Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

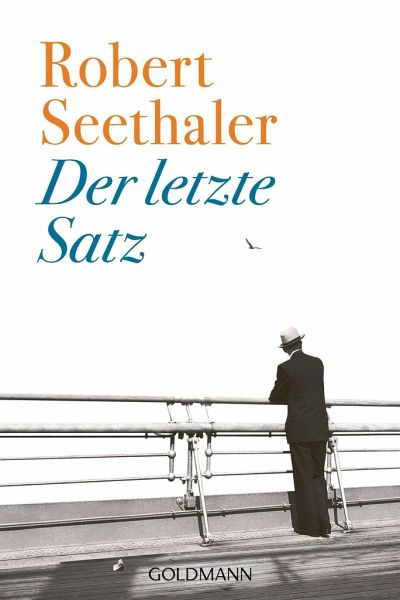

An Deck eines Schiffes auf dem Weg von New York nach Europa sitzt Gustav Mahler. Er ist berühmt, der größte Musiker der Welt, doch sein Körper schmerzt, hat schon immer geschmerzt. Während ihn der Schiffsjunge sanft, aber resolut umsorgt, denkt er zurück an die letzten Jahre, die Sommer in den Bergen, den Tod seiner Tochter Maria, die er manchmal noch zu sehen meint. An Anna, die andere Tochter, die gerade unten beim Frühstück sitzt, und an Alma, die Liebe seines Lebens, die ihn verrückt macht und die er längst verloren hat. Es ist seine letzte Reise.

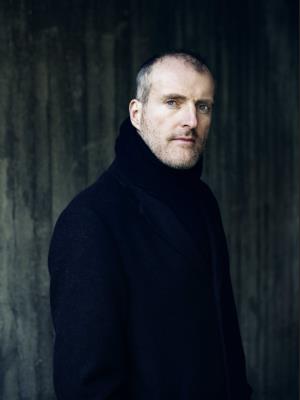

Robert Seethaler, 1966 in Wien geboren, ist ein vielfach ausgezeichneter Schriftsteller und Drehbuchautor. Seine Romane 'Der Trafikant', 'Ein ganzes Leben', 'Das Feld' und 'Der letzte Satz' wurden zu internationalen Publikumserfolgen. Robert Seethaler lebt in Wien und Berlin.

©Urban Zintel

Produktdetails

- Verlag: Goldmann

- Seitenzahl: 144

- Erscheinungstermin: 15. November 2021

- Deutsch

- Abmessung: 182mm x 122mm x 14mm

- Gewicht: 160g

- ISBN-13: 9783442493104

- ISBN-10: 3442493102

- Artikelnr.: 62338538

Herstellerkennzeichnung

Goldmann TB

Neumarkter Straße 28

81673 München

produktsicherheit@penguinrandomhouse.de

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 01.08.2020

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 01.08.2020Eine Art Höllenhund am Pult

In Robert Seethalers neuem Roman bricht Gustav Mahler zu seiner letzten Fahrt auf.

Ein Schiff, schwebend zwischen Himmel und Meer, preist Herder in seinem Reisejournal 1769 als ideale Sphäre des Denkens. Nirgends ist der Geist so frei, die Zeit scheint aufgehoben, der Mensch sieht sich nur den Elementen gegenüber. Der Literatur bietet dieser Ort eine perfekte Bühne. Robert Seethaler überlässt sie in seinem neuen Roman "Der letzte Satz" dem Komponisten Gustav Mahler. Nach erfolgreichen Jahren als Chef der Metropolitan Opera und der New Yorker Philharmoniker befindet er sich im Frühjahr 1911 auf dem Rückweg nach Wien, wo er kurz darauf stirbt.

Diese Überfahrt ist zum einen der

In Robert Seethalers neuem Roman bricht Gustav Mahler zu seiner letzten Fahrt auf.

Ein Schiff, schwebend zwischen Himmel und Meer, preist Herder in seinem Reisejournal 1769 als ideale Sphäre des Denkens. Nirgends ist der Geist so frei, die Zeit scheint aufgehoben, der Mensch sieht sich nur den Elementen gegenüber. Der Literatur bietet dieser Ort eine perfekte Bühne. Robert Seethaler überlässt sie in seinem neuen Roman "Der letzte Satz" dem Komponisten Gustav Mahler. Nach erfolgreichen Jahren als Chef der Metropolitan Opera und der New Yorker Philharmoniker befindet er sich im Frühjahr 1911 auf dem Rückweg nach Wien, wo er kurz darauf stirbt.

Diese Überfahrt ist zum einen der

Mehr anzeigen

letzte Satz einer dramatischen Lebenssymphonie. Zum anderen verweist der Titel auf den Satz "Ich sollte noch ein bisschen bleiben", den Seethaler dem Komponisten zum Schluss in den Mund legt. Er will noch etwas allein an Deck bleiben, sich seinen Gedanken, Erinnerungen, Selbstgesprächen überlassen, und abtreten mag er schon gar nicht. Schließlich ist er erst ein Mann von fünfzig Jahren. Diese existentielle Situation erfasst der schmale Roman mit der für Seethaler eigentümlichen Prägnanz, Kürze und Kunst der Verdichtung. Bewiesen hat er sie bisher vor allem mit dem Erfolgsbuch "Ein ganzes Leben" wie zuvor schon mit dem Roman "Der Trafikant".

Vor allem an dieses 2012 erschienene Buch mit seinem höchst ironischen literarischen Porträt des alten Sigmund Freud, der den offensichtlichsten Fragen eines kleinen Ladenjungen über die Geheimnisse der menschlichen Seele nur recht stockend und ausweichend antworten kann, knüpft das neue Buch an. In "Der letzte Satz" steht abermals ein großer jüdischer Vertreter der Wiener Moderne im Zentrum, der gleichfalls in einem scheinbar naiven Schiffsjungen einen wichtigen Gesprächspartner findet und noch dazu kürzlich Freud mit seinen Eheproblemen aufgesucht hatte. An dessen Blitzanalyse an einem einzigen Nachmittag im August 1910, zu der Mahler eigens von Wien nach Leiden reisen musste, denkt der Komponist auf dem Schiff wie an viele andere zentrale Episoden seines Lebens zurück. Insgesamt stehen diese Erinnerungsschübe in Form von Gedankenströmen und Dialogen im Vordergrund; das minimale Geschehen auf dem Schiff bildet dafür lediglich einen Rahmen.

So lässt Seethaler die Lesenden ins Leben des Komponisten eintauchen, der zugleich "der größte Dirigent seiner Zeit" war, "eine Art Höllenhund am Pult". Als Erster Kapellmeister und Direktor des Wiener Opernhauses, in dem er 1897 gleich mit Wagners "Lohengrin" antrat, bannte er sein Publikum. Man wollte "diesen kleinen, zappeligen Juden sehen, der es aus unerfindlichen Gründen geschafft hatte, das beste und störrischste Orchester der Welt zu disziplinieren". Auch wenn Seethaler - zum Glück - sicher keinen historischen Roman schreiben will, hätte man gerne mehr über Mahlers musikalische Visionen und Eigenarten erfahren - über seine Orientierung an Wagners Idee des Gesamtkunstwerks, seine innovative Beteiligung an der szenischen Gestaltung oder die Haltung gegenüber Arnold Schönberg und Alban Berg. Die naheliegende Frage des Schiffsjungen nach dem Wesen seiner Kompositionen tut Mahler im Roman allzu leichtfertig ab, wenn er Musik nicht nur für sprachlich unfassbar erklärt, sondern sogar für schlecht, sollte sie tatsächlich beschreibbar sein.

Statt Mahlers Kunst weiter zu vertiefen, verlegt Seethaler sich stärker auf dessen Leben. Vor allem das schwierige Verhältnis zu Alma, "der schönsten Frau Wiens" und Muse vieler Künstler, bietet dankbare Erzählstoffe. Mahler verlangt einerseits von ihr, das eigene Komponieren aufzugeben, andererseits ergibt er sich der resoluten Frau fast rückhaltlos. Vor allem im Zeichen glühender Eifersucht, als sie sich mit dem "Baumeister" zu treffen beginnt, Walter Gropius also, den sie nach Mahlers Tod auch heiraten wird. Bei allem berechtigten Lob für die Schönheit des Einfachen und Schlichten, wirkt das manchmal doch ein wenig konventionell. Auch so mancher Protokollsatz über Wolken, Wind und Meer - "Die Schönheit des Sonnenaufgangs hatte ihm Tränen in die Augen getrieben" - klingt biedermeierlich und wäre entbehrlich gewesen.

Stark ist die Szene bei Rodin in Paris, der zum Fünfzigsten von Mahler dessen Büste anfertigen soll. Diese Begegnung zwischen dem Lehmkugeln formenden Bildhauer und dem unruhigen Komponisten, der kaum still sitzen kann, reicht fast an jene Komik heran, die sich in "Ein ganzes Leben" findet. Man erinnere sich nur an den halbtoten Hörnerhannes, der auf dem Weg ins Tal aus der Holzkraxe auf Eggers Rücken springt und im Schnee verschwindet. Mittlerweile hat sich Seethaler von diesem Sinn für groteske Situationen zunehmend entfernt. Schon mit der Friedhofsgenealogie "Das Feld" aus dem vorletzten Jahr waren sein Blick und Ton melancholischer, sanfter, gesetzter geworden. Thomas Bernhards Immanuel Kant aus dem gleichnamigen Stück, den wir in Gegenrichtung auf einem Schiff nach New York in grotesk-komische Faseleien versponnen erleben, steht Seethalers Gustav Mahler auf einer Skala des Bizarren am anderen Ende gegenüber. Entstanden ist so ein Buch, das man zwar gerne liest, dem man aber etwas mehr Überraschung, Irritation und Verstörung nicht verargt hätte.

ALEXANDER KOSENINA

Robert Seethaler: "Der letzte Satz". Roman.

Hanser Verlag, München 2020. 126 S., geb., 19,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Vor allem an dieses 2012 erschienene Buch mit seinem höchst ironischen literarischen Porträt des alten Sigmund Freud, der den offensichtlichsten Fragen eines kleinen Ladenjungen über die Geheimnisse der menschlichen Seele nur recht stockend und ausweichend antworten kann, knüpft das neue Buch an. In "Der letzte Satz" steht abermals ein großer jüdischer Vertreter der Wiener Moderne im Zentrum, der gleichfalls in einem scheinbar naiven Schiffsjungen einen wichtigen Gesprächspartner findet und noch dazu kürzlich Freud mit seinen Eheproblemen aufgesucht hatte. An dessen Blitzanalyse an einem einzigen Nachmittag im August 1910, zu der Mahler eigens von Wien nach Leiden reisen musste, denkt der Komponist auf dem Schiff wie an viele andere zentrale Episoden seines Lebens zurück. Insgesamt stehen diese Erinnerungsschübe in Form von Gedankenströmen und Dialogen im Vordergrund; das minimale Geschehen auf dem Schiff bildet dafür lediglich einen Rahmen.

So lässt Seethaler die Lesenden ins Leben des Komponisten eintauchen, der zugleich "der größte Dirigent seiner Zeit" war, "eine Art Höllenhund am Pult". Als Erster Kapellmeister und Direktor des Wiener Opernhauses, in dem er 1897 gleich mit Wagners "Lohengrin" antrat, bannte er sein Publikum. Man wollte "diesen kleinen, zappeligen Juden sehen, der es aus unerfindlichen Gründen geschafft hatte, das beste und störrischste Orchester der Welt zu disziplinieren". Auch wenn Seethaler - zum Glück - sicher keinen historischen Roman schreiben will, hätte man gerne mehr über Mahlers musikalische Visionen und Eigenarten erfahren - über seine Orientierung an Wagners Idee des Gesamtkunstwerks, seine innovative Beteiligung an der szenischen Gestaltung oder die Haltung gegenüber Arnold Schönberg und Alban Berg. Die naheliegende Frage des Schiffsjungen nach dem Wesen seiner Kompositionen tut Mahler im Roman allzu leichtfertig ab, wenn er Musik nicht nur für sprachlich unfassbar erklärt, sondern sogar für schlecht, sollte sie tatsächlich beschreibbar sein.

Statt Mahlers Kunst weiter zu vertiefen, verlegt Seethaler sich stärker auf dessen Leben. Vor allem das schwierige Verhältnis zu Alma, "der schönsten Frau Wiens" und Muse vieler Künstler, bietet dankbare Erzählstoffe. Mahler verlangt einerseits von ihr, das eigene Komponieren aufzugeben, andererseits ergibt er sich der resoluten Frau fast rückhaltlos. Vor allem im Zeichen glühender Eifersucht, als sie sich mit dem "Baumeister" zu treffen beginnt, Walter Gropius also, den sie nach Mahlers Tod auch heiraten wird. Bei allem berechtigten Lob für die Schönheit des Einfachen und Schlichten, wirkt das manchmal doch ein wenig konventionell. Auch so mancher Protokollsatz über Wolken, Wind und Meer - "Die Schönheit des Sonnenaufgangs hatte ihm Tränen in die Augen getrieben" - klingt biedermeierlich und wäre entbehrlich gewesen.

Stark ist die Szene bei Rodin in Paris, der zum Fünfzigsten von Mahler dessen Büste anfertigen soll. Diese Begegnung zwischen dem Lehmkugeln formenden Bildhauer und dem unruhigen Komponisten, der kaum still sitzen kann, reicht fast an jene Komik heran, die sich in "Ein ganzes Leben" findet. Man erinnere sich nur an den halbtoten Hörnerhannes, der auf dem Weg ins Tal aus der Holzkraxe auf Eggers Rücken springt und im Schnee verschwindet. Mittlerweile hat sich Seethaler von diesem Sinn für groteske Situationen zunehmend entfernt. Schon mit der Friedhofsgenealogie "Das Feld" aus dem vorletzten Jahr waren sein Blick und Ton melancholischer, sanfter, gesetzter geworden. Thomas Bernhards Immanuel Kant aus dem gleichnamigen Stück, den wir in Gegenrichtung auf einem Schiff nach New York in grotesk-komische Faseleien versponnen erleben, steht Seethalers Gustav Mahler auf einer Skala des Bizarren am anderen Ende gegenüber. Entstanden ist so ein Buch, das man zwar gerne liest, dem man aber etwas mehr Überraschung, Irritation und Verstörung nicht verargt hätte.

ALEXANDER KOSENINA

Robert Seethaler: "Der letzte Satz". Roman.

Hanser Verlag, München 2020. 126 S., geb., 19,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension

Für die Rezensentin Judith von Sternburg spielt Robert Seethaler mit seinem neuen Text unter seiner Liga. Dass der Autor in seinem Mahler-Buch weder die Musik behandelt noch Mahler mit der Psychoanalyse traktiert, findet die Rezensentin mindestens verblüffend. Immerhin nicht überladen, weder zu nah noch zu fern, scheint ihr der Text, der Mahler auf seiner letzten Reise 1911 von den USA zurück nach Europa begleitet und ihn im Deckchair über sein Leben sinnieren lässt, geprägt von Schlichtheit, undramatisch das Wissen über den Komponisten abhandelnd und vielleicht ein bisschen allzu brav und zurückgenommen.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

"Man wird mit vielen tollen Sätzen belohnt. ... Ein sehr unterhaltsamer Roman." Jan Ehlert, NDR Kultur, 30.10.20 "Ein schönes, melancholisches, einfühlsames, kleines wunderschönes Herbstbuch." Elke Heidenreich, WDR4, 04.10.20 "Bis zum letzten Satz ein fantastisches Buch." Harald Welzer, Die Tageszeitung, 08.09.20 "Es hat mich tief bewegt." Annemarie Stoltenberg, NDR Kultur, 01.09.20 "Für mich ist das eine feine, kleine Poetikvorlesung von Robert Seethaler über die Art und Weise wie er schreibt. Schon die Schmalheit des Buches ist die Bescheidenheitsgeste ... Es ist ein Buch, das innerhalb des Werkes von Robert Seethaler ganz schlüssig ist, in der Art und Weise, wie er Figuren erzählt." Insa Wilke, SWR2 lesenswert Quartett, 22.09.20 "Es geht

Mehr anzeigen

mal wieder um alles - Wie habe ich gelebt? Was habe ich verpasst? Kein Buch über das Scheitern, sondern über das was bleibt!" Dörte Hansen, Literarisches Quartett, 28.08.20 "Eine berührende Biografie über den Menschen hinter dem Weltstar, der einem in der für Seethaler typischen, lakonisch, knappen Erzählweise auf seiner letzten Reise ganz nah kommt." Terry Albrecht, WDR5 Bücher, 14.08.20 "Es ist faszinierend, wie dicht, wie intensiv Robert Seethaler vom Leben Mahlers zu erzählen weiß. Als würde man neben ihm sitzen und ihn erzählen hören." Christine Westermann, WDR2, 23.08.20 "Sehr stimmungsvoll ... Eine kleine, gelungene Romanstudie über die Schönheit der Kunst und die Vergänglichkeit unseres Lebens." Mario Scalla, HR2 Kultur, 17.08.20 "Elegisch, poetisch und dabei ganz und gar unsentimental. Ein Geschenk von Lektüre." Barbara Weitzel, Welt am Sonntag, 16.08.20 "Ein meisterliches Stück über den Musiker Gustav Mahler. ...sprachlich und atmosphärisch hervorragend komponiert.." Luzia Stettler, SRF, 04.08.20 "Es ist die große Kunst der Verdichtung, die Robert Seethaler wie kaum ein anderer Schriftsteller beherrscht und die diesen schmalen Roman zu einem wundervollen Meisterstück des Abschieds macht." AnnemarieStoltenberg, NDR, 04.08.20 "Seine Sprache ist besonders. ...Mit schnörkellosen Sätzen schält Seethaler alles Beiwerk ab, bis der Kern offenliegt. Das, was vom Leben eben so übrig bleibt, wenn man mit Abstand draufguckt." Elisa von Hof, Spiegel Online, 31.07.20 "Gustav Mahlers existentielle Situation erfasst der schmale Roman mit der für Seethaler eigentümlichen Prägnanz, Kürze und Kunst der Verdichtung." Alexander Kosenina, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 01.08.20 "Robert Seethaler beschreibt das große Kunststück, das einem das Leben abverlangt: Man lebt nach vorn, die Gegenwart erscheint oft peinigend und die Zukunft düster. In der Rückschau aber begreift man überrascht, wieviele schöne Momente es doch auch hatte. Und man beginnt zu bedauern, sie nicht intensiver gelebt zu haben. Zu trauern über sich selbst." Christine Westermann und Andreas Wallentin, WDR5 Bücher, 11.07.20 "Der neue Roman erweitert die letzten beiden Erfolgsbücher von Seethaler, 'Ein ganzes Leben' und 'DasFeld', zu einer Trilogie des Triumphs der Literatur über den Tod ... Ein sicherer Bestseller. Und einer von denen, derer man sich wahrlich literarisch nicht schämen muss." Andreas Platthaus, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.07.20

Schließen

Von Lust und List beim Erzählen

Herbst-Auslese: Kurze Bücher verheißen diesmal die längste Freude.

Von Andreas Platthaus

Was wird bleiben vom kommenden Bücherherbst? Normalerweise wäre das einzige Kriterium zur Beantwortung dieser Frage ein Vorab-Blick in die interessantesten Bücher der Saison - um Vorfreude zu wecken auf deren Lektüre. Diesmal aber kann man schon ziemlich sicher sagen, dass wir uns eher an die Frankfurter Buchmesse erinnern werden als an einzelne Bücher. Und zwar egal, ob sie nun wirklich durchgeführt werden wird oder nicht. Entfällt sie doch noch - und immer mehr spricht dafür: die weltweite Entwicklung der Corona-Pandemie, die Verschiebung des eigentlichen Gastland-Auftritts von Kanada

Herbst-Auslese: Kurze Bücher verheißen diesmal die längste Freude.

Von Andreas Platthaus

Was wird bleiben vom kommenden Bücherherbst? Normalerweise wäre das einzige Kriterium zur Beantwortung dieser Frage ein Vorab-Blick in die interessantesten Bücher der Saison - um Vorfreude zu wecken auf deren Lektüre. Diesmal aber kann man schon ziemlich sicher sagen, dass wir uns eher an die Frankfurter Buchmesse erinnern werden als an einzelne Bücher. Und zwar egal, ob sie nun wirklich durchgeführt werden wird oder nicht. Entfällt sie doch noch - und immer mehr spricht dafür: die weltweite Entwicklung der Corona-Pandemie, die Verschiebung des eigentlichen Gastland-Auftritts von Kanada

Mehr anzeigen

aufs kommende Jahr oder die wachsende Zahl von Verlagsverzichtserklärungen auf Messeteilnahme, selbst von in Frankfurt angesiedelten Häusern wie etwa Schöffling -, wird die Peinlichkeit des Versuchs der Durchführung in Erinnerung bleiben; findet sie aber statt, wird es die Peinlichkeit der tatsächlichen Durchführung sein, die nichts mit dem zu tun haben kann, wofür man die Buchmesse bislang geschätzt hat. Dafür mit Einlasszählungen, Abstandsmessungen, Temperaturkontrollen und Mundschutzjustierungen. Zeit, um das zu beachten, um was es gehen sollte, die Bücher, wird da kaum bleiben.

So gesehen darf man es günstig nennen, dass einige der vielversprechendsten Bücher aus den Herbstprogrammen der Verlage kurz geraten sind - so kurz, dass ihre Lektüre jeweils nicht mehr als ein paar Stunden erfordert. Natürlich ist keines von ihnen auf die aktuelle Situation hin geschrieben worden, aber man kann sich vorstellen, dass die Verlage diese Lust ihrer Autoren zur Kürze nachträglich gern gesehen haben. Entgegen anfänglichen Erwartungen sind ja nicht dicke Klassiker der Weltliteratur zu Corona-Gewinnlern geworden - außer Kinder- und Jugendbüchern, mit deren Erwerb die Eltern für Beschäftigung ihres ans Haus gebundenen Nachwuchses sorgen wollten, gab es dem Vernehmen nach überhaupt keine Gewinner auf dem Buchmarkt. Die Branche darbt, und da verspricht kurze Belletristik schon deshalb mehr Abhilfe als dicke Wälzer, weil man für eine Neuerscheinung von nur 128 Seiten Umfang problemlos einen Preis von neunzehn Euro verlangen kann, für ein sechsmal längeres, nämlich achthundert Seiten bietendes Buch wie Flauberts "Lehrjahre der Männlichkeit" (so wird dessen Roman "L'Éducation sentimentale" in der am 21. September bei Hanser erscheinenden Neuübersetzung von Elisabeth Edl heißen) aber nicht sechsmal so viel, sondern nur das Doppelte, nämlich 38 Euro. Und das ist gar nicht einmal schlecht, wenn man bedenkt, dass Ulrike Draesners "Schwitters" (Penguin, 24. August) mit seinen immerhin fast fünfhundert Seiten nur 25 Euro kosten soll. Dabei ist dieses Buch mit dem eben genannten 128-Seiten-Werk thematisch eng verwandt: Beides sind nämlich virtuos erzählte Romane über berühmte Künstler.

Dem dünnen liest man das im Gegensatz zu "Schwitters" nicht sogleich am Titel ab. Es heißt "Der letzte Satz", und das verrät noch nicht, dass es darin um Gustav Mahler geht. Hier ist aber ohnehin der Verfasser werbewirksamer als das Sujet. Es handelt sich um den neuen Roman von Robert Seethaler, also einen garantierten Bestseller. Er kommt Anfang August bei Hanser Berlin heraus und erweitert die letzten beiden Erfolgsbücher von Seethaler, "Ein ganzes Leben" und "Das Feld", zu einer Trilogie des Triumphs der Literatur über den Tod. Nur dass diesmal keine fiktionalen Figuren im Mittelpunkt stehen, sondern mit Mahler eine der schillerndsten Künstlerpersönlichkeiten überhaupt - im maßlosen Anspruch seines Komponierens und im haltlosen Debakel seiner Ehe. Seethaler lässt uns Mahlers innerem Zwiespalt auf dessen letzter Überfahrt von Amerika nach Europa lauschen, im Frühjahr 1911, kurz vor dem Herztod im Alter von nur fünfzig Jahren. Das Wissen um dieses Ende prägt die Lektüre von Beginn an. Und wir beobachten Mahler mit den Augen eines Schiffsjungen, dem dann der letzte Satz des Buchs gehören wird: "Denn es war Zeit zu gehen." Das bezieht sich auf ihn selbst als Lebenden ebenso sehr wie auf Mahler als dann bereits Verstorbenen.

Wie gesagt: ein sicherer Bestseller. Und einer von denen, derer man sich wahrlich literarisch nicht schämen muss. Seethalers Erzählton hat eine unverwechselbare Knappheit erreicht, die nun in seinem bei weitem kürzesten Buch kulminiert - den Schöpfer der gewaltigsten Symphonien der Musikgeschichte in einem derart konzentrierten Buch zu würdigen, ist eine bestechende Idee. Aber das literarische Können, das Seethaler 2014 damit bewiesen hat, "ein ganzes Leben" eines nur scheinbar kleinen Mannes in weniger als zweihundert Seiten vollumfänglich vorzustellen (wie im gleichnamigen Buch geschehen), war denn doch ein größeres als jetzt beim Versuch, das Schicksal eines zweifellos Großen auf "den letzten Satz" zu komprimieren. Denn wer nichts über Mahler weiß, der wird das Buch nicht recht genießen, und wer viel über Mahler weiß, der wird manches vermissen.

Nichts vermisst man dagegen in einem noch kürzeren Roman des gleichen Verlags über ein ganzes Leben, in "Rose Royal" des französischen Schriftstellers Nicolas Mathieu (vom 20. Juli an erhältlich). Auf weniger als hundert Seiten wird das Porträt einer fünfzigjährigen Frau namens Rose geboten, die sich noch einmal verliebt. Das endet tragisch, doch wie es beginnt - in einer Bar im lothringischen Nancy, dem "Royal" -, das ist von einer solchen szenischen und psychologischen Meisterschaft, dass man sich wünscht, Mathieu hätte schon nach dreißig Seiten innegehalten und es damit bei einer der schönsten Kurzgeschichten der Weltliteratur belassen. Nicht, dass die noch folgenden beiden Teile seines Buchs enttäuschten, aber sie können das Glück der Lektüre dieses Beginns nicht erhalten. Am Schluss, mit dem Tschechow wieder einmal literarisch recht gegeben wird, bleibt der Eindruck eines allzu perfekt konstruierten Romans. Aber auch die Erinnerung an einen Zauber, der weiß Gott nicht jedem Anfang eines Buches innewohnt (das berühmte Hesse-Zitat findet sich in der deutschen Übersetzung von "Rose Royal"). Über der wiederholten Lektüre dieses Auftakts dürfte noch manche halbe Stunde zum süßen Zeitvertreib werden.

Zeitvertreib"? Ein zentrales Motiv in einem weiteren schmalen Roman: "Mehr fiel ihm zum Menschenleben nicht ein", heißt es von einem der beiden Protagonisten in dem Roman "Die Dame mit der bemalten Hand" von Christine Wunnicke (Berenberg, 25. August). Diese Autorin hat noch nie ausschweifend erzählt, die 166 Seiten ihres neuen, vierten Buchs sind sogar bisheriger Höchstwert. Wieder einmal geht es gen Orient, diesmal aber nach Indien statt nach Japan wie in "Nagasaki, ca. 1642" oder "Der Fuchs und Dr. Shimamura", und noch etwas weiter in die Vergangenheit als in "Katie", Wunnickes Roman übers viktorianische England, nämlich in die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts. Als Anregung dienten ihr die Reisebeschreibungen des deutschen Mathematikers Carsten Niebuhr.

Wir begegnen ihm als einzigem Überlebenden einer vom dänischen König finanzierten Forschungsexpedition auf der nahe Bombay gelegenen Insel Elephanta, und aufgespürt wird er dort von dem zufällig anwesenden persischen Kaufmann Musa al-Lahuri, der den Deutschen mindestens so seltsam findet wie der ihn. Gegenseitige Irritation der sich im Zuge des Zeitalters der Entdeckungen begegnenden Kulturen hat spätestens seit Daniel Kehlmanns "Vermessung der Welt" Tradition in der deutschsprachigen Literatur, und erst vor vier Jahren hat Christoph Ransmayr mit "Cox" einen dem Buch Wunnickes sehr verwandten Roman geschrieben. Aber was "Die Dame mit der bemalten Hand" (der Titel grenzt an verlegerischen Etikettenschwindel, denn diese Titelfigur taucht erst am Schluss auf) auszeichnet, ist der immense Witz, mit dem Wunnicke die Sprachverwirrung zwischen Abend- und Morgenländer lesbar macht: Obwohl sowohl Niebuhr als auch Musa polyglott sind, befremden sie sich aufs Schönste beim Versuch, einander zu verstehen. Dieses Buch ist deshalb vor allem ein Vorlesekunstwerk, und man darf es einen Jammer nennen, dass die introvertierte Schriftstellerin Christine Wunnicke öffentliche Auftritte scheut. Wie gerne hörte man sie diesen Roman lesen.

Ganz anders, nämlich extrovertiert, ja geradezu explosiv, ist Philipp Winklers 125 Seiten kurzer "Carnival" erzählt, scheinbar eine Gelegenheitsarbeit, abgeliefert für ein Quartett kleiner Bücher von prominenten Hausautoren, die sich der Aufbau-Verlag zu seinem diesjährigen Jubiläum selbst geschenkt hat (alle erscheinen am 18. August, zwei Tage nach dem siebzigsten Geburtstag des Hauses). Winkler hat seinen Beitrag eigens geschrieben, und diese erste größere Arbeit nach seinem sensationellen Debütroman "Hool" von 2016 setzt dessen Intensität fort, mit der die brutale Welt der Fan-Gewalt rund um den Fußball dargestellt wurde. Nur dass die Exzesse nun in "Carnival" nicht toxischer Männlichkeit gelten, sondern Resultat sind des letzten Aufbäumens einer absterbenden Kultur: des Schaustellerwesens.

Winkler konnte nicht ahnen, dass seine meisterhaft dem Geräuschgebrodel einer Kirmes abgelauschte Prosastimme heute, nach den Monaten des erzwungenen Stillstands auf Jahrmärkten und in Vergnügungsparks, wie ein Requiem auf diese ganze Branche klingen muss, auch wenn sein Wir-Erzähler keinen Zweifel daran lässt, dass er und seine Freunde vom fahrenden Volk sich bereits als Todgeweihte sehen. Doch in der Rückschau auf einen Alltag, der von den Beteiligten verlangt, ihn für die Besucher ihres Jahrmarkts als ein dauerndes Fest zu inszenieren, wird eine überschäumende Lust und List beim Erzählen deutlich, wie sie in der deutschen Literatur lange nicht mehr präsent waren. Als hätte Winkler drei große Vorbilder gehabt: Goethes Erlebnisbericht "Römisches Carneval" wegen dessen phänomenologischen Interesses, Arno Schmidts Erzählung "Sommermeteor" aufgrund ihrer atmosphärischen Beschreibungskunst und Michail Bachtins Studien zum Zusammenhang von Literatur und Karneval, deren Analysen von Winkler hier wieder in eine Prosa-Synthese überführt werden.

Den umgekehrten Weg, nämlich einen analytischen im Erzählen, geht dagegen die unbekannteste und überraschendste Erzählerin unter den Verfassern der großen kleinen Bücher dieses Herbstes: die russische Schriftstellerin Polina Barskova. Deren Prosaband "Lebende Bilder" (Suhrkamp, 21. Oktober) stellt mit 180 Seiten zwar das umfangreichste Werk in dieser Herbst-Auslese dar, bietet aber doch die knappsten Texte, da er insgesamt elf Prosastücke enthält. Alle haben als Fokus St. Petersburg, unter dem zeitweiligen Namen Leningrad sowohl Heimatstadt der 1976 geborenen Autorin als auch Gegenstand ihrer literaturwissenschaftlichen Forschung, die sich mit den dort ansässigen Schriftstellern zur Zeit der Blockade der Stadt durch die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg befasst. Diese historische Ausnahmesituation ist auch der Ausgangspunkt für Barskovas fiktionales Schreiben: In der kurzen Titelgeschichte versichern sich zwei junge ineinander verliebte Museumsangestellte in der Eremitage ihres Überlebens trotz ständigen Beschusses und Hungerns durch die gegenseitige Heraufbeschwörung ihnen vertrauter Gedichte und Gemälde. In einer anderen Geschichte des Buchs, "Laubriss", dem bislang einzigen auf Deutsch publizierten Text von Barskova (2017 in fulminanter Übersetzung von Olga Radetzkaja, die jetzt auch für den ganzen Prosaband verantwortlich zeichnet, in der von Julia Kissina herausgegebenen Anthologie "Revolution Noir" erschienen), stehen zwei fiktive Schriftsteller aus dem Leningrad der frühen Belagerungsphase im Mittelpunkt, die so gegensätzliche Namen wie Bianchi und Schwarz tragen und jeweils für eine andere Form des literarischen Widerstands nicht nur gegen die deutschen Invasoren, sondern auch gegen den sowjetischen Totalitarismus stehen. Barskova gelingt ein Spagat zwischen Allegorie und Konkretion, der zum Herausforderndsten gehört, was man derzeit lesen kann. Und zum Anregendsten.

In der Erzählung "Lebende Bilder" erweisen sich die Dialoge der beiden Liebenden am Ende als Zitate realer Schriftsteller aus der Blockadezeit, die diese nicht überlebt haben - erst entriss Barskova sie als Literaturwissenschaftlerin dem Vergessen, nun selbst auch als Schriftstellerin. In "Laubriss" charakterisiert sie ihre beiden Protagonisten so: "Was Schwarz an der Blockade interessierte, waren die Menschen, vorzugsweise die Statisten (die Hauptdarsteller hatten sich mehrheitlich noch in der warmen Jahreszeit ostwärts verflüchtigt): Kinder, alte Frauen, Hausmeister, glücklose Verwalter und Spione, fast keiner von ihnen sollte den nächsten Frühling erleben. Bianchi aber, den das Wort ,Dichtkunst' von Kindheit an reizt, interessiert sich für Metaphern - sprich: hybride Monster -, in denen Vögel und Fische mit Flugzeugen zusammenwachsen und Glühwürmchen mit Phosphorabzeichen im Dunkeln: Als was maskieren sich die Bruchstücke des Blockadedaseins, welche Gestalt nehmen sie an?"

Diese imaginierten Chimären aus Natur und Krieg werden ein längeres Leben haben als die von Schwarz in seinen Texten festgehaltenen Menschen, und dass auch Bianchi Schwarz überleben wird, zeigt schon der Tempuswechsel mitten in der zitierten Passage. "Laubriss" ist keine zwanzig Seiten lang, enthält aber alles, was Literatur ausmacht. Das ist noch viel mehr als Zeitvertreib, und Wunnickes Niebuhr könnte hieraus lernen, dass es im Leben durchaus darüber hinausgehen kann. Wenn solche Bücher nicht länger als diesen Herbst lang Wirkung täten, wäre der Literaturbetrieb kränker, als ihn ein Virus jemals machen könnte.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

So gesehen darf man es günstig nennen, dass einige der vielversprechendsten Bücher aus den Herbstprogrammen der Verlage kurz geraten sind - so kurz, dass ihre Lektüre jeweils nicht mehr als ein paar Stunden erfordert. Natürlich ist keines von ihnen auf die aktuelle Situation hin geschrieben worden, aber man kann sich vorstellen, dass die Verlage diese Lust ihrer Autoren zur Kürze nachträglich gern gesehen haben. Entgegen anfänglichen Erwartungen sind ja nicht dicke Klassiker der Weltliteratur zu Corona-Gewinnlern geworden - außer Kinder- und Jugendbüchern, mit deren Erwerb die Eltern für Beschäftigung ihres ans Haus gebundenen Nachwuchses sorgen wollten, gab es dem Vernehmen nach überhaupt keine Gewinner auf dem Buchmarkt. Die Branche darbt, und da verspricht kurze Belletristik schon deshalb mehr Abhilfe als dicke Wälzer, weil man für eine Neuerscheinung von nur 128 Seiten Umfang problemlos einen Preis von neunzehn Euro verlangen kann, für ein sechsmal längeres, nämlich achthundert Seiten bietendes Buch wie Flauberts "Lehrjahre der Männlichkeit" (so wird dessen Roman "L'Éducation sentimentale" in der am 21. September bei Hanser erscheinenden Neuübersetzung von Elisabeth Edl heißen) aber nicht sechsmal so viel, sondern nur das Doppelte, nämlich 38 Euro. Und das ist gar nicht einmal schlecht, wenn man bedenkt, dass Ulrike Draesners "Schwitters" (Penguin, 24. August) mit seinen immerhin fast fünfhundert Seiten nur 25 Euro kosten soll. Dabei ist dieses Buch mit dem eben genannten 128-Seiten-Werk thematisch eng verwandt: Beides sind nämlich virtuos erzählte Romane über berühmte Künstler.

Dem dünnen liest man das im Gegensatz zu "Schwitters" nicht sogleich am Titel ab. Es heißt "Der letzte Satz", und das verrät noch nicht, dass es darin um Gustav Mahler geht. Hier ist aber ohnehin der Verfasser werbewirksamer als das Sujet. Es handelt sich um den neuen Roman von Robert Seethaler, also einen garantierten Bestseller. Er kommt Anfang August bei Hanser Berlin heraus und erweitert die letzten beiden Erfolgsbücher von Seethaler, "Ein ganzes Leben" und "Das Feld", zu einer Trilogie des Triumphs der Literatur über den Tod. Nur dass diesmal keine fiktionalen Figuren im Mittelpunkt stehen, sondern mit Mahler eine der schillerndsten Künstlerpersönlichkeiten überhaupt - im maßlosen Anspruch seines Komponierens und im haltlosen Debakel seiner Ehe. Seethaler lässt uns Mahlers innerem Zwiespalt auf dessen letzter Überfahrt von Amerika nach Europa lauschen, im Frühjahr 1911, kurz vor dem Herztod im Alter von nur fünfzig Jahren. Das Wissen um dieses Ende prägt die Lektüre von Beginn an. Und wir beobachten Mahler mit den Augen eines Schiffsjungen, dem dann der letzte Satz des Buchs gehören wird: "Denn es war Zeit zu gehen." Das bezieht sich auf ihn selbst als Lebenden ebenso sehr wie auf Mahler als dann bereits Verstorbenen.

Wie gesagt: ein sicherer Bestseller. Und einer von denen, derer man sich wahrlich literarisch nicht schämen muss. Seethalers Erzählton hat eine unverwechselbare Knappheit erreicht, die nun in seinem bei weitem kürzesten Buch kulminiert - den Schöpfer der gewaltigsten Symphonien der Musikgeschichte in einem derart konzentrierten Buch zu würdigen, ist eine bestechende Idee. Aber das literarische Können, das Seethaler 2014 damit bewiesen hat, "ein ganzes Leben" eines nur scheinbar kleinen Mannes in weniger als zweihundert Seiten vollumfänglich vorzustellen (wie im gleichnamigen Buch geschehen), war denn doch ein größeres als jetzt beim Versuch, das Schicksal eines zweifellos Großen auf "den letzten Satz" zu komprimieren. Denn wer nichts über Mahler weiß, der wird das Buch nicht recht genießen, und wer viel über Mahler weiß, der wird manches vermissen.

Nichts vermisst man dagegen in einem noch kürzeren Roman des gleichen Verlags über ein ganzes Leben, in "Rose Royal" des französischen Schriftstellers Nicolas Mathieu (vom 20. Juli an erhältlich). Auf weniger als hundert Seiten wird das Porträt einer fünfzigjährigen Frau namens Rose geboten, die sich noch einmal verliebt. Das endet tragisch, doch wie es beginnt - in einer Bar im lothringischen Nancy, dem "Royal" -, das ist von einer solchen szenischen und psychologischen Meisterschaft, dass man sich wünscht, Mathieu hätte schon nach dreißig Seiten innegehalten und es damit bei einer der schönsten Kurzgeschichten der Weltliteratur belassen. Nicht, dass die noch folgenden beiden Teile seines Buchs enttäuschten, aber sie können das Glück der Lektüre dieses Beginns nicht erhalten. Am Schluss, mit dem Tschechow wieder einmal literarisch recht gegeben wird, bleibt der Eindruck eines allzu perfekt konstruierten Romans. Aber auch die Erinnerung an einen Zauber, der weiß Gott nicht jedem Anfang eines Buches innewohnt (das berühmte Hesse-Zitat findet sich in der deutschen Übersetzung von "Rose Royal"). Über der wiederholten Lektüre dieses Auftakts dürfte noch manche halbe Stunde zum süßen Zeitvertreib werden.

Zeitvertreib"? Ein zentrales Motiv in einem weiteren schmalen Roman: "Mehr fiel ihm zum Menschenleben nicht ein", heißt es von einem der beiden Protagonisten in dem Roman "Die Dame mit der bemalten Hand" von Christine Wunnicke (Berenberg, 25. August). Diese Autorin hat noch nie ausschweifend erzählt, die 166 Seiten ihres neuen, vierten Buchs sind sogar bisheriger Höchstwert. Wieder einmal geht es gen Orient, diesmal aber nach Indien statt nach Japan wie in "Nagasaki, ca. 1642" oder "Der Fuchs und Dr. Shimamura", und noch etwas weiter in die Vergangenheit als in "Katie", Wunnickes Roman übers viktorianische England, nämlich in die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts. Als Anregung dienten ihr die Reisebeschreibungen des deutschen Mathematikers Carsten Niebuhr.

Wir begegnen ihm als einzigem Überlebenden einer vom dänischen König finanzierten Forschungsexpedition auf der nahe Bombay gelegenen Insel Elephanta, und aufgespürt wird er dort von dem zufällig anwesenden persischen Kaufmann Musa al-Lahuri, der den Deutschen mindestens so seltsam findet wie der ihn. Gegenseitige Irritation der sich im Zuge des Zeitalters der Entdeckungen begegnenden Kulturen hat spätestens seit Daniel Kehlmanns "Vermessung der Welt" Tradition in der deutschsprachigen Literatur, und erst vor vier Jahren hat Christoph Ransmayr mit "Cox" einen dem Buch Wunnickes sehr verwandten Roman geschrieben. Aber was "Die Dame mit der bemalten Hand" (der Titel grenzt an verlegerischen Etikettenschwindel, denn diese Titelfigur taucht erst am Schluss auf) auszeichnet, ist der immense Witz, mit dem Wunnicke die Sprachverwirrung zwischen Abend- und Morgenländer lesbar macht: Obwohl sowohl Niebuhr als auch Musa polyglott sind, befremden sie sich aufs Schönste beim Versuch, einander zu verstehen. Dieses Buch ist deshalb vor allem ein Vorlesekunstwerk, und man darf es einen Jammer nennen, dass die introvertierte Schriftstellerin Christine Wunnicke öffentliche Auftritte scheut. Wie gerne hörte man sie diesen Roman lesen.

Ganz anders, nämlich extrovertiert, ja geradezu explosiv, ist Philipp Winklers 125 Seiten kurzer "Carnival" erzählt, scheinbar eine Gelegenheitsarbeit, abgeliefert für ein Quartett kleiner Bücher von prominenten Hausautoren, die sich der Aufbau-Verlag zu seinem diesjährigen Jubiläum selbst geschenkt hat (alle erscheinen am 18. August, zwei Tage nach dem siebzigsten Geburtstag des Hauses). Winkler hat seinen Beitrag eigens geschrieben, und diese erste größere Arbeit nach seinem sensationellen Debütroman "Hool" von 2016 setzt dessen Intensität fort, mit der die brutale Welt der Fan-Gewalt rund um den Fußball dargestellt wurde. Nur dass die Exzesse nun in "Carnival" nicht toxischer Männlichkeit gelten, sondern Resultat sind des letzten Aufbäumens einer absterbenden Kultur: des Schaustellerwesens.

Winkler konnte nicht ahnen, dass seine meisterhaft dem Geräuschgebrodel einer Kirmes abgelauschte Prosastimme heute, nach den Monaten des erzwungenen Stillstands auf Jahrmärkten und in Vergnügungsparks, wie ein Requiem auf diese ganze Branche klingen muss, auch wenn sein Wir-Erzähler keinen Zweifel daran lässt, dass er und seine Freunde vom fahrenden Volk sich bereits als Todgeweihte sehen. Doch in der Rückschau auf einen Alltag, der von den Beteiligten verlangt, ihn für die Besucher ihres Jahrmarkts als ein dauerndes Fest zu inszenieren, wird eine überschäumende Lust und List beim Erzählen deutlich, wie sie in der deutschen Literatur lange nicht mehr präsent waren. Als hätte Winkler drei große Vorbilder gehabt: Goethes Erlebnisbericht "Römisches Carneval" wegen dessen phänomenologischen Interesses, Arno Schmidts Erzählung "Sommermeteor" aufgrund ihrer atmosphärischen Beschreibungskunst und Michail Bachtins Studien zum Zusammenhang von Literatur und Karneval, deren Analysen von Winkler hier wieder in eine Prosa-Synthese überführt werden.

Den umgekehrten Weg, nämlich einen analytischen im Erzählen, geht dagegen die unbekannteste und überraschendste Erzählerin unter den Verfassern der großen kleinen Bücher dieses Herbstes: die russische Schriftstellerin Polina Barskova. Deren Prosaband "Lebende Bilder" (Suhrkamp, 21. Oktober) stellt mit 180 Seiten zwar das umfangreichste Werk in dieser Herbst-Auslese dar, bietet aber doch die knappsten Texte, da er insgesamt elf Prosastücke enthält. Alle haben als Fokus St. Petersburg, unter dem zeitweiligen Namen Leningrad sowohl Heimatstadt der 1976 geborenen Autorin als auch Gegenstand ihrer literaturwissenschaftlichen Forschung, die sich mit den dort ansässigen Schriftstellern zur Zeit der Blockade der Stadt durch die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg befasst. Diese historische Ausnahmesituation ist auch der Ausgangspunkt für Barskovas fiktionales Schreiben: In der kurzen Titelgeschichte versichern sich zwei junge ineinander verliebte Museumsangestellte in der Eremitage ihres Überlebens trotz ständigen Beschusses und Hungerns durch die gegenseitige Heraufbeschwörung ihnen vertrauter Gedichte und Gemälde. In einer anderen Geschichte des Buchs, "Laubriss", dem bislang einzigen auf Deutsch publizierten Text von Barskova (2017 in fulminanter Übersetzung von Olga Radetzkaja, die jetzt auch für den ganzen Prosaband verantwortlich zeichnet, in der von Julia Kissina herausgegebenen Anthologie "Revolution Noir" erschienen), stehen zwei fiktive Schriftsteller aus dem Leningrad der frühen Belagerungsphase im Mittelpunkt, die so gegensätzliche Namen wie Bianchi und Schwarz tragen und jeweils für eine andere Form des literarischen Widerstands nicht nur gegen die deutschen Invasoren, sondern auch gegen den sowjetischen Totalitarismus stehen. Barskova gelingt ein Spagat zwischen Allegorie und Konkretion, der zum Herausforderndsten gehört, was man derzeit lesen kann. Und zum Anregendsten.

In der Erzählung "Lebende Bilder" erweisen sich die Dialoge der beiden Liebenden am Ende als Zitate realer Schriftsteller aus der Blockadezeit, die diese nicht überlebt haben - erst entriss Barskova sie als Literaturwissenschaftlerin dem Vergessen, nun selbst auch als Schriftstellerin. In "Laubriss" charakterisiert sie ihre beiden Protagonisten so: "Was Schwarz an der Blockade interessierte, waren die Menschen, vorzugsweise die Statisten (die Hauptdarsteller hatten sich mehrheitlich noch in der warmen Jahreszeit ostwärts verflüchtigt): Kinder, alte Frauen, Hausmeister, glücklose Verwalter und Spione, fast keiner von ihnen sollte den nächsten Frühling erleben. Bianchi aber, den das Wort ,Dichtkunst' von Kindheit an reizt, interessiert sich für Metaphern - sprich: hybride Monster -, in denen Vögel und Fische mit Flugzeugen zusammenwachsen und Glühwürmchen mit Phosphorabzeichen im Dunkeln: Als was maskieren sich die Bruchstücke des Blockadedaseins, welche Gestalt nehmen sie an?"

Diese imaginierten Chimären aus Natur und Krieg werden ein längeres Leben haben als die von Schwarz in seinen Texten festgehaltenen Menschen, und dass auch Bianchi Schwarz überleben wird, zeigt schon der Tempuswechsel mitten in der zitierten Passage. "Laubriss" ist keine zwanzig Seiten lang, enthält aber alles, was Literatur ausmacht. Das ist noch viel mehr als Zeitvertreib, und Wunnickes Niebuhr könnte hieraus lernen, dass es im Leben durchaus darüber hinausgehen kann. Wenn solche Bücher nicht länger als diesen Herbst lang Wirkung täten, wäre der Literaturbetrieb kränker, als ihn ein Virus jemals machen könnte.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Gebundenes Buch

„Selbst der Tod war nur eine Idee der Lebenden. Solange man ihn sich vorstellen konnte, war er noch nicht da.“

Gustav Mahler weiß, dass er sterben wird. Er sitzt an Deck eines Schiffes von New York zurück in die Heimat und blickt auf sein Leben zurück. Ein gefeierter …

Mehr

„Selbst der Tod war nur eine Idee der Lebenden. Solange man ihn sich vorstellen konnte, war er noch nicht da.“

Gustav Mahler weiß, dass er sterben wird. Er sitzt an Deck eines Schiffes von New York zurück in die Heimat und blickt auf sein Leben zurück. Ein gefeierter Dirigent und Musiker, so ist ihm sein Erfolg im Rückblick nicht sonderlich wichtig. Er war ein Arbeitstier, das nur für seine Kunst – die Musik - lebte.

„‚Was ist das für Musik, die sie machen? Erzählen Sie mir etwas darüber?‘ ‚Nein. Man kann über Musik nicht reden, es gibt keine Sprache dafür. Sobald Musik sich beschreiben lässt, ist sie schlecht.‘“

Sein Leben lang war er geplagt von Krankheiten und Schmerzen, sowohl körperliche als auch seelische. Er war unsterblich verliebt in seine Frau Alma und erkennt, dass sie nicht immer glücklich war, schafft es aber auch nicht, etwas daran zu ändern. Und letztendlich ist er schon länger lebensmüde, aber ebenso nicht bereit, zu gehen.

Robert Seethaler verschafft dem Leser in diesem Buch mit der Retrospektive den Eindruck, als hätte man in Mahler's Kopf geschaut, als würde man selbst seinen Gedanken folgen. Und diese Gedanken enthalten sowohl bedeutende Momente und große Gedanken als auch unbedeutende Kleinigkeiten. Mit Authentizität und einem zur selben Zeit poetischem und wortgewaltigem Schreibstil kreiert Seethaler ein Portrait eines Künstlers, der mit Bedauern, aber auch auf glückliche Erinnerungen zurückblickt. Leider konnte ich die Rückblicke, die manchmal ohne Vorwarnung im nächsten Absatz begannen, erst nach ein paar Sätzen zuordnen und auch mit der Chronologie der Ereignisse kam ich einige Male wegen verschiedener Zeitsprünge durcheinander. Alles in allem aber eine hervorragende Hommage an den Künstler und die Schönheit seiner Kunst!

Weniger

Antworten 3 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 3 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Ein trauriges, berührendes Buch

Gustav Mahler hat sein Leben im Scheinwerferlicht gestanden und konnte als Musiker und Dirigent unglaubliche Erfolge feiern. Nach einer Anstellung in New York ist er nun zurück auf dem Weg in die Heimat Österreich. Der Grund ist traurig: Mahler, der …

Mehr

Ein trauriges, berührendes Buch

Gustav Mahler hat sein Leben im Scheinwerferlicht gestanden und konnte als Musiker und Dirigent unglaubliche Erfolge feiern. Nach einer Anstellung in New York ist er nun zurück auf dem Weg in die Heimat Österreich. Der Grund ist traurig: Mahler, der Zeit seines Lebens immer wieder gekränkelt hat, wird sterben. An der Reling stehend, beziehungsweise sitzend, erinnert er sich an sein Leben und denkt an die Erfolge aber auch an die Schicksalsschläge zurück.

Wie auch beim „Trafikant“ finde ich den Ansatz, eine historische Person aus einer ganz anderen Perspektive beleuchten zu lassen, literarisch sehr spannend. Die Ausgangssituation ist diesmal jedoch eine ganz andere: Der Leser befindet sich in Mahlers Kopf und blickt gemeinsam mit ihm auf sein Leben zurück. Trotz seines Erfolges ist dieses eher traurig: Die Beziehung zu seiner Frau Alma, die Mahler über alles liebt, ist so gut wie vorbei und auch über den Tod seiner älteren Tochter ist der erfolgreiche Dirigent nie hinweggekommen. Und auch, wenn Mahler sehr erfolgreich in seinem Leben war, blickt er auch auf diese Ereignisse keinesfalls positiv zurück. Über reale Schicksalsschläge zu lesen, nimmt einen als Leser immer mehr mit als wenn die Ereignisse nur fiktiv sind, sodass der Grundton dieses Buches sehr traurig ist.

Wie immer überzeugt mich Robert Seethaler mit seiner sanften, bildhaften Sprache. Er schafft er nach nur wenigen Sätzen, dass man mittendrin ist, auf dem Schiff, neben Mahler steht und ebenfalls aufs Meer blickt. Man versinkt regelrecht in der Geschichte und wenn man nach 2-3 Stunden wieder auftaucht, wundern man sich, dass das Buch schon zu Ende ist – von mir aus hätte die Geschichte noch weitergehen können.

Obwohl es Seethaler auch auf diesen wenigen Seiten gelingt, ein umfassendes Porträt von Mahler als leidenden Menschen und gleichzeitig Karrierist zu skizzieren, hätte ich mir an manchen Stellen etwas mehr Tiefe gewünscht. So wird beispielsweise die Affäre Almas nur sehr kurz und auch erst gegen Ende angeschnitten, im Roman selber begegnen wir ihr gar nicht, sondern nur durch die Erinnerungen Mahlers. Dennoch kann ich insbesondere Seethaler-Fans diese kleine, melancholische Geschichte nur ans Herz legen. Wer jedoch noch nie etwas vom Autor gelesen hat, dem würde ich eher einen anderen Roman von ihm mit mehr Tiefe empfehlen. An den Trafikant kommt dieses Buch nämlich nicht heran und ich hoffe auch, dass der nächste Seethaler wieder etwas umfassender ausfällt.

Weniger

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Wunderbar einfühlsam erzählt

Der kranke und körperlich sehr geschwächte Gustav Mahler sitzt allein an Deck des Schiffes, das ihn, seine Frau Alma und seine Tochter Anna von New York in seine Heimat, nach Österreich bringt. Umsorgt wird er von einem extra für ihn …

Mehr

Wunderbar einfühlsam erzählt

Der kranke und körperlich sehr geschwächte Gustav Mahler sitzt allein an Deck des Schiffes, das ihn, seine Frau Alma und seine Tochter Anna von New York in seine Heimat, nach Österreich bringt. Umsorgt wird er von einem extra für ihn abgestellten Schiffsjungen, der auch als Übermittler von Informationen zwischen Mahler und seiner Frau, die sich mit der Tochter unter Deck aufhält, fungiert. Diese Szene hat eine treffende Symbolik. Der Mann thront oben während Frau und Kind unsichtbar sind.

Gustav Mahler weiß, dass dies seine letzte Reise sein wird. Er erinnert sich an einige Erlebnisse und Ereignisse, z.B. an das Kennenlernen seiner Frau, an seine Arbeit als Dirigent, als Operndirektor, an die Ruhe in der Natur und daran, wie er den Vögeln im Garten und im Wald ihre Melodien ablauschte und sich von ihren Gesängen beim Komponieren inspirieren ließ.

Robert Seethaler widmet sich in diesem Buch wunderbar einfühlsam dem letzten Satz der großen Sinfonie dieses Lebens, des Menschen und Musikers Gustav Mahler, und erschafft damit ein kleines Memorial für die Leser, das ihnen eine Inspiration, eine Aufforderung, ein Anstoß sein kann, Mahlers Musik wieder zu hören oder sie für sich zu entdecken.

Weniger

Antworten 3 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 3 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Schwaches Büchlein

In dem neuen Roman «Der letzte Satz» greift der österreichische Schriftsteller Robert Seethaler erneut den Tod als Thematik auf, wie schon in seinem vor zwei Jahren erschienenen Roman «Das Feld». Konträrer aber können zwei aufeinander …

Mehr

Schwaches Büchlein

In dem neuen Roman «Der letzte Satz» greift der österreichische Schriftsteller Robert Seethaler erneut den Tod als Thematik auf, wie schon in seinem vor zwei Jahren erschienenen Roman «Das Feld». Konträrer aber können zwei aufeinander folgende Romane eines Autors gar nicht sein, was ihre literarische Qualität anbelangt. Während der in jeder Hinsicht erstklassige Vorgänger mit seinen 29 verstorbenen Ich-Erzählern eine, wie ich es damals formuliert habe, «unpathetische Antwort auf die Sinnfrage» gibt, behandelt das neue Buch völlig uninspiriert das Siechtum des Dirigenten und Komponisten Gustav Mahler. Der berühmte Musiker ahnt 1911, auf seiner letzten Schiffpassage von New York nach Europa, den nahen Tod voraus und denkt über die Höhen und Tiefen seines Lebens nach. Dabei listet dieser in jeder Hinsicht enttäuschende, schmale Band geradezu lexikalisch nüchtern hinlänglich bekannte Stationen im Leben des Protagonisten auf. Und daraus entsteht dann letztendlich nichts anderes als erzählerischer Kitsch, nicht bereichernd, abstoßend rührselig, völlig ereignis- und spannungslos obendrein!

Auf einer Kiste an Deck sitzend starrt Gustav Mahler sinnierend auf den grauen Atlantik, während er sein Leben rekapituliert. Ein Schiffsjunge, extra für ihn abkommandiert, sorgt sich um sein Wohlergehen. Er serviert ihm regelmäßig den Tee und achtet vor allem darauf, dass der oft fiebernde Passagier immer warm in seine Decke eingehüllt ist. Seine mitreisende Frau Alma und die innig geliebte Tochter Anna besuchen ihn nicht auf dem zugigen Sonnendeck. Das banale Geschehen auf dem Schiff dient hier lediglich als narratives Gerüst für Erinnerungen, Selbstgespräche und Träume des Fünfzigjährigen. In einem schon fast peinlichen Schlusskapitel schließlich liest der ehemalige Schiffsjunge in einer Hafenkneipe vom Tod des «Direktors», wie er ihn immer genannt hat.

Seinen Durchbruch hatte Gustav Mahler als Kapellmeister und Direktor des Wiener Opernhauses, das er in seiner zehnjährigen Tätigkeit zu großem Erfolg geführt hat. Der Weg war steinig dorthin, aber er habe seine Opernreform letztendlich ja durchsetzen können, stellt er befriedigt fest. Seine ihm immer wichtiger werdende kompositorische Arbeit aber musste er hintanstellen, er denkt mit Wehmut an sein Komponierhäusel zurück, wo er bis zuletzt in den spielzeitfreien Sommermonaten an seinen Sinfonien gearbeitet hat. Mit denen er dann aber bei weitem nicht den Erfolg hatte, den er sich erhoffte. Natürlich fehlt in seiner Rückbesinnung auch die ‹Sinfonie der Tausend› nicht, jene monströse Uraufführung vor dreitausend Besuchern in München, die ihm nun, ein Jahr später, eher peinlich ist. Er denkt an seine gescheiterte Ehe mit Alma, die als Femme fatale in den Wiener Salons und in Künstler-Kreisen von den Männern umschwärmt wird. Wehmütig erinnert er sich auch an seine Tochter Maria, die als Kind überraschend starb, und besonders niederschmetternd ist für ihn die derzeitige Affäre von Alma mit Walter Gropius, der im Roman nur als «Baumeister» bezeichnet wird. In Paris hatte Mahler sehr widerwillig bei Rodin Modell gesessen für eine Büste, und in der holländischen Stadt Leiden war er vier Stunden lang bei Siegmund Freud. Der aber konnte ihm letztendlich, wie er inzwischen weiß, mit seiner psychoanalytischen Expertise auch nicht weiterhelfen in seiner Seelenpein.

«Meine Zeit wird kommen» hatte Gustav Mahler vorausgesagt, und sie kam dann auch, Jahrzehnte später allerdings, mit der Wiederentdeckung seiner Sinfonien lange nach dem Zweiten Weltkrieg. Robert Seethaler aber bleibt hier weit unter seinen Möglichkeiten, entschieden zu oberflächlich und erzählerisch geradezu lieblos hingeschludert wirkt dieser schmale Band. Die starke Persönlichkeit, die ihm da als literarische Vorlage dient, bleibt auch in den Rückblenden als Figur leider völlig konturlos. Nach Lektüre dieses schwachen Büchleins mag man wirklich kaum glauben, dass vom gleichen Autor auch «Das Feld» geschrieben wurde!

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

gelesen und vergessen

Normalerweise liebe ich kurze Bücher. Aber von der Geschichte dieses Kurzromans bleibt einfach nichts hängen. Zwei Dinge habe mich dieses Buch zu Ende lesen lassen. 1. seine Kürze und 2. die Ehe von Gustav Mahler mit Alma.

Von den Chefkritikern wird zum …

Mehr

gelesen und vergessen

Normalerweise liebe ich kurze Bücher. Aber von der Geschichte dieses Kurzromans bleibt einfach nichts hängen. Zwei Dinge habe mich dieses Buch zu Ende lesen lassen. 1. seine Kürze und 2. die Ehe von Gustav Mahler mit Alma.

Von den Chefkritikern wird zum Lesen des Buches ein eigenes Lesetempo oder die Besonderheit der Figuren bei Seethaler gelobt. Solche Hilfskonstruktionen brauchte es bei seinem vorherigen Buch "Das Feld" nicht. Immerhin verschafft die Lektüren den Trost, dass auch große Autoren nicht immer große Werke vollbringen. 2 Sterne

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Der berühmte Musiker Gustav Mahler befindet sich im Jahr 1911 mit seiner Frau Alma und der kleinen Tochter Anna auf einer Schiffsreise von New York nach Europa. Er ist erst 50 Jahre alt, aber schwerkrank und weiß, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Deshalb hat er sein Engagement bei …

Mehr

Der berühmte Musiker Gustav Mahler befindet sich im Jahr 1911 mit seiner Frau Alma und der kleinen Tochter Anna auf einer Schiffsreise von New York nach Europa. Er ist erst 50 Jahre alt, aber schwerkrank und weiß, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Deshalb hat er sein Engagement bei den New Yorker Philharmonikern vorzeitig beendet, um nach Wien zurückzukehren. Auf dieser Reise denkt er über sein Leben nach, und wichtige Episoden daraus ziehen an seinem inneren Auge vorbei.

Dies ist mein erstes Buch von Robert Seethaler, und ich habe mich schnell in seine ganz besondere Sprachmelodie verliebt. Für mich war es beim Lesen der Geschichte, als hörte ich ein komplexes Musikstück. Ich konnte die wehmütige Grundstimmung in Moll, aber auch die schrillen Dissonanzen und die kleinen munteren Zwischenspiele regelrecht fühlen. Dass der Roman nur kurze Schlaglichter auf Mahlers Leben wirft, empfinde ich nicht als Nachteil. Es ist nunmal keine Biografie, sondern ein Kunstwerk. Für mich ein sehr gelungenes.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Gustav Mahler (1860 – 1911) war ein weltberühmter österreichischer Dirigent und Komponist. In dem Buch beschreibt Robert Seethaler eine Sequenz aus dem Leben des großen Musikers. Es handelt von seiner letzten Schiffsreise von New York nach Europa. Mahler ist krank und …

Mehr

Gustav Mahler (1860 – 1911) war ein weltberühmter österreichischer Dirigent und Komponist. In dem Buch beschreibt Robert Seethaler eine Sequenz aus dem Leben des großen Musikers. Es handelt von seiner letzten Schiffsreise von New York nach Europa. Mahler ist krank und gebrechlich. Ein Schiffsjunge betreut ihn.

Mahlers Musik steht nicht im Fokus, sondern der Mensch, der sich dahinter verbirgt. Auf dem Schiff passiert nicht viel, der Roman lebt von den Erinnerungen an sein früheres Leben, an seine Familie und seine nicht immer einfache Art im Umgang mit Mitgliedern des Orchesters.

An Deck des Schiffes dominieren die Gespräche Mahlers mit dem Schiffsjungen. Dieser kennt den Musiker nicht, weiß aber, dass es sich um einen Direktor handelt. Es sind diese Unterhaltungen über das Frühstück, über fliegende Fische oder über den Sonnenaufgang, die den Menschen Mahler skizzieren.

In dem Portrait kommt der Musiker Gustav Mahler zu kurz. Die Ausführungen wirken insgesamt seicht. Der Musiker wirkt verletzlich, melancholisch, nachdenklich. Für ein abgerundetes Bild des berühmten Musikers reicht nicht eine Facette aus der Endphase seines Lebens, sondern ist eine umfangreiche Biographie erforderlich.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Gustav Mahler sitzt an Bord eines Schiffes auf dem Weg nach New York. Er, der sein Leben lang kränkelte, weiß nun, dass er nicht mehr lange Zeit hat. Was ihn nicht beschleunigt, sondern dazu bringt, zurückzublicken. Mit dem inneren Auge eines lebenserfahrenen, wenn auch nicht immer …

Mehr

Gustav Mahler sitzt an Bord eines Schiffes auf dem Weg nach New York. Er, der sein Leben lang kränkelte, weiß nun, dass er nicht mehr lange Zeit hat. Was ihn nicht beschleunigt, sondern dazu bringt, zurückzublicken. Mit dem inneren Auge eines lebenserfahrenen, wenn auch nicht immer lebensbejahenden Menschen.

Alma, seine Frau - sie ist mit ihm unterwegs, aber eigentlich schon weit weg. Der nächste (Heirats)Kandidat in Person von Walter Gropius (wird nicht namentlich erwähnt) steht schon parat. Alma, die leichtfertig scheint, es aber keineswegs einfach hatte mit dem sehr speziellen und schon zu Lebzeiten bekannten Komponisten und Dirigenten Gustav Mahler. Aus Mahlers Überlegungen wird deutlich, dass sie nicht dazu gemacht war, als Frau an seiner Seite zu leben - dafür hat sie viel zu viel Potential in sich.

Momente aus dem Leben mit Alma treten hervor, der Verlust einer der beiden Töchter, der gemeinsame Besuch in Rodins Atelier in Paris, wo der Bildhauer auf Wunsch von Alma und ihrer Familie eine Büste von Mahler modelliert. Dass dies nicht Mahlers Wunsch ist, wird schnell deutlich.

Mahler auf dem Schiff - er pickt sich Momente heraus, wie es auch Menschen tun würden, die keine Jahrhundertkomponisten sind - Autor Robert Seethaler hat hier die ganz normalen Gedanken eines zufälligerweise sehr berühmten Mannes am Ende seines Lebens herausgearbeitet. Wohlgemerkt: die möglichen Gedanken, denn Seethaler spielt hier mit der Geschichte. Er verleiht einem Bereich Worte, die sonst verborgen bleiben, denn Gedanken sind - wie es in dem bekannten Lied heißt, um im Bereich der Musik zu bleiben - frei und ziehen wie nächtliche Schatten vorbei.

Ein kurzes Werk, ob es knackig ist, soll jeder Leser selbst bewerten. Ich zumindest habe es sehr gerne gelesen und Sprache wie auch Stil des Autors genossen. Hier schreibt Robert Seethaler, nicht sein Landsmann Thomas Bernhard: weswegen Mahler im letzten Satz seines Lebens viele mögliche letzte Sätze denkt. Aus meiner Sicht vermag es der Autor, hier ein ebenso privates wie kraftvolles Statement zu schaffen. Eines, das ich - so kurz es ist - in guter und andauernder Erinnerung behalten werde!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Leider muss ich zugeben: “Der letzte Satz” war mein erster Seethaler. Auch mit Gustav Mahler hatte ich bislang nicht viel zu tun, außer dass ich ganz im Groben über sein Leben und Werk Bescheid wusste.

Als Einstiegswerk in Seethalers Schaffen war dieser Kurzroman (nur 128 …

Mehr

Leider muss ich zugeben: “Der letzte Satz” war mein erster Seethaler. Auch mit Gustav Mahler hatte ich bislang nicht viel zu tun, außer dass ich ganz im Groben über sein Leben und Werk Bescheid wusste.

Als Einstiegswerk in Seethalers Schaffen war dieser Kurzroman (nur 128 Seiten) für mich wunderbar geeignet. Man bekommt ein gutes Gefühl für den viel gerühmten Takt, den Seethaler in seiner leisen, eindringlichen Prosa anschlägt. Ja, Seethalers Schreiben ist sehr musikalisch und so passt es wunderbar, dass er sich den Weltmusiker Gustav Mahler als Protagonisten seines neuesten Werks ausgesucht hat.

Die Handlung von "Der letzte Satz" ist schnell zusammengefasst. April 1911. Gustav Mahler befindet sich auf seiner letzten Reise per Schiff von New York, wo er sein letztes Konzert gegeben hat, zurück nach Europa. Mahler weiß, dass er an einer unheilbaren Herzentzündung sterben wird. Auf der Schiffsreise, auf der ihn seine junge Frau Alma und seine kleine Tochter Anna begleiten, denkt er über sein Leben nach.

Es ist also im Wesentlichen Mahlers Innenleben, was hier beschrieben wird. Die Erinnerungen, die ihn beschäftigen und quälen und solche, die ihm teuer sind. Eine gedankliche Reise also zu den schönen und schlimmen Momenten seines Lebens. Es sind einschneidende Erlebnisse, wie der Tod seiner Tochter Maria, die Begegnung mit berühmten Menschen, seine Liebe zu Alma, natürlich seine Arbeit oder auch nur flüchtige Reflexionen über Gott und die Welt.

Wir haben außerdem ein wenig Teil am künstlerischen Schaffensprozess des Komponisten Mahler. Was inspiriert ihn, was setzt diesen komplexen gedanklichen Prozess in Gang, an dessen Ende die unvergängliche Musik steht, der man im Konzertsaal oder auf dem Tonträger lauschen darf.

Was wir hier lesen dürfen, ist ganz große Literatur, die sich an nichts weniger als an den großen klassischen Erzählern orientiert und doch ganz eigenständig und einzigartig dasteht in der Flut der belletristischen Publikationen. Dennoch werden manche sagen: zu kurz, zu oberflächlich. Aber sind nicht gerade die flüchtigen, oft nicht “fertig gedachten” Gedanken und Erinnerungen eines großes Künstlers, die wir nicht anders als in Form von Literatur kennenlernen dürfen, eine wahnsinnige Bereicherung? Für mich sind sie es jedenfalls.

Ein Buch, das man nicht nur einmal liest, sondern zu dem man immer wieder greifen wird, wenn einem der Sinn nach wehmütig schöner, erstklassiger Literatur steht.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Wie mag es sein, wenn einem der eigene Tod immer näher rückt? Es einem bewusst wird, dass die verbleibende Zeit auf Erden sehr überschaubar ist? Davon schreibt Robert Seethaler in diesem Buch, in dem wir den berühmten Komponisten und Dirigenten Gustav Mahler auf seiner letzten …

Mehr

Wie mag es sein, wenn einem der eigene Tod immer näher rückt? Es einem bewusst wird, dass die verbleibende Zeit auf Erden sehr überschaubar ist? Davon schreibt Robert Seethaler in diesem Buch, in dem wir den berühmten Komponisten und Dirigenten Gustav Mahler auf seiner letzten Seereise begleiten.

Auf seinem Weg von New York zurück nach Europa verbringt der bereits schwer kranke Mann seine Tage meist an Deck, wo er sich vergangener Zeiten erinnert. Wie er seine geliebte Frau Alma kennenlernte, der Verlust seiner erstgeborenen Tochter Marie, der Erfolg der 8. Symphonie, seine Zeit in Wien undundund. Es sind kurze Ausschnitte eines erfolgreichen Lebens, das nicht frei von Kämpfen und auch Niederlagen war. Gustav Mahler, der gerade einmal 50 Jahre wurde, liebt das Leben und hadert doch mit ihm. Viel zu früh geht es zu Ende, denn wie gerne würde er seine Tochter Anna aufwachsen sehen, mehr Zeit mit seiner Frau verbringen, Vergangenes wieder gut machen.

Obwohl die Hauptfigur seinerzeit ein erfolgreicher Komponist und international gefeierter Dirigent war, geht es nur selten um Musik in diesem schmalen Büchlein. Doch der Rückblick auf dieses Leben hat mich neugierig gemacht auf das Werk Mahlers, so dass ich beim Lesen den titelgebenden letzten Satz der 9. Symphonie gehört habe. Für mich war dies eine Bereicherung, denn Robert Seethaler hat die Stimmung, die dieses Werk vermittelt, unglaublich gut in Worte gefasst. Eigentlich sollte man klassische Musik nicht unbedingt als Hintergrundberieselung nutzen, aber in diesem Fall harmoniert es so hervorragend, dass ich immer wieder beim Lesen inne hielt, um der Musik zuzuhören und das Gelesene noch deutlicher vor Augen zu sehen.

Einziger Makel: 120 sehr großzügig gesetzte Seiten für diesen Preis - das ist schon sportlich.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für