Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Frances und ihre Freundin Bobbi, Studentinnen in Dublin, lernen das gut zehn Jahre ältere Ehepaar Melissa und Nick kennen. Sie treffen sich bei Events, zum Essen, führen Gespräche. Persönlich und online diskutieren sie über Sex und Freundschaft, Kunst und Literatur, Politik und Genderfragen und, natürlich, über sich selbst. Während Bobbi von Melissa fasziniert ist, fühlt sich Frances immer stärker zu Nick hingezogen ... Ein intensiver Roman über Intimität, Untreue und die Möglichkeit der Liebe, eine hinreißende, kluge Antwort auf die Frage, wie es ist, heute jung und weiblich zu ...

Frances und ihre Freundin Bobbi, Studentinnen in Dublin, lernen das gut zehn Jahre ältere Ehepaar Melissa und Nick kennen. Sie treffen sich bei Events, zum Essen, führen Gespräche. Persönlich und online diskutieren sie über Sex und Freundschaft, Kunst und Literatur, Politik und Genderfragen und, natürlich, über sich selbst. Während Bobbi von Melissa fasziniert ist, fühlt sich Frances immer stärker zu Nick hingezogen ... Ein intensiver Roman über Intimität, Untreue und die Möglichkeit der Liebe, eine hinreißende, kluge Antwort auf die Frage, wie es ist, heute jung und weiblich zu sein.

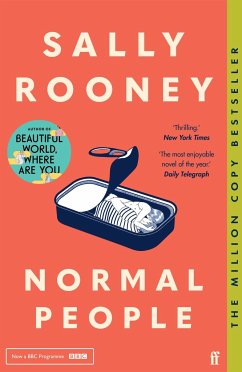

Sally Rooney wurde 1991 geboren, ist in Castlebar, County Mayo, aufgewachsen und lebt in Dublin. Ihre frühen Arbeiten sind erschienen in The New Yorker, Granta, The White Review, The Dublin Review, The Stinging Fly, Kevin Barrys Stonecutter und der Anthologie Winter Pages. Sie studierte am Trinity College Dublin, zunächst Politik, machte dann ihren Master in Literatur. Sie war dort 2013 die Nr. 1 bei den European University Debating Championships. Rooneys Debütroman 'Gespräche mit Freunden' war Book of the Year in Sunday Times, Guardian, Observer, Daily Telegraph und Evening Standard. Der Roman kam auf die Shortlist des Sunday Independent Newcomer of the Year Award 2017, des International Dylan Thomas Prize und des Rathbones Folio Prize 2018. Rooney war die Gewinnerin des Sunday Times/Peters Fraser & Dunlop Young Writer of the Year Award 2017, den u.a. auch Zadie Smith und Sarah Waters gewannen. Rooney ist inzwischen Redakteurin des irischen Literaturmagazins The Stinging Fly. Ihr zweiter Roman 'Normale Menschen' wurde für den Man Booker Prize 2018 nominiert und gewann u.a. den Costa Novel Award, den An Post Irish Novel of the Year Award und den British Book Award (Novel of the Year und Book of the Year).

Produktdetails

- btb 71966

- Verlag: btb

- Originaltitel: Conversations with Friends

- Seitenzahl: 400

- Erscheinungstermin: 9. Juni 2020

- Deutsch

- Abmessung: 188mm x 126mm x 35mm

- Gewicht: 344g

- ISBN-13: 9783442719662

- ISBN-10: 3442719666

- Artikelnr.: 58046039

Herstellerkennzeichnung

btb Taschenbuch

Neumarkter Straße 28

81673 München

produktsicherheit@penguinrandomhouse.de

"Die Irin Sally Rooney gilt als literarische Stimme der 20- bis 30-Jährigen." Frauke Fentloh / Focus

Gebundenes Buch

Wir schreiben das Jahr 2019 und “Gespräche” sind eigentlich aus der Mode gekommen - also die tiefgründigen, echten. Vor diesem Hintergrund mutet es dann doch ein wenig anachronistisch an, dass einer der literarischen Shootingstars dieses Jahres ausgerechnet …

Mehr

Wir schreiben das Jahr 2019 und “Gespräche” sind eigentlich aus der Mode gekommen - also die tiefgründigen, echten. Vor diesem Hintergrund mutet es dann doch ein wenig anachronistisch an, dass einer der literarischen Shootingstars dieses Jahres ausgerechnet “Gespräche mit Freunden” (OT: “Conversations with friends”) heißt. Wie herrlich altmodisch und so “Parisienne” mutet dann auch noch das deutsche Cover dieses Buches an - da sitzt tatsächlich eine Frau im Fenster, dem Betrachter mit dem Rücken zugewandt und sie macht etwas ganz Außergewöhnliches - sie telefoniert! Mit einem Festnetzapparat!

Im Buch selber finden die “Gespräche” tatsächlich als “richtige” Gespräche - manchmal sind es auch Selbstgespräche - der 4 Hauptfiguren (3 Frauen und 1 Mann) sowie einiger Nebenfiguren statt. Aber die modernen Kommunikationsmittel wie Chats übers Internet und Smartphones sowie Email-Nachrichten werden trotzdem fast gleichwertig verwendet.

Dass man dieses Buch so wie eine bekannte Schauspielerin, die deutlich über das Alter der Protagonistinnen hinaus ist, an einem Tag durchliest, kann ich nicht verstehen. Für mich zog sich die durchweg repetitive Handlung wie Kaugummi. Es passiert einfach sehr wenig und die Essenz der titelgebenden Gespräche sind pseudo-intellektuelle Gemeinplätze und Beobachtungen der Protagonistinnen über ihr Gefühlsleben und das der anderen, aber lange nicht auf dem Niveau von Marcel Proust oder James Joyce - das Buch spielt lediglich in Irland und auch mal für eine Weile in Frankreich, der jeweiligen Heimat dieser beiden großen Autoren.

Die Autorin will sich und ihrem Buch einen besonders intellektuellen Anstrich geben, aber es reicht nicht den Protagonisten Namen wie Slavoj Žižek, Jaques Lacan oder Gilles Deleuze in den Mund zu werfen oder ihre Ablehnung für Yeats kundzutun, um ein kluges und "intellektuelles" Buch zu schreiben.

Die 21-jährige Literaturstudentin und Schriftstellerin Frances als Ich-Erzählerin ist egozentrisch, sehr von sich überzeugt ("Dafür würden sich meine Biografen später nicht interessieren." S. 339) und nervig. Die ständigen Selbstverletzungen (ich drücke irgendwelche Gliedmaßen gegen Gegenstände oder wasche mich mit zu heißem Wasser um mich dann zu spüren, sie nennt es "sich ausleben") wirken aufgesetzt und postpubertär. Aber sie ist halt auch erst 21. Sie gibt sich betont cool und gefühllos, dabei ist sie eigentlich ein Häuflein Elend, das sich über ihre Gefühle definiert. Natürlich hatte sie keine schöne Kindheit, stammt aus einfachen Verhältnissen, ein Scheidungs- und Einzelkind: Selbstläufer!

Melissa, die 37-jährige Widersacherin von Frances und Ehefrau von Nick bleibt als Persönlichkeit ziemlich blass. Man fragt sich echt: wer lädt die junge Geliebte des eigenen Ehemannes zum Abendessen ein und plaudert dann mit ihr als wäre nichts gewesen?

Nick, der Hahn im Korb, ist ein supertoll aussehnder, in der Blüte seines Erfolgs und Lebens stehender Schauspieler. Auch er bleibt leider profillos, denn seine Schwäche für junge Lyrikerinnen scheint seine einzige besondere Eigenschaft neben seiner Schönheit zu sein.

Die einzige mit etwas Charakter und annähernd menschlich-sympathisch ist die lesbische Bobbi, die gut zu Frances ist und es immer war. Bedingungslose Liebe? Vielleicht. Sie ist links, kommt aber aus einem "reichen" Elternhaus des irischen Establishment.

Diese 4 Personen also befinden sich in unterschiedlich geprägten Beziehungen zueinander, die immer neu ausgelotet werden. Liebe spielt dabei eine gewisse Rolle.

Zum Formalen: Es ist ziemlich anstrengend ein Buch über "Gespräche" zu lesen, in dem die Dialoge nicht durch Anführungszeichen gekennzeichnet sind.

Alles in allem: viel Lärm um sehr, sehr wenig! Ich kann den Hype um dieses Buch leider nicht nachvollziehen.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Mir hat das Buch ganz gut gefallen, aber ich muss sagen, dass das ganze Hin und Her mit der Zeit beim Lesen etwas eintönig wurde.

Die Geschichte zwischen Frances und Nick finde ich interessant, muss aber sagen, dass ich es zum Teil schlimm finde, wie die beiden mit den Gefühlen des …

Mehr

Mir hat das Buch ganz gut gefallen, aber ich muss sagen, dass das ganze Hin und Her mit der Zeit beim Lesen etwas eintönig wurde.

Die Geschichte zwischen Frances und Nick finde ich interessant, muss aber sagen, dass ich es zum Teil schlimm finde, wie die beiden mit den Gefühlen des jeweils Anderen umgehen.

Die Ehe von Melissa und Nick finde ich merkwürdig, das wäre ja gar nichts für mich so zu leben.

Ich kann verstehen, dass Frances zunächst versucht, ihre Krankheit zu verdrängen.

Der Schreibstil hat mir gut gefallen und das Buch hat sich flüssig, angenehm und unkompliziert lesen lassen.

Das Cover sieht gut aus und ist passend gewählt.

Alles in Allem ein ganz gutes Buch, dass schnell etwas eintönig wird.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Bobbi und Frances sind zwei blutjunge Studentinnen in Dublin. Während Bobbi Geschichte und Politik studiert, widmet sich Frances ganz der Literatur, wobei sie sich ebenfalls selbst als Schriftstellerin versucht. Beide treten oft zusammen bei Spoken-Word-Events und Open-Mic-Veranstaltungen auf. …

Mehr

Bobbi und Frances sind zwei blutjunge Studentinnen in Dublin. Während Bobbi Geschichte und Politik studiert, widmet sich Frances ganz der Literatur, wobei sie sich ebenfalls selbst als Schriftstellerin versucht. Beide treten oft zusammen bei Spoken-Word-Events und Open-Mic-Veranstaltungen auf. Während einer dieser Veranstaltungen lernen sie die Fotografin Melissa kennen, die die jungen Artistinnen derartig faszinierend findet, dass sie ein Portait über die beiden verfassen möchte. Spontan nimmt sie diese mit nach Hause, wo sie mit ihrem Ehemann Nick, der Schauspieler ist, wohnt. Frances fühlt sich vom ersten Augenblick an zu Nick hingezogen und es entwickelt sich mit der Zeit eine Affäre zwischen den beiden.

Frances, die als Ich-Erzählerin auftritt, unterzieht ihre beiden Liebesbeziehungen – diejenige zu Nick als auch diejenige zu Bobbi – sowie ihr eigenes Innenleben einer tiefgehenden und bewegenden Analyse. In ihren Worten und Handlungen gibt sie sich kühl, beobachtend, rational und sarkastisch, um bloß nicht zu zeigen wie verletzlich sie tatsächlich ist. Geprägt ist die Erzählhaltung von einem äußerst analytischen und selbstreflexiven Schreibstil. „Angst war nur ein chemisches Phänomen, das schlechte Gefühle hervorrief. Gefühle waren nur Gefühle, sie hatten keinen materiellen Bestand.“ Gleichzeitig ist der Schreibstil jedoch auch sehr emotional und lässt den Leser fast distanzlos am Erleben der Ich-Erzählerin teilnehmen. „Man durchlebt bestimmte Dinge, bevor man sie versteht. Man kann nicht immer die analytische Position einnehmen.“

Da von der Autorin selbstverständlich nicht nur die Protagonistin, sondern auch Bobbi, Nick und Melissa äußerst komplex angelegt worden sind, wird der Leser regelrecht in ein Geflecht an Verstrickungen mit sich schrittweise offenbarenden persönlichen Tragiken hineingezogen. Der ständige Diskurswechsel, die etappenweise erfolgenden neuen Erkenntnisse sowie die Methoden der Täuschung und Verhüllung lassen den Leser wahrlich nicht zu Atem kommen. Man wird in einen Sog wechselhafter Gefühle und unerwarteter Bekenntnisse hineingezogen, dem man sich nicht entziehen kann. Äußerst passend finde ich den aus der Times stammenden Vergleich zu Françoise Sagans „Bonjour Tristesse“, denn in beiden Werken bestimmt die alles übergreifende reflektierende Melancholie und nachdenkliche Schwermut das Timbre der Erzählung.

„Gespräche mit Freunden“ ist ein in jedweder Hinsicht modernes Literaturdebüt voller Virtuosität und Dynamik, das es unbedingt zu lesen gilt.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Geschichte ohne Fazit

Mit ihrem Debütroman «Gespräche mit Freunden» ist die Schriftstellerin Sally Rooney auf Anhieb zum Shootingstar der irischen Literatur avanciert. Sie könne nicht nachvollziehen, warum dieser ganze Hype um sie gemacht wird, hat sie erklärt. Die …

Mehr

Geschichte ohne Fazit

Mit ihrem Debütroman «Gespräche mit Freunden» ist die Schriftstellerin Sally Rooney auf Anhieb zum Shootingstar der irischen Literatur avanciert. Sie könne nicht nachvollziehen, warum dieser ganze Hype um sie gemacht wird, hat sie erklärt. Die kürzlich erschienene deutsche Erstausgabe wurde hingegen von Feuilleton und Leserschaft deutlich weniger euphorisch aufgenommen als im englischen Sprachraum. Wie der Titel schon andeutet, handelt es sich um eine weitgehend dialogisch angelegte Erzählung, es wird also viel geredet in diesem Erstling der 28jährigen Autorin, die eine typische Vertreterin der im neuen Jahrtausend sozialisierten Millenium-Generation ist.

Der Roman wird chronologisch aus der Perspektive der 21jährigen Frances erzählt, einer Dubliner Literaturstudentin, die mit ihrer Freundin Bobbi als Schülerin mal eine lesbische Beziehung hatte. Die beiden nach wie vor geradezu symbiotisch verbundenen Studentinnen treten gemeinsam bei Spoken-Word-Events auf, wobei Frances alle Texte schreibt, während Bobbi die bessere Interpretin ist. Bei einer solchen Veranstaltung lernen sie die 37jährige Journalistin Melissa kennen, welche die Beiden anschließend spontan zu einem Drink zu sich nach Hause einlädt. Dort lernen sie ihren Mann Nick kennen, einen fünf Jahre jüngeren, charismatischen Schauspieler, der mit seiner auffallenden Präsenz auf Frances unwiderstehlich wirkt, - während Bobbi sofort mit Melissa zu flirten beginnt. Die sich andeutende Menage à Quatre ist denn auch das narrative Gerüst des Romans, der zeitweilig unter Depressionen leidende Nick und die noch jungfräuliche Frances landen im Bett und haben tollen Sex. Ob mit Melissa und Bobbi Ähnliches passiert bleibt offen. Der zweite Teil des Romans beginnt mit einer Zäsur, als Bobbi schließlich von der heimlichen Affäre mit Nick erfährt, es kommt irgendwann sogar zum offenen Bruch zwischen den beiden besten Freundinnen, die sich immer mehr entfremdet haben.

Die Adoleszenz der von Selbstzweifeln geplagten, introvertierten Ich-Erzählerin Frances steht im Mittelpunkt dieses modernen Entwicklungsromans, sie ist sich ihrer Gefühle nicht sicher. Ihre Beziehung zu Nick ist für sie ein intellektuelles Machtspiel. Er führt eine offene Ehe, hat Melissa irgendwann über seine Liaison informiert, kann von Frances aber ebenso wenig lassen wie sie von ihm. Emotional kommt sie nicht klar mit einer Situation, die nirgends hinführt, für die sich nicht mal andeutungsweise eine Lösung abzeichnet. Als Intellektuelle führen die vier Protagonisten endlose Gespräche über Literatur, Politik, Klassenunterschiede, Beziehungen, Freundschaften, Gleichberechtigung, - und über Liebe und Sex natürlich. Die sich selbst als Marxistin stilisierende Sally Rooney ist eine begnadete Rhetorikerin, die als 22Jährige den Debattier-Wettbewerb der europäischen Universitäten gewonnen hat. Entsprechend strotzt ihr für eine erklärtermaßen intellektuelle Leserschaft geschriebener, zeitgenössischer Roman geradezu von kämpferisch geführten, scharfsinnigen Diskursen.

Es sind diese endlosen Diskurse, die narrativ im Vordergrund stehen, die Figuren selbst bleiben charakterlich vage, sie irritieren oft durch ihr Verhalten in diesem komplizierten Beziehungsgeflecht. Die Autorin beschreibt detailliert dieses Verhalten, überlässt es aber dem Leser, sich in das psychische Profil der Figuren hineinzudenken, was bei Frances mit ihrem fatalen Hang zu quälendem Reflektieren schwierig ist. Die als literarische Stimme des Millennials apostrophierte Sally Rooney hat einen leicht lesbaren Roman voller Klischees vom Typ Pageturner vorgelegt, bei dem man den Eindruck hat, dass sie beim Schreiben nicht genau wusste, wohin sie den Leser denn nun eigentlich führen will. Ihre Protagonistin Frances bezeichnet an einer Stelle einen ihrer Tage als zu peinlich, um erzählt zu werden, als eine «Geschichte ohne Fazit», - der ganze Roman ist genau das, er ringt seiner uralten Thematik keine neuen Aspekte ab!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Der Geist der Zeit bzw. in der Gegenwartsspeech: der Spirit der Jugend ist in jeder Generation von großem Interesse, nicht nur im "Real Life", sondern auch in der Literatur. Nicht umsonst sind in vergangenen Zeiten - ab der Mitte des vergangenen Jahrhunderts - Romane wie …

Mehr

Der Geist der Zeit bzw. in der Gegenwartsspeech: der Spirit der Jugend ist in jeder Generation von großem Interesse, nicht nur im "Real Life", sondern auch in der Literatur. Nicht umsonst sind in vergangenen Zeiten - ab der Mitte des vergangenen Jahrhunderts - Romane wie "Bonjour tristesse" oder auch "Der Fänger im Roggen entstanden, in denen nicht zuletzt die Liebe - oder ist es "nur" die Sexualität? - eine zentrale Rolle spielt.

Auch in der Gegenwart: "Gespräche mit Freunden" der irischen Autorin Sally Rooney ist so ein Roman. In dem der Zeitgeist ziemlich im Vordergrund steht. Die beiden jungen Stand-up-Künstlerinnen Bobbi und Frances lernen das Ehepaar Melissa und Nick kennen: sie: Fotografin, er: Schauspieler und etwa 10 Jahre älter als die beiden Mädels. Die irgendwann mal ein Paar waren und inzwischen "nur" noch gute Freundinnen sind.

Frances ist die Erzählerin, sie und Nick kommen sich näher, wie man das früher nannte. Also, richtig nahe. Wobei Nick immer noch verheiratet ist und das auch bleiben will. Eigentlich. Und Frances steht da drüber bzw. gibt sie sich den Anschein.

Dann schießt jemand quer bzw. mehrere und die Sachlage ändert sich. Das alles ist eindringlich geschrieben und von der erstklassigen und sehr erfahrenen Übersetzerin Zoe Beck eindringlich übersetzt. Trotzdem: mein Ding ist das nur bedingt. Ein ziemliches Hin und Her zwischen den Liebenden oder vielmehr: einander Begehrenden und auch darüber hinaus.

Mich ließ die Lektüre spüren, dass ich doch schon ein älteres Semester, bzw. über ein solches Hick Hack hinaus bin. Vielleicht hat es mich auch nie ergriffen. Ich habe es wegen der oben genannten Faktoren gerne gelesen, aber ich glaube nicht, dass etwas länger hängenbleiben wird. Wahrscheinlich, weil ich nicht so die richtige Zielgruppe bin für die hier transportierten Wertvorstellungen oder auch nur für dieses Geplänkel. Ich finde, so richtig tief geht das nicht und so extrem neu ist da auch nix dran. Nichtsdestotrotz: Nett und unterhaltsam zu lesen.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Sally Rooneys Debütroman "Gespräche mit Freunden" ist zur Zeit überall. Es ist eines der Bücher, das so oft in die Kamera gehalten wird, dessen Autorin einfach so omnipräsent in den Medien ist, dass ich mit der Lektüre eher zurückhaltend war. Andererseits …

Mehr

Sally Rooneys Debütroman "Gespräche mit Freunden" ist zur Zeit überall. Es ist eines der Bücher, das so oft in die Kamera gehalten wird, dessen Autorin einfach so omnipräsent in den Medien ist, dass ich mit der Lektüre eher zurückhaltend war. Andererseits ist Rooneys zweiter Roman auf der Longlist des Booker Prize gelangt und der Strahlkraft solcher Preise kann ich mich nur schwer entziehen.

Ein Porträt der Generation Y soll es sein, kritische Stimmen verbannen es als banal, männliche Kritiker verbannen es schon mal in die "Frauenroman"-Ecke, was bekanntlich unter ernst zu nehmenden Kritikern (meist ebenfalls männlichen Geschlechts) als Totschlagargument gilt. In Deutschland gab es in der Kritik fast nur positive Stimmen.

Und auch von mir erhält die Geschichte um die Gefühlswirren eines Studentinnen-Paars den Daumen hoch. Den großen Generationenroman sehe ich darin nicht, aber ein überzeugendes Porträt einer jungen Frau, die sich in ihrer Gegenwart verorten muss, den eigenen und anderen Gefühlen misstrauend, in steter Selbstbefragung und Selbstbewertung gefangen. Ich bin nun sehr gespannt auf den zweiten Roman der irischen Autorin, "Normal People", der in Kürze auch übersetzt werden soll.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Mit einundzwanzig liegt die große Welt noch vor einem. So auch vor Frances, Litersturstudentin und angehende Schriftstellerin aus Dublin. Gemeinsam mit ihrer Freundin Bobbi tritt sie bei Poetry Slams auf, sie werden bewundert, bejubelt. Aber das ist nur wegen Bobbi, die sofort jeden verzaubert …

Mehr

Mit einundzwanzig liegt die große Welt noch vor einem. So auch vor Frances, Litersturstudentin und angehende Schriftstellerin aus Dublin. Gemeinsam mit ihrer Freundin Bobbi tritt sie bei Poetry Slams auf, sie werden bewundert, bejubelt. Aber das ist nur wegen Bobbi, die sofort jeden verzaubert mit ihrer Schönheit und Offenheit. Neben ihr bleibt Frances blass, denkt sie. Als die Fotografin Melissa ihnen anbietet, ein Porträt über sie zu machen, öffnet sich eine neue Welt für die junge Frau aus bescheidenen Verhältnissen. Während die Uni in die Sommerpause geht, bewegen sich Bobbi und Frances sich plötzlich in der Welt der im Kunst- und Literaturbetrieb bereits Arrivierten. Scheu bewundert Frances diese Menschen, die sie um ihr Leben beneidet. Zurückhaltend und kühl erscheint sie, um ihre Unsicherheit und Selbstzweifel zu verdecken und doch interessiert man sich für sie, vor allem Nick, Melissas gutaussehender Ehemann, und völlig unvorbereitet wird Frances von ihren Gefühlen überrannt.

Die irische Autorin Sally Rooney gilt als der neue Star am Literaturhimmel, das Feuilleton bejubelt sie und ihr Debutroman war gleich für mehrere Preise nominiert. Man kann nur spekulieren, wie viel von ihrer Protagonistin Frances selbst in ihr steckt, viele Parallelen liegen auf der Hand und eines lässt sich ganz sicher sagen: sie ist eine der stärksten Stimmen ihrer Generation, und das, was sie mit ihrem Debut abliefert, schraubt die Erwartungen an die folgenden Werke hoch.

Einen Sommer und den Anfang des Herbstes begleitet die Geschichte Frances. Auch wenn die weiteren Figuren, Bobbi und vor allem auch das komplizierte Verhältnis von Melissa und Nick, durchaus auch viele interessante Aspekte liefern, so dreht sich doch allen nur um die Gedankenwelt der jungen Studentin. Viele Bücher gibt es, die die Unsicherheit einer jungen Frau, vor allem auch gegenüber älteren und selbstbewussteren Frauen, thematisieren. Rooney gelingt es aber insbesondere Frances‘ Gedankenstrudel einzufangen und dabei den Leser mitzunehmen. Man betrachtet sie nicht nur von außen, das Mädchen, das erst erwachsen werden und lernen muss, ihre Wirkung auf andere richtig einzuschätzen. Viel mehr hat man das Gefühl direkt in ihr zu stecken und die widersprüchlichen Emotionen mit ihr zu durchleben.

Es ist ein besonderer coming-of-age Roman, der insbesondere durch das Milieu ein ganz eigenes Flair entwickelt. Frances‘ Reflektiertheit steht ihr bisweilen im Weg, alles zu analysieren und zu hinterfragen, hält sie bisweilen vom Leben ab und treibt sie in einen gefährlichen Strudel. An dieser Stelle hat mich die junge Autorin ganz besonders überzeugt: ihr ist es gelungen, psychische Ausnahmezustände und auch manifeste Erkrankungen in einer ausgesprochen unaufgeregten Weise in die Handlung einzubauen, so dass diese nicht als Determinante der Figur erscheinen und diese dadurch nicht als bemitleidenswertes Opfer gezeichnet wird. Charakter und Persönlichkeit treten nicht hinter diese zurück, sondern nehmen sie als eine Facette auf.

Es genügen wenige Seiten und man wird von dem Sog, den der Roman entfaltet, mitgezogen. Ihr Stil ist ironisch bis metaphorisch und vor allem sehr reflektiert. Dazu bietet sie neben der Haupthandlung unzählige Themen und Denkanstöße, die die Breite ihres Repertoires nur noch weiter unterstreichen. Zweifelsfrei einer DER Romane 2019.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Das Buch Gespräche mit Freunden ist das erste Buch von Sally Rooney. Das Buch wartet nicht mit extremen Handlungssträngen auf, sondern ist eher eine Charakterstudie der Hauptpersonen.

Es geht in dem Buch um die Frauen Frances und Bobbi, die einmal ein Paar waren, jetzt aber nur noch …

Mehr

Das Buch Gespräche mit Freunden ist das erste Buch von Sally Rooney. Das Buch wartet nicht mit extremen Handlungssträngen auf, sondern ist eher eine Charakterstudie der Hauptpersonen.

Es geht in dem Buch um die Frauen Frances und Bobbi, die einmal ein Paar waren, jetzt aber nur noch Freundinnen sind. Durch ihr gemeinsames Hobby Poetry Slam lernen sie das etwas ältere und erfolgreiche Paar Melissa und Nick kennen. Bobbi verliebt sich sofort in Melissa, während Frances eine Affäre mit Nick anfängt. So beginnt ein interessanter Liebesreigen, mit vielen tiefgreifenden Gesprächen. das Buch ist momentan in aller Munde, und ich kann verstehen, wieso. Es ist etwas anderes und das gefällt mir sehr gut!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Der Buchtitel klingt so harmlos, dass man kaum erahnen kann, auf welch komplexe Beziehungsgeschichte man sich einlässt. Tatsächlich wird in dem Roman von Sally Rooney sehr viel gesprochen und geschrieben, doch es geht nicht nur darum, was gesagt wird, sondern welche Auswirkungen die Worte …

Mehr

Der Buchtitel klingt so harmlos, dass man kaum erahnen kann, auf welch komplexe Beziehungsgeschichte man sich einlässt. Tatsächlich wird in dem Roman von Sally Rooney sehr viel gesprochen und geschrieben, doch es geht nicht nur darum, was gesagt wird, sondern welche Auswirkungen die Worte haben, sowohl die gesprochenen als auch unausgesprochenen.

Die Sprache ist ein Metier, in dem sich die Hauptfiguren auskennen. Ich-Erzählerin Frances studiert Literatur in Dublin und führt mit ihrer besten Freundin und Ex-Liebhaberin Bobbi Spoken-Word-Gedichte auf. Auf einer Poetry Night lernen sie die Fotojournalistin Melissa, einige Tage später ihren Ehemann und Schauspieler Nick kennen und fühlen sich stark zu dem Paar hingezogen; Bobbi zu Melissa und Frances zu dem gutaussehenden Nick.

Als Frances eine Affäre mit Nick beginnt, gerät man immer stärker in den Sog der Geschichte. Wie lange wird das noch gutgehen? Nutzen sie sich gegenseitig aus oder sind wahre Gefühle im Spiel? Nach außen hin gibt sich Frances cool, unnahbar, gefällt sich in der Rolle der intellektuell Überlegenen, doch innerlich wird sie von Selbstzweifel und Emotionen förmlich zerrissen und sehnt sich in Wirklichkeit nach Aufmerksamkeit und Intimität. Sie reflektiert nicht nur ständig über sich selbst und andere, sondern studiert auch ihr Aussehen im Spiegel, auf Fotos und betrachtet sich durch die Augen der anderen.

Spannend ist, wie die unterschiedlichen Charaktere erst langsam an Schärfe gewinnen. In ihren Gesprächen, E-Mails und Briefen entlarven sie sich selbst oder gegenseitig. Auch durch ihre jeweilige Vorgeschichte, die Stück für Stück enthüllt wird, vervollständigt sich das Bild zunehmend.

Scharfsinnig, provokant und ironisch analysiert Sally Rooney Machtverhältnisse in Beziehungen, Geschlechterrollen, Klassenunterschiede und Ängste vor Kontrollverlust. Sie überrascht durch unerwartete Wendungen und ungewöhnliche Metaphern. Ich bin immer noch leicht benommen von der Geschichte und kann es kaum erwarten, ihren zweiten Roman zu lesen.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Meine Meinung:

Dieses Buch ist meine literarische Neuentdeckung des Jahres 2019, welches mich durch seinen außergewöhnlich klugen und bedachten Stil komplett überzeugen und zum Nachdenken bringen konnte.

Denn was die irische Autorin Sally Rooney mit ihrem Debüt erschaffen …

Mehr

Meine Meinung:

Dieses Buch ist meine literarische Neuentdeckung des Jahres 2019, welches mich durch seinen außergewöhnlich klugen und bedachten Stil komplett überzeugen und zum Nachdenken bringen konnte.

Denn was die irische Autorin Sally Rooney mit ihrem Debüt erschaffen hat, ist eine Charakterstudie, die ebenso sensibel, wie offen und schonungslos, die Gedanken und die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Konventionen darstellt und widerlegt. Hierbei verliert die Autorin niemals das wesentliche aus den Augen, schafft die Klarheit in der Unklarheit hin zu einem Buch über die Liebe, die Eifersucht und die darin gegebene Varianz der Charaktere.

Eine ruhige und dennoch sehr starke und soghafte Erzählstimme, die wirklich etwas zu sagen hat und mich damit nachhaltig beeindrucken und zum Nachdenken anregen konnte.

Mein Fazit:

Ein grandioses essenzielles Debüt, welches man gelesen haben sollte!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für