Sofort per Download lieferbar

Statt: 14,00 €**

**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Die Villa Rosen, ein neoklassizistisches Landhaus, wird 1909 von dem später zu Weltruhm gelangenden Architekten Max Taubert für einen Professor Adam Rosen und seine Frau Elsa entworfen. Als Frieder und Hannah Lekebusch Mitte der Neunzigerjahre das leer stehende Haus am Rande des Berliner Grunewalds entdecken, erliegen sie seinem verwunschenen Charme. In einer aufwendigen Restaurierung stellen die Lekebuschs den Originalzustand des Hauses wieder her, und schnell wird die neu erstrahlende Dahlemer Villa als 'Kleinod der Vormoderne' zum Pilgerort für Taubert-Fans, Künstler und einflussreiche ...

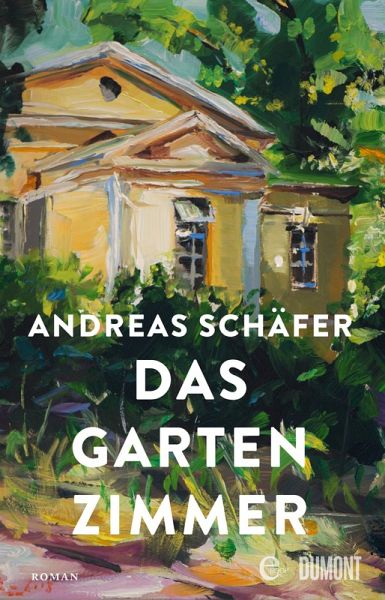

Die Villa Rosen, ein neoklassizistisches Landhaus, wird 1909 von dem später zu Weltruhm gelangenden Architekten Max Taubert für einen Professor Adam Rosen und seine Frau Elsa entworfen. Als Frieder und Hannah Lekebusch Mitte der Neunzigerjahre das leer stehende Haus am Rande des Berliner Grunewalds entdecken, erliegen sie seinem verwunschenen Charme. In einer aufwendigen Restaurierung stellen die Lekebuschs den Originalzustand des Hauses wieder her, und schnell wird die neu erstrahlende Dahlemer Villa als 'Kleinod der Vormoderne' zum Pilgerort für Taubert-Fans, Künstler und einflussreiche Journalisten. Und - wie schon in der Weimarer Republik und zur NS-Zeit - zum Spielball der Interessen. Sie wollten den alten Geist des Hauses wiedererwecken, doch mit den Auswirkungen des Ruhms und dem langen Schatten der Vergangenheit haben die Lekebuschs nicht gerechnet. Kunst, Moral, privates Glück und Politik: ¿Das Gartenzimmer¿ spannt einen Bogen von der Aufbruchsstimmung zu Beginn des 20. Jahrhunderts über die Weimarer Republik und die Herrschaft der Nationalsozialisten bis in die Gegenwart. Andreas Schäfer erzählt klug, feinfühlig und fesselnd vom Schicksal eines Hauses in Berlin-Dahlem und dem Leben derer, die sich seiner sirenenhaften Wirkung nicht entziehen können. 'Als Leser ziehe ich ein in dieses besondere Haus, das Andreas Schäfer in diesem Buch erbaut. Am Ende möchte ich es nicht verlassen.' David Wagner 'Andreas Schäfer ist der Meister des Subtilen. Er variiert, bis wir merken, dass wir uns längst mit etwas beschäftigen, das über den Raum des Romans hinausweist: mitten hinein ins Leben.' WDR 5

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, SLO, SK ausgeliefert werden.

- Geräte: eReader

- ohne Kopierschutz

- eBook Hilfe

- Größe: 1.57MB

- FamilySharing(5)

- Text-to-Speech

Andreas Schäfer, 1969 in Hamburg geboren, wuchs in Frankfurt/Main auf und lebt heute als Schriftsteller und Journalist mit seiner Familie in Berlin. Bisher veröffentlichte er die Romane >Auf dem Weg nach Messara<, wofür er u. a. den Bremer Literaturförderpreis erhielt, >Wir vier< (DuMont 2010), der für den Deutschen Buchpreis nominiert war und mit dem Anna-Seghers-Preis ausgezeichnet wurde, und zuletzt >Gesichter< (DuMont 2013). http://andreasschaefer.berlin

Produktdetails

- Verlag: DuMont Buchverlag GmbH

- Seitenzahl: 352

- Erscheinungstermin: 21. Juli 2020

- Deutsch

- ISBN-13: 9783832170264

- Artikelnr.: 59303038

»Wäre das Buch ein Bauwerk, man wollte darin wohnen.« Gerhard Matzig, SÜDDEUTSCHE ZEITUNG »Andreas Schäfer ist mit 'Das Gartenzimmer' ein sehr besonderes Buch gelungen, man bewegt sich in seinem Gedankengebäude zwischen den Zeiten und Räumen - und bliebe auch nach 350 Seiten gern noch länger.« Katharina Kluin, STERN »Dieser Roman ist wahrhaft Kunst und alles andere als künstlich! Hervorragend!« Gallus Frei-Tomic, LITERATURBLATT.CH »Die Bilder dieser Räume entstehen regelrecht im Kopf von uns Lesenden.« Thomas Böhm, RBB LITERATURAGENTEN »Wundervoll, was der Romancier Andreas Schäfer aus der leerstehenden Villa Rosen im Grunewald alles herausholt.« Lorenz Maroldt, TAGESSPIEGEL CHECKPOINT »Die Liste baulicher Mängel, wollte man sie für den

Mehr anzeigen

Roman anlegen, wäre unerheblich kurz. [...] In diesem Buch kann man seine Zeit sehr anregend und angenehm verbringen.« Cornelia Geißler, BERLINER ZEITUNG »Dieser spannende Berlinroman von Andreas Schäfer versteht es, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander zu verweben, Parallelen aufzuzeigen und mahnt, sich Geschichte zu vergegenwärtigen.« Fabian Blomeyer, DEUTSCHES ARCHITEKTENBLATT »Nicht nur für Architekturfans. Eine tolle Familiengeschichte. Große Empfehlung« Petra Hartlieb, ORF TV »[Andreas Schäfer hat eine Sprache] hat einen Rhythmus, der auch den Leser entschleunigt. Alles rutscht in weite Ferne, nur noch das Leben in der Villa zählt.« Katrin Bettina Müller, TAZ »In einer geschmeidig-feinfühligen Sprache erzählt Schäfer in 'Das Gartenzimmer' vom Zerfall einer Familie und der gespenstischen Präsenz der Vergangenheit.« Oliver Pfohlmann, TAGESSPIEGEL »Wer Andreas Schäfers faszinierenden und klugen Roman kennt [...], der weiß, welche Rolle deutsche Geschichte und speziell Architekturgeschichte darin einnimmt. In 'Das Gartenzimmer' [...] wird eine Villa in Dahlem zur Protagonistin. Sie lässt uns gewissermaßen durch ihre Fenster auf das 20. Jahrhundert in Berlin blicken.« Sonja Longolius, BERLINER ZEITUNG »Die Beschreibungen sind so verführerisch, dass man gerne mal in dieses Haus hineingehen und da niederlassen möchte.« Andrea Gerk, DEUTSCHLANDFUNK KULTUR LESART »Ein ebenso spannender wie filigraner Roman über eine Berliner Villa und ihre Bewohner im Lauf der Jahrzehnte.« Lina Brünig, WDR5 BÜCHER »Der sprachmächtige erzählte, aber auch anregend und unterhaltsam zu lesende Familien- und Gesellschaftsroman fängt nicht nur die Magie und die Geschichte dieses ungewöhnlichen Landhauses ein, er spiegelt zugleich auch in den wechselvollen Schicksalen der Villen-Bewohner die Verwerfungen der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts wider.« Ronald Schneider, RHEINISCHE POST »Man kann 'Das Gartenzimmer' als modernen Psychohorror-Roman lesen. Auch als historischen Roman. Oder als Gesellschaftsroman mit anderen Mitteln.« Reinhard Kalb, NÜRNBERGER ZEITUNG »'Die Zeit berühren'. Genau das schafft Andreas Schäfer mit seinem Roman, so flirrend und gleich handfest wirkt sein Gebäude aus Worten.« Cornelia Geißler, FRANKFURTER RUNDSCHAU »Ein Haus, das so gut und mit so vielen Bezügen zur Architekturgeschichte erfunden ist, das ich erst gar nicht glauben konnte, dass es nur aus Papierseiten und Fantasie und nicht aus Steinen und Mörtel besteht.« Franziska Walser, RBB KULTUR »Ein genial konstruierter Roman, der von einem Krimi an Spannung kaum zu überbieten ist.« Giovanna Riolo, FREIBURGER NACHRICHTEN »Schade, dass Andreas Schäfer die Villa Rosen nur erfunden hat. Man würde diesen faszinierenden Ort, der die Widersprüchlichkeit der letzten Jahrhunderte vereint, gerne einmal sehen.« Nadja Lissok, KÖLNER STADT-ANZEIGER »Andreas Schäfer lädt ein in ein ganz besonderes Gartenzimmer. [...] Dass das Haus, seine Hüter und sein Erbauer frei erfunden sind, muss man sich dabei immer wieder vergegenwärtigen, weil Schäfer seine Geschichte, die sich fast über ein Jahrhundert spannt, geschickt entlang der realen Historie gebaut hat.« Iris Hetscher, WESER KURIER »'Das Gartenzimmer' ist eine der Roman-Entdeckungen dieses Büchersommers.« Sigrid Löffler, RADIO BREMEN »[Eine] atmosphärisch herausragende Schilderung Berlins« Jörg Raach, KUNSTUNDMEDIEN.DE »Andreas Schäfer gelingt durch die liebevolle und persönliche Charakterisierung der Bewohner*innen, aber auch durch eindringliche Schilderung der Lebensumstände [...] ein eindringliches Porträt des Hauses und der Menschen, die es bewohn(t)en. Eine schöne und spannende Urlaubslektüre« Jan Sievers, WETTBEWERBE AKTUELL

Schließen

Das Buch „Das Gartenzimmer“ ist eher ein Roman über die „Villa Rosen“ und die Menschen, die in dieser Villa gelebt haben.

Der junge Architekt Max Taubert erhält von den Rosens den Auftrag, ein Haus zu entwerfen, das auf einem schwierigen Gelände entstehen …

Mehr

Das Buch „Das Gartenzimmer“ ist eher ein Roman über die „Villa Rosen“ und die Menschen, die in dieser Villa gelebt haben.

Der junge Architekt Max Taubert erhält von den Rosens den Auftrag, ein Haus zu entwerfen, das auf einem schwierigen Gelände entstehen soll. Hier wollen Adam und Elsa Rosen zur Ruhe kommen, denn das Schicksal hat ihnen einiges abverlangt. Doch allzu viele Jahre hat Adam Rosen nicht in diesem Haus. Nach seinem Tod lebt Elsa alleine dort. Aber auch Taubert hat es schwer. Nach dem Ersten Weltkrieg fasst er nicht mehr so richtig Fuß und auch in der Familie kommt er nicht mehr an. Es kommt zur Trennung. Später verlässt Taubert dann Deutschland.

Nachdem das Haus lange leer gestanden hat, entdeckt es in den 90er Jahren das Ehepaar Frieder und Hannah Lekebusch. Sie richten es mit viel Einsatz wieder her. Hannah verfällt dem Haus uns seiner Geschichte vollkommen. Darüber vergisst sie alles andere, auch Mann und Sohn. Luis, der Sohn von Frieder und Hannah, zieht sich immer mehr zurück, er fühlt sich nicht wohl in diesem Haus.

Dieses Haus hat viel erlebt, auch sehr Unschönes. Seine Besitzer haben so viele Erwartungen gehabt, als sie in die Villa Rosen eingezogen sind. Doch letztendlich ist es nur ein Haus und nur sie selbst können ihr Leben gestalten. Doch das Haus nimmt seine Bewohner gefangen und die Schatten der Vergangenheit lassen sich nicht verleugnen.

Der Schreibstil des Autors lässt sich angenehm lesen. Aber die Geschichte war für mich sehr beklemmend, aber losgelassen hat sie mich auch nicht, denn es ist im Laufe der langen Jahre so vieles geschehen, das einen nicht kalt lässt. Von den Personen kam mir allerdings niemand richtig nahe.

Dieses Haus hat mich angezogen. Auch wenn es sicherlich schöne Momente in diesem Haus gegeben hat, für hatte es für mich nur eine bedrückende Atmosphäre.

Eine vielschichtige und tragische Geschichte.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Eine bemerkenswerte Geschichte. Talentiert und gekonnt erzählt. Das Kopfkino startete mit der ersten Seite und ist noch nicht ganz zu Ende, obwohl die letzte Seite vor gut zehn Tagen umgeblättert worden ist.

„Das Gartenzimmer“ ist nicht nur Geschichte eines besonderen Hauses …

Mehr

Eine bemerkenswerte Geschichte. Talentiert und gekonnt erzählt. Das Kopfkino startete mit der ersten Seite und ist noch nicht ganz zu Ende, obwohl die letzte Seite vor gut zehn Tagen umgeblättert worden ist.

„Das Gartenzimmer“ ist nicht nur Geschichte eines besonderen Hauses und seiner Bewohner, die im Jahr 1908 anfängt und in 2013 endet, und somit die zwei Weltkriege umfasst. Gerade der zweite Weltkrieg spielt hier eine Rolle. Die Auseinandersetzung mit der Nazi-Zeit und ihrer Auswirkung ist eine überzeugende wie beeindruckende Darstellung des Prinzips „Der Fluch der bösen Tat“, bildhaft und zum Greifen nah dargeboten.

Vor dem inneren Auge läuft ein Film ab, wie diese die Schicksale der Bewohner über die Generationen hinweg beeinflusst, wie sie in ihre Lebensentscheidungen mit hineinfließt und so manches junges Leben komplett wegfegt.

Die überlebensgroßen Figuren, wie die Archetypen der Menschen der jeweiligen Zeit, ob in 1914, 1943, 2001 oder 2011, so heißen auch die Kapitel, werden mir noch lange in Erinnerung bleiben.

Fazit: Ein beeindruckender, sehr lesenswerter Roman. Vor dem eigentlichen Text steht: „Die Arbeit am vorliegenden Buch wurde gefördert durch den Berliner Senat (Arbeitsstipendium) und das auswärtige Amt (Stipendium Villa Aurora).“ Jeden Cent wert, würde ich sagen.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Architekturbetrachtungen

Lange Zeit hielt ich den Roman für eine fiktive Erzählung. Dann las ich die Kritik der SZ und mir gefällt die Geschichte von der Villa Max Teubner als Mies van der Rohe und deren Bewohner als Ehepaar Rosen noch besser. Ja, ich hätte Lust, mir das Haus …

Mehr

Architekturbetrachtungen

Lange Zeit hielt ich den Roman für eine fiktive Erzählung. Dann las ich die Kritik der SZ und mir gefällt die Geschichte von der Villa Max Teubner als Mies van der Rohe und deren Bewohner als Ehepaar Rosen noch besser. Ja, ich hätte Lust, mir das Haus in Potsdam anzschauen, was im Roman nach Berlin-Dahlem verlegt wurde.

Allerdings muss ich doch Wasser in den Wein schütten. Die Geschichte der Gegenwart, die zwischen 2001 und 2005 pendelt, hat mich weit weniger interessiert. Zweifellos kann ich mir vorstellen, dass die Schatten der Nazi-Vergangenheit sich auf die Bewohner auswirken, doch interessiert mich nicht wirklich, ob das Haus zum Museum wird oder ob es unbewohnt bleibt. Viel Glück hat es den Romanfiguren jedenfalls nicht gebracht.

Ich schwanke zwischen 3 und 4 Sternen, entscheide in dubio pro reo und hoffe auf die Leserin, die einen Stern weniger vergibt.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Ein besonderer Roman, der mich in den Bann gezogen hat

Andreas Schäfer hat ein besonderes Buch verfasst, wobei mich das Cover auf den ersten Blick neugierig gemacht hat, weil es sehr ausdrucksstark und farbenfroh zum Träumen einlädt.

Gerade zu Beginn des Lesens fand ich den …

Mehr

Ein besonderer Roman, der mich in den Bann gezogen hat

Andreas Schäfer hat ein besonderes Buch verfasst, wobei mich das Cover auf den ersten Blick neugierig gemacht hat, weil es sehr ausdrucksstark und farbenfroh zum Träumen einlädt.

Gerade zu Beginn des Lesens fand ich den Schreibstil etwas gewöhnungsbedürftig und auch nicht ganz flüssig, weshalb mir der Einstieg ins Buch etwas schwer gefallen ist.

Dennoch konnte mich das Buch nach und nach in den Bann ziehen und dadurch hat mir das Buch immer besser gefallen.

Ich konnte mir auch immer besser das Gartenzimmer und die Handlungen vorstellen, wodurch das Buch sehr lebendig geworden ist. Die unterschiedlichen Charaktere sind sehr gut gewählt, weil sie die Vielfalt der Menschen widerspiegeln.

Auch hätte die Geschichte eine wahre Begebenheit sein können, weil der Autor diese so lebendig gestaltet, dass sie authentisch wird. Daher fand ich es am Ende schade, dass das Buch schon zu Ende war, da ich mich sehr gerne noch weiteren Seiten hingegeben hätte.

Auch hat das Buch zum Nachdenken angeregt, weil es so viel Wahres enthält, was mich dazu gebracht hat, es auf mein Leben zu übertragen.

Insgesamt ein gutes Buch, welches 4 von 5 Sternen erhält.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Adam Rosen und seine Frau Elsa lassen sich 1909 von dem jungen, später sehr erfolgreichen und berühmten Architekten Max Taubert ein Haus entwerfen und bauen. Die schöne Dahlemer Villa wird schnell zu einen bekannten Treffpunkt der kulturell gebildeten Oberschicht. Jahrzehnte …

Mehr

Adam Rosen und seine Frau Elsa lassen sich 1909 von dem jungen, später sehr erfolgreichen und berühmten Architekten Max Taubert ein Haus entwerfen und bauen. Die schöne Dahlemer Villa wird schnell zu einen bekannten Treffpunkt der kulturell gebildeten Oberschicht. Jahrzehnte später, Mitte der 90er, erwirbt das Ehepaar Lekebusch das mittlerweile seit langem leerstehende Gebäude und lässt es aufwändig restaurieren. Besonders Hannah Lekebusch ist derart fasziniert von der Vergangenheit des Hauses, dass sie einen Pilgerort für Taubert-Fans erschafft – sehr zum Leidwesen ihres Mannes und Sohnes.

Andreas Schäfer erzählt abwechselnd vom Leben der BewohnerInnen und den Gästen des Hauses, mit dem jede und jeder Einzelne auf ganz eigene Art und Weise verbunden ist. Während das Ehepaar Rosen die Villa vorbehaltlos liebt, trifft es bei Lekebuschs nur bei Hannah auf bedingungslose Hingabe. Alles ordnet sie dem Ziel der originalgetreuen Wiederherstellung unter, während ihrem Sohn Luis die Villa Rosen eher Unbehagen vermittelt und Ehemann Frieder die Beinahe-Obsession seiner Gattin gehörig auf die Nerven geht. Die Kapitel wechseln zwischen den Zeiten zu Beginn und Ende des 20. Jahrhunderts, was jedoch nicht zu Verwirrung führt, da die vergangenen Ereignisse immer wieder in Verbindung mit dem gegenwärtigen Geschehen stehen und damit Erklärungen liefern. So begleitet man nicht nur die Figuren durch die Geschichte, sondern auch das Haus, das durch die detaillierte Beschreibung des Autors fast schon eine eigenständige Persönlichkeit entwickelt.

Doch diese Liebe zum Detail könnte für manch architektonisch und an Design nicht so Interessierte ein Manko darstellen, vielleicht weil manche Ausführungen schon fast an ein Sachbuch erinnern.

"Die quadratischen Fassaden mit den Fensterflächen wiesen weder Sockel noch Dachgesimse auf, nicht mal Fensterkreuze. Der einzige Schmuck, …, bestand aus vier Backsteinstufen hinauf zur Eingangstür, breit und weit vorkragend." (S. 125/126)

Dennoch lohnt sich die Lektüre, denn Andreas Schäfers Sprache ist so ausdrucksvoll und bilderreich, dass man die Personen tatsächlich zu kennen glaubt und sich nichts lieber wünschen würde, als selbst dieses Haus zu besuchen – mir ging es zumindest so

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

!ein Lesehighlight 2020!

Klappentext:

„Die Villa Rosen, ein neoklassizistisches Landhaus, wird 1909 von dem später zu Weltruhm gelangenden Architekten Max Taubert für einen Professor Adam Rosen und seine Frau Elsa entworfen. Als Frieder und Hannah Lekebusch Mitte der …

Mehr

!ein Lesehighlight 2020!

Klappentext:

„Die Villa Rosen, ein neoklassizistisches Landhaus, wird 1909 von dem später zu Weltruhm gelangenden Architekten Max Taubert für einen Professor Adam Rosen und seine Frau Elsa entworfen. Als Frieder und Hannah Lekebusch Mitte der Neunzigerjahre das leer stehende Haus am Rande des Berliner Grunewalds entdecken, erliegen sie seinem verwunschenen Charme. In einer aufwendigen Restaurierung stellen die Lekebuschs den Originalzustand des Hauses wieder her, und schnell wird die neu erstrahlende Dahlemer Villa als »Kleinod der Vormoderne« zum Pilgerort für Taubert-Fans, Künstler und einflussreiche Journalisten. Und – wie schon in der Weimarer Republik und zur NS-Zeit – zum Spielball der Interessen. Sie wollten den alten Geist des Hauses wiedererwecken, doch mit den Auswirkungen des Ruhms und dem langen Schatten der Vergangenheit haben die Lekebuschs nicht gerechnet.“

Kunst, Moral, privates Glück und Politik: ›Das Gartenzimmer‹ spannt einen Bogen von der Aufbruchsstimmung zu Beginn des 20. Jahrhunderts über die Weimarer Republik und die Herrschaft der Nationalsozialisten bis in die Gegenwart. Andreas Schäfer erzählt klug, feinfühlig und fesselnd vom Schicksal eines Hauses in Berlin-Dahlem und dem Leben derer, die sich seiner sirenenhaften Wirkung nicht entziehen können.

Andreas Schäfer hat hier wahrlich einen Pageturner geschrieben, anders kann ich das nicht ausdrücken. Er hat einen sehr feinen und gewaltigen Sprachstil und entführt uns regelrecht in eine andere Welt, eine andere Zeit. Wer selbst ein altes Haus sein Eigen nennen darf, weiß nur zu gut, welche Gedanken einen einnehmen, wenn man sich mal ganz still hinsetzt und Revue passieren lässt. Man überlegt, sinniert und träumt, überlegt wie der alte Charme wohl mit der eigenen Gestaltung „klar kommt“. Wer hat darin gewohnt? Welche Geschichten könnte dieses Haus erzählen? Schäfer gibt hier dieser wunderschönen Villa ein Gesicht und vor allem eine Stimme - einmal durch ihre Bewohner und zum Schluss, darf selbst das Haus seine Seele öffnen. Wir erfahren so viele interessante Parts, dass es sich teilweise spannender liest als so mancher Krimi oder Thriller. Hier wird Geschichte nochmal ganz anders lebendig und das hat mich wirklich stark beeindruckt. Zu sehen, welchen Sog dieses Haus nicht nur auf deren Besitzer sondern selbst auf den Leser ausübt, ist unglaublich.

Ich will hier gar nicht zu viel verraten, aber eines steht fest: lesen Sie dieses Buch! Es ist ein echtes Sahnestück!

5 von 5 Sterne hierfür!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Im Sog der Villa

Andreas Schäfer spannt in „Das Gartenzimmer“ einen zeitlich weiten und fiktiven Bogen um die 1909 von Max Taubert entworfene „Villa Rosen“. Architektonisch ein kleines neoklassizistisches Meisterwerk in Berlin-Dahlem, bewohnten es zuerst der Professor …

Mehr

Im Sog der Villa

Andreas Schäfer spannt in „Das Gartenzimmer“ einen zeitlich weiten und fiktiven Bogen um die 1909 von Max Taubert entworfene „Villa Rosen“. Architektonisch ein kleines neoklassizistisches Meisterwerk in Berlin-Dahlem, bewohnten es zuerst der Professor Adam und seine Frau Elsa Rosen. Viel später ziehen Frieder und Hannah Lekebusch mit ihrem Sohn Luis in das denkmalgeschützte und renovierungsbedürftige Kleinod ein. Kostenaufwändig in den Originalzustand versetzt, lernt der Leser die Familie Anfang der 2000er-Jahre in der Villa kennen. Das Haus scheint einen sirenenhaften Sog zu besitzen, denn schon zu Zeiten der Rosens gingen hohe Persönlichkeiten ein und aus, was die spätere Gästeliste beweist.

Doch neben den detailreichen und sehr bildhaften architektonischen und landschaftlichen Beschreibungen legt Schäfer den Augenmerk auf die Schicksale der Bewohner dieser divenhaften Villa. Adam und Elsa haben ihren jugendlichen Sohn bei einem Schwimmunfall verloren – Elsa ist seitdem traumatisiert von uniformten Männern, haben damals Polizisten ihren toten Sohn auch noch malträtiert. Frieder und Hannah kämpfen mit Eheproblemen – während sie perfektionistisch das Haus vermarktet, Ausstellungen darin organisiert und Hausführungen durchführt, malt er lieber Bäume und wird später eine andere, jüngere Frau heiraten und das Haus bewohnen. Sohn Luis ist die Villa suspekt, er hat Ängste und spürt unterschwellig Böses in den Räumen. Er wird mit der hübschen Tochter der Haushälterin eine Beziehung eingehen und außerhalb der Villa sein Leben als Antiquitätenverkäufer meistern. Bis ihn die Trennung von Ana mit seinen Urängsten konfrontiert. Und er scheint unterschwellig die feinste Ader zu besitzen, denn im Gartenzimmer der Villa wurden im Zweiten Weltkrieg Räume beschlagnahmt und von Nationalsozialisten zu abscheulichen „Rassebestimmungen“ und Menschenexperimenten an Kindern zweckentfremdet.

Nach und nach legt Andreas Schäfer in Zeitsprüngen die Geschehnisse in der Villa dar –Tragödien, aber auch subtile, zwischenmenschliche Schwingungen, Liebschaften, Sehnsüchte und Verhaltensweisen in unterschiedlichen, geschichtlichen Zeiten. Elsa Rosen hatte im Krieg unter Bombenbeschuss und Hausbesetzung ganz andere Probleme als die Familie Lekebusch und trotzdem verbindet sie die Zeit in dem Haus und später aufgefundene Briefe. Der Architekt Max Taubert sollte später noch zu Ruhm gelangen, nach seiner Planung der Villa ereilen aber auch ihn berufliche und private Probleme.

Auflösen werden sich diese Probleme und Tragödien am Ende des Buches nicht – doch der Leser war Teil einer Bewohnerschaft zu unterschiedlichen Zeiten, die sich dem „Fluch und dem Segen“ dieser traumhaften, fast schwebenden Villa nicht entziehen konnten und ihren Anteil zu lernen hatten. Das alles schafft Schäfer mit viel feinfühligem Gespür für Atmosphäre und Ausschweifendes für Nebengeschichten. Hier hat mir am besten gegen Ende des Romans die Geschichte von Luis und Ana gefallen – zart und poetisch beschreibt Schäfer das Scheitern der Beziehung, aber auch das Wiederannähern von Vater und Sohn.

Ein sehr schön und flüssig geschriebener Roman und fast schon voyeuristischer Einblick hinter die Mauern einer Diva, in das Leben anderer und in gut recherchierte Zeitgeschichte, Politik und Kultur. Am liebsten würde ich weiterlesen und weiterhin zuschauen.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

"Das Gartenzimmer" erscheint so harmlos, so bunt und blühend. Mein erster Eindruck. Dass ich damit so komplett falsch liege, hätte ich nicht erwartet.

Das von Max Taubert 1909 für die Eheleute Rosen entworfene Landhaus übt auf jeden Menschen, der darin wohnt oder …

Mehr

"Das Gartenzimmer" erscheint so harmlos, so bunt und blühend. Mein erster Eindruck. Dass ich damit so komplett falsch liege, hätte ich nicht erwartet.

Das von Max Taubert 1909 für die Eheleute Rosen entworfene Landhaus übt auf jeden Menschen, der darin wohnt oder sich näher damit beschäftigt eine ganz besondere Macht aus. Max Taubert verliert sich in der Architektur und verliert dabei Frau und Kinder, Frau Rosen betet das Haus an wie einen Heiligenschrein und Frau Lebekusch ereilt rund 90 Jahre später ein ähnliches Schicksal wie Frau Rosen. Beide Frauen sind auf ihre Art und Weise vernarrt in das Haus. Die Männer bzw. Kinder und Mitmenschen sind die Leidtragenden und ertragen dies fast ohne Widerstand. Beide Frauen richten Veranstaltungen aus, stellen das Landhaus der Öffentlichkeit vor. Präsentieren es in all seinem Glanz. Dass sich hinter all dem Glanz auch viel Dunkles, viel Böses verbergen kann, ist weder den Rosens noch den Lebekuschs bewusst. Es geht nicht nur um diese Familiengeschichten und nicht nur um Architektur, sondern auch um Macht und Politik und Wahn. Ein Haus im Wandel der Zeit. Ein Haus, das beständig aufwühlt. Ein Haus, welches vereint und entzweit. Ein Reissen, ein Hin und Her. Wie Perfektionismus in fast jeder Nische Menschenleben systematisch zerstören kann. Am Ende war ich geschockt und hatte Gänsehaut. Ein stummer Schrei machte sich in mir breit. Figuren entwickelten sich anders als erwartet, nahmen völlig andere Positionen und Rollen ein. Anfangs stabile Persönlichkeiten zeigten ihre labile und zerbrechliche Seite. Ein überraschend gutes Buch, dramatisch, emotional, theatralisch, böse und spannend. Der Autor hat eine herausragende Geschichte geschrieben. Die Sprache entführt sofort in die Szene als Max ein kleiner Junge war. Sprachgewaltig und lebhaft. Auch wenn ich mir weniger von Luis und Ana gewünscht hätte und dafür mehr Lebensgeschichte von Max und allgemein mehr Historisches, kann ich nur meine vollste Leseempfehlung aussprechen.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Das Gartenzimmer“ im gleichnamigen Roman von Andreas Schäfer liegt in der fiktiven Villa Rosen am Rande des Grunewalds. Es ist das erste Gebäude, das die in der Erzählung fiktive Figur des noch jungen, ländlich aufgewachsenen und später weltbekannten Architekten Max …

Mehr

Das Gartenzimmer“ im gleichnamigen Roman von Andreas Schäfer liegt in der fiktiven Villa Rosen am Rande des Grunewalds. Es ist das erste Gebäude, das die in der Erzählung fiktive Figur des noch jungen, ländlich aufgewachsenen und später weltbekannten Architekten Max Taubert im Jahr 1909 entworfen hat. Das Ehepaar Rosen wünscht sich ein Landhaus zur dauerhaften Bewohnung, doch der Idee von Max folgend entsteht ein gegen den Trend der Zeit schnörkelloses Gebäude, das von der Hangseite aus gesehen an die Form eines Schiffs erinnert.

Max hat bereits als Junge in der Werkstatt des Vaters an Klötzen geschreinert, die er gerne vor seinem Auge in die Umgebung eingegliedert hat. Fast hundert Jahre nach seinen Bemühungen steht Luis Lekebusch, der Sohn der aktuellen Besitzer, als stiller unbemerkter Zuhörer vor dem Haus und lauscht auf die eindeutigen Geräusche seines Vaters mit einem anwesenden weiblichen Gast im Zimmer über ihm. Für die Familie Lekebusch wird der Tag von besonderer Bedeutung sein, weil er vieles im Leben der Familienmitglieder verändert. Doch im Innern des Hauses haben sich im Laufe der Zeit seit seiner Erbauung viele bemerkenswerte Geschehnisse mit weitreichenden Folgen ereignet. Und auch wenn es über einige Jahre leer gestanden hat und erst durch die Lekebuschs wiederentdeckt wurde, streckt sich mit unheimlicher Macht seine frühere Bedeutung bis in die Gegenwart. Das Gartenzimmer wird dabei zwischenzeitlich sogar zum Politikum.

Der Aufbau des Romans lässt sich ein wenig mit dem des Hauses vergleichen: Andreas Schäfer schreibt ruhig und klar auf zwei Zeitebenen, die er gegeneinander versetzt wie die beiden Ebenen des Gebäudes. Wie an Bord eines Schiffes lauern auf die Hauptfiguren so manche Gefahren. Seine Charaktere beschreibt der Autor detailliert, mit unterschiedlichen Ansichten über das Haus, die manchmal konträr zueinanderstehen und zu Konflikten führen. Durch die Nebenfiguren bindet der Autor die zur jeweiligen Zeit passenden aktuellen Themen mit ein und zeigt dadurch einen Wandel in Kunst, Politik und Konventionen. Er hat von Anfang verstanden, mich mit der Begeisterung des Architekten für sein Werk und der Bewunderung des Ehepaars Rosen für ihr Heim zu umgarnen, mich weiter mit der Zweckentfremdung des Gartenzimmers im Zweiten Weltkrieg zu verstören und mich schließlich mit der Renovierung durch das Ehepaar Lekebusch zu versöhnen.

Der Roman „Das Gartenzimmer“ von Andreas Schäfer ist thematisch ungewöhnlich und bietet bewegende und berührende Unterhaltung. Die geschilderten Ereignisse im und um das Haus und seiner Nutzer bleiben in Erinnerung. Gerne vergebe ich hierzu eine uneingeschränkte Leseempfehlung.

Weniger

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

„Solche Häuser sind ein Fluch. Man wird ihnen nie gerecht. Sie sind immer stärker als ihre Bewohner.“ (Zitat Pos. 2817)

Inhalt

Max Taubert ist ein junger, noch unbekannter Architekt, als er 1908 von Professor Adam Rosen beauftragt wird, ein Landhaus in Berlin Dahlem …

Mehr

„Solche Häuser sind ein Fluch. Man wird ihnen nie gerecht. Sie sind immer stärker als ihre Bewohner.“ (Zitat Pos. 2817)

Inhalt

Max Taubert ist ein junger, noch unbekannter Architekt, als er 1908 von Professor Adam Rosen beauftragt wird, ein Landhaus in Berlin Dahlem für ihn und seine Frau Elsa zu bauen. Der Bauherr wünscht klare, schnörkellose Formen, auf keinen Fall die Jugendstil-Details und Türmchen der umliegenden Villen. Schon beim ersten Besuch des Grundstücks sieht Taubert das fertige Haus vor sich, das die Kriege überdauert und dann, leerstehend, unter Denkmalschutz, langsam verfällt. 1995 entdeckt Frieder Lekebusch das Haus durch Zufall, erwirbt und restauriert es. Wird es seiner Frau Hannah gelingen, die Villa Rosen wieder zu einem gesellschaftlichen Zentrum für Gäste aus Kunst und Kultur zu machen?

Thema und Genre

Im Mittelpunkt dieses Romans steht ein Haus, die berühmte Villa Rosen am Rande des Grunewalds, und das Leben und Schicksal seiner Bewohner. Es ist ein besonders Haus, das begeistert, aber auch fordernd und beklemmend ist, und in seinen Räumen die Spuren der Vergangenheit zu bewahren scheint.

Charaktere

Für Elsa sollte das neue Landhaus ein Rückzugsort sein, nur unwillig repräsentiert sie bei Einladungen an der Seite ihres Mannes und erkennt auch bald die drohende politische Veränderung. Die Familien Rosen und Lekebusch sind nicht verwandt und kennen einander nicht. Nur ein altes Gästebuch verbindet die Vergangenheit mit der Gegenwart und regt Hannah an, die Villa wieder für Gäste und Interessierte zu öffnen. Sie bemerkt nicht, wie das Haus immer mehr zum Mittelpunkt ihres Lebens wird. Ihr Sohn Luis lehnt das Haus ab, als er durch Zufall Details aus der Vergangenheit erfährt.

Handlung und Schreibstil

Es sind Episoden und Ereignisse, die der Autor abwechselnd in zwei Handlungssträngen erzählt, die in sich nicht immer chronologisch verlaufen. Im Mittelpunkt steht jeweils eine der Personen der jeweiligen Besitzerfamilie und immer spielt die Villa Rosen eine wichtige Rolle, meistens auch als Handlungsort. Es sind mehr als einhundert Jahre deutsche Geschichte, die das Leben der Menschen bestimmen und prägen, die in diesem Haus wohnen. Die Sprache ist leise und eindringlich, der Autor beleuchtet manche Szenen aus unterschiedlichen Sichtweisen, indem er sie später nochmals aufgreift, ergänzt und so die Zusammenhänge klar erkennen lässt.

Fazit

Dieser Roman erzählt von einer Berliner Villa, die mehr als einhundert Jahre lang das Leben seiner Bewohner geprägt hat, zwei unterschiedliche Familien, die einander nie kennengelernt haben. Ein interessanter, beeindruckender Streifzug durch die weitläufige Halle und lichtdurchflutete Zimmer, mit Einblicken nicht nur in einzelne Entscheidungen und Schicksale, sondern auch in wichtige Kapitel deutscher Zeitgeschichte.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für