Versandkostenfrei!

Versandfertig in 6-10 Tagen

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

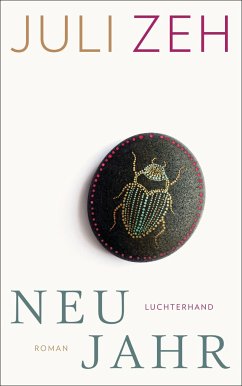

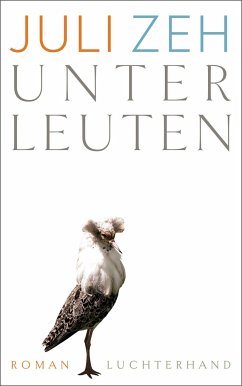

»Ein großer Gesellschaftsroman. Passt perfekt in unsere Zeit.« Christhard Läpple, ZDF Heute JournalZwanzig Jahre sind vergangen: Als sich Stefan und Theresa zufällig in Hamburg über den Weg laufen, endet ihr erstes Wiedersehen in einem Desaster. Zu Studienzeiten waren sie wie eine Familie füreinander, heute sind kaum noch Gemeinsamkeiten übrig.Stefan hat Karriere bei Deutschlands größter Wochenzeitung DER BOTE gemacht, Theresa den Bauernhof ihres Vaters in Brandenburg übernommen. Aus den unterschiedlichen Lebensentwürfen sind gegensätzliche Haltungen geworden. Stefan versucht bei ...

»Ein großer Gesellschaftsroman. Passt perfekt in unsere Zeit.« Christhard Läpple, ZDF Heute Journal

Zwanzig Jahre sind vergangen: Als sich Stefan und Theresa zufällig in Hamburg über den Weg laufen, endet ihr erstes Wiedersehen in einem Desaster. Zu Studienzeiten waren sie wie eine Familie füreinander, heute sind kaum noch Gemeinsamkeiten übrig.

Stefan hat Karriere bei Deutschlands größter Wochenzeitung DER BOTE gemacht, Theresa den Bauernhof ihres Vaters in Brandenburg übernommen. Aus den unterschiedlichen Lebensentwürfen sind gegensätzliche Haltungen geworden. Stefan versucht bei seiner Zeitung, durch engagierte journalistische Projekte den Klimawandel zu bekämpfen. Theresa steht mit ihrem Bio-Milchhof vor Herausforderungen, die sie an den Rand ihrer Kraft bringen.

Die beiden beschließen, noch einmal von vorne anzufangen, sich per E-Mail und WhatsApp gegenseitig aus ihren Welten zu erzählen. Doch während sie einander näherkommen, geraten sie immer wieder in einen hitzigen Schlagabtausch um polarisierende Fragen wie Klimapolitik, Gendersprache und Rassismusvorwürfe. Ist heute wirklich jeder und jede gezwungen, eine Seite zu wählen? Oder gibt es noch Gemeinsamkeiten zwischen den Welten? Und können Freundschaft und Liebe die Kluft überbrücken?

Zwanzig Jahre sind vergangen: Als sich Stefan und Theresa zufällig in Hamburg über den Weg laufen, endet ihr erstes Wiedersehen in einem Desaster. Zu Studienzeiten waren sie wie eine Familie füreinander, heute sind kaum noch Gemeinsamkeiten übrig.

Stefan hat Karriere bei Deutschlands größter Wochenzeitung DER BOTE gemacht, Theresa den Bauernhof ihres Vaters in Brandenburg übernommen. Aus den unterschiedlichen Lebensentwürfen sind gegensätzliche Haltungen geworden. Stefan versucht bei seiner Zeitung, durch engagierte journalistische Projekte den Klimawandel zu bekämpfen. Theresa steht mit ihrem Bio-Milchhof vor Herausforderungen, die sie an den Rand ihrer Kraft bringen.

Die beiden beschließen, noch einmal von vorne anzufangen, sich per E-Mail und WhatsApp gegenseitig aus ihren Welten zu erzählen. Doch während sie einander näherkommen, geraten sie immer wieder in einen hitzigen Schlagabtausch um polarisierende Fragen wie Klimapolitik, Gendersprache und Rassismusvorwürfe. Ist heute wirklich jeder und jede gezwungen, eine Seite zu wählen? Oder gibt es noch Gemeinsamkeiten zwischen den Welten? Und können Freundschaft und Liebe die Kluft überbrücken?

Juli Zeh, 1974 in Bonn geboren, Jurastudium in Passau und Leipzig, Promotion im Europa- und Völkerrecht. Längere Aufenthalte in New York und Krakau. Schon ihr Debütroman 'Adler und Engel' (2001) wurde zu einem Welterfolg, inzwischen sind ihre Romane in 35 Sprachen übersetzt. Juli Zeh wurde für ihr Werk vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Thomas-Mann-Preis (2013) und dem Heinrich-Böll-Preis (2019). Im Jahr 2018 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz und wurde zur Richterin am Verfassungsgericht des Landes Brandenburg gewählt. Ihr Roman 'Über Menschen' war das meistverkaufte belletristische Hardcover des Jahres 2021. Zuletzt erschien bei Luchterhand der zusammen mit Simon Urban verfasste Bestseller 'Zwischen Welten'.

Produktdetails

- Verlag: Luchterhand Literaturverlag

- Seitenzahl: 443

- Erscheinungstermin: 25. Januar 2023

- Deutsch

- Abmessung: 218mm x 145mm x 42mm

- Gewicht: 630g

- ISBN-13: 9783630877419

- ISBN-10: 3630877419

- Artikelnr.: 65336480

Herstellerkennzeichnung

Luchterhand Literaturvlg.

Neumarkter Str. 28

81673 München

produktsicherheit@penguinrandomhouse.de

»So viel Gegenwart war selten in der deutschen Literatur.« Denis Scheck / Der Tagesspiegel

Theresa ist Landwirtin in Brandenburg, Stefan Journalist in Hamburg. Als Studenten lebten sie in einer WG zusammen und waren beste Freunde, als Theresas Vater starb und sie dessen Hof übernahm. Nach zwanzig Jahren Funkstille begegnen sich die beiden und es entsteht eine schriftliche …

Mehr

Theresa ist Landwirtin in Brandenburg, Stefan Journalist in Hamburg. Als Studenten lebten sie in einer WG zusammen und waren beste Freunde, als Theresas Vater starb und sie dessen Hof übernahm. Nach zwanzig Jahren Funkstille begegnen sich die beiden und es entsteht eine schriftliche Annäherung, bei der zwei Welten aufeinanderprallen.

Dieser Roman besteht ausnahmslos aus Emails und WhatsApp-Nachrichten, was ich unglaublich spannend fand, weil man schriftlich viel ausführlicher und oft auch viel ehrlicher ist, als wenn ein Gesprächspartner einem gegenüber steht, was ich selbst ganz erstaunlich finde. Stefan würde mich übrigens jetzt korrigieren und darauf hinweisen, dass es Gesprächspartner*in heißen muss, womit wir bereits voll im ersten Thema wären. Mit seiner konsequenten geschlechtergerechten Schreibweise hat er mich in den Wahnsinn getrieben, wie ich zugeben muss. Manchmal kamen Begriffe zustande, die mich dann aber auch laut auflachen ließen, denn ganz ehrlich; Gäst*innen kann niemand ernst meinen. Oder doch? Diese Schreibweise hat Stefan übrigens knallhart durchgezogen und dafür zolle ich dem Charakter und den Autoren Respekt.

Dies war aber natürlich nicht das Hauptthema und überhaupt gab es da auch wirklich viele; ob Agrarpolitik, das Klima, Rassismus oder die soeben erwähnte Gendersprache, alles wurde angesprochen und sehr ausführlich diskutiert. Und genau da prallten die Welten aufeinander, erhitzten sich die Gemüter, kochten die Emotionen hoch. Im übrigen auch bei mir, denn selten haben mich Charaktere im Buch so aufgeregt, so berührt, so mitgerissen und auch bewegt. Wichtig und richtig fand ich dabei, dass keine Sichtweise bevorzugt wurde, beide Seiten kamen zu Wort und haben ihre Argumente vorbringen dürfen.

Hat mir der erste Teil des Buches schon gefallen, so fand ich die zweite Hälfte grandios! Ich hätte nicht gedacht, dass mich ein Buch über die realen Dinge, Fragen und Probleme so begeistern würde. Ganz nah an der Realität wurde Corona und auch der Krieg in der Ukraine thematisiert, fanden wahre Ereignisse und Begebenheiten ihren Platz. Das war schon großes Kino inklusive Drama, Familiengeschichte, politischem Krimi und natürlich auch einer riesigen Portion Gesellschaftskritik. Ganz meisterlich! Volle Punktzahl und ein zusätzliches Gendersternchen gibt es dafür von mir. Lesenswert!

Weniger

Antworten 16 von 18 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 16 von 18 finden diese Rezension hilfreich

Juli Zeh konnte mich mit "Über Menschen" sehr überzeugen, ganz im Gegenteil zu dem früheren Werk "Leere Herzen". Umso gespannter war ich, ob "Zwischen Welten", bei dem Juli Zeh sich Simon Urban mit ins Boot geholt hat, an meine Begeisterung von …

Mehr

Juli Zeh konnte mich mit "Über Menschen" sehr überzeugen, ganz im Gegenteil zu dem früheren Werk "Leere Herzen". Umso gespannter war ich, ob "Zwischen Welten", bei dem Juli Zeh sich Simon Urban mit ins Boot geholt hat, an meine Begeisterung von "Über Menschen" anknüpfen kann. Thematisch und auch vom Schauplatz Brandenburg gibt es einige Gemeinsamkeiten, trotzdem ist "Zwischen Welten" auch wieder ganz anders.

Inhaltlich sprach mich der Klappentext bzw. die Inhaltsangabe der Verlagsseite, sehr an. Es werden Themen behandelt, die unsere Gesellschaft (beginnen zu) spalten. Jeder bekommt dies in seinem persönlichen Umfeld oder zumindest in den sozialen Medien mit. Verpackt in diesem Briefroman wird man mit verschiedenen Themen konfrontiert und muss sich fragen, wo steht man selbst. Wie ist der eigene Umgang mit verschiedenen Meinungen, bleibt die Kommunikation noch respektvoll? Wie ist die eigene Streitkultur, die Empathie und das Miteinander, wenn Meinungen auseinander gehen?

Die beiden Protagonisten Theresa und Stefan tauschen sich im Roman per E-Mail und What`s App über ihre Leben aus, die sich in zwei komplett andere Richtungen entwickelt haben. Als Leserin fiel es mir leicht, dem Schlagabtausch zu folgen. So ein Briefwechsel lässt sich leicht lesen und bleibt auch spannend. Einige Sequenzen fand ich sehr übertrieben, machen aber auch klar, wie wichtig es ist sich Gedanken über die aktuelle politische und gesellschaftliche Situation und den eigenen Standpunkt zu machen und zu hinterfragen, ob auch andere Meinungen ihre Berechtigung haben - es nicht immer nur schwarz und weiß gibt, sondern auch viele verschiedene Grautöne.

Beim Lesen steht man nicht immer nur auf einer Seite, die Sympathien wechseln zwischen den Protagonisten hin und her. Beide Seiten haben ihre Probleme. Man merkt wie sehr jeder in seiner eigenen Welt gefangen ist und die Gegenseite gar nicht richtig hört oder hören kann.

Die Stimmung spitzt sich immer mehr zu und am Ende war mir die Entwicklung doch zum Teil etwas zu "radikal" - die Stimmung kocht immer mehr hoch. Stefan kommt mir manches mal vor, wie ein Fähnchen im Wind.

Der Roman spiegelt aber sehr schön wieder, wie es aktuell in der Gesellschaft aussieht, auch wie in den sozialen Medien kommuniziert wird und welchen Einfluss die Medien haben.

Ein Roman, der durch seine Aktualität und Brisanz überzeugt, wenn auch teilweise überspitzt dargestellt. Unbedingte Leseempfehlung.

Weniger

Antworten 9 von 10 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 9 von 10 finden diese Rezension hilfreich

Ein sehr wichtiger Beitrag. Man darf sich noch wundern, wenn man merkt, dass ein vermeindlicher Idiologiezombie vielleicht doch ganz anders ist, als die man ihn schon gesteckt hat. Man muss sich menschlich machen und behalten und andere Meinungen nicht nur zulassen, sondern auch spannend finden. …

Mehr

Ein sehr wichtiger Beitrag. Man darf sich noch wundern, wenn man merkt, dass ein vermeindlicher Idiologiezombie vielleicht doch ganz anders ist, als die man ihn schon gesteckt hat. Man muss sich menschlich machen und behalten und andere Meinungen nicht nur zulassen, sondern auch spannend finden. Grosser Beitrag für die Gesundheit der postsozialmedialen Gesellschaft.

Weniger

Antworten 5 von 6 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 5 von 6 finden diese Rezension hilfreich

Als sich Stefan und Theresa nach 20 Jahren zufällig wieder über den Weg laufen, kracht es erst einmal gewaltig. Doch die beiden haben Handynummern getauscht und bleiben in Kontakt. Über E-Mails tauschen sie sich über weltbewegende Themen aus und geraten aneinander, aber auch …

Mehr

Als sich Stefan und Theresa nach 20 Jahren zufällig wieder über den Weg laufen, kracht es erst einmal gewaltig. Doch die beiden haben Handynummern getauscht und bleiben in Kontakt. Über E-Mails tauschen sie sich über weltbewegende Themen aus und geraten aneinander, aber auch zueinander.

Der Einstieg in das Buch fiel mir sehr schwer. Irgendwie war mir das anfangs etwas zu politisch. Schnell hatte ich mich dann aber eingelesen und konnte das Buch kaum noch zur Seite legen. Man muss hier teilweise zwischen den Zeilen lesen, dann findet man ein Buch, das einen kaum noch loslässt. Mir hat vor allem die Geschichte in der Geschichte sehr gut gefallen: wie sich Stefan und Tessa annähern, was hinter den Kulissen spielt. Die Mails fand ich teilweise aber ermüdend lang und auch, dass sich die beiden kaum zuhören und aufeinander eingehen. Da liegen wirklich Welten zwischen den beiden.

Das Buch ist sehr aktuell, verpackt die Klimakrise, den Ukrainekrieg und das Gendern in eine Handlung. Vor allem aber das Gendern von Stefan hat mich mit der Zeit nur noch genervt*innen. Bewegt und aufgerüttelt hingegen hat mich das Schicksal Theresas. Dass es so schlimm um die Bauern steht, hätte ich nicht gedacht.

Das Ende fand ich für mich nicht befriedigend.

Fazit: Eigentlich mag ich Juli Zeh und ihre Romane sehr gerne. Zwischen Welten empfand ich – trotz aller Begeisterung – für etwas schwächer. „Unterleuten“ und „Über Menschen“ fand ich sehr viel besser. Vielleicht ist dies auch dem Schreibstil geschuldet: ein Buch nur über Whats apps und E-Mails aufzubauen ist nicht einfach. Schnelle Passagen wechseln sich ab mit langwierigen und es fehlt einfach ein wenig am Zwischenmenschlichen.

3,5 Sterne

Weniger

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Ehrlich gesagt habe ich so viel an diesem Roman auszusetzen, dass ich gar nicht so recht weiß, womit ich beginnen soll. Vielleicht doch mit dem Wenigen, das ich lobend erwähnen kann: Das Autorenpaar greift viele aktuelle Themen auf: den Klimawandel, die immer noch vorhandenen Unterschiede …

Mehr

Ehrlich gesagt habe ich so viel an diesem Roman auszusetzen, dass ich gar nicht so recht weiß, womit ich beginnen soll. Vielleicht doch mit dem Wenigen, das ich lobend erwähnen kann: Das Autorenpaar greift viele aktuelle Themen auf: den Klimawandel, die immer noch vorhandenen Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland, Cancel Culture und Gendern. Ja, genau genommen sind es viele Aufregerthemen, und ich habe mich beim Lesen auch aufgeregt. Denn an der Umsetzung sind Zeh und Urban krachend gescheitert. Weder konnte ich neue Positionen entdecken, noch ist die Erzählung schriftstellerisch gelungen.

Es wimmelt nur so von Info-Dumping, die Dialoge, die die Protagonisten per E-Mail und WhatsApp führen, sind sprachlich weit von realer digitaler Kommunikation entfernt, sorry, so funktioniert gute Literatur nicht. Zudem wird auch noch tief in die Klischeekiste gegriffen, die meisten Figuren treten als pure Stereotype auf. Mag sein, dass die Geschichte als Satire gedacht war - sie ist jedoch nicht als solche bei mir angekommen.

Der Roman (oder ich?) hat 300 Seiten gebraucht, um sein eigentliches Thema zu finden: Wie kann eine gute Diskussionskultur gelingen, im Öffentlichen wie im Privaten? Antworten darauf habe ich leider vergeblich gesucht, die Geschichte wimmelt nur so von Besserwisserei, ein echter Dialog findet kaum statt. Unterhalten haben mich lediglich die Karikaturen von Mitarbeitern der Hamburger Wochenzeitung DIE ZEIT - amüsant, aber zu wenig für einen guten Roman.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Die gespaltene Gesellschaft

Zwei Bedenken hatte ich zu Anfang des Buches:

1. Wird die Form mit Email und WhatsApp als moderner Briefroman mich durch das Buch tragen? Und 2.: Wird klar, warum die beiden Hauptdarsteller miteinander schreiben?

Die erste Frage ist mit einem klaren …

Mehr

Die gespaltene Gesellschaft

Zwei Bedenken hatte ich zu Anfang des Buches:

1. Wird die Form mit Email und WhatsApp als moderner Briefroman mich durch das Buch tragen? Und 2.: Wird klar, warum die beiden Hauptdarsteller miteinander schreiben?

Die erste Frage ist mit einem klaren „Ja“ zu beantworten. Ich gebe zu, dass gerade die kurzen Messangernachrichten mitunter nervig und überflüssig sind, aber nach einigen Seiten weiß ich das und lese sie von jetzt an schneller.

Auch die zweite Frage, dass beide zusammen Germanistik studiert haben, sogar in einer WG zusammen gewohnt haben und sich vor Kurzem zufällig in Hamburg wiedergesehen haben, erscheint plausibel. Mag ja sein, dass hier nicht alles stimmig ist aber darauf kommt es nicht an.

„Zwischen Welten“ will darstellen, wie unterschiedlich die Lebenswelten von fast gleichalten Mitte 40ern geworden sind. Da ist Stefan, der in Hamburg als Single lebt, Redakteur der Wochenzeitung „Der Bote“ und übertrieben gendert. Selbst Worte wie „Ritter*innenschlag“ (113) kommen nicht ohne Sternchen aus und „Künstler*innenfreund*innen“ (121) erhält sogar zwei.

Theresa hingegen ist verheiratet, hat zwei Kinder, lebt auf dem Land, irgendwo in Brandenburg und leitet eine ehemalige LPG. Anfangs ist sie witzig, wie die Erfindung einer Duschdüse mit Shampoo-Einspritzung (13). Auch der Dialog über das Glühbirnenwechseln von Germanisten (44f) ist sehr lustig. Doch die Probleme in der Landwirtschaft, ständig neue Auflagen der Politik, die Dürre wegen des Klimawandels und dann noch Arbeiter wie Ronny, die alkoholabhängig sind, aber dennoch nicht entlassen werden können belasten sie und ihre Familie zunehmend. Schließlich zieht ihr Mann Basti mit den Kindern nach Unterleuten (184f), das der Juli Zeh-Fan schon kennt.

Dagegen wirken Stefans Probleme wie Fliegenschiss. Er setzt sich für einen Sonderausgabe zum Klimaschutz ein und wird von junge Redakteurinnen dunkelgrün überholt. Doch irgendwie reißt man sich wieder zusammen, bis der Chefredakteur eine Mitarbeiterin als „Quotenfrau“ bezeichnet und nicht sofort zu Rede gestellt wird, sondern durch einen Shitstorm und den Angriff auf seinem Familie aus dem Amt gedrängt wird.

Nachfolger wird Stefan, der aber gleich zu Beginn einen Auszug aus einer gelöschten Email mit Teresa auf seinem Schreibtisch findet, in der geschrieben hatte, dass er sie geschlagen hatte. Teresa hat Stefan zwischendurch in Hamburg besucht, bei dem der GV wohl aus dem Ruder lief, und sie schließlich ihr Knie voll in seine Eier durchziehen musste.

Unverständlich, dass Stefan wegen der gehakten Email nicht gleich die Öffentlichkeit sucht, sondern auf den Shitstorm wartet. Doch entlassen wird er nicht. „Der Bote“ erhält eine Doppelspitze mit Frau und Mann und wird zur „Bot*in“.

Als ich befürchtete, dass nun die Geschichte ganz ins Satirische abdriften würde, fängt sich das Ganze in einem plausiblen, von mir nicht verratenem Schluss.

Vor allem die Figur der Teresa und Verordnungen, wie das Ernteverbot in Schweinpestgebieten, die ein heimliches Vergraben von toten Wildschweinen erfordern, machen das Buch lesenswert. Wegen einiger überflüssigen WhatsApp-Nachrichten und vor allem auf Stefans Seite nicht nachvollziehbarem Verhalten, gibt es von mir aber nicht 5, sondern 4 Sterne.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Vom digitalen Kannibalismus

In „Zwischen Welten“ von Juli Zeh und Simon Urban lesen wir einen digitalen Briefwechsel zwischen dem systemkonformen, mainstream-gerichteten Pseudo-Journalisten Stefan und der stetig auf Krawall gebürsteten Bäuerin Theresa. Deren Positionen …

Mehr

Vom digitalen Kannibalismus

In „Zwischen Welten“ von Juli Zeh und Simon Urban lesen wir einen digitalen Briefwechsel zwischen dem systemkonformen, mainstream-gerichteten Pseudo-Journalisten Stefan und der stetig auf Krawall gebürsteten Bäuerin Theresa. Deren Positionen könnten unterschiedlicher nicht sein und dennoch reicht die alte Freundschaft aus Studentenzeiten fast über 444 Seiten. Bis Theresa die Nase endgültig voll hat und nicht mehr antwortet.

Ich habe – sage und schreibe – 17 Klebchen (Page-Marker) im Buch verteilt, weil ich die Zitate so spannend fand oder auch etwas nicht wusste, was es nachzuschlagen galt.

Dieser Briefroman liest sich sehr flüssig, was angesichts seiner Form schon erstaunlich ist. Wenn auch die zahlreichen Gendersternchen von Stefan genauso zermürbend sind, wie seine Weltanschauung, obwohl er doch gerade als Journalist alle Seiten im Blickfeld haben sollte. Hat er aber nicht. Theresas Seite ist aus meiner Sicht nachvollziehbar, auch ihre ungeheure Wut auf die deutsche Bürokratie, die offensichtlich die Bauern besonders hart trifft. (Ich gehe davon aus, dass punktgenau recherchiert ist.) Einzig ihren Hang zur E-Mobilität begreife ich nicht, es wird öfters erwähnt, dass Basti, Theresas Ehemann, von einer E-Auto-Werkstatt träumt.

Theresa, die Vollblutbäuerin, liebt ihre Kühe, obwohl der Hof unrentabel ist. „Bei einer Auflösung des Hofs hätte man sie (die Kühe) alle geschlachtet. Man hätte ihre Masse, ihre Wärme und ihre Freundlichkeit restlos ausgelöscht.“ (S. 32)

Manchmal hat sogar Stefan kleine Erleuchtungen: „Wie sehr die politischen Bedingungen eure Familiengeschichte mitbestimmt haben, das finde ich tragisch.“ (S. 41) Oder hier: „Ich saß in Rosi’s Bar und schaute mir an, wie alle permanent mit ihren Smartphones zugange waren. Überall strahlende Devices in der Nacht. Darüber die bleichen Geistergesichter im Displaylicht, erstarrt in Ehrfurcht vor der unendlichen Verfügbarkeit von allem und jedem.“ (S. 68)

Theresa lernt eine junge Frau kennen, Eva, die Tochter des Nachbarn und Bauern Lars. Eva: „Der Staat macht uns systematisch kaputt.“ (S. 110) Oder später sagt Eva: „Dass Politik heutzutage nur noch Verarsche sei und dass ich (gemeint ist hier Theresa) endlich rauskommen müsse aus meiner Komfortzone.“ (S. 205) Theresas Vater zerbrach „an der grinsenden Heuchelei der BRD.“ (S. 226) Und dann wieder Eva: „Das Volk will nicht gendern, es will keine Cancel Culture, keine Lastenfahrräder und keine Pseudoskandale um kulturelle Aneignung …“ (S. 268)

Theresa erwähnt auf Seite 303 den Paragraphen 314 des Strafgesetzbuchs: „Wer Gegenstände, die zum öffentlichen Verkauf oder Verbrauch bestimmt sind, vergiftet oder ihnen gesundheitsschädliche Stoffe beimischt, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.“ Darauf möge sich nun ein Jeder seinen eigenen Reim machen. Und auf Seite 325 schreibt sie an Stefan: „Das System ist ein Witz, über den niemand mehr lacht. Es ist höchste Zeit, aus der Reihe zu tanzen. Kein Schaf in der Herde mehr zu sein. Erstaunliche Erkenntnis: Die Angst verschwindet, sobald man das Heer der Konformisten verlässt. Kaum streift man das Kostüm des Untertanen ab, kehrt Seelenfrieden ein.“ Später, auf Seite 346 schreibt sie: „Kein Vorgang in Deutschland ohne ein Maximum an Papierkram. Geboren werden, sterben oder abbrennen – Hauptsache, ein paar neue Aktenordner werden voll.“

Auf Seite 359 schreibt Theresa: „Während ich hier sitze und meine Kühe betrachte, die so friedlich zurückschauen, so vertrauensvoll, so tapfer, so unglaublich bereit, mir (und überhaupt allen Menschen) zu dienen, und die deshalb Anspruch darauf haben, respektvoll und gut behandelt, ja: geliebt zu werden – dann spüre ich mehr denn je, was meine Aufgabe ist.“

Ich glaube, ich habe noch nie bei einer Rezension so viele Zitate erwähnt, aber hier war es einfach nötig.

Fazit: Ich mochte das Buch sehr und es war wirklich flüssig zu lesen und das trotz des Briefwechsels. Es wurde sehr kontrovers diskutiert, bzw. geschrieben und gerade das vermisse ich in der heutigen Zeit der Meinungsunfreiheit.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Zeitgeistroman?

Es hieß ein „moderner Briefroman“, sprich ein Buch voller Emails und Textnachrichten, die sich die beiden Protagonisten hin und her schreiben. Oder sollte ich eher schreiben „durch den Äther an den Kopf werfen“? Das sind Stefan und Theresa, einst …

Mehr

Zeitgeistroman?

Es hieß ein „moderner Briefroman“, sprich ein Buch voller Emails und Textnachrichten, die sich die beiden Protagonisten hin und her schreiben. Oder sollte ich eher schreiben „durch den Äther an den Kopf werfen“? Das sind Stefan und Theresa, einst kennen und schätzen gelernt haben die beiden sich in ihrem Germanistikstudium. Nun mit Anfang 40 nehmen sie ihren Diskutierfaden wieder auf, aber Theresa ist mittlerweile Michbäuerin auf dem Brandenburger Land und Stefan leitet das Kulturresort einer Hamburger Zeitung. Gegensätzlicher könnten die Alltage nicht aussehen. Stefan in der städtischen elitären Blase und Theresa zum Teil in Existenznot auf dem Land.

Dieses Buch hat mich einiges an Kraft gekostet und hat mich persönlich leider weniger begeistert als ich erhofft habe. Ich bin ein großer Fan von Juli Zeh, war es immer und bleibe es auch, aber diese Streitschrift war nicht das, was ich mir erhofft hatte von einer fiktionalen Auseinandersetzung zur aktuellen Unkultur des Debattierens.

Es hat mich regelrecht angestrengt, die vielen Diskurse nochmals zu Durchleben, die wir ohnehin schon auf unsägliche Art im Alltag der letzten 2 Jahre durchmachten. Klar alles wichtig, aber sehr repetitiv, dass nun noch mal in teils sehr unschönen Mails/Testnachrichten herumgeschleudert zu lesen. Alle gesellschaftlichen Themen sind drin, ein Zeitgeist vorhanden, aber kein Mehrwert aus meiner Sicht, wenn Klimapolitik Rassismus, der Ukrainekrieg und alle anderen beherrschenden Themen wiedergekäut werden.

Weniger

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Ich habe noch nie ein derart schlechtes Buch gelesen/gehört, wie dieses. Manieriert, bar jeglicher Lebenswirklichkeit. Hier sollten wohl "neue Menschen" mit ihren Befindlichkeiten in der neuen Welt literarisch gelebt werden. Der Leser ist entsetzt über Stilbrüche, Versuche …

Mehr

Ich habe noch nie ein derart schlechtes Buch gelesen/gehört, wie dieses. Manieriert, bar jeglicher Lebenswirklichkeit. Hier sollten wohl "neue Menschen" mit ihren Befindlichkeiten in der neuen Welt literarisch gelebt werden. Der Leser ist entsetzt über Stilbrüche, Versuche die "neue Sprache" mit Gewalt zu vermitteln. Am Ende läßt Frau Courths Mahler grüßen. Ich übertreibe nicht. Ich habe das Buch nur deswegen zu Ende gelesen, weil ich lesen wollte, ob alles nicht noch steigerungsfähig sei. Es war.

Weniger

Antworten 2 von 6 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 6 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für