Daniel Kehlmann

Gebundenes Buch

Tyll

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

"Tyll", der neue Roman des Erfolgsautors Daniel Kehlmann - er veröffentlichte u.a. "Die Vermessung der Welt", "Ruhm", "F" und "Du hättest gehen sollen" -, ist die Neuerfindung einer legendären Figur: ein großer Roman über die Macht der Kunst und die Verwüstungen des Krieges, über eine aus den Fugen geratene Welt. Tyll Ulenspiegel - Vagant, Schausteller und Provokateur - wird zu Beginn des 17. Jahrhunderts als Müllerssohn in einem kleinen Dorf geboren. Sein Vater, ein Magier und Welterforscher, gerät schon bald mit der Kirche in Konflikt. Tyll muss fliehen, die Bäckerstochter Nele beg...

"Tyll", der neue Roman des Erfolgsautors Daniel Kehlmann - er veröffentlichte u.a. "Die Vermessung der Welt", "Ruhm", "F" und "Du hättest gehen sollen" -, ist die Neuerfindung einer legendären Figur: ein großer Roman über die Macht der Kunst und die Verwüstungen des Krieges, über eine aus den Fugen geratene Welt.

Tyll Ulenspiegel - Vagant, Schausteller und Provokateur - wird zu Beginn des 17. Jahrhunderts als Müllerssohn in einem kleinen Dorf geboren. Sein Vater, ein Magier und Welterforscher, gerät schon bald mit der Kirche in Konflikt. Tyll muss fliehen, die Bäckerstochter Nele begleitet ihn. Auf seinen Wegen durch das von den Religionskriegen verheerte Land begegnen sie vielen kleinen Leuten und einigen der sogenannten Großen: dem jungen Gelehrten und Schriftsteller Martin von Wolkenstein, der für sein Leben gern den Krieg kennenlernen möchte, dem melancholischen Henker Tilman und Pirmin, dem Jongleur, dem sprechenden Esel Origenes, dem exilierten Königspaar Elisabeth und Friedrich von Böhmen, deren Ungeschick den Krieg einst ausgelöst hat, dem Arzt Paul Fleming, der den absonderlichen Plan verfolgt, Gedichte auf Deutsch zu schreiben, und nicht zuletzt dem fanatischen Jesuiten Tesimond und dem Weltweisen Athanasius Kircher, dessen größtes Geheimnis darin besteht, dass er seine aufsehenerregenden Versuchsergebnisse erschwindelt und erfunden hat. Ihre Schicksale verbinden sich zu einem Zeitgewebe, zum Epos vom Dreißigjährigen Krieg. Und um wen sollte es sich entfalten, wenn nicht um Tyll, jenen rätselhaften Gaukler, der eines Tages beschlossen hat, niemals zu sterben.

Tyll Ulenspiegel - Vagant, Schausteller und Provokateur - wird zu Beginn des 17. Jahrhunderts als Müllerssohn in einem kleinen Dorf geboren. Sein Vater, ein Magier und Welterforscher, gerät schon bald mit der Kirche in Konflikt. Tyll muss fliehen, die Bäckerstochter Nele begleitet ihn. Auf seinen Wegen durch das von den Religionskriegen verheerte Land begegnen sie vielen kleinen Leuten und einigen der sogenannten Großen: dem jungen Gelehrten und Schriftsteller Martin von Wolkenstein, der für sein Leben gern den Krieg kennenlernen möchte, dem melancholischen Henker Tilman und Pirmin, dem Jongleur, dem sprechenden Esel Origenes, dem exilierten Königspaar Elisabeth und Friedrich von Böhmen, deren Ungeschick den Krieg einst ausgelöst hat, dem Arzt Paul Fleming, der den absonderlichen Plan verfolgt, Gedichte auf Deutsch zu schreiben, und nicht zuletzt dem fanatischen Jesuiten Tesimond und dem Weltweisen Athanasius Kircher, dessen größtes Geheimnis darin besteht, dass er seine aufsehenerregenden Versuchsergebnisse erschwindelt und erfunden hat. Ihre Schicksale verbinden sich zu einem Zeitgewebe, zum Epos vom Dreißigjährigen Krieg. Und um wen sollte es sich entfalten, wenn nicht um Tyll, jenen rätselhaften Gaukler, der eines Tages beschlossen hat, niemals zu sterben.

Daniel Kehlmann, 1975 in München geboren, wurde für sein Werk unter anderem mit dem Candide-Preis, dem Per-Olov-Enquist-Preis, dem Kleist-Preis, dem Thomas-Mann-Preis und dem Friedrich-Hölderlin-Preis ausgezeichnet. Sein Roman Die Vermessung der Weltist eines der erfolgreichsten deutschen Bücher des 21. Jahrhunderts, auch der Roman Tyllstand monatelang auf den Bestsellerlisten und gelangte auf die Shortlist des International Booker Prize. Lichtspiel machte international Furore, v. a. in den USA. Daniel Kehlmann lebt in Berlin und New York.

Produktdetails

- Verlag: Rowohlt, Hamburg

- Artikelnr. des Verlages: 19460

- 14. Aufl.

- Seitenzahl: 480

- Erscheinungstermin: 9. Oktober 2017

- Deutsch

- Abmessung: 213mm x 134mm x 40mm

- Gewicht: 560g

- ISBN-13: 9783498035679

- ISBN-10: 3498035673

- Artikelnr.: 48126291

Herstellerkennzeichnung

Rowohlt Verlag GmbH

Kirchenallee 19

20099 Hamburg

produktsicherheit@rowohlt.de

buecher-magazin.deWir befinden uns mitten im Dreißigjährigen Krieg, in einer Zeit, in der manche noch Hexen verbrennen und andere schon beginnen, die Geschehnisse der Welt naturwissenschaftlich zu erfassen. Eine Epoche des Umbruchs also, in welcher der vielleicht begabteste Erzähler seiner Generation, Daniel Kehlmann, seinen neuen, titelgebenden Helden Tyll spuken lässt. Anspielend auf den mittelalterlichen Schelm Till Eulenspiegel, weiß auch dieser Protagonist uns mit allen Mitteln der Fantasie zu verführen. Ob auf Marktplätzen oder in Fürstenhäusern - wo immer der Gaukler aus Perspektiven unterschiedlicher Zeitgenossen gesehen wird, erweist sich die Realität bald schon als trügerisch und brüchig. Allen voran die fingierte und allzu unzuverlässige Autobiografie eines dicken, abenteuerlustigen Grafen lässt die Vermutung im Leser aufkommen, dass Tyll möglicherweise schon längst ein Gespenst geworden sein könnte. Spannend, wendungsreich und ästhetisch formvollendet bezeugt Kehlmann, dieser grandiose neue Nabokov, wieder einmal, was Literatur zu leisten vermag: Sie entrückt uns auf magische Weise der Wirklichkeit, sodass wir diese am Ende klarer und besser verstehen können.

buecher-magazin.deWir befinden uns mitten im Dreißigjährigen Krieg, in einer Zeit, in der manche noch Hexen verbrennen und andere schon beginnen, die Geschehnisse der Welt naturwissenschaftlich zu erfassen. Eine Epoche des Umbruchs also, in welcher der vielleicht begabteste Erzähler seiner Generation, Daniel Kehlmann, seinen neuen, titelgebenden Helden Tyll spuken lässt. Anspielend auf den mittelalterlichen Schelm Till Eulenspiegel, weiß auch dieser Protagonist uns mit allen Mitteln der Fantasie zu verführen. Ob auf Marktplätzen oder in Fürstenhäusern - wo immer der Gaukler aus Perspektiven unterschiedlicher Zeitgenossen gesehen wird, erweist sich die Realität bald schon als trügerisch und brüchig. Allen voran die fingierte und allzu unzuverlässige Autobiografie eines dicken, abenteuerlustigen Grafen lässt die Vermutung im Leser aufkommen, dass Tyll möglicherweise schon längst ein Gespenst geworden sein könnte. Spannend, wendungsreich und ästhetisch formvollendet bezeugt Kehlmann, dieser grandiose neue Nabokov, wieder einmal, was Literatur zu leisten vermag: Sie entrückt uns auf magische Weise der Wirklichkeit, sodass wir diese am Ende klarer und besser verstehen können.© BÜCHERmagazin, Björn Hayer

Und jetzt darf ich einen echten Triumph der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur anzeigen. Sprachtrunken, bildersatt und verzaubert habe ich den neuen Roman von Daniel Kehlmann zugeklappt: So ein Wunderbuch begegnet einem nicht jedes Jahr! Eindrücklich wie nie gelingt es Kehlmann, rund um den aus dem Spätmittelalter in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges verpflanzten Tyll Ulenspiegel einen Mummenschanz um Macht, Machtmissbrauch und den Hochseiltanz unserer Existenz zu inszenieren, der es in sich hat. Hinreißend! Dennis Scheck ARD "Druckfrisch"

Wenn wir Toten erwachen

Wispernde Stimmen in Bach und Feld: Daniel Kehlmann versetzt den Gaukler Tyll Eulenspiegel in die schlimme Zeit des Dreißigjährigen Krieges und begleitet ihn durch die wachsende Wüste in Deutschland.

Von Tilman Spreckelsen

Wenn man tot ist", sagt der Fremde, der sich zu dem Jungen ins Gras setzt, "dann liegt man im Grab, bis der Herr wiederkehrt, uns zu richten." Wann das denn sei, fragt der Junge, und der Fremde antwortet: "Am Ende der Zeit. Nur können die Toten keine Zeit empfinden, sie sind ja tot, also kann man auch sagen: Sofort. Sobald du tot bist, bricht der Tag des Gerichts an."

Schön wär's. Der Fremde jedenfalls, ein Jesuit, der da fünf Jahre nach Ausbruch des

Wispernde Stimmen in Bach und Feld: Daniel Kehlmann versetzt den Gaukler Tyll Eulenspiegel in die schlimme Zeit des Dreißigjährigen Krieges und begleitet ihn durch die wachsende Wüste in Deutschland.

Von Tilman Spreckelsen

Wenn man tot ist", sagt der Fremde, der sich zu dem Jungen ins Gras setzt, "dann liegt man im Grab, bis der Herr wiederkehrt, uns zu richten." Wann das denn sei, fragt der Junge, und der Fremde antwortet: "Am Ende der Zeit. Nur können die Toten keine Zeit empfinden, sie sind ja tot, also kann man auch sagen: Sofort. Sobald du tot bist, bricht der Tag des Gerichts an."

Schön wär's. Der Fremde jedenfalls, ein Jesuit, der da fünf Jahre nach Ausbruch des

Mehr anzeigen

Dreißigjährigen Kriegs dem Jungen die letzten Dinge erklärt und ihn dabei heimlich aushorcht, mag mit dem Gericht nicht bis zum Jenseits warten. Er erfährt, dass sich der Müller Claus Ulenspiegel, der Vater des Jungen, Spekulationen über die Welt hingibt, dass er Heilsprüche kennt und vielleicht auch welche, die Schaden stiften. Dann strengt er einen Prozess gegen Claus Ulenspiegel an und bringt ihn auf den Scheiterhaufen - der Müller sei ein Hexer, der sich dem Teufel verschrieben habe. Sein Sohn Tyll aber flieht aus dem Dorf, begleitet von der Bäckerstochter Nele, und schlägt sich nun als Gaukler durch.

Vor zwölf Jahren ist Daniel Kehlmann berühmt geworden. Sein Roman "Die Vermessung der Welt", der sich mehr als sechs Millionen Mal verkaufte, erzählt von der Begegnung der beiden deutschen Wissenschaftler Alexander von Humboldt und Carl Friedrich Gauß im Jahr 1828 und beleuchtet von dort aus die beiden sehr gegensätzlichen Lebensläufe und Perspektiven. Die Handlung von "Tyll", Kehlmanns neuem Roman, liegt noch weiter in der Vergangenheit, eben in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, und auch hier ist es die Begegnung des tragikomischen "Winterkönigs" und seiner Frau auf der einen Seite, des Gauklers Tyll und seiner Gefährtin Nele auf der anderen, die in mehreren Episoden den Roman strukturiert und ein polyperspektivisches Panorama der Zeit ermöglicht.

Mehr als jede andere Gattung muss sich der historische Roman seit jeher, in diesem Fall also seit gut zweihundert Jahren, mit der Frage herumschlagen, wie er es denn jeweils mit der Realität hält - mit dem, was wir von der Epoche insgesamt und von den Ereignissen konkret zu wissen glauben, von denen er erzählt oder die den Hintergrund seiner Handlung bilden. Populär wurde die Gattung mit den Romanen Walter Scotts, mit "Waverley" (1814) und "Ivanhoe" (1820), und geprägt sind diese Werke von einer großen Liebe des Autors zu exakt umrissenen Schauplätzen und historisch verorteten Handlungen. "Ivanhoe" etwa beginnt mit: "Des glücklichen Englands lieblicher Bezirk, durch den der Fluss Don seine Wasser führt, trug in alten Zeiten mächtigen Wald, der mehr als die Hälfte der anmutigen Täler und Hügel zwischen Sheffield und dem freundlichen Städtchen Doncaster bedeckte", dann folgt der Hinweis auf den "Zeitabschnitt gegen Ende der Regierung Richards I., da seine im Joch der Unterdrückung schier verzweifelnden Untertanen des Königs Rückkehr aus langer Gefangenschaft heiß ersehnten, doch kaum erhofften". Alles soll stimmen, alles soll Wirklichkeit und aus den Quellen belegt sein, und schon der frühe deutsche "Ivanhoe"-Übersetzer Karl Immermann klagte über Faktenhuberei, "müßige historische Expositionen und übel angebrachte Gelehrsamkeit", denn Scott sei "halb Historiker, halb Poet, diese Spaltung wirkt erkältend auf sein bildendes Vermögen". Immermanns Frage nach dem Verhältnis von Welt und Dichtung ließe sich jedenfalls an unsere Gegenwartsliteratur mit dem gleichen Recht, vielleicht sogar noch etwas dringlicher stellen.

Gerade in Deutschland machte Scotts Beispiel Schule, aber natürlich wirkte auch die Kritik daran nach. So betonen umgekehrt die Autoren heutiger historischer Romane gern ihre Zeitgenossenschaft durch gezielte Anachronismen oder Verweise auf die Gegenwart, indem sie ihre Protagonisten ausgesprochen modern denken und argumentieren lassen. Oder sie nutzen die Freiheit des Romanciers noch sehr viel weitergehend. Am schönsten bringt das der englische Autor Lawrence Norfolk auf den Punkt. Im Nachwort zu seinem 1991 erschienenen Roman "Lemprière's Wörterbuch" erläutert er, dass ein Geranientopf, der in seinem Roman an einem bestimmten Moment in einer bestimmten Straße vom Fensterbrett fällt, selbstverständlich authentisch sei. Zugleich ist sein oberirdisch so überkorrekt reproduziertes London auf einem gigantischen Saurierskelett errichtet, das den gesamten Untergrund der Stadt ausfüllt.

Kehlmanns Freiheiten sind nicht geringer, aber es sind andere. Seinen Roman bevölkert er ganz klassisch mit einigen bekannten Personen der Zeit - neben dem Winterkönig und seiner Frau sind das etwa der Jesuit Athanasius Kircher, der Dichter Paul Fleming, der Asien-Reisende Adam Olearius oder William Shakespeare - und vielen unbekannten. Zeitlich setzt sein Roman Schlaglichter über die gesamte Dauer des Dreißigjährigen Krieges. Das reicht vom Prager Fenstersturz 1618 und dem Versuch des Pfälzer Kurfürsten Friedrichs V., seinen Anspruch auf die böhmische Krone durchzusetzen (was ihm den Spottnamen Winterkönig einbringt), über die Schlacht bei Lützen, bei der im November 1632 der bis dahin übermächtige Schwedenkönig Gustav Adolf fällt, die Belagerung von Brünn im Sommer 1645 bis hin zur letzten Feldschlacht dieses Kriegs im Mai 1648 und schließlich den Verhandlungen zum Westfälischen Frieden.

All dies wird nicht linear erzählt, es kommt zu wüsten Zeitsprüngen in beide Richtungen, auf das letzte Kriegsjahr folgt seine Anfangsphase, bevor wieder die Geschehnisse um 1640 in den Blick geraten. Die Zeit wird - wie in Shakespeares Stücken, die als Reminiszenz hier eine große Rolle spielen - gestreckt, gedehnt oder komprimiert, verschiedene historische Ereignisse überlagern sich bis hin zum offenen Widerspruch gegenüber der Geschichtsschreibung, die dennoch der Romanhandlung ein Gerüst gibt.

Gefüllt wird es aus anderen Quellen. Die drei wichtigsten sind das Volksbuch "Ein kurtzweilig lesen von Dyl Ulenspiegel", erschienen 1515, dessen Held ein herumziehender Gaukler im frühen vierzehnten Jahrhundert ist. Aus ihm stammen zahlreiche Episoden, die auch in Kehlmanns Roman wiederkehren, allerdings deutlich verwandelt: Die klassische Geschichte vom dreimal getauften Eulenspiegel etwa, die im Volksbuch fast harmlos klingt, gewinnt hier eine bittere Note - die zweite Taufe resultiert aus einem Mordversuch im Mühlenweiher, dem Tyll mit knapper Not entkommt. Auch die wohl bekannteste Eulenspiegeliade, die vom Seiltänzer Tyll verstreuten Schuhe seiner Zuschauer, dient hier dazu, den Gaukler von seiner bösartigsten Seite zu zeigen, indem er - zuvor bestens entlohnt - Zank und Streit in ein Städtchen trägt, dessen Bewohner zuvor mitten im Krieg geradezu aufreizend harmonisch miteinander gelebt hatten.

Wo immer Eulenspiegel auftritt, heißt es einmal, geht es einigen schlecht - "aber die, die davonkamen, hatten großen Spaß gehabt". Das entspricht einer Bemerkung Kehlmanns in seiner Frankfurter Poetikvorlesung "Kommt, Geister" über die Gestalt des Narren an sich: Der sei "nicht bloß Spaßmacher, er ist ein Halbmensch, eine Gestalt aus dem Schattenreich, ein Witzbold, aber er ist zugleich ein gefesselter Dämon".

Kehlmann führt das am Beispiel einer Szene aus Grimmelshausens "Der abenteuerliche Simplicissimus" aus, der zweiten und wohl wichtigsten Quelle für seinen Roman, und er übernimmt diese Szene zugleich, ohne den Bezug offenzulegen. Im zweiten Buch des Romans wird Simplicissimus in einem seltsamen Ritual in einem dunklen Keller eingesperrt und mit einer Narrenkappe versehen, an der zwei Eselsohren befestigt waren. Kehlmanns Tyll aber, der als Knabe im dunklen Wald vergessen wird, muss dort Grauenhaftes durchgemacht haben, an das er sich später nicht mehr erinnert. Als er endlich gefunden wird, tanzt er splitternackt auf einem Seil, ist von Kopf bis Fuß mit Mehl bestäubt und trägt auf dem Kopf das blutige Fell eines Esels. Der Teufel sei in ihn gefahren, sagt der Knabe lachend und seiner Sinne nicht mächtig.

Kehlmanns Freude am Spukhaften ist bekannt, nicht erst seit seiner Novelle "Du hättest gehen sollen" von 2016. Tatsächlich wendet er vieles ins Unheimliche, das in den Vorlagen noch einen harmloseren Anstrich besessen hatte, und auch die immer wiederkehrende Gestalt des Esels, der Tyll auf der Wanderschaft begleitet und hier Origenes heißt, geht zwar auf jenen Schwank des Volksbuchs zurück, in dem Eulenspiegel einem Esel das Vorlesen beizubringen verspricht, lässt sich aber nicht gar so leicht als Betrug aufklären. Offen bleibt, wie in jeder guten Bauchrednergeschichte, ob der Esel, der gern durch unverschämte Kommentare auffällt, nicht tatsächlich spricht.

Kehlmanns dritte wesentliche Quelle aber ist Charles de Costers Roman "Thyl Ulenspiegel" von 1867. Ihr entnimmt er das Motiv des als Ketzer verbrannten Vaters, das sich im Volksbuch nicht findet, und ebenso die Gestalt der Gefährtin Nele, die De Costers Held in herzlicher Liebe zugetan ist, in "Tyll" aber von dem traumatisierten Spaßmacher auf Abstand gehalten wird. De Coster siedelt seinen flämischen Gaukler zur Zeit des spanischen Königs Philipps II. an, Kehlmann noch etwas später, auch er wählt einen Krieg, aber einen sehr viel schrecklicheren. Nichts hat wohl in Deutschland so viel Brachland hinterlassen wie der Dreißigjährige Krieg, so viel Wüsteneien, die einmal Dörfer waren und nach der Zerstörung jahrzehntelang nicht mehr besiedelt wurden - oder sogar bis auf den heutigen Tag. Kehlmann findet dafür Worte, die umso eindrucksvoller sind, weil sich seine Figuren wie etwa ein ominöser "dicker Graf" von der Aufgabe, vom Krieg zu berichten, so überfordert fühlen.

Denn auch davon handelt dieser Roman, Kehlmanns bislang bester: vom Erinnern und vom heilsamen Vergessen, vom Verschweigen des allzu Furchtbaren, vom Ausborgen fremder Kriegsschilderungen, um sich den eigenen Eindrücken nicht überlassen zu müssen, und vom notgedrungenen Erzählen: "Der Wind trug kleine, kalte Regentropfen mit sich. Um sie herum waren Baumstümpfe, Hunderte davon, hier war ein ganzer Wald abgeholzt worden. Sie kamen durch ein bis auf die Grundmauern niedergebranntes Dorf, und da sahen sie einen Leichenhaufen. Der dicke Graf wandte den Blick ab und sah dann doch hin. Es sah geschwärzte Gesichter, einen Rumpf mit nur einem Arm, eine zur Klaue gekrampfte Hand, zwei leere Augenhöhlen über einem offenen Mund und dort etwas, das wie ein Sack aussah, aber der Überrest eines Leibes war. Ein beißender Geruch hing in der Luft."

Wie geht man damit um? Wie schreibt man auf, was man sieht, und setzt damit künftigen historischen Romanen von Menschen, die keine Zeitgenossen sind, ein authentisches Bild entgegen? Der dicke Graf weiß schon jetzt, dass er das alles in seinen noch zu schreibenden Memoiren anders darstellen wird, als von ihm beobachtet, weil er diese Schrecken einfach nicht aushält. Auch deshalb ist eine zentrale Stelle des Roman der nüchterne Bericht eines Abts aus einem zerstörten Kloster in einem zerstörten Land. Er spricht von den Leiden der Bevölkerung, von Hunger, Wölfen, verunreinigtem Wasser, von marodierenden Truppen, von all dem, was dazu führte, dass die Gegend nun entvölkert sei. Und dann bittet der Abt seinen Besucher, ebenden dicken Graf, sich das eben Berichtete genau zu merken und es an den Hof zu tragen: "Der bayerische Kurfürst als Oberbefehlshaber der Kaiserlichen interessiere sich in seiner Weisheit nur fürs große Bild, nicht für die Einzelheiten. Oft habe man ihn um Hilfe angerufen, aber die Wahrheit sei, dass seine Truppen schlimmer gewütet hätten als die Schweden. Nur wenn man sich daran erinnere, habe all das Leiden einen Sinn gehabt." Es sind hilflose Worte, die der Abt da spricht, jetzt, wo es bereits nichts mehr zu retten gibt und vom bloßen Erinnern an die Toten keiner wieder lebendig wird. Trotzdem steckt auch darin ein Auftrag an den Erzähler, der dem Impuls, einen Historischen Roman zu schreiben, sehr nahekommt.

Denn wo alles zerstört ist, wo nichts mehr an die einstigen Bewohner erinnert, kein Haus, keine Kirche, kein Feld und keine Weide, strafen dort wispernde Stimmen den selbstbewussten Jesuiten mit seinem Jüngsten Gericht und den bis dahin traumlos schlafenden Toten Lügen. "Wir aber erinnern uns", sagt hier einer der gleich zu Beginn des Romans Hingemetzelten, "auch wenn keiner sich an uns erinnert, denn wir haben uns noch nicht damit abgefunden, nicht zu sein."

Das ist eine Perspektive, die dem historischen Roman alter Prägung konträr entgegensteht: Während dort durch den Zugriff des modernen Erzählers längst abgelebte Personen für die Dauer einer Romanlektüre wieder lebendig werden, sind es hier die Gestorbenen selbst, die sich bemerkbar machen: "Man hört uns im Gras und im Grillenzirpen, man hört uns, wenn man den Kopf gegen das Astloch der alten Ulme legt, und zuweilen kommt es Kindern so vor, als könnten sie unsere Gesichter im Wasser des Baches sehen."

Dass wir sie nun deutlicher sehen, so deutlich, dass es schmerzt, verdanken wir diesem großen Roman.

Daniel Kehlmann: "Tyll". Roman.

Rowohlt Verlag, Reinbek 2017. 480 S., geb., 22,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Vor zwölf Jahren ist Daniel Kehlmann berühmt geworden. Sein Roman "Die Vermessung der Welt", der sich mehr als sechs Millionen Mal verkaufte, erzählt von der Begegnung der beiden deutschen Wissenschaftler Alexander von Humboldt und Carl Friedrich Gauß im Jahr 1828 und beleuchtet von dort aus die beiden sehr gegensätzlichen Lebensläufe und Perspektiven. Die Handlung von "Tyll", Kehlmanns neuem Roman, liegt noch weiter in der Vergangenheit, eben in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, und auch hier ist es die Begegnung des tragikomischen "Winterkönigs" und seiner Frau auf der einen Seite, des Gauklers Tyll und seiner Gefährtin Nele auf der anderen, die in mehreren Episoden den Roman strukturiert und ein polyperspektivisches Panorama der Zeit ermöglicht.

Mehr als jede andere Gattung muss sich der historische Roman seit jeher, in diesem Fall also seit gut zweihundert Jahren, mit der Frage herumschlagen, wie er es denn jeweils mit der Realität hält - mit dem, was wir von der Epoche insgesamt und von den Ereignissen konkret zu wissen glauben, von denen er erzählt oder die den Hintergrund seiner Handlung bilden. Populär wurde die Gattung mit den Romanen Walter Scotts, mit "Waverley" (1814) und "Ivanhoe" (1820), und geprägt sind diese Werke von einer großen Liebe des Autors zu exakt umrissenen Schauplätzen und historisch verorteten Handlungen. "Ivanhoe" etwa beginnt mit: "Des glücklichen Englands lieblicher Bezirk, durch den der Fluss Don seine Wasser führt, trug in alten Zeiten mächtigen Wald, der mehr als die Hälfte der anmutigen Täler und Hügel zwischen Sheffield und dem freundlichen Städtchen Doncaster bedeckte", dann folgt der Hinweis auf den "Zeitabschnitt gegen Ende der Regierung Richards I., da seine im Joch der Unterdrückung schier verzweifelnden Untertanen des Königs Rückkehr aus langer Gefangenschaft heiß ersehnten, doch kaum erhofften". Alles soll stimmen, alles soll Wirklichkeit und aus den Quellen belegt sein, und schon der frühe deutsche "Ivanhoe"-Übersetzer Karl Immermann klagte über Faktenhuberei, "müßige historische Expositionen und übel angebrachte Gelehrsamkeit", denn Scott sei "halb Historiker, halb Poet, diese Spaltung wirkt erkältend auf sein bildendes Vermögen". Immermanns Frage nach dem Verhältnis von Welt und Dichtung ließe sich jedenfalls an unsere Gegenwartsliteratur mit dem gleichen Recht, vielleicht sogar noch etwas dringlicher stellen.

Gerade in Deutschland machte Scotts Beispiel Schule, aber natürlich wirkte auch die Kritik daran nach. So betonen umgekehrt die Autoren heutiger historischer Romane gern ihre Zeitgenossenschaft durch gezielte Anachronismen oder Verweise auf die Gegenwart, indem sie ihre Protagonisten ausgesprochen modern denken und argumentieren lassen. Oder sie nutzen die Freiheit des Romanciers noch sehr viel weitergehend. Am schönsten bringt das der englische Autor Lawrence Norfolk auf den Punkt. Im Nachwort zu seinem 1991 erschienenen Roman "Lemprière's Wörterbuch" erläutert er, dass ein Geranientopf, der in seinem Roman an einem bestimmten Moment in einer bestimmten Straße vom Fensterbrett fällt, selbstverständlich authentisch sei. Zugleich ist sein oberirdisch so überkorrekt reproduziertes London auf einem gigantischen Saurierskelett errichtet, das den gesamten Untergrund der Stadt ausfüllt.

Kehlmanns Freiheiten sind nicht geringer, aber es sind andere. Seinen Roman bevölkert er ganz klassisch mit einigen bekannten Personen der Zeit - neben dem Winterkönig und seiner Frau sind das etwa der Jesuit Athanasius Kircher, der Dichter Paul Fleming, der Asien-Reisende Adam Olearius oder William Shakespeare - und vielen unbekannten. Zeitlich setzt sein Roman Schlaglichter über die gesamte Dauer des Dreißigjährigen Krieges. Das reicht vom Prager Fenstersturz 1618 und dem Versuch des Pfälzer Kurfürsten Friedrichs V., seinen Anspruch auf die böhmische Krone durchzusetzen (was ihm den Spottnamen Winterkönig einbringt), über die Schlacht bei Lützen, bei der im November 1632 der bis dahin übermächtige Schwedenkönig Gustav Adolf fällt, die Belagerung von Brünn im Sommer 1645 bis hin zur letzten Feldschlacht dieses Kriegs im Mai 1648 und schließlich den Verhandlungen zum Westfälischen Frieden.

All dies wird nicht linear erzählt, es kommt zu wüsten Zeitsprüngen in beide Richtungen, auf das letzte Kriegsjahr folgt seine Anfangsphase, bevor wieder die Geschehnisse um 1640 in den Blick geraten. Die Zeit wird - wie in Shakespeares Stücken, die als Reminiszenz hier eine große Rolle spielen - gestreckt, gedehnt oder komprimiert, verschiedene historische Ereignisse überlagern sich bis hin zum offenen Widerspruch gegenüber der Geschichtsschreibung, die dennoch der Romanhandlung ein Gerüst gibt.

Gefüllt wird es aus anderen Quellen. Die drei wichtigsten sind das Volksbuch "Ein kurtzweilig lesen von Dyl Ulenspiegel", erschienen 1515, dessen Held ein herumziehender Gaukler im frühen vierzehnten Jahrhundert ist. Aus ihm stammen zahlreiche Episoden, die auch in Kehlmanns Roman wiederkehren, allerdings deutlich verwandelt: Die klassische Geschichte vom dreimal getauften Eulenspiegel etwa, die im Volksbuch fast harmlos klingt, gewinnt hier eine bittere Note - die zweite Taufe resultiert aus einem Mordversuch im Mühlenweiher, dem Tyll mit knapper Not entkommt. Auch die wohl bekannteste Eulenspiegeliade, die vom Seiltänzer Tyll verstreuten Schuhe seiner Zuschauer, dient hier dazu, den Gaukler von seiner bösartigsten Seite zu zeigen, indem er - zuvor bestens entlohnt - Zank und Streit in ein Städtchen trägt, dessen Bewohner zuvor mitten im Krieg geradezu aufreizend harmonisch miteinander gelebt hatten.

Wo immer Eulenspiegel auftritt, heißt es einmal, geht es einigen schlecht - "aber die, die davonkamen, hatten großen Spaß gehabt". Das entspricht einer Bemerkung Kehlmanns in seiner Frankfurter Poetikvorlesung "Kommt, Geister" über die Gestalt des Narren an sich: Der sei "nicht bloß Spaßmacher, er ist ein Halbmensch, eine Gestalt aus dem Schattenreich, ein Witzbold, aber er ist zugleich ein gefesselter Dämon".

Kehlmann führt das am Beispiel einer Szene aus Grimmelshausens "Der abenteuerliche Simplicissimus" aus, der zweiten und wohl wichtigsten Quelle für seinen Roman, und er übernimmt diese Szene zugleich, ohne den Bezug offenzulegen. Im zweiten Buch des Romans wird Simplicissimus in einem seltsamen Ritual in einem dunklen Keller eingesperrt und mit einer Narrenkappe versehen, an der zwei Eselsohren befestigt waren. Kehlmanns Tyll aber, der als Knabe im dunklen Wald vergessen wird, muss dort Grauenhaftes durchgemacht haben, an das er sich später nicht mehr erinnert. Als er endlich gefunden wird, tanzt er splitternackt auf einem Seil, ist von Kopf bis Fuß mit Mehl bestäubt und trägt auf dem Kopf das blutige Fell eines Esels. Der Teufel sei in ihn gefahren, sagt der Knabe lachend und seiner Sinne nicht mächtig.

Kehlmanns Freude am Spukhaften ist bekannt, nicht erst seit seiner Novelle "Du hättest gehen sollen" von 2016. Tatsächlich wendet er vieles ins Unheimliche, das in den Vorlagen noch einen harmloseren Anstrich besessen hatte, und auch die immer wiederkehrende Gestalt des Esels, der Tyll auf der Wanderschaft begleitet und hier Origenes heißt, geht zwar auf jenen Schwank des Volksbuchs zurück, in dem Eulenspiegel einem Esel das Vorlesen beizubringen verspricht, lässt sich aber nicht gar so leicht als Betrug aufklären. Offen bleibt, wie in jeder guten Bauchrednergeschichte, ob der Esel, der gern durch unverschämte Kommentare auffällt, nicht tatsächlich spricht.

Kehlmanns dritte wesentliche Quelle aber ist Charles de Costers Roman "Thyl Ulenspiegel" von 1867. Ihr entnimmt er das Motiv des als Ketzer verbrannten Vaters, das sich im Volksbuch nicht findet, und ebenso die Gestalt der Gefährtin Nele, die De Costers Held in herzlicher Liebe zugetan ist, in "Tyll" aber von dem traumatisierten Spaßmacher auf Abstand gehalten wird. De Coster siedelt seinen flämischen Gaukler zur Zeit des spanischen Königs Philipps II. an, Kehlmann noch etwas später, auch er wählt einen Krieg, aber einen sehr viel schrecklicheren. Nichts hat wohl in Deutschland so viel Brachland hinterlassen wie der Dreißigjährige Krieg, so viel Wüsteneien, die einmal Dörfer waren und nach der Zerstörung jahrzehntelang nicht mehr besiedelt wurden - oder sogar bis auf den heutigen Tag. Kehlmann findet dafür Worte, die umso eindrucksvoller sind, weil sich seine Figuren wie etwa ein ominöser "dicker Graf" von der Aufgabe, vom Krieg zu berichten, so überfordert fühlen.

Denn auch davon handelt dieser Roman, Kehlmanns bislang bester: vom Erinnern und vom heilsamen Vergessen, vom Verschweigen des allzu Furchtbaren, vom Ausborgen fremder Kriegsschilderungen, um sich den eigenen Eindrücken nicht überlassen zu müssen, und vom notgedrungenen Erzählen: "Der Wind trug kleine, kalte Regentropfen mit sich. Um sie herum waren Baumstümpfe, Hunderte davon, hier war ein ganzer Wald abgeholzt worden. Sie kamen durch ein bis auf die Grundmauern niedergebranntes Dorf, und da sahen sie einen Leichenhaufen. Der dicke Graf wandte den Blick ab und sah dann doch hin. Es sah geschwärzte Gesichter, einen Rumpf mit nur einem Arm, eine zur Klaue gekrampfte Hand, zwei leere Augenhöhlen über einem offenen Mund und dort etwas, das wie ein Sack aussah, aber der Überrest eines Leibes war. Ein beißender Geruch hing in der Luft."

Wie geht man damit um? Wie schreibt man auf, was man sieht, und setzt damit künftigen historischen Romanen von Menschen, die keine Zeitgenossen sind, ein authentisches Bild entgegen? Der dicke Graf weiß schon jetzt, dass er das alles in seinen noch zu schreibenden Memoiren anders darstellen wird, als von ihm beobachtet, weil er diese Schrecken einfach nicht aushält. Auch deshalb ist eine zentrale Stelle des Roman der nüchterne Bericht eines Abts aus einem zerstörten Kloster in einem zerstörten Land. Er spricht von den Leiden der Bevölkerung, von Hunger, Wölfen, verunreinigtem Wasser, von marodierenden Truppen, von all dem, was dazu führte, dass die Gegend nun entvölkert sei. Und dann bittet der Abt seinen Besucher, ebenden dicken Graf, sich das eben Berichtete genau zu merken und es an den Hof zu tragen: "Der bayerische Kurfürst als Oberbefehlshaber der Kaiserlichen interessiere sich in seiner Weisheit nur fürs große Bild, nicht für die Einzelheiten. Oft habe man ihn um Hilfe angerufen, aber die Wahrheit sei, dass seine Truppen schlimmer gewütet hätten als die Schweden. Nur wenn man sich daran erinnere, habe all das Leiden einen Sinn gehabt." Es sind hilflose Worte, die der Abt da spricht, jetzt, wo es bereits nichts mehr zu retten gibt und vom bloßen Erinnern an die Toten keiner wieder lebendig wird. Trotzdem steckt auch darin ein Auftrag an den Erzähler, der dem Impuls, einen Historischen Roman zu schreiben, sehr nahekommt.

Denn wo alles zerstört ist, wo nichts mehr an die einstigen Bewohner erinnert, kein Haus, keine Kirche, kein Feld und keine Weide, strafen dort wispernde Stimmen den selbstbewussten Jesuiten mit seinem Jüngsten Gericht und den bis dahin traumlos schlafenden Toten Lügen. "Wir aber erinnern uns", sagt hier einer der gleich zu Beginn des Romans Hingemetzelten, "auch wenn keiner sich an uns erinnert, denn wir haben uns noch nicht damit abgefunden, nicht zu sein."

Das ist eine Perspektive, die dem historischen Roman alter Prägung konträr entgegensteht: Während dort durch den Zugriff des modernen Erzählers längst abgelebte Personen für die Dauer einer Romanlektüre wieder lebendig werden, sind es hier die Gestorbenen selbst, die sich bemerkbar machen: "Man hört uns im Gras und im Grillenzirpen, man hört uns, wenn man den Kopf gegen das Astloch der alten Ulme legt, und zuweilen kommt es Kindern so vor, als könnten sie unsere Gesichter im Wasser des Baches sehen."

Dass wir sie nun deutlicher sehen, so deutlich, dass es schmerzt, verdanken wir diesem großen Roman.

Daniel Kehlmann: "Tyll". Roman.

Rowohlt Verlag, Reinbek 2017. 480 S., geb., 22,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Till Eulenspiegel- wer hat den Bronzefuß nicht angefasst bei einem Besuch in Mölln? Soll das Reiben doch Glück bringen und einen wiederkommen lassen- irgendwann im Leben!

Dieser Tyll ist allerdings ganz und gar nicht unbeweglich und abwartend. Seine Füße tänzeln …

Mehr

Till Eulenspiegel- wer hat den Bronzefuß nicht angefasst bei einem Besuch in Mölln? Soll das Reiben doch Glück bringen und einen wiederkommen lassen- irgendwann im Leben!

Dieser Tyll ist allerdings ganz und gar nicht unbeweglich und abwartend. Seine Füße tänzeln durch die brennenden und wunden Landschaften mitten im Dreißigjährigen Krieg.

Tyll ist der Sohn des Müllers, der eigentlich gar kein Müller sein will und der sich lieber mit der Magie und Erforschung der Mondlaufbahn beschäftigt. Während ihm seine Formeln und sein Wissensdurst zum Verhängnis werden, schenkt seine Naivität Tyll die Freiheit, die Narrenfreiheit. Dieser zieht von Marktplatz zu Marktplatz, ein Freier ohne Rechte, aber auch ohne Pflichten.

In diesem langen Krieg gibt es keine blühenden Landschaften mehr. Das Volk leidet Hunger, der Klerus bestraft Andersdenkende und der Adel nimmt sich das Wenige, das noch da ist. Den Königen kommt das Land abhanden und dem Volk der rechte Glaube. Tyll macht Karriere und hält dem Hof den Spiegel vor, der des Kaisers neue Kleider zeigt: „Das alles sei wahr, sogar das Erfundene sei wahr.“

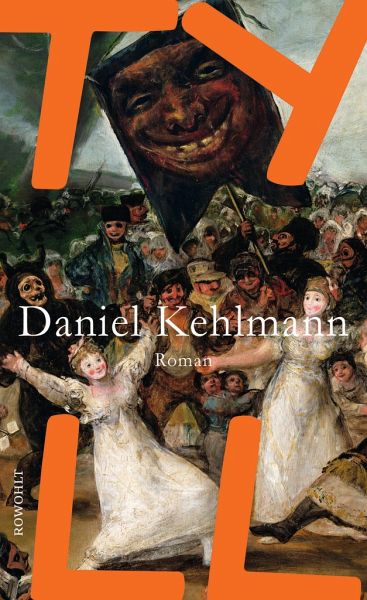

Daniel Kehlmann lässt Goyas Gaukler auf dem Buchumschlag lebendig werden und das Mittelalter aufleben mit seinen finsteren Gassen, dem Aberglauben und der Gottesfürchtigkeit. Alpträume, Hunger und Angst verschonen auch den „Winterkönig“ nicht und lassen ihn einsam und ohne Würde sterben.

Lug und Trug, Gewalt und Macht sind Spielbälle des Glücks und machen vor niemandem Halt.

Tyll ist das Band, das die Erzählstränge verbindet und trägt. Hin und wieder scheint er kurz abhandengekommen zu sein, bis er den Faden wiederaufnimmt und sich einbringt.

Der Leser muss kein Geschichtsgelehrter sein und die historischen Zusammenhänge ableiten, um sie im Kontext zu verstehen. Denn Daniel Kehlmann zitiert aus der Geschichte und so manche Begebenheit lässt er nur wahr erscheinen.

Oder etwa nicht?

Weniger

Antworten 5 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 5 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Licht und Schatten im Mittelalterschinken des berühmten Autors

Die Kritiker sind sich nicht einig über dieses Buch, das durchaus souveräne Stellen hat, etwa die Beschreibung der Henkersmahlzeit für Tylls Vater. Ebenso gefällt mir die Geschichte des Winterkönigs, …

Mehr

Licht und Schatten im Mittelalterschinken des berühmten Autors

Die Kritiker sind sich nicht einig über dieses Buch, das durchaus souveräne Stellen hat, etwa die Beschreibung der Henkersmahlzeit für Tylls Vater. Ebenso gefällt mir die Geschichte des Winterkönigs, wobei Heidelberger Lokalkolorit mitspielt, und auch die Gespräche seiner Frau Liz bei den Friedensverhandlungen in Osnabrück.

Der Westfälische Friede ist ein Durchbruch zur modernen Diplomatie: „Man muss immer erst aushandeln, worüber man eigentlich verhandeln wird, bevor man verhandelt.“ (S.455)

Ich befürworte ebenfalls das umstrittene erste Kapitel (Diskussion im Schweizer Literaturclub) mit dem schönen ersten Satz: „Der Krieg war bisher nicht zu uns gekommen.“ Es gibt Einblicke in die Denkweise dieser Zeit.

Mir missfällt aber die ausführliche und langweilige Darstellung des Prozesses gegen Tylls Vater, drei Beschreibungen von magischen Quadraten sind zwei zu viel. Auch wenn Tyll ein Schalk war, die Drachengeschichten mussten nun wirklich nicht sein. Wenn das Kapitel „Im Schacht“ uns den Krieg näher bringen sollte, so hätte ich mir lieber eine Schlachtbeschreibung, etwa vom Tode Gustav Adolfs, gewünscht.

Kehlmann beleuchtet verschiedene Schlaglichter des Dreißigjährigen Krieges, die durch Tyll Ulenspiegel verbunden werden. Das kann man wohl so machen. Dennoch habe ich gerne den Wikipedia-Artikel zum „Winterkönig“ gelesen, um zu wissen, was wirklich passiert ist. Auch habe ich bei Hermann Bote nachgelesen, was wirklich von Tyll stammt.

Lobend und als Kritik meiner Überschrift sei erwähnt, dass das Buch mit 473 Seiten kein echter „Schinken“ ist. Licht und Schatten ist übrigens auch ein Buchkapitel, in dem steht was unsterblich macht (nämlich bei Kirchner veröffentlicht zu werden. Heute liest ihn keiner mehr. Ist die Person real oder erfunden?) Ich kann gut verstehen, dass auch Tyll nicht sterben will. Kehlmann schreibt schön und gut lesbar, 2,5 Tage habe ich nur für dieses Buch benötigt. 3 Sterne.

Weniger

Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Vergegenwärtigung des Vergangenen

Nach vier Jahren ist mit «Tyll» wieder ein Roman von Daniel Kehlmann erschienen, der das Zeug dazu hat, an den großen Erfolg seines Bestsellers «Die Vermessung der Welt» anzuknüpfen, und auch hier wird Realität und …

Mehr

Vergegenwärtigung des Vergangenen

Nach vier Jahren ist mit «Tyll» wieder ein Roman von Daniel Kehlmann erschienen, der das Zeug dazu hat, an den großen Erfolg seines Bestsellers «Die Vermessung der Welt» anzuknüpfen, und auch hier wird Realität und Fiktion zu einer unterhaltsamen Geschichte verknüpft. Der Trick dabei, die Eulenspiegelei also, ist eine lässliche Schummelei des Autors: Die legendäre Figur tauchte erstmals gegen Ende des Mittelalters auf, der Roman hingegen weist dem berühmten Schelm gut hundert Jahre später eine Rolle mitten im Dreißigjährigen Krieg zu. Und um den geht es letztendlich auch in diesem historischen Roman.

Kehlmann erzählt seine Geschichte in acht Episoden, beginnend mit einem bösen Streich, bei dem Tyll Ulenspiegel den einfältigen, bisher vom Krieg noch verschonten Bewohnern einer Stadt als Schauspieler, Seiltänzer und Bauchredner das Geld aus den Taschen zieht und die euphorisierte Menge am Ende zu einem kollektiven Schuhwerfen anstiftet. Lachend über das damit angerichtete Chaos zieht der notorische Spötter mit seinem Eselskarren und den zwei Begleiterinnen weiter. Tyll stammt aus einer Müllerfamilie, erfahren wir in der Rückblende des nächsten Kapitels, sein autodidaktisch gelehrter Vater beschäftigt sich mit allerlei Zauber, mit Astrologie und Experimenten, bis er als Hexer denunziert und von einem melancholischen Henker «einfühlsam» zu Tode gebracht wird. Als junger Bengel flüchtet der heimatlos gewordene Tyll daraufhin mit der Bäckertochter Nele in die Welt hinaus, in ein durch den barbarischen Krieg verheertes Land. Sie treffen auf den bösartigen Gaukler Pirmin, der sie mitnimmt und ihnen zwar vieles beibringt, sie aber auch sehr schlecht behandelt, - bis Nele ihm schließlich ein finales Pilzgericht kocht: Einige Hände voll Pfifferlinge, gemischt mit etwas Fliegenpilz und Knollenblätterpilz. Jeden der Giftpilze allein kann man herausschmecken, weiß Nele, mit beiden zusammen aber verliert sich der verräterische Beigeschmack völlig.

Die Figur des Tyll bildet eine lose Klammer um das Geschehen im Roman, das sich kapitelweise allmählich von den Bedrängnissen der kleinen Leute hin zu den oft nicht weniger gebeutelten Majestäten entwickelt. In kürzeren und längeren Episoden wird da beispielsweise von der Schlacht von Zusmarshausen berichtet, ein in seiner Brutalität heute kaum noch vorstellbares Gemetzel, oder von den Prager «Winterkönigen», Friedrich V mit seiner schönen Gemahlin Liz, Elisabeth Stuart, Enkelin der berühmten Maria. Die tragische Geschichte dieses böhmischen Königs wird als einer der Auslöser des verheerenden Glaubenskrieges angesehen. Aber auch der faszinierenden Person des berühmten Jesuiten und Universalgelehrten Athanasius Kircher ist zum Beispiel ein Kapitel gewidmet. Als, Jahrzehnte später, im letzten Kapitel, die inzwischen verwitwete und völlig verarmte Liz, die unbeirrt weiterhin kurfürstliche Rechte für ihren Sohn geltend macht, aus ihrem Exil nach Westfalen reist, zu den Friedensverhandlungen, trifft sie dort auf Tyll, Hofnarr des Kaisers. Sie bietet ihm an, mit ihr nach England zu kommen, «Um der alten Zeiten willen», wie sie sagt. «Du weißt so gut wie ich, dass der Kaiser sich früher oder später über dich ärgert. Dann bist du wieder auf der Straße. Du hast es besser bei mir.» Er erwidert: «Aber weißt du, was besser ist? Noch besser als friedlich sterben?» «Sag es mir.» «Nicht sterben, kleine Liz. Das ist viel besser.» Dem Autor gelingt hier ein versöhnliches Ende ohne jeden Kitsch, Chapeau!

Zur Unsterblichkeit dieser legendären Figur dürfte Kehlmann seinerseits einen nicht unwesentlichen Beitrag leisten mit seinem kreativ erdachten und grandios erzählten Roman, der ebenso unterhaltsam ist wie bereichernd, sein bester bisher. Eine gelungene Vergegenwärtigung des Vergangenen, sprachlich brillant, herrlich leichtfüßig erzählt, dabei – gottlob – jedwedes Zeitidiom meidend, mit feiner Ironie angereichert zudem, - eine unbedingt empfehlenswerte Lektüre!

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Der weise Narr

Derbe Späße a la Simplicissimus um die bekannte Figur des weisen Narren Ulenspiegel in grausamer Zeit.

- Vielleicht brauchen wir heute wieder einen solchen Narren...

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Habe noch nicht reingeschaut, Buch soll verschenkt werden .Grüße Eckhard Meisel

Eine Bewertung, die keine ist. Fragt sich nur, warum sie überhaupt verfasst wurde,

Hörbuch-Download MP3

Noethen ist der Größte!

Interessiert an deutscher Geschichte? An skurrilen, humorvollen aber auch grausamen Episoden? Dann mitten hinein ins Mittelalter!

Daniel Kehlmann entführt uns in die raue Zeit des 30jährigen Krieges.

Tyll, die Hauptfiger, sowie eine Handvoll …

Mehr

Noethen ist der Größte!

Interessiert an deutscher Geschichte? An skurrilen, humorvollen aber auch grausamen Episoden? Dann mitten hinein ins Mittelalter!

Daniel Kehlmann entführt uns in die raue Zeit des 30jährigen Krieges.

Tyll, die Hauptfiger, sowie eine Handvoll weiterer, zum Teil historischer Charaktere, sind hineingeworfen in ein zerstörtes Land, seine Einwohner sind verletzt oder grausam, verhaftet im Hexenglauben und überall lauert zumindest latent Gefahr.

Der Autor kombiniert geschickt die verschiedenen Handlungsstränge und Zeitebenen. Großartig, wie sich mosaikartig die Vita des Tyll Ulenspiegel über 30, 40 Jahre hinweg offenbart. Dazwischen immer wieder eingeschoben die Schicksale der Nebenfiguren, wie der bösartige Gaukler, die ehrgeizige Winterkönigin oder die Hexenjäger.

Beworben wird das Buch mit "Zeit für Narren", dass dabei auch der letzte deutsche Drache stirbt, steht für eine weitere, phantasievolle Ebene des Romans.

Nach der "Vermessung der Welt" thematisiert Kehlmann ein weiteres historisches Sujet, das nicht stur an der Historie klebt, sondern diese als sorgfältig recherchierte Folie zur Erzählung einer packenden Geschichte dient. Dabei erweckt er die Protagonisten - ob historische Gestalten oder seiner Phantasie entsprungen - so zum Leben, dass man sich in jede der handelnden Personen hineinversetzen kann; nicht zuletzt das Verdienst des kongenialen Vorlesers.

Der versierte Hörbuchsprecher Ulrich Noethen, den ich bereits als Vorleser der englischen Krimi-Reihe um den Psychologen Joe O'Loughlin kenne und schätze, übertrifft sich hier selbst: Wie er die verschiedenen Dialekte, Akzente und Attitüden der handelnden Personen vermittelt ist grandios. Wie auch als Schauspieler schlüpft er überzeugend in die jeweilige Rolle. Das bietet klaren Mehrwert zum Selbst lesen.

Das Werk um den Narren Till Eulenspiegel (Tyll) der sich wie ein Fisch im Wasser im verheerten Deutschland des 30jährigen Krieges bewegt - etwa in Gesellschaft von brutalen Landsknechten oder als sarkastischer Begleiter des Winterkönigs von Prag - dürfte ein Meilenstein der deutschen Gegenwartsliteratur sein. Grandios!

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Ein Meisterwerk der Sprache! Ich bin nicht unbedingt ein Kehlmann - Fan ( mal ja, mal nein :-)), aber in diesem Buch übertrifft er sich selbst um einiges!

Die Thematik des Dreißigjährigen Krieges hat mich nicht wirklich angesprochen und auch die teils überwältigenden …

Mehr

Ein Meisterwerk der Sprache! Ich bin nicht unbedingt ein Kehlmann - Fan ( mal ja, mal nein :-)), aber in diesem Buch übertrifft er sich selbst um einiges!

Die Thematik des Dreißigjährigen Krieges hat mich nicht wirklich angesprochen und auch die teils überwältigenden Kritiken ließen mich nicht sofort zugreifen... Es war die ständige Präsenz des Buches in Buchhandlungen und Medien, sowie das fast schon magische Cover, auf dem sich alles in verstörendem Reigen zu bewegen scheint, was mich dann doch so neugierig machte, dass ich mir zumindest das Hörbuch holte.

Und, es war die richtige Entscheidung: Ulrich Noethen liest - wie von ihm gewohnt - mit einer Intonation, welche im Zusammenklang mit der Sprache Kehlmanns eine derartig fesselnde, in den Bann ziehende Wirkung auf mich als Hörer ausübt, dass in mir Bilder aufsteigen, die an eigenes Erleben grenzen.

Mein Fazit: Echtes Kopfkino mit Suchtfaktor

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Ich liebe Daniel Kehlmann. "Die Vermessung der Welt" zählt zu meinen Lieblingsbüchern, weil es Wissen, Witz und Menschlichkeit so klug verbindet. Deshalb war meine Vorfreude auf "Tyll" riesig. Und ja, der Roman hat mich beeindruckt – aber nicht so, wie ich das …

Mehr

Ich liebe Daniel Kehlmann. "Die Vermessung der Welt" zählt zu meinen Lieblingsbüchern, weil es Wissen, Witz und Menschlichkeit so klug verbindet. Deshalb war meine Vorfreude auf "Tyll" riesig. Und ja, der Roman hat mich beeindruckt – aber nicht so, wie ich das erwartet hatte.

Kehlmann verlegt die Figur des Narren Ulenspiegel mitten in den Dreißigjährigen Krieg und zeigt eine Welt voller Elend, Aberglauben und Willkür. Die Sprache ist präzise, oft von einer leisen Ironie getragen, und manche Szenen sind schlicht brillant.

Und doch: Ich bin da nicht ganz hineingekommen. Die episodische Struktur – mal hier, mal dort, mal Jahre dazwischen – liess mich oft wieder neu ansetzen. Ich vermisste einen emotionalen Faden, eine Figur, an der ich wirklich hängenbleiben konnte. Tyll selbst bleibt ein Rätsel, der ist mehr Symbol als Mensch. Das ist sicherlich gewollt, aber mir hat manchmal das Herz im Text gefehlt.

Trotzdem ist Tyll ein starkes Buch. Nur ist es diesmal ein Roman, den ich mehr bewundere als liebe. Handwerklich graßartig, sprachlich virtuos, aber innerlich blieb ich ein Stück weit draußen vor der Bühne, während der Narr sein schönes Spiel trieb.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Es geht Kehlmann ganz offensichtlich nicht um die historische Aufarbeitung des langen Kriegs und auch die Figur des Eulenspiegels ist hier zeitlich nicht richtig eingeordnet. Es scheint eher um die Betrachtung des langen Krieges zu gehen, eines Glaubenskrieges, der verheerende Auswirkungen auf die …

Mehr

Es geht Kehlmann ganz offensichtlich nicht um die historische Aufarbeitung des langen Kriegs und auch die Figur des Eulenspiegels ist hier zeitlich nicht richtig eingeordnet. Es scheint eher um die Betrachtung des langen Krieges zu gehen, eines Glaubenskrieges, der verheerende Auswirkungen auf die Bevölkerung hat. Der Verlag hat für die Gestaltung des Einbands auf ein Gemälde von Goya zurückgegriffen, das die Wirren dieser Zeit gut einfängt.

Ich habe diesen Roman sehr gerne gelesen, da ich finde, dass er meisterlich zeigt, wie eine Gesellschaft durch lange Kriegsjahre, Unsicher- und Perspektivlosigkeit aus den Fugen geraten und manipulierbar werden kann.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für