Daniel Kehlmann

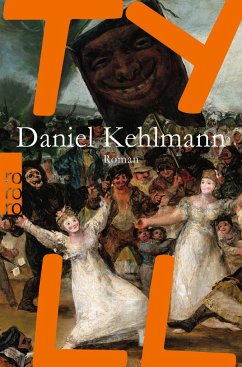

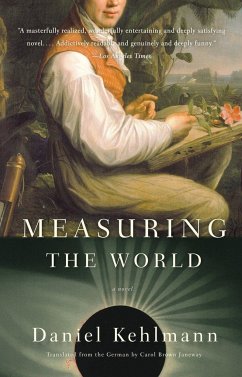

Kehlmann, DanielDaniel Kehlmann, 1975 in München geboren, wurde für sein Werk unter anderem mit dem Candide-Preis, dem WELT-Literaturpreis, dem Per-Olov-Enquist-Preis, dem Kleist-Preis, dem Thomas-Mann-Preis und dem Friedrich-Hölderlin-Preis ausgezeichnet, zuletzt wurden ihm der Frank-Schirrmacher-Preis, der Schubart-Literaturpreis und der Anton-Wildgans-Preis verliehen. Sein Roman "Die Vermessung der Welt" ist zu einem der erfolgreichsten deutschen Romane der Nachkriegszeit geworden, und auch sein Roman "Tyll" stand monatelang auf der Bestsellerliste und findet begeisterte Leser im In- und Ausland. Daniel Kehlmann lebt zurzeit in Berlin und New York.

Als Narr gegen die Ordnung der Dinge

Daniel Kehlmann greift in seinem neuen Roman die Geschichte des Tyll Ulenspiegel auf und entwirft ein philosophisches Historienpanorama

Gleich mit dem ersten Kapitel bemerkt der Leser: Daniel Kehlmann hat sich in seinem neuen Roman der legendären Figur des Till Eulenspiegel nicht angenommen, um die weithin bekannten Scherze und Tricksereien des Narren abermals nachzuerzählen. Themen wie Tod und Gott, die Frage nach Glauben und Mystik oder das Leben des Untertanen als Spielball größerer Mächte werden in diesem einleitenden…mehr

Daniel Kehlmann greift in seinem neuen Roman die Geschichte des Tyll Ulenspiegel auf und entwirft ein philosophisches Historienpanorama

Gleich mit dem ersten Kapitel bemerkt der Leser: Daniel Kehlmann hat sich in seinem neuen Roman der legendären Figur des Till Eulenspiegel nicht angenommen, um die weithin bekannten Scherze und Tricksereien des Narren abermals nachzuerzählen. Themen wie Tod und Gott, die Frage nach Glauben und Mystik oder das Leben des Untertanen als Spielball größerer Mächte werden in diesem einleitenden…mehr

Als Narr gegen die Ordnung der Dinge

Daniel Kehlmann greift in seinem neuen Roman die Geschichte des Tyll Ulenspiegel auf und entwirft ein philosophisches Historienpanorama

Gleich mit dem ersten Kapitel bemerkt der Leser: Daniel Kehlmann hat sich in seinem neuen Roman der legendären Figur des Till Eulenspiegel nicht angenommen, um die weithin bekannten Scherze und Tricksereien des Narren abermals nachzuerzählen. Themen wie Tod und Gott, die Frage nach Glauben und Mystik oder das Leben des Untertanen als Spielball größerer Mächte werden in diesem einleitenden Stück zu einem packend erzählten Potpourri vermischt. Tyll Ulenspiegel, wie Kehlmann seinen Helden nennt, erscheint nicht als schnöder Spaßmacher. Vielmehr wird er als mythische Figur mit dämonischem Antlitz eingeführt, die über den Dingen zu schweben scheint und der die Ordnung der Wirklichkeit nichts anhaben kann. Ganz im Gegenteil macht sie sich diese Welt untertan und gestaltet sie nach ihren Regeln.

Kehlmann, der spätestens mit seinem Buch "Die Vermessung der Welt" zu einem Autor von Weltrang wurde, verlegt die Geschichte des "Tyll" in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges, also in die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts. Es ist eine düstere Zeit, in der Mörderbanden und Söldner durch die verwüsteten deutschen Lande marodieren. Die Pest grassiert. Hungersnöte plagen die Bevölkerung. Der Tod ist überall präsent. Die Welt scheint völlig aus den Fugen geraten. Gleichzeitig ist es eine Zeit des Wandels; das Streben nach wissenschaftlichen Erkenntnissen löst langsam Aberglaube, Hokuspokus und Alchemie ab. So tut sich Raum für eine neue säkulare und aufgeklärte Weltsicht auf.

Tyll ist der Sohn des Müllers Claus Ulenspiegel und wächst in einem Dorf in Norddeutschland auf. Sein Vater ist ein neugieriger Mann, der - für die damalige Zeit ungewöhnlich - lesen kann und der sich mit Medizin, Heilen und Hexerei beschäftigt. Es ist ein armes Dasein, das die Familie fristet, bedroht von schlechten Ernten und häufigen Schicksalsschlägen, die das Leben unsicher und schmerzlich machen. Nach einem Unfall in jungen Jahren beschließt Tyll, dass er nicht sterben will. Er zeigt Talent für das Jonglieren und den Seiltanz. "Tyll tanzt, als hätte er es gelernt, er tanzt, als hätte sein Körper keine Schwere und als gäbe es kein größeres Vergnügen. Er springt und dreht sich und springt wieder, als hätte er nicht gerade erst alles verloren, und es ist so ansteckend, dass ein paar und dann noch ein paar und dann immer mehr von den Zuhörern ebenfalls zu tanzen beginnen."

Hier wächst kein gewöhnlicher Junge heran, sondern einer, der mutig genug ist, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Nach einem tragischen Vorfall verändert sich Tylls Leben für immer. Er muss fliehen. Zusammen mit einer Freundin zieht er hinaus in die Welt, trifft einen Bänkelsänger, dann den grimmigen Pirmin, der den beiden alles über die Kunst der Gauklerei und des Narrentums beibringt. Zum einen erzählt Kehlmann Tylls Odyssee, zum anderen wird das Wirken Tylls in anderen Kapiteln aus der Sicht von weiteren Protagonisten und historischen Figuren wie dem schwedischen König Friedrich V., von dessen Frau Elisabeth Stuart oder von Adam Olearius, dem Gottorfer Hofmathematiker, erzählt. Kehlmann geht es offensichtlich nicht darum, Tylls Leben und Narreteien an den Höfen der damaligen Welt in aller Ausführlichkeit wiederzugeben. Stattdessen entwirft er in einer brennend poetischen Sprache ein episches Historienpanorama, in dem sich die Lebenswege vieler damals berühmter Persönlichkeiten zu einem philosophischen Drama vermengen. Tyll ist in diesem von Kehlmann mit viel Verve erzählten Stück der Narr, der es wagt, die allgemeingültigen Regeln infrage zu stellen. Intuitiv wendet er sich einer anderen, einer neuen Wirklichkeit zu, deren Ordnung am Horizont aufschimmert, die aber für die meisten noch nicht erkennbar ist. Kehlmann ist damit auch ein Buch gelungen, das Zuversicht geben kann - in einer Zeit der Krisen, der Verunsicherung und der Ängste.

Daniel Kehlmann greift in seinem neuen Roman die Geschichte des Tyll Ulenspiegel auf und entwirft ein philosophisches Historienpanorama

Gleich mit dem ersten Kapitel bemerkt der Leser: Daniel Kehlmann hat sich in seinem neuen Roman der legendären Figur des Till Eulenspiegel nicht angenommen, um die weithin bekannten Scherze und Tricksereien des Narren abermals nachzuerzählen. Themen wie Tod und Gott, die Frage nach Glauben und Mystik oder das Leben des Untertanen als Spielball größerer Mächte werden in diesem einleitenden Stück zu einem packend erzählten Potpourri vermischt. Tyll Ulenspiegel, wie Kehlmann seinen Helden nennt, erscheint nicht als schnöder Spaßmacher. Vielmehr wird er als mythische Figur mit dämonischem Antlitz eingeführt, die über den Dingen zu schweben scheint und der die Ordnung der Wirklichkeit nichts anhaben kann. Ganz im Gegenteil macht sie sich diese Welt untertan und gestaltet sie nach ihren Regeln.

Kehlmann, der spätestens mit seinem Buch "Die Vermessung der Welt" zu einem Autor von Weltrang wurde, verlegt die Geschichte des "Tyll" in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges, also in die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts. Es ist eine düstere Zeit, in der Mörderbanden und Söldner durch die verwüsteten deutschen Lande marodieren. Die Pest grassiert. Hungersnöte plagen die Bevölkerung. Der Tod ist überall präsent. Die Welt scheint völlig aus den Fugen geraten. Gleichzeitig ist es eine Zeit des Wandels; das Streben nach wissenschaftlichen Erkenntnissen löst langsam Aberglaube, Hokuspokus und Alchemie ab. So tut sich Raum für eine neue säkulare und aufgeklärte Weltsicht auf.

Tyll ist der Sohn des Müllers Claus Ulenspiegel und wächst in einem Dorf in Norddeutschland auf. Sein Vater ist ein neugieriger Mann, der - für die damalige Zeit ungewöhnlich - lesen kann und der sich mit Medizin, Heilen und Hexerei beschäftigt. Es ist ein armes Dasein, das die Familie fristet, bedroht von schlechten Ernten und häufigen Schicksalsschlägen, die das Leben unsicher und schmerzlich machen. Nach einem Unfall in jungen Jahren beschließt Tyll, dass er nicht sterben will. Er zeigt Talent für das Jonglieren und den Seiltanz. "Tyll tanzt, als hätte er es gelernt, er tanzt, als hätte sein Körper keine Schwere und als gäbe es kein größeres Vergnügen. Er springt und dreht sich und springt wieder, als hätte er nicht gerade erst alles verloren, und es ist so ansteckend, dass ein paar und dann noch ein paar und dann immer mehr von den Zuhörern ebenfalls zu tanzen beginnen."

Hier wächst kein gewöhnlicher Junge heran, sondern einer, der mutig genug ist, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Nach einem tragischen Vorfall verändert sich Tylls Leben für immer. Er muss fliehen. Zusammen mit einer Freundin zieht er hinaus in die Welt, trifft einen Bänkelsänger, dann den grimmigen Pirmin, der den beiden alles über die Kunst der Gauklerei und des Narrentums beibringt. Zum einen erzählt Kehlmann Tylls Odyssee, zum anderen wird das Wirken Tylls in anderen Kapiteln aus der Sicht von weiteren Protagonisten und historischen Figuren wie dem schwedischen König Friedrich V., von dessen Frau Elisabeth Stuart oder von Adam Olearius, dem Gottorfer Hofmathematiker, erzählt. Kehlmann geht es offensichtlich nicht darum, Tylls Leben und Narreteien an den Höfen der damaligen Welt in aller Ausführlichkeit wiederzugeben. Stattdessen entwirft er in einer brennend poetischen Sprache ein episches Historienpanorama, in dem sich die Lebenswege vieler damals berühmter Persönlichkeiten zu einem philosophischen Drama vermengen. Tyll ist in diesem von Kehlmann mit viel Verve erzählten Stück der Narr, der es wagt, die allgemeingültigen Regeln infrage zu stellen. Intuitiv wendet er sich einer anderen, einer neuen Wirklichkeit zu, deren Ordnung am Horizont aufschimmert, die aber für die meisten noch nicht erkennbar ist. Kehlmann ist damit auch ein Buch gelungen, das Zuversicht geben kann - in einer Zeit der Krisen, der Verunsicherung und der Ängste.

Interview mit Daniel Kehlmann zum Roman "Tyll"

Gleich eine Frage vorweg: Wurden Sie im Deutschunterricht in der Schule auch mit Nacherzählungen von Till Eulenspiegels Scherzen malträtiert? Begleitet Sie Till also schon sehr lange? Oder sind Sie erst kürzlich auf ihn gestoßen?

Daniel Kehlmann: Er begleitet mich, seitdem ich als Kind Erich Kästners Nacherzählung gelesen habe. Später habe ich dann Charles de Costers großen Roman "Ulenspiegel" in den Niederlanden gelesen. Aber in der Schule ist er mir zum Glück nie begegnet, sonst hätte ich mich wahrscheinlich von ihm…mehr

Gleich eine Frage vorweg: Wurden Sie im Deutschunterricht in der Schule auch mit Nacherzählungen von Till Eulenspiegels Scherzen malträtiert? Begleitet Sie Till also schon sehr lange? Oder sind Sie erst kürzlich auf ihn gestoßen?

Daniel Kehlmann: Er begleitet mich, seitdem ich als Kind Erich Kästners Nacherzählung gelesen habe. Später habe ich dann Charles de Costers großen Roman "Ulenspiegel" in den Niederlanden gelesen. Aber in der Schule ist er mir zum Glück nie begegnet, sonst hätte ich mich wahrscheinlich von ihm…mehr

Interview mit Daniel Kehlmann zum Roman "Tyll"

Gleich eine Frage vorweg: Wurden Sie im Deutschunterricht in der Schule auch mit Nacherzählungen von Till Eulenspiegels Scherzen malträtiert? Begleitet Sie Till also schon sehr lange? Oder sind Sie erst kürzlich auf ihn gestoßen?

Daniel Kehlmann: Er begleitet mich, seitdem ich als Kind Erich Kästners Nacherzählung gelesen habe. Später habe ich dann Charles de Costers großen Roman "Ulenspiegel" in den Niederlanden gelesen. Aber in der Schule ist er mir zum Glück nie begegnet, sonst hätte ich mich wahrscheinlich von ihm ferngehalten. Schule hat einfach diesen Effekt, das ist schade, aber man kann dagegen nichts tun.

Was fasziniert Sie an der Figur des Till Eulenspiegel, dem eine historische Figur aus dem 14. Jahrhundert zugrunde liegen soll, die im niedersächsischen Mölln gelebt hat?

Daniel Kehlmann: Er ist rätselhaft und anarchisch. Lustig ist er nicht mehr wirklich für uns, er verkörpert eher der Geist des Humors selbst, aber er ist nicht jemand, über den wir wirklich noch lachen können. Es war vor allem diese unheimliche Dimension, die mich gereizt hat, ich verstehe meine Tyll-Figur selbst nicht, weder begreife ich ihre Motivationen, noch ihre Handlungen und Ansichten. Es war fast so, als hätte Tyll mich ausgesucht, nicht ich ihn.

In Ihrem Roman erfinden Sie die Biografie des Tyll Ulenspiegel neu und verlegen sein Leben in die Zeit des Dreißigjährigen Kriegs, also ins 17. Jahrhundert - eine düstere Zeit, in der moralische Regeln und die Weltsicht der Vernunft aus den Angeln gehoben werden. Ist Tyll jemand, der sich gegen dieses Chaos und diese Abgründe stemmt?

Daniel Kehlmann: Ganz ehrlich: Ich weiß es nicht. Er versucht, in dieser dunklen Zeit zu überleben. Er ist ganz gut darin, er gedeiht sogar. Er macht die Welt nicht schlechter, aber er ist auch nicht daran interessiert, sie besser zu machen. Er will leben. Und das gelingt ihm.

Gleichzeitig hält Tyll den Menschen mit seinen Scherzen ihre Niederträchtigkeiten und Unzulänglichkeiten vor. Ist er so etwas wie ein fatalistischer oder dämonischer Humanist?

Daniel Kehlmann: Mein Tyll ist sicher mehr dämonisch als Humanist, aber er ist auch nicht bösartig; er hat sadistische Züge, aber Menschen, denen es schlecht geht, tut er normalerweise nichts an.

Wie hat sich die Arbeit an dem Buch gestaltet? Haben Sie eingehend über Tills Leben und die Welt des 17. Jahrhunderts recherchiert?

Daniel Kehlmann: Vor allem über die Welt des 17. Jahrhunderts - jahrelang. Hätte ich vorher gewusst, wie schwierig das ist, wie fremd diese Welt ist, ich hätte es wahrscheinlich nicht unternommen. Eine vor-aufklärerische Welt, in der praktisch jeder an Magie glaubt und niemand je Wasser trinken kann (alle Brunnen waren kontaminiert) - eine sehr fremde und durchwegs alkoholisierte Welt, in die man sich schwer hineinversetzen kann, aber gelingt es einem, istes ein großes geistiges Abenteuer.

Bei der Lektürehat man den Eindruck, dass der Schreibprozess Ihnen sehr viel Spaß gemacht haben muss - es findet sich sehr viel unterschwelliger Humor in Ihrer Sprache, die Szenen pochen vor Lebendigkeit. War der Schreibprozess tatsächlich so leicht, wie er wirkt?

Daniel Kehlmann: Teilweise ja, dann wieder über weite Strecken nicht. Ich habe vier Jahre an dem Buch gearbeitet, aber für die letzten zweihundert Seiten habe ich nur wenige Monate gebraucht. Es war zugleich das Schwerste und dann am Ende plötzlich das Leichteste all meiner Bücher.

Der Roman spielt in den Zeiten der Glaubenskriege - Tyll ist niemand, der sich religiösen Ordnungen unterwerfen würde, er tänzelt über den Ordnungen und scheint nicht von dieser Welt zu sein, beflügelt von einer nahezu übernatürlichen Lebenskraft. War es Ihnen auch ein Anliegen, die Kraft des Irrationalen, des Geheimnisvollen und Magischen zu beschwören?

Daniel Kehlmann: Das geschieht ganz von selbst, wenn man sich ins 17. Jahrhundert versetzt. Wie gesagt, jedermann glaubte an Magie, die Aufklärung war noch weit entfernt, da hat man es ganz von selbst mit der Kraft des Geheimnisvollen und des Magischen zu tun - und man muss sich dem eher entgegenstellen. Zum Beispiel war mir klar, dass es in meinem Buch keine Hexen geben dürfte. Die Hexenprozesse sind ein furchtbares historisches Unrecht, unzählige Menschen wurden auf unsagbare Art gefoltert und getötet, da darf man sich dann nicht der Folklore hingeben, die Hexen beim Erzählen zu etwas Realem zu machen. Es gibt Magie in meinem Buch, aber Hexen gibt es nicht!

Die Welt, die Sie im Buch beschreiben, ist aus den Fugen geraten. Man ist gewillt, Ihr Buch auch als Interpretation für unsere Welt zu sehen, in der die Verheißungen des Liberalismus an die Grenzen der Realität gestoßen zu sein scheinen, in der Kriege, Krisen und Terror neue Unsicherheiten bringen. Wenn Tylls Wirken und Leben ein Sinnbild für die Macht der Kunst ist: Kann die Kunst in unruhigen Zeiten helfen, eine Orientierung zu geben? Oder ist die Macht der Kunst nur ein fauler Trost?

Daniel Kehlmann: Sie ist vielleicht der einzige Trost, aber nur solange man der Gefahr entkommt. Das schafft Tyll ja immer wieder. Ich muss zugeben, dass mir die Arbeit an dem Roman dabei geholfen hat, mit den täglichen Schlagzeilen fertigzuwerden. Wir sehen voll Schaudern nach Syrien, aber im Dreißigjährigen Krieg waren wir Syrien, und ganz Europa versank in einem Schrecken ohne Ende. Davon zu erzählen gibt einem historische Perspektive, man erschrickt dann nicht über alles gleich so sehr. Zugleich weiß man auch, wie fragil die Ordnung ist und wie schnell die Katastrophe da sein kann.

Gleich eine Frage vorweg: Wurden Sie im Deutschunterricht in der Schule auch mit Nacherzählungen von Till Eulenspiegels Scherzen malträtiert? Begleitet Sie Till also schon sehr lange? Oder sind Sie erst kürzlich auf ihn gestoßen?

Daniel Kehlmann: Er begleitet mich, seitdem ich als Kind Erich Kästners Nacherzählung gelesen habe. Später habe ich dann Charles de Costers großen Roman "Ulenspiegel" in den Niederlanden gelesen. Aber in der Schule ist er mir zum Glück nie begegnet, sonst hätte ich mich wahrscheinlich von ihm ferngehalten. Schule hat einfach diesen Effekt, das ist schade, aber man kann dagegen nichts tun.

Was fasziniert Sie an der Figur des Till Eulenspiegel, dem eine historische Figur aus dem 14. Jahrhundert zugrunde liegen soll, die im niedersächsischen Mölln gelebt hat?

Daniel Kehlmann: Er ist rätselhaft und anarchisch. Lustig ist er nicht mehr wirklich für uns, er verkörpert eher der Geist des Humors selbst, aber er ist nicht jemand, über den wir wirklich noch lachen können. Es war vor allem diese unheimliche Dimension, die mich gereizt hat, ich verstehe meine Tyll-Figur selbst nicht, weder begreife ich ihre Motivationen, noch ihre Handlungen und Ansichten. Es war fast so, als hätte Tyll mich ausgesucht, nicht ich ihn.

In Ihrem Roman erfinden Sie die Biografie des Tyll Ulenspiegel neu und verlegen sein Leben in die Zeit des Dreißigjährigen Kriegs, also ins 17. Jahrhundert - eine düstere Zeit, in der moralische Regeln und die Weltsicht der Vernunft aus den Angeln gehoben werden. Ist Tyll jemand, der sich gegen dieses Chaos und diese Abgründe stemmt?

Daniel Kehlmann: Ganz ehrlich: Ich weiß es nicht. Er versucht, in dieser dunklen Zeit zu überleben. Er ist ganz gut darin, er gedeiht sogar. Er macht die Welt nicht schlechter, aber er ist auch nicht daran interessiert, sie besser zu machen. Er will leben. Und das gelingt ihm.

Gleichzeitig hält Tyll den Menschen mit seinen Scherzen ihre Niederträchtigkeiten und Unzulänglichkeiten vor. Ist er so etwas wie ein fatalistischer oder dämonischer Humanist?

Daniel Kehlmann: Mein Tyll ist sicher mehr dämonisch als Humanist, aber er ist auch nicht bösartig; er hat sadistische Züge, aber Menschen, denen es schlecht geht, tut er normalerweise nichts an.

Wie hat sich die Arbeit an dem Buch gestaltet? Haben Sie eingehend über Tills Leben und die Welt des 17. Jahrhunderts recherchiert?

Daniel Kehlmann: Vor allem über die Welt des 17. Jahrhunderts - jahrelang. Hätte ich vorher gewusst, wie schwierig das ist, wie fremd diese Welt ist, ich hätte es wahrscheinlich nicht unternommen. Eine vor-aufklärerische Welt, in der praktisch jeder an Magie glaubt und niemand je Wasser trinken kann (alle Brunnen waren kontaminiert) - eine sehr fremde und durchwegs alkoholisierte Welt, in die man sich schwer hineinversetzen kann, aber gelingt es einem, istes ein großes geistiges Abenteuer.

Bei der Lektürehat man den Eindruck, dass der Schreibprozess Ihnen sehr viel Spaß gemacht haben muss - es findet sich sehr viel unterschwelliger Humor in Ihrer Sprache, die Szenen pochen vor Lebendigkeit. War der Schreibprozess tatsächlich so leicht, wie er wirkt?

Daniel Kehlmann: Teilweise ja, dann wieder über weite Strecken nicht. Ich habe vier Jahre an dem Buch gearbeitet, aber für die letzten zweihundert Seiten habe ich nur wenige Monate gebraucht. Es war zugleich das Schwerste und dann am Ende plötzlich das Leichteste all meiner Bücher.

Der Roman spielt in den Zeiten der Glaubenskriege - Tyll ist niemand, der sich religiösen Ordnungen unterwerfen würde, er tänzelt über den Ordnungen und scheint nicht von dieser Welt zu sein, beflügelt von einer nahezu übernatürlichen Lebenskraft. War es Ihnen auch ein Anliegen, die Kraft des Irrationalen, des Geheimnisvollen und Magischen zu beschwören?

Daniel Kehlmann: Das geschieht ganz von selbst, wenn man sich ins 17. Jahrhundert versetzt. Wie gesagt, jedermann glaubte an Magie, die Aufklärung war noch weit entfernt, da hat man es ganz von selbst mit der Kraft des Geheimnisvollen und des Magischen zu tun - und man muss sich dem eher entgegenstellen. Zum Beispiel war mir klar, dass es in meinem Buch keine Hexen geben dürfte. Die Hexenprozesse sind ein furchtbares historisches Unrecht, unzählige Menschen wurden auf unsagbare Art gefoltert und getötet, da darf man sich dann nicht der Folklore hingeben, die Hexen beim Erzählen zu etwas Realem zu machen. Es gibt Magie in meinem Buch, aber Hexen gibt es nicht!

Die Welt, die Sie im Buch beschreiben, ist aus den Fugen geraten. Man ist gewillt, Ihr Buch auch als Interpretation für unsere Welt zu sehen, in der die Verheißungen des Liberalismus an die Grenzen der Realität gestoßen zu sein scheinen, in der Kriege, Krisen und Terror neue Unsicherheiten bringen. Wenn Tylls Wirken und Leben ein Sinnbild für die Macht der Kunst ist: Kann die Kunst in unruhigen Zeiten helfen, eine Orientierung zu geben? Oder ist die Macht der Kunst nur ein fauler Trost?

Daniel Kehlmann: Sie ist vielleicht der einzige Trost, aber nur solange man der Gefahr entkommt. Das schafft Tyll ja immer wieder. Ich muss zugeben, dass mir die Arbeit an dem Roman dabei geholfen hat, mit den täglichen Schlagzeilen fertigzuwerden. Wir sehen voll Schaudern nach Syrien, aber im Dreißigjährigen Krieg waren wir Syrien, und ganz Europa versank in einem Schrecken ohne Ende. Davon zu erzählen gibt einem historische Perspektive, man erschrickt dann nicht über alles gleich so sehr. Zugleich weiß man auch, wie fragil die Ordnung ist und wie schnell die Katastrophe da sein kann.

![Die Reise der Verlorenen. [Theater der Gegenwart] Cover Die Reise der Verlorenen. [Theater der Gegenwart]](https://bilder.buecher.de/produkte/70/70518/70518125n.jpg)