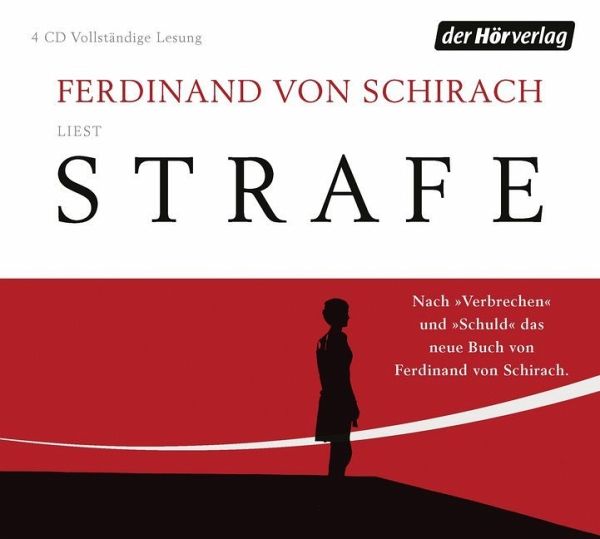

Ferdinand von Schirach

Audio-CD

Strafe, 4 Audio-CDs

Stories, Lesung. Ungekürzte Ausgabe. 300 Min.

Gesprochen von Schirach, Ferdinand von

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

Was ist Wahrheit? Was ist Wirklichkeit? Wie wurden wir, wer wir sind?Ferdinand von Schirach beschreibt in seinem neuen Buch "Strafe" zwölf Schicksale. Wie schon in den beiden Titeln "Verbrechen" und "Schuld" zeigt er, wie schwer es ist, einem Menschen gerecht zu werden und wie voreilig unsere Begriffe von "gut" und "böse" oft sind.Ferdinand von Schirach verurteilt nie. In ruhiger, distanzierter Gelassenheit und zugleich voller Empathie erzählt er von Einsamkeit und Fremdheit, von dem Streben nach Glück und dem Scheitern. Seine Geschichten sind Erzählungen über uns selbst.Gelesen von Ferd...

Was ist Wahrheit? Was ist Wirklichkeit? Wie wurden wir, wer wir sind?

Ferdinand von Schirach beschreibt in seinem neuen Buch "Strafe" zwölf Schicksale. Wie schon in den beiden Titeln "Verbrechen" und "Schuld" zeigt er, wie schwer es ist, einem Menschen gerecht zu werden und wie voreilig unsere Begriffe von "gut" und "böse" oft sind.

Ferdinand von Schirach verurteilt nie. In ruhiger, distanzierter Gelassenheit und zugleich voller Empathie erzählt er von Einsamkeit und Fremdheit, von dem Streben nach Glück und dem Scheitern. Seine Geschichten sind Erzählungen über uns selbst.

Gelesen von Ferdinand von Schirach.

(4 CDs, Laufzeit: 4h 22)

Ferdinand von Schirach beschreibt in seinem neuen Buch "Strafe" zwölf Schicksale. Wie schon in den beiden Titeln "Verbrechen" und "Schuld" zeigt er, wie schwer es ist, einem Menschen gerecht zu werden und wie voreilig unsere Begriffe von "gut" und "böse" oft sind.

Ferdinand von Schirach verurteilt nie. In ruhiger, distanzierter Gelassenheit und zugleich voller Empathie erzählt er von Einsamkeit und Fremdheit, von dem Streben nach Glück und dem Scheitern. Seine Geschichten sind Erzählungen über uns selbst.

Gelesen von Ferdinand von Schirach.

(4 CDs, Laufzeit: 4h 22)

Schirach, Ferdinand von

Der Spiegel nannte Ferdinand von Schirach einen »großartigen Erzähler«, die New York Times einen »außergewöhnlichen Stilisten«, der Independent verglich ihn mit Kafka und Kleist, der Daily Telegraph schrieb, er sei »eine der markantesten Stimmen der europäischen Literatur«. Die Erzählungsbände »Verbrechen« und »Schuld« und die Romane »Der Fall Collini« und »Tabu« wurden zu millionenfach verkauften internationalen Bestsellern. Sie erschienen in mehr als vierzig Ländern. Sein Theaterstück »Terror« zählt zu den weltweit erfolgreichsten Dramen unserer Zeit. Ferdinand von Schirach wurde vielfach mit Literaturpreisen ausgezeichnet. Er lebt in Berlin. Zuletzt erschien von ihm im Herbst 2017 unter dem Titel »Die Herzlichkeit der Vernunft« ein Band mit Gesprächen mit Alexander Kluge.

Schirach, Ferdinand von

Der Spiegel nannte Ferdinand von Schirach einen »großartigen Erzähler«, die New York Times einen »außergewöhnlichen Stilisten«, der Independent verglich ihn mit Kafka und Kleist, der Daily Telegraph schrieb, er sei »eine der markantesten Stimmen der europäischen Literatur«. Die Erzählungsbände »Verbrechen« und »Schuld« und die Romane »Der Fall Collini« und »Tabu« wurden zu millionenfach verkauften internationalen Bestsellern. Sie erschienen in mehr als vierzig Ländern. Sein Theaterstück »Terror« zählt zu den weltweit erfolgreichsten Dramen unserer Zeit. Ferdinand von Schirach wurde vielfach mit Literaturpreisen ausgezeichnet. Er lebt in Berlin. Zuletzt erschienen von ihm die Spiegel-Bestseller »Die Herzlichkeit der Vernunft«, ein Band mit Gesprächen mit Alexander Kluge, die Erzählungen »Strafe« sowie sein persönlichstes Buch »Kaffee und Zigaretten«.

Der Spiegel nannte Ferdinand von Schirach einen »großartigen Erzähler«, die New York Times einen »außergewöhnlichen Stilisten«, der Independent verglich ihn mit Kafka und Kleist, der Daily Telegraph schrieb, er sei »eine der markantesten Stimmen der europäischen Literatur«. Die Erzählungsbände »Verbrechen« und »Schuld« und die Romane »Der Fall Collini« und »Tabu« wurden zu millionenfach verkauften internationalen Bestsellern. Sie erschienen in mehr als vierzig Ländern. Sein Theaterstück »Terror« zählt zu den weltweit erfolgreichsten Dramen unserer Zeit. Ferdinand von Schirach wurde vielfach mit Literaturpreisen ausgezeichnet. Er lebt in Berlin. Zuletzt erschien von ihm im Herbst 2017 unter dem Titel »Die Herzlichkeit der Vernunft« ein Band mit Gesprächen mit Alexander Kluge.

Schirach, Ferdinand von

Der Spiegel nannte Ferdinand von Schirach einen »großartigen Erzähler«, die New York Times einen »außergewöhnlichen Stilisten«, der Independent verglich ihn mit Kafka und Kleist, der Daily Telegraph schrieb, er sei »eine der markantesten Stimmen der europäischen Literatur«. Die Erzählungsbände »Verbrechen« und »Schuld« und die Romane »Der Fall Collini« und »Tabu« wurden zu millionenfach verkauften internationalen Bestsellern. Sie erschienen in mehr als vierzig Ländern. Sein Theaterstück »Terror« zählt zu den weltweit erfolgreichsten Dramen unserer Zeit. Ferdinand von Schirach wurde vielfach mit Literaturpreisen ausgezeichnet. Er lebt in Berlin. Zuletzt erschienen von ihm die Spiegel-Bestseller »Die Herzlichkeit der Vernunft«, ein Band mit Gesprächen mit Alexander Kluge, die Erzählungen »Strafe« sowie sein persönlichstes Buch »Kaffee und Zigaretten«.

Produktdetails

- Verlag: Dhv Der Hörverlag

- Anzahl: 4 Audio CDs

- Gesamtlaufzeit: 300 Min.

- Erscheinungstermin: 27. Februar 2018

- Sprache: Deutsch

- ISBN-13: 9783844528770

- Artikelnr.: 49963501

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

buecher-magazin.deDass man in kurzen Geschichten nur wenig erzählen könne, mit diesem Vorurteil räumt Ferdinand von Schirach in "Strafe" einmal mehr eindrucksvoll auf. Gleich in der ersten seiner zwölf Erzählungen faltet er ein ganzes Leben auf, bis zu jenem Punkt, an dem das zehrende Schicksal der Protagonistin sich mit demjenigen einer anderen Frau kreuzt, über deren Ehemann sie als Schöffin zu Gericht sitzen soll. Die Geschichte endet abrupt und mit einer Wendung, die wohl pathetisch geraten wäre, hätte sie von Schirachs feinsinniger Erzählstil nicht dagegen immunisiert. Der juristische Hintergrund ist fachlich fundiert gestaltet, bei einem schreibenden Strafverteidiger eine Selbstverständlichkeit. Der Autor trägt seine Erzählungen selbst vor. Eine Ausbildung als Sprecher ersetzt das nicht. Von Schirach besitzt eine angenehme Lesestimme. Mit seinem ruhigen, melancholischen Vortrag gelingt es ihm, über weite Strecken eine fast hypnotisch fesselnde Atmosphäre zu erzeugen. Immer wieder aber stolpert er über seine eigenen Worte. Dann verrutschen ihm die Betonungen, das Melancholische wirkt auf einmal träge. Und was lakonisch gemeint war, klingt abgehackt und aufgesagt. Zum Glück wird's danach meist schnell wieder besser.

buecher-magazin.deDass man in kurzen Geschichten nur wenig erzählen könne, mit diesem Vorurteil räumt Ferdinand von Schirach in "Strafe" einmal mehr eindrucksvoll auf. Gleich in der ersten seiner zwölf Erzählungen faltet er ein ganzes Leben auf, bis zu jenem Punkt, an dem das zehrende Schicksal der Protagonistin sich mit demjenigen einer anderen Frau kreuzt, über deren Ehemann sie als Schöffin zu Gericht sitzen soll. Die Geschichte endet abrupt und mit einer Wendung, die wohl pathetisch geraten wäre, hätte sie von Schirachs feinsinniger Erzählstil nicht dagegen immunisiert. Der juristische Hintergrund ist fachlich fundiert gestaltet, bei einem schreibenden Strafverteidiger eine Selbstverständlichkeit. Der Autor trägt seine Erzählungen selbst vor. Eine Ausbildung als Sprecher ersetzt das nicht. Von Schirach besitzt eine angenehme Lesestimme. Mit seinem ruhigen, melancholischen Vortrag gelingt es ihm, über weite Strecken eine fast hypnotisch fesselnde Atmosphäre zu erzeugen. Immer wieder aber stolpert er über seine eigenen Worte. Dann verrutschen ihm die Betonungen, das Melancholische wirkt auf einmal träge. Und was lakonisch gemeint war, klingt abgehackt und aufgesagt. Zum Glück wird's danach meist schnell wieder besser.© BÜCHERmagazin, Stefan Volk (smv)

»Zwölf Texte, die man nicht vergisst - wieder aus der Welt der Justiz, schonungslos, präzise, manchmal kalt distanziert, dann wieder zutiefst menschlich.« Claudio Armbruster / ZDF heute journal

Können wir wirklich (be)werten, was gut und/oder böse ist?

Mit diesem Hörbuch schildert Ferdinand von Schirach zwölf sehr unterschiedliche Schicksale, bei denen man immer wieder merkt, dass man nicht direkt in gut bzw. böse einteilen kann. So wird von den …

Mehr

Können wir wirklich (be)werten, was gut und/oder böse ist?

Mit diesem Hörbuch schildert Ferdinand von Schirach zwölf sehr unterschiedliche Schicksale, bei denen man immer wieder merkt, dass man nicht direkt in gut bzw. böse einteilen kann. So wird von den unterschiedlichsten Gerichtsfällen berichtet, da wären beispielsweise mit „der Taucher“ ein womöglich autoerotischer Unfall, wohingegen es in „die falsche Seite“ um einen möglichen Mord geht.

Bücher von Ferdinand von Schirach habe ich schon gelesen, ein Hörbuch seiner Bücher war mir bislang noch nicht untergekommen, was nun endlich der Fall sein sollte. Gelesen wird es von ihm selbst, was mir wirklich gut gefallen hat. Er hat einen sehr angenehmen, ruhigen und sachlichen Erzählstil, der die Geschichte erst einmal völlig frei von einer Wertung lässt.

Wo vielleicht andere Sprecher mehr betonen, tut er dies nicht – und es tut auch überhaupt nicht Not, denn es ist gut so, wie er dies alles spricht, was auf keinen Fall eintönig ist. Man muss ja der Schilderung zuhören, was man auch wirklich sehr gespannt tut. Diese sind durchaus abwechslungsreich, manchmal hat man vielleicht gleich selbst eine Ahnung wie sich hier welche mögliche Tat abgespielt hat, wie ein Tatablauf doch ganz anders war. Und manchmal liegt man dann vielleicht doch auch ganz falsch.

So merkt man beim Hören, wie normal es für einen doch sonst sehr einsamen Menschen sein kann, wenn er seine Puppe wie seine Frau zuvorkommend behandelt – und wie andere Menschen sich daran gestört fühlen, obwohl es sie ja nicht wirklich betrifft. Alles in allem zeigt Ferdinand von Schirach hier wirklich gut auf, wie man nicht direkt entschieden kann, wer hier gut oder böse gehandelt hat.

Mir hat dieses Hörbuch wirklich gut gefallen, die Art und Weise wie er spricht hat mir gut gefallen, man ist wirklich sehr gespannt auf die Geschichten, die einen doch in gewisser Weise teilweise fassungslos zurück lassen. Ich werte nicht inhaltlich, was in den Geschichten passiert ist, sondern die Umsetzung von Ferdinand von Schirach – und die finde ich sehr gelungen.

Von mir gibt es hier 5 von 5 Sternen und eine Empfehlung.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Mehr als schwarz und weiß

Auf gewohnt sachlich distanzierte Weise präsentiert Ferdinand von Schirach uns mit seinem neuen Buch 12 neue Erzählungen aus dem Bereich der deutschen Rechtsprechung. Sehr gut gewählt ist wieder der Titel des Buches, denn dieses Mal geht es um nicht …

Mehr

Mehr als schwarz und weiß

Auf gewohnt sachlich distanzierte Weise präsentiert Ferdinand von Schirach uns mit seinem neuen Buch 12 neue Erzählungen aus dem Bereich der deutschen Rechtsprechung. Sehr gut gewählt ist wieder der Titel des Buches, denn dieses Mal geht es um nicht erteilte Strafe, die eigentlich auf ein Verbrechen folgen sollte. Jedenfalls, wenn es gerecht zuginge vor den Gerichten - der allgemeinen Einschätzung nach zumindest.

Doch was passiert, wenn man diese Erzählungen liest? Man ertappt sich bei der ein oder anderen Story, dass man aufatmet, weil die Tat nicht gesühnt wurde. Wie kann das angehen, wenn man selbst doch durchaus ein meistenteils gesetzestreues Mitglied unserer Gemeinschaft ist? Das wird wohl das Geheimnis des Ferdinand von Schirach bleiben, wie er solche Misstöne in das gesunde Gerechtigkeitsgefühl des Lesers zu setzen vermag.

Wie immer geht er ganz leise ans Werk, schleicht sich mit der durchaus detaillierten jedoch nie überladenen Schilderung der Lebensumstände von Opfer und Täter an und dann schlägt er zu. Manches Mal hält man die Luft an, wenn das Ende einer Story naht. Ein anderes Mal muss man wirklich schmunzeln, wie beim kleinen Mann. Am meisten beeindruckt und mitgenommen hat mich gleich die erste Geschichte Die Schöffin und auch Subotnik. Wie unsagbar bürokratisch kann unser Rechtssystem sein, dass sowohl die Gerechtigkeit als auch die Leben der am Prozess beteiligten Personen dem untergeordnet werden. Man kann es kaum nachvollziehen.

Bei jedem seiner Bücher erstaunt mich immer wieder, wie von Schirach es fertig bringt, den Leser trotz seiner knappen distanzierten und tatsächlich nahezu emotionslosen Schilderung so einzunehmen. Ich gestehe, dass es nur wenig Bücher gibt, die mich so ergreifen wie seine. Vielleicht weil er wirklich alles schreibt und nichts umschreibt. Weil man solch umfassende Geschichten in kurzen, prägnanten Sätzen serviert bekommt, sodass kaum Zeit bleibt, sich zu wappnen. In einem Absatz kann so viel passieren, wie sonst bei anderen Schriftstellern auf etlichen Seiten.

Wie auch immer: Ich liebe seine Bücher!

Und deshalb kann ich auch dieses Buch nur wärmstens empfehlen.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Die Welt ist nicht zu unterteilen in Schwarz und Weiß und was wir als Gut oder Böse empfinden, ist nicht immer im Einklang mit der juristischen Sichtweise auf die Dinge. In mehreren Erzählungen zeigt Ferdinand von Schirach, wohin Einsamkeit und Verzweiflung die Menschen treiben kann …

Mehr

Die Welt ist nicht zu unterteilen in Schwarz und Weiß und was wir als Gut oder Böse empfinden, ist nicht immer im Einklang mit der juristischen Sichtweise auf die Dinge. In mehreren Erzählungen zeigt Ferdinand von Schirach, wohin Einsamkeit und Verzweiflung die Menschen treiben kann und dass das Rechtssystem nicht immer wirklich Recht hat, wenn man es von der persönlichen oder emotionalen Position betrachtet. Im Mittelpunkt dieser Erzählungen steht immer der Mensch als Teil eines Gefüges. Die Gesellschaft, die Erwartungen an ihn hat (z.B. bei der Schöffin) oder auch nur ein Partner, der Hilfe erwartet in einem Rahmen, der alles übersteigt.

Ferdinand von Schirach fasst in seinem Buch „Strafe“ viele Erzählungen zusammen, die einen als Leser sehr berühren. Sie sind sehr sachlich und distanziert beschrieben und führen eben dadurch die Absurdität der Situationen vor Augen und machen es für den Leser so nah, wie es anders gar nicht möglich gewesen wäre. Die Figuren sind in den seltensten Fällen böse, sie sind allein, überfordert oder vielleicht auch rachsüchtig und persönlich betroffen. Ob sie ihre Strafe erhalten oder nicht hat nichts mit der wirklichen Tat zu tun, sondern mit Zusammenhängen, die aufgedeckt oder eben unter den Teppich gekehrt werden. Mich haben die Erzählungen sehr bewegt. Besonders wie abwechslungsreich und verschieden die Situationen waren, hat mir außerordentlich gut gefallen.

„Strafe“ ist ein großartiges Buch, eine Sammlung von Erzählungen Ferdinand von Schirachs, der einem das Wesen der Menschen vor Augen führt und die Leser berührt durch die Darstellung seiner Figuren. Ein großartiges, kurzweiliges Buch, das viel zu schnell zu Ende war.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Mir war der Name des Autors vorher schon ein Begriff, jedoch kenne ich die früheren Erzählungsbände des Schriftstellers (“Verbrechen“ und “Sühne“) nicht. Ich finde alleine die Titel sehr aussagekräftig und auch die Cover dieser Bücher, immer im …

Mehr

Mir war der Name des Autors vorher schon ein Begriff, jedoch kenne ich die früheren Erzählungsbände des Schriftstellers (“Verbrechen“ und “Sühne“) nicht. Ich finde alleine die Titel sehr aussagekräftig und auch die Cover dieser Bücher, immer im gleichen Stil, erwecken Aufmerksamkeit und zeugen von Inhalt.

Diese Art von Literatur ist keine „leichte Kost“ und es wird deutlich, dass das, was wir Menschen als gut/böse/schwarz/weiß charakterisieren, nicht immer juristisch gesehen gleichermaßen beurteilt werden kann. Ich finde den Aufbau des Buches „Strafe“ mit seinen 12 Geschichten wirklich gelungen. Es wird deutlich, dass man, auch mit wenigen Worten, verdeutlichen kann, dass persönliche Empfindungen und Situationen nicht immer mit dem Rechtssystem konform gehen. Die Schicksale berühren und regen zum Nachdenken an, dabei zeigen sie deutlich auf, dass man verschiedene Situationen immer auch aus unterschiedlichen Gesichtspunkten darstellen muss und sich dadurch erst ein Bild machen kann.

Ich musste mich in diese Erzählungen erst hineinfinden und war von der gewählten Sprache auch zunächst überrascht. Es liest sich nicht einfach herunter wie ein Roman, den man vor dem zu Bett gehen liest, sondern die Inhalte müssen verarbeitet werden und die Sprache muss man auf sich wirken lassen. Letztendlich geht es immer wieder um die Fragen: „Was ist gut/böse/Wahrheit/Wirklichkeit/Wie wurden wir, wer wir sind?“ und lässt sich auf diese Fragen wirklich so leicht eine Antwort finden?

Wer diesen Fragen näher auf den Grund gehen möchte, dem empfehle ich das Buch von Ferdinand von Schirach und spreche eine klare Leseempfehlung mit insgesamt vier Sternen aus.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Wann ist jemand schuldig? Welche Strafe ist berechtigt? Welche Grenzen sollte es in unserer Gesellschaft geben?

Anhand von 12 Kurzgeschichten gibt der Autor den Leser*innen neue Denkanstöße zu diesen Fragen. Dabei zeigt er auf, das es keine klare Grenze zwischen „Gut“ und …

Mehr

Wann ist jemand schuldig? Welche Strafe ist berechtigt? Welche Grenzen sollte es in unserer Gesellschaft geben?

Anhand von 12 Kurzgeschichten gibt der Autor den Leser*innen neue Denkanstöße zu diesen Fragen. Dabei zeigt er auf, das es keine klare Grenze zwischen „Gut“ und „Böse“ gibt. Das Buch hat mich damit wirklich sehr überzeugt: Ich fand es beim Lesen wirklich bereichernd. Zudem hat der Autor die einzelnen Szenarien in der Lektüre knapp, und dennoch ausreichend präzise, dargestellt, was zu einem tieferen Verständnis und einer stärkeren Hervorhebung der jeweiligen Kurzgeschichten geführt hat.

Ich empfehle das Buch jedem weiter, da es eine wichtige Botschaft beinhaltet, gut ausgearbeitet ist und den eigenen Horizont etwas erweitert.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Ferdinand von Schirach, früherer Strafverteidiger, schreibt in seinen 12 Erzählungen über Menschen, die in ihrem Leben mit dem Gericht in Konflikt kommen und wie sie dies bewältigen.

Unsere Rechtssprechung lässt eindeutig erkennen, das es viele Ungereimtheiten und …

Mehr

Ferdinand von Schirach, früherer Strafverteidiger, schreibt in seinen 12 Erzählungen über Menschen, die in ihrem Leben mit dem Gericht in Konflikt kommen und wie sie dies bewältigen.

Unsere Rechtssprechung lässt eindeutig erkennen, das es viele Ungereimtheiten und Nachlässigkeiten gibt, die man bewältigen muss.

Die Gerichtsverfahren sind meist sehr langwierig und es gibt viele falsche Urteile. Dadurch kommen Menschen zu Schaden.

Der Autor erzählt einfühlsam vom Scheitern vieler Menschen bzw. Unkenntnis über die Angeklagten. Seine Erzählungen sind natürlich aber auch spannend. Manchmal nimmt die Opfer-Täter Frage eine überraschende Wende und man kann den Vorgang nicht nachvollziehen. Warum werden Täter nicht besser bestraft? Es könnten weitere Menschenleben gerettet werden.

Das Buch ließt sich sehr gut, da die einzelnen Erzählungen nicht zu lang sind.

Ich war angenehm überrascht und würde es auch weiterempfehlen.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Da ich kein Fan von Kriminalgeschichten bin, stand ich dem Buch skeptisch gegenüber - auch wenn es nicht als Krimi ausgewiesen ist - und wurde eines Besseren belehrt.

Ferdinand von Schirach erzählt in 12 kurzen unabhängigen Geschichten ganz sachlich und absolut emotionslos vom …

Mehr

Da ich kein Fan von Kriminalgeschichten bin, stand ich dem Buch skeptisch gegenüber - auch wenn es nicht als Krimi ausgewiesen ist - und wurde eines Besseren belehrt.

Ferdinand von Schirach erzählt in 12 kurzen unabhängigen Geschichten ganz sachlich und absolut emotionslos vom Leben. Es geht um Zufälligkeiten, falsche Entscheidungen und Lücken in den Rechtssystemen, die über Schicksale entscheiden. Der Autor versteht es, mit wenigen Worten zum Kern des "Problems" vorzudringen.

Mich hat gerade diese totale Emotionslosigkeit berührt und zum Nachdenken gebracht. "Was wäre gewesen wenn" und "wie wäre ich damit umgegangen" das sind die Gedanken, die mir am Ende jeder Passage durch den Kopf gingen.

Das Buch erhält von mir eine uneingeschränkte Leseempfehlung!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Es ist ein schmales Buch mit 12 Schicksalen, die aus dem Leben gegriffen sind.

Es sind keine leichten Geschichten, sondern Fälle, die einem die Augen öffnen sollen. Teilweise gibt es Wendungen und Ergebnisse, die ich so nicht erwartet hätte, die aber zum Nachdenken anregen.

Von …

Mehr

Es ist ein schmales Buch mit 12 Schicksalen, die aus dem Leben gegriffen sind.

Es sind keine leichten Geschichten, sondern Fälle, die einem die Augen öffnen sollen. Teilweise gibt es Wendungen und Ergebnisse, die ich so nicht erwartet hätte, die aber zum Nachdenken anregen.

Von Schirach schreibt sehr sachlich. Für mich eine Spur zu emotionslos und zu distanziert zu seinen Charakteren. Die Geschichten wirkten wie Berichte aus irgendwelchen Akten. Auch fand ich den Schreibstil zwar gut und schnell lesbar, aber der Text wirkte wie abgearbeitet. Stichpunkt für Stichpunkt zu einem Satz formuliert und die emotionalen Worte wurden weggelassen. Wer gerne Romane liest, wird hier wohl etwas von dem kalten und klaren Schreibstil abgeschreckt werden.

Die Schicksale sind trotz des Schreibstil sehr lesenswert und man sollte darüber nachdenken, ob man immer die Menschen in gut (weiß) und böse (schwarz) einteilen kann. Von Schirach zeigt Beispiele, die diese klare Trennung nicht zulassen.

Weniger

Antworten 2 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

+++Die Frage nach der Schuld des Menschen+++

Ein Ehemann quält jahrelang seine junge Frau. Ein Internatsschüler wird fast zu Tode gefoltert. Ein Ehepaar verliert die Kontrolle über seine sexuellen Spiele. Ein Mann wird wegen Kindesmissbrauchs angeklagt. Leise, aber bestimmt stellt …

Mehr

+++Die Frage nach der Schuld des Menschen+++

Ein Ehemann quält jahrelang seine junge Frau. Ein Internatsschüler wird fast zu Tode gefoltert. Ein Ehepaar verliert die Kontrolle über seine sexuellen Spiele. Ein Mann wird wegen Kindesmissbrauchs angeklagt. Leise, aber bestimmt stellt Ferdinand von Schirach die Frage nach der Schuld des Menschen.

Der Spiegel nannte Ferdinand von Schirach einen »großartigen Erzähler«, die New York Times einen »außergewöhnlichen Stilisten«, der Independent verglich ihn mit Kafka und Kleist, der Daily Telegraph schrieb, er sei »eine der markantesten Stimmen der europäischen Literatur«. Die Erzählungsbände »Verbrechen« und »Schuld« und die Romane »Der Fall Collini« und »Tabu« wurden zu millionenfach verkauften internationalen Bestsellern. Sie erschienen bisher in vierzig Ländern. »Terror«, sein jüngstes Werk, zählt zu den erfolgreichsten Theaterstücken unserer Zeit. Ferdinand von Schirach wurde vielfach mit Literaturpreisen ausgezeichnet. Er lebt in Berlin.

Titelübersicht

Weniger

Sollte hier nicht eigentlich das Buch Strafe bewertet werden?