PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

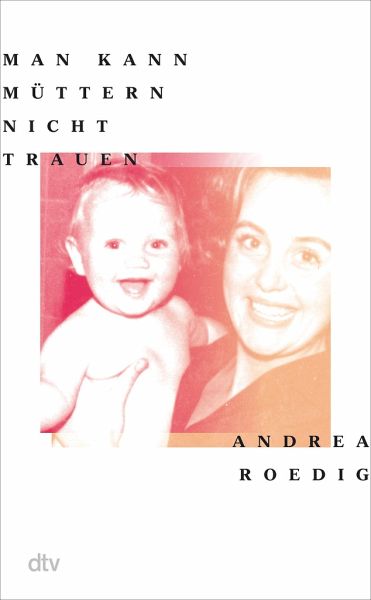

»Ich kenne sie als etwas, das früher war. Vertrautheit ohne Boden.«Ihre Mutter Lilo war eine schöne Frau, Jahrgang 1938, ein Kriegskind. Durch Heirat gelang ihr der soziale Aufstieg von der Modeverkäuferin zur Chefin einer Metzgerei. Das Unglück ist noch nicht absehbar, doch Alkohol- und Tablettenabhängigkeit prägen zunehmend das Familienleben. Als ihre Tochter zwölf Jahre alt ist und nachdem die wohlhabende Düsseldorfer Metzgerfamilie Insolvenz angemeldet hat, verlässt Lilo die Familie. Sie ist für drei Jahre verschwunden, um danach immer wieder kurz im Leben ihrer Tochter aufzuta...

»Ich kenne sie als etwas, das früher war. Vertrautheit ohne Boden.«

Ihre Mutter Lilo war eine schöne Frau, Jahrgang 1938, ein Kriegskind. Durch Heirat gelang ihr der soziale Aufstieg von der Modeverkäuferin zur Chefin einer Metzgerei. Das Unglück ist noch nicht absehbar, doch Alkohol- und Tablettenabhängigkeit prägen zunehmend das Familienleben. Als ihre Tochter zwölf Jahre alt ist und nachdem die wohlhabende Düsseldorfer Metzgerfamilie Insolvenz angemeldet hat, verlässt Lilo die Familie. Sie ist für drei Jahre verschwunden, um danach immer wieder kurz im Leben ihrer Tochter aufzutauchen. Doch der Riss lässt sich nicht mehr kitten. Eine beeindruckend klare, literarische Annäherung an eine fremde Frau, die eigene Mutter.

Ihre Mutter Lilo war eine schöne Frau, Jahrgang 1938, ein Kriegskind. Durch Heirat gelang ihr der soziale Aufstieg von der Modeverkäuferin zur Chefin einer Metzgerei. Das Unglück ist noch nicht absehbar, doch Alkohol- und Tablettenabhängigkeit prägen zunehmend das Familienleben. Als ihre Tochter zwölf Jahre alt ist und nachdem die wohlhabende Düsseldorfer Metzgerfamilie Insolvenz angemeldet hat, verlässt Lilo die Familie. Sie ist für drei Jahre verschwunden, um danach immer wieder kurz im Leben ihrer Tochter aufzutauchen. Doch der Riss lässt sich nicht mehr kitten. Eine beeindruckend klare, literarische Annäherung an eine fremde Frau, die eigene Mutter.

Andrea Roedig, geboren in Du¿sseldorf, ist Essayistin und freie Publizistin. Sie promovierte im Fach Philosophie, war wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Freien Universität Berlin und leitete fünf Jahre die Kulturredaktion der Wochenzeitung ¿der Freitag¿. Seit 2007 lebt Andrea Roedig in Wien und ist Mitherausgeberin der Literaturzeitschrift ¿Wespennest¿.

Produktdetails

- Verlag: DTV

- 1. Auflage

- Seitenzahl: 240

- Erscheinungstermin: 16. März 2022

- Deutsch

- Abmessung: 206mm x 128mm x 26mm

- Gewicht: 355g

- ISBN-13: 9783423290135

- ISBN-10: 3423290137

- Artikelnr.: 62771488

Herstellerkennzeichnung

dtv Verlagsgesellschaft

Tumblingerstraße 21

80337 München

produktsicherheit@dtv.de

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 05.05.2022

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 05.05.2022Fleisch ist kein Gemüse

Kollateralschäden einer rheinischen Metzgerfamilie: Andrea Roedig erzählt aus ihrer Kindheit

Literaturgeschichtlich haben sich die Auseinandersetzungen mit dem (eigenen) Vater bisher als ergiebiger und übrigens auch produktiver erwiesen; unnötig, hier Namen zu nennen. Solche mit der Mutter gibt es kaum - Gottfried Kellers "Grüner Heinrich", der in der ersten, pessimistischeren Fassung an seinem schlechten Gewissen gegenüber der Mutter zerbricht; der andere Gottfried (Benn), der behauptete: "Ich trage dich wie eine Wunde auf meiner Stirn, die sich nicht schließt" (John Lennon meinte es in dem Lied "Mother" ähnlich); Thomas Mann, der sich selbst darüber wunderte, wie kalt er im "Doktor

Kollateralschäden einer rheinischen Metzgerfamilie: Andrea Roedig erzählt aus ihrer Kindheit

Literaturgeschichtlich haben sich die Auseinandersetzungen mit dem (eigenen) Vater bisher als ergiebiger und übrigens auch produktiver erwiesen; unnötig, hier Namen zu nennen. Solche mit der Mutter gibt es kaum - Gottfried Kellers "Grüner Heinrich", der in der ersten, pessimistischeren Fassung an seinem schlechten Gewissen gegenüber der Mutter zerbricht; der andere Gottfried (Benn), der behauptete: "Ich trage dich wie eine Wunde auf meiner Stirn, die sich nicht schließt" (John Lennon meinte es in dem Lied "Mother" ähnlich); Thomas Mann, der sich selbst darüber wunderte, wie kalt er im "Doktor

Mehr anzeigen

Faustus" seine Mutter in Gestalt der Senatorin Rodde abgefertigt hatte; natürlich Michael Lentzens "Muttersterben" und "Der Tod meiner Mutter" von Georg Diez. Na ja, ein paar sind es dann doch.

Diese Schmerzenskinder haben jetzt ein Geschwisterchen bekommen: "Man kann Müttern nicht trauen" von Andrea Roedig. Das genremäßig nicht weiter ausgewiesene, auch nicht allzu dicke Buch ist ohne Zweifel eine der bemerkenswertesten Neuerscheinungen dieses Frühjahrs, nicht nur für dtv. Es mag erlaubt sein, eine Selbstauskunft zu bemühen: "Das Buch erzählt in autofiktionaler Weise die Geschichte meiner Mutter, die die Familie verließ, als ich zwölf Jahre alt war. Es ist eine persönliche Auseinandersetzung mit der Frage, wer diese Frau war, die mir zeitlebens fremd geblieben ist, und zugleich erzählt das Buch über ein Frauenleben in den sechziger und siebziger Jahren, über Wünsche, Hoffnungen und Befreiungsversuche."

Dem wäre wenig hinzuzufügen, wüsste die Erzählung nicht schon durch eine aufs Allerwesentlichste reduzierte, kondensierte Mitteilsamkeit zu imponieren, die weit davon entfernt ist, manieriert zu wirken. Hier wird, aus syntaktischer Bequemlich- oder Ideenlosigkeit, keine Ein-Wort-Satz-Expressivität vorgetäuscht; der knappe, spröde, angenehm alltagssprachliche Stil ist vielmehr die historisch wie ästhetisch stimmige Art und Weise, vom Aufstieg und vom Niedergang einer ebenso bodenständigen wie dann eben doch ungut abgehobenen rheinischen Metzgersippe zu berichten. Fast hätte man als Untertitel "Verfall einer Familie" drunterschreiben können; aber wer jetzt gleich "Buddenbrooks" sagt, hat trotzdem verloren. Um den Verfall der Düsseldorfer beim Klarnamen gerufenen Familie Roedig, aus der das Kind Andrea und dessen jüngerer Bruder halbwegs heil herauskommen, geht es zwar auch; aber der Titel, der hätte eleganter ausfallen können, will schließlich eingelöst werden und wird es auch.

So ist es im Wesentlichen das Porträt der kurz vor dem Zweiten Weltkrieg geborenen Liselotte "Lilo", geborene Adler, die das, was sie ihrerseits unter ihrer noch vor dem Ersten Weltkrieg geborenen Mutter Gertrud erlitten hat, inklusive Gewalt und Vernachlässigung, die Zähne zusammenbeißend in sich verkapselt und es, in Form einer höchstens durch sadistische Spielchen, nicht aber durch liebevolle Zuwendung unterbrochenen, letztlich unaufhebbaren Distanz, an die Tochter weitergibt. Und die muss dann sehen, wie sie mit ihrem Leben zurechtkommt.

Dass man das aber nicht mehr mitbekommt, verleiht dem ansonsten schonungslosen Zugriff auf diese vor beschränktem Horizont verbrachten Leben etwas Diskretes und, in dem vollständigen Mangel an Selbstbespiegelung, auch Nobles. Die reale Andrea Roedig, die auf die sechzig zugeht und also vermutlich schon beim Schreiben im richtigen Alter war, mit der eigenen Vergangenheit ihren Frieden zu machen - anders wäre diese gegenüber jedermann Gerechtigkeit und am Ende Nachsicht übende Abgeklärtheit auch kaum erklärlich -, ist freie Publizistin und war fünf Jahre lang in Jakob Augsteins "Freitag" Feuilletonchefin.

Es wäre für sie also ein Leichtes gewesen, das in vielerlei Hinsicht wohlstandsgeprägte Familienleben, das uns heute spießbürgerlich vorkommen mag, aber damals, mit seinen relativ leicht zu durchschauenden, zutiefst menschlichen Wertvorstellungen, nun einmal so war, zu kontrastieren mit einer fortschrittlich-hippen, politisch korrekten Medienwelt; genauso wie eine heutige, an Carolin-Emcke-Ergüsse gewöhnte Leserschaft vielleicht erwarten würde, dass die Homosexualität beider Roedig-Kinder nach literaturfernen Regeln problematisiert und vor allem das Metzgerhandwerk einer gepfefferten Revision unterworfen würde. Nichts dergleichen. Darin, in dieser Weigerung, sperrangelweit offene Türen einzurennen, liegt das Außerordentliche, geistig Kühne dieser Erzählung. Der konsequent auf die Enträtselung der Mutter und, weniger konzentriert, der Familie gerichtete Blick lässt nabelschauhafte Abschweifungen zu den eigentlichen Versehrtheiten der Kinder nicht zu.

Obwohl das, was in der Familie vorfällt, absolut kein Spaß ist, wartet die Chronistin mit sicher platzierten humoristischen Schlaglichtern auf, zum Beispiel bei Heinz, dem im Bettenhandel tätigen zweiten Mann der Mutter, einer fränkisch-bierselig-biederen Natur: "Manchmal, am Telefon, versuchte Lilo, das Band zwischen ihm und uns zu knüpfen. ,Ich geb dir mal Heinz', sagte sie dann, und es entstand diese peinlich-verlegene Stille, was sollte man mit ihm reden, wenn er den Hörer ergriff und sagte: ,Wie gähtsch?'" Alltagsnah, lebenssatt auch die dosiert eingesetzte Komik.

Mit dem von vernarbten Wunden noch vertieften, aber vielleicht auch besänftigten Blick von heute kündet Andrea Roedig auf eine präzise geraffte Art von der Adenauer-Zeit, die ja erst 1963 endete, bis ins gegenwärtige Jahrhundert. Statt mit Schlagworten wie "Wirtschaftswunder" oder "nivellierte Mittelstandsgesellschaft" zu hantieren, bleibt sie direkt am Leben dran, das sich in durch und durch bürgerlichen, meistens kaufmännischen Berufen buchstäblich erschöpft - Döblin, dem solch unmittelbares Erzählen immer vorschwebte, wäre begeistert.

Die äußerlich liebe, im Grunde hilflose, brutale Oma Gertrud, die Besuche von Herren empfängt, die Pralinen mitbringen und deren Namen in einem Atemzug mit dem Auto erwähnt werden, das sie fahren; Lilo, die mit dem Einheiraten in die angesehene - kann man sich "angesehene" Metzgerfamilien heute eigentlich noch vorstellen? - Metzgerfamilie vielleicht nicht ganz so hoch kommt, wie sie sich das erträumt hatte, aber immerhin; Lilo also, die eisern die Chefin gibt, dann aber plötzlich verschwindet, den vor allem ums eigene Wohl besorgten, nicht ganz seriösen Mann und die vorpubertären, ratlosen Kinder in Richtung Süddeutschland verlässt, sich dort mit einem weder charakterlich noch körperlich gefestigten Mann einlässt - die Wahrhaftigkeit, mit der das Personal in seinem Tun und Lassen erfasst wird, gibt schließlich, wenn das meiste den Bach heruntergegangen ist, einen analytisch souveränen Blick frei: "Es gab in Lilo, wenn man so will, hartnäckige Oberflächlichkeit. Es war nicht möglich, sie intellektuell herauszufordern . . . Ihr Treppchen ist der Körper, meines die Intellektualität. Ich kann so wenig eine dumme Mutter ertragen wie sie eine ungeschminkte Tochter." So geht Literatur, so geht Psychologie.

Von Jürgen Bartsch wissen wir, was aus Kindern einer nordrhein-westfälischen Metzgerfamilie, in der es an nichts Materiellem, nur an der Liebe fehlt, werden kann. Das ist ein schlimmes, extremes Beispiel und soll keineswegs zu Vergleichszwecken herangezogen werden, sondern nur, um deutlich zu machen, vor welchem gleichfalls nicht ganz harmlosen Hintergrund Andrea Roedig ihre Reflexionen aus diesem beschädigten Leben so meisterlich notiert hat. EDO REENTS.

Andrea Roedig: "Man kann Müttern nicht trauen".

dtv, München 2022. 240 S., geb., 20,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Diese Schmerzenskinder haben jetzt ein Geschwisterchen bekommen: "Man kann Müttern nicht trauen" von Andrea Roedig. Das genremäßig nicht weiter ausgewiesene, auch nicht allzu dicke Buch ist ohne Zweifel eine der bemerkenswertesten Neuerscheinungen dieses Frühjahrs, nicht nur für dtv. Es mag erlaubt sein, eine Selbstauskunft zu bemühen: "Das Buch erzählt in autofiktionaler Weise die Geschichte meiner Mutter, die die Familie verließ, als ich zwölf Jahre alt war. Es ist eine persönliche Auseinandersetzung mit der Frage, wer diese Frau war, die mir zeitlebens fremd geblieben ist, und zugleich erzählt das Buch über ein Frauenleben in den sechziger und siebziger Jahren, über Wünsche, Hoffnungen und Befreiungsversuche."

Dem wäre wenig hinzuzufügen, wüsste die Erzählung nicht schon durch eine aufs Allerwesentlichste reduzierte, kondensierte Mitteilsamkeit zu imponieren, die weit davon entfernt ist, manieriert zu wirken. Hier wird, aus syntaktischer Bequemlich- oder Ideenlosigkeit, keine Ein-Wort-Satz-Expressivität vorgetäuscht; der knappe, spröde, angenehm alltagssprachliche Stil ist vielmehr die historisch wie ästhetisch stimmige Art und Weise, vom Aufstieg und vom Niedergang einer ebenso bodenständigen wie dann eben doch ungut abgehobenen rheinischen Metzgersippe zu berichten. Fast hätte man als Untertitel "Verfall einer Familie" drunterschreiben können; aber wer jetzt gleich "Buddenbrooks" sagt, hat trotzdem verloren. Um den Verfall der Düsseldorfer beim Klarnamen gerufenen Familie Roedig, aus der das Kind Andrea und dessen jüngerer Bruder halbwegs heil herauskommen, geht es zwar auch; aber der Titel, der hätte eleganter ausfallen können, will schließlich eingelöst werden und wird es auch.

So ist es im Wesentlichen das Porträt der kurz vor dem Zweiten Weltkrieg geborenen Liselotte "Lilo", geborene Adler, die das, was sie ihrerseits unter ihrer noch vor dem Ersten Weltkrieg geborenen Mutter Gertrud erlitten hat, inklusive Gewalt und Vernachlässigung, die Zähne zusammenbeißend in sich verkapselt und es, in Form einer höchstens durch sadistische Spielchen, nicht aber durch liebevolle Zuwendung unterbrochenen, letztlich unaufhebbaren Distanz, an die Tochter weitergibt. Und die muss dann sehen, wie sie mit ihrem Leben zurechtkommt.

Dass man das aber nicht mehr mitbekommt, verleiht dem ansonsten schonungslosen Zugriff auf diese vor beschränktem Horizont verbrachten Leben etwas Diskretes und, in dem vollständigen Mangel an Selbstbespiegelung, auch Nobles. Die reale Andrea Roedig, die auf die sechzig zugeht und also vermutlich schon beim Schreiben im richtigen Alter war, mit der eigenen Vergangenheit ihren Frieden zu machen - anders wäre diese gegenüber jedermann Gerechtigkeit und am Ende Nachsicht übende Abgeklärtheit auch kaum erklärlich -, ist freie Publizistin und war fünf Jahre lang in Jakob Augsteins "Freitag" Feuilletonchefin.

Es wäre für sie also ein Leichtes gewesen, das in vielerlei Hinsicht wohlstandsgeprägte Familienleben, das uns heute spießbürgerlich vorkommen mag, aber damals, mit seinen relativ leicht zu durchschauenden, zutiefst menschlichen Wertvorstellungen, nun einmal so war, zu kontrastieren mit einer fortschrittlich-hippen, politisch korrekten Medienwelt; genauso wie eine heutige, an Carolin-Emcke-Ergüsse gewöhnte Leserschaft vielleicht erwarten würde, dass die Homosexualität beider Roedig-Kinder nach literaturfernen Regeln problematisiert und vor allem das Metzgerhandwerk einer gepfefferten Revision unterworfen würde. Nichts dergleichen. Darin, in dieser Weigerung, sperrangelweit offene Türen einzurennen, liegt das Außerordentliche, geistig Kühne dieser Erzählung. Der konsequent auf die Enträtselung der Mutter und, weniger konzentriert, der Familie gerichtete Blick lässt nabelschauhafte Abschweifungen zu den eigentlichen Versehrtheiten der Kinder nicht zu.

Obwohl das, was in der Familie vorfällt, absolut kein Spaß ist, wartet die Chronistin mit sicher platzierten humoristischen Schlaglichtern auf, zum Beispiel bei Heinz, dem im Bettenhandel tätigen zweiten Mann der Mutter, einer fränkisch-bierselig-biederen Natur: "Manchmal, am Telefon, versuchte Lilo, das Band zwischen ihm und uns zu knüpfen. ,Ich geb dir mal Heinz', sagte sie dann, und es entstand diese peinlich-verlegene Stille, was sollte man mit ihm reden, wenn er den Hörer ergriff und sagte: ,Wie gähtsch?'" Alltagsnah, lebenssatt auch die dosiert eingesetzte Komik.

Mit dem von vernarbten Wunden noch vertieften, aber vielleicht auch besänftigten Blick von heute kündet Andrea Roedig auf eine präzise geraffte Art von der Adenauer-Zeit, die ja erst 1963 endete, bis ins gegenwärtige Jahrhundert. Statt mit Schlagworten wie "Wirtschaftswunder" oder "nivellierte Mittelstandsgesellschaft" zu hantieren, bleibt sie direkt am Leben dran, das sich in durch und durch bürgerlichen, meistens kaufmännischen Berufen buchstäblich erschöpft - Döblin, dem solch unmittelbares Erzählen immer vorschwebte, wäre begeistert.

Die äußerlich liebe, im Grunde hilflose, brutale Oma Gertrud, die Besuche von Herren empfängt, die Pralinen mitbringen und deren Namen in einem Atemzug mit dem Auto erwähnt werden, das sie fahren; Lilo, die mit dem Einheiraten in die angesehene - kann man sich "angesehene" Metzgerfamilien heute eigentlich noch vorstellen? - Metzgerfamilie vielleicht nicht ganz so hoch kommt, wie sie sich das erträumt hatte, aber immerhin; Lilo also, die eisern die Chefin gibt, dann aber plötzlich verschwindet, den vor allem ums eigene Wohl besorgten, nicht ganz seriösen Mann und die vorpubertären, ratlosen Kinder in Richtung Süddeutschland verlässt, sich dort mit einem weder charakterlich noch körperlich gefestigten Mann einlässt - die Wahrhaftigkeit, mit der das Personal in seinem Tun und Lassen erfasst wird, gibt schließlich, wenn das meiste den Bach heruntergegangen ist, einen analytisch souveränen Blick frei: "Es gab in Lilo, wenn man so will, hartnäckige Oberflächlichkeit. Es war nicht möglich, sie intellektuell herauszufordern . . . Ihr Treppchen ist der Körper, meines die Intellektualität. Ich kann so wenig eine dumme Mutter ertragen wie sie eine ungeschminkte Tochter." So geht Literatur, so geht Psychologie.

Von Jürgen Bartsch wissen wir, was aus Kindern einer nordrhein-westfälischen Metzgerfamilie, in der es an nichts Materiellem, nur an der Liebe fehlt, werden kann. Das ist ein schlimmes, extremes Beispiel und soll keineswegs zu Vergleichszwecken herangezogen werden, sondern nur, um deutlich zu machen, vor welchem gleichfalls nicht ganz harmlosen Hintergrund Andrea Roedig ihre Reflexionen aus diesem beschädigten Leben so meisterlich notiert hat. EDO REENTS.

Andrea Roedig: "Man kann Müttern nicht trauen".

dtv, München 2022. 240 S., geb., 20,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Rezensent Edo Reents entdeckt mit Andrea Roedigs autofiktionalem Roman "eine der bemerkenswertesten Neuerscheinungen" der Saison. Nach zahlreichen literarischen Abrechnungen mit Vaterfiguren, handelt dieser Text von der Mutter der Autorin, ihrem Aufwachsen im Zweiten Weltkrieg unter Gewalt und wenig Liebe, deren Spuren sie unaufgearbeitet an ihre Tochter übertrug, bemerkt der Rezensent. "Knapp, spröde" und "angenehm alltagssprachlich" skizziere die Autorin den Alltag und gewissermaßen das Zerbrechen einer "rheinischen Metzgersippe", ohne den Fokus auf die Mutter zu verlieren und der Gefahr einer Nabelschau eigener Versehrtheiten zu unterliegen, lobt der Rezensent begeistert. An wohl ausgewählten Stellen genießt Reents auch die Komik, die immer alltagsnah bleibt. Es ist dieser enge Bezug zum Leben, fern von weitgefassten Zuschreibungen von Phänomenen, die Reents davon überzeugen, dass von diesem Text auch Döblin begeistert gewesen wäre.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Das Buch ist eine beeindruckende, essayistische Annäherung an eine erschreckend fremde Frau: die eigene Mutter. welt.de, Die besten Sachbücher 20220601

Mutter-Tochter-Beziehung

Inhalt

In diesem Buch schildert die Autorin ihr Leben als Kind und als junge Frau, welches ganz besonders durch eine schwierige Beziehung zur Mutter geprägt ist. Ihre Mutter Lilo hatte selbst eine schwierige Kindheit und ist in ihrer Mutterrolle meist …

Mehr

Mutter-Tochter-Beziehung

Inhalt

In diesem Buch schildert die Autorin ihr Leben als Kind und als junge Frau, welches ganz besonders durch eine schwierige Beziehung zur Mutter geprägt ist. Ihre Mutter Lilo hatte selbst eine schwierige Kindheit und ist in ihrer Mutterrolle meist überfordert. Im Job steht diese zwar ihre „Frau“ - denn nach außen hin, muss der Schein gewahrt werden -, aber ansonsten bestimmen Alkoholsucht, Tablettenabhängigkeit und Depressionen ihren Tag. Für die Kinder bleibt da wenig übrig.

Meine Meinung

Titel, Cover und Klappentext hätten mich wohl eher nicht zu diesem Buch greifen lassen. Tatsächlich hatte ich damit dann auch ziemliche Startschwierigkeiten. Thematisch wie auch stilmäßig fiel es mir zunächst sehr schwer, mich auf dieses Buch einzulassen. Erst bei einem zweiten Anlauf ist es mir gelungen, dran zu bleiben. Insgesamt ist das Buch geprägt von einer eher trostlosen Atmosphäre mit fast gar keinen Lichtpunkten. Es gibt wenig Hoffnung und ich musste vor lauter Fassungslosigkeit oft den Kopf schütteln und das Buch immer wieder zur Seite legen.

Beeindruckend dabei ist jedoch, wie offen und ehrlich die Autorin versucht ihre Situation, Gedanken und Gefühle zu hinterfragen und zu analysieren. Anhand von Fotos, Tagebucheinträgen ihrer Mutter und eigenen, teils sehr subjektiven Erinnerungen versucht sie ihrer Mutter irgendwie ein kleines Stückchen näher zu kommen und eine Art Verständnis aufzubauen. Und dennoch bleibt sie ihr bis zum Ende fremd. Oft vermischen sich Fakten mit kindlichen Erinnerungen und Vorstellungen, vieles ist nicht greifbar oder nachvollziehbar.

Es fällt mir schwer, dieses Buch zu bewerten und einzuordnen. Weder ist es eine Biographie , noch eine Autobiographie, beinhaltet aber wohl von beiden Elemente. Vielleicht kann man es als Erfahrungsbericht bezeichnen.

Auch die Sternevergabe ist schwierig. Ich kann nicht sagen, dass mir das Buch gefallen hat, aber es hat sicherlich viel Mut seitens der Autorin gebraucht, sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen und so offen darüber zu schreiben. Ich hoffe, sie konnte sich damit viel von ihren Problemen und Sorgen von der Seele schreiben und sich damit ein stückweit befreien. Allein dafür hat sie die Sterne meines Erachtens bereits verdient. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja andere Personen, die ähnliches erlebt haben und denen dieses Buch ebenfalls ein klein wenig hilft.

Fazit

Dieses sehr persönliche Buch der Autorin ist in vieler Hinsicht nicht ganz einfach zu lesen und daher vermutlich nicht für jeden geeignet. Man sollte hier wissen, worauf man sich einlässt.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Anfangs hatte ich Bedenken, mich in das Buch hineinzufinden, da ich nicht wusste, ob es die Autorin schafft, mir die komplizierte Beziehung zu ihrer Mutter näherzubringen. Es gelang ihr sehr gut, muss ich sagen, aber man braucht verdammt viel Einfühlungsvermögen …

Mehr

Anfangs hatte ich Bedenken, mich in das Buch hineinzufinden, da ich nicht wusste, ob es die Autorin schafft, mir die komplizierte Beziehung zu ihrer Mutter näherzubringen. Es gelang ihr sehr gut, muss ich sagen, aber man braucht verdammt viel Einfühlungsvermögen dafür.

Erzählt wird hier im Großen und Ganzen die Biographie von Lieselotte Adler aus der Sicht ihrer Tochter Andrea und zwar nicht nur die schönen Erlebnisse, sondern vor allem die weniger schönen Erfahrungen. Überwiegend chronologisch schildert die Autorin die Ereignissen, durchzogen von großen Lücken, nachdem ihre Mutter sie verlassen hat. Dabei bleibt sie überwiegend auf Distanz, streckenweise sehr emotionslos. Nur ab und an blitzen kurze Gedankengänge voll unterdrückter Gefühle auf, die den Zwiespalt der Autorin offenbaren. Sie versucht möglichst rational Erklärungen für die Entscheidungen ihrer Mutter zu finden, für die sie keine hat. Man merkt ihr an, dass sie im Zwiespalt ist zwischen dem Wunsch, mit der Vergangenheit abzuschließen und dem Bedürfnis, doch noch hinter die Beweggründe ihrer Mutter zu kommen. Und dieses Auf und Ab ist zeitweise sehr schwer zu lesen.

Nichtsdestotrotz kann ich ihre Haltung und ihre Distanziertheit sehr gut nachvollziehen. Man muss allerdings zwischen den Zeilen lesen, um sich auf das Buch ganz einlassen zu können. Bei oberflächlicher Lektüre ist der Zugang meiner Meinung nach sehr schwierig.

Deswegen bekommt das Buch von mir 4 von 5 Sternen.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Ein autobiografischer Roman, der keine einfache Kost ist. Das, wenn auch in meinen Augen unemotional, geschilderte Leben der Autorin und auch das ihrer Mutter haben es in sich. Drogen und Gewalt spielen ebenso eine Rolle, wie das große Schweigen. Die Unfähigkeit über Gefühle zu …

Mehr

Ein autobiografischer Roman, der keine einfache Kost ist. Das, wenn auch in meinen Augen unemotional, geschilderte Leben der Autorin und auch das ihrer Mutter haben es in sich. Drogen und Gewalt spielen ebenso eine Rolle, wie das große Schweigen. Die Unfähigkeit über Gefühle zu sprechen überlagert alles, bis hin zum Erwachsenenleben.

Der Schreibstil ist manchmal etwas wirr – vielleicht gewollt, um das Durcheinander im Leben der Protagonistinnen deutlicher hervorzuheben?

In einem Stück konnte ich das Buch nicht lesen aber losgelassen hat es mich auch nicht, daher vergebe ich 3 von 5 Sternen.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Anhand von Tagebuchaufzeichnungen, Fotografien und Aufzeichnungen schildert die Autorin das Leben, ihre Kindheit mit ihrer Mutter Lilo.

Lilo, geboren 1938, verlor früh ihren Vater und wuchs mit ihrer Mutter auf. Sie macht eine Lehre als Modefachverkäuferin und heiratet später in eine …

Mehr

Anhand von Tagebuchaufzeichnungen, Fotografien und Aufzeichnungen schildert die Autorin das Leben, ihre Kindheit mit ihrer Mutter Lilo.

Lilo, geboren 1938, verlor früh ihren Vater und wuchs mit ihrer Mutter auf. Sie macht eine Lehre als Modefachverkäuferin und heiratet später in eine reiche Metzgerfamilie. Sie bekommt Andrea und 3 Jahre später wird Christoph geboren. Alkohol, Zigaretten und Tabletten gehörten schnell zum Leben dazu.

Die Kinder haben darunter gelitten. In diesem Buch versucht die Autorin offene Fragen zu klären. Als Leserin war es oft nicht leicht, den Stoff zu verdauen. Die Autorin hat das Erlebte hier verarbeitet. Sehr offen und sehr mutig. Ich konnte das Buch aber nur nach und nach Lesen und musste immer wieder Pausen einlegen.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Mich mit Andrea Roedigs Schreibstil anzufreunden war nicht leicht. Ohne spürbare Emotionen berichtet sie über ihren steinigen, unebenen Weg. Alte Aufzeichnungen und Fotografien unterstreichen hierbei das Geschehen, während ihre Schilderungen dennoch etwas wirr wirken - ihnen zu Folgen …

Mehr

Mich mit Andrea Roedigs Schreibstil anzufreunden war nicht leicht. Ohne spürbare Emotionen berichtet sie über ihren steinigen, unebenen Weg. Alte Aufzeichnungen und Fotografien unterstreichen hierbei das Geschehen, während ihre Schilderungen dennoch etwas wirr wirken - ihnen zu Folgen erfordert viel Konzentration. Wirklich fesseln konnte mich „Man kann Müttern nicht trauen“ leider nicht.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Ekel, Scham, Angst & Stolz

Als pragmatische, kinderlose Mittdreißigerin hätte ich mir das Buch aufgrund des Klappentextes wohl nicht ausgesucht. Ich mag jedoch Abwechslung beim Lesen und habe mich bewusst auf meine erste Monografie eingelassen. Diese Romanform definiert sich als …

Mehr

Ekel, Scham, Angst & Stolz

Als pragmatische, kinderlose Mittdreißigerin hätte ich mir das Buch aufgrund des Klappentextes wohl nicht ausgesucht. Ich mag jedoch Abwechslung beim Lesen und habe mich bewusst auf meine erste Monografie eingelassen. Diese Romanform definiert sich als eine umfassende, in sich vollständige Abhandlung eines bestimmten Themas, Problems bzw. einer Person. Im Nachhinein würde ich den Debütroman von Andrea Roedig als eine Art Retrospektive einordnen, einen Versuch zu verstehen...

Der Einstieg in die Geschichte ist mir nicht leicht gefallen. Trotz des emotionalen Auftaktkapitels hatte ich Schwierigkeiten mit dem Stil von Andrea Roedig. In überwiegend chronologischen Episoden werden die Lebenswege fremder Frauen nachgezeichnet: von Oma Gertrud, Mutter Lilo bis hin zur Autorin selbst. Die distanzierten Verhältnisse spiegeln sich auch sprachlich wider: es braucht etwas Zeit sich an die Erzählperspektive zu gewöhnen. Zitate aus Tagebüchern beeinträchtigen den Lesefluss ebenso wie gezielte häufige Wortwiederholungen. Durch längere Aufzählungen und Schachtelsätze mit vielen Einschüben wirkt der Text abgehackt. Hier ein Beispiel: „In den einzeilig auf Rechenpapier beschriebenen Zeilen meines Tagebuchs, in den unendlichen Fluten der Buchstaben, ganz am Ende eines langen Eintrags, in dem ich mich darüber auslasse, wie eingefangen ich mich fühle und dass ich so sehr hoffe, mit der Freundin Simone zum Düsseldorfer Rosenmontagszug gehen zu können, wenn sie doch nur anriefe, steht dieser Satz: »Gestern sagte Oma mir, dass Mami angerufen hatte.«

In einem Interview fasst die Autorin ihr Werk treffend zusammen: "Das Buch erzählt in autofiktionaler Weise die Geschichte meiner Mutter, die die Familie verließ, als ich 12 Jahre alt war. Es ist eine persönliche Auseinandersetzung mit der Frage, wer diese Frau war, die mir zeitlebens fremd geblieben ist, und zugleich erzählt das Buch über ein Frauenleben in den 60er- und 70er-Jahren, über Wünsche, Hoffnungen und Befreiungsversuche."

Ich habe mich letztendlich für eine neutrale Bewertung mit drei Sternen entschieden. Es fällt mir schwer ein solch persönliches Werk zu beurteilen, zumal die Handlung überwiegend einseitig geschildert wird. Teilweise fließen Vermutungen in die Verhaltensanalyse ein. In wie weit erfolgt eine Differenzierung von Selbst- & Fremdwahrnehmung der ambivalenten familiären Beziehungen? Entscheiden Sie selbst!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

»MAN KANN MÜTTERN NICHT TRAUEN« ist ein autobiografisches und sehr persönliches Buch, in dem die Autorin Andrea Roedig von ihrer schweren Kindheit und ihrem schwierigen Verhältnis zu ihrer Mutter erzählt.

Andrea Roedig wird als Kind von ihrer Mutter Lilo verlassen …

Mehr

»MAN KANN MÜTTERN NICHT TRAUEN« ist ein autobiografisches und sehr persönliches Buch, in dem die Autorin Andrea Roedig von ihrer schweren Kindheit und ihrem schwierigen Verhältnis zu ihrer Mutter erzählt.

Andrea Roedig wird als Kind von ihrer Mutter Lilo verlassen und die Beziehung zwischen Mutter und Tochter soll sich nie wieder davon erholen. Mit diesem Buch möchte sich die Autorin emotional an ihre bereits verstorbene Mutter, die die Schuld für ihre emotionale Kälte, ihren Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg zuschreibt, annähern. Dieses Buch soll ihr dabei helfen, Lilo zu verstehen, und gleichzeitig soll es sie dabei unterstützen, die Vergangenheit endlich hinter sich zu lassen.

Ich muss zugeben, dass dieses Buch keine leichte Kost ist und nicht wie ein Roman betrachtet werden sollte. Dieses autobiografische Werk zeigt die traurige und grauenvolle Talfahrt einer Familie, die von außen betrachtet, die besten Voraussetzungen für ein glückliches, gemeinsames Leben gehabt hat. Wie es dazu kommt, dass die eigene Mutter zu einer fremden Frau wird, ist emotional nur schwer zu verarbeiten.

»MAN KANN MÜTTERN NICHT TRAUEN« ist ein aufwühlendes Werk, in dem die Autorin sich mit ihrer traurigen Kindheit und ihrer fremden Mutter auseinandersetzt.

Für dieses Buch benötigt man selbst eine emotionale Stärke! Man sollte es nicht lesen, wenn man sich selbst in einem emotional verletzlichen Zustand befindet.

Auch wenn ich anfänglich kleine Schwierigkeiten hatte, in die Handlung hineinzufinden, hat mich die persönliche Geschichte der Autorin tief berührt.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Das Buch „Müttern kann man nicht trauen“ ist ein autographischen Roman von Andrea Roedig.

In diesem Roman geht es um die schwierige Beziehung zur eigenen Mutter.

Die Autorin beschreibt das Aufwachsen in schwierigen familiären Verhältnissen, hauptsächlich geht es im …

Mehr

Das Buch „Müttern kann man nicht trauen“ ist ein autographischen Roman von Andrea Roedig.

In diesem Roman geht es um die schwierige Beziehung zur eigenen Mutter.

Die Autorin beschreibt das Aufwachsen in schwierigen familiären Verhältnissen, hauptsächlich geht es im die Mutter-Tochter-Beziehung. Nichts wird beschönigt oder ausgelassen, sei es der Alkohol oder die finanziellen Probleme. Der Leser bekommt mit, was dies alles für betroffene Kinder bedeutet.

Ich muss sagen, dass ich zwar interessant gefunden haben, einen Einblick in ein völlig anderes Leben zu bekommen und finde es auch sehr mutig, so offen über das eigene Leben zu schreiben.

Jedoch hat mir der Schreibstil nicht gefallen und mir haben irgendwie die Emotionen gefehlt.

Wenn das Thema jemand interessiert, ist das Buch bestimmt nicht schlecht. Ich lese jedoch lieber etwas leichtere Kost.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Dieses autobiografisch angelehnte Buch sprach mich sofort an, denn auch ich sah mich vor Jahren gezwungen, mit meiner eigenen Mutter zu brechen. Ein wunder Punkt, dennoch bin ich gerne an den Erlebnissen und Erfahrungen anderer betroffener Personen interessiert.

A. Roedig beschreibt in ihrem Werk …

Mehr

Dieses autobiografisch angelehnte Buch sprach mich sofort an, denn auch ich sah mich vor Jahren gezwungen, mit meiner eigenen Mutter zu brechen. Ein wunder Punkt, dennoch bin ich gerne an den Erlebnissen und Erfahrungen anderer betroffener Personen interessiert.

A. Roedig beschreibt in ihrem Werk gekonnt und erschütternd die sich schleichend entwickelnden familiären Schwierigkeiten – von fraglichen Erziehungsmethoden bis hin zur großen Eskalation – wie auch ihre spätere Beziehung als erwachsene Frau zu einer narzisstischen Mutter, zu der sie bis zuletzt keinen Zugang findet.

Anhand authentischer Schriftstücke (Briefe, Notizen, Tagebucheinträge) gibt A. Roedig einen realen Einblick in die Psyche und Seele der betroffenen Geschwister und lässt den Leser oft kopfschüttelnd zurück. Die in anderen Rezensionen kritisierten mangelnden Emotionen im Schreibstil der Autorin kann ich wiederum sehr gut nachvollziehen, denn auch ich bin mit den Jahren abgestumpft und traue mich nicht, dieses Thema nah an mich heranzulassen.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für