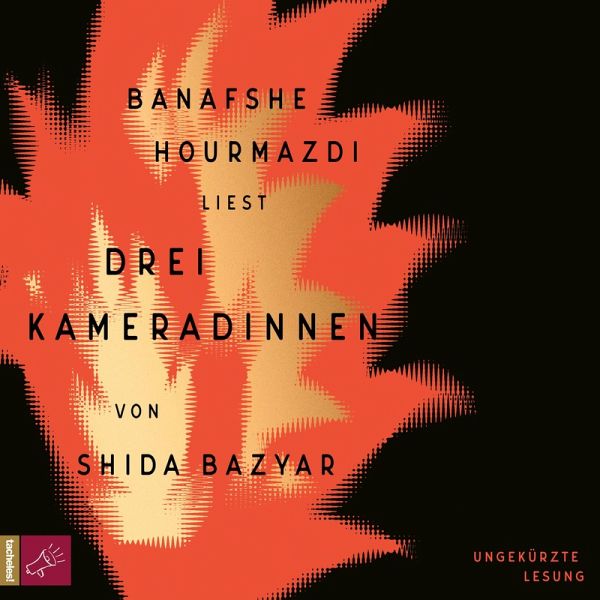

Shida Bazyar

Hörbuch-Download MP3

Drei Kameradinnen (MP3-Download)

Ungekürzte Lesung. 566 Min.

Sprecher: Hourmazdi, Banafshe

PAYBACK Punkte

4 °P sammeln!

Seit ihrer gemeinsamen Jugend verbindet Hani, Kasih und Saya eine tiefe Freundschaft. Nach Jahren treffen die drei sich nun wieder. Doch egal, ob über den Dächern der Stadt, auf der Bank vor dem Späti oder bei einer Hausbesetzerparty, immer wird deutlich, dass sie nicht abschütteln können, was jetzt so oft ihren Alltag bestimmt:

die Blicke, die Sprüche, Hass und rechter Terror. Ihre Freundschaft aber gibt ihnen Halt. Bis eine dramatische Nacht alles ins Wanken bringt.

Shida Bazyar zeigt in aller Konsequenz, was es heißt, aufgrund der eigenen Herkunft immer und überall infrage...

Seit ihrer gemeinsamen Jugend verbindet Hani, Kasih und Saya eine tiefe Freundschaft. Nach Jahren treffen die drei sich nun wieder. Doch egal, ob über den Dächern der Stadt, auf der Bank vor dem Späti oder bei einer Hausbesetzerparty, immer wird deutlich, dass sie nicht abschütteln können, was jetzt so oft ihren Alltag bestimmt:

die Blicke, die Sprüche, Hass und rechter Terror. Ihre Freundschaft aber gibt ihnen Halt. Bis eine dramatische Nacht alles ins Wanken bringt.

Shida Bazyar zeigt in aller Konsequenz, was es heißt, aufgrund der eigenen Herkunft immer und überall infrage gestellt zu werden, aber auch, wie sich Gewalt, Hetze und Ignoranz mit Solidarität begegnen lässt.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.

Shida Bazyar, geboren 1988 in Hermeskeil, studierte Literarisches Schreiben in Hildesheim und war, neben dem Schreiben, viele Jahre in der Jugendbildungsarbeit tätig. Ihr Debütroman 'Nachts ist es leise in Teheran' erschien 2016 und wurde u.a. mit dem Bloggerpreis für Literatur, dem Ulla-Hahn-Autorenpreis und dem Uwe-Johnson-Förderpreis ausgezeichnet und in mehrere Sprachen übersetzt. 'Drei Kameradinnen' folgte 2021 und stand auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis.

Produktdetails

- Verlag: Tacheles!

- Gesamtlaufzeit: 566 Min.

- Erscheinungstermin: 15. April 2021

- Sprache: Deutsch

- ISBN-13: 9783864846793

- Artikelnr.: 61527516

Perlentaucher-Notiz zur Dlf-Rezension

Der hier rezensierende Autorin Mithu Sanyal ist außerordentlich angetan von diesem Roman Shida Bazyars, der "wütend, scharfsichtig und präzise" von drei Freundinnen mit Migrationshintergrund erzählt. Hintergrund der Geschichte wiederum sind die NSU-Morde, die hier als "Jahrhundertbrand" in einer Mietskaserne erzählt werden, erfahren wir. Erzählerin Kasih nennt den LeserInnen weder die Namen noch die Herkunft der Menschen in dem Roman, um Schubladendenken zu verhindern, obwohl sie selbst mit Vorurteilen belastet denkt. Aber sie weiß es wenigstens, meint Sanyal, der die Angriffslust der Autorin ebenso imponiert wie ihre Stärke.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.04.2021

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.04.2021Unter Verdacht gestellt, egal welchen

Shida Bazyars Roman "Drei Kameradinnen" erprobt eine Schockpädagogik für die Mehrheitsgesellschaft

Dieses Buch ist eine umfassende Anklage. Die "weiße Dominanzgesellschaft" steht vor einem gnadenlosen Tribunal. Und damit pauschal die Leserschaft, von der die "drei Kameradinnen" in diesem Roman annehmen, dass sie aus der ständig adressierten großen Gruppe, die mit "ihr" angesprochen wird, bestehe und nicht aus der ausgegrenzten, kleineren, die im Buch als "wir" bezeichnet wird: "Wir sind nicht so anders als ihr. Das denkt ihr nur, weil ihr uns nicht kennt . . . Ihr wartet auf den Moment, in dem ich erkläre, wer von uns aus welchem Land kommt. Das nämlich müsst ihr wissen, bevor

Shida Bazyars Roman "Drei Kameradinnen" erprobt eine Schockpädagogik für die Mehrheitsgesellschaft

Dieses Buch ist eine umfassende Anklage. Die "weiße Dominanzgesellschaft" steht vor einem gnadenlosen Tribunal. Und damit pauschal die Leserschaft, von der die "drei Kameradinnen" in diesem Roman annehmen, dass sie aus der ständig adressierten großen Gruppe, die mit "ihr" angesprochen wird, bestehe und nicht aus der ausgegrenzten, kleineren, die im Buch als "wir" bezeichnet wird: "Wir sind nicht so anders als ihr. Das denkt ihr nur, weil ihr uns nicht kennt . . . Ihr wartet auf den Moment, in dem ich erkläre, wer von uns aus welchem Land kommt. Das nämlich müsst ihr wissen, bevor

Mehr anzeigen

ihr euch in uns eindenken könnt . . . Ich sage euch dazu nichts. Da müsst ihr durch."

Hier spricht Kasih, die Hauptstimme des Trios. Ihre besten Freundinnen Hani und Saya unterstützen sie dabei nach Kräften. Die Autorin Shida Bazyar schickt die jungen Frauen los, um ein Experiment mit den Lesern zu veranstalten: Diese sollen einmal selbst erfahren, wie sich Argwohn, Distanzierung, Unterstellungen, Unverständnis, Vorurteile anfühlen können, wenn man anders als die Mehrheit ist. Wenn man, wie die drei Kameradinnen und auch die Verfasserin selbst, als Kind nach Deutschland kam oder sogar hier geboren wurde und das Abitur machte, aber andere familiäre Hintergründe und keinen deutsch klingenden Namen mitbringt. Nett gemeinte, aber unüberlegte Komplimente zur guten Sprachkompetenz gehören da noch zu den argloseren Ausgrenzungen. Sie steigern sich durch Anrede auf Englisch beim Inlandsflug und führen rasch bis zur Routinekontrolle durch Kaufhausdetektive, denen Kopftücher der auf Familienbesuch angereisten Tanten auffallen. "Man stellte uns unter Verdacht, unter welchen, das war egal."

All das ist inakzeptabel und verdient Kritik. Shida Bazyar, die mit ihrem ersten Roman "Nachts ist es leise in Teheran" (2016) große Anerkennung fand, lässt ihre drei Kameradinnen literarisch kämpferisch dagegen vorgehen - in einem bewusst lauten, jugendlichen, impulsiven, manchmal groben Ton. Wenn die "weiße Dominanzgesellschaft" oft undifferenziert und aggressiv verfährt, dann stehen die drei ihr in nichts nach. Deutschland brennt hier wie in den aktuell gereizten öffentlichen Debatten, die Flammen in Schwarz-Rot-Gold auf dem Buchumschlag unterstreichen es. Dass sie auch den vielen Hilfsbereiten und Gutwilligen entgegenschlagen, versteht sich von selbst, umgekehrt geht es schließlich auch nicht gerecht zu: "Schon klar, ihr seid nicht so, ihr stellt euch das gar nicht vor, denn ihr habt ja eine Weile geholfen, Kleider zu sortieren und Kuscheltiere zu verteilen, solche Vorurteile habt ihr nicht mehr. Ihr wart nämlich bei euren Hilfsaktionen zu allen nett, auch zu den Leuten, vor denen ihr euch ein wenig gefürchtet habt, ihr wart ganz tapfer liebevoll, auch dann noch, als ihr euch gefragt habt, ob Terroristen unter euren Schutzbefohlenen sind, dann wart ihr zwar immer noch liebevoll, aber eben auch Rassisten, liebevolle Rassisten."

Kasih, die meistens spricht und auch über ihr eigenes Schreiben nachdenkt, führt mit Hani und Saya lange Diskussionen auf dem Sofa, der Parkbank, in der Schule oder auf Partys. Zuweilen wirkt das wie ein weitschweifiges Tagebuch oder verwickeltes Gedächtnisprotokoll, was Kasih durchaus bemerkt, wenn sie die Leser gelegentlich fragt: "Seid ihr noch da?" Dann gibt es aber auch distinkte Szenen, etwa im Jobcenter oder bei einer Neunziger-Jahre-Daily-Talkshow über die Frage, was es heißt, Opfer und unterdrückt zu sein. Beobachterin ist immer Kasih, die schon den Kommentaren unter ihren Schulaufsätzen gern hinzugefügt hätte, dass ihre Geschichten "der Hammer" sind und eigentlich eine Eins verdienen, auch wenn sie sich nicht an die schulübliche Gliederung halten. Ihre Aufzeichnungen gelten aber vor allem der radikalsten unter den drei Kameradinnen: Saya, der Aktivistin gegen rechts.

Saya wird schon in einem vorausgeschickten Zeitungsbericht zur Last gelegt, einen Mann vor einem Café attackiert zu haben, wo Stunden später auch noch ein verheerender Brand ausbrach. Sie, die Workshops für Jugendliche zur Berufsfindung und zur Rassismusprävention leitet, versteht sich selbst nicht unbedingt auf Deeskalation. Der Mann, der sie zu Beginn des Romans aufgrund ihres Aussehens im Flugzeug auf Englisch ansprach und dessen Namen sie auf der Bordkarte erhaschte, taucht am Ende wieder auf. Längst hat sie ihn als einen Hetzer im Internet identifiziert und unter einem Fake-Profil kontaktiert. Jetzt, da ein Prozess gegen die rechte Gruppierung, der er angehört und deren Abzeichen er trägt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden soll, hat sie Gelegenheit, ihn einmal richtig zusammenzufalten und zu provozieren: Mit seinem "kleinen Feuerzeug" wisse er ja nicht einmal, "wie die Sache mit dem Abfackeln" von Häusern funktioniere. Wenig später brennt es.

Saya wird als "Nazihasserin" festgenommen, denn der Streit kam zur Anzeige. Abschließend wendet sich Kasih an die Leser: "Habt ihr gedacht, Saya hätte das Haus in Brand gesetzt? Seid ihr entsetzt, dass ich euch das unterstelle?" Wie so oft im Gegenwartstheater werden wir alle stark einbezogen. Die schreibende Erzählfigur ist sich der Brisanz ihres Berichts bewusst und ahnt, dass die Presse bald darauf reagieren wird. Ihre Erfinderin Shida Bazyar wird wohl ebenfalls mit Fragen des beschimpften Publikums rechnen.

ALEXANDER KOSENINA

Shida Bazyar: "Drei Kameradinnen". Roman.

Kiepenheuer & Witsch, Köln 2021. 352 S., geb., 22,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Hier spricht Kasih, die Hauptstimme des Trios. Ihre besten Freundinnen Hani und Saya unterstützen sie dabei nach Kräften. Die Autorin Shida Bazyar schickt die jungen Frauen los, um ein Experiment mit den Lesern zu veranstalten: Diese sollen einmal selbst erfahren, wie sich Argwohn, Distanzierung, Unterstellungen, Unverständnis, Vorurteile anfühlen können, wenn man anders als die Mehrheit ist. Wenn man, wie die drei Kameradinnen und auch die Verfasserin selbst, als Kind nach Deutschland kam oder sogar hier geboren wurde und das Abitur machte, aber andere familiäre Hintergründe und keinen deutsch klingenden Namen mitbringt. Nett gemeinte, aber unüberlegte Komplimente zur guten Sprachkompetenz gehören da noch zu den argloseren Ausgrenzungen. Sie steigern sich durch Anrede auf Englisch beim Inlandsflug und führen rasch bis zur Routinekontrolle durch Kaufhausdetektive, denen Kopftücher der auf Familienbesuch angereisten Tanten auffallen. "Man stellte uns unter Verdacht, unter welchen, das war egal."

All das ist inakzeptabel und verdient Kritik. Shida Bazyar, die mit ihrem ersten Roman "Nachts ist es leise in Teheran" (2016) große Anerkennung fand, lässt ihre drei Kameradinnen literarisch kämpferisch dagegen vorgehen - in einem bewusst lauten, jugendlichen, impulsiven, manchmal groben Ton. Wenn die "weiße Dominanzgesellschaft" oft undifferenziert und aggressiv verfährt, dann stehen die drei ihr in nichts nach. Deutschland brennt hier wie in den aktuell gereizten öffentlichen Debatten, die Flammen in Schwarz-Rot-Gold auf dem Buchumschlag unterstreichen es. Dass sie auch den vielen Hilfsbereiten und Gutwilligen entgegenschlagen, versteht sich von selbst, umgekehrt geht es schließlich auch nicht gerecht zu: "Schon klar, ihr seid nicht so, ihr stellt euch das gar nicht vor, denn ihr habt ja eine Weile geholfen, Kleider zu sortieren und Kuscheltiere zu verteilen, solche Vorurteile habt ihr nicht mehr. Ihr wart nämlich bei euren Hilfsaktionen zu allen nett, auch zu den Leuten, vor denen ihr euch ein wenig gefürchtet habt, ihr wart ganz tapfer liebevoll, auch dann noch, als ihr euch gefragt habt, ob Terroristen unter euren Schutzbefohlenen sind, dann wart ihr zwar immer noch liebevoll, aber eben auch Rassisten, liebevolle Rassisten."

Kasih, die meistens spricht und auch über ihr eigenes Schreiben nachdenkt, führt mit Hani und Saya lange Diskussionen auf dem Sofa, der Parkbank, in der Schule oder auf Partys. Zuweilen wirkt das wie ein weitschweifiges Tagebuch oder verwickeltes Gedächtnisprotokoll, was Kasih durchaus bemerkt, wenn sie die Leser gelegentlich fragt: "Seid ihr noch da?" Dann gibt es aber auch distinkte Szenen, etwa im Jobcenter oder bei einer Neunziger-Jahre-Daily-Talkshow über die Frage, was es heißt, Opfer und unterdrückt zu sein. Beobachterin ist immer Kasih, die schon den Kommentaren unter ihren Schulaufsätzen gern hinzugefügt hätte, dass ihre Geschichten "der Hammer" sind und eigentlich eine Eins verdienen, auch wenn sie sich nicht an die schulübliche Gliederung halten. Ihre Aufzeichnungen gelten aber vor allem der radikalsten unter den drei Kameradinnen: Saya, der Aktivistin gegen rechts.

Saya wird schon in einem vorausgeschickten Zeitungsbericht zur Last gelegt, einen Mann vor einem Café attackiert zu haben, wo Stunden später auch noch ein verheerender Brand ausbrach. Sie, die Workshops für Jugendliche zur Berufsfindung und zur Rassismusprävention leitet, versteht sich selbst nicht unbedingt auf Deeskalation. Der Mann, der sie zu Beginn des Romans aufgrund ihres Aussehens im Flugzeug auf Englisch ansprach und dessen Namen sie auf der Bordkarte erhaschte, taucht am Ende wieder auf. Längst hat sie ihn als einen Hetzer im Internet identifiziert und unter einem Fake-Profil kontaktiert. Jetzt, da ein Prozess gegen die rechte Gruppierung, der er angehört und deren Abzeichen er trägt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden soll, hat sie Gelegenheit, ihn einmal richtig zusammenzufalten und zu provozieren: Mit seinem "kleinen Feuerzeug" wisse er ja nicht einmal, "wie die Sache mit dem Abfackeln" von Häusern funktioniere. Wenig später brennt es.

Saya wird als "Nazihasserin" festgenommen, denn der Streit kam zur Anzeige. Abschließend wendet sich Kasih an die Leser: "Habt ihr gedacht, Saya hätte das Haus in Brand gesetzt? Seid ihr entsetzt, dass ich euch das unterstelle?" Wie so oft im Gegenwartstheater werden wir alle stark einbezogen. Die schreibende Erzählfigur ist sich der Brisanz ihres Berichts bewusst und ahnt, dass die Presse bald darauf reagieren wird. Ihre Erfinderin Shida Bazyar wird wohl ebenfalls mit Fragen des beschimpften Publikums rechnen.

ALEXANDER KOSENINA

Shida Bazyar: "Drei Kameradinnen". Roman.

Kiepenheuer & Witsch, Köln 2021. 352 S., geb., 22,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

»Eine starke Geschichte feministischer Solidarität.« Zeit Wissen 20221213

Unter Verdacht gestellt, egal welchen

Shida Bazyars Roman "Drei Kameradinnen" erprobt eine Schockpädagogik für die Mehrheitsgesellschaft

Dieses Buch ist eine umfassende Anklage. Die "weiße Dominanzgesellschaft" steht vor einem gnadenlosen Tribunal. Und damit pauschal die Leserschaft, von der die "drei Kameradinnen" in diesem Roman annehmen, dass sie aus der ständig adressierten großen Gruppe, die mit "ihr" angesprochen wird, bestehe und nicht aus der ausgegrenzten, kleineren, die im Buch als "wir" bezeichnet wird: "Wir sind nicht so anders als ihr. Das denkt ihr nur, weil ihr uns nicht kennt . . . Ihr wartet auf den Moment, in dem ich erkläre, wer von uns aus welchem Land kommt. Das nämlich müsst ihr wissen, bevor

Shida Bazyars Roman "Drei Kameradinnen" erprobt eine Schockpädagogik für die Mehrheitsgesellschaft

Dieses Buch ist eine umfassende Anklage. Die "weiße Dominanzgesellschaft" steht vor einem gnadenlosen Tribunal. Und damit pauschal die Leserschaft, von der die "drei Kameradinnen" in diesem Roman annehmen, dass sie aus der ständig adressierten großen Gruppe, die mit "ihr" angesprochen wird, bestehe und nicht aus der ausgegrenzten, kleineren, die im Buch als "wir" bezeichnet wird: "Wir sind nicht so anders als ihr. Das denkt ihr nur, weil ihr uns nicht kennt . . . Ihr wartet auf den Moment, in dem ich erkläre, wer von uns aus welchem Land kommt. Das nämlich müsst ihr wissen, bevor

Mehr anzeigen

ihr euch in uns eindenken könnt . . . Ich sage euch dazu nichts. Da müsst ihr durch."

Hier spricht Kasih, die Hauptstimme des Trios. Ihre besten Freundinnen Hani und Saya unterstützen sie dabei nach Kräften. Die Autorin Shida Bazyar schickt die jungen Frauen los, um ein Experiment mit den Lesern zu veranstalten: Diese sollen einmal selbst erfahren, wie sich Argwohn, Distanzierung, Unterstellungen, Unverständnis, Vorurteile anfühlen können, wenn man anders als die Mehrheit ist. Wenn man, wie die drei Kameradinnen und auch die Verfasserin selbst, als Kind nach Deutschland kam oder sogar hier geboren wurde und das Abitur machte, aber andere familiäre Hintergründe und keinen deutsch klingenden Namen mitbringt. Nett gemeinte, aber unüberlegte Komplimente zur guten Sprachkompetenz gehören da noch zu den argloseren Ausgrenzungen. Sie steigern sich durch Anrede auf Englisch beim Inlandsflug und führen rasch bis zur Routinekontrolle durch Kaufhausdetektive, denen Kopftücher der auf Familienbesuch angereisten Tanten auffallen. "Man stellte uns unter Verdacht, unter welchen, das war egal."

All das ist inakzeptabel und verdient Kritik. Shida Bazyar, die mit ihrem ersten Roman "Nachts ist es leise in Teheran" (2016) große Anerkennung fand, lässt ihre drei Kameradinnen literarisch kämpferisch dagegen vorgehen - in einem bewusst lauten, jugendlichen, impulsiven, manchmal groben Ton. Wenn die "weiße Dominanzgesellschaft" oft undifferenziert und aggressiv verfährt, dann stehen die drei ihr in nichts nach. Deutschland brennt hier wie in den aktuell gereizten öffentlichen Debatten, die Flammen in Schwarz-Rot-Gold auf dem Buchumschlag unterstreichen es. Dass sie auch den vielen Hilfsbereiten und Gutwilligen entgegenschlagen, versteht sich von selbst, umgekehrt geht es schließlich auch nicht gerecht zu: "Schon klar, ihr seid nicht so, ihr stellt euch das gar nicht vor, denn ihr habt ja eine Weile geholfen, Kleider zu sortieren und Kuscheltiere zu verteilen, solche Vorurteile habt ihr nicht mehr. Ihr wart nämlich bei euren Hilfsaktionen zu allen nett, auch zu den Leuten, vor denen ihr euch ein wenig gefürchtet habt, ihr wart ganz tapfer liebevoll, auch dann noch, als ihr euch gefragt habt, ob Terroristen unter euren Schutzbefohlenen sind, dann wart ihr zwar immer noch liebevoll, aber eben auch Rassisten, liebevolle Rassisten."

Kasih, die meistens spricht und auch über ihr eigenes Schreiben nachdenkt, führt mit Hani und Saya lange Diskussionen auf dem Sofa, der Parkbank, in der Schule oder auf Partys. Zuweilen wirkt das wie ein weitschweifiges Tagebuch oder verwickeltes Gedächtnisprotokoll, was Kasih durchaus bemerkt, wenn sie die Leser gelegentlich fragt: "Seid ihr noch da?" Dann gibt es aber auch distinkte Szenen, etwa im Jobcenter oder bei einer Neunziger-Jahre-Daily-Talkshow über die Frage, was es heißt, Opfer und unterdrückt zu sein. Beobachterin ist immer Kasih, die schon den Kommentaren unter ihren Schulaufsätzen gern hinzugefügt hätte, dass ihre Geschichten "der Hammer" sind und eigentlich eine Eins verdienen, auch wenn sie sich nicht an die schulübliche Gliederung halten. Ihre Aufzeichnungen gelten aber vor allem der radikalsten unter den drei Kameradinnen: Saya, der Aktivistin gegen rechts.

Saya wird schon in einem vorausgeschickten Zeitungsbericht zur Last gelegt, einen Mann vor einem Café attackiert zu haben, wo Stunden später auch noch ein verheerender Brand ausbrach. Sie, die Workshops für Jugendliche zur Berufsfindung und zur Rassismusprävention leitet, versteht sich selbst nicht unbedingt auf Deeskalation. Der Mann, der sie zu Beginn des Romans aufgrund ihres Aussehens im Flugzeug auf Englisch ansprach und dessen Namen sie auf der Bordkarte erhaschte, taucht am Ende wieder auf. Längst hat sie ihn als einen Hetzer im Internet identifiziert und unter einem Fake-Profil kontaktiert. Jetzt, da ein Prozess gegen die rechte Gruppierung, der er angehört und deren Abzeichen er trägt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden soll, hat sie Gelegenheit, ihn einmal richtig zusammenzufalten und zu provozieren: Mit seinem "kleinen Feuerzeug" wisse er ja nicht einmal, "wie die Sache mit dem Abfackeln" von Häusern funktioniere. Wenig später brennt es.

Saya wird als "Nazihasserin" festgenommen, denn der Streit kam zur Anzeige. Abschließend wendet sich Kasih an die Leser: "Habt ihr gedacht, Saya hätte das Haus in Brand gesetzt? Seid ihr entsetzt, dass ich euch das unterstelle?" Wie so oft im Gegenwartstheater werden wir alle stark einbezogen. Die schreibende Erzählfigur ist sich der Brisanz ihres Berichts bewusst und ahnt, dass die Presse bald darauf reagieren wird. Ihre Erfinderin Shida Bazyar wird wohl ebenfalls mit Fragen des beschimpften Publikums rechnen.

ALEXANDER KOSENINA

Shida Bazyar: "Drei Kameradinnen". Roman.

Kiepenheuer & Witsch, Köln 2021. 352 S., geb., 22,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Hier spricht Kasih, die Hauptstimme des Trios. Ihre besten Freundinnen Hani und Saya unterstützen sie dabei nach Kräften. Die Autorin Shida Bazyar schickt die jungen Frauen los, um ein Experiment mit den Lesern zu veranstalten: Diese sollen einmal selbst erfahren, wie sich Argwohn, Distanzierung, Unterstellungen, Unverständnis, Vorurteile anfühlen können, wenn man anders als die Mehrheit ist. Wenn man, wie die drei Kameradinnen und auch die Verfasserin selbst, als Kind nach Deutschland kam oder sogar hier geboren wurde und das Abitur machte, aber andere familiäre Hintergründe und keinen deutsch klingenden Namen mitbringt. Nett gemeinte, aber unüberlegte Komplimente zur guten Sprachkompetenz gehören da noch zu den argloseren Ausgrenzungen. Sie steigern sich durch Anrede auf Englisch beim Inlandsflug und führen rasch bis zur Routinekontrolle durch Kaufhausdetektive, denen Kopftücher der auf Familienbesuch angereisten Tanten auffallen. "Man stellte uns unter Verdacht, unter welchen, das war egal."

All das ist inakzeptabel und verdient Kritik. Shida Bazyar, die mit ihrem ersten Roman "Nachts ist es leise in Teheran" (2016) große Anerkennung fand, lässt ihre drei Kameradinnen literarisch kämpferisch dagegen vorgehen - in einem bewusst lauten, jugendlichen, impulsiven, manchmal groben Ton. Wenn die "weiße Dominanzgesellschaft" oft undifferenziert und aggressiv verfährt, dann stehen die drei ihr in nichts nach. Deutschland brennt hier wie in den aktuell gereizten öffentlichen Debatten, die Flammen in Schwarz-Rot-Gold auf dem Buchumschlag unterstreichen es. Dass sie auch den vielen Hilfsbereiten und Gutwilligen entgegenschlagen, versteht sich von selbst, umgekehrt geht es schließlich auch nicht gerecht zu: "Schon klar, ihr seid nicht so, ihr stellt euch das gar nicht vor, denn ihr habt ja eine Weile geholfen, Kleider zu sortieren und Kuscheltiere zu verteilen, solche Vorurteile habt ihr nicht mehr. Ihr wart nämlich bei euren Hilfsaktionen zu allen nett, auch zu den Leuten, vor denen ihr euch ein wenig gefürchtet habt, ihr wart ganz tapfer liebevoll, auch dann noch, als ihr euch gefragt habt, ob Terroristen unter euren Schutzbefohlenen sind, dann wart ihr zwar immer noch liebevoll, aber eben auch Rassisten, liebevolle Rassisten."

Kasih, die meistens spricht und auch über ihr eigenes Schreiben nachdenkt, führt mit Hani und Saya lange Diskussionen auf dem Sofa, der Parkbank, in der Schule oder auf Partys. Zuweilen wirkt das wie ein weitschweifiges Tagebuch oder verwickeltes Gedächtnisprotokoll, was Kasih durchaus bemerkt, wenn sie die Leser gelegentlich fragt: "Seid ihr noch da?" Dann gibt es aber auch distinkte Szenen, etwa im Jobcenter oder bei einer Neunziger-Jahre-Daily-Talkshow über die Frage, was es heißt, Opfer und unterdrückt zu sein. Beobachterin ist immer Kasih, die schon den Kommentaren unter ihren Schulaufsätzen gern hinzugefügt hätte, dass ihre Geschichten "der Hammer" sind und eigentlich eine Eins verdienen, auch wenn sie sich nicht an die schulübliche Gliederung halten. Ihre Aufzeichnungen gelten aber vor allem der radikalsten unter den drei Kameradinnen: Saya, der Aktivistin gegen rechts.

Saya wird schon in einem vorausgeschickten Zeitungsbericht zur Last gelegt, einen Mann vor einem Café attackiert zu haben, wo Stunden später auch noch ein verheerender Brand ausbrach. Sie, die Workshops für Jugendliche zur Berufsfindung und zur Rassismusprävention leitet, versteht sich selbst nicht unbedingt auf Deeskalation. Der Mann, der sie zu Beginn des Romans aufgrund ihres Aussehens im Flugzeug auf Englisch ansprach und dessen Namen sie auf der Bordkarte erhaschte, taucht am Ende wieder auf. Längst hat sie ihn als einen Hetzer im Internet identifiziert und unter einem Fake-Profil kontaktiert. Jetzt, da ein Prozess gegen die rechte Gruppierung, der er angehört und deren Abzeichen er trägt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden soll, hat sie Gelegenheit, ihn einmal richtig zusammenzufalten und zu provozieren: Mit seinem "kleinen Feuerzeug" wisse er ja nicht einmal, "wie die Sache mit dem Abfackeln" von Häusern funktioniere. Wenig später brennt es.

Saya wird als "Nazihasserin" festgenommen, denn der Streit kam zur Anzeige. Abschließend wendet sich Kasih an die Leser: "Habt ihr gedacht, Saya hätte das Haus in Brand gesetzt? Seid ihr entsetzt, dass ich euch das unterstelle?" Wie so oft im Gegenwartstheater werden wir alle stark einbezogen. Die schreibende Erzählfigur ist sich der Brisanz ihres Berichts bewusst und ahnt, dass die Presse bald darauf reagieren wird. Ihre Erfinderin Shida Bazyar wird wohl ebenfalls mit Fragen des beschimpften Publikums rechnen.

ALEXANDER KOSENINA

Shida Bazyar: "Drei Kameradinnen". Roman.

Kiepenheuer & Witsch, Köln 2021. 352 S., geb., 22,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Gebundenes Buch

Drei junge Frauen, Saya, Hani und Kasih sind seit ihrer Kindheit eng befreundet. Diese Freundschaft gibt ihnen den Halt, den sie brauchen, denn ihr Alltag ist von skeptischen Blicken, Rassismus und Hass geprägt. Sie wollen gemeinsam zu einer Hochzeit reisen und dann geschieht in einer Nacht …

Mehr

Drei junge Frauen, Saya, Hani und Kasih sind seit ihrer Kindheit eng befreundet. Diese Freundschaft gibt ihnen den Halt, den sie brauchen, denn ihr Alltag ist von skeptischen Blicken, Rassismus und Hass geprägt. Sie wollen gemeinsam zu einer Hochzeit reisen und dann geschieht in einer Nacht etwas Dramatisches.

Die Geschichte bzw. die Themen sind natürlich aktuell und immer wichtig, ans Licht zu kommen und Gehör zu finden. Auch die Erzählungen der 3 Frauen über die Anfeindungen und der Hass, der ihnen gezeigt wird, ist sehr emotional und schockierend.

Doch in diesem Roman erscheint es mir sehr zwiegespalten, denn die Flüchtlinge selbst, die sich über Rassismus beklagen, nehmen selbst kein Blatt vor den Mund. Trotz, oder gerade wegen ihrer unterdrückten Wut.

Auch der Schreibstil der Autorin hat mir nicht zugesagt, sie ist mir zu direkt und provozierend in der Art der Erzählung. Dass nicht jeder Mensch Mitgefühl zeigt für Flüchtlinge, wissen wir leider alle. Aber man kann es nicht mit Wut und Provokation erzwingen, so wie die Autorin es meinem Gefühl nach versucht.

Leider hat mir dieser Roman, trotz aktueller interessanter Themen, nicht zugesagt.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Lesenswert

Was mir an diesem Roman zu allererst gefallen hat, ist die frische, ungezügelte Erzählweise, die den Leser oft direkt anspricht und die sich so sehr von anderen Romanen unterscheidet. Ein Sich-Luft-machen, In-der-Wunde-bohren, Ungeschminkte-Wahrheiten-erzählen ohne …

Mehr

Lesenswert

Was mir an diesem Roman zu allererst gefallen hat, ist die frische, ungezügelte Erzählweise, die den Leser oft direkt anspricht und die sich so sehr von anderen Romanen unterscheidet. Ein Sich-Luft-machen, In-der-Wunde-bohren, Ungeschminkte-Wahrheiten-erzählen ohne striktes Kategorisieren, ohne Einteilung in Raster. Die schwere Thematik bringt die Autorin mit einer Leichtigkeit rüber, die ihresgleichen sucht. Spricht gelebten und bewussten Hass gegenüber Minderheiten an, führt uns Szenen des unbewussten Alltags-Rassismus vor Augen, beschreibt das Gefühl, sich zu keiner Gruppe zugehörig zu fühlen, sich ständig infrage zu stellen, und klammert vor allem die Vorurteile beider Seiten nicht aus. Sie hinterfragt, analysiert, beobachtet die Sender und Empfänger – wobei die Grenze manchmal zu verwischen scheint. Dabei lernt der Leser drei beindruckende junge Frauen kennen, die nicht unterschiedlicher sein und die nicht unterschiedlicher durchs Leben gehen könnten. Alle drei haben ihren Weg gefunden, mit der alltäglichen Diskriminierung umzugehen und ihr etwas entgegenzusetzen, und der Leser ertappt sich immer wieder dabei, zu hinterfragen, welcher dieser Wege wohl der beste Weg ist. Eine abschließende Antwort wird es wohl nie geben.

Spannend ist auch, dass die Autorin unablässig Erfindung, Wirklichkeit und Fiktion, Vergangenheit und Gegenwart miteinander verwebt. Was was ist, bleibt bis zuletzt offen. Das baut Dramatik auf, macht es aber auch an mancher Stelle mühsam, dem Geschehen zu folgen. Zum Teil verliert sich die Geschichte meiner Meinung nach sogar zu sehr in Nebenschauplätzen und Erinnerungen.

Für mich auf jeden Fall ein Buch, dass gleich mehrfach aus der Masse heraussticht.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Das Cover ist ein Blickfang und weckt grosses Interesse an die Geschichte. Die Autorin Shida Bazyar schreibt über wichtige Themen, die man in unserem Alltag leider immer wieder erlebt. Es wird ausschliesslich über rassistische, feministische und ausländerfeindliche Vorurteile und …

Mehr

Das Cover ist ein Blickfang und weckt grosses Interesse an die Geschichte. Die Autorin Shida Bazyar schreibt über wichtige Themen, die man in unserem Alltag leider immer wieder erlebt. Es wird ausschliesslich über rassistische, feministische und ausländerfeindliche Vorurteile und Benachteiligungen geschrieben.

Drei Freundinnen mit unterschiedlichen Migrationshintergrund und täglichen Rassismus. Obwohl die Inhaltsangabe auf dem Cover mein Interesse geweckt hatte, konnte ich leider von Beginn an mich nicht an den sprunghaften und übergangslosen Schreibstil der Autorin gewöhnen. Während sie bei den drei Hauptcharaktere das sogenannte Schubladendenken bei der weißen Bevölkerung anprangert, macht sie genau das gleiche. Alle drei Protagonistinnen waren mir mehr oder weniger unsympathisch, daher konnte ich während der gesamten Geschichte nicht zu ihnen durchringen, obwohl ich mit ihnen mitgelitten habe. Leider habe ich bis zum Schluss nicht herausgefunden aus welchen Ländern die jungen Frauen mit ihren Familien geflohen sind.

Es wurde meiner Meinung etwas zu hart ausschliesslich über rassistische, feministische und ausländerfeindliche Vorurteile und Benachteiligungen geschrieben. Es ist zwar leider immer noch ein grosses Problem und es soll auch nicht verharmlost werden, aber es war mir trotzdem etwas zuviel.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Realitätsnah + leicht anklagend

"Drei Kameradinnen" ist ein Roman, der kein Blatt vor dem Mund nimmt und mich komplett herausfordert, vielleicht auch zum Umdenken nötigt. Erzählt wird in der Ich - Perspektive und was wirklich krass ist, ist die Tatsache, dass ich als …

Mehr

Realitätsnah + leicht anklagend

"Drei Kameradinnen" ist ein Roman, der kein Blatt vor dem Mund nimmt und mich komplett herausfordert, vielleicht auch zum Umdenken nötigt. Erzählt wird in der Ich - Perspektive und was wirklich krass ist, ist die Tatsache, dass ich als Leserin regelmäßig persönlich angesprochen werde und zwar immer dann, wenn die Autorin mich in diversen Situationen oder Denkweisen anstupsen möchte. Ich finde es sehr gelungen und ich wüsste jetzt keinen Roman, wo mir Dinge so verdeutlich werden sollen wie in "Drei Kameradinnen." Dieses allein ist schon eine Leseempfehlung wert. da das aktuelle Thema "Fremdling" knallhart dargestellt wird und zwar aus ihrer Perspektive. Die Perspektive und Wahrnehmung eines Flüchtlings, der in einem fremden Land Fuß fassen möchte und durch seine Andersartigkeit bedroht, belächelt, verachtet und ohne Akzeptanz leben wird, da kaum jemand fragt, wie es ihnen dabei geht, geflohen zu sein, um Krieg und Terror zu entgehen. Ist es wirklich nur ein Wirtschaftsflüchtling, wie sie liebevoll genannt werden (Ironie!) oder jemand, der wirklich und wahrhaftig um sein Leben bangen musste. Alles zerstört, ermordet und beängstigend? Auch wenn ich nicht mit jeder Provokation einverstanden bin, ist mir klar, worauf die Autorin hinzielt und diesen Weg kann ich komplett mitgehen. Ausländerfeindlichkeit ist ein großes Tabuthema und gerade wenn sich einer daneben benimmt, wird dieses auf alle anderen Fremden übertragen. Absoluter Blödsinn, denn auch innerhalb der Deutschen gibt es genügend, die kriminell sind. Warum also übertrage ich den Brand am Anfang des Buches sofort auf Saya und bin komplett überzeugt von diesem terroristischen Anschlag? Hier benehme ich mich wie die breite Masse und muss lernen umzudenken, zumindest, bis die komplette Sachlage geklärt wurde.

Fazit:

Ein Roman wie ein Feuer. Leider nicht immer leicht zu lesen, aber vom Inhalt her wirklich einschlagend wie eine Bombe. Tiefgründig, herausfordernd und absolut nachhaltig. Leseempfehlung!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Voller Emotionen - nicht nur positiv

Inhaltlich geht es in diesem Buch um drei Freundinnen (Kasih, Hani und Saya), die sich schon lange kennen und deren große Gemeinsamkeit ihr Migrationshintergrund ist. Sie leben in Deutschland, ihr Heimatland wird nicht verraten (warum eigentlich?). Die …

Mehr

Voller Emotionen - nicht nur positiv

Inhaltlich geht es in diesem Buch um drei Freundinnen (Kasih, Hani und Saya), die sich schon lange kennen und deren große Gemeinsamkeit ihr Migrationshintergrund ist. Sie leben in Deutschland, ihr Heimatland wird nicht verraten (warum eigentlich?). Die drei Frauen scheinen in die Gesellschaft integriert, haben weiterführende Schulen besucht, Abitur gemacht bzw. studiert, haben deutsche Freunde, aber dennoch fühlen sie sich ausgegrenzt. In dieses Gefühl steigern sie sich hinein, so intensiv, dass man sich als 'weißer' Leser irgendwie angefeindet fühlt. Das habe ich jedenfalls so empfunden.

Der Schreibstil ist interessant und lebhaft, bisweilen spricht die Autorin den Leser auch direkt an, was ich reizvoll finde, aber andererseits provoziert die Autorin in ihren direkten Ansprachen. Die Sprache ist sehr ausdrucksvoll, was mir gut gefällt, sie gibt die jeweiligen Stimmungen und Gefühlslagen sehr gut wieder. Auf der anderen Seite finden sich auch langatmige Tiraden, z.B. von Saya, wenn sie über ihre antifaschistische Haltung doziert. Oder auch die Beschreibung eines Yoga Kurses, den sich die Autorin aus dem Fenster heraus mit ihrem Freund ansieht. Da fragt man sich wirklich, ob das junge Paar nichts Besseres zu tun hat als die allwöchentliche Yoga-Schau.

Einen Sympathieträger entdecke ich nicht unter den drei Hauptprotagonisten, am ehesten noch Hani, die in meinen Augen von den anderen beiden oft nicht ernst genommen oder auch ausgenutzt wird.

Es ist ergreifend zu lesen, wie vielfältig die Diskriminierungen sind, die die drei Frauen erlebt haben, andererseits habe ich auch nicht das Gefühl, dass sie bereit sind, gegen ihre versteinerten Meinungen anzukämpfen. Es gibt nämlich durchaus Figuren in diesem Buch, mit denen ein ausgeglichenes Verhältnis möglich wäre, aber diese Chancen scheinen einfach zu verfliegen.

Das Prolog-Thema 'Jahrhundertbrand', der zur Verhaftung von Saya führte, kommt leider etwas kurz und bleibt ungeklärt, was ich enttäuschend finde, wie auch das gesamte Buch für mich eher enttäuschend war.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Klappentext:

Drei junge Frauen, eine bedingungslose Freundschaft und eine Nacht, die alles ins Wanken bringt. Voller Wucht und Furor erzählt Shida Bazyar in ihrem neuen Roman von den Spannungen und Ungeheuerlichkeiten der Gegenwart. Davon, was es heißt, wegen der Herkunft immer und …

Mehr

Klappentext:

Drei junge Frauen, eine bedingungslose Freundschaft und eine Nacht, die alles ins Wanken bringt. Voller Wucht und Furor erzählt Shida Bazyar in ihrem neuen Roman von den Spannungen und Ungeheuerlichkeiten der Gegenwart. Davon, was es heißt, wegen der Herkunft immer und überall unter Verdacht zu geraten. Und von dem außergewöhnlichen Bündnis dreier Freundinnen, die zusammenstehen, egal was kommt.

Cover:

Das Cover zeigt lodernde Flammen, die in rot und gold, den Blickfang für sich einnehmen. Besonders durch die glitzernden Effekte, wird es zu einem richtigen Hingucker. Ein zwar recht einfaches, aber passendes Cover, mit tollem Effekt.

Meinung:

Der Schreibstil ist sehr angenehm und flüssig. Man kommt gut in die Handlungen und Denkweisen hinein und wird von Beginn an, von der Geschichte gefesselt.

Drei Mädchen mit Migrationshintergrung, die gemeinsam aufwachsen, treffen sich bei einer Hochzeit wieder und die Freundschaft wird erneut entfacht. Doch politische Gegebenheiten und private Verwirrungen trüben das Aufeinandertreffen. Das Schubladendenken der Menschen sorgt hier für Aufsehen und ein Konfrontationskurs steht an, der den Leser zum Nachdenken bringt.

Inhaltlich möchte ich hier jedoch nicht zu viel vorweg nehmen, denn dies sollte man selbst lesen und daher möchte ich hier nicht Spoilern.

Gut hat mir die Erzählung aus der Ich-Perspektive gefallen, da man so sehr gut in die Handlungen und die Denkweise hineinfinden konnte. Auch brachte mich dies den Figuren und Charakteren näher.

Die drei Frauen sind sehr stark und taff und besonders Saya kommt sehr cool, aber auch lodernd, wie das Für rüber. Die drei Freundinnen Saya, Kashi und Hani stehen zusammen, wie ein Fels in der Brandung und etwas ganz besonderes geht von den dreien aus.

Die Charaktere sind sehr gut durchdacht und auch ihre Eigenschaften und Emotionen sind sehr gut herausgearbeitet.

Ein Buch, dass zum Nachdenken anregt und mit sehr viel Tiefe bestückt ist. Freundschaft, Migration, Selbstbestimmung, Benachteiligung und Stärke spielen hier eine große Rolle.

Die verschiedenen Perspektiv- bzw. Zeitwechsel sorgen für Spannung und fesselnde Unterhaltung. Die offene und lockere Schreibweise sorgt für Konfrontation und lässt einen hier den Alltags-Rassismus fast direkt spüren. Es regt dadurch zum Nachdenken an und dem Ganzen wird zusätzlich sehr viel Tiefe verliehen.

Ein Buch, dass das Schubladendenken aufgreift und offen mit dem Alltags-Rassismus umgeht und den Leser mit diesem konfrontiert. Spannungsvoll, direkt und tiefgreifend.

Mir hat dieses Buch sehr gut gefallen. Es fesselt einen von Beginn an und berührt, konfrontiert und stimmt nachdenklich. Ein Buch, das bewegt.

Fazit:

Ein Buch, welches den Leser von Beginn an fesselt, sowie berührt, konfrontiert und nachdenklich stimmt.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Die Autorin hält dem Leser einen Spiegel vor, es geht um Vorurteile gegenüber nicht-weißen Menschen, um Alltagsrassismus in Deutschland, eben darum auf welche Widerstände Menschen mit Migrationshintergrund - wie es oft so unschön heißt - in unserer Gesellschaft …

Mehr

Die Autorin hält dem Leser einen Spiegel vor, es geht um Vorurteile gegenüber nicht-weißen Menschen, um Alltagsrassismus in Deutschland, eben darum auf welche Widerstände Menschen mit Migrationshintergrund - wie es oft so unschön heißt - in unserer Gesellschaft treffen. Sei es in der Schule, oder später bei der Jobsuche, einfach überall. Und es geht auch um Freundschaft, denn die drei Protagonistinnen Saya, Kasih und Hani kennen sich schon seit der Kindheit, sie haben gemeinsam in der Siedlung gewohnt und sind zusammen zur Schule gegangen.

Der Roman beginnt mit einem Zeitungsartikel aus der Boulevard-Presse, der über einen Brand in einem Wohnhaus berichtet. Dann startet die Handlung, es ist Freitagnacht und die Erzählerin Kasih wartet auf ihre Freundin Saya, die die Nacht im Gefängnis verbringen muss. Was ist passiert? Kasih beginnt chronologisch zu erzählen, was sich alles in den letzten Tagen ereignet hat, seit Saya am Dienstag zu Besuch kam, um ein paar Tage bei ihren Freundinnen zu verbringen, anläßlich einer Hochzeitsfeier.

Dabei beginnt Saya direkt voller Wut über diskriminierendes Verhalten durch ihre Mitmenschen zu erzählen. Das Ganze ist aber auch recht unterhaltsam erzählt, und man ist gleich mitten im Geschehen angekommen. Weiterhin wird jetzt über die Tage bis zur Hochzeitsfeier berichtet. Allerdings gibt es auch einige Rückblenden in die Kindheit im „Getto“ - wie Kasih es nennt, eine Siedlung, in der überwiegend Flüchtlingsfamilien wohnten. Nach und nach wird klar, wie unterschiedlich die Freundinnen sind. Hani, die immer versucht allen zu gefallen, und auch auf ihrer Arbeit eher aufopferungsvoll ihre Chefin unterstützt. Dann eben Kasih, die gerade von ihrem Freund verlassen wurde, und die nach ihrem Studium noch auf Jobsuche ist. Und eben die erfolgreiche Saya, die emotional aktuell sehr aufgewühlt ist durch den gerade stattfindenden Prozess geben Nazis, es geht um Morde an Ausländern (NSU-Prozess). Kasih berichtet jetzt von vielen kleinen Vorfällen, die sich eben alle summieren, bis ein Punkt erreicht ist, an dem Sayas Wut überschäumt. So läuft eben alles auf diesen Höhepunkt hinzu, auf die Nacht der Hochzeit und auf die sich anschliessenden Vorfälle.

Ich finde die Art, wie der Roman erzählt wird sehr interessant. Man wird von Kasih als Leser direkt angesprochen, denn sie setzt sich in dieser Freitagnacht nach der Hochzeit hin und schreibt alles auf, für uns Leser, damit wir verstehen können was passiert ist. Das irritiert einen natürlich etwas, weil man als Leser ja sonst quasi anonym mitliest und es nicht gewohnt ist mit eingebunden zu werden. Dadurch wird man direkt damit konfrontiert, dass es diese Art des Rassismus tagtäglich in unserer Gesellschaft gibt.

Die Autorin spielt auch mit der Wahrheit, es geht darum, ob immer alles richtig ist, was berichtet wird. Das gilt vor allem für den Zeitungsartikel vom Anfang, aber auch von der Autorin selbst gibt es teils widersprüchliche Aussagen. Dies schlägt sich schon in den ersten Sätzen nieder: „Ich bin nicht: das Mädchen aus dem Getto. … Ich bin: das Mädchen aus dem Getto.“ Dies setzt sich so fort, wie ein Vexierspiel, wobei man als Leser auch die Aufgabe hat, gedanklich etwas Ordnung in das Ganze zu bringen. Also keine ganz einfache Kost, aber es lohnt sich schon, und das Thema ist natürlich wichtig. Keiner sollte aufgrund seines fremdländischen Aussehens bzw. seiner Herkunft oder aufgrund seines Geschlechts benachteilig werden.

Kleine Abstriche gibt es für mich, da mir manches etwas zu plakativ ist, und weil mir Saya trotz ihrer Ausbildung oft zu unreflektiert erscheint. Auch hat das Thema Alkohol / Party machen für mich zu viel Raum.

Interessant ist auch der Titel, eine Reminiszenz auf den Roman „Drei Kameraden“ von Eric Maria Remarque, das nach dem ersten Weltkrieg spielt. Und beide Romane spielen in einer namenlosen Stadt.

Das Cover passt perfekt, es stellt ein Feuer dar, das sich aus den Deutschland-Farben schwarz-rot-gold zusammensetzt.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Die Brände in uns

Die drei Kameradinnen aus Shida Bazyars neuem Roman stehen immer zueinander und das müssen sie auch, um in einer Welt, die sie ausgrenzt und mit verletzenden Vorurteilen, Blicken und Kommentaren belegt, durchzuhalten. Aufgewachsen in einer Hochhaus-Siedlung am Rande …

Mehr

Die Brände in uns

Die drei Kameradinnen aus Shida Bazyars neuem Roman stehen immer zueinander und das müssen sie auch, um in einer Welt, die sie ausgrenzt und mit verletzenden Vorurteilen, Blicken und Kommentaren belegt, durchzuhalten. Aufgewachsen in einer Hochhaus-Siedlung am Rande einer Stadt, die jede sein könnte, sind sie junge Frauen mit Migrationshintergrund. Woher ihre Familie stammen oder geflüchtet sind, wird nicht bekannt gegeben und das steht universell für die bewegende und eindringliche Geschichte, die zwischen Fiktion und täglichen Realitäten wie Alltagsrassismus und Stigmatisierung pendelt.

Ich-Erzählerin Kasih schreibt und erzählt sich alles achronologisch sowie stürmisch aus dem Kopf und spricht ihr lesendes Publikum immer wieder ungehemmt bis zornig an, bis es sich in mancher stereotyper Denklage ertappt fühlt. Somit wird das Lesen dieser Geschichte, die sich titelgebend auf Remarques „Drei Kameraden“ sowie inhaltlich auf die NSU-Prozesse bezieht, nicht bequem. Sie resümiert über Abwertung, Verachtung und dem rechten Terror und wie sich Freundin Saya ständig in Alarmbereitschaft befindet, sie alles tief in sich hineingräbt, sie Chat-Protokolle von Nationalsozialisten analysiert und selbst mitmischt, bis sie sich „radikalisiert“ hat. Es geht um die Stilisierung der NSU-Opfer als Verdächtige und um die vergangenen Tage der Freundinnen Saya, Hani und Kasih vor der Brandkatastrophe mit vielen Toten, für die Saya als Terroristin verantwortlich gemacht wird. Und die Frage, ob letzteres anhand einer noch tieferen Freundschaft zu verhindern gewesen wäre.

Das Wort „Kamerad“ ist nicht nur bei der Feuerwehr, in Vereinen und in rechtsextremen Kreisen sehr beliebt, es ist auch stärker als Freundschaft. Und die drei jungen Frauen sind immer füreinander da, wenn Beziehungen auseinander gehen, herabwürdigende Jobcenter-Besuche anstehen, sich Wutausbrüche entladen. Da alle drei grundverschiedene Charaktereigenschaften haben, ergänzen sie sich symbios und leidenschaftlich, wenn es darum geht, seelische Nöte zu kitten.

„Drei Kameradinnen“ ist ein aufwühlender, anklagender und bewegender Roman über Freundschaft, aber auch explizit über Gegenwartsgeschichte in Deutschland, der zum weiteren Fragestellen und Reflektieren anregt sowie der Gesellschaft einen unbehaglichen Spiegel vorhält. Bazyar ist eine präzise Beobachterin ihrer Umgebung und Menschen – Milieus werden detailliert ausgeleuchtet, eingerichtete Gewissheiten mit Fakten und Fiktion durcheinander gewirbelt, verlässliche Anker ausgehebelt und das Innenleben der Frauen ernst-humorvoll ausgeleuchtet. Der Erzählstil ist klug, gewitzt, eloquent und hält so einige Tricks parat – Kasihs Sprechen mit uns eine literarisch schöne und raffinierte Perspektive, die mit Unzuverlässigkeit spielt. Denn welches Erzählen über andere ist schon wahr?

Thematisch hochaktuell und spannend bis zum Schluss zeigt uns die Autorin auf brillante Weise, welche Schwelbrände in unserer Gesellschaft herrschen und was es heißt, aufgrund von der Herkunft immer wieder angezweifelt zu werden.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

eBook, ePUB

Zum Inhalt:

Hani, Kasih und Saya verbindet eine tief Freundschaft und das schon seit ihrer Jugend, die sie im gleichen Viertel verbracht haben. Als sie sich nach Jahren wieder treffen, wollen sie eigentlich nur an alte Zeiten erinnern und ihre Freundschaft auffrischen, doch es wird eine sehr …

Mehr

Zum Inhalt:

Hani, Kasih und Saya verbindet eine tief Freundschaft und das schon seit ihrer Jugend, die sie im gleichen Viertel verbracht haben. Als sie sich nach Jahren wieder treffen, wollen sie eigentlich nur an alte Zeiten erinnern und ihre Freundschaft auffrischen, doch es wird eine sehr intensive Begegnung. Sie alle erleben immer wieder Vorbehalte in jeglicher Hinsicht.

Meine Meinung:

Das Buch ist ungeheuer intensiv aber auch schwierig, denn es legt Finger in Wunden, die auch heute noch gang und gäbe sind. Rassismus in einer Ausprägung, wie man es kaum glauben mag. Aber es ist auch ein Buch über Freundschaft und wie wichtig und intensiv diese sein kann. Ich fand die Lektüre echt nicht einfach, denn es ist wahrlich keine eingängige Thematik. Der Schreibstil ist gut, aber auch anspruchsvoll und nichts für nebenher.

Fazit:

Anspruchsvoll

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Für das Miteinander

"Drei Kameradinnen" von Shida Bazyar ist ein Buch, über das ich ganz sicher noch eine Weile nachdenken werde.

Erzählt wird hier die Geschichte von drei jungen Frauen, Kasih, Saya und Hani, die seit Kindertagen befreundet sind, die das Leben jetzt aber …

Mehr

Für das Miteinander

"Drei Kameradinnen" von Shida Bazyar ist ein Buch, über das ich ganz sicher noch eine Weile nachdenken werde.

Erzählt wird hier die Geschichte von drei jungen Frauen, Kasih, Saya und Hani, die seit Kindertagen befreundet sind, die das Leben jetzt aber räumlich etwas verteilt hat. Jetzt treffen sich die drei für einige Tage und wir dürfen daran teilhaben. Gleichzeitig besteht die Geschichte aus Rückblicken, subjektiv erzählt von Kasih. Ganz langsam nähern sich dann die verschiedenen Erzählstränge aneinander an und man hat fast Angst vor der Auflösung, dem Hochkochen von Emotionen und Aggressionen.

Das Buch hat einen angenehmen Wortwitz und durchaus spannenden Erzählstil, liest sich trotzdem sehr anstrengend, weil hier viele wichtige und aktuelle Themen verpackt sind. Auch ist die Erzählung aus Kasihs Sicht teilweise sehr einseitig und echt gewöhnungsbedürftig. Als Leser wird man hier voll mit einbezogen, sich Gedanken zu machen, wo Alltagsrassismus anfängt und wo er aufhört, wo man sich selber beobachten und reflektieren muss. Das geschieht hier auch durchaus mal auf die harte Tour. Jede der drei Frauen geht anders um mit den Voreingenommenheiten, der Hetze, dem Rassismus in ihrem Alltag und auch die drei sind dabei nicht ohne Vorurteile.

In meinen Augen ein sehr wichtiges Buch, anstrengend zu lesen, aber lohnenswert auf jeden Fall.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für