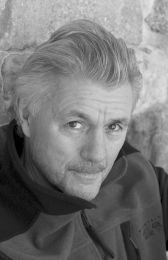

John Irving

Hörbuch-Download MP3

Der letzte Sessellift (MP3-Download)

Ungekürzte Lesung. 2031 Min.

Sprecher: Sarbacher, Thomas / Übersetzer: Kroll, Anna-Nina; Torberg, Peter

PAYBACK Punkte

15 °P sammeln!

1941 in Aspen, Colorado. Die 18-jährige Rachel tritt bei den Skimeisterschaften an. Eine Medaille gibt es nicht, dafür ist sie schwanger, als sie in ihre Heimat New Hampshire zurückkehrt. Ihr Sohn Adam wächst in einer unkonventionellen Familie auf, die allen Fragen über die bewegte Vergangenheit ausweicht. Jahre später macht er sich deshalb auf die Suche nach Antworten in Aspen. Im Hotel Jerome, in dem er gezeugt wurde, trifft Adam auf einige Geister. Doch werden sie weder die ersten noch die letzten sein, die er sieht.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.

John Irving, geboren 1942 in Exeter, New Hampshire, lebt in Toronto und ist einer der begnadetsten Autoren Nordamerikas. Seine bisher 15 Romane wurden alle Weltbestseller, vier davon verfilmt. 2000 erhielt er einen Oscar für die beste Drehbuchadaption für die Verfilmung seines Romans ›Gottes Werk und Teufels Beitrag‹.

© Jane Sobel Klonsky

Produktdetails

- Verlag: Diogenes Verlag

- Erscheinungstermin: 24. Mai 2023

- Sprache: Deutsch

- ISBN-13: 9783257694963

- Artikelnr.: 67528251

»Ein wirklich großer Geschichtenerzähler.« Thomas David / Neue Zürcher Zeitung Neue Zürcher Zeitung

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

John Irving zieht mit seinem wohl letzten Roman Bilanz aus seinem bisherigen Schaffen, stellt Rezensentin Irene Binal fest. Dabei ist alles, was Irving-Fans glücklich macht: skurrile Figuren, derbe Komik und der typische "Irving-Charme", lesen wir. Vorrangig geht es um Adam, der nach seinem Vater sucht, um ihn herum ein Reigen an witzigen und bizarren Persönlichkeiten: vom dementen Großvater, der gerne in die Waden anderer Leute beißt, über die sexpositive Cousine Nora hin zu einigen Gespenstern, die Adam ab und zu heimsuchen, schmunzelt die Kritikerin. Leider wirkt die Geschichte etwas ziellos, bedauert Binal, das Chaos, das Irving sonst so gut in Form zu bringen wusste, scheint er hier nicht unter Kontrolle zu bekommen. Auch wenn die Kritikerin nicht ganz zufrieden ist, empfiehlt sie den Roman - vor allem für Irving-Anhänger.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 22.04.2023

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 22.04.2023Nicht jedes Gespenst ist auch schon tot

Sieben Jahre hat John Irving an seinem neuen Roman geschrieben; es ist der umfangreichste im Werk des Weltmeisters hoch literarischer Schmöker geworden. Am kommenden Mittwoch erscheint "Der letzte Sessellift", und was wir mit ihm erhalten, ist mehr als nur eine Summe dessen, was diesen Schriftsteller so beliebt gemacht hat. Irving setzt sich als Altmeister noch einmal auf die Spur aktueller Themen.

Von Andreas Platthaus

John Irving ist einer der bekanntesten Schriftsteller der Welt, nicht nur dank seiner Erfolgsromane, sondern auch wegen seiner Drehbücher (2000 gewann er sogar einen Oscar). Geboren in New Hampshire, aber seit seinen späten Jahren auch kanadischer

Sieben Jahre hat John Irving an seinem neuen Roman geschrieben; es ist der umfangreichste im Werk des Weltmeisters hoch literarischer Schmöker geworden. Am kommenden Mittwoch erscheint "Der letzte Sessellift", und was wir mit ihm erhalten, ist mehr als nur eine Summe dessen, was diesen Schriftsteller so beliebt gemacht hat. Irving setzt sich als Altmeister noch einmal auf die Spur aktueller Themen.

Von Andreas Platthaus

John Irving ist einer der bekanntesten Schriftsteller der Welt, nicht nur dank seiner Erfolgsromane, sondern auch wegen seiner Drehbücher (2000 gewann er sogar einen Oscar). Geboren in New Hampshire, aber seit seinen späten Jahren auch kanadischer

Mehr anzeigen

Staatsbürger, lebt er aktuell in Vermont und Toronto. Er ist einundachtzig Jahre alt.

Adam Brewster ist einer der erfolgreichsten Schriftsteller der Welt, nicht nur dank seiner Erfolgsromane, sondern auch wegen seiner Drehbücher (2000 gewann er sogar einen Oscar). Geboren in New Hampshire, aber seit seinen späten Jahren auch kanadischer Staatsbürger, lebt er aktuell in Vermont und Toronto. Er ist einundachtzig Jahre alt und der Icherzähler in John Irvings neuestem Roman "Der letzte Sessellift". Sehen Sie die Gemeinsamkeiten?

Dann sind Sie John Irving auf den Leim gegangen. Dabei könnte man sogar noch viel mehr erwähnen, was seine Figur Adam mit ihm selbst verbindet, beider akademische Werdegänge samt den konkreten universitären Stationen etwa oder die Aktivitäten der jungen Männer als Leistungssportler im Ringen. Und Adam sagt ziemlich genau in der Mitte des fast elfhundert Seiten starken Romans etwas, das John Irving auch immer für sich in Anspruch genommen hat: "Ich erfinde nicht alles. Aber wenn ich Dinge verwende, die tatsächlich passiert sind, verändere ich immer etwas. Ich versuche, die Geschichte ein bisschen weniger wahr zu machen." Chapeau, das ist ihm wieder einmal gelungen.

Wem ist es gelungen? John Irving, denn was Adam Brewster schreibt, das können wir nicht lesen. "Der letzte Sessellift" ist ja nicht sein Roman. Obwohl es in bester Proust-Manier etliche Andeutungen gibt, dass die Handlung den Weg zur Abfassung just jenes Buchs erzählt, das wir gerade lesen. Immerhin gibt es darin eine Probe von Adams schriftstellerischem Können, verteilt auf zwei Kapitel (die umfangreichsten beiden der insgesamt dreiundfünfzig des Romans, 68 und 73 Seiten lang): das Drehbuch zu einem ungedrehten Film, geschrieben natürlich in der Manier, die eine solche Filmvorlage erfordert, also bei jeder Szene mit sachlicher Beschreibung des Settings und des Handelns der Akteure, ansonsten nur Dialoge. Die zudem vor allem aus der Stimme von Adam bestehen, der auch im Drehbuch die Hauptfigur ist. Als "Voiceover" setzt er das, was man auf der Leinwand sehen würde, in Relation zu seinem Leben. Das wir wiederum als Romanleser gut kennen, während ein Kinopublikum wohl seine Schwierigkeiten hätte, weshalb es nicht überraschend ist, dass dieses Drehbuch unverfilmt bleibt. Und dadurch wiederum kommt die Handlung in Gang: "Ein ungedrehter Film lässt einen niemals los; einen ungedrehten Film vergisst man nicht."

So heißt es gleich im ersten Kapitel, dem mit zwei Seiten kürzesten. Adam führt darin aus: "Mein Leben ist ein Film, weil ich Drehbuchautor bin." Bis wir indes zum ersten der beiden Drehbuchkapitel kommen, vergehen 750 Seiten, in denen erst einmal eingelöst wird, was das erste Kapitel außerdem verheißt: Wir lernen das Hotel Jerome in Aspen, Colorado, kennen (ein tatsächlich existierendes Haus, wie auch Adam im Roman betont; "hier spürt man richtig Kultur und Geschichte", kann man beim Reiseportal Tripadvisor im Netz lesen), etliche Ski-Enthusiasten und eine stattliche Zahl von Gespenstern, denn Adam kann die Toten sehen. Oder genauer und mit ihm selbst gesprochen (immer noch aus dem ersten Kapitel): "Natürlich ist nicht jedes Gespenst tot. In bestimmten Fällen kann man ein Gespenst und noch halb lebendig sein - es ist nur ein wesentlicher Teil von einem gestorben. Ich frage mich, ob viele dieser halb lebendigen Gespenster wissen, was in ihnen gestorben ist und ob es - seien sie nun tot oder lebendig - Regeln für Gespenster gibt." An der Frage der Regelfindung für Gespenster arbeitet der Roman. Und auch das Drehbuch im Roman, das als wichtigsten Handlungsort das Hotel Jerome hat, in dem es von Skifahrern und Gespenstern der Vergangenheit wimmelt.

Dort ist Adam gezeugt worden, in einem One-Night-Stand von der damals erst neunzehnjährigen Rachel Brewster und einem noch einmal fünf Jahre jüngeren Halbwüchsigen, dessen Identität sich im Buch erst langsam klärt. Rachels Rufname lautet "Little Ray", denn mit 1,57 Meter ist sie nicht gerade groß gewachsen. Aber das ist nichts gegen den Mann, den sie später heiraten wird: Elliot Barlow, Körpergröße nur 1,45 Meter. Die relative Kleinwüchsigkeit von Adams Mutter und Stiefvater ist ein Motiv, das sie im Roman zu jenen Sonderlingen macht, die Irving immer schon geliebt hat; das berühmteste Beispiel dafür ist natürlich der Titelheld aus seinem 1978 erschienenen Roman "Garp und wie er die Welt sah". Auch Garp war ein vaterlos aufgewachsener Junge wie Adam - und wie Irving selbst, dessen Mutter sich vor seiner Geburt hatte scheiden lassen und dann einen anderen Mann heiratete. Aber nun genug der Gemeinsamkeiten, denn alles ist ja ein bisschen weniger wahr gemacht im "Letzten Sessellift": Adam kommt zum Beispiel im Dezember 1941 zur Welt, bei Irving war das erst im März 1942 (dafür macht er sich jedoch den Spaß, Adams 1991 geborenem Sohn seinen Geburtstag, den 2. März, zuzuschreiben).

Im Abstand von sieben Jahren zum vorherigen Roman, "Straße der Wunder", ist John Irvings neues Buch erschienen; für seine Verhältnisse ist das lange her. Man möchte zwar meinen, das wäre schon angesichts des selbst für Irving ungewöhnlichen Umfangs des Nachfolgers kein Wunder, aber "Der letzte Sessellift" ist zudem so etwas wie die Summe des Schreibens seines Autors - mit allen dessen Idiosynkrasien und Phantasmen. Die Gespenster sind da nur das Auffälligste, wobei sich ihre Präsenz auf den ersten sechs-, siebenhundert Seiten meist auf Adams Großvater Lewis Brewster beschränkt, der im Jahr 1955 ausgerechnet auf dem Hochzeitsfest seiner Tochter Little Ray vom Blitz erschlagen wird und fortan durch sein Erscheinen dem Enkel dessen erste Liebesnächte erschwert. Wobei die spezifischen Besonderheiten der Frauen in Adams Betten ihn vor kaum mindere Probleme stellen. Von Regelblutbädern über ungewollte andere Entleerungen bis hin zu durch Ungeschick provozierte Penisstrapazen lässt Irving keine sexuelle Unbill aus, versteht es allerdings, dabei das Burleske so zu wahren, dass die Komik jedwede Peinlichkeit deutlich überwiegt.

Wenn hier von einer Summa des irvingschen Schreibens die Rede ist, bedeutet das aber nicht, dass wir es mit einem bewussten Schlussstrich seitens des Autors zu tun hätten. Vielmehr fängt Irving in "Der letzte Sessellift" mit einigen Themen erst richtig an. So etwa dem der sexuellen Uneindeutigkeit. Man könnte es als modisch ansehen, dass hier Trans-, Nonbinär- und Queer-Identitäten eine Rolle spielen wie bislang nie im Riesenwerk des Schriftstellers (Adam ist die einzige heterosexuelle Hauptfigur im neuen Buch, ansonsten ist er umgeben von Lesbierinnen, nachdem selbst sein Stiefvater sich zur Geschlechtsumwandlung entschieden hat), aber mit welch ersichtlicher Faszination und, trotz aller üblichen Kraftmeierei bei Bildern und Motiven, auch Sensibilität Irving hier zur Sache geht, das nötigt mehr als Achtung ab. Sein Roman ist ein Plädoyer für Toleranz und Liebe in allen Formen, und dass in einem Seitenstrang auch die katholische Kirche für ihren bigotten Umgang mit Missbrauchsopfern ihr Fett abbekommt, weist Irving mit einem Mal ganz deutlich als Gesellschaftsanalytiker aus, der sich bislang hinter den skurrilen Konstellationen seiner Romane gut zu verstecken wusste. Hier tritt er nun zutage und vermittelt seinen kritischen Blick auf die Welt durch die ungewöhnlichste Figur des Romans, die Pantomimin Emily McPherson, genannt Em, die über Jahrzehnte hinweg jedes Wort verweigert und stattdessen auch abseits der Bühne alles nur durch Körpersprache ausdrückt. Wie Irving sie von einem zunächst grotesken Hochzeitsgast zur Schriftstellerin, Aktivistin und vor allem liebesfähigsten, -verzweifeltsten und -wertesten Person der Handlung werden lässt, das ist ganz große Romankunst und lässt einmal mehr erkennen, dass Irving sich vor allem an Dickens geschult hat.

Nun bemisst sich ja die Qualität eines Romans nicht nur inhaltlich. "Der letzte Sessellift" braucht Zeit, um auch formal Betriebstemperatur zu erreichen. Das hat damit zu tun, dass erst in der zweiten Hälfte des Buchs tragisch gestorben wird, während der erste von drei Akten, in die sich das Buch gliedert, ganz der Vorbereitung jener schon mehrfach erwähnten Hochzeit des Jahres 1955 dient, und im zweiten Akt zu sehr auf Adams Werdegang als junger Erwachsener abgestellt wird. Mit dem dritten kommen aber dann die Gespenster zu ihrem Recht, auch jene, die gar nicht tot sind. Wenn Irving das Psychogramm eines Mörders zeichnet, der in der mitreißendsten Szene des Romans auf Em schießt, ist das hoch virtuos konstruiert und tief bewegend - wie der Schmerz, den die Tat bei der Überlebenden und Adam auslöst. Er wird diese beiden Figuren zusammenführen zum finalen Liebespaar dieses Buchs, das mindestens vier unvergessliche Paare hat: Elliot und Little Ray, Little Ray und Molly, Nora und Em sowie eben Em und Adam.

Selbst wenn alle diese Namen schon bekannt wären, klänge das konfus. Und das lässt sich noch steigern: "Du hast gerade eine Frau kennengelernt, die du wirklich magst, sollst ihr aber erklären, dass der erste Mann, an den sie ihre Jungfräulichkeit verlieren wollte, dein Vater ist. Dabei ist sie nur ein paar Jahre älter, als es dein Vater war, als sie ihn zum ersten Mal gesehen hat. Und um diese Altersverhältnisse zu erklären, sollst du ihr sagen, dass dein Vater erst vierzehn war, als er seine Jungfräulichkeit an deine Mutter verlor. Das wäre vielleicht nicht der beste Anfang. Doch während ich noch überlegte, wo ich anfangen sollte, war Grace schon woanders." So geht Chaos: emotional und erzählerisch. Aber Irving lässt keinen seiner Fäden unverknüpft.

Bisweilen tut er dabei des Guten zu viel. Die Zeitsprünge in Adams Bericht, der ja retrospektiv als über Achtzigjähriger berichtet, erzeugen zwar Spannung auf Schließung der Lücken in seiner Erzählung, wirken aber genau dadurch auch kunstgewerblich. Und es gibt Redundanzen, gerade bei originellen Aspekten. Irving weiß es selbst: "Wie oft muss ich das noch sagen? Wenn man es nicht bearbeitet, ist das echte Leben ein einziges Chaos." Als Adam diesen Stoßseufzer zum in der Tat wiederholten Mal auf uns loslässt, sind 1024 Seiten absolviert, und man wünschte, er hätte auch dieser Weisheit eine Bearbeitung angedeihen lassen, nämlich sie sparsamer verwendet.

Aber "Der letzte Sessellift" lebt mehr vom Gehalt als von der Form. Und da ist er so extravagant opulent wie nichts sonst in der Gegenwartsliteratur. Mal abgesehen von anderen Irvings.

John Irving: "Der letzte Sessellift".

Roman.

Aus dem amerikanischen Englisch von Anna-Nina Kroll und Peter Torberg. Diogenes Verlag, Zürich 2023. 1085 S., geb., 36,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Adam Brewster ist einer der erfolgreichsten Schriftsteller der Welt, nicht nur dank seiner Erfolgsromane, sondern auch wegen seiner Drehbücher (2000 gewann er sogar einen Oscar). Geboren in New Hampshire, aber seit seinen späten Jahren auch kanadischer Staatsbürger, lebt er aktuell in Vermont und Toronto. Er ist einundachtzig Jahre alt und der Icherzähler in John Irvings neuestem Roman "Der letzte Sessellift". Sehen Sie die Gemeinsamkeiten?

Dann sind Sie John Irving auf den Leim gegangen. Dabei könnte man sogar noch viel mehr erwähnen, was seine Figur Adam mit ihm selbst verbindet, beider akademische Werdegänge samt den konkreten universitären Stationen etwa oder die Aktivitäten der jungen Männer als Leistungssportler im Ringen. Und Adam sagt ziemlich genau in der Mitte des fast elfhundert Seiten starken Romans etwas, das John Irving auch immer für sich in Anspruch genommen hat: "Ich erfinde nicht alles. Aber wenn ich Dinge verwende, die tatsächlich passiert sind, verändere ich immer etwas. Ich versuche, die Geschichte ein bisschen weniger wahr zu machen." Chapeau, das ist ihm wieder einmal gelungen.

Wem ist es gelungen? John Irving, denn was Adam Brewster schreibt, das können wir nicht lesen. "Der letzte Sessellift" ist ja nicht sein Roman. Obwohl es in bester Proust-Manier etliche Andeutungen gibt, dass die Handlung den Weg zur Abfassung just jenes Buchs erzählt, das wir gerade lesen. Immerhin gibt es darin eine Probe von Adams schriftstellerischem Können, verteilt auf zwei Kapitel (die umfangreichsten beiden der insgesamt dreiundfünfzig des Romans, 68 und 73 Seiten lang): das Drehbuch zu einem ungedrehten Film, geschrieben natürlich in der Manier, die eine solche Filmvorlage erfordert, also bei jeder Szene mit sachlicher Beschreibung des Settings und des Handelns der Akteure, ansonsten nur Dialoge. Die zudem vor allem aus der Stimme von Adam bestehen, der auch im Drehbuch die Hauptfigur ist. Als "Voiceover" setzt er das, was man auf der Leinwand sehen würde, in Relation zu seinem Leben. Das wir wiederum als Romanleser gut kennen, während ein Kinopublikum wohl seine Schwierigkeiten hätte, weshalb es nicht überraschend ist, dass dieses Drehbuch unverfilmt bleibt. Und dadurch wiederum kommt die Handlung in Gang: "Ein ungedrehter Film lässt einen niemals los; einen ungedrehten Film vergisst man nicht."

So heißt es gleich im ersten Kapitel, dem mit zwei Seiten kürzesten. Adam führt darin aus: "Mein Leben ist ein Film, weil ich Drehbuchautor bin." Bis wir indes zum ersten der beiden Drehbuchkapitel kommen, vergehen 750 Seiten, in denen erst einmal eingelöst wird, was das erste Kapitel außerdem verheißt: Wir lernen das Hotel Jerome in Aspen, Colorado, kennen (ein tatsächlich existierendes Haus, wie auch Adam im Roman betont; "hier spürt man richtig Kultur und Geschichte", kann man beim Reiseportal Tripadvisor im Netz lesen), etliche Ski-Enthusiasten und eine stattliche Zahl von Gespenstern, denn Adam kann die Toten sehen. Oder genauer und mit ihm selbst gesprochen (immer noch aus dem ersten Kapitel): "Natürlich ist nicht jedes Gespenst tot. In bestimmten Fällen kann man ein Gespenst und noch halb lebendig sein - es ist nur ein wesentlicher Teil von einem gestorben. Ich frage mich, ob viele dieser halb lebendigen Gespenster wissen, was in ihnen gestorben ist und ob es - seien sie nun tot oder lebendig - Regeln für Gespenster gibt." An der Frage der Regelfindung für Gespenster arbeitet der Roman. Und auch das Drehbuch im Roman, das als wichtigsten Handlungsort das Hotel Jerome hat, in dem es von Skifahrern und Gespenstern der Vergangenheit wimmelt.

Dort ist Adam gezeugt worden, in einem One-Night-Stand von der damals erst neunzehnjährigen Rachel Brewster und einem noch einmal fünf Jahre jüngeren Halbwüchsigen, dessen Identität sich im Buch erst langsam klärt. Rachels Rufname lautet "Little Ray", denn mit 1,57 Meter ist sie nicht gerade groß gewachsen. Aber das ist nichts gegen den Mann, den sie später heiraten wird: Elliot Barlow, Körpergröße nur 1,45 Meter. Die relative Kleinwüchsigkeit von Adams Mutter und Stiefvater ist ein Motiv, das sie im Roman zu jenen Sonderlingen macht, die Irving immer schon geliebt hat; das berühmteste Beispiel dafür ist natürlich der Titelheld aus seinem 1978 erschienenen Roman "Garp und wie er die Welt sah". Auch Garp war ein vaterlos aufgewachsener Junge wie Adam - und wie Irving selbst, dessen Mutter sich vor seiner Geburt hatte scheiden lassen und dann einen anderen Mann heiratete. Aber nun genug der Gemeinsamkeiten, denn alles ist ja ein bisschen weniger wahr gemacht im "Letzten Sessellift": Adam kommt zum Beispiel im Dezember 1941 zur Welt, bei Irving war das erst im März 1942 (dafür macht er sich jedoch den Spaß, Adams 1991 geborenem Sohn seinen Geburtstag, den 2. März, zuzuschreiben).

Im Abstand von sieben Jahren zum vorherigen Roman, "Straße der Wunder", ist John Irvings neues Buch erschienen; für seine Verhältnisse ist das lange her. Man möchte zwar meinen, das wäre schon angesichts des selbst für Irving ungewöhnlichen Umfangs des Nachfolgers kein Wunder, aber "Der letzte Sessellift" ist zudem so etwas wie die Summe des Schreibens seines Autors - mit allen dessen Idiosynkrasien und Phantasmen. Die Gespenster sind da nur das Auffälligste, wobei sich ihre Präsenz auf den ersten sechs-, siebenhundert Seiten meist auf Adams Großvater Lewis Brewster beschränkt, der im Jahr 1955 ausgerechnet auf dem Hochzeitsfest seiner Tochter Little Ray vom Blitz erschlagen wird und fortan durch sein Erscheinen dem Enkel dessen erste Liebesnächte erschwert. Wobei die spezifischen Besonderheiten der Frauen in Adams Betten ihn vor kaum mindere Probleme stellen. Von Regelblutbädern über ungewollte andere Entleerungen bis hin zu durch Ungeschick provozierte Penisstrapazen lässt Irving keine sexuelle Unbill aus, versteht es allerdings, dabei das Burleske so zu wahren, dass die Komik jedwede Peinlichkeit deutlich überwiegt.

Wenn hier von einer Summa des irvingschen Schreibens die Rede ist, bedeutet das aber nicht, dass wir es mit einem bewussten Schlussstrich seitens des Autors zu tun hätten. Vielmehr fängt Irving in "Der letzte Sessellift" mit einigen Themen erst richtig an. So etwa dem der sexuellen Uneindeutigkeit. Man könnte es als modisch ansehen, dass hier Trans-, Nonbinär- und Queer-Identitäten eine Rolle spielen wie bislang nie im Riesenwerk des Schriftstellers (Adam ist die einzige heterosexuelle Hauptfigur im neuen Buch, ansonsten ist er umgeben von Lesbierinnen, nachdem selbst sein Stiefvater sich zur Geschlechtsumwandlung entschieden hat), aber mit welch ersichtlicher Faszination und, trotz aller üblichen Kraftmeierei bei Bildern und Motiven, auch Sensibilität Irving hier zur Sache geht, das nötigt mehr als Achtung ab. Sein Roman ist ein Plädoyer für Toleranz und Liebe in allen Formen, und dass in einem Seitenstrang auch die katholische Kirche für ihren bigotten Umgang mit Missbrauchsopfern ihr Fett abbekommt, weist Irving mit einem Mal ganz deutlich als Gesellschaftsanalytiker aus, der sich bislang hinter den skurrilen Konstellationen seiner Romane gut zu verstecken wusste. Hier tritt er nun zutage und vermittelt seinen kritischen Blick auf die Welt durch die ungewöhnlichste Figur des Romans, die Pantomimin Emily McPherson, genannt Em, die über Jahrzehnte hinweg jedes Wort verweigert und stattdessen auch abseits der Bühne alles nur durch Körpersprache ausdrückt. Wie Irving sie von einem zunächst grotesken Hochzeitsgast zur Schriftstellerin, Aktivistin und vor allem liebesfähigsten, -verzweifeltsten und -wertesten Person der Handlung werden lässt, das ist ganz große Romankunst und lässt einmal mehr erkennen, dass Irving sich vor allem an Dickens geschult hat.

Nun bemisst sich ja die Qualität eines Romans nicht nur inhaltlich. "Der letzte Sessellift" braucht Zeit, um auch formal Betriebstemperatur zu erreichen. Das hat damit zu tun, dass erst in der zweiten Hälfte des Buchs tragisch gestorben wird, während der erste von drei Akten, in die sich das Buch gliedert, ganz der Vorbereitung jener schon mehrfach erwähnten Hochzeit des Jahres 1955 dient, und im zweiten Akt zu sehr auf Adams Werdegang als junger Erwachsener abgestellt wird. Mit dem dritten kommen aber dann die Gespenster zu ihrem Recht, auch jene, die gar nicht tot sind. Wenn Irving das Psychogramm eines Mörders zeichnet, der in der mitreißendsten Szene des Romans auf Em schießt, ist das hoch virtuos konstruiert und tief bewegend - wie der Schmerz, den die Tat bei der Überlebenden und Adam auslöst. Er wird diese beiden Figuren zusammenführen zum finalen Liebespaar dieses Buchs, das mindestens vier unvergessliche Paare hat: Elliot und Little Ray, Little Ray und Molly, Nora und Em sowie eben Em und Adam.

Selbst wenn alle diese Namen schon bekannt wären, klänge das konfus. Und das lässt sich noch steigern: "Du hast gerade eine Frau kennengelernt, die du wirklich magst, sollst ihr aber erklären, dass der erste Mann, an den sie ihre Jungfräulichkeit verlieren wollte, dein Vater ist. Dabei ist sie nur ein paar Jahre älter, als es dein Vater war, als sie ihn zum ersten Mal gesehen hat. Und um diese Altersverhältnisse zu erklären, sollst du ihr sagen, dass dein Vater erst vierzehn war, als er seine Jungfräulichkeit an deine Mutter verlor. Das wäre vielleicht nicht der beste Anfang. Doch während ich noch überlegte, wo ich anfangen sollte, war Grace schon woanders." So geht Chaos: emotional und erzählerisch. Aber Irving lässt keinen seiner Fäden unverknüpft.

Bisweilen tut er dabei des Guten zu viel. Die Zeitsprünge in Adams Bericht, der ja retrospektiv als über Achtzigjähriger berichtet, erzeugen zwar Spannung auf Schließung der Lücken in seiner Erzählung, wirken aber genau dadurch auch kunstgewerblich. Und es gibt Redundanzen, gerade bei originellen Aspekten. Irving weiß es selbst: "Wie oft muss ich das noch sagen? Wenn man es nicht bearbeitet, ist das echte Leben ein einziges Chaos." Als Adam diesen Stoßseufzer zum in der Tat wiederholten Mal auf uns loslässt, sind 1024 Seiten absolviert, und man wünschte, er hätte auch dieser Weisheit eine Bearbeitung angedeihen lassen, nämlich sie sparsamer verwendet.

Aber "Der letzte Sessellift" lebt mehr vom Gehalt als von der Form. Und da ist er so extravagant opulent wie nichts sonst in der Gegenwartsliteratur. Mal abgesehen von anderen Irvings.

John Irving: "Der letzte Sessellift".

Roman.

Aus dem amerikanischen Englisch von Anna-Nina Kroll und Peter Torberg. Diogenes Verlag, Zürich 2023. 1085 S., geb., 36,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Gebundenes Buch

Seit Jahrzehnten bin ich ein großer Irving Fan und habe seine Bücher immer verschlungen. Um so größer war die Freude als nun nach Jahren ein neuer erschien.

Mit seinen 1088 Seiten kann man ihn glaube ich getrost als dicken Schmöcker benennen. Leider kam ich erst einmal …

Mehr

Seit Jahrzehnten bin ich ein großer Irving Fan und habe seine Bücher immer verschlungen. Um so größer war die Freude als nun nach Jahren ein neuer erschien.

Mit seinen 1088 Seiten kann man ihn glaube ich getrost als dicken Schmöcker benennen. Leider kam ich erst einmal nicht in die Geschichte rein, da die Beschreibungen des Ski-Fahrens, doch sehr ausufernd beschrieben waren. Sogar die einzelnen Bindungen wurden erklärt.

Im Verlauf des Buches traf ich dann jedoch auf liebgewonne und bekannte Figuren, die auch in anderen Werken Irvings eine Rolle spieletn. Damit war ich dann wieder mit ihm versöhnt. Der Kleinwüchsige, die skurilen Tanten und die ganze chaotische Familie. Es war ein regelrechter Genuss das Buch in Ruhe zu lesen und tief einzutauchen in die Genialiät des Autors, die auch im hohen Alter von 80 Jahren nicht nachgelassen hat.

Zu bemängeln habe ich nur die Seitenanzahl und die Längen die sich dadurch eingeschlichen haben, dem Buch hätten 200 Seiten weniger gutgetan.

Dennoch kann ich hier gute 4 Sterne vergeben.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Mein Ein und Alles

Adam war ein absolutes Wunschkind. Er wurde von seiner Mutter vergöttert und verwöhnt, obwohl sie als Skilehrerin nur wenige Monate im Jahr zu Hause war. Sie ließ sich bei den Skimeisterschaften 1941 in Aspen schwängern, weil sie ein Kind nur für sich, …

Mehr

Mein Ein und Alles

Adam war ein absolutes Wunschkind. Er wurde von seiner Mutter vergöttert und verwöhnt, obwohl sie als Skilehrerin nur wenige Monate im Jahr zu Hause war. Sie ließ sich bei den Skimeisterschaften 1941 in Aspen schwängern, weil sie ein Kind nur für sich, ohne Mann und ohne Konsequenzen haben wollte. Also wächst Adam bei seinen Großeltern auf. Während Nana ihm Melvilles Moby-Dick vorliest, was in ihm den Wunsch weckt, selber Schriftsteller zu werden, spricht sein Großvater nie und vergreist immer mehr.

Die Frage nach seinem Vater begleitet Adam schon seit deiner Kindheit, doch erst als Erwachsener fährt er endlich nach Aspen, um ihn zu suchen und sich den Geistern der Vergangenheit zu stellen.

„… Schriftsteller können nicht aufhören zu schreiben.“ (S. 1079) legt John Irving Adam am Ende des Buches in den Mund und ich denke, dass er sich damit selber meint. Ich glaube nicht, dass er existieren kann, ohne zu schreiben, auch wenn es die immer gleichen Themen sind, die er in seinen Büchern verarbeitet: Sex, Familie, die Suche nach mindestens einem Elternteil, Geister, Sport, vor allem Ringen, und die Uni Exeter. Selbst die Bären haben wieder eine winzige Nebenrolle.

Wobei man das Wort Familie nicht zu eng fassen sollte. Die Mitglieder in Adams Familie sind nicht zwingend miteinander verwandt, sondern haben sich gefunden. Auch die Geister Verstorbener gehören dazu, die sich, sehr zum Schrecken von Adams Freundinnen, unter die Lebenden mischen.

Adam wächst im Umfeld starker Frauen auf. Seine Nana hält die Familie zusammen, seine Cousine outet sich schon früh als homosexuell und lebt das auch offen auf der Bühne aus, seine Mutter will keinen Mann außer Adam. Der kann bei so viel weiblicher Dominanz ja gar nicht selbständig werden und lässt sich selbst seine Frau von seiner Mutter aussuchen.

John Irving schreibt sehr sensibel und eindringlich über Themen, die er aus seiner Familie kennt: Homosexualität und die damit einhergehende Homophobie, Aids als Strafe Gottes und Transsexualität, über die Gefahren, denen sich die Betroffenen aussetzen, um so zu leben, wie sie wollen. „Adam, wir können Sicherheit nicht zum obersten Gebote in unserem Leben machen. Wir können nur die sein, die wir nun mal sind, und tun, was wir nun mal tun.“ (S. 292 / 293)

Er zeichnet auch ein sehr umfassendes Bild der gesellschaftlichen und politischen Strömungen und Entwicklungen in den USA in der Zeit von Adams Geburt bis heute, wie sich die verschiedenen Regierungen auf das Leben auswirkten.

John Irving kann richtig gut erzählen, aber er neigt zu Wiederholungen und zur Ausführlichkeit. Das hat es mir diesmal erschwert, durchzuhalten. Mir fehlte der rote Faden, bzw. schien er ihn zwischendrin verloren zu haben. Die Handlung plätschert seitenweise vor sich hin, es gibt zu viele Dopplungen und der literarische Kniff der integrierten Drehbücher hat mich einfach überfordert. Dazu kommen die ganzen Toten und Geister, der zu viele und ausführliche Sex. Ich war echt traurig, dass mich der emotionale Höhepunkt, die Erklärung für den Buchtitel, dann gefühlsmäßig nicht mehr erreichen konnte, weil er zu vorhersehbar und ich schon ausgelaugt war. Vielleicht war ich auch einfach nicht in der richtigen Stimmung für die 1088 Seiten. Darum werde ich das Buch in ein paar Jahren auf jeden Fall noch einmal lesen.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

In einem Interview 2017 hatte der amerikanisch-kanadische Bestsellerautor John Irvin noch erklärt: "Ich schreibe jetzt seit rund 30 Jahren im Prinzip ununterbrochen. Daran wird sich wohl auch nichts mehr ändern." Was seine Romane angeht, zieht er jetzt mit "Der letzte …

Mehr

In einem Interview 2017 hatte der amerikanisch-kanadische Bestsellerautor John Irvin noch erklärt: "Ich schreibe jetzt seit rund 30 Jahren im Prinzip ununterbrochen. Daran wird sich wohl auch nichts mehr ändern." Was seine Romane angeht, zieht er jetzt mit "Der letzte Sessellift" einen Schlussstrich, zumindest, wenn man seiner Ankündigung Glauben schenken darf, dies sei sein letztes "großes Buch".

Ganze sechs Jahre hat er an den 1.088 Seiten geschrieben, herausgekommen ist ein typischer Irving. Für meinen Geschmack jedoch deutlich zu typisch: Es geht um Schriftsteller*innen, die Bigotterie der katholischen Kirche, die schwulenfeindliche AIDS-Politik der US-Republikaner, insbesondere unter der Präsidentschaft Reagans, und auch die Figuren überraschen wenig, wenn man bereits ein paar Werke Irvings kennt. Es treten Personen von sehr geringer Körpergröße auf, als Sportarten kommen Ringen und Skifahren vor, Sexszenen sind witzig bis skurril, es mangelt nicht an Blut und Exkrementen und es kommen derart viele Leute aus der LGBTQ-Szene vor, dass ich manchmal fast den Eindruck hatte, der Ich-Erzähler Adam wäre der einzige Hetero im Roman.

Es gibt zahlreiche Parallelen zu Irvings Vita, und Adam ist recht schnell als Alter Ego des Schriftstellers zu erkennen. Etwa das erste Drittel der Geschichte hat mich gut unterhalten, doch die weiteren gut 600 Seiten entpuppten sich als Qual. Es fehlt der Spannungsbogen und irgendwie auch eine übergeordnete Handlung. Obwohl wir Adam von klein auf bis in die Gegenwart begleiten, scheinen die Episoden manchmal beliebig aneinander gereiht, und oft ähneln sich ganze Abschnitte doch sehr. Ja, anhand seiner bunten Großfamilie werden wichtige Themen wie Diversität, Toleranz und Akzeptanz behandelt. Aber ich werde den Eindruck nicht los, Irving hat hier nichts mehr wirklich Neues gewagt, er hat sich auserzählt und wärmt nur noch Altbekanntes auf. Hardcore-Fans mag das Begeistern, mich hat es leider gelangweilt. Obwohl - etwas Neues enthält der Roman doch: Zwei der 53 (!) Kapitel hat Irving als Drehbuch verfasst. Ja, ich weiß, dass er im echten Leben nicht nur als Romancier tätig ist, sondern auch Drehbücher schreibt. Für das Drehbuch zur Verfilmung seines Romans "Gottes Werk und Teufels Beitrag" hat er sogar einen Oscar erhalten. Aber ich bin weder Regisseur noch Schauspielerin, und ganz ehrlich: Ich will mich in einem Roman nicht durch trockene Regieanweisungen quälen, mich ermüdet der Stil eines Drehbuchs und ich sehe nicht wirklich einen Sinn darin, diesen in einen Roman einzubetten.

Was bleibt ist das Gefühl, dass sich hier ein großer Erzähler nicht früh genug verabschieden konnte. Ganz wie es Adam auf einer der letzten Seiten ausdrückt: "Schriftsteller können nicht aufhören zu schreiben." Mag sein, aber vielleicht muss man irgendwann nicht mehr alles veröffentlichen. Ich mag viele von Irvings früheren Romanen sehr; diesen hätte ich nicht mehr gebraucht.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Déjà vu;

Vor gut 20 Jahren habe ich sehr viele Bücher von John Irving gelesen und mich sehr auf dieses Buch gefreut. Beim Lesen musste ich mich mehrfach vergewissern, dass es wirklich ein komplett neues Buch ist, da mir vieles irgendwie bekannt vorkam. Es fühlte sich …

Mehr

Déjà vu;

Vor gut 20 Jahren habe ich sehr viele Bücher von John Irving gelesen und mich sehr auf dieses Buch gefreut. Beim Lesen musste ich mich mehrfach vergewissern, dass es wirklich ein komplett neues Buch ist, da mir vieles irgendwie bekannt vorkam. Es fühlte sich durchweg so an, als würde ich das Buch schon kennen, da Irving seine bekannten Motive wieder verwendet hat. Die Personen und Situationen sind sehr skurril und werden wie gewohnt ungefiltert beschrieben und gut getroffen. Auch die Hauptfigur Adam, aus deren Sicht alles erzählt wird, war mir von Anfang an sympathisch. Sein Leben wird über Jahrzehnte begleitet und durch die vielen queeren Personen wirkt es sehr zeitgemäß, aber trotzdem typisch Irving. Der Erzählstil ist immer noch sehr ausufernd und es ging streckenweise wieder ums Ringen und vor allem Wintersportarten. Manchmal fühlt sich Vertrautes gut an, aber hier war das Déjà vu-Gefühl eher unangenehm und hat mein Lesevergnügen deutlich reduziert. Das sehr lange Buch war streckenweise wirklich viel zu lang.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

eBook, ePUB

„Der letzte Sessellift“ ist der 2023 erschienene 15. Roman von John Irving, der seit seinem Veröffentlichungstermin bei mir lag und darauf wartete, dass ich ihn doch endlich lesen möge. Abgeschreckt von den fast 1100 Seiten verschob ich die Lektüre immer wieder. Dabei war …

Mehr

„Der letzte Sessellift“ ist der 2023 erschienene 15. Roman von John Irving, der seit seinem Veröffentlichungstermin bei mir lag und darauf wartete, dass ich ihn doch endlich lesen möge. Abgeschreckt von den fast 1100 Seiten verschob ich die Lektüre immer wieder. Dabei war ich ein großer Fan des Autors, habe „Garp und wie er die Welt sah“, „Owen Meany“ und Gottes Werk und Teufels Beitrag“ mit Begeisterung gelesen. Und nach einigen Anfangsschwierigkeiten muss ich über „Der letzte Sessellift“ eines ganz klar sagen: es ist ein großer (und sehr langer) Roman und ein „typischer Irving“. Mich lässt der „letzte große Irving“ ein bisschen zwiegespalten zurück.

Aber von vorn. Oder auch nicht. Das Buch zusammenzufassen ist schier unmöglich. Irvings Bücher sind wie ein Eintopf. Man nehme eine starke alleinerziehende Mutter mit ungewöhnlichen Verwandten, köchle es mit gesellschaftlichen Außenseitern, skurrilen Gestalten, komplizierten Beziehungen und Ringen – fertig ist die Lebensgeschichte des Protagonisten. Das hat bei Garp und bei Owen Meany funktioniert, wieso sollte es bei Adam Brewster nicht auch funktionieren. In diesem Buch gibt es zum Ringen auch noch Skifahren und Queerness. Da die Parallelen zu Irvings eigenem Leben nicht zufällig sind, kann man ihn getrost als Ally und Advokaten für die Akzeptanz unterschiedlichster sexueller Orientierungen bezeichnen. Obwohl das Buch keine Autobiografie ist, steckt in Adam sicher sehr viel John. So spielt unter anderem der Vietnamkrieg eine Rolle, Irvings kritische Haltung dazu ist bekannt, ebenso seine Meinung zur katholischen Kirche, Abtreibungen und AIDS.

„Typisch Irving“ ist auch, dass er umfassend über seinen Protagonisten schreibt. Er beginnt 1941 mit dessen Geburt und beschreibt im Detail 60 Jahre seines Lebens. Dabei sind die Charaktere in all ihrer Skurrilität gründlich, wenn auch zum Teil nicht sehr schmeichelhaft ausgearbeitet. Jeder bekommt Charakterzüge auf den Leib geschrieben, von der Demenz und Inkontinenz des Großvaters bis zur Kleinwüchsigkeit von Elliot, dem Schneeläufer. Die Familie ist ungewöhnlich, zwischen Eliot Brewster und Adams Mutter Rachel besteht eher eine Scheinehe, sie liebt eigentlich Frauen und er ist erst als Crossdresser unterwegs und später dann als Frau.

Im Endeffekt war mein Problem nicht die Länge oder die vielen Wiederholungen, sondern die eingebauten Drehbücher, die habe ich zugegebenermaßen komplett überblättert. Die vielen Wiederholungen fand ich anstrengend, sodass das Buch mich sprachlich nur halbwegs überzeugen konnte. Dass Adams Stiefvater so oft „der kleine Schneeläufer“ genannt wird oder Molly, die Freundin der Mutter „die Pistenpflegerin“, nach dem zigsten Mal wollte ich einfach nur rufen: „Ja, das weiß ich inzwischen!“ Hätte der Autor auf dieses „Widerkäuen“ verzichtet, wäre das Buch gut und gerne 200 Seiten kürzer ausgefallen, die vielen Beschreibungen von Skirennen und Skiläufern waren für mich ein bisschen zu viel des Guten und ich weiß inzwischen mehr über Skier, als ich jemals wissen wollte. Der Rest des Buchs war ein „echter Irving“ und hat mich begeistert. Gegen Ende wird die Erzählweise zunehmend schneller, fast rastlos, als wollte der Autor das ganze noch schnell zu Ende bringen, bevor – ja, bevor was? Vor dem Tod? Der spielt natürlich auch eine Rolle.

Es ist lange her, dass ich meinen letzten Irving-Roman gelesen habe. Die Lektüre von „Der letzte Sessellift“ hat mir aber Lust darauf gemacht, die früheren Werke noch einmal hervorzuholen. Vor allem, weil die Anspielungen auf diese klar erkennbar sind. Was bleibt im Gedächtnis? Ein Plädoyer für Liebe, Vertrauen und starke Frauen. Ein Hinweis darauf, wie unterschiedliche Menschen durch Toleranz und Verständnis zueinanderfinden können und es immer irgendwelche Gemeinsamkeiten gibt, man muss sie nur sehen. Außerdem sind Konventionen und Traditionen dazu da gebrochen und ignoriert zu werden.

Für Irving-Fans und solche, die es werden wollen, ist das Buch ein Muss. Ich vergebe vier Sterne.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch Habe bisher 10 Bücher von Irving gelesen, dies ist mit Abstand das schlechteste... Finger weg !!

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Es ist schwer, John Irvings neuen Roman "Der letzte Sessellift", der jüngst bei Diogenes in der deutschen Übersetzung von Anna-Nina Kroll und Peter Torberg erschienen ist, in wenigen Sätzen zusammenzufassen. Dafür ist das Werk schlicht zu lang und ein wenig …

Mehr

Es ist schwer, John Irvings neuen Roman "Der letzte Sessellift", der jüngst bei Diogenes in der deutschen Übersetzung von Anna-Nina Kroll und Peter Torberg erschienen ist, in wenigen Sätzen zusammenzufassen. Dafür ist das Werk schlicht zu lang und ein wenig unübersichtlich, denn Ich-Erzähler Adam widmet sich nicht nur seiner eigenen Lebensgeschichte und Weltanschauung, sondern schweift auch immer wieder ab. Zudem ist das Personal unglaublich umfangreich, schließlich erstreckt sich "Der letzte Sessellift" nicht nur über knapp 1.100 Seiten, sondern auch über einen Zeitraum von etwa 70 Jahren. Freunde des 81-jährigen Irving kommen dabei durchaus auf ihre Kosten. Beliebte Zutaten eines jeden Irvings tauchen auch hier wieder auf: homosexuelle Männer und Frauen, eine Transfrau, ein Ringerteam, Politik- und Gesellschaftskritik, Schenkelverkehr. Eine Bibliothekarin spielt hingegen nur eine Nebenrolle und den Bären findet man eventuell nur versteckt und wenn man etwas um die Ecke denkt.

Seine Stärken hat der Roman im Unerwarteten. Vermeintlich lieb gewonnene Hauptfiguren verabschieden sich auf nicht gerade glimpfliche Weise und sehr plötzlich aus der Handlung. Oder Irving streut von Zeit zu Zeit immer mal wieder die Drehbücher von Hauptfigur Adam, seinerseits Schriftsteller, ein, um von Ereignissen zu erzählen, die so schrecklich sind, dass er offenbar selbst eine gewisse Distanz benötigt, um darüber berichten zu können. Die Drehbücher lesen sich fast wie eigene "Bücher im Buch" und erstrecken sich zweimal sogar über jeweils knapp 100 Seiten. Mutig und unkonventionell und für mich die Highlights des Romans. Denn Irving gelingt es durch seine Drehbücher das Gefühl einer permanenten Bedrohung zu schaffen. Mit dem Wechsel ins erzählerische Präsens erfährt "Der letzte Sessellift" in diesen Momenten eine große Unmittelbarkeit. Man hat von Beginn an das Gefühl, einer oder mehreren Figuren könnte in diesen Szenen etwas Schreckliches widerfahren - nur wem und wie bleibt dabei unklar. Das sorgt für unterschwellige Spannung.

Außerordentlich berührend wird der Roman in den Momenten, in denen Irving besonders persönlich wird und man den Autoren hinter seiner Hauptfigur erkennt. Folgt man den Gerüchten, soll "Der letzte Sessellift" ja angeblich der letzte große Roman von Irving sein. Hat man dies im Hinterkopf, wird man auf den letzten Seiten fast überwältigt von der großen Melancholie, die dem Altmeister hier gelingt. Den letzten Satz kann man wohl nicht lesen, ohne mindestens eine Gänsehaut zu bekommen. Ohnehin hat das Buch seine starken Momente in den ernsten Szenen. Hervorzuheben ist in dieser Hinsicht die wunderbar zärtlich und liebevoll geschilderte Vater-Sohn-Beziehung zwischen Adam und dem kleinen Matthew, der im letzten Viertel den Roman bereichern darf.

Die Suche nach Adams leiblichen Vater entpuppt sich hingegen als Enttäuschung. Von mir lange Zeit als zentrales Element des Werks ausgemacht, erscheint die Auflösung doch recht lapidar. So wird allgemein nicht ganz klar, was die zentrale Aussage des Buches überhaupt sein soll. Es gibt viel Politik, viel Sex, viel Gewalt, viele Tote, viele Tränen. Und natürlich gibt es erneut Irvings großen Einsatz für Minderheiten und seinen Kampf für die Anerkennung der LGBTQ-Community, die sicherlich nicht nur für diesen Roman, sondern für sein gesamtes Lebenswerk mit in die Bewertung dieses Buches einfließen kann.

Dennoch hat "Der letzte Sessellift" auch erhebliche Schwächen. Viele der Figuren zeigen kaum Anzeichen einer Entwicklung. Das lesbische Stand-up-Comedy-Duo Nora und Em wirkt beispielsweise in Teenager-Jahren genauso wie im fortgeschrittenen Alter, so dass es nicht immer leicht ist, dem Roman bei seinen zahlreichen Sprüngen zeitlich zu folgen. Der Humor begibt sich teilweise in recht brachiale Gefilde und lässt selbst die Fäkalschiene nicht aus. Der Umgang mit unsympathischen Figuren ist bisweilen zu despektierlich. Wenn beispielsweise der demenzkranke Großvater permanent als "Windelträger" bezeichnet und ihm auch nur ein slapstickhafter Abgang aus dem Buch gestattet wird, werden die Grenzen des guten Geschmacks schon mal unterschritten.

Zudem ergötzt sich das Buch in permanenten Wiederholungen. Damit sind nicht nur Handlungsbögen gemeint, die mehrfach erzählt werden, sondern auch ständig wiederkehrende Bezeichnungen der Figuren. So war ich dem "Schneeläufer", der "kleinen Englischlehrerin", der "Pistenpflegerin" und vielem mehr doch irgendwann arg überdrüssig. Auch dadurch wird "Der letzte Sessellift" in seiner Gesamtheit viel zu lang und hätte gut und gerne um 200 oder 300 Seiten gekürzt werden können.

Alles in allem ist "Der letzte Sessellift" wahrscheinlich nicht John Irvings stärkster Roman. Er ist aber auch mitnichten eine Enttäuschung. Dafür zeigt sich der Altmeister einfach in zu guter (Erzähl-)Form und Fabulierlust. Und dafür ist auch diesmal sein Einsatz für Minderheiten wieder zu groß.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

„Es gibt mehr als nur eine Art zu lieben!“

Irvings Roman umfasst die Spanne von 60 Jahren, in denen wir das Leben des Adam Brewster verfolgen. Adam wächst vaterlos auf, und so wird die Suche nach seinem Vater zu einem der Motoren des Romans. Seine Mutter ist begeisterte …

Mehr

„Es gibt mehr als nur eine Art zu lieben!“

Irvings Roman umfasst die Spanne von 60 Jahren, in denen wir das Leben des Adam Brewster verfolgen. Adam wächst vaterlos auf, und so wird die Suche nach seinem Vater zu einem der Motoren des Romans. Seine Mutter ist begeisterte Skilehrerin, und Adam weiß nur eines: er wurde gezeugt im Hotel Jerome im Ski-Ort Aspen. Dieses Hotel wird daher zu einem Bezugspunkt des Romans.

Als Irving-Fan war für mich dieser Roman so etwas wie das Hotel Jerome. Ich fühlte mich sofort zuhause, weil ich fast alle bekannten Motive und Erzählweisen dort wiedergetroffen habe. Da waren sie wieder !: die gesellschaftlichen Außenseiter, die skurrilen Gestalten, die Kleinen, bizarre Episoden wie die Hochzeit der Mutter, Wien und Wiener Schmäh mitsamt der Zither-Musik gehören auch dazu, ebenso der Ringer-Sport, Sex in unterschiedlichen Orientierungen, die alleinerziehende Mutter und natürlich auch der Bär, der sich allerdings listig versteckte. Mir kam dieser Reigen wie die Schlussszene in einem Zirkus vor, in der alle Artisten noch einmal gebündelt auftreten und sich verabschieden. Sollte es tatsächlich Irvings Abschied vom Erzählen sein?

Irvings Themen sind ebenfalls nicht neu. Er stellt ein Familienmodell vor, das sich nicht um gesellschaftliche Erwartungen kümmert, sondern dessen Mitglieder ihre Bedürfnisse und ihre Andersartigkeit konsequent ausleben können. Diese Familie wird nicht nur durch verwandtschaftliche Verhältnisse zusammengehalten, sondern es ist ein starkes emotionales Band, das sehr verschiedene Menschen zusammenbindet und füreinander einstehen lässt.

Hier gelingen ihm wunderschöne und anrührende Bilder. Ich denke da besonders an die Gedenkfeier für den in Vietnam gefallenen Freund, als dessen Vater, immerhin ein hochdekorierter Offizier, die Schützlinge seines Sohnes zur Gedenkfeier einlädt : ein Trupp von verlausten, verlotterten und ausgehungerten Menschen, die aus den gesellschaftlichen Rastern herausgefallen sind.

Im Zusammenhang mit dem Familienthema steht ein zweites Thema: das der ungehinderten sexuellen Orientierung, für die Irving schon immer mit aller Vehemenz eingetreten ist.

Ein neues Thema klingt jedoch an: das des Verschwindens und des Todes. Ein zunehmend elegisch werdender Ton zieht sich durch das Buch, verstärkt durch das Auftreten von Gespenstern und dem Einfügen von Drehbüchern; immerhin halten Filme auch die Verstorbenen lebendig. Die Schlusskapitel zeigen in beeindruckender Verdichtung das immer schneller werdende Vergehen der Zeit, das mit immer häufiger werdenden Altersangaben gezeigt wird, dazu kommen ruhelos wirkende stringente Sätze – ein schöner erzählerischer Kunstgriff!

Die Biographie des Adam Brewster erinnert in weiten Teilen an Irvings eigene Biografie, so dass man Adam getrost als Irvings Alter Ego auffassen kann. Die Themen, die Adam umtreiben, sind daher auch die Themen, mit denen sich Irving in den USA unbeliebt gemacht hatte, z. B. seine kritische Stellungnahme zum Vietnamkrieg und zum Abtreibungsverbot. Und so vermengt sich die autofiktionale Biografie mit der Zeitgeschichte, ein großes Panorama der amerikanischen Gesellschaft tut sich auf, und in den Passagen über die Macht der Katholischen Kirche oder die Ignoranz Reagans gegenüber AIDS spürt man die Empörung des Autors.

Das Lesen des fast 1100 Seiten starken Romans wird erschwert durch zu viele Wiederholungen, und auch die standardisierten Umschreibungen der Personen wurden mir mit der Zeit lästig. Auch die genauen Informationen über diverse globale Skiweltmeisterschaften etc. verstärkten vielleicht das Lokalkolorit, aber waren in dieser Ausführlichkeit nicht notwendig. Der Roman wurde damit gelegentlich schwammig und verlor seine Prägnanz.

Umso mehr ist Irvings souveräne Erzählkunst hervorzuheben, die den Leser wieder einfängt und in die Geschichte zurückzieht.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Erzähler Adam, Kind einer alleinerziehenden Mutter, geboren 1941, fährt nach Aspen in das Hotel, in dem seine Mutter sich häufig aufgehalten hat, er ist auf der Suche nach seinem Vater, den die Mutter ihm verschwiegen hat.

Die Mutter, eine leidenschaftliche Skifahrerin, findet in …

Mehr

Erzähler Adam, Kind einer alleinerziehenden Mutter, geboren 1941, fährt nach Aspen in das Hotel, in dem seine Mutter sich häufig aufgehalten hat, er ist auf der Suche nach seinem Vater, den die Mutter ihm verschwiegen hat.

Die Mutter, eine leidenschaftliche Skifahrerin, findet in seiner Kindheit wenig Zeit für Adam, er wird von Großeltern, Tanten und Onkeln großgezogen.

Wir erleben die Familie, die aus dem „sprachlosen“, debilen Großvater, der Großmutter, die die Familie zusammenhält, den beiden „schrecklichen Tanten“ samt ihrer norwegischen Verwandtschaft, der Cousine Nora, die die engste Vertraute des Erzählers ist, dem Cousin Henrik, der ihn gern drangsaliert, besteht.

Die Mutter heiratet, als sie 34 Jahre alt ist, der Erzähler ist 14 Jahre alt, den kleinwüchsigen „Schneeschuhläufer“, der 27 ist.

Die Mutter ist fasziniert von dem winzigen, gutaussehenden Mann, der an der High-School Literatur unterrichtet. „Sie wissen, was Klein mit mir macht“, sagte sie mit ihrer rauchigsten Stimme. Aber die Mutter liebt auch Molly, eine Schneeraupenfahrerin. Die drei Erwachsenen finden ein Arrangement, gemeinsam zu leben und auch ihre sexuellen Bedürfnisse auszuleben und Adam wird Teil dieses Lebens. „Es gibt mehr als nur eine Art zu lieben, Adam“, sagt Molly, als seine Mutter heiratet.

Der Ich-Erzähler berichtet von seinen Bemühungen, Frauen zu finden, die nicht für eine ernsthafte Beziehung geeignet sind. Und er berichtet von seinen Begegnungen mit Gespenstern.

Als er endlich in Aspen ist, wird die Begegnung mit den Gespenstern und seinem Vater real. Auch sprachlich. Der Ich-Erzähler, selber Schriftsteller und Drehbuchautor, wechselt vom Roman zum Drehbuch. Und das ist dann wirklich „noir“.

Irving ist bekannt dafür, dass er gern viel erzählt. Und gern ungewöhnliche Charaktere präsentiert.

Die Dialoge mit den beiden boshaften Tanten sind unglaublich unterhaltsam. Sie haben keinerlei Hemmungen ihre Abneigung gegenüber anderer sexueller Orientierung zum Ausdruck zu bringen: „Homo-Alarm“.

Irving scheut keine unnötigen Details: technische Erörterungen über Schneeraupen,

die perfekte Ski-Abfahrttechnik, Ringer und deren Gewichtsklassen.

Aber er spielt auch damit: „niemanden interessierte es, wo und wann sie die ersten Barlow-Thriller gelesen hatten“.

Der Autor schafft eine wunderbare Situationskomik, wenn gemeinsame Essen der Familie beschrieben werden, und skurrile Charaktere sich begegnen.

Die Liebe zu seiner Mutter ist ein großes Thema, ebenso die Suche nach dem Vater.

Es geht um Themen von Minderheiten, sexuelle Orientierung und Diskriminierung, kleinwüchsige Menschen, Frauenrechte, die politischen Veränderungen in den USA der letzten 60 Jahre. Die Liebe zueinander schweißt diese ungewöhnlichen Menschen zusammen.

Dem Ich-Erzähler begegnen Gespenster aus Vergangenheit und Zukunft, so geht es mir mit diesem Irving-Buch auch. Die autobiographischen Bezüge sind offensichtlich, viele Grundideen und Charaktere kommen einem „bekannt“ vor. Die Anspielungen an frühere Werke schaffen eine Verbindung zum Autor, so ist Irving nun mal.

Die Frage bleibt jedoch, ob das nicht etwas kürzer gegangen wäre. Die Grundidee ist gut, die Entwicklungen interessant, manche Erzählstränge ufern zu sehr aus, einige Gedanken wiederholen sich zu oft. Die unendlichen Exkurse über Ringer und Moby-Dick hätte er uns ersparen können

Aber es ist ein so unterhaltsames, spannendes Buch, so dass es sich lohnt, sich darauf einzulassen. Es braucht halt etwas Zeit bei 1088 Seiten.

Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von Anna-Nina Kroll und Peter Torberg

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Zum Inhalt:

Rachel tritt bei den Skimeisterschaften 194 in Aspen an, sie gewinnt nicht, kommt aber schwanger zurück. Der Sohn Adam wächst in einer eher unkonventionellen Familie auf, aber Fragen nach der Vergangenheit wird eher ausgewichen. So macht sich Adam irgendwann auf der Suche nach …

Mehr

Zum Inhalt:

Rachel tritt bei den Skimeisterschaften 194 in Aspen an, sie gewinnt nicht, kommt aber schwanger zurück. Der Sohn Adam wächst in einer eher unkonventionellen Familie auf, aber Fragen nach der Vergangenheit wird eher ausgewichen. So macht sich Adam irgendwann auf der Suche nach Antworten auf nach Aspen und trifft dort auf mehr als nur einen Geist.

Meine Meinung:

Ich habe mich schwer getan mit dem Buch. Ich hatte ungeheure Schwierigkeiten in die Geschichte rein zukommen und auch im Verlauf konnte mich das Buch nicht so richtig einfangen. Der Schreibstil ist gewohnt gut, das erwartet man von dem Autoren aber auch einfach. Berührt hat mich die Geschichte nicht und für mein Gefühl war das Buch viel zu lang und dadurch teilweise auch langweilig.

Fazit:

Geht so

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für