Aktuell im Trend

Die Reise ans Ende der Geschichte

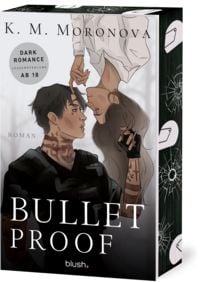

Kristof Magnusson

Der große Traum vom Abenteuer: Ein Spionageroman von Kristof Magnusson

Der große neue Roman von Kristof Magnusson erzählt von einer Zeit, als alles möglich erschien und doch vieles tragikomisch schief ging: Ein Doppelagent will in Kasachstan ein letztes großes Ding drehen, ein Dichter hofft auf das Abenteuer seines Lebens und eine Italienischlehrerin versucht, das Schlimmste zu verhindern.

Anfang der 90er Jahre ist die Welt eine Verheißung und Jakob Dreiser mittendrin: Der junge Dichter wird in Rom für sein Werk gefeiert, der Kalte Krieg ist endlich Geschichte und die russische Botschaft lädt zum Gartenfest mit Krimsekt und Piroggen. Die Welt strebt nach Frieden und Glück – und diesmal scheint sie es ernst zu meinen. Dieter Germeshausen dagegen kann sein Pech kaum fassen. Jahrelang war er Geheimdienstmitarbeiter und Doppelagent, nun muss er dringend untertauchen. Ausgerechnet jetzt, wo er zum ersten Mal verliebt ist. Germeshausen braucht einen Plan, so viel steht fest. Und er braucht Jakob Dreiser. Denn für seinen großen Coup gibt es keine bessere Tarnung als einen international gefeierten Dichter. Eine herrlich turbulente Geschichte über Sehnsüchte, Täuschungen und das Scheitern im Moment der vermeintlichen Freiheit. Kristof Magnusson verwandelt eine Zeit historischer Umbrüche in einen unvergleichlichen Abenteuerroman.

Buch (Gebundene Ausgabe)

25,00 €