Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

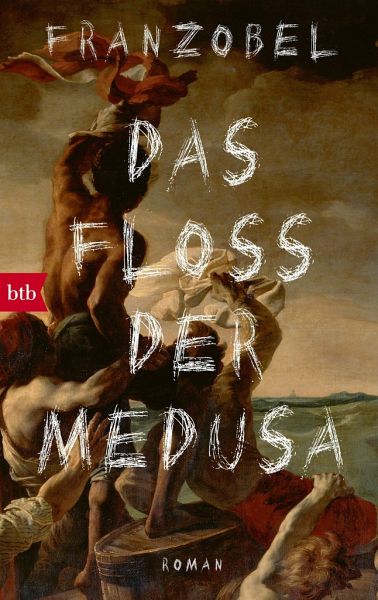

18. Juli 1816: Vor der Westküste von Afrika entdeckt der Kapitän der Argus ein etwa zwanzig Meter langes Floß. Was er darauf sieht, lässt ihm das Blut in den Adern gefrieren: hohle Augen, ausgedörrte Lippen, Haare, starr vor Salz, verbrannte Haut voller Wunden und Blasen ... Die ausgemergelten, nackten Gestalten sind die letzten 15 von ursprünglich 147 Menschen, die nach dem Untergang der Fregatte Medusa zwei Wochen auf offener See überlebt haben. Da es in den Rettungsbooten zu wenige Plätze gab, wurden sie einfach ausgesetzt. Diese historisch belegte Geschichte bildet die Folie für F...

18. Juli 1816: Vor der Westküste von Afrika entdeckt der Kapitän der Argus ein etwa zwanzig Meter langes Floß. Was er darauf sieht, lässt ihm das Blut in den Adern gefrieren: hohle Augen, ausgedörrte Lippen, Haare, starr vor Salz, verbrannte Haut voller Wunden und Blasen ... Die ausgemergelten, nackten Gestalten sind die letzten 15 von ursprünglich 147 Menschen, die nach dem Untergang der Fregatte Medusa zwei Wochen auf offener See überlebt haben. Da es in den Rettungsbooten zu wenige Plätze gab, wurden sie einfach ausgesetzt. Diese historisch belegte Geschichte bildet die Folie für Franzobels epochalen Roman, der in den Kern des Menschlichen zielt. Wie hoch ist der Preis des Überlebens?

Franzobel, geboren 1967 in Vöcklabruck, ist einer der bekanntesten österreichischen Schriftsteller. Er erhielt u. a. den Ingeborg-Bachmann-Preis, den Arthur-Schnitzler-Preis und den Nicolas-Born-Preis. Mit seinem Roman 'Das Floß der Medusa' stand er auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis, und er erhielt den Bayerischen Buchpreis.

Produktdetails

- btb 71719

- Verlag: btb

- Seitenzahl: 592

- Erscheinungstermin: 14. Januar 2019

- Deutsch

- Abmessung: 118mm x 186mm x 40mm

- Gewicht: 414g

- ISBN-13: 9783442717194

- ISBN-10: 3442717191

- Artikelnr.: 52390281

Herstellerkennzeichnung

btb Taschenbuch

Neumarkter Straße 28

81673 München

produktsicherheit@penguinrandomhouse.de

buecher-magazin.deJuli 1816: Die Medusa verlässt Frankreich Richtung Senegal, beladen mit hoffnungsvollen Kolonisten. Doch der Segler wird das Ziel nie erreichen, der unerfahrene Kapitän setzt das Schiff bei gutem Wetter auf eine wohlbekannte Sandbank vor der Küste Westafrikas. Das Schiff wird aufgegeben, aber nur ein kleiner Teil der Passagiere findet Platz in den Beibooten. An die 200 Menschen versuchen verzweifelt, auf einem improvisierten, völlig überladenen Floß das Festland zu erreichen. Ein gnadenloser Überlebenskampf beginnt, nur eine Handvoll der Schiffbrüchigen übersteht den Hunger, den Kannibalismus und die Gewaltorgien der Höllenfahrt. An Land sind derweil die in den Beibooten entkommenen Offiziere dabei, ihr Versagen zu vertuschen. Sie werden weitgehend ungeschoren davonkommen. Franzobel erzählt diese reale, aber heute weitgehend vergessene Tragödie in moderner Sprache. Die Ereignisse an Bord sprechen für sich, das Grauen vermittelt sich dem Leser gerade durch die nüchterne Darstellung. Dabei ist die Barbarei auf dem Floß fast weniger erschütternd als die Mischung aus Inkompetenz, Korruption und Obrigkeitshörigkeit, die zu dem vermeidbaren Unglück geführt hat.

buecher-magazin.deJuli 1816: Die Medusa verlässt Frankreich Richtung Senegal, beladen mit hoffnungsvollen Kolonisten. Doch der Segler wird das Ziel nie erreichen, der unerfahrene Kapitän setzt das Schiff bei gutem Wetter auf eine wohlbekannte Sandbank vor der Küste Westafrikas. Das Schiff wird aufgegeben, aber nur ein kleiner Teil der Passagiere findet Platz in den Beibooten. An die 200 Menschen versuchen verzweifelt, auf einem improvisierten, völlig überladenen Floß das Festland zu erreichen. Ein gnadenloser Überlebenskampf beginnt, nur eine Handvoll der Schiffbrüchigen übersteht den Hunger, den Kannibalismus und die Gewaltorgien der Höllenfahrt. An Land sind derweil die in den Beibooten entkommenen Offiziere dabei, ihr Versagen zu vertuschen. Sie werden weitgehend ungeschoren davonkommen. Franzobel erzählt diese reale, aber heute weitgehend vergessene Tragödie in moderner Sprache. Die Ereignisse an Bord sprechen für sich, das Grauen vermittelt sich dem Leser gerade durch die nüchterne Darstellung. Dabei ist die Barbarei auf dem Floß fast weniger erschütternd als die Mischung aus Inkompetenz, Korruption und Obrigkeitshörigkeit, die zu dem vermeidbaren Unglück geführt hat.© BÜCHERmagazin, Jens Dannenberg

»Ein Meisterwerk, das uns mit der unbequemen Wahrheit konfrontiert: Unter bestimmten Bedingungen ist die Spezies Mensch zu allem fähig.« Deutschlandfunk

Dieses Buch hat mir im wahrsten Sinne des Wortes den Schlaf geraubt. Obwohl ich wusste, dass der Morgen die Hölle würde, konnte ich von ihm in der Nacht nicht ablassen und habe gelesen, gelesen, gelesen ... . Soll der Morgen doch die Hölle werden! Und am Ende liefen bei mir echt die …

Mehr

Dieses Buch hat mir im wahrsten Sinne des Wortes den Schlaf geraubt. Obwohl ich wusste, dass der Morgen die Hölle würde, konnte ich von ihm in der Nacht nicht ablassen und habe gelesen, gelesen, gelesen ... . Soll der Morgen doch die Hölle werden! Und am Ende liefen bei mir echt die Tränen - des Schicksales der Protagonisten wegen und weil das Buch zu Ende war. Herr Franzobel, ich kann nur sagen: Danke und meinen allergrößten Respekt!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Ein Roman der die Bestie im Menschen zeigt

Dieser Roman lässt mich direkt zu Beginn mit blankem Entsetzen zurück. Der Autor Franzobel erzählt über die wahre Begebenheit eines Schiffsbruchs im Jahre 1816. Ein Ereignis, von dem ich bisher nichts wusste, umso erschreckender die …

Mehr

Ein Roman der die Bestie im Menschen zeigt

Dieser Roman lässt mich direkt zu Beginn mit blankem Entsetzen zurück. Der Autor Franzobel erzählt über die wahre Begebenheit eines Schiffsbruchs im Jahre 1816. Ein Ereignis, von dem ich bisher nichts wusste, umso erschreckender die nachvollziehbaren und grausamen Fakten hier in Romanform präsentiert zu bekommen.

Am Anfang des Romans scheint es so, als wolle der Autor den Leser schonen. Er greift der eigentlichen Geschichte vor und bringt ein paar Charaktere ins Geschehen. Der Kapitän der Argus entdeckt ein großes Floß, auf dem sich zum Zeitpunkt des Fundes 15 Menschen befinden. Es waren ursprünglich 147, mehr konnte das Floß nicht aufnehmen, was aus dem Rest der etwa 450 Mann starken Besatzung wurde ist schrecklich, kaum vorstellbar.

Die Beschreibung des Zustandes der Menschen auf dem Floß waren schon an der Grenzen zum erträglichen, und ich bin nicht zartbesaitet. Die Tatsache, dass dieses Szenario sich genauso abgespielt haben könnte, es nicht fiktiv ist, macht es schwer verdaulich.

Der weitere Verlauf spiegelt dann den kompletten Schrecken an Bord der Medusa. Die Diskrepanz zwischen den einzelnen Menschen, dem Leser wird bewusst, dass es hier sehr wohl Menschen zweiter Klasse gibt.

Die gesamte Handlung um das Floß und die Zustände die dazu führen, dass am Ende nur noch wenige Menschen übrig sind, als der Kapitän der Argus es entdeckt übertreffen sich in den Schilderungen an Grausamkeit und Brutalität. Franzobel beschreibt dies sehr wortgewaltig und auch ausschweifend.

Der Roman brachte mich an meine Grenzen, ich habe mehrfach überlegt nicht weiterzulesen, da es mich emotional sehr belastet hat. Dennoch muss ich sagen, dass der Roman zu Recht auf der Shortlist steht. Lediglich einige Ausschmückungen hätte der Autor besser kürzen oder weglassen sollen. Mir gefällt, dass er sich mit einem historischen Geschehen befasst, welches kaum bekannt ist. Habe natürlich nachgeforscht und finde, dass der Autor sich sehr nah an den geschichtlichen und bekannten Fakten bewegt hat. Ein Roman der bewegt, der schockiert und einem vor Augen führt, dass wir Menschen auch zu wahren Bestien werden können.

Dieses eBook wurde mir von Netgalley zur Verfügung gestellt.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Gleich vorweg: Wer Schwierigkeiten hat mit Brutalität, Ekligkeiten und Obszönität, sollte sich die Lektüre dieses Buches besser verkneifen. Denn was Franzobel, der Autor, hier schildert, ist schon harter Tobak, obwohl er vermutlich mit seiner literarischen Ausschmückung der …

Mehr

Gleich vorweg: Wer Schwierigkeiten hat mit Brutalität, Ekligkeiten und Obszönität, sollte sich die Lektüre dieses Buches besser verkneifen. Denn was Franzobel, der Autor, hier schildert, ist schon harter Tobak, obwohl er vermutlich mit seiner literarischen Ausschmückung der tatsächlichen Geschehnisse nicht allzu sehr übertrieben hat.

Das Buch hält sich sehr eng an die tatsächlichen Geschehnisse, die sich im Jahre 1861 ereigneten. Am 17. Juni bricht ein Schiffsverband mit der Medusa als Flaggschiff von Frankreich aus auf, um in die Hauptstadt des Senegals zu segeln. Die Besatzung der Schiffe besteht aus mehr als 600 Menschen, darunter Ingenieure, Lehrer, Priester, Bauern, Arbeiter und Soldaten, die die französische Kolonie neu aufbauen sollen. Doch durch die Unfähigkeit des Kapitäns der Medusa läuft diese auf auf eine 40 Meilen von der Küste entfernt liegende Sandbank und zerbricht bei einem in der Nacht stattfindenden Unwetter. Das Schiff muss evakuiert werden, doch es gibt nicht genügend Rettungsboote, sodass 147 Menschen auf ein provisorisches Floß müssen, das von den anderen Booten gezogen wird. Doch man kommt nicht voran, weshalb die Verbindung gekappt und das Floß sich selbst überlassen wird.

Wider Erwarten nimmt die Geschichte der Schiffsbrüchigen auf dem Floß nur etwas mehr als ca. 1/3 des Buches ein, der Rest beschreibt die Fahrt des Schiffes bis zum Auflaufen auf die Sandbank. Franzobel hat einen besonderen Schreibstil, der zumindest zu Beginn für mich etwas gewöhnungsbedürftig war. Es gibt einen allwissenden Erzähler, der in unserer Zeit lebt und sich nicht scheut, Damaliges mit Heutigem zu vergleichen. So werden Offiziere mit Alain Delon und Lino Ventura verglichen und auch Kate Winslet und Leonardo di Caprio von der Titanic schaffen es in das Buch ;-) Ansonsten hält er sich überzeugend genau (so weit ich das beurteilen kann) an diverse Sprachgepflogenheiten der damaligen Zeit, insbesondere die der Seefahrt: Da werden Stengen und Rahen vertaut und mittels Taljen heruntergelassen, die Seeleute warpen, fieren und pullen was das Zeug hält. Auch die sonstigen Redeweisen wirken überzeugend und es dauert nicht lange, bis man sich mitten drin fühlt, als würde man neben dem Erzähler stehen.

Doch was dieses wirklich tolle Buch so schrecklich macht, sind die Menschen, über die hier erzählt wird. Es ist wohl ein Durchschnitt der damaligen Bevölkerung, der sich auf der Medusa versammelt. Scheinbar hochzivilisierte Aristokraten, die jedoch ebenso primitiv und ordinär sind wie dieser 'Abschaum der Gesellschaft', auf den sie mit einer Arroganz herabblicken, dass ich das Buch manchmal vor Wut in die Ecke hätte werfen können. Natürlich essen sie mit Silberbesteck, sind luxuriös gekleidet, aber bleiben völlig teilnahmslos, wenn ein Junge über Bord geht (Keine Zeit) oder ein Matrose totgepeitscht wird. Und schicken ohne zu zögern fast 147 Menschen in den Tod, um eine Guillotine zu retten und 'die höchsten Güter der Nation! Kleider!'. Dieses Verhalten empfand ich um Vieles schlimmer als das, was sich auf dem Floß ereignete, wo sich die Menschen in einer existentiellen Notlage befanden. Keine Frage, was dort geschah, war unvorstellbar entsetzlich. 'In jedem Mensch wohnt eine Bestie, ein zweites Ich, rücksichtslos, brutal und ohne Hemmungen.' (S. 376). Die Adligen brauchten aber noch nicht einmal eine Notlage, um diese Bestie zum Vorschein kommen zu lassen; sie fällt bei ihnen nur nicht so auf, denn sie hat bessere Manieren. Das wäre dann aber auch schon der einzige Unterschied.

So ist dieses Buch nicht nur ein Roman über eine historische Begebenheit, sondern auch ein Lehrstück über die Natur des Menschen. Grauenhaft gut.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

1816: Die unter französischer Flagge segelnde Fregatte Medusa beginnt ihre Reise von Rochefort nach Saint-Louis im Senegal. Niemand von der Besatzung und von den Zivilisten ahnt, dass ihnen eine Katastrophe bevor steht. Der ohnehin unfähige Kapitän Chaumarey lässt sich von seinem …

Mehr

1816: Die unter französischer Flagge segelnde Fregatte Medusa beginnt ihre Reise von Rochefort nach Saint-Louis im Senegal. Niemand von der Besatzung und von den Zivilisten ahnt, dass ihnen eine Katastrophe bevor steht. Der ohnehin unfähige Kapitän Chaumarey lässt sich von seinem betrügerischen Freund Richeford beraten, anstatt auf weisere Offiziere zu hören, weshalb die Medusa kurz vor der afrikanischen Küste strandet. Während sich die feinen Herrschaften mit den wenigen Rettungsbooten davon machen, bleibt für die übrig gebliebenen 147 Menschen nur ein notdürftig gebautes Floss... .

Franzobel hat sich dem tatsächlich ereignetem Schiffsunglück der Medusa angenommen und daraus einen historischen Roman gemacht. Darin zeigt er nicht nur, wozu Menschen fähig sind, wenn es um das eigene Überleben geht, sondern auch den ganz normalen Alltag auf hoher See im 19. Jahrhundert.

Die ganze Zeit über wird man als Leser von einem allwissenden und stets präsentem Erzähler durch die Handlung geführt. Er kommentiert die verschiedenen Begebenheiten und Figuren, blickt bis in unsere Gegenwart und setzt vergangene und auch zukünftige Ereignisse in Zusammenhang mit dem Unglück auf der Medusa. Mir hat diese Art und Weise, das Geschehen präsentiert zu bekommen, nicht immer gefallen und war mir manchmal zuviel des Guten. An einigen Stellen jedoch zeigt der Erzähler bestimmte Dinge auf, die ich sonst übersehen hätte.

Von den Figuren her ist die Geschichte gerade am Anfang etwas unübersichtlich, doch nach und nach gewöhnt man sich an die Namen und kann diese auch zuordnen. Besonders spannend fand ich, gemeinsam mit dem neuen Schiffsjungen Victor, der ebenfalls das erste Mal eine Fregatte betritt, das Schiffsleben mitzubekommen. Für ihn beginnt gewissermaßen schon vor dem Unglück ein Überlebenskampf, da er sich gegen den brutalen Koch wehren muss und erst bei Savigny, einem etwas übereifrigem Arzt, Ruhe findet.

Erwähnen möchte ich hier auch den Kapitän Chaumarey, der eigentlich nur aufgrund von seinen Bittbriefen und durch seinen Stand der Medusa vorstehen darf. Qualifikationen als auch Erfahrung auf hoher See kann er nicht vorweisen, was für mich doch schon ziemlich erschreckend war.

An ihm, aber auch an der generellen Situation auf der Fregatte zeigt Franzobel, dass schon damals, aber leider auch heute noch immer viele Missstände in der Seefahrt herrschen und man aus dem Schicksal der Medusa nicht viel gelernt hat. So gibt es knapp ein Jahrhundert später auf der Titanic noch immer zu wenige Rettungsboote, so dass nicht alle Menschen gerettet werden können.

Franzobel schreibt gut verständlich und schafft es, dass man sich die einzelnen Situationen und auch die Menschen gut vorstellen kann. Gerade, wenn die Zustände auf dem Floß beschrieben werden, wird es ziemlich eklig und manchmal muss man sich beim lesen wirklich vor Entsetzen die Hand vor den Mund halten. Dennoch bin ich der Meinung, dass es ihm außergewöhnlich gut gelingt, den Überlebensdrang der Figuren darzustellen. Jede Abmilderung und Beschönigung wäre hier fehl am Platz gewesen.

Insgesamt ist ,,Das Floss der Medusa" gleichzeitig ein sehr beeindruckendes, aber auch schockierendes Buch, das zeigt, wie schnell Menschen in Extremsituationen bereit sind, alles zu tun, um ihr Leben zu retten. Diesen besonderen historischen Roman empfehle ich gerne weiter.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Mich fragt ja niemand

«Der Mensch ist zu allem fähig», so das nicht gerade verblüffende Fazit von Franzobels neuem Roman «Das Floß der Medusa». Franz Stefan Griebl, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, hat damit ein Kabinettstück geschaffen …

Mehr

Mich fragt ja niemand

«Der Mensch ist zu allem fähig», so das nicht gerade verblüffende Fazit von Franzobels neuem Roman «Das Floß der Medusa». Franz Stefan Griebl, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, hat damit ein Kabinettstück geschaffen innerhalb seines breit gefächerten literarischen Œuvres, er thematisiert eine seit zweihundert Jahren weitgehend ignorierte Schiffskatastrophe, die in ihrer verstörenden Ungeheuerlichkeit ihresgleichen sucht. Der österreichische Autor hat die als Handlungsgerüst dienenden historischen Fakten fiktional sehr originell ergänzt und dabei allzu Splatterhaftes geschickt vermieden, seine nautische Geschichte hat mich streckenweise eher an «Der Seewolf» erinnert, nicht an Horror. Es ist sein überbordendes Erzähltalent, das den dafür empfänglichen Leser derart in Bann zieht, dass er die viehischen und am Ende sogar kannibalischen Szenen als ganz normal empfindet innerhalb der spannenden Geschichte. Spannend deshalb, weil man zwar weiß, wie es ausgeht, aber nicht, wie genau es denn dazu gekommen ist. Und mit seinem Figurenensemble gibt er der Historie ein Gesicht, personifiziert er das unglaubliche Geschehen und schafft damit reichlich Raum für Emotionen.

1816 war die französische Fregatte «Medusa» mit 400 Menschen an Bord auf eine Sandbank gelaufen. Das Schiff musste aufgegeben werden, die vorhandenen Rettungsboote reichten nicht aus für alle Passagiere und die Mannschaft, 147 Menschen konnten sich nur auf ein aus Holzteilen der Fregatte gebautes Floß retten, das aber wegen der Meeresströmung nicht wie geplant in Schlepp genommen werden konnte, man überließ es schließlich kurzerhand seinem Schicksal. Nur 15 Schiffbrüchige hatten überlebt, als das manövrierunfähige Floß nach 13 Tagen gefunden wurde, und von denen starben bald darauf dann noch mal fünf.

Mit viel Recherchearbeit hat der Autor das tragische Geschehen detailliert und plausibel beschrieben, es dramaturgisch überformt und seinen oft grotesken Figuren Leben eingehaucht, wobei er ebenso kreativ wie nonchalant Anleihen beim Film nimmt und einzelne seiner Charaktere mit Schauspielern wie Alain Delon oder Lino Ventura typisiert. Oft hat er für mein Empfinden allerdings zu dick aufgetragen, denn bis auf einige Wenige ist sein Personal weder physisch noch psychisch als Sympathieträger angelegt. Es sind zumeist rohe, gemeine, gefühllose, rabiate Mannsbilder, die auch körperlich abstoßend wirken, die hässlich sind mit allerlei Handicaps. Was übrigens auch für die wenigen Frauen an Bord gilt, denn selbst die wunderschöne Tochter des Gouverneurs ist durch ein großes Feuermal im Gesicht abstoßend entstellt.

Franzobel entlarvt mit viel Gespür für das Skurrile lächerliche Hierarchien, barbarische Rituale der christlichen Seefahrt, rücksichtslose politische Ränkespiele, groteskes Unvermögen, er weist auf menschliches Elend hin, vor allem aber auf den rasanten moralischen Verfall in existentiellen Ausnahmesituationen. In seiner monströsen Geschichte erzählt er, wie seine Schiffbrüchigen den eigenen Urin trinken, gierig das Fleisch der täglich neu anfallenden Leichen verschlingen, ohne Skrupel Schwache und Verletzte umbringen, die kaum eine Überlebenschance haben, um dadurch selbst mit den wenigen Vorräten noch so lange leben zu können, bis womöglich Rettung kommt. All das ist temporeich erzählt, mit ständigen Perspektivwechseln, direkter und erlebter Rede, kursiv gesetzten Bewusstseinsströmen, Geisterreden und kassandrahaft mystischem Raunen der Fregatte selbst. «Nichts für frankophile, Rotwein trinkende, Käse degustierende Modefuzzis» schreibt Franzobel im einleitenden Kapitel über seine potentiellen Leser. Zugegeben, ich hätte den Roman seiner Thematik wegen bestimmt nicht gelesen, wäre er nicht unter den Buchpreis-Finalisten, die ich mir nun mal vorgenommen hatte, alle zu lesen. Und siehe da, jetzt nach der Lektüre dieser sechs Romane würde ich Franzobel den Preis zuerkennen und nicht Robert Menasse, - aber mich fragt ja niemand!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Die Seefahrt ist kein Mädchenpensionat

Und dann darf es, ja muss es auch hart zu gehen. Etwa beim Schiffsjungen Viktor, der in die Besatzung mit makaberen Späßen eingeführt wird. Oder auch auf dem Floß, von dessen 147 Mitfahrern nur 15 gerettet werden. Einem wird vom …

Mehr

Die Seefahrt ist kein Mädchenpensionat

Und dann darf es, ja muss es auch hart zu gehen. Etwa beim Schiffsjungen Viktor, der in die Besatzung mit makaberen Späßen eingeführt wird. Oder auch auf dem Floß, von dessen 147 Mitfahrern nur 15 gerettet werden. Einem wird vom Hai der Unterleib abgebissen. Nicht schön. Im Buch wird auch die Überwindung deutlich, die notwendig ist, um Menschenfleisch zu essen, wenn es sonst keine andere Überlebensmöglichkeit gibt. Lange ringt Schiffsarzt Savigny mit seinem Gewissen. Auch der immer wiederkehrende Bezug zu Gott bis hin zum Vergleich mit der Eucharistie als Beruhigung liest sich überzeugend.

Aber wollen wir wirklich wissen, dass Savigny auf dem Floß sich impotent fühlt? Franzobel hat eine echte, übertriebene Liebe zu Körpersäften.

Mir gefällt, dass trotz des Einstieg, der Rettung der 15 und der Rückkehr nach Heimkehr Hosea Thomas nach Limoges, die Spannung nicht verloren geht. Das erinnert an den Beginn von Leïla Slimani: „Dann schlaf auch du“.

Der chronologischen Teil von der Abfahrt der Medusa bis zum Beginn des Strandens auf der Sandbank ist der schwächste Teil des Buches. Zweifellos muss die historisch belegte misslungene Rettungsaktion beim Mann über Bord erzählt werden. Ist aber auch das tödliche Auspeitschen wegen Fluchens historisch belegt? Hier zieht es sich ein wenig.

Die letzten 200 Seiten sind spannend wie selten. Und nichts bleibt unerwähnt. Weder die Zurückgebliebene auf der Medusa noch die durch die Wüste wandernden noch die spätere Gerichtsverhandlung gegen den Kapitän. Das Floß steht natürlich im Mittelpunkt. Die Rahmengeschichte von Viktor Aisen gehört zu einem guten Roman dazu.

Heute drängen sich Vergleiche auf: mit dem unfähigen Kapitän der Costa Concordia, mit den Flüchtlingen aus Afrika, die nun in Gegenrichtung versuchen Europa zu erreichen und von uns, vorsichtig gesagt, nicht immer menschlich behandelt werden. Thea Dorn sieht sogar eine Beschreibung des Präsidenten Trump, der als unfähiger Kapitän sein Land navigiert, während die fähigen Offiziere nur zuschauen, aber nicht eingreifen, um die kommende Katastrophe zu verhindern.

Insgesamt ziehe ich aber doch einen Stern ab, da manche Gewaltszenen auch mir zu selbstverliebt beschrieben werden. 100 Seiten weniger und wir hätten ein Meisterwerk.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch Klasse Buch! Ein historischer Roman mit aktueller Aussage. Ich habe es gern gelesen.

Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Am 18. Juli 1986 werden von einem Schiff fünfzehn ausgemergelte Gestalten aufgenommen, die zwei Wochen auf einem Floß trieben. Diese wenigen Menschen sind die letzten Überlebenden von 147, die ausgesetzt wurden, weil die Rettungsboote der Medusa nicht ausreichten.

Das Buch basiert …

Mehr

Am 18. Juli 1986 werden von einem Schiff fünfzehn ausgemergelte Gestalten aufgenommen, die zwei Wochen auf einem Floß trieben. Diese wenigen Menschen sind die letzten Überlebenden von 147, die ausgesetzt wurden, weil die Rettungsboote der Medusa nicht ausreichten.

Das Buch basiert auf einer historisch belegten Geschichte.

Dieses Buch ist mein erstes von diesem Autor. Es ist eine Geschichte die packt und abstößt zugleich. Was dort geschieht, ist schwer zu ertragen. Jedes grausame Detail wird sehr genau und ausgebreitet beschrieben.

Mir scheint, das Schicksal hat lauter sehr unangenehme Menschen zusammengebracht und sie auf die Medusa verfrachtet. Daher konnte ich mich von Anfang mit niemandem identifizieren. Dann schlägt das Schicksal wieder zu und das Schiff kentert. Aber soll man dieses Kentern dem Schicksal zuschreiben, nein, es ist die Unfähigkeit des Kapitäns und des Steuermanns. Die Rettungsboote reichen nicht und die, die nicht mehr hineinpassen müssen auf ein Floß, das auf die Schnelle zusammengezimmert wird. Ihr Proviant ist spärlich und so gehen sie wie Tiere aufeinander los.

Was kann schon passieren, wenn man es mit so egoistischen und rücksichtslosen Menschen zu tun hat? Das Hauen und Stechen geht los. Aber es geschieht auf eine so unmenschliche Art und Weise, dass ich nur noch abgestoßen wurde. Aber vielleicht ist der Mensch auch nur ein wildes Tier? Doch ich will es nicht glauben, dass Menschen so sind, obwohl auch die jetzige Zeit zeigt, wie rücksichtslos und menschenverachtend gehandelt wird. Und doch ist in mir die Hoffnung, dass wir uns ein großes Stück Menschlichkeit bewahren werden.

Ich lese gerne Thriller, aber dabei mag ich es nicht, wenn die Grausamkeiten zu detailliert sind, denn mein Kopfkino soll mir die Bilder liefern, wie ich sie gerade ertrage. Aber diese sprachgewaltige Geschichte ist erschreckend und grausam, so detailliert grausam, dass ich mich durchgequält habe.

Weniger

Antworten 1 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für