Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Ein farbenprächtiger Roman über einen maßlosen Kaiser von China und einen englischen Uhrmacher, über die Vergänglichkeit und das Geheimnis, dass nur das Erzählen über die Zeit triumphieren kann.Der mächtigste Mann der Welt, Qiánlóng, Kaiser von China, lädt den englischen Automatenbauer und Uhrmacher Alister Cox an seinen Hof. Der Meister aus London soll in der Verbotenen Stadt Uhren bauen, an denen die unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Zeiten des Glücks, der Kindheit, der Liebe, auch von Krankheit und Sterben abzulesen sind. Schließlich verlangt Qiánlóng, der gemäß einem...

Ein farbenprächtiger Roman über einen maßlosen Kaiser von China und einen englischen Uhrmacher, über die Vergänglichkeit und das Geheimnis, dass nur das Erzählen über die Zeit triumphieren kann.

Der mächtigste Mann der Welt, Qiánlóng, Kaiser von China, lädt den englischen Automatenbauer und Uhrmacher Alister Cox an seinen Hof. Der Meister aus London soll in der Verbotenen Stadt Uhren bauen, an denen die unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Zeiten des Glücks, der Kindheit, der Liebe, auch von Krankheit und Sterben abzulesen sind. Schließlich verlangt Qiánlóng, der gemäß einem seiner zahllosen Titel auch alleiniger Herr über die Zeit ist, eine Uhr zur Messung der Ewigkeit. Cox weiß, dass er diesen ungeheuerlichen Auftrag nicht erfüllen kann, aber verweigert er sich dem Willen des Gottkaisers, droht ihm der Tod. Also macht er sich an die Arbeit.

Der mächtigste Mann der Welt, Qiánlóng, Kaiser von China, lädt den englischen Automatenbauer und Uhrmacher Alister Cox an seinen Hof. Der Meister aus London soll in der Verbotenen Stadt Uhren bauen, an denen die unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Zeiten des Glücks, der Kindheit, der Liebe, auch von Krankheit und Sterben abzulesen sind. Schließlich verlangt Qiánlóng, der gemäß einem seiner zahllosen Titel auch alleiniger Herr über die Zeit ist, eine Uhr zur Messung der Ewigkeit. Cox weiß, dass er diesen ungeheuerlichen Auftrag nicht erfüllen kann, aber verweigert er sich dem Willen des Gottkaisers, droht ihm der Tod. Also macht er sich an die Arbeit.

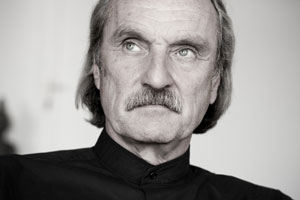

Christoph Ransmayr wurde 1954 in Wels/Oberösterreich geboren und lebt nach Jahren in Irland und auf Reisen wieder in Wien. Neben seinen Romanen 'Die Schrecken des Eises und der Finsternis', 'Die letzte Welt', 'Morbus Kitahara', 'Der fliegende Berg', 'Cox oder Der Lauf der Zeit', 'Der Fallmeister. Eine kurze Geschichte vom Töten' und dem 'Atlas eines ängstlichen Mannes' erscheinen Spielformen des Erzählens, darunter 'Damen & Herren unter Wasser', 'Geständnisse eines Touristen', 'Der Wolfsjäger' (gemeinsam mit Martin Pollack) und 'Arznei gegen die Sterblichkeit'. 2022 erschien die Sammlung von Gedichten und Balladen 'Unter einem Zuckerhimmel' (illustriert von Anselm Kiefer), 2024 der Erzählband 'Als ich noch unsterblich war' sowie der Band 'Egal wohin, Baby' mit Fotografien des Autors. Zum Werk Christoph Ransmayrs erschien der Band 'Bericht am Feuer'. Für seine Bücher, die in mehr als dreißig Sprachen übersetzt wurden, erhielt er zahlreiche literarische Auszeichnungen, unter anderem die nach Friedrich Hölderlin, Franz Kafka, Bertolt Brecht und Heinrich von Kleist benannten Literaturpreise, den Premio Mondello und, gemeinsam mit Salman Rushdie, den Prix Aristeion der Europäischen Union, den Prix du meilleur livre étranger und den Prix Jean Monnet de Littérature Européenne, zuletzt im Jahr 2023 den südkoreanischen Park-Kyung-ni-Preis. Literaturpreise: Anton-Wildgans Preis der österreichischen Industrie (1989), Großer Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste (1992), Franz-Kafka-Preis (1995), Franz-Nabl-Preis der Stadt Graz (1996), Aristeion-Preis der Europäischen Union (1996, gemeinsam mit Salman Rushdie), Solothurner Literaturpreis (1997), Premio Letterario Internazionale Mondello (1997), Landeskulturpreis für Literatur des Bundeslandes Oberösterreich (1997), Friedrich Hölderlin Preis der Stadt Bad Homburg (1998), Nestroy-Preis (Bestes Stück - Autorenpreis) für 'Die Unsichtbare' (2001), Bertolt-Brecht-Literaturpreis der Stadt Augsburg (2004), Heinrich-Böll-Preis (2007), Premio Itas (2009), Premio La voce dei lettori (2009), Premio Gambrinus (2010), Ernst-Toller-Preis (2013), Brüder-Grimm-Preis der Stadt Hanau (2013), Franz-Josef-Altenburg-Preis (2014), Donauland Sachbuchpreis (2014), Fontane-Preis für Literatur (2014), Prix Jean Monnet de Littératures Européennes (2015), Prix du Meilleur livre étranger (2015), Marieluise-Fleißer-Preis (2017), Würth-Preis für Europäische Literatur (2018), Kleist-Preis (2018), Nominierung für den Man Booker International Prize (2018), Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten (2018), Ludwig-Börne-Preis (2020), Premio Navicella d'Oro der Società Geografica Italiana (2023), Park-Kyung-ni-Literaturpreis (2023)

© Magdalena Weyrer

Produktdetails

- Verlag: S. Fischer Verlag GmbH

- Artikelnr. des Verlages: 1015655

- 8. Aufl.

- Seitenzahl: 304

- Erscheinungstermin: 27. Oktober 2016

- Deutsch

- Abmessung: 220mm x 136mm x 28mm

- Gewicht: 454g

- ISBN-13: 9783100829511

- ISBN-10: 3100829514

- Artikelnr.: 44955537

Herstellerkennzeichnung

FISCHER, S.

Hedderichstraße 114

60596 Frankfurt

produktsicherheit@fischerverlage.de

buecher-magazin.deAus dem Nebel taucht ein britischer Dreimaster auf, Uhrmacher Cox & Co. sind am Ziel: Als Gäste von Qiánlóng, dem Kaiser von China, gehen sie an Land. Des Volkes Schaulust gilt anderem: der Hinrichtung von Wertpapierhändlern, die ihre Luftgeschäfte mit Steuergeldern decken wollten. Der österreichische Schriftsteller Christoph Ransmayr überantwortet üble Finanzhaie einem grausamen Herrscher. Einem Machtbesessenen, dem auch eine musisch-kindliche Seite eignet. Qiánlóng dichtet, sammelt fantastische Uhren - und trotzt so der keimenden Rebellion in seinem Reich. Cox und Qiánlóng sind historische Figuren. Ransmayr ändert ihre Vornamen und überhöht ihre Biografien, um von Macht, Hasard, existenzieller Prüfung oder Liebe zu erzählen - und von der Vergänglichkeit: "Wie schnell die Zeit vergeht", zitiert Qiánlóng das barocke tempus fugit, und lässt die Briten magische, luxuriöse Zeitmesser bauen, etwa für das subjektive Zeitempfinden eines Kindes/Verliebten/Sterbenden. Vor allem aber will er eines: das Perpetuum mobile - wie Cox insgeheim auch. Doch diese ultimative Ewigkeits-Uhr würde Qiánlóng, den selbst ernannten "Herrn der Zeit", überdauern, ihn zum gewöhnlich Sterblichen machen - und für Cox & Co. das Todesurteil bedeuten. Welch teuflisches Spiel!

buecher-magazin.deAus dem Nebel taucht ein britischer Dreimaster auf, Uhrmacher Cox & Co. sind am Ziel: Als Gäste von Qiánlóng, dem Kaiser von China, gehen sie an Land. Des Volkes Schaulust gilt anderem: der Hinrichtung von Wertpapierhändlern, die ihre Luftgeschäfte mit Steuergeldern decken wollten. Der österreichische Schriftsteller Christoph Ransmayr überantwortet üble Finanzhaie einem grausamen Herrscher. Einem Machtbesessenen, dem auch eine musisch-kindliche Seite eignet. Qiánlóng dichtet, sammelt fantastische Uhren - und trotzt so der keimenden Rebellion in seinem Reich. Cox und Qiánlóng sind historische Figuren. Ransmayr ändert ihre Vornamen und überhöht ihre Biografien, um von Macht, Hasard, existenzieller Prüfung oder Liebe zu erzählen - und von der Vergänglichkeit: "Wie schnell die Zeit vergeht", zitiert Qiánlóng das barocke tempus fugit, und lässt die Briten magische, luxuriöse Zeitmesser bauen, etwa für das subjektive Zeitempfinden eines Kindes/Verliebten/Sterbenden. Vor allem aber will er eines: das Perpetuum mobile - wie Cox insgeheim auch. Doch diese ultimative Ewigkeits-Uhr würde Qiánlóng, den selbst ernannten "Herrn der Zeit", überdauern, ihn zum gewöhnlich Sterblichen machen - und für Cox & Co. das Todesurteil bedeuten. Welch teuflisches Spiel!© BÜCHERmagazin, Ingeborg Waldinger (wal)

ein großer Beschreiber. [...] Man kann in seinen Büchern ins Kino gehen, so sehr sind sie Wort für Wort [...] fein ziseliert. Jörg Magenau taz 20161026

Zweckfreier Ästhetizismus

Vergleicht man Christoph Ransmayrs ersten mit seinem neuesten, fünften Roman, der den Titel «Cox oder der Lauf der Zeit» trägt, dann kommt auch gleich die Zeit ins Spiel, denn es sind mehr als drei Jahrzehnte, die zwischen ihrer …

Mehr

Zweckfreier Ästhetizismus

Vergleicht man Christoph Ransmayrs ersten mit seinem neuesten, fünften Roman, der den Titel «Cox oder der Lauf der Zeit» trägt, dann kommt auch gleich die Zeit ins Spiel, denn es sind mehr als drei Jahrzehnte, die zwischen ihrer Veröffentlichung liegen. Man findet trotz dieser beachtlichen Zeitspanne Bestandteile einer für diesen Autor typischen Erzählweise: beide Romane schildern ein Geschehen an fernen, uns fremd erscheinenden, fast schon mystischen Handlungsorten, sie sind zeitlich weitab der Jetztzeit angesiedelt und verbinden beide historisch Verbürgtes mit fantasievoll Erdachtem. Und ihre Protagonisten eint ein Hang zur Weltentrücktheit, sie befinden sich in einer Sinnkrise, sind auf der Flucht vor einer Realität, deren Unbill sie in der Ferne zu entkommen hoffen.

Der weltberühmte englische Uhrmacher Cox folgt Mitte des 18ten Jahrhunderts einem Ruf an den Hof des chinesischen Kaisers Qiánlóng, um vor Ort ganz besondere Uhren für den damals mächtigsten Mann der Welt zu bauen. Den Gottkaiser verlangt es nach Uhren, die in der Lage sind, die unterschiedlich schnell erscheinenden Zeitläufte der Kindheit, der Liebe und des Sterbens adäquat anzuzeigen. Nachdem drei entsprechende Kreationen des Meisters die hochgespannten Erwartungen des «Herrn der Zehntausend Jahre» erfüllen, erhalten Cox und seine Mitarbeiter schließlich von ihm den Auftrag, eine Uhr zur Messung der Ewigkeit zu bauen, ein Perpetuum mobile mithin. Ein vermessenes Unterfangen, für das Cox eine perfekte Lösung findet, die letztendlich dann auch dem Kaiser seine Endlichkeit vor Augen führt, auch er ist nicht zeitlos. Denn selbst die ihm ehrfurchtsvoll - in der maßlosen Verehrung seines Hofstaates - zugedachten zehntausend Jahre sind nur ein Wimpernschlag in der Ewigkeit der Zeit.

In einer dem höfischen Zeremoniell angepassten, blumenreichen Sprache erzählt Ransmayr eine fantastische Geschichte, zu der ihn ein Museumsbesuch in Peking inspiriert habe. Bewundernswert ist die Detailfülle, mit der er den Leser penibel in die Uhrmacherkunst einführt, mit der er die von ihm selbst erdachten, wundersam anmutenden, feinmechanischen Kreationen minutiös beschreibt, um die sich scheinbar alles dreht. Tatsächlich aber geht es hier um Sinnsuche, um die Endlichkeit des Seins, letztlich um den Tod also, Ursache und Fundament sämtlicher Religionen. Sehr farbenprächtig ist auch die Schilderung des höfischen Lebens in der Verbotenen Stadt, zu dessen sagenhafter Glorie die eingestreuten Szenen auf dem Blutgerüst einen brutalen Kontrast bilden, der den Leser aus himmlischen Sphären in die Wirklichkeit - und Endlichkeit - zurückholt. Denn die Zeitmesser stehen als Metapher für die zeitliche Begrenztheit alles Irdischen, die der Mensch so gern verdrängt, wenn es um ihn selbst geht. Proust hat in seiner «Recherche» bekanntlich resümiert, man müsse einen Roman schreiben, um die verlorene Zeit zu finden, Ransmayrs Versuch deutet in die gleiche Richtung.

Geradezu verstörend war für mich die pathetische, effekthascherische Sprache, die hier zuweilen hart an Kitsch grenzende Satzgebilde hervorbringt, deren Aussagewert gegen Null tendiert. «Es war Selbstmord, eine Uhr für die Ewigkeit zu bauen, eine Uhr, die ihre Stunden aus dem Inneren der Zeit in die Zeitlosigkeit schlug». Man staunt als Leser darüber mindestens ebenso wie über die fantastischen Uhrwerke selbst, aber auch über das ausufernd beschriebene Hofzeremoniell, von dem immer wieder langatmig und völlig humorfrei berichtet wird. Beim Lesen stellt sich da trotz aller Wortgewalt allmählich gepflegte Langeweile ein, weicht das anfängliche Staunen dem Eindruck, hier werde poetisch hübsch verpackt philosophisch Belangloses behandelt, ein zweckfreier Ästhetizismus, bei dem Zeit und Vergänglichkeit zur Nebensache geraten. Bei allen Meriten des Autors, Etiketten wie «Weltliteratur» oder «Der größte Gegenwartsautor in deutscher Sprache» auf dem Buchdeckel sind nichts als platte Werbesprüche.

Weniger

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Cox ist englischer Automatenbauer und Uhrmacher und reist zum Kaiser nach China, weil er einen besonderen Auftrag hat. Er soll eine Uhr bauen, die das Leben eines Kindes nachempfindet. Dieser Aufgabe widmet Cox sich mit seinen Mitarbeitern mit voller Kraft, denn erst vor kurzem starb seine …

Mehr

Cox ist englischer Automatenbauer und Uhrmacher und reist zum Kaiser nach China, weil er einen besonderen Auftrag hat. Er soll eine Uhr bauen, die das Leben eines Kindes nachempfindet. Dieser Aufgabe widmet Cox sich mit seinen Mitarbeitern mit voller Kraft, denn erst vor kurzem starb seine fünfjährige Tochter und so steckt er all seine Liebe in dieses Projekt. Doch bevor es fertig ist, entscheidet sich der Kaiser um, eine neue Uhr soll die Zeit eines zu Tode verurteilten messen können. Aber auch dieses Projekt kann er nicht abschließen, denn der Kaiser will von ihm eine ultimative Uhr, die die Ewigkeit misst, ein perpetuum mobile, dass niemals aufhört zu laufen. Cox ahnt, dass er sich mit diesem Projekt in Gefahr bringt, schließlich ist eigentlich der Kaiser Herr über die Zeit, doch verweigern kann er sich dem Auftrag auch nicht.

Christoph Ransmayr schreibt in seinem Roman „Cox“ eine sehr einfühlsame und stimmungsvolle Geschichte über zwei Männer, auch wenn nur Cox wirklich auftritt. Er ist geflohen vor der Verzweiflung zu Hause nach dem Tod seiner Tochter und trifft jetzt auf den zweiten großen Mann in dieser Geschichte, den Kaiser von China, ein Mann von so unglaublicher Macht, dass ein falsche Wort reicht, um sein eigenes Todesurteil zu unterschreiben. Zwischen diesen beiden Positionen schafft der Autor eine Spannung und gleichzeitig eine Art unheilvolles Gleichgewicht, das ich sehr faszinierend fand. Cox muss einem nicht unbedingt sympathisch sein, um sich vor der Handlung und der Konstruktion der Geschichte gefangen nehmen zu lassen. Bei all dem lässt der Autor uns zeitlos, denn dies ist kein wirklich historischer Roman, ich habe es eher als eine Art beispielhafte Erzählung empfunden.

Christoph Ransmayr hat mit „Cox“ einen herausragenden Roman geschrieben, der einen als Leser fesselt und bewegt und gleichzeitig nachdenklich macht. Ein tolles Werk, das ich jedem Lesefreund nur ans Herz legen kann.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Cox, ein Londoner Uhrmacher, reist mit drei Begleitern ans chinesische Kaiserhaus und erlebt die diktatorischen Untugenden, wo erst 26 Chinesen die Nase abgeschnitten wird und dann später auch die vier Engländer immer Angst um ihr Leben haben, wenn sie einen Fehler machen.

In der zweiten …

Mehr

Cox, ein Londoner Uhrmacher, reist mit drei Begleitern ans chinesische Kaiserhaus und erlebt die diktatorischen Untugenden, wo erst 26 Chinesen die Nase abgeschnitten wird und dann später auch die vier Engländer immer Angst um ihr Leben haben, wenn sie einen Fehler machen.

In der zweiten Ebene geht es um die Zeit, da die Europäer ja schließlich Uhren herstellen sollen. Neben Standardfabrikaten wird im zweiten Teil eine Uhr beschrieben, die den zu Tode verurteilten die Zeit anzeigen soll, die sie noch zum Leben haben. Dabei geht es auch um das subjektive Verhältnis der Zeit, denn eine Minute, obwohl sie objektiv immer gleich lang ist, verläuft doch mitunter langsam, bei den Todeskandidaten aber auch rasend schnell. Im letzten Teil des Buches wünscht sich der Kaiser eine Uhr, die einmal in Betrieb immer und von alleine weiterläuft. Dass sich hier die Uhrmacher an die Stelle des Kaisers als Herrscher über die Zeit setzen und damit ihr Leben gefährden wird wiederholt thematisiert und zu guter letzt soll der Kaisers selbst die Uhr in Betrieb nehmen, was er aber dann doch nicht macht.

In einer dritten Ebene ist die Chinareise für Cox eine Flucht aus seiner Ehe, denn seine fünfjährige Tochter ist gestorben und seitdem redet Cox Ehefrau nicht mehr. Cox denkt immer wieder an die beiden und wünscht sich An, die Hauptfrau des Kaisers, die er aber selbstverständlich nicht bekommt.

Ich gebe zu, dass ich China fast immer spannend finde, in diesem Buch auch und es gern und flüssig gelesen habe.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Cox, der wohl beste Uhrmacher und Automatenbauer seiner Zeit, wird nach China beordert. Dort beauftragt Kaiser Qianlong ihn und seine Gefährten, außergewöhnliche Uhren zu erschaffen, an denen unterschiedliche Geschwindigkeiten verschiedener Zeiten ablesbar sein sollen. Ausgestattet …

Mehr

Cox, der wohl beste Uhrmacher und Automatenbauer seiner Zeit, wird nach China beordert. Dort beauftragt Kaiser Qianlong ihn und seine Gefährten, außergewöhnliche Uhren zu erschaffen, an denen unterschiedliche Geschwindigkeiten verschiedener Zeiten ablesbar sein sollen. Ausgestattet mit den wertvollsten Materialien machen sich die Engländer an das Werk.Doch dann fordert der Kaiser das Unmögliche: Eine Uhr, die selbst die Ewigkeit misst und auch noch existiert, wenn alles vorüber ist... .

Dieses Buch entführt den Leser von Anfang an in eine andere Zeit und in eine Welt, die der unseren gleicht, aber doch sehr exotisch und phantastisch gestaltet ist. In Ransmayrs China liegen Überfluss und Mangel haarscharf nebeneinander. Während die Begünstigten des Kaisers in Sänften getragen werden, müssen niedere Sklaven Bequemlichkeiten wie diese ermöglichen.

Der Kaiser selbst wirkt anfangs unnahbar und wenig greifbar für den Leser. Er wird wie ein göttliches Wesen verehrt und niemand darf ihn und seine Entscheidungen in Frage stellen. Doch etwas lässt ihn nach und nach doch noch menschlich wirken: Er vertieft sich wie ein Kind in die seltsamen und phantastischen Apparate der Uhrmacher und scheint an ganz normalen Dingen wie dem Spaziergang im Schnee mit einer Frau Gefallen zu finden.

Cox dagegen ist eine Figur, die einerseits mit handwerklichem Geschick beeindruckt, aber andererseits in ihrem Schmerz gefangen zu sein scheint. Man merkt, wie er im Verlauf der Handlung immer mehr die Gesellschaft und ihren Kaiser versteht und langsam zu realisieren beginnt, wie nah dort Gunst und Missgunst beieinander liegen und wie schnell sich das Wohlwollen des absoluten Herrschers, dem man nicht einmal ungestraft in die Augen sehen darf, wandeln kann.

Das große Thema Zeit findet sich auf allen Ebenen der Handlung wieder und ist nicht nur auf die Uhren und deren Lauf beschränkt. Zeit wird auch als etwas Individuelles definiert. Es kommt immer auf den Betrachter an, der ihre Geschwindigkeit je nach Anlass ganz anders wahrnimmt.

Die Chronologie wird immer wieder durch die Erinnerungen von Cox durchbrochen, der an die gemeinsame Zeit mit seine Frau und seiner verstorbenen Tochter in England zurück denkt und dieses Zeitgefühl mit in seine Gegenwart und in seine Arbeit hinein nimmt.

Mit der selben Präzision, mit der die Uhrmacher jede Kleinigkeit an ihren Werken ausarbeiten und veredeln, erzählt Ransmayr die Gegebenheiten in der verbotenen Stadt, die Arbeit an den verschiedenen Uhren und Automaten und um den Kaiser selbst. Als Leser bekommt man eine gute Vorstellung von allem und kann sich kaum von der Handlung lösen, weil man wissen möchte, wie die nächste komplizierte Aufgabe von den Engländern gelöst wird. An manchen Stellen wird die sonst sehr feine und poetische Sprache durch eine doch etwas derbe Umgangssprache ersetzt. Dieses Verfahren ist an den jeweiligen Punkten aber durchaus passend gewählt.

Insgesamt ist ,,Cox oder Der Lauf der Zeit" ein gelungener und auch unterhaltsamer Roman der Gegenwartsliteratur, indem Ransmayr sein ganzes Können abruft und den Leser mit einer wunderbaren Handlung begeistert.

Weniger

Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Kurzmeinung: Dieses Buch muss man langsam lesen, denn der Schreibstil ist sehr anspruchsvoll, für mich aber wunderschön poetisch.

Inhalt: Alistair Cox wird zum Kaiser von China bestellt und soll dem eine wunderschöne Uhr bauen, die die Unendlichkeit der Zeit misst.

Meine …

Mehr

Kurzmeinung: Dieses Buch muss man langsam lesen, denn der Schreibstil ist sehr anspruchsvoll, für mich aber wunderschön poetisch.

Inhalt: Alistair Cox wird zum Kaiser von China bestellt und soll dem eine wunderschöne Uhr bauen, die die Unendlichkeit der Zeit misst.

Meine Meinung:

Über dieses Buch gibt es schon so viele sehr lesenswerte Rezensionen, dass eine weitere von mir vergebliche Liebesmüh wäre. Darum nur kurz: Ich habe dieses Buch, welches von einem grausamen Despotenkaiser und einem unwahrscheinlich begabten Uhrmacher erzählt, gern gelesen. Mir gefiel vor allem die sehr gehobene poetische Sprache, die vielen Schachtelsätze, so dass ich mich ganz in die Geschichte verlor. Wer es kurz und knapp mag, ist bei diesem Buch allerdings falsch. Und man muss sich Zeit zum Lesen nehmen, sich konzentrieren. Leichte Unterhaltung zum Nebenbei lesen ist das nicht.

Von mir sehr gute 4 Sterne und eine Empfehlung für Leser, die die gehobene Sprache mögen!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für