Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

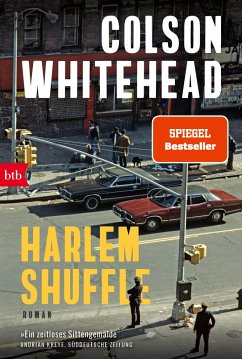

Lässig, böse, humorvoll - der neue Roman von Colson Whitehead über die wilden Siebziger im schwarzen New YorkRay Carney will von krummen Geschäften nichts mehr wissen. Er hält sich raus aus dem täglichen Chaos New Yorks, wo Gangster sich Schießereien liefern und die Black Liberation Army zum bewaffneten Kampf aufruft. Wäre da nicht seine Tochter May mit dem schier unerfüllbaren Wunsch nach einem Ticket für das Konzert der Jackson Five. Ray muss sein altes Netzwerk aktivieren - auf die Gefahr hin, sich selbst wieder zu verstricken. Als in Harlem ganze Wohnblocks in Flammen aufgehen, b...

Lässig, böse, humorvoll - der neue Roman von Colson Whitehead über die wilden Siebziger im schwarzen New YorkRay Carney will von krummen Geschäften nichts mehr wissen. Er hält sich raus aus dem täglichen Chaos New Yorks, wo Gangster sich Schießereien liefern und die Black Liberation Army zum bewaffneten Kampf aufruft. Wäre da nicht seine Tochter May mit dem schier unerfüllbaren Wunsch nach einem Ticket für das Konzert der Jackson Five. Ray muss sein altes Netzwerk aktivieren - auf die Gefahr hin, sich selbst wieder zu verstricken. Als in Harlem ganze Wohnblocks in Flammen aufgehen, beauftragt er Pepper, der wie kein zweiter die Regeln des Spiels kennt, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Whiteheads grandios unterhaltsamer Roman über das schwarze New York der wilden Siebziger ist ein großes Sittengemälde Amerikas.

Colson Whitehead, 1969 in New York geboren, ist einer der wichtigsten Autoren der neuen amerikanischen Literatur. Bei Hanser erschienen zuletzt die Romane 'Underground Railroad' (2017), 'Die Nickel Boys' (2019), 'Harlem Shuffle' (2021), 'Die Regeln des Spiels' (2023) und 'Die Intuitionistin' (2024). Für 'Underground Railroad' wurde er mit dem National Book Award 2016 und dem Pulitzer-Preis 2017 ausgezeichnet. Für 'Die Nickel Boys' erhielt er 2020 erneut den Pulitzer-Preis. Der Autor lebt in Manhattan.

Produktdetails

- Verlag: Hanser

- Originaltitel: Crook Manifesto

- Artikelnr. des Verlages: 505/27754

- Seitenzahl: 382

- Erscheinungstermin: 21. August 2023

- Deutsch

- Abmessung: 217mm x 146mm x 34mm

- Gewicht: 551g

- ISBN-13: 9783446277540

- ISBN-10: 3446277544

- Artikelnr.: 67664377

Herstellerkennzeichnung

Carl Hanser Verlag

Vilshofener Straße 10

81679 München

info@hanser.de

"An Humor fehlt es nicht, Unterhaltsamkeit ist, gute amerikanische Tradition eben, gewährleistet. Wenn man so will, ist das ein Blaxploitation-Roman - eine Filmadaption wird wohl nicht lange auf sich warten lassen, nicht zuletzt wegen der tarantinohaften Wucht bietet Whitehead einen idealen Stoff." Stefan Michalzik, Frankfurter Rundschau, 30.09.23 "Whiteheads Harlem-Epos zeigt eine Rückseite Amerikas, die ihre Schatten bis in die Gegenwart wirft. Die Vergangenheit ist nicht tot, sie ist noch nicht einmal vergangen, wusste bereits William Faulkner. Wie sie fortwirkt, erzählt Colson Whitehead virtuos, handfest und beklemmend, wie kaum ein anderer es heutzutage vermag." Roman Bucheli, Neue Zürcher Zeitung, 18.09.23 "Die Harlem-Trilogie: Sie

Mehr anzeigen

könnte die 'Great American Novel' werden, die zu unserer Zeit passt." Martin Ebel, Tages-Anzeiger, 05.09.23 "Man wurde schon in 'Harlem Shuffle' den Verdacht nicht los, dass hier eine Geschichte New Yorks (und der Emanzipation ihrer schwarzen Bewohner) ihre angemessen popkulturelle Form gefunden hatte. Ein Verdacht, der in 'Die Regeln des Spiels' ... aushärtet wie in den Straßen von Manhattan der Asphalt." Wieland Freund, Welt am Sonntag, 03.09.23 "Dieser Flickenteppich ist ein atemloses Abenteuer." Michael Wurmitzer, Der Standard, 01.09.23 "Sehr rau und trotzdem elegant, manchmal fast schon lakonisch. Eine süffig erzählte Ganovengeschichte und ein facettenreiches, tiefgründiges Portrait seiner Heimatstadt in einem." Simon Leuthold, SRF2 Kultur, 31.08.23 "Eine virtuose New Yorker Gangsterklamotte." Felix Stephan, Süddeutsche Zeitung, 22.08.23

Schließen

Harlem in den 70ern ist ein heißes Pflaster! Und Schauplatz für eine aufregende Geschichte. Oder auch vieler Stränge und Erzählungen, die gleich einem großen Mosaik jede ihren ganz eigenen Reiz und Charme hat und in ihrer Fülle ein großes, leuchtendes Gesamtbild …

Mehr

Harlem in den 70ern ist ein heißes Pflaster! Und Schauplatz für eine aufregende Geschichte. Oder auch vieler Stränge und Erzählungen, die gleich einem großen Mosaik jede ihren ganz eigenen Reiz und Charme hat und in ihrer Fülle ein großes, leuchtendes Gesamtbild ergeben.

Verbindendes Element und Charakter des Einzelnen und Ganzen ist dabei Ray Carney, ein passionierter Möbelverkäufer und ebenso großer Liebhaber funkelnder Steine und teurer Schmuckstücke – die durch seine Hände auch gerne mal den*die Besitzer*in wechseln. Und auch eine kurze Phase der „kriminellen Abstinenz“ kann nichts daran ändern, dass er eine feste Größe in der Unterwelt Harlems ist – was für ihn und seine Lieben nicht ohne Folgen bleibt.

Doch dies ist nur Auftakt und Zentrum einer Gangsterkomödie, die in ihrer Dichte, Konzentration und Raffinesse es vermag, eine Vielzahl an Figuren, Schauplätzen und Verbrechen zu vereinen und in einen Kontext mit Bezügen zu Musik- und Filmszene und politischen und sozialpolitischen Entwicklungen ihrer Zeit zu stellen.

Hört sich abwechslungsreich an? Ist es auch. Klingt anspruchsvoll? Auch das trifft zu – und nach Lesestunden, die streckenweise nicht nur Aufmerksamkeit und Konzentration der Leser*innen einfordern, sondern auch Anstrengung und die Bereitschaft voraussetzen, sich Handlung und deren Fortgang bewusst anzueignen.

Doch zu den „Regeln des Spiels“ zählt auch die Belohnung des*der Sieger*in – und hier derjenigen, welche sich auf den Facettenreichtum der Geschichte eingelassen und so eine Welt der Kriminalität und Verstrickungen, der Blut und Gewalt betreten haben. Transportiert mit viel Witz, Komik und schwarzem Humor. Und in Form einer Lektüre, die Meisterwerk, Arbeit und Vergnügen zugleich ist.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Ray Carney, aus „Harlem Shuffle“, ist zurück. Diesmal sind es die 70er und Harlem steht buchstäblich in Flammen. Um Karten für ein Jackson 5 Konzert zu bekommen, lässt er sich wieder auf den korrupten Cop Munson ein, obwohl er es besser wissen sollte und eigentlich …

Mehr

Ray Carney, aus „Harlem Shuffle“, ist zurück. Diesmal sind es die 70er und Harlem steht buchstäblich in Flammen. Um Karten für ein Jackson 5 Konzert zu bekommen, lässt er sich wieder auf den korrupten Cop Munson ein, obwohl er es besser wissen sollte und eigentlich rechtschaffen geworden ist. Und auch wenn er mit einem blauen Augen aus diesen Verstrickungen herauskommt, ist er zurück in der Welt der Kriminalität.

Das ist nur der erste Teil von „Die Regel des Spiels“ von Colson Whitehead, zwei weitere folgen. Nicht nur Ray Carney taucht wieder auf, sondern auch Pepper. Bekannt eindrücklich entführt Whitehead die Leser*innen in das Harlem der 70er Jahre, wo Gewalt und Korruption an der Tagesordnung sind, Schutzgeld zu zahlen das Leben rettet und es etwas besonders ist, wenn man als POC nichts Kriminelles tut. Whitehead ist ein Meister der Graustufen, nichts ist nur gut oder böse - überall steckt auch ein Funken des anderen drin. Das zeigt er vor allem in seinen Figuren, die einem so auf der Straße begegnen könnten und trotzdem im Gedächtnis bleiben.

„Die Regeln des Spiels“, dessen Titel ich im Original („Crook Manifesto) viel besser finde, thematisiert Grauenvolles und Brutales, aber Whitehead macht das mit so viel Witz, im Szenischen, wie im Sprachlichen, dass es eher wie ein Slapstick-Ganoven-Roman wirkt. Darauf muss man sich einlassen, nicht nur Thematisch. Es ist kein Buch für nebenher, es verlangt Konzentration und manchmal bin ich über komplizierte Formulierungen gestolpert, die allerdings auch der Übersetzung geschuldet sein können.

Ich frage mich ein weiteres mal, wann wird Whiteheads Harlem endlich verfilmt.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Dies ist der zweite Band einer Trilogie, die im schwarzen Harlem in den 60-ger und 70-ger Jahren spielt, die Hauptperson, Ray Carney, wächst in einem kriminellen Milieu heran und kämpft als Reisender zwischen den Welten um seine eigene Position als rechtschaffener Familienvater und …

Mehr

Dies ist der zweite Band einer Trilogie, die im schwarzen Harlem in den 60-ger und 70-ger Jahren spielt, die Hauptperson, Ray Carney, wächst in einem kriminellen Milieu heran und kämpft als Reisender zwischen den Welten um seine eigene Position als rechtschaffener Familienvater und Möbelverkäufer, gleichzeitig als nebenberuflicher Hehler. Daneben geht es immer wieder um Diskriminierungserfahrungen, die er als Schwarzer erleben muss. Allerdings ist das Buch auch gut verständlich, wenn man den ersten Band nicht gelesen hat, in unauffälligen Rückblicken kann man die Zusammenhänge sich erschließen.

Der Roman besteht aus drei nur lose verbunden Teilen, in den jeweils unterschiedliche Personen und Geschehnisse in den Vordergrund rücken, das Personal und der Grundschauplatz tauchen aber immer wieder auf und geben dem Leser ein Gefühl der Kontinuität und die Befriedigung, die einzelnen Strängen selbst zusammen zu bringen. Die einzelnen Gestalten werden so aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, ich habe dadurch auch sehr zwielichtige und teilweise abstoßend handelnde Charaktere ins Herz geschlossen. Besonders Ray Carney sticht als sehr vielschichtig und in all dem Chaos menschlich heraus, man beobachtet seine Entwicklung mit Anteilnahme, aber auch mit Bedauern: Es zeigt sich, wie schwer es ist, seine eigenen Standards in diesem Balanceakt zu halten, der Titel der Originalausgabe „Crook Manifesto“ drückt dieses Thema noch schöner aus als die deutsche Übersetzung, die nicht immer gelungen ist.

Insgesamt fand ich das Buch faszinierend, ein Einblick in eine fremde, sehr schnelle und bunte, aber auch gefährliche und harte Welt. Die selbstverständliche Beschreibung von teilweise brutaler Gewalt mutet mir fremd und unangenehm an, wobei vieles durch Humor eine Distanz und vielleicht sogar unpassende Leichtigkeit bekommt. Auf jeden Fall macht es Lust auf die anderen Bänder der Reihe, ich möchte gern wissen, wie es Ray und den anderen im weiteren Leben ergeht.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Realitätsnah, eindrücklich und bewegend

„Es war ein herrlicher Junimorgen. Die Sonne schien, die Vögel sangen, die Rettungswagen heulten, und das Tageslicht, das auf die Tatorte der vergangenen Nacht fiel, ließ das Blut glitzern wie Tau in einem grünen …

Mehr

Realitätsnah, eindrücklich und bewegend

„Es war ein herrlicher Junimorgen. Die Sonne schien, die Vögel sangen, die Rettungswagen heulten, und das Tageslicht, das auf die Tatorte der vergangenen Nacht fiel, ließ das Blut glitzern wie Tau in einem grünen Himmel.“ (S. 255)

Colson Whitehead entführt uns in die 1970er Jahre nach New York, genauer nach Harlem, das hauptsächlich von Afroamerikanern bevölkert wurde und wird und sich zu der Zeit durch Gewalt und Korruption hervortat.

In drei Episoden (1971, 1973, 1976) schildert er fiktive Ereignisse im Leben seiner kriminellen Protagonisten, die aber auch Freund und Familienvater sind. Mit seinem unnachahmlichen Schreibstil stellt Whitehead eine geballte Normalität, gepaart mit brutaler Gewalt und ihren Folgen dar - so typisch für Harlem in den Siebzigern. Dabei könnten sich diese Ereignisse durchaus genau so abgespielt haben.

„Die Regeln des Spiels“ ist die Fortsetzung von „Harlem Shuffle“, kann jedoch auch ohne Vorkenntnisse gelesen werden. Viele Figuren sind aus dem Vorgängerband bekannt und für die treuen Leser*innen ist es natürlich ein gelungenes Wiedersehen, während sich Neueinsteiger wie ich mit den unzähligen Namen von (fiktiven und realen) Personen und Organisationen etwas schwertun könnten. Wer viel Zeit investieren kann, tut gut daran, das ein oder andere Stichwort zu googeln, um die Hintergründe besser zu erfassen. Ich habe die Zeit leider nicht.

Trotzdem fand ich das Buch sehr beeindruckend, wenngleich es durch die manchmal zu ausschweifende Erzählung auch hin und wieder Längen aufweist. Colson Whitehead hat diese Story aus scheinbar unendlich vielen Details gebildet, die sich wie bei einem Kaleidoskop immer wieder anders zusammensetzen, wenn man daran dreht bzw. die Sache von einer anderen Seite betrachtet. Das ist schon gut gemacht.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Schwarzer Bilderbogen

Der Autor hat mehrere Preise für seine Literatur erhalten. „Die Regeln des Spiels“ ist eine Fortsetzung von „Harlem Shuffle“, kann aber ohne Kenntnis dessen gelesen werden.

Ray Carney betreibt einen Möbelladen und ist nebenberuflich als …

Mehr

Schwarzer Bilderbogen

Der Autor hat mehrere Preise für seine Literatur erhalten. „Die Regeln des Spiels“ ist eine Fortsetzung von „Harlem Shuffle“, kann aber ohne Kenntnis dessen gelesen werden.

Ray Carney betreibt einen Möbelladen und ist nebenberuflich als Hehler aktiv. Seine Frau Elisabeth arbeitet in einem Reisebüro. Sie haben zwei Kinder und einen Neffen. Das Leben ist gefährlich im Harlem der siebziger Jahre. Ständig werden Häuser angezündet, Menschen ermordet, kriminelle Deals abgewickelt und Schmiergelder bezahlt.

„Die Regeln des Spiels“ ist in drei Teile gegliedert, die nur lose miteinander verbunden sind. Das ist beim Lesen verwirrend, weil der Protagonist aus dem ersten Teil im zweiten kaum mehr auftritt. Deshalb ist dies kein Roman, der ja eine Entwicklung der Hauptperson nachzeichnen würde. Es ist eher ein Bilderbogen, ein Kaleidoskop jener Zeit und der Menschen, die in dieser Situation lebten.

Der Stil des Autors ist äußerst bemerkenswert. Er verbindet Brutalität, feine Beobachtung und Poesie teilweise innerhalb eines Satzes, als liege das alles dicht beeinander. Sein trockener Humor ist unterhaltsam, seine Analyse wissenschaftlich abgesichert.

Besonders gut gefallen hat mir die Art und Weise, wie Whitehead seine Figuren schildert. Jeder will überleben und es ein bisschen gut haben, und so arrangiert man sich mit Korruption und kriminellen Machtstrukturen. Die weißen Machthaber von New York sind daran nicht unschuldig. Aber niemand ist nur böse oder nur gut. Die Menschen sind eben, wie sie sind. Und Whitehead kennt sie offenbar sehr gut.

Ein interessanter Einblick in eine fremde Welt. Aber kein Roman, wie wir es gewohnt sind.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Ein Sittenbild vom Harlem der Siebziger - hervorragend beschrieben

Ein Buch wie eine Wucht, wie ein Gemälde. Ein Abbild der Zustände im New York der Siebziger Jahre. Gewalt, Niedergang, Rassismus sind an der Tagesordnung.

In diesem Umfeld lernen wir Ray Carney kennen. Ihn und seine …

Mehr

Ein Sittenbild vom Harlem der Siebziger - hervorragend beschrieben

Ein Buch wie eine Wucht, wie ein Gemälde. Ein Abbild der Zustände im New York der Siebziger Jahre. Gewalt, Niedergang, Rassismus sind an der Tagesordnung.

In diesem Umfeld lernen wir Ray Carney kennen. Ihn und seine Frau Elizabeth sowie seine beiden Kinder May und John. Um an Karten für ein Konzert der Jackson Five zu kommen - d e r Herzenswunsch seiner Tochter - rutscht der seit vier Jahren „saubere“ Möbelhändler wieder in dunkle Geschäfte, die er neben seiner Tätigkeit als Geschäftsmann tätigt.

Im Folgenden treiben korrupte, gewalttätige Cops, Schläger und dunkle Gestalten ihr Unwesen. Wir erfahren, was Rassismus heißt und wie klug man als Schwarzer Mensch im Amerika der Siebziger sein muss, um zu überleben.

Collin Whitehead beschreibt das so klar, dass man die Menschen und die Gebäude, die Straßen und die Stimmung sehr lebhaft nachempfinden kann. Ein Bild des Verfalls, der Verarmung, der Verzweiflung. Die Schwarzen Menschen werden immer weiter aus dem Zentrum verdrängt, Häuser werden entmietet, verfallen und werden angezündet. So entsteht Platz für neue Häuser und bessere Wohngebiete für die mehr verdienenden Weißen.

Obwohl das alles scheinbar eher abschreckt, versteht es der Autor doch, auch dem Menschlichen eine Sprache zu geben. Wir erleben Liebe, Harmonie und Beständigkeit in dieser unruhigen Zeit. Und auch ein leichter, eher subtiler Humor kommt nicht zu kurz. Ich verspürte beim Lesen der Geschichte neben Entsetzen und Abwehr auch eine Wärme, die mir ein Lächeln ins Gesicht zauberte.

So auch, wenn ich von Pepper las, einem einfachen, körperlich aber starken Mann. Ein Gangster mit viel Kraft, nicht der höchsten Intelligenz, aber mit einem starken Gerechtigkeitsgefühl und einem guten Herz. Er redet nicht viel, er macht. Pepper hat bereits mit dem Vater von Ray gelegentlich zusammengearbeitet. Inzwischen ist er eine Art Familienmitglied der Familie Carney.

Über die Freundschaft von Carney und Pepper und die Sache, die sie gemeinsam untersuchen, zu lesen, war für mich große Unterhaltung. Ich habe viel über diese Zeit und die Umstände erfahren.

Es ist ein geniales Buch von betörender Klarheit, welches das Harlem der siebziger Jahre anhand persönlicher Ereignisse und Schicksale wundervoll begreifbar macht. Ich bin von der Handlung an sich und dem überragenden Schreibstil von Colson Whitehead restlos begeistert. Gern würde ich mehr als fünf Sterne vergeben.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Auf 380 Seiten und in drei Untergeschichten verpackt, erzählt der Autor Colson Whitehead in seinem neuen Roman „Die Regeln des Spiels“ vom New York der 70er Jahre. Die Handlung spielt in einer Stadt zu einer Zeit in der Gewalt, Kriminalität, Korruption, Ausgrenzung und …

Mehr

Auf 380 Seiten und in drei Untergeschichten verpackt, erzählt der Autor Colson Whitehead in seinem neuen Roman „Die Regeln des Spiels“ vom New York der 70er Jahre. Die Handlung spielt in einer Stadt zu einer Zeit in der Gewalt, Kriminalität, Korruption, Ausgrenzung und Rassismus allgegenwärtige und schicksalhaft gegeben scheinen. Es beschreibt ein New York als Panoptikum krimineller Kuriositäten, in dem nicht immer klar ist, wer auf der Seite der Ganoven und wer auf Seiten der Gesetzeshüter steht („In einer Stadt wie dieser steht es einem gut an, verdammt noch mal die Widersprüche zu akzeptieren.“ 159). Einer Zeit und einer Stadt, in der Verbrecher sein als ein Beruf gilt.

Verbindendes Element der drei Handlungsplots, die sich, beginnend 1971, im Abstand von zwei bzw. drei Jahren abspielen, ist Ray Carney, ein schwarzer Möbelhändler, Familienvater und (Ex)ganove, der gleich zu Beginn des Buches seine kriminelle Enthaltsamkeit beendet. Und das nur, um seiner Tochter Karten für ein längst ausverkauftes Konzert der „Jackson Five“ zu besorgen.

Whitehead schafft es aus meiner Sicht ziemlich gut, die Stimmung des anarchischen, nervösen Harlems, durch eine zum Teil ausschweifende und anekdotische Erzählweise, einzufangen. Er macht Nebenschauplätze auf, baut Rückblenden ein und verwebt die Handlung in den geschichtlichen Kontext. Dabei tauchen eine Menge Namen von Typen und Straßen auf, die die Verstrickungen und Abhängigkeiten der Handelnden herausstellen. Der Roman ist dadurch nicht nur eine Ganovengeschichte, sondern liest sich auch als ein Großstadtroman.

Whitehead schreibt spannend, rasant und atmosphärisch und nimmt immer wieder den roten Faden auf, um so zur eigentlichen Handlung zurückzuführen. Besonders gut gefiel mir der trockene, fast beiläufig einfließende Humor im Roman. Zuweilen schwankt das Erzähltempo, einzelne Passagen erschienen mir langatmig. Dann musste ich besonders aufpassen und konzentriert lesen, damit ich bei all den Detailbeschreibungen gedanklich nicht abschweifte. Aber insgesamt konnte das mein Interesse am Roman nicht schmälern.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Das war nichts für mich

Das neue Buch von Colson Whitehead „Die Regeln des Spiels“ wird als Roman beworben. Für mich sind es jedoch drei Kurzgeschichten, die lose durch den Möbelverkäufer und Ganoven Ray Carney zusammengehalten werden. In der ersten Geschichte …

Mehr

Das war nichts für mich

Das neue Buch von Colson Whitehead „Die Regeln des Spiels“ wird als Roman beworben. Für mich sind es jedoch drei Kurzgeschichten, die lose durch den Möbelverkäufer und Ganoven Ray Carney zusammengehalten werden. In der ersten Geschichte spielt er die Hauptrolle, in der zweiten nur eine kleine Nebenrolle, um dann in der dritten Erzählung wieder präsenter zu sein.

Kurzgeschichten können mich einfach nicht für sich gewinnen. Ich brauche meine Zeit, um mich in eine Geschichte einzulesen. Ist das geschehen, ist die Kurzgeschichte aber auch schon wieder vorbei. Daher bevorzuge ich Romane, bei denen sich der rote Faden durch das gesamte Buch zieht. Leider ist dies hier nicht der Fall.

Auch der Erzählstil des preisgekrönten Autors konnte mich nicht überzeugen. Bei der ersten Geschichte mit dem Titel „Ringolevio 1971“ war ich von der Idee, die der Erzählung zugrunde liegt, begeistert. Diese hätte sich für eine temporeiche Erzählweise angeboten, voller Action und Spannung. Leider neigt Colson Whitehead zu Abschweifungen, die immer wieder einen Bruch des Erzählten bewirken. Der rote Faden verschwindet daher laufend hinter Einschüben und alten Erinnerungen. Das nimmt Tempo, Spannung und mir auch die Lust am Geschehen. Denn das rückt so immer wieder in den Hintergrund, bis ich nur noch gelangweilt war.

Die zweite Geschichte „Nofretete T.N.T. 1973“ bestand aus vielen Längen, da immer wieder vollkommen Unwichtiges erzählt wird. Da ich ein großer Medienfan bin, hätte mich eine Erzählung darüber, wie ein Film entsteht und gedreht wird, eigentlich begeistern sollen. Aber auch hier hat mir der umständliche, weitschweifige Erzählstil des Autors das Geschriebene verleidet und ich habe mehr gelangweilt als interessiert gelesen.

Bei der dritten Kurzgeschichte „Die Abwickler 1976“ habe ich dann irgendwann die Segel gestrichen und das Buch abgebrochen. Auch hier geht es um ein Thema, welches zu meinen Interessengebieten zählt, nämlich Politik und die Spiele der Mächtigen. Doch auch hier war ich wieder nach jeder Seite ermüdet, hatte den Eindruck, schon ewig am Stück zu lesen, ohne Gefallen daran zu finden.

Als Fazit nehme ich hieraus für mich mit, dass der Autor zwar hochgelobt und preisgekrönt ist, aber ganz einfach nicht mein Fall. Das ist nicht schlimm, andere Lesende werden sich an seinen Büchern erfreuen.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

eBook, ePUB

Ich habe leider "Harlem Shuffle" noch nicht gelesen, allerdings würde ich empfehlen, dieses Buch vorher zu lesen, denn hier begegnet man Figuren, die bereits vorher auftauchen.

Das Buch ist aufgeteilt in drei große Teile, alle spielen in den 1970er Jahren und in Harlem - der …

Mehr

Ich habe leider "Harlem Shuffle" noch nicht gelesen, allerdings würde ich empfehlen, dieses Buch vorher zu lesen, denn hier begegnet man Figuren, die bereits vorher auftauchen.

Das Buch ist aufgeteilt in drei große Teile, alle spielen in den 1970er Jahren und in Harlem - der zweite zeitlich nach dem ersten und wiederum chronologisch vor dem dritten.

Ich habe ein wenig gebraucht, um mich einzulesen in diesen Kosmos mit den vielen Personen, aber dann habe ich verstanden, dass weder Ray noch Pepper noch Zippo oder sonst eine Person hier der Protagonist sind, sondern eben das personifizierte Harlem der 1970er Jahre.

Uns begegnen hier unter Anderem die Jackson Five, wir sind bei einem Filmdreh dabei - und erfahren nebenbei viel über Filme, die es wirklich gibt. Auch Themen wie die BLA (Black Liberation Army), was ein "Rassistengesicht" ist, die U-Bahn und immer wieder einzelne Straßen und Gebäude werden thematisiert.

Ein toller Schreibstil und eine Geschichte, die sehr viel bietet, zum Nachdenken, aber auch unterhält.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für