Christian Kracht

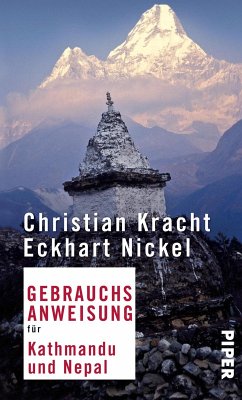

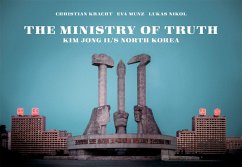

Kracht, ChristianIn Saanen in der Schweiz wurde Christian Kracht am 29. Dezember 1966 geboren. Nach der Schule nahm er in den USA das Studium der Filmwissenschaften auf, arbeitete bei verschiedenen Presseerzeugnissen und begann dann zu reisen - durch Asien ebenso wie durch Afrika oder den Südpazifik. Er zählt zu den modernen deutschsprachigen Schriftstellern. Seine Werke sind in 30 Sprachen übersetzt. 2012 erhielt Christian Kracht den Wilhelm-Raabe-Preis, für den Roman »Die Toten« 2016 den Schweizer Buchpreis sowie den Hermann-Hesse-Literaturpreis.

Kundenbewertungen

»Weißt Du, wer alle Dinge in seinem eigenen Selbst sieht, und sein eigenes Selbst in allen Dingen, der verliert alle Furcht.«

Christian Kracht ist einer der Autoren, dessen Bücher ich langsam, Satz für Satz, lese, um keines der vielen versteckten Details zu überlesen. So auch bei diesem Roman.

Es beginnt mit...

»Weißt Du, wer alle Dinge in seinem eigenen Selbst sieht, und sein eigenes Selbst in allen Dingen, der verliert alle Furcht.«

Christian Kracht ist einer der Autoren, dessen Bücher ich langsam, Satz für Satz, lese, um keines der vielen versteckten Details zu überlesen. So auch bei diesem Roman.

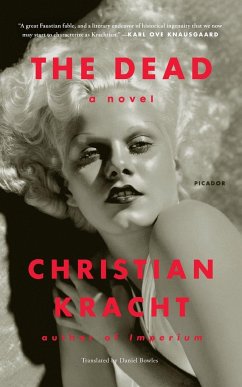

Es beginnt mit Paul, einem Schweizer Dekorateur, der eigentlich Wohnungen einrichtet, damit sich diese besser verkaufen lassen. Doch als er von seinem Lieblingsmagazin Kūki einen Auftrag bekommt, der darin besteht das perfekte, das einmalige Weiß zu finden, begibt er sich auf eine Reise nach Norwegen, die ganz anders endet, als er es erwartet hätte.

Für nichts anderes als für ein riesiges Data Center soll er den gewünschten Farbton finden. Also fährt er mit Cohen, dem Verleger der Zeitschrift, dorthin.

Eine außergewöhnliche Sonneneruption, dessen Strahlung einige Minuten später die Erde erreichte, löste in den Datenbanken, in denen Paul sich eben befand, einen Stromausfall aus. Kurz darauf war er nicht mehr da.

Er findet sich in einer ganz anderen Welt wieder, in der er gleich zu Beginn fast erschossen wird.

Krachts neuer Roman ist eine absurde Reise in andere Welten, in dem einige Motive, wie ein ominöses Ölgemälde oder die Zeitschrift Kūki, die gleich zu Beginn eindrücklich beschrieben werden und neugierig machen, was noch kommen wird, eine besondere Rolle spielen.

Anfangs fühlt man sich etwas verloren und muss sich zuerst noch orientieren, doch mit der Zeit erschließt sich immer mehr ein Gesamtbild, auch wenn am Ende noch einige Fragen, besonders solche die jegliche Vorstellungskraft überschreiten, übrig bleiben. Doch genau das macht den Reiz an dem Buch aus und ist definitiv eine Stärke, neben dem bewussten Stil.

Gerne wäre ich noch länger in der Welt verblieben, die Kracht in diesem Buch erschaffen hat.

Letztlich ist es jedoch fast unmöglich diesem Roman durch eine Rezension ansatzweise gerecht zu werden, man muss ihn selbst lesen und sich seine eigene Meinung dazu bilden.

Nachdem ich am Rande den 'Skandal' mitverfolgt hatte den dieses Werk verursachte (an rassistisch und demokratiefeindlich kann ich mich noch erinnern), frage ich mich nicht nur nach dem Lesen der letzten Seite, ob es wohl wirklich dieses Buch war, über das damals so geurteilt wurde. Ja, es handelt von der Zeit des Kolo...

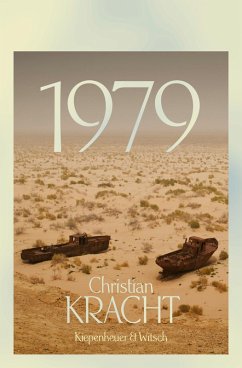

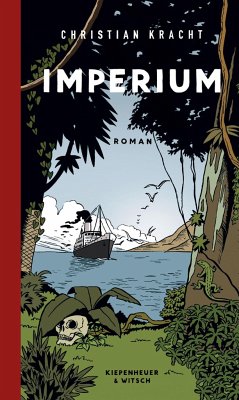

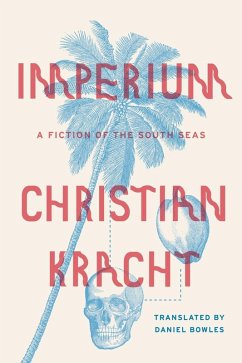

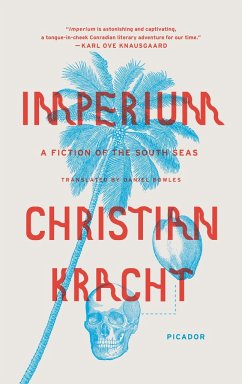

Nachdem ich am Rande den 'Skandal' mitverfolgt hatte den dieses Werk verursachte (an rassistisch und demokratiefeindlich kann ich mich noch erinnern), frage ich mich nicht nur nach dem Lesen der letzten Seite, ob es wohl wirklich dieses Buch war, über das damals so geurteilt wurde. Ja, es handelt von der Zeit des Kolonialismus, als viele Deutsche sich als Herren dieser Welt fühlten und auch so aufführten, sie die Bewohner ihrer Kolonien meist mehr wie Tiere denn als Menschen behandelten. Und auch ja, Christian Kracht beschreibt diese Zeit ausgesprochen detailgenau und bildhaft, aber in keiner Weise als würde er sie glorifizieren oder sogar befürworten.

Es ist die Geschichte des Aussteigers August Engelhardt, der nicht nur vom Vegetarismus sondern auch von der Einzigartigkeit der Kokosnuss nicht nur als Lebensmittel überzeugt ist. Er emigriert nach Neu-Guinea wo er sich mit seiner ganzen Barschaft und entsprechenden Schuldscheinen ein völlig überteuertes Eiland kauft, um dort seinen Traum, die Erschaffung einer Kolonie der Kokovoren, zu verwirklichen.

Kracht beschreibt dieses Leben nebst all den Personen und der Gesellschaft, auf die der Aussteiger trifft, in zumeist ausufernden Satzgebilden so detailliert und anschaulich, immer mit einem leicht ironischen Unterton, wie es bereits die schön gestalteten Umschlagseiten vermitteln. Das Ganze dazu in einer herrlich altmodisch klingenden Sprache, gespickt mit diversen Fremdworten, die der Autor konsequent bis zur letzten Seite durchhält. Unterhaltend fand ich zudem das Auftauchen bekannter historischer Persönlichkeiten, die zwar nie namentlich genannt wurden, aber mit gut fundiertem Halbwissen wohl leicht zu identifizieren sind.

Wie man jedoch dazu kommt, dieses Buch als Abenteuerroman zu bezeichnen, ist mir unverständlich. Die Geschichte wirkt trotz teilweiser wirklich unappetitlicher Abschnitte immer beschaulich und voller Gelassenheit, Action und Spannung sind hier nicht zu finden.

Vier Punkte für eine amüsant zu lesende und unterhaltsame Geschichte.

4 von 7 finden diese Rezension hilfreich

Das Buch beleuchtet ein inzwischen vergessenes Stück Geschichte: die Deutschen Kolonien im Südpazifik. Erzählt wird in leicht-ironischem Ton die Geschichte des August Engelhardt, der als Aussteiger in Neupommern landet und dort - auch krankheitsbedingt - immer versponnener wird bis er zuletzt im Urwald verschwindet....

Das Buch beleuchtet ein inzwischen vergessenes Stück Geschichte: die Deutschen Kolonien im Südpazifik. Erzählt wird in leicht-ironischem Ton die Geschichte des August Engelhardt, der als Aussteiger in Neupommern landet und dort - auch krankheitsbedingt - immer versponnener wird bis er zuletzt im Urwald verschwindet. Obwohl die Geschichte durchaus amüsant daherkommt, wird bald deutlich, dass der Autor die Person des August Engelhard dazu benutzen möchte, um ihn als Vorboten künftiger deutscher Geschichte darzustellen. Leider wird dadurch die Persönlichkeit des Protagonisten nicht glaubwürdiger, der einerseits gegen die Diskriminierung von Juden oder Schwarzen einschreitet, um nachher dann doch irgendwie zum Antisemiten zu werden.

Viele Figuren werden eingeführt, die mit der eigentlichen Handlung nichts zu tun haben und nach ein bisschen Hin- und Herbetrachtung auch wieder im Orkus verschwinden.

Eine eher leichte Lektüre, bei der man sicher das ein oder andere historische Detail erfährt - die aber eine gewisse Belanglosigkeit aber auch nicht verbergen kann ...

3 von 3 finden diese Rezension hilfreich

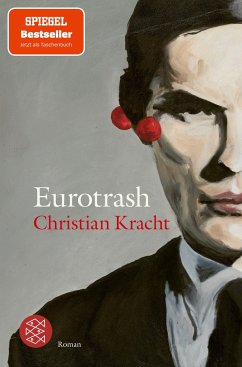

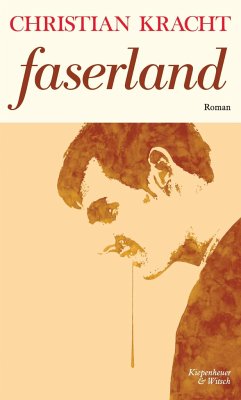

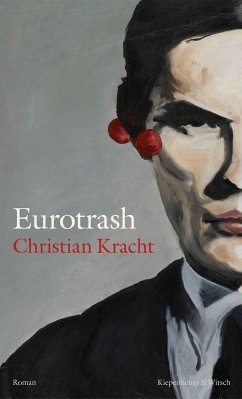

Von Sylt nach Zürich

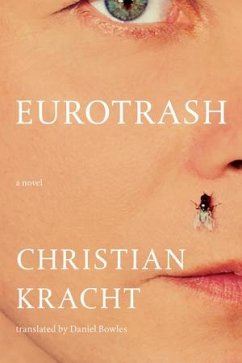

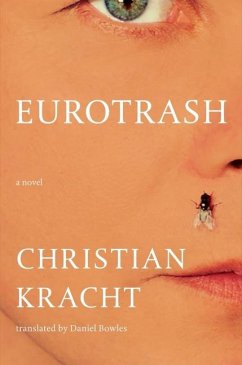

Dieses Buch kam wohl auf meinen Nachttisch, weil es anfangs als Vorgänger von „Eurotrash“ galt. Letzteres ist noch auf meiner to-do-Liste. Mir hat gefallen, dass der Autor von Sylt über Hamburg, Frankfurt auch nach Heidelberg reist. Er wollte einem Trendforscher in Karlsruhe aus dem Wege ...

Von Sylt nach Zürich

Dieses Buch kam wohl auf meinen Nachttisch, weil es anfangs als Vorgänger von „Eurotrash“ galt. Letzteres ist noch auf meiner to-do-Liste. Mir hat gefallen, dass der Autor von Sylt über Hamburg, Frankfurt auch nach Heidelberg reist. Er wollte einem Trendforscher in Karlsruhe aus dem Wege gehen. Der Autor hat auch tatsächlich die Partyszene erforscht, wenn ich auch den Eindruck hatte, dass er noch im alten Hauptbahnhof ankam, was aber zeitlich nicht passt.

In Heidelberg endet das Buch nicht, es folgt noch München, der Bodensee und Zürich. Seine Reise besteht hauptsächlich aus Party. Er hat Freunde vom Internat in Salem und vermutlich reiche Eltern, den von Beruf des Ich-Erzählers erfahren wir nichts.

Weil ich der Partys im Alkoholrausch überdrüssig wurde erhält das Buch nur 3 Sterne. Es ist schnell gelesen. Ich hoffe, dass „Eurotrash“ mehr verdient.

Christian Kracht ist ein Autor, der mit jedem neuen Buch hohe Erwartungen weckt – nicht zuletzt, weil er selbst über Jahre hinweg Maßstäbe gesetzt hat: stilistisch, erzählerisch und intellektuell. Leider kann AIR diese Erwartungen für mich nicht erfüllen. Die Idee des Romans – eine Reise ins Innere, ins Äthe...

Christian Kracht ist ein Autor, der mit jedem neuen Buch hohe Erwartungen weckt – nicht zuletzt, weil er selbst über Jahre hinweg Maßstäbe gesetzt hat: stilistisch, erzählerisch und intellektuell. Leider kann AIR diese Erwartungen für mich nicht erfüllen. Die Idee des Romans – eine Reise ins Innere, ins Ätherische, in eine andere Realität – klingt auf dem Papier faszinierend. In der Umsetzung bleibt sie jedoch blass, überambitioniert und stellenweise fast selbstverliebt aus meiner Sicht. Vielleicht hab ich es auch einfach nicht verstanden?

Der Protagonist Paul, ein Schweizer Innenarchitekt, lebt zurückgezogen auf den Orkney-Inseln und erhält einen dubiosen Auftrag aus Norwegen: Er soll eine gigantische Halle – ein Datenzentrum, das als „Gedächtnis der Menschheit“ dient – in das perfekte Weiß tauchen. Was folgt, ist eine Verschmelzung von hypermoderner Gegenwart, metaphysischer Designkritik und märchenhafter Fantasy. Diese Konstellation wäre spannend – wenn sie nicht so angestrengt bedeutungsschwanger inszeniert wäre. Daher war es eher nichts für mich.

Kracht hat in früheren Werken, wie Faserland, für mich bewiesen, dass er ironisch distanzierte, dabei hochreflektierte Gesellschaftsbeobachtung mit literarischer Eleganz verbinden kann. In AIR aber verliert sich dieser Ton in kunstvoller Selbstreferenzialität und einer überbordenden Metaebene. Der Stil ist wie das Interieur, das Paul inszeniert: glatt, komponiert, kalkuliert – aber letztlich leer. Die Sprache wirkt artifiziell, beinahe steril – was sicher Absicht ist, aber dadurch noch keine literarische Qualität erhält.

Selbst die Fantasy-Handlung um das Mädchen Ildr, das wie aus einem anderen Jahrhundert wirkt, bleibt seltsam distanziert. Die Parallelen zur märchenhaften Anderswelt, zur Yeats’schen Lyrik oder zu mythologischen Motiven wirken bemüht. Die Verbindung zwischen Ildr und Paul – der plötzlich als eine Art weißgewandeter Ritter durch eine archaische Landschaft irrt – gerät pathetisch und will mehr bedeuten, als sie tatsächlich erzählt.

Auch die philosophischen Bezüge – von Wittgenstein über John von Neumann bis zu Baudrillards Simulakren – fügen sich nicht organisch in die Handlung ein, sondern wirken wie Referenzballast. Als ob uns Christian Kracht zeigen will, was er alles weiß und intellektuell überflügelt in den Text eingebaut. Es entsteht der Eindruck, als wolle der Roman unbedingt tiefgründig und bedeutungssatt erscheinen – doch was bleibt, ist oft nur Oberfläche.

Vielleicht liegt das Problem tatsächlich in der Erwartungshaltung. Nach Eurotrash, nach Krachts poetologischer Selbstauskunft, schien ein großer Wurf möglich. Stattdessen verliert sich AIR im Konzeptuellen aus meiner Sicht.

Fazit: AIR möchte vieles sein: literarischer Kommentar zur Gegenwart, Reflexion über Künstliche Intelligenz, romantische Allegorie und Märchen zugleich. Nicht meines.

Der namenlose Ich-Erzähler reist durch Deutschland bis in die Schweiz, ohne Ziel oder Plan. Auf jeder seiner Stationen begegnet er alten Bekannten, es hält ihn jedoch nie lange an einem Ort. Zwischen Alkohol, Drogen und Parties lässt er seine Gedanken laufen. Er weiß nicht, was er vom Leben möchte, vielleicht Ver�...

Der namenlose Ich-Erzähler reist durch Deutschland bis in die Schweiz, ohne Ziel oder Plan. Auf jeder seiner Stationen begegnet er alten Bekannten, es hält ihn jedoch nie lange an einem Ort. Zwischen Alkohol, Drogen und Parties lässt er seine Gedanken laufen. Er weiß nicht, was er vom Leben möchte, vielleicht Veränderung, Hauptsache raus aus den traditionellen, gesellschaftlichen Zwängen und Normen.

Das Buch wurde mir von einer Freundin empfohlen, die es als Lehrerin mit ihrer Oberstufenklasse gelesen hatte. Ich kann dem Buch jedoch nichts abgewinnen und bin froh, dass ich es nicht zu meiner Abiturzeit lesen musste.

Die Geschichte an sich hört sich erstmal spannend an, ich habe jedoch selten ein Buch mit einem so unsympathischen Erzähler gelesen. Es ist mir nicht wichtig, dass die Protagonisten allesamt sympathisch sind, das ist auch meist nicht möglich, aber hier hat es die Handlung massiv gestört. Die Handlung ist eine Aneinanderreihung von Ereignissen, die der Erzähler oft unter Alkohol- und Drogeneinfluss erlebt. Zu Beginn trifft er auf Sylt eine alte Bekannte, bereits hier zeigt sich die ich-bezogene und arrogante Art des Erzählers. Er unterhält sich nur ungern mit ihr, nimmt jedoch die Einladung zu Drinks und Champagner gerne an. Lieber denkt er von oben herab über die Personen nach, denen er begegnet. Er betrachtet die Menschen eher als lose Bekanntschaften. Wahrscheinlich aus wohlhabendem Elternhaus stammend, scheint er auch keinem Beruf nachzugehen, denn er kann durch Deutschland reisen, wie er gerade Zeit und Lust hat.

Auf knapp 200 Seiten wird viel erzählt, aber irgendwie doch nichts, weil alles inhaltslos wirkt. Hätte das Buch mehr Seiten gehabt, hätte ich es abgebrochen, weil mir einfach die Handlung gefehlt hat. Vielleicht bietet das Buch als Schullektüre mehr Interpretationspotenzial, aber für mich war es leider gar nichts und ich kann es nicht weiterempfehlen.

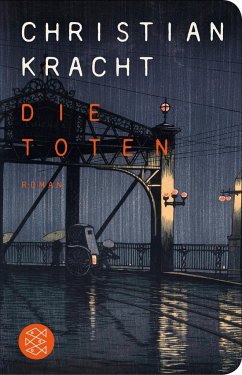

Pop-Trash

Der 1995 erschienene Debütroman «Faserland» des Schweizer Schriftstellers Christian Kracht hat damals nicht nur ein kontroverses mediales Echo ausgelöst, er hat auch eine ausufernde Debatte um seine Interpretation angestoßen. Vordergründig eine Roadnovel, im Kern allerdings ein kultur-pessimistisches...

Pop-Trash

Der 1995 erschienene Debütroman «Faserland» des Schweizer Schriftstellers Christian Kracht hat damals nicht nur ein kontroverses mediales Echo ausgelöst, er hat auch eine ausufernde Debatte um seine Interpretation angestoßen. Vordergründig eine Roadnovel, im Kern allerdings ein kultur-pessimistisches Werk der Pop-Literatur. Auch wenn sein Autor diesen Begriff für sein Buch ablehnt, wurde es euphorisch als vermeintliches Gründungs-Phänomen einer sich abzeichnenden Renaissance genau dieser Literaturgattung bezeichnet.

Die zentrale Thematik der Selbstzerstörung in diesem Roman lässt verschiedene Interpretationen zu, man kann sie als pathologisch deuten oder aber als zynisch entlarvend. Der namenlose Ich-Erzähler ist ein etwa dreißigjähriger, ebenso arroganter wie dümmlicher Schnösel mit scheinbar unerschöpflichen Geldmitteln, der von einer Party in die nächste taumelt. Er verkörpert eine Sonderform des nichtsnutzigen Flaneurs, dessen Dasein von Sex, Drugs and Rock `n` Roll geprägt ist. Seine Reise von Sylt nach Zürich ist ziellos und von spontanen Launen bestimmt. Bekannte und Freunde, die er dabei trifft, sind ebenso skurrile Figuren wie er selbst. Es vergeht kein Tag ohne Alkohol- und Drogenexzesse, und wenn er nicht selber kotzt, dann kotzt einer seiner Freunde, das Kotzen gehört nun einfach mal dazu in diesem Roman.

Die Rolle des Protagonisten beschränkt sich auf das Zuschauen, er wird hineingezogen in das obskure Geschehen, ohne je dessen Initiator zu sein. Eine erzählwürdige Handlung existiert nicht wirklich in diesem langweiligen Zeitgeist-Roman. Das Wenige, das geschieht, wird in einer einfältigen, fast kindlichen Sprache geschildert und hat in seiner Absurdität Ähnlichkeit mit der spätrömischen Dekadenz. Wie die antike Oberschicht, die sich auf ihren Fressgelagen per Gänsefeder zum Kotzen gebracht hat, um danach munter weiter völlern zu können, so dröhnt sich hier der Antiheld aus dem gleichem Grund mit Alkohol voll. Er verkörpert quasi eine Art ‹Lustkotzer›, dem genau das Spaß zu machen scheint, er legt es jedenfalls bewusst darauf an. Die Freundschaften, die er pflegt, sind brüchig, mit Mädchen kann er scheinbar gar nichts anfangen, er weicht ihnen aus, den Sex haben immer die anderen, wenn sie nicht zu besoffen dafür sind. «Faserland» ist zudem das Fanal eines Konsum-Fetischismus, bei dem besonders Kleidung im Vordergrund steht als ästhetische Trivialität. Unzählige Produkt- und Markennamen wie auch angesagte Bars, Hotels und andere Locations ‹bereichern› den Erzählfluss des jugendlichen Müßiggängers. Dieser Markenwahn ist ein beredter Hinweis auf die sich Anfang der 90er Jahre bereits abzeichnende Entwicklung Deutschlands hin zu einer wohlstands-verwahrlosten Spaßgesellschaft. Während all dieser geschilderten Nichtigkeiten sinniert der Protagonist immer wieder über banale Kindheits-Erlebnisse und äußert zu allem und jedem seine naiv-dümmliche Meinung fernab jedweder intellektueller Reflektion.

Als Leiden an einer zur Kommunikation unfähigen Welt versinkt der Antiheld in einem bedrohlichen Sinnvakuum. Die aus seiner Identitätskrise resultierende Verzweiflung kann er nur unzureichend durch sein betont lässiges Verhalten kaschieren. Schließlich eskaliert seine lethargische Teilnahmslosigkeit am Zürichsee in einem Strudel von Selbstmitleid, das in keiner Weise gerechtfertigt ist. Vom teuersten Hotel der Stadt, in dem er Logis genommen hat, lässt er sich im Taxi nach Kilchberg zum Friedhof fahren. Dort befindet sich bekanntlich das Grab von Thomas Mann, das er aus einer Laune heraus besuchen will. In der Dämmerung findet er es aber nicht und geht zu Fuß zurück an den See. Für zweihundert Franken bringt er dort jemanden dazu, ihn im Dunkeln mit dem Ruderboot auf die andere Seite des Sees zu rudern. «Bald sind wir in der Mitte des Sees. Schon bald.» heißt es weihevoll am Schluss. Diesem Kultbuch soll nächstes Jahr eine Fortsetzung unter dem Titel «Eurotrash» folgen, allen Kracht-Fans sei es gegönnt!

0 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Nur der narrativen Ästhetik verpflichtet

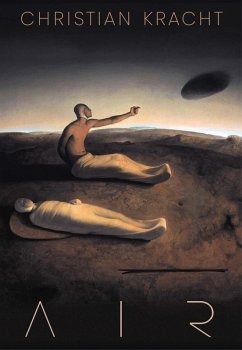

«Air», der neue Roman des skandalumwitterten Schweizer Schriftstellers Christian Kracht, weist schon mit seinem surrealistischen Titelbild auf ein zu erwartendes, unkonventionelles Erzählen hin, das Markenzeichen dieses literarisch höchst eigenwilligen Autors. Schon seit...

Nur der narrativen Ästhetik verpflichtet

«Air», der neue Roman des skandalumwitterten Schweizer Schriftstellers Christian Kracht, weist schon mit seinem surrealistischen Titelbild auf ein zu erwartendes, unkonventionelles Erzählen hin, das Markenzeichen dieses literarisch höchst eigenwilligen Autors. Schon seit dem Hype um sein Debüt «Faserland» zerfällt die Leserschaft in glühende Verehrer und absolute Verächter seiner Kunst, nicht nur, was deren oft verquere Thematik anbelangt. Es ist auch die gewollt wirre, zuweilen kaum nachvollziehbare Art des Erzählens, die derart polarisierend wirkt. Schon der erste Satz von »Air» liefert eine Idee davon, wie alles relativiert wird in diesem dystopischen Roman: «Das Leben war voller Sorgen, aber auch nicht wirklich».

Es beginnt mit einem lukrativen Auftrag, den der in einer kleinen schottischen Stadt auf den Orkney Inseln lebende Innenarchitekt Paul von dem angesagten, «leicht spleenigen, sich selbst absichtlich irrelevant machenden Dekorations-Magazin» namens «Küki» bekommt. Es geht darum, das geheime, unterirdische Datenzentrum der amerikanischen Tech-Giganten in einem Fjord Norwegens neu zu streichen Und zwar in einem zur Bedeutung des Ortes perfekt passenden Weiß, wofür Pauls weltweit geschätzte Expertise gefragt ist. Ein zweiter, mittelalterlich anmutender Handlungsstrang führt in eine Parallelwelt und erzählt von dem neunjährigen, elternlosen Mädchen Ildr, das mit Pfeil und Bogen auf der Jagd nach einem Reh im dichten Gebüsch einen ganz in Weiß gekleideten Mann anschließt. Sie zieht ihn auf einer aus Stöcken zusammen gebastelten Bahre einen Kilometer weit durch den Wald bis zu ihrer Hütte und pflegt ihn dort gesund. Er ist auf der Flucht vor den Soldaten des Herrschers und verschanzt sich schließlich mit ihr in einem Kastell, wo Ildr mit der weißen Pistole des Mannes bei einem Ausbruch mehrere Soldaten erschießt, was die anderen in die Flucht schlägt. Als Ildr den Mann fragt, was das denn für eine Waffe sei, erklärt er ihr, sie sei von einem 3D-Drucker gemacht worden, und vorne kämen kleine Kugeln heraus, keine Pfeile.

Hinter allem, was man da liest, versteckt sich narrativ ein doppelter Boden, alles bleibt rätselhaft und entzieht sich immer wieder der Deutung. Dazu tragen auch die vielen Verweise auf die germanische Mythologie bei, ebenso die sich um Künstliche Intelligenz rankenden Fantasien und die deutlichen Hinweise auf Literaten, deren Visionen den Autor erklärtermaßen beeinflusst haben. Selbst Zitate aus Kinderbüchern und bekannten Hollywood-Spielfilmen gehören zu den deutlich erkennbaren Motiven dieses erratischen Romans. Dessen Plot dann aber oft Verwirrungen erzeugt, indem er auch sämtliche zeitlichen Begrenzungen aufhebt. Die Handlung gerät so zu einer unbekümmert hin und her oszillierenden Zeitreise ohne Ziel, alles bleibt provokativ in der Schwebe.

Bei aller Leichtigkeit des Erzählens irritiert letztendlich dann aber doch die völlige Sinnlosigkeit eines nur der narrativen Ästhetik verpflichteten, eskapistischen Romans ohne Inhalt und Bedeutung. Daran ändern auch die vielen sachkundigen Verweise und gegenseitigen Bezüge in diesem Roman nichts. Sie stehen erzählerisch quasi im leeren Raum und künden allenfalls von der Belesenheit des Autors, der sie aber partout in keinerlei Sinnzusammenhang bringen will. Damit wird ein Tummelfeld bereitet für die Exegese dieses Werkes, auf dem fantasiebegabte Fans und realitätsverhaftete Verächter dieses Skandal-Autors munter die Klinge kreuzen können. Und alle haben Recht! Denn mit lebhafter Fantasie lässt sich bekanntlich ja sogar jedes Horoskop verifizieren, - man liest ganz einfach nur das heraus, was man letztendlich wahr haben will. Für Leser mit Bodenhaftung bleibt zu hoffen, dass mit «Air» nicht etwa ein neues Zeitalter der Literatur eingeläutet wird, wie man das fast einhellig jubelnde Feuilleton interpretieren könnte, - das wäre dann sozusagen die Post-Postmoderne!

Selten ein so sinnfreies Buch gelesen. Schon in Faserland waren die Monologe eines dekadenten Jünglings ermüdend, jetzt, 25 Jahre später, kommen noch die Ergüsse einer dementen Mutter dazu. Aber die meisten Rezensenten sind begeistert.