Stella Petersen war zweifellos eine der beliebtesten Lehrerinnen am Lessing-Gymnasium. Ihre Lebensfreude, ihre Intelligenz und Belesenheit verschafften ihr die Anerkennung und den natürlichen Respekt des Kollegiums wie den ihrer Schüler. Und gewiss führte die Liebe zu ihrem Schüler Christian, die über das ungleiche Paar am Ende der Sommerferien hereinbrach, zu jener Verwirrung der Gefühle deren Intensität und Kraft beide überwältigt. Siegfried Lenz hat eine großartige Novelle geschrieben über die Liebe eines Gymnasiasten zu seiner Englischlehrerin, eine Geschichte über das Erwachsenwerden und das Erwachsensein, eine Geschichte, in der unbeschreibliches Glück neben tief empfundener Trauer steht.

| CD 1 | |||

| 1 | Schweigeminute | 00:00:17 | |

| 2 | Schweigeminute | 00:05:40 | |

| 3 | Schweigeminute | 00:06:10 | |

| 4 | Schweigeminute | 00:05:29 | |

| 5 | Schweigeminute | 00:05:48 | |

| 6 | Schweigeminute | 00:09:20 | |

| 7 | Schweigeminute | 00:06:08 | |

| 8 | Schweigeminute | 00:08:10 | |

| 9 | Schweigeminute | 00:08:43 | |

| 10 | Schweigeminute | 00:09:25 | |

| 11 | Schweigeminute | 00:10:26 | |

| CD 2 | |||

| 1 | Schweigeminute | 00:05:15 | |

| 2 | Schweigeminute | 00:06:21 | |

| 3 | Schweigeminute | 00:08:05 | |

| 4 | Schweigeminute | 00:08:21 | |

| 5 | Schweigeminute | 00:05:16 | |

| 6 | Schweigeminute | 00:08:56 | |

| 7 | Schweigeminute | 00:08:27 | |

| 8 | Schweigeminute | 00:04:28 | |

| 9 | Schweigeminute | 00:09:37 | |

| 10 | Schweigeminute | 00:06:27 | |

| CD 3 | |||

| 1 | Schweigeminute | 00:08:49 | |

| 2 | Schweigeminute | 00:09:59 | |

| 3 | Schweigeminute | 00:11:01 | |

| 4 | Schweigeminute | 00:05:35 | |

| 5 | Schweigeminute | 00:11:10 | |

| 6 | Schweigeminute | 00:08:40 | |

| 7 | Schweigeminute | 00:07:25 | |

| 8 | Schweigeminute | 00:04:43 | |

| 9 | Schweigeminute | 00:06:55 | |

| 10 | Schweigeminute | 00:00:17 | |

Aus der Hauswirtschaft der Phantasie: Ein Besuch bei Siegfried Lenz, aus Anlass seiner Novelle „Schweigeminute”

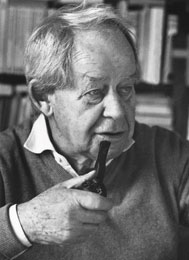

Die Fenster des Restaurants in Sonderhav gehen auf die Flensburger Förde hinaus. Das Wochenende hat schon begonnen, bei leichtem Wind sind einige Segler unterwegs. Siegfried Lenz kommt gern hierher zum Essen. Er blickt von der dänischen Seite aus über das Wasser auf die deutsche Küste. Am Vortag hat ihm Günter Berg, Verlagsleiter bei Hoffmann und Campe, das erste Exemplar der neuen Novelle heraufgebracht: „Die Schweigeminute”. Es ist sehr liebenswert gedruckt, sagt der Autor, sehr lesbar, auch für über achtzigjährige Augen.

Das schmale Buch erzählt die Geschichte einer Liebe an der Küste. Die Schweigeminute, die ihm den Titel gibt, findet in der Aula des Lessinggymnasiums statt, während der Totenfeier für die junge Englischlehrerin Stella Petersen, die einem Segelunfall zum Opfer fiel. Der Schüler Christian, noch nicht lange achtzehn Jahre alt, war ihr heimlicher Geliebter. Er ruft sich als Ich-Erzähler die Gedenkstunde vor Augen, und die Photographie der Lehrerin im schwarzen Trauerflor. Und er erinnert sich, wie, während Schulchor und Orchester den Schluss der Matthäus-Passion und Bachs Kantate 106 „Actus tragicus” zu Gehör brachten, die Liebesgeschichte vor seinem inneren Auge noch einmal vorbeizog.

Die Orte, in denen das Geschehen spielt, heißen Hirtshafen und Schärmünde. Das sind fiktive Ortsnamen, aber sie müssen irgendwo hier in der Region liegen, an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste. Sind unverkennbar lokalisiert, und sie sollen etwas Wiedererkennbares haben. „Für einen abstrakten Gedanken brauche ich sehr verlässliche Realität”, sagt Siegfried Lenz. Das ist, nicht nur mit Blick auf diese Novelle, ein Schlüsselsatz für diesen Schriftsteller, und je älter er wird, desto deutlicher tritt hervor, dass die Verlässlichkeit der Realität in seinen Romanen und Erzählungen vor allem den Schauplätzen entspringt.

Hier ist dieser Schauplatz durchaus nicht die Schulaula, in der die Schweigeminute begangen wird. Sie bleibt unbeschrieben, auch wenn sie Fenster zur Straße hat, von der herauf störend ein Drehorgelspieler mit seinem „Muss i denn, muss i denn zum Städele hinaus” der Bach-Kantate Konkurrenz macht. Die Trauerszenerie der Rahmenhandlung ist ein Fenster, das den Blick auf die Küste, auf das nahe Meer, auf die vorgelagerte Vogelinsel, auf den Wellenbrecher freigibt, den Christians Vater, der Steinfischer, während der Sommerferien aufgeschichtet hat. So viel maritime Sprachgischt aus Fischnamen, Schiffstypen und mäßigem Nordost, der gutes Wetter verspricht, geht über diesen Schauplatz, dass sie wie eine weitere Hauptfigur dem Liebespaar an die Seite tritt.

Siegfried Lenz lässt sein heimliches Liebespaar eher sorglos mit der Gefahr des Entdecktwerdens umgehen. Er will seinen Protagonisten nicht die Gesellschaft zum Verhängnis werden lassen, er will das Unglück mit der Landschaft, mit dem Schauplatz verschmelzen lassen. Dazu gehört, dass es nur von ungefähr datierbar ist. Gewiss, man kann nachrechnen: Die junge Englischlehrerin ist ein Nachkriegskind. Ihr Vater war als Bordfunker, in einem deutschen Bomber, unter dem Himmel von Kent abgeschossen worden. Wenn er sie 1945/46 nach der Rückkehr aus der englischen Kriegsgefangenschaft gezeugt hat, muss sie bei ihrem Tod etwa dreißig Jahre alt gewesen sein. Von diesen mittleren siebziger Jahren aber, in die den Leser die Genealogie der Protagonisten führt, ist nur andeutungsweise die Rede. Weder ihre Hits, noch die Aktionen der RAF, an die man sich derzeit erinnert, noch die politischen Zäsuren wie der Übergang von der Kanzlerschaft Willy Brandts zu der Helmut Schmidts spielen eine Rolle.

Wie weit die Nachkriegszeit schon vorangeschritten ist, zeigen Alltagsgesten wie die, dass die Lehrerin ihrem Schüler ihre Zigaretten anbietet. „Der Rabbi in der Sonntagsschule”, sagt Siegfried Lenz, „wird gefragt, ob der Mensch vorzugsweise von innen nach außen oder von außen nach innen lebt. Er dachte sehr lange nach und sagte: Ja. Wenn Sie nach der zeitlichen Datierung fragen, sage ich ,ja’.” Lenz raucht nicht Zigaretten wie sein Freund Helmut Schmidt. Er raucht Pfeife, und muss darum das Restaurant immer wieder verlassen und sich in den Garten setzen, in eine Decke gehüllt. Es macht ihm Spaß, seine Figuren rauchen zu lassen.

Das Umständliche, Zeremonielle des Pfeifestopfens, das langsame Ziehen und das bedächtige Hantieren hüllen den Pfeifenraucher leicht in eine Aura der Gelassenheit und Souveränität ein. Der literarische Ruhm des Autors Siegfried Lenz ist von ähnlichem Aroma. Erstaunlich abgeklärt für einen jungen Ich-Erzähler – aber ist er wirklich noch jung, während er erzählt? – ist auch in dieser Novelle der Stil. Aber nicht, worauf der Autor abzielt: „Was mich an der Geschichte interessierte, war die Preisgabe der Souveränität und Selbstbestimmung, in dem Augenblick, in dem man liebt, kopflos und unheilvoll liebt. Und da gibt es auf der anderen Seite die Autorität der Pädagogin, die der Junge von Beginn an anerkennt.”

Hier, wo die Institution Schule die Forderungen der Liebe begrenzt, wäre die Abzweigung in Richtung jener zeithistorisch aufgeladenen Novelle gewesen, die Siegfried Lenz ausgeschlagen hat. Denn es geht hier um eine harmlose Gymnasiastenschwärmerei: „Ich streifte ihren Badeanzug ab, und sie ließ es geschehen, sie half mir dabei, und wir liebten uns in der Mulde bei den Kiefern.” Das ist so diskret wie deutlich.

Aber diese Englischlehrerin hat mit der Reformpädagogik der siebziger Jahre nichts zu tun, ihre Liebe ist kein Projekt sexueller Emanzipation. Sie ist zwar, was ihre bürgerliche Existenz angeht, ein Kind der Nachkriegsgeschichte, und sie hält sich an den Lehrplan, nimmt „The Adventures of Huck Finn” und „Animal Farm” von George Orwell durch und lässt die Schüler in ihrem Aufsatz die politische Allegorie des Totalitarismus erörtern.

Literarisch aber stammt Stella Petersen von den Nixen und Meerjungfrauen alter Balladen ab. Sie ist eine ausgezeichnete Schwimmerin, ein schlanker Fisch im Wasser, der, wenn es nottut, bei der Optimisten-Regatta kenternde Schüler rettet. Mit unsichtbaren, vom Autor kunstvoll geknüpften Fäden ist sie an jene Welt gebunden, die bei den Strandfesten in Hirthafen zu den Klängen von „La Paloma” aus der Ferne zitiert wird, wenn einer der Steinfischer als der „heimische Wassergott, der Krakenmann genannt wird”, auftritt: den Aalstecher in der Hand, Hemd und Hose am Körper klebend, den Nacken mit Seetang bekränzt.

„Ich liebe meine Figuren, ich liebe diese Stella”, sagt Siegfried Lenz, und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass er wie seine nixenhafte Lehrerin in der Nähe des Wassers aufblüht. Den Gymnasiasten Christian hat er zum Sohn eines Steinfischers gemacht. Und das nicht nur, um das Geschehen in jener Epoche zu lokalisieren, als im Zuge des zunehmenden Tourismus viele kleine Häfe, Molen und Wellenbrecher gebaut wurden.

Sondern zugleich und vor allem, um sein Liebespaar ganz in die Sprache der Küste und des Küstenhandwerks einhüllen zu können. Christian hilft seinem Vater, auf dem Prahm die schweren Findlinge aus dem Wasser zu hieven, fährt mit der „Katarina” seines Vaters die Feriengäste aus dem Hotel „Seeblick”, dem Hauptquartier der Liebe, zum Steinriff, wo die Jungen des Ortes nach Münzen um die Wette tauchen. Seine Liebeserzählung ist zugleich eine Landschaftserzählung: „Wir glitten am Riff entlang, und als die sandige Landzunge in Sicht kam, erhob sich eine Wolke von Wasservögeln, inszenierte ein weißes Stiemwetter, Heringsmöwen vor allem.”

Wenn Siegfried Lenz davon erzählt, wie er selber Jahrzehnte lang als Hobbyfischer ausfuhr, wenn er vom Anlanden bei aufkommendem Wind spricht, dann ist unüberhörbar, wie sehr sich der geborene Ostpreuße in diese Welt, in die Küstenregion Deutschlands und Dänemarks eingewurzelt hat. Mit den masurischen Erzählungen aus seiner Herkunftswelt ist er berühmt geworden, aber wenn er jetzt auf eine literarische Windrose blickt, so ist diese deutsch-dänische Welt seine Landschaft geworden, „der Ort an dem ich lebe, der erfahren ist, den ich erdulde und den ich genieße”. Und er fügt hinzu: „Über den Osten – und die Vertreibung daraus – habe ich im Roman ,Heimatmuseum’ (1978) geschrieben, er ist über 600 Seiten dick, ein Versuch, die Erfahrung des Ostens auszufragen, ins Soziale und Politische auszugreifen.” Noch einmal stopft er die Pfeife und lässt keine Zweifel daran, dass dieser Roman über den Osten eine Parallelaktion zur Unterstützung der Ostpolitik Willy Brandts in den späten sechziger und frühen siebziger Jahren war.

In der Erzählung „Das Feuerschiff” (1960) wurde die Katastrophe an Bord, mit Handfeuerwaffen ausgetragen. Dazu stehen im Werk von Lenz, wie in dem Roman „Der Mann im Strom” (1957), die Unglücke im Kontrast, die aus dem Wasser selbst hervorgehen, die Todesarten der Elbe und der See. „Bestimmte Unglücke gehören zu bestimmten Landschaften”, sagt Siegfried Lenz. „Dieses schwerfüßige Unglück, das hier im Norden einen Menschen ereilen kann, nimmt sich anders aus als ein Skiunglück in den Alpen. Das Leben hält viele Arten des Unglücks bereit, Sie können wählen . . . Zur Voraussetzung der Geschichte vom Mann im Strom gehört die Elbe, gehört die Missachtung der kritischen Tiefe. ”

In der Novelle „Schweigeminute” hat das Unglück zwei Voraussetzungen: das aufkommende schwere Wetter und den Dilettantismus der Segler auf dem Zweimaster „Polarstern”, die Stella Petersen zu einer Tour abgeholt haben und bei der Rückkehr in den Hafen scheitern. Seine Stella liebt Siegfried Lenz, den Namen dieses Schiffes nicht: „ ,Polarstern’ das ist ein Verlegenheitsname, ich fand ihn blöd, doof. Wenn Sie hier manche Kajaks sehen, die nennen sich auch Polarstern – das ist keine maritime Valuta, so ein Name. Wenn man nicht weiß, ob man es Philipp II. oder Perikles nennen soll, dann sagt man ,Polarstern’.”

Der Osten, der Norden und der Westen spielen gehören in der literarischen Windrose von Siegfried Lenz zusammen. Der Süden steht abseits. „Diese sentimentalische Sehnsucht des Nordens nach dem Süden, für die Goethe die schönsten Worte gefunden hat, kenne ich nicht”, sagt er. Sein Süden ist der amerikanische Süden William Faulkners, dessen „Light in August” Stella Petersen in den Sommerferien liest – nicht, weil das zum Schulkanon gehörte. Lenz hat seiner Stella den Lieblingsautor Faulkner geschenkt: „Ich hatte mal eine wunderbare Einladung vom amerikanischen Außenministerium, nach Amerika zu reisen und jedermann zu treffen, den ich treffen wollte. Ich sagte Mr. William Faulkner in Yoknapatawpha County, aber er war kurz vorher vom Pferd gefallen und ist dann gestorben, ich hab ihn leider nie kennengelernt, aber ich habe ihn weiter gelesen.”

Die Landschaft und das Unglück gehören hier wie dort zusammen. Aber von Faulkners Figuren sind die von Lenz himmelweit entfernt, auch in der „Schweigeminute”. Sie leben trotz aller Stürme in milderem Klima, und wenn ihr Autor sagt, er betreibe „eine Art Hauswirtschaft der Phantasie”, dann ist in diesem Haus das menschliche Normalmaß der Bewohner vorausgesetzt. Aber nicht ein mäßiges, laues Unglück. Das gilt wohl auch für dieses junge Liebespaar mit der alten Geschichte. „Darum die Bachsche Musik,” sagt Siegfried Lenz, „nach dem Tod meiner Frau Anfang 2006 hat mir einmal der Organist in der Domkirche von Aarhus die Kantate „Actus tragicus” vorgespielt, da ging es mir auf, diese Verlorenheit, diese Ausgesetztheit – und das Universum des Trostes.”

LOTHAR MÜLLER

„Für einen abstrakten Gedanken brauche ich verlässliche Realität”

„Bestimmte Unglücke gehören zu bestimmten Landschaften”

Wer hier sein Boot „Polarstern” nennt, dem ist nicht mehr zu helfen: Die Schiffsbrücke an der Förde in Flensburg im Jahr 1956 Foto: Ullstein

„Die Landschaft und ihre Geschichten gehören zusammen”: Der Schriftsteller Siegfried Lenz am vergangenen Wochenende im Restaurant des dänischen Koches Christian Bind in Sonderhav an der Flensburger Förde. Foto: Müller

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH

Altmodisch? Modern? Die ewigen Streitbegriffe der Liebhaber und der Kritiker des Werks von Siegfried Lenz verblassen vor der souveränen Lakonie, die Lenz in seiner Novelle "Die Schweigeminute" an den Tag legt.

Von Heinrich Detering

Es ist eine einfache Geschichte. Der Schüler verliebt sich in die junge Englischlehrerin, es kommt zu einer Affäre, die durch den Unfalltod der Geliebten ein jähes Ende findet. In der Hoffnung, das Unwiederbringliche möge im Schreiben fortdauern, findet der Liebende endlich die Worte, die ihm bis zur schulischen Trauerfeier gefehlt haben: Aus der Schweigeminute geht das Erzählen hervor.

Die eigentümliche Spannung von Siegfried Lenz' Novelle ergibt sich kaum aus ihrer schlichten Fabel, sondern wesentlich aus der Ökonomie des Erzählens, einer kammermusikalischen Genauigkeit und Diskretion. Wie in Martin Walsers in mancher Hinsicht vergleichbarer Geschichte vom "Fliehenden Pferd" entsteht das Geflecht der Leitmotive und Dingsymbole wie von selbst aus der Aufmerksamkeit für die realistischen Details. Wie dort die Bodenseelandschaft unmerklich zum Bedeutungsraum wird, so hier die Küstenlandschaft der Ostsee. Es ist die Landschaft Storms und Andersens, eine kleine und randständige, mit knappen Strichen gezeichnete Hafenstadt nahe der dänischen Grenze, die zum Schauplatz der Tragödien wird. Und es sind die im Wortsinne elementaren Gewalten, die das Leben bestimmen - aber erzählerisch zurückgenommen ins Kleinformat des Alltäglichen.

Nicht um Wildnis und Zivilisation geht es hier, sondern bloß um Hafen und Vogelinsel, um das Steinriff in der Wassertiefe, um Windstille und Sturmböen am Badestrand; nicht um die Liebe als Feuersbrunst, sondern bloß um den kleinen Brandfleck auf dem Bettlaken. Der einfache Umstand, dass der Vater des Erzählers als "Steinfischer" Felsbrocken aus den Fahrrinnen heraufholt und Molen aufschüttet, macht auf die lässigste Weise so Hemingwaysche Sätze möglich wie die Erläuterung gegenüber einem schottischen Besucher: "We are only fishing for stones."

Dass jedes Ding in dieser erzählten Welt über sich hinausweisen kann, verdankt sich gerade der Sorgfalt, mit der sie alle dem Realitätseffekt dienen. Beinahe hätte man darum überlesen, dass der Schulleiter, diese Verkörperung der Institution, "Block" heißt und die Lehrerin "Stella". Nicht nur Erinnerungen an literarische Vorbilder wie Swift und Goethe kann dieser Name wecken, er umgibt die Geliebte auch mit einer ganz leisen Aura des Heiligen. Denn als Stella Maris wird sie, inmitten dieser so gänzlich nüchtern geschilderten Welt der Fischer und Bordfunker, für den heranwachsenden Schüler und Geliebten buchstäblich zum Polarstern über jenem Meer, an dem sie selbst zugrunde gegangen ist. Erst wer diesen Nebensinn beim Wort nimmt, begreift die wilde Emphase, mit der dieser Erzähler seiner toten Geliebten unverhofft "Lob" und "Glorie" nachruft.

Eine Undine ist sie zugleich, diese doch ausdrücklich "märchenhaft" Schöne: eine Andersensche Meerfrau, die stirbt, weil sie ihr Element verlassen hat. Unauffällig und früh sind die Signale gesetzt. Da ist die romantische Neigung zu den Findlingsblöcken, als seien es versteinerte Wesen; da sehen wir das Haar, das doch ausdrücklich burschikos kurz geschnitten war, der Sterbenden in die Stirn "fließen"; da sucht sich beim Strandfest wie in jedem Jahr der "Krakenmann" eine "Meerfrau", folkloristische Touristenunterhaltung. Wenn dann am Ende ihr Körper verwandelt in dieses Element zurückkehrt, realistisch motiviert in jener Szene, in der ihre Asche ins Meer gestreut wird: Dann steigt Stella, als "Stern" eben, auf zu den Töchtern der Luft, in die luftige und enthobene Welt der Erzählung.

Dass Lenz' novellistische Seefahrt die Scylla des Pathetischen ebenso sicher umsegelt wie die Charybdis der Sentimentalität, verdankt sich der Sparsamkeit seiner erzählerischen Mittel und dem weiten Horizont, in den hinein dieses Erzählen sich öffnet. In derselben Sprachwelt, in der "wir im Watt Butt peddeten", sind im Radio die Songs von Ray Charles zu hören, wird über Faulkner debattiert, weckt die schulische Orwell-Lektüre politische Zweifel. Und so deutlich die Reminiszenzen an die klassische Novelle zu bemerken sind, so zwanglos verbinden sie sich mit filmischen Schnitten und Überblendungen und mit überraschenden Zeit- und Perspektivenwechseln. Die Ambivalenz zwischen der Bindung an die liebend Erinnerte und der Befreiung von der Last des Erinnerns - sie könnte nicht leichter vermittelt werden als im fortwährenden Wechsel zwischen der intimen Anrede und der Distanz der dritten Person: "Sie trat ans Fenster, als suchtest du etwas."

Die Romane, die Siegfried Lenz seit der "Deutschstunde" veröffentlichte, haben ihrem Autor bis heute eine zweischneidige Popularität eingebracht. Der Rückzug in zeitferne Gegenwelten und eine Neigung zum Bedächtigen, wenn nicht Betulichen, die manche Leser entzückten, haben die Literaturkritik oft auf skeptische Distanz gehen lassen; eher höflichen Respekt als Neigung hat sie diesem Schriftsteller seither weithin entgegengebracht. Gegen diese wohlwollende Unterschätzung ist beharrlich daran zu erinnern, dass Lenz in seinen kurzen Erzählungen die amerikanische short story so stilsicher adaptiert und mit einer genuin deutschen Novellentradition zusammengeführt hat wie kein zweiter Autor seiner Generation, vom Frühwerk bis in Erzählungen wie "Ein Kriegsende" von 1984. Wer immer schon der Ansicht war, dass Lenz' eigentliche Stärke in diesen Erzählungen kurzen und mittleren Umfangs liege, kann sich durch diese Novelle bestätigt finden. Meisterhaft ist sie in einem ganz handwerklichen Sinne. Und ebendeshalb erreicht sie so sicher jenen Punkt, an dem die stupende Präzision der pièce bien faite umschlagen kann in die Magie des Geschichtenerzählens. Altmodisch? Modern? Die alten Streitvokabeln der Lenz-Liebhaber und -Kritiker verblassen vor dieser souveränen Lakonie. Darin liegt das eigentlich Wunderbare dieses Buches: Es ist eine einfache Geschichte.

- Siegfried Lenz: "Schweigeminute". Novelle. Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2008.

128 S., geb., 15,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

"Eine hochinformative Zeitreise,

eine Art bundesdeutsche Archäologie, die sich ersten Erfahrungen von

Globalisierung stellt." Helmut Böttiger Sz, 04.12.2012

eine Art bundesdeutsche Archäologie, die sich ersten Erfahrungen von

Globalisierung stellt." Helmut Böttiger Sz, 04.12.2012