Sofort per Download lieferbar

Statt: 25,00 €**

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

1968: Teo, eine junge Laotin, kommt am Berliner Ostbahnhof an. Es ist die Liebe, die sie in die DDR führt, weit weg von ihrer Familie. Doch ihr neues Leben in Potsdam, scheinbar ein sozialistisches Idyll, ist schwer, und auch perfektes Deutsch kommt gegen die Fremdheit, die man sie als Asiatin jeden Tag spüren lässt, nicht an. - Weihnachten 1982: André, Teos Sohn, ist dreizehn und wünscht sich nur eines: den Schikanen seiner Lehrerin entgehen und möglichst nicht auffallen, was nicht so einfach ist als halblaotischer DDR-Bürger mit einem behinderten jüngeren Bruder. Trotzdem ist eigentl...

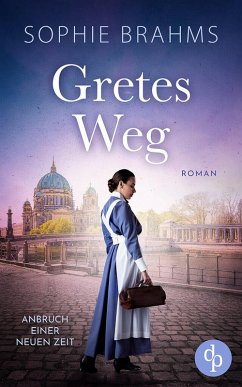

1968: Teo, eine junge Laotin, kommt am Berliner Ostbahnhof an. Es ist die Liebe, die sie in die DDR führt, weit weg von ihrer Familie. Doch ihr neues Leben in Potsdam, scheinbar ein sozialistisches Idyll, ist schwer, und auch perfektes Deutsch kommt gegen die Fremdheit, die man sie als Asiatin jeden Tag spüren lässt, nicht an. - Weihnachten 1982: André, Teos Sohn, ist dreizehn und wünscht sich nur eines: den Schikanen seiner Lehrerin entgehen und möglichst nicht auffallen, was nicht so einfach ist als halblaotischer DDR-Bürger mit einem behinderten jüngeren Bruder. Trotzdem ist eigentlich alles ganz schön, solange seine Mutter nicht wieder krank wird, solange sein Bruder nicht ausrastet, solange die Mutter und die Großmutter sich vertragen. Doch dann erschüttern mehrere Schicksalsschläge die Familie. «Nostalgia», André Kubiczeks vielleicht persönlichstes Buch, handelt von seiner Beziehung zur Mutter, die versuchte, in der Fremde eine Heimat zu finden. Dabei entsteht ein etwas anderes Bild vom Leben in der DDR - aus migrantischer Perspektive. Ein Roman, der einfühlsam und voller Wärme von Vertrautheit, Fremdsein und Liebe über Kulturen und Vorurteile hinweg erzählt.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

- Geräte: eReader

- ohne Kopierschutz

- eBook Hilfe

- Größe: 2.6MB

- FamilySharing(5)

- Text-to-Speech

- Entspricht WCAG Level AA Standards

- Entspricht WCAG 2.1 Standards

- Alle Inhalte über Screenreader oder taktile Geräte zugänglich

- Alle Texte können hinsichtlich Größe, Schriftart und Farbe angepasst werden

- ARIA-Rollen für verbesserte strukturelle Navigation

- Hoher Kontrast zwischen Text und Hintergrund (min. 4.5 =>1)

- Text und Medien in logischer Lesereihenfolge angeordnet

- Keine Einschränkung der Vorlesefunktionen, außer bei spezifischen Ausnahmen

- Entspricht EPUB Accessibility Specification 1.1

André Kubiczek wurde 1969 als Sohn eines deutschen Vaters und einer laotischen Mutter in Potsdam geboren. 2002 erschien sein Debüt Junge Talente, auf das mehrere hochgelobte Romane folgten. Er wurde mit dem Candide-Preis ausgezeichnet, Skizze eines Sommers (2016) stand auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis, Nostalgia (2024) war ebenfalls nominiert. André Kubiczek lebt in Berlin. Die Berliner Zeitung schrieb über ihn: «Er baut eine atmosphärische Dichte und Intensität auf, das ist die besondere Kunst dieses Autors.»

Produktdetails

- Verlag: Rowohlt Verlag GmbH

- Seitenzahl: 400

- Erscheinungstermin: 14. Mai 2024

- Deutsch

- ISBN-13: 9783644016927

- Artikelnr.: 69177477

Ein Buch voller Wärme, das zum Nachdenken bringt. tagesspiegel.de

Ein weiteres Mal widmet sich André Kubiczek dem Leben in der Spätphase der DDR, erfahren wir von Rezensent Wolfgang Schneider. Im Zentrum des autobiografisch angelegten Romans steht diesmal die Mutter des Autors, Tochter einer Oberschichtsfamilie aus Laos, die einen Arbeiter aus der DDR heiratet. Sowohl der laotischen Familie als auch der DDR-Regierung ist die Verbindung verdächtig, so der Rezensent, was für Verwicklungen sorgt. Erzählt wird aus der Perspektive des Sohnes André, wodurch auch viel jugendliche DDR-Lebenswelt mitsamt heimlich in den Osten geschmuggelten West-Kasetten in die Erzählung schwappt. Außerdem wird der DDR-Alltagsrassismus thematisiert, das Leiden eines behinderten Bruders des Erzählers sowie die Krankheit der Mutter - deren Innenleben der Roman gelegentlich ebenfalls ausleuchtet, was Schneider zufolge nicht unbedingt eine erzählerisch elegante Lösung ist, aber dem Buch eine wertvolle weitere Ebene hinzufügt. Ein paar Längen hat das Buch schon, gesteht der Rezensent ein, insgesamt jedoch fügt Kubiczek der DDR-Erinnerungsliteratur aufgrund der laotischen Perspektive durchaus etwas Neues hinzu. Und man kommt dem Leiden, das Kubiczeks Schreiben durchweg bestimmt, durchaus ziemlich nahe in diesem Buch, schließt die Besprechung.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Autobiografischer Roman

André Kubiczek erzählt in 'Nostalgia' seine Geschichte, vom Aufwachsen in der späten DDR und von der großen Verbundenheit zu seiner laotischen Mutter. Seine Eltern lernten sich beim Studium in Moskau kennen und gingen später gemeinsam nach …

Mehr

Autobiografischer Roman

André Kubiczek erzählt in 'Nostalgia' seine Geschichte, vom Aufwachsen in der späten DDR und von der großen Verbundenheit zu seiner laotischen Mutter. Seine Eltern lernten sich beim Studium in Moskau kennen und gingen später gemeinsam nach Potsdam. André wuchs sehr einsam auf. Der Vater war vielbeschäftigt, die Mutter erkrankte an der tödlichen Krankheit Krebs und auch sein Bruder starb noch im Teenageralter.

Im ersten Teil des Buches berichtet der Autor schonungslos ehrlich in welchen Konflikten er sich in seiner Pubertät befand, als er sich mit Fremdengfeindlichkeit und bedingungsloser Linientreue der Lehrerschaft auseinandersetzen musste. Wie wichtig war da die aus dem westdeutschen Teil der Welt stammende Musik, mit deren Hilfe er sich die englische Sprache beibrachte. Im zweiten Teil des Romans kommt die Mutter selbst mit ihren Gedanken und Gefühlen zu Wort, ihrem immer drängenderen Wunsch, der alten Heimat wieder nah zu sein.

Das Buch überzeugt durch seine Authentizität und schonungslose Ehrlichkeit, schaffte es, für den Deutschen Buchpreis 2024 nominiert zu werden.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Favorit für die Shortlist

Nostalgia ist eine Familiengeschichte, die in den frühen Achtziger Jahren in der DDR angesiedelt und die trotz des Titels nicht nostalgisch verklärt sondern glaubhaft und echt den Zustand zeigt. Die erlebende Perspektive ist die des Kindes André. Es …

Mehr

Favorit für die Shortlist

Nostalgia ist eine Familiengeschichte, die in den frühen Achtziger Jahren in der DDR angesiedelt und die trotz des Titels nicht nostalgisch verklärt sondern glaubhaft und echt den Zustand zeigt. Die erlebende Perspektive ist die des Kindes André. Es ist ein autobiografisch gefärbter Text, liest sich aber nicht wie die übliche autofiktionale Literatur. Das liegt auch darin, dass nicht in der ersten Person erzählt wird.

Zentrale Figur ist die der Mutter, die aus Laos stammte und au Liebe in die DDR ging. Diese Herkunft ist manchmal nicht einfach für Andre, zum Beispiel wenn er in der Schule Schlitzauge genannt wird.

Hinzu kommt noch der jüngere Bruder, der geistig behindert ist. Und auch die Mutter wird krank. Es wird schlimmer und damit endet Andres unbekümmerte Jugend schnell. Später wird auch die Perspektive der Mutter gezeigt.

Andre Kubiczek schreibt detailliert, vielleicht manchmal zu ausführlich. Vielleicht erreicht er mit seiner Genauigkeit aber auch erst den Leser.

Es ist ein Text, der einen nicht gleichgültig lässt.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

NOSTALGIA

André Kubiczek

DDR in den 70er/80er Jahren:

„Nastalgia“ ist ein autobiografisches Familienporträt des Autors André Kubiczek. Geprägt von seiner laotischen Mutter und seinem geistig behinderten Bruder, wird der Protagonist immer wieder Ziel …

Mehr

NOSTALGIA

André Kubiczek

DDR in den 70er/80er Jahren:

„Nastalgia“ ist ein autobiografisches Familienporträt des Autors André Kubiczek. Geprägt von seiner laotischen Mutter und seinem geistig behinderten Bruder, wird der Protagonist immer wieder Ziel diskriminierender Anfeindungen. Kubiczek schildert detailliert seine Kindheit und lässt uns an Episoden jener und seiner Jugend teilhaben. Dabei gewährt er uns tiefe Einblicke in sein Inneres. Er ist ein sensibler Junge, der einfach nur „dazugehören" will und sich oft am liebsten unsichtbar machen würde. Freundschaften und seine Familie sind ihm dabei sehr wichtig.

Das erste Drittel des Buches liest sich wie eine Coming-of-Age-Geschichte.

Ab der Mitte des Buches steht seine Mutter im Fokus, die ihre Sicht der Dinge selbst erzählt. Im letzten Viertel erfahren wir, wie sich seine Eltern in Moskau kennenlernen und ineinander verlieben. Wir erleben, wie seine Mutter von ihrer Familie verstoßen wird, als sie mit einem Baby im Bauch "den Deutschen" heiraten möchte, und wie sie von Anfang an mit der Entscheidung haderte, ihren laotischen Pass gegen den der DDR einzutauschen.

Das Buch hat mich atmosphärisch überzeugt, vor allem durch die vielen offenen Fragen, die erst zum Ende hin aufgelöst wurden, den raffinierten Aufbau und die wechselnden Erzählperspektiven. Trotz dieser positiven Aspekte hätte ich mir ein wenig mehr Spannung oder einen größeren Plot zum Ende gewünscht.

4-/ 5

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Eine unsortierte Familienchronik

Dieser Roman handelt in den ersten drei Teilen von dem Aufwachsen eines Kindes André mit Migrationshintergrund in der DDR, beginnend ab 1981 mit harten Kindheitsproblemen rund um Schule, Freundschaft und Erwachsen werden. Nicht nur ist sein jüngerer …

Mehr

Eine unsortierte Familienchronik

Dieser Roman handelt in den ersten drei Teilen von dem Aufwachsen eines Kindes André mit Migrationshintergrund in der DDR, beginnend ab 1981 mit harten Kindheitsproblemen rund um Schule, Freundschaft und Erwachsen werden. Nicht nur ist sein jüngerer Bruder geistig behindert durch einen Unfall, auch der Gesundheitszustand seiner laotischen Mutter verschlechtert sich zunehmend bis zu deren Tod 1986. Im vierten Teil handelt es sich hingegen hauptsächlich um seine Mutter Teo, ab 1979 chronologisch in der Rückschau bis zu ihrer Kindheit in Laos. Der rote Faden ist verwirrend bei dieser zeitlichen Aufbereitung von detaillierten, interessanten Informationen zum Alltagsleben in der ehemaligen DDR. Der sensible, eher schweigsame Junge André, im Buch als “er“ bezeichnet, erträgt die schwere Bürde der großen Verantwortung für Bruder und kranker Mutter. Wie schwer diese familiäre Last ist, wird feinfühlig und atmosphärisch beschrieben, jedoch ohne Wut oder Vorwürfe gegenüber allen Familienmitgliedern. Der Vater spielt keine so wichtige Rolle hier, denn mit „Lappalien“ kann er nicht belastet werden neben dem Schreiben seiner Dissertation und starker akademischer Arbeitsbelastung mit Reisetätigkeit. Erzählerisch imponiert der Romanteil um André bis zu Teil 4, der eher die bisherige einheitliche Struktur zeitlich wirr verkompliziert.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Hier also bin ich

Der stark autografisch inspirierte Roman «Nostalgia» des Schriftstellers André Kubiczek, dessen Mutter aus Laos stammte, beginnt wie eine Coming-of-Age-Geschichte, um dann aus laotischer Perspektive ein Frauenschicksal zu schildern, wie es beklemmender kaum …

Mehr

Hier also bin ich

Der stark autografisch inspirierte Roman «Nostalgia» des Schriftstellers André Kubiczek, dessen Mutter aus Laos stammte, beginnt wie eine Coming-of-Age-Geschichte, um dann aus laotischer Perspektive ein Frauenschicksal zu schildern, wie es beklemmender kaum vorstellbar ist. Ohne aber, trotz des Titels, nostalgisch verklärt zu sein. Die ersten zwei Teile der vierteiligen Erzählung schildern aus der Sicht Andrés dessen Schulalltag in der Spätphase der DDR. Mit seinem asiatischen Aussehen ist er in Potsdam Hänseleien der Mitschüler ausgesetzt, aber auch Schikanen einer böswilligen Lehrerin. Der jüngere Bruder des Dreizehnjährigen ist geistig behindert. Nur nicht auffallen ist die Devise von André angesichts des Alltagsrassismus, dem er ausgesetzt ist, und deshalb achtet er strikt darauf, dass ja niemand etwas von der Behinderung seines Bruders erfährt, auch seine Freundin nicht. Es ist eine Geschichte, die einem unter die Haut geht, deren Tragik aber von einem wohltuend lockeren Erzählton angenehm kontrastiert wird.

Der in der DDR geborene André ist sehr zufrieden mit seinem Leben, er kommt in der Schule gut voran, hat viele Freunde, ist gerne auch bei den Großeltern zu Besuch und erlebt all jene für einen Heranwachsenden prägenden Ereignisse. Der Autor versteht es, diese Jugend derart authentisch zu schildern, dass man häufig auch an eigenes Erleben erinnert wird. Das klingt dann auch sprachlich nicht nur so unglaublich real, dass man die Gedankengänge des Jugendlichen, seine Wünsche und Träume, aber auch seine Ängste geradezu mitzuspüren glaubt, alles scheint außerdem auch dokumentarisch echt zu sein. Für die Wessis unter den Lesern wird die sozialistische Idylle mit ihren subtilen Gängelungen und dem gehirnwäsche-artigen, politischen Weltbild äußerst stimmig beschrieben. Insoweit ist dieses Buch nicht nur ein Entwicklungs-Roman, sondern auch ein DDR-Roman.

Das kommt dann auch im dritten Teil der Geschichte zum Tragen, wenn im Rückblick Teo, die laotischen Mutter, in den Fokus rückt. Sie stammt aus einer prominenten Familie, ihr Vater war bis zum kommunistischen Putsch 1975 Außenminister von Laos und wurde dann von der eigenen Leibgarde ermordet. Während ihres Studiums in Moskau hatte Teo ihren aus der DDR stammenden Mann kennen gelernt und ist ihm in seine Heimat gefolgt, wo sie geheiratet haben und wo schon bald auch ihre zwei Söhne geboren wurden. Andrés Vater strebt eine wissenschaftliche Karriere an und schreibt an seiner Doktorarbeit, die Mutter arbeitet, deutlich unterqualifiziert, als Dolmetscherin, bis ihr Vorgesetzter auch ihr den Weg zur Promotion öffnet. Sie erkrankt aber unheilbar an Krebs, und eines Tages erhält André, der inzwischen selbst studiert, ein Telegramm mit der Todesnachricht. Über seinen Kommilitonen, der ihm kondoliert, heiß es im Buch: «Jens weiß, wie es ist, keine Mutter zu haben. Er hat seine eigene vor Jahren an einen Mann verloren, der nicht sein Vater ist».

Derartig stimmige, lockere Formulierungen finden sich viele in diesem Roman, der die Chronologie virtuos negiert und dann am Schluss eben damit endet, dass die junge Teo mit ihrem Samsonite-Koffer, «der T34 unter den Koffern der Welt», wie ihr Mann meint, am Bahnhof ankommt. Sie war nach Moskau geflogen und mit dem Nachtzug nach Berlin weiter gefahren, wo sie der Vater ihres Mannes abholt. Sie tritt auf den Bahnhofs-Vorplatz und denkt: «Hier also bin ich». Mit ihrem ersten Schritt ins Unbekannte, in ein neues Leben für die junge Loatin, endet diese Geschichte schließlich, so paradox es scheint. Alle Figuren werden so lebensecht geschildert und sind durchweg so sympathisch, dass man sich nur schwer von ihnen trennen kann. Der Roman wurde für den Deutschen Buchpreis 2024 nominiert, man kann dem in Anbetracht seiner literarischen Qualitäten nur zustimmen!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für