Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

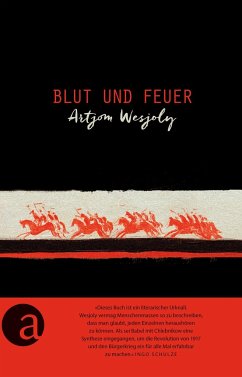

Ein Sieg der Menschlichkeit in aussichtsloser LageKasan 1923: Im Wolgagebiet herrscht große Hungersnot. Dejew, ein ehemaliger Soldat auf der Seite der Roten, soll fünfhundert elternlose Kinder mit einem Zug nach Samarkand schaffen, um sie vor dem sicheren Hungertod zu retten. Aber es fehlt an allem für den Transport: Proviant, Kleidung, Heizmaterial für die Lokomotive, Medikamente. Ein Roadmovie durch ein total zerrüttetes Land beginnt, in dem in weiten Teilen immer noch der Bürgerkrieg wütet. Dejew, der selbst ein dunkles Geheimnis mit sich herumträgt, scheut kein Wagnis und keine Gef...

Ein Sieg der Menschlichkeit in aussichtsloser Lage

Kasan 1923: Im Wolgagebiet herrscht große Hungersnot. Dejew, ein ehemaliger Soldat auf der Seite der Roten, soll fünfhundert elternlose Kinder mit einem Zug nach Samarkand schaffen, um sie vor dem sicheren Hungertod zu retten. Aber es fehlt an allem für den Transport: Proviant, Kleidung, Heizmaterial für die Lokomotive, Medikamente. Ein Roadmovie durch ein total zerrüttetes Land beginnt, in dem in weiten Teilen immer noch der Bürgerkrieg wütet. Dejew, der selbst ein dunkles Geheimnis mit sich herumträgt, scheut kein Wagnis und keine Gefahr, um die Kinder ins Land des Brotes und der Wunderbeere Weintraube zu bringen.

Eine ungeschminkte Auseinandersetzung mit einem düsteren Kapitel der Sowjetgeschichte und ein Roman der starken Emotionen.

»Gusel Jachina ist eine der bedeutendsten Autorinnen der russischen Gegenwartsliteratur.« Ljudmila Ulitzkaja

»Der Roman 'Wo vielleicht das Leben wartet' wurde noch vor seinem Erscheinen (in Russland) zu einem wichtigen Bestandteil der Diskussion über die dunklen Seiten der eigenen Vergangenheit.« Gorki Media

Kasan 1923: Im Wolgagebiet herrscht große Hungersnot. Dejew, ein ehemaliger Soldat auf der Seite der Roten, soll fünfhundert elternlose Kinder mit einem Zug nach Samarkand schaffen, um sie vor dem sicheren Hungertod zu retten. Aber es fehlt an allem für den Transport: Proviant, Kleidung, Heizmaterial für die Lokomotive, Medikamente. Ein Roadmovie durch ein total zerrüttetes Land beginnt, in dem in weiten Teilen immer noch der Bürgerkrieg wütet. Dejew, der selbst ein dunkles Geheimnis mit sich herumträgt, scheut kein Wagnis und keine Gefahr, um die Kinder ins Land des Brotes und der Wunderbeere Weintraube zu bringen.

Eine ungeschminkte Auseinandersetzung mit einem düsteren Kapitel der Sowjetgeschichte und ein Roman der starken Emotionen.

»Gusel Jachina ist eine der bedeutendsten Autorinnen der russischen Gegenwartsliteratur.« Ljudmila Ulitzkaja

»Der Roman 'Wo vielleicht das Leben wartet' wurde noch vor seinem Erscheinen (in Russland) zu einem wichtigen Bestandteil der Diskussion über die dunklen Seiten der eigenen Vergangenheit.« Gorki Media

Gusel Jachina, geboren 1977 in Kasan (Tatarstan), russische Autorin tatarischer Abstammung, studierte an der Kasaner Staatlichen Pädagogischen Hochschule Germanistik und Anglistik und absolvierte die Moskauer Filmhochschule. Ihre Romane 'Suleika öffnet die Augen', 'Wolgakinder' und 'Wo vielleicht das Leben wartet' wurden in Dutzende Sprachen übersetzt. Gusel Jachina lebt in Kasachstan. Helmut Ettinger, Dolmetscher und Übersetzer für Russisch, Englisch und Chinesisch. Übersetzte Ilja Ilf und Jewgeni Petrow, Polina Daschkowa, Darja Donzowa, Sinaida Hippius, Gusel Jachina, Michail Gorbatschow, Henry Kissinger und viele andere ins Deutsche.

Produktdetails

- Verlag: Aufbau-Verlag

- Originaltitel: ?????? ?? ?????????

- Artikelnr. des Verlages: 641/13898

- 1. Auflage

- Seitenzahl: 591

- Erscheinungstermin: 16. August 2022

- Deutsch

- Abmessung: 221mm x 134mm x 51mm

- Gewicht: 728g

- ISBN-13: 9783351038984

- ISBN-10: 3351038984

- Artikelnr.: 63738296

Herstellerkennzeichnung

Aufbau Verlage GmbH

Prinzenstraße 85

10969 Berlin

info@aufbau-verlag.de

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.08.2022

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.08.2022Überleben der fünfhundert

Kinderleid als Folge des Bürgerkriegs: Gusel Jachinas Roman "Wo vielleicht das Leben wartet" erzählt von einer Rettungsaktion im revolutionären Russland.

Dieser Roman beginnt in zwei Städten, die weltberühmt sind für ihre prachtvollen muslimischen Bauwerke: Kasan und Samarkand. Doch mit dem Zauber der Hauptstadt von Tatarstan und des Touristenmagneten von Usbekistan hält sich Gusel Jachina in ihrem Roman "Wo vielleicht das Leben wartet" gar nicht auf. Es ist auch nicht die rechte Zeit dafür, über die das Buch erzählt: Wir befinden uns im Jahr 1923, genauer gesprochen in den fünf Wochen vom 10. Oktober bis zum 15. November, und auf fast sechshundert Seiten verfolgen wir die verzweifelten

Kinderleid als Folge des Bürgerkriegs: Gusel Jachinas Roman "Wo vielleicht das Leben wartet" erzählt von einer Rettungsaktion im revolutionären Russland.

Dieser Roman beginnt in zwei Städten, die weltberühmt sind für ihre prachtvollen muslimischen Bauwerke: Kasan und Samarkand. Doch mit dem Zauber der Hauptstadt von Tatarstan und des Touristenmagneten von Usbekistan hält sich Gusel Jachina in ihrem Roman "Wo vielleicht das Leben wartet" gar nicht auf. Es ist auch nicht die rechte Zeit dafür, über die das Buch erzählt: Wir befinden uns im Jahr 1923, genauer gesprochen in den fünf Wochen vom 10. Oktober bis zum 15. November, und auf fast sechshundert Seiten verfolgen wir die verzweifelten

Mehr anzeigen

Bemühungen des Eisenbahners Dejew, einen Transport mit fünfhundert hungernden Kindern aus dem Elend des vom nachrevolutionären Bürgerkrieg hart getroffenen Kasan ins vermeintlich friedliche und vor allem lebensmittelreiche Samarkand zu führen. Knappe viertausend Kilometer Zugfahrt, aber mitten durch Kriegsgebiet, Wüsten und ideologische Auseinandersetzungen. Da bleibt kein Auge für Schauwerte. Es geht ums nackte Überleben.

Das darf man wörtlich nehmen. Die Kinder werden von Dejew den Behörden entlang der Strecke bisweilen noch bettelarmer präsentiert, als sie es eh schon sind. Er lässt sie splitternackt vom Bahnhof zur Unterkunft marschieren, denn er weiß, dass dieser engelsgleiche Auftritt auch noch das Herz des abgebrühtesten Atheisten rührt (in diesem Fall das einer Bolschewistin). Mit seiner rigiden Vorgehensweise überreizt Dejew allerdings auch manchmal sein Blatt: "Glaubst du, weil du hungernde Kinder transportierst, kannst du dir alles erlauben?!", brüllt ihn ein Bahnhofsvorsteher in Busuluk an, als der Zugführer den einzigen schattenspendenden Baum in der Steppenstadt abholzt, um Feuerholz für die Lokomotive zu bekommen. Es mangelt im Land an allem, auch an Verständnis für seinen hemmungslosen Einsatz im Dienst der ihm Anempfohlenen.

Wir wissen um die Grausamkeiten des auf die Oktoberrevolution folgenden Bürgerkriegs, aber die historische Wahrnehmung seitens des Westens kapriziert sich meistens auf die Metropolen Petrograd und Moskau oder die Kämpfe in der Ukraine, die 1918 von deutschen Gnaden selbständig geworden war, aber dann im Kampf zwischen dem revolutionären Russland und dem wiedererstandenen Polen unter die Räder kam. Doch brutale Auseinandersetzungen fanden damals auch jenseits der Wolga statt, wo weiße Heerführer und Atamane ein riesiges Rückzugsgebiet für ihre Truppen hatten, von dem aus sie die bolschewistischen Stützpunkte angriffen, die sich längs der wenigen Bahnstrecken und einiger wichtiger Straßen erstreckten. Die Macht der Revolutionäre von 1917 war immer noch nicht gesichert; im folgenden Januar sollte Lenin sterben, der aber schon krank und unfähig war, noch die Fäden in der Hand zu halten. 1923 ist ein Schlüsseljahr in der Geschichte der Sowjetunion, und auch ein Kindertransport war hochpolitisch.

Deshalb ist Dejew auf seiner Mission eine Politkommissarin zugeteilt: Genossin Belaja (ausgerechnet das russische Wort für "Weiß"; ihren Vornamen erfahren wir ebenso wenig wie den von Dejew), eine ehemalige Klosterschülerin, die sich bedingungslos auf die bolschewistische Seite geschlagen hat. Sie weiß, was sie will: "Alle Beziehungen zu Männern waren für sie ohne unangenehme Folgen geblieben. Diese Eigenheit ihres Körpers schätzte Belaja höher als jede andere." Dejew indes lernt noch andere Seiten an ihr zu schätzen, nachdem sich die beiden nach anfänglichen Schwierigkeiten zusammengerauft haben. Die erwartbare Liebesgeschichte fehlt nicht.

Alles andere, was Jachina erzählt, ist dagegen unerwartet. Nachdem ihre auktoriale Erzählstimme 150 Seiten lang konsequent den Blickwinkel von Dejew eingenommen hat, gibt es plötzlich ein ausgiebiges Porträt von Belajas Werdegang. Und später im Buch wiederholt sich dieser Ausbruch aus der ansonsten streng der Chronologie der Reise folgenden Handlung mit dem Referat der Vergangenheit eines der Kinder im Zug, für das der Roman sogar zur Ich-Perspektive wechselt: ausgerechnet zu der des sonst stummen und blinden Sagrejka. Das ihm gewidmete Kapitel "Allein" ist mit dreißig Seiten das kürzeste des Buchs, aber dessen Herz. Hier wird am Einzelschicksal der unfassbare Schrecken jener Jahre deutlich gemacht und literarisch die Kommissarin ins Unrecht gesetzt, über die es zuvor geheißen hat: "Belajas große Liebe galt nicht einem einzelnen konkreten Sprössling, sondern den Hunderten und Tausenden sowjetischer Kinder, denen die schweren Zeiten das Zuhause und die Fürsorge der Eltern genommen hatte." Edel, gewiss, und ganz im Sinne der jungen Staatsideologie, aber erst Sagrejkas Geschichte macht deutlich, was hinter einer solchen Kollektivierung des Elends steckt.

Der Roman der 1977 in Kasan geborenen Gusel Jachina kam im letzten Jahr in Moskau heraus und avancierte zum Bestseller. Nun erscheint er auf Deutsch, in einer Zeit, in der russische Sprache und Literatur dem Generalverdacht des kulturellen Imperialismus ausgesetzt sind, und tatsächlich sind bereits Übersetzungen in neunzehn Sprachen vereinbart. Solche Welteroberung aber hat nichts zu tun mit dem Krieg in der Ukraine; Jachinas Buch ist von tiefem Humanismus geprägt und von einem Respekt für die von den Protagonisten als fremd oder gar feindlich empfundenen Kulturen, der seinen schönsten Ausdruck in der Begegnung der in der Wüste von einer Typhusepidemie ereilten Zugbesatzung mit dem kärglichen Soldatenhaufen des Atamans Jablotschnik findet. Über ihn hat man zuvor die schlimmsten Geschichten gehört, doch um seinen Popen eine orthodoxe Messe in einem zweckentfremdeten Kapellenwaggon, der Teil des Zuges ist, lesen lassen zu können, stattet der phantomhaft bleibende Jablotschnik den Kindertransport mit für die Bekämpfung der Krankheit notwendigen Hilfsmitteln aus. Wenn Dejew am Ende der Reise feststellt: "Alle, die ich in diesen sechs Wochen" - ein seltsamer chronologischer Lapsus des Buchs, der offenbar auch der Aufmerksamkeit des sehr stilsicheren Übersetzers Helmut Ettinger entging - "unterwegs um Hilfe bat, haben sie mir schließlich gewährt", dann umfasst das auch den Feind und eine Religion, vor der es ihn geekelt hat.

Der zuweilen brutale Realismus des Romans erlaubt natürlich nicht, dass die Kinder alle überleben. Viele sterben. Doch für jedes tote nimmt Dejew ein neues auf - das Leid ist allgegenwärtig, bis hin nach Samarkand. Gusel Jachina würdigt den Einsatz ihres Zugführers zum Schluss mit fünf Buchseiten, die nur aus der Nennung der Spitznamen aller fünfhundert mit ihm ans Ziel gelangten Kinder besteht. Dieser Kunstgriff ist in der jüngeren zeitgeschichtlichen Romanliteratur meist Opferlisten vorbehalten, hier feiert er einmal das Leben. Wie das ganze Buch. ANDREAS PLATTHAUS

Gusel Jachina: "Wo vielleicht das Leben wartet". Roman.

Aus dem Russischen von Helmut Ettinger. Aufbau Verlag, Berlin 2022. 591 S., eine Karte, geb., 26,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Das darf man wörtlich nehmen. Die Kinder werden von Dejew den Behörden entlang der Strecke bisweilen noch bettelarmer präsentiert, als sie es eh schon sind. Er lässt sie splitternackt vom Bahnhof zur Unterkunft marschieren, denn er weiß, dass dieser engelsgleiche Auftritt auch noch das Herz des abgebrühtesten Atheisten rührt (in diesem Fall das einer Bolschewistin). Mit seiner rigiden Vorgehensweise überreizt Dejew allerdings auch manchmal sein Blatt: "Glaubst du, weil du hungernde Kinder transportierst, kannst du dir alles erlauben?!", brüllt ihn ein Bahnhofsvorsteher in Busuluk an, als der Zugführer den einzigen schattenspendenden Baum in der Steppenstadt abholzt, um Feuerholz für die Lokomotive zu bekommen. Es mangelt im Land an allem, auch an Verständnis für seinen hemmungslosen Einsatz im Dienst der ihm Anempfohlenen.

Wir wissen um die Grausamkeiten des auf die Oktoberrevolution folgenden Bürgerkriegs, aber die historische Wahrnehmung seitens des Westens kapriziert sich meistens auf die Metropolen Petrograd und Moskau oder die Kämpfe in der Ukraine, die 1918 von deutschen Gnaden selbständig geworden war, aber dann im Kampf zwischen dem revolutionären Russland und dem wiedererstandenen Polen unter die Räder kam. Doch brutale Auseinandersetzungen fanden damals auch jenseits der Wolga statt, wo weiße Heerführer und Atamane ein riesiges Rückzugsgebiet für ihre Truppen hatten, von dem aus sie die bolschewistischen Stützpunkte angriffen, die sich längs der wenigen Bahnstrecken und einiger wichtiger Straßen erstreckten. Die Macht der Revolutionäre von 1917 war immer noch nicht gesichert; im folgenden Januar sollte Lenin sterben, der aber schon krank und unfähig war, noch die Fäden in der Hand zu halten. 1923 ist ein Schlüsseljahr in der Geschichte der Sowjetunion, und auch ein Kindertransport war hochpolitisch.

Deshalb ist Dejew auf seiner Mission eine Politkommissarin zugeteilt: Genossin Belaja (ausgerechnet das russische Wort für "Weiß"; ihren Vornamen erfahren wir ebenso wenig wie den von Dejew), eine ehemalige Klosterschülerin, die sich bedingungslos auf die bolschewistische Seite geschlagen hat. Sie weiß, was sie will: "Alle Beziehungen zu Männern waren für sie ohne unangenehme Folgen geblieben. Diese Eigenheit ihres Körpers schätzte Belaja höher als jede andere." Dejew indes lernt noch andere Seiten an ihr zu schätzen, nachdem sich die beiden nach anfänglichen Schwierigkeiten zusammengerauft haben. Die erwartbare Liebesgeschichte fehlt nicht.

Alles andere, was Jachina erzählt, ist dagegen unerwartet. Nachdem ihre auktoriale Erzählstimme 150 Seiten lang konsequent den Blickwinkel von Dejew eingenommen hat, gibt es plötzlich ein ausgiebiges Porträt von Belajas Werdegang. Und später im Buch wiederholt sich dieser Ausbruch aus der ansonsten streng der Chronologie der Reise folgenden Handlung mit dem Referat der Vergangenheit eines der Kinder im Zug, für das der Roman sogar zur Ich-Perspektive wechselt: ausgerechnet zu der des sonst stummen und blinden Sagrejka. Das ihm gewidmete Kapitel "Allein" ist mit dreißig Seiten das kürzeste des Buchs, aber dessen Herz. Hier wird am Einzelschicksal der unfassbare Schrecken jener Jahre deutlich gemacht und literarisch die Kommissarin ins Unrecht gesetzt, über die es zuvor geheißen hat: "Belajas große Liebe galt nicht einem einzelnen konkreten Sprössling, sondern den Hunderten und Tausenden sowjetischer Kinder, denen die schweren Zeiten das Zuhause und die Fürsorge der Eltern genommen hatte." Edel, gewiss, und ganz im Sinne der jungen Staatsideologie, aber erst Sagrejkas Geschichte macht deutlich, was hinter einer solchen Kollektivierung des Elends steckt.

Der Roman der 1977 in Kasan geborenen Gusel Jachina kam im letzten Jahr in Moskau heraus und avancierte zum Bestseller. Nun erscheint er auf Deutsch, in einer Zeit, in der russische Sprache und Literatur dem Generalverdacht des kulturellen Imperialismus ausgesetzt sind, und tatsächlich sind bereits Übersetzungen in neunzehn Sprachen vereinbart. Solche Welteroberung aber hat nichts zu tun mit dem Krieg in der Ukraine; Jachinas Buch ist von tiefem Humanismus geprägt und von einem Respekt für die von den Protagonisten als fremd oder gar feindlich empfundenen Kulturen, der seinen schönsten Ausdruck in der Begegnung der in der Wüste von einer Typhusepidemie ereilten Zugbesatzung mit dem kärglichen Soldatenhaufen des Atamans Jablotschnik findet. Über ihn hat man zuvor die schlimmsten Geschichten gehört, doch um seinen Popen eine orthodoxe Messe in einem zweckentfremdeten Kapellenwaggon, der Teil des Zuges ist, lesen lassen zu können, stattet der phantomhaft bleibende Jablotschnik den Kindertransport mit für die Bekämpfung der Krankheit notwendigen Hilfsmitteln aus. Wenn Dejew am Ende der Reise feststellt: "Alle, die ich in diesen sechs Wochen" - ein seltsamer chronologischer Lapsus des Buchs, der offenbar auch der Aufmerksamkeit des sehr stilsicheren Übersetzers Helmut Ettinger entging - "unterwegs um Hilfe bat, haben sie mir schließlich gewährt", dann umfasst das auch den Feind und eine Religion, vor der es ihn geekelt hat.

Der zuweilen brutale Realismus des Romans erlaubt natürlich nicht, dass die Kinder alle überleben. Viele sterben. Doch für jedes tote nimmt Dejew ein neues auf - das Leid ist allgegenwärtig, bis hin nach Samarkand. Gusel Jachina würdigt den Einsatz ihres Zugführers zum Schluss mit fünf Buchseiten, die nur aus der Nennung der Spitznamen aller fünfhundert mit ihm ans Ziel gelangten Kinder besteht. Dieser Kunstgriff ist in der jüngeren zeitgeschichtlichen Romanliteratur meist Opferlisten vorbehalten, hier feiert er einmal das Leben. Wie das ganze Buch. ANDREAS PLATTHAUS

Gusel Jachina: "Wo vielleicht das Leben wartet". Roman.

Aus dem Russischen von Helmut Ettinger. Aufbau Verlag, Berlin 2022. 591 S., eine Karte, geb., 26,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension

Schrecklich ist das, was Cornelia Geißler in Gusel Jachinas "Wo vielleicht das Leben wartet" zu lesen bekommt: Ein Kindertransport soll 1923 in der Sowjetunion 500 Kinder vor dem Hunger in Kasan nach Samarkand bringen, Kinder, denen Fürchterliches widerfahren ist, die zum Teil krank sind, ein Transport, der zum Scheitern verurteilt scheint. Aber: Die Rezensentin empfiehlt das Buch trotz des schwierigen Themas als absolut lesenswert, zeige es doch Menschlichkeit und Hoffnung und ab und zu subtilen Witz. Zudem vermöge es die Autorin, eine vergessene Episode der Geschichte wieder lebendig und damit auch ungelöste Probleme der Gegenwart deutlich zu machen, schließt Geißler.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»Warum sollte man das lesen? Weil die Autorin an die Wurzeln der Menschlichkeit geht, weil sie so schreibt, dass man fühlt und begreift, wie sich auch mit diesem Buch ein Vorhang vor so lange verdeckten oder beschönigten Tatsachen hebt.« Frankfurter Rundschau 20230109

Der ehemalige Soldat Dejew bekommt den Befehl, fünfhundert Kinder von Kinderheimen und Sammelstellen abzuholen und mit dem Zug von Kasan nach Samarkand zu bringen, um diese vor dem Hungertod zu bewahren. Dieser Auftrag ist ungewöhnlich für Dejew, der trotz seines jungen Alters bereits …

Mehr

Der ehemalige Soldat Dejew bekommt den Befehl, fünfhundert Kinder von Kinderheimen und Sammelstellen abzuholen und mit dem Zug von Kasan nach Samarkand zu bringen, um diese vor dem Hungertod zu bewahren. Dieser Auftrag ist ungewöhnlich für Dejew, der trotz seines jungen Alters bereits im Bürgerkrieg gekämpft hat, denn bisher transportierte er Waren und keine Personen, geschweige denn elternlose Kinder. Es ist das Jahr 1923, es herrscht große Hungersnot im Wolgagebiet, genauso wie im restlichen Land. Die Reise steht unter keinem guten Stern, denn es fehlt alles, was man auf einer solchen Reise benötigt. Dejew nimmt die Herausforderung an und kommt schon bald an seine Grenzen.

„Dejew war ein einfacher Mann und liebte einfache Dinge. Zum Beispiel, wenn einer die Wahrheit sagte. Wenn die Sonne aufging. Wenn ein unbekanntes Kind ihm ein sattes, sorgloses Lächeln schenkte. Wenn Frauen sangen, oder auch Männer. Er liebte Alte und Kinder, er war ein Menschenfreund.“ (Seite 91)

Dieses ungewöhnliche Buch lässt mich erschüttert zurück. Ich habe bereits oft am Rande über die Hungersnot in der Sowjetunion gelesen, mich aber nie mit dem Thema beschäftigt. Hier vermischt die Autorin Realität und Fiktion, wodurch eine ergreifende Geschichte entsteht, die so ähnlich tatsächlich passiert sein könnte. Die fremdländischen Namen und Bezeichnungen im Buch wurden nicht alle übersetzt oder erklärt, dies war aber auch nicht nötig. Daneben gab es zudem viele verschiedene Bevölkerungsgruppen, von denen ich noch nie gehört habe, aber auch diese Fülle erschwerte mir die Lektüre nicht. Die Autorin hat eine unglaubliche Gabe, so zu erzählen, dass diese Dinge zwar auffallen, aber den Lesefluss nicht behindern. Hier muss ich aber zusätzlich ein Kompliment an den Übersetzer aussprechen, der großartige Arbeit geleistet hat.

Dejew ist die Hauptperson im Buch, aber da gibt es noch die Kinderkommissarin und Kinder, deren Sicht ich kennenlernen durfte. Dies war, besonders was die Kinder angeht, sehr emotional und stellenweise schwer zu ertragen, weil viele Erlebnisse zwar kindlich und unschuldig vorgetragen wurden, dadurch aber umso schwerer wogen. Es ist ein Unterschied, ob ein Erwachsener oder ein Kind beschreibt, wie ein Toter aussieht, besonders, wenn das Kind nicht wirklich versteht, was das tatsächlich heißt. Diese und anderen Beschreibungen haben mich oft an meine Grenzen gebracht, aber auch das Leid der Kinder und der Umgang mit ihnen haben dazu geführt, dass ich das Buch oft auf die Seite legen und mich förmlich sammeln musste. Auf der anderen Seite gab es aber viele Momente der Hoffnung und des kleinen Glücks, wenn etwa Hilfe erfolgte von einer Seite, von der man es nicht mal hätte erträumen dürfen. Auch der Einfallsreichtum und die Findigkeit von Dejew, der einfach nicht müde wurde, für diese ihm völlig fremden Kinder sein Leben aufs Spiel zu setzen, entlockte mir oft ein Lächeln und, so kitschig es auch klingt, bewirkte eine Wärme im Herzen.

„Vielleicht können wir die Welt tatsächlich so drehen, wie wir es wollen? So verstehen, wie wir es wünschen?“ (Seite 399)

Ein wunderbares Buch über Hoffnung, Menschlichkeit und Liebe und darüber, was es heißt, ein Mensch zu sein. Eine Zeitreise in die Vergangenheit, die mir wieder einmal vor Augen führt, zu was ein Mensch fähig ist, wenn er nur will. Oder auch nicht. Von mir gibt es fünf Sterne mit Sternchen und eine Leseempfehlung.

Weniger

Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Anfang der 1920er wurde Russland von einer schweren Hungersnot heimgesucht. Die Nachwehen des Ersten Weltkrieges und der Revolution, politische Entscheidungen, ein schlecht ausgebautes Bahnnetz und eine Trockenperiode kosteten besonders im Wolgagebiet und im Ural Millionen von Menschen ihr Leben. …

Mehr

Anfang der 1920er wurde Russland von einer schweren Hungersnot heimgesucht. Die Nachwehen des Ersten Weltkrieges und der Revolution, politische Entscheidungen, ein schlecht ausgebautes Bahnnetz und eine Trockenperiode kosteten besonders im Wolgagebiet und im Ural Millionen von Menschen ihr Leben.

Kasan 1923. Dejew ist erst in seinen 20ern, aber er hat bereits im Krieg und während der Revolution auf Seiten der Roten Armee gekämpft. Jetzt soll er 500 Kinder mit einem Zug von Kasan in das weniger von der Hungersnot betroffene Samarkand evakuieren. Über 4000 km geht die Reise durch verschneite Landschaften, Steppe und Wüste. In eher schlecht als recht improvisierten Wagons. Zur Seite stehen Dejew dabei neben dem Lokführer und dem Heizer eine Handvoll Frauen aus den unterschiedlichsten Milieus, die sich um die Kinder kümmern sollen, ein Koch, der kein Russisch spricht, ein alter Feldscher und Kommissarin Belaja, die gänzlich andere Vorstellungen von der angemessenen Durchführung des Vorhabens hat, als Dejew. Diese Gruppe ungleicher Erwachsener und ein unzulängliches Gefährt steht zur Verfügung, um 500 traumatisierte, schwer kranke und halb verhungerte Kinder auf eine sechs Wochen lange Reise mitzunehmen. Und die Vorräte reichen gerade mal drei Tage…

Vor einiger Zeit habe ich bereits Gusel Jachinas Roman „Suleika öffnet die Augen“ mit ziemlicher Begeisterung gelesen. „Wo vielleicht das Leben wartet“ hat mir sogar noch besser gefallen. Was Jachina perfekt beherrscht ist, einen in ihre Geschichten mitzunehmen. So wie ich immer noch das Gefühl habe, die Tatarin Suleika auf ihrer Zwangsumsiedlung nach Sibirien begleitet zu haben, so habe ich auch jetzt die Kälte von Kasan und die Hitze der turkmenischen Steppe zu spüren gemeint. Jachinas Sprache spricht alle Sinne an, ist physisch und psychisch.

Besonders an diesem Roman gefesselt hat mich das charakterliche Zusammenspiel der Figuren, die alle dasselbe Ziel haben, aber mit komplett anderen Ansätzen und Überzeugungen agieren. Das schöne ist, dass Jachina es nicht bei den Unterschieden belässt, sondern nach und nach aufdeckt, was hinter den Einstellungen und Handlungen steht, was den einzelnen geformt hat. Dabei ist der Schwerpunkt zwar auf den Erwachsenen, aber auch bei den Kindern kriegen wir Einblicke, die die Tiefe der Traumata erahnen lassen.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit „Wo vielleicht das Leben wartet“ einen Kandidaten für mein „Bestes Buch des Jahres“ gefunden habe. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich zum letzten Mal bei einer Geschichte so mitfiebern konnte. Und ganz nebenbei wurde mein geschichtliches und geografisches Wissen erweitert. Ganz große Leseempfehlung!

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Meinung

Eine Beschreibung der Reise eines Transportzuges von Kasan in das gelobte Land Samarkand, mit 500 Kindern, hungernd, krank, verlassen als Kollateralschaden nach dem Bürgerkrieg in Russland.

Der Roman beschreibt brutal das Leiden der verlassenen Kinder und den Kampf ums …

Mehr

Meinung

Eine Beschreibung der Reise eines Transportzuges von Kasan in das gelobte Land Samarkand, mit 500 Kindern, hungernd, krank, verlassen als Kollateralschaden nach dem Bürgerkrieg in Russland.

Der Roman beschreibt brutal das Leiden der verlassenen Kinder und den Kampf ums Überleben in dem Rettungszug,

Wie die Arche Noah fährt er anderthalb Monate durch ganz Russland und erlebt biblische Abenteuer.

Die Handlung spielt während der schrecklichen Hungersnot in den 1920er Jahren.

Deev, der für den Transport der Kinder nach Samarkand verantwortlich ist, versucht, seine Verbrechen in den Kriegen, an denen er teilgenommen hat, zu sühnen.

Fazit:

Guzel Jahina hat ihren dritten brillanten Roman geschrieben, der sie zu den meistgelesenen Schriftstellerinnen der Gegenwart zählt,

Ihr Buch hat mich von der ersten bis zur letzten Seite gefangen genommen und ich empfehle es sehr gerne weiter.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Beklemmend und lesenswert

„Die Jagd nach Seife, Verpflegung und Kohle für die Lok brachte nichts, doch Dejew hatte das wichtigste Gesetz des Jägers verstanden, Augen und Ohren stets weit offen zu halten.“ (Zitat Pos. 4387)

Inhalt

Die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges, …

Mehr

Beklemmend und lesenswert

„Die Jagd nach Seife, Verpflegung und Kohle für die Lok brachte nichts, doch Dejew hatte das wichtigste Gesetz des Jägers verstanden, Augen und Ohren stets weit offen zu halten.“ (Zitat Pos. 4387)

Inhalt

Die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges, der Aufstände und des Bürgerkrieges, verbunden mit Ernteausfällen und politischen Entscheidungen, führen in Russland zu einer katastrophalen Hungersnot, bei der Millionen Menschen sterben. Kinder landen in Kinderheimen und Sammelstellen. Fünfhundert dieser Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren soll der Zugführer Dejew von Kasan nach Samarkand bringen, unterstützt von der Kinderkommissarin Belaja. Den Auftrag erhält Dejew am 9. Oktober 1923, doch es gibt keinen Zug, so muss er zuerst eine Lokomotive und Waggons finden. Die Zeit drängt, sollen die Kinder eine Chance haben zu überleben. Die Strecke beträgt mehr als 4.000 Kilometer, die Reise wird mindestens vierzehn Tage dauern und er hat Verpflegung für genau drei, maximal vier Tage bekommen. Doch nicht nur das Essen fehlt, er braucht auch Kleidung, Medikamente für die Kinder, Kohle und Holz für die Lokomotive – es fehlt einfach alles. Doch Dejew, der ehemalige Soldat, der bisher nur Waren transportiert hat, ist fest entschlossen, die Kinder nach Samarkand zu bringen, durch den Bürgerkrieg und unwegsames Gelände, dorthin, wo es genug zu essen geben soll. Seine Ideen und sein persönlicher Einsatz sind waghalsig, kreativ und sehr gefährlich.

Thema und Genre

In diesem Roman mit geschichtlichem Hintergrund geht es um die Hungersnot in Russland in den 1920er Jahren, das Leben der Menschen, vor allem der Kinder. Es geht um zwischenmenschliche Beziehungen, Obrigkeit, Mut, Zusammenhalt, Menschlichkeit und Liebe, aber auch um Bürgerkrieg, Gewalt und Vorurteile und auch um Schuld und Sühne.

Charaktere

Als ehemaliger Soldat ist der junge Dejew von seinen Erinnerungen traumatisiert. Er ist mutig, scheut keine Gefahren, verzweifelt, wütend und zornig, wenn es ihm nicht gelingt, die dringend notwendigen Dinge zu erhalten. Er beugt sich keiner Obrigkeit und seine beinahe Vorurteile bleiben auch dort bestehen, wo er auf Menschlichkeit trifft.

Handlung und Schreibstil

Die Geschichte wird chronologisch erzählt, in sieben großen Kapiteln, die als Überschrift jeweils die Anzahl der Menschen tragen, die im Mittelpunkt stehen, und dazu den betreffenden Teil der Strecke. Im Laufe der Handlung ergänzen Erinnerungen der einzelnen Figuren die aktuellen Ereignisse. Diese Vorgeschichten der Figuren zeigen jeweils die eigene Entwicklung, Vergangenheit, prägende Erlebnisse und erklären ihren Charakter näher, ihre Einstellung und Handlungen in der Hauptgeschichte. So wird Verhalten, über das man sich beim Lesen zuvor manchmal gewundert hat, erklärt und nachvollziehbar. Spannende Situationen wechseln ab mit Schilderungen von politischen Hintergründen, des Umfeldes und der Natur, die dieser Zug auf seiner langen Reise durchquert, sowie der Gedanken und Befindlichkeiten der einzelnen Hauptfiguren. Diese ausführlichen Schilderungen und die sich wiederholenden ähnlichen Beschreibungen des Zustandes der hungernden Kinder führen trotz der erschütternden Eindrücklichkeit zu Längen. Denn die Sprache spart nicht mit allen grausamen Details, um dann wieder extrem gefühlsbetont ins Schwülstige zu wechseln. Hier wäre meiner Meinung nach weniger mehr gewesen.

Fazit

Eine eindringlicher, beklemmender Roman, geschrieben gegen das Vergessen. Eine packende Geschichte, interessante Hauptfiguren und faktische Hintergründe, lebhafte, sprachgewaltige Schilderungen, obwohl ich mir gerade hier manchmal eine leisere Sprache gewünscht hätte, machen dieses Buch lesenswert.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Die Autorin und Filmemacherin Gusel Jachina nimmt uns in ihrem neuen Roman „Wo vielleicht das Leben wartet“ mit zurück in die russische Geschichte.

Kasan, eine Stadt in der Republik Tartastan am Ufer der Wolga. Wir schreiben das Jahr 1923. Der Bürgerkrieg hat unzählige …

Mehr

Die Autorin und Filmemacherin Gusel Jachina nimmt uns in ihrem neuen Roman „Wo vielleicht das Leben wartet“ mit zurück in die russische Geschichte.

Kasan, eine Stadt in der Republik Tartastan am Ufer der Wolga. Wir schreiben das Jahr 1923. Der Bürgerkrieg hat unzählige Opfer gefordert. Viele Kinder haben ihre Eltern verloren. Teils wurden sie getötet, teils haben sie die Kinder ihrem eigenen Schicksal überlassen, weil sie sich nicht mehr imstande sind, sie zu ernähren. Es fehlt an allem, die Lage ist aussichtslos.

Dejew, der ehemalige Rotarmist und jetzt Zugführer bei der Transportabteilung, erhält den Auftrag, 500 bis auf die Knochen abgemagerte Heimkinder im Alter zwischen zwei bis zwölf Jahren in die landwirtschaftlich geprägte Region um Samarkand zu bringen. 4200 Kilometer bis an einen Ort, wo es noch genug zu essen gibt, die Überlebenschancen besser als in der Heimat sind und wo vielleicht das Leben auf sie wartet.

Keine leicht Aufgabe, denn es liegt eine lange und entbehrungsreiche Fahrt durch schwieriges Gelände einem klapprigen Sanitätszug vor ihnen. Es fehlt an Heizmaterial für die Lok, aber auch an Proviant, Medikamenten und Kleidung, selbst Seife ist knapp, aber Not macht erfinderisch und zwischendurch gibt es auch manchmal Hilfe von unerwarteter Seite. Dejew fühlt sich für jedes einzelne Kind verantwortlich und tut alles dafür, dass diese Mission erfolgreich ist. Deshalb handelt er, wenn es die Umstände erfordern, auch gegen die Anweisungen seiner Begleiterin Belaja, einer Moskauer Kommissarin der „Kommission zur Verbesserung des Lebens der Kinder“, die die korrekte Durchführung des Transports überwachen soll und sich ihrem Auftrag und weniger sentimentalen Emotionen verpflichtet fühlt. Aber fünf Wochen sind ein langer Zeitraum, in dem sich viel verändern kann.

Der in Kasan geborenen Autorin ist mit diesem auf historischen Fakten beruhenden Roman ein eindrucksvolles, berührendes Roadmovie gelungen. Sie schreibt gegen das Vergessen an, will die dunklen Kapitel in der Geschichte ihres Heimatlandes aufzeigen. Das ist es, was all ihre Romane kennzeichnet. Dabei wechselt sie gekonnt zwischen an die Nieren gehenden realistischen Beschreibungen und zuversichtlichen, Hoffnung verbreitenden Bildern von tiefer Menschlichkeit. Und ja, man mag es kitschig nennen, aber es sind die empathisch geschilderten Einzelschicksale, die in Erinnerungen bleiben. Die Zuversicht in hoffnungsloser Lage vermitteln und die Bereitschaft zur Verständigung fördern, letzteres die Mission von Gusel Jachina.

Auf den Seiten 572 – 576 sind übrigens die Kosenamen aller Kinder aufgeführt, die nach langer Fahrt wohlbehalten ihr Ziel in Samarkand erreicht haben.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

eBook, ePUB

„Wo vielleicht das Leben wartet“ beschreibt die große Hungersnot im Wolgagebiet. Das Jahr 1923 forderte unendlich viele Tote und zahlreiche von ihnen waren Kinder. Das wollen einige Männer ändern und bestimmen den ehemaligen Soldaten Dejew, 500 Kinder mit der Eisenbahn …

Mehr

„Wo vielleicht das Leben wartet“ beschreibt die große Hungersnot im Wolgagebiet. Das Jahr 1923 forderte unendlich viele Tote und zahlreiche von ihnen waren Kinder. Das wollen einige Männer ändern und bestimmen den ehemaligen Soldaten Dejew, 500 Kinder mit der Eisenbahn bis nach Turkestan zu bringen. Der „Marschbefehl“ wurde am 09. Oktober 1923 unterschrieben. Die Reise geht über 4.000 Werst, das sind 4.272 km und wird 6 Wochen dauern. Eigentlich kein Problem in einem warmen Zug mit Schlafplätzen, Küche und Bädern, so wie wir uns das heute vorstellen. Dejew, der schon lange bei der Eisenbahn beschäftigt ist und bereits viele Transporte begleitete weiß, was auf ihn zukommt. Im ersten Moment zögert er daher auch, dem Auftrag zuzustimmen. Er denkt allerdings an die Kinder und will sie auf der weiten Fahrt begleiten.

Es ist der zweite Roman, den ich von Gusel Jachina las. Mir gefällt ihr eigenwilliger Stil und ihre faktenreichen Erzählungen. Wie Dejew zunächst die Wagen zusammensuchen muss, die den Kindern für etliche Wochen ein zuhause sein werden. Wie er die selbstbewusste und harte Genossin Belaja kennenlernt und immer wieder mit ihr aneinandergerät. Wie er sich große Sorgen um die Gesundheit der Schwächsten macht und immer wieder an seine Grenzen kommt.

Kaum Proviant und unterwegs durch ein Gebiet, wo Bürger aufeinander schießen. Immer wieder muss Dejew sich etwas einfallen lassen, um seine Lieben versorgen zu können. Ich fieberte mit ihm und das nur, dank der so lebendig beschriebenen Ereignisse. Wer Gusel Jachina nicht kennt, der wird eine Weile brauchen, bis er der Erzählung folgen kann. Aber für mich ist gewiss, dass es sich für jeden lohnt, dieses Buch zu lesen. Zumal im Jahr 2022 das Thema Russland leider wieder hochaktuell ist.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für