Nicht lieferbar

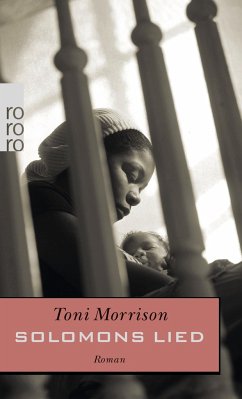

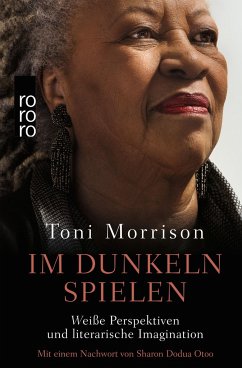

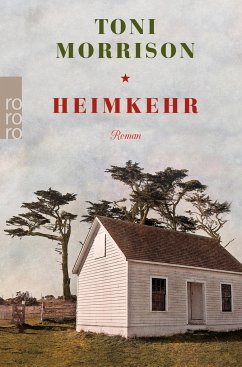

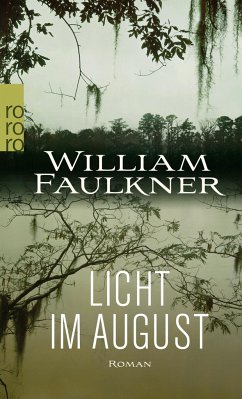

Toni Morrison

Broschiertes Buch

Sehr blaue Augen

Roman

Mitarbeit: Morrison, Toni;Übersetzung: Rademacher, Susanna

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

"Ich zerstörte weiße Babypuppen." Die Reaktion eines kleinen Mädchens, das nicht versteht, warum es nicht so blaue Augen hat, wie die Puppen (die es nicht besitzt) oder wie die Kinder in der Schulfibel. Und warum haben alle, die das kleine Mädchen kennt, braune Augen und braune Haut - Mutter, Vater und Schwester, angesehene Gemeindemitglieder und Prostituierte? Nobelpreisträgerin Toni Morrison hat in ihrem Romandebüt mit eindringlicher Schlichtheit beschrieben, was es heißt, als Schwarze in einer schwarz-weißen Welt aufzuwachsen, einer Welt mit Ein- und Ausgrenzung, Wundern und Schreck...

"Ich zerstörte weiße Babypuppen." Die Reaktion eines kleinen Mädchens, das nicht versteht, warum es nicht so blaue Augen hat, wie die Puppen (die es nicht besitzt) oder wie die Kinder in der Schulfibel. Und warum haben alle, die das kleine Mädchen kennt, braune Augen und braune Haut - Mutter, Vater und Schwester, angesehene Gemeindemitglieder und Prostituierte?

Nobelpreisträgerin Toni Morrison hat in ihrem Romandebüt mit eindringlicher Schlichtheit beschrieben, was es heißt, als Schwarze in einer schwarz-weißen Welt aufzuwachsen, einer Welt mit Ein- und Ausgrenzung, Wundern und Schrecken ...

Nobelpreisträgerin Toni Morrison hat in ihrem Romandebüt mit eindringlicher Schlichtheit beschrieben, was es heißt, als Schwarze in einer schwarz-weißen Welt aufzuwachsen, einer Welt mit Ein- und Ausgrenzung, Wundern und Schrecken ...

Toni Morrison wurde 1931 in Lorain, Ohio, geboren. Sie studierte an der renommierten Cornell University Anglistik und hatte an der Princeton University eine Professur für afroamerikanische Literatur inne. Zu ihren bedeutendsten Werken zählen «Sehr blaue Augen», «Solomons Lied», «Menschenkind», «Jazz», «Paradies» und diverse Essaysammlungen. Sie war Mitglied des National Council on the Arts und der American Academy of Arts and Letters. Ausgezeichnet mit zahlreichen Preisen, u. a. mit dem National Book Critics' Circle Award und dem American-Academy-and-Institute-of-Arts-and-Letters Award für Erzählliteratur. 1993 erhielt sie den Nobelpreis für Literatur, und 2012 zeichnete Barack Obama sie mit der Presidential Medal of Freedom aus. Toni Morrison starb am 5. August 2019.

Produktdetails

- rororo Taschenbücher 22854

- Verlag: Rowohlt TB.

- Originaltitel: The Bluest Eye

- Artikelnr. des Verlages: 5358

- 23. Aufl.

- Seitenzahl: 240

- Erscheinungstermin: 1. Februar 2001

- Deutsch

- Abmessung: 12mm

- Gewicht: 194g

- ISBN-13: 9783499228544

- ISBN-10: 3499228548

- Artikelnr.: 08755848

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.10.2023

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.10.2023Damit die Welt sie sieht

In ihren Debüts erzählten Louise Meriwether und Toni Morrison von schwarzen Mädchen im weißen Amerika. Nur eine der beiden wurde berühmt. Das sagt viel über die Unsichtbarkeit schwarzer Autorinnen, bis heute.

Von Tobias Rüther

Zwei Anfänge, zwei Kindheiten, zwei Debüts. Das eine spielt in Harlem, 1934, und die junge Francie erzählt uns ihre Geschichte selbst: von ihrer Familie, die in einer feuchtkalten Wohnung haust, von ihrem Vater, der sich und seine Familie mit Glücksspiel durchzubringen versucht, von ihrer Mutter, die ein Zuhause wahren will, von den Straßen Harlems, auf denen Francie und ihre Freundinnen aber eigentlich zu Hause sind - und auf denen am Ende die Unruhen

In ihren Debüts erzählten Louise Meriwether und Toni Morrison von schwarzen Mädchen im weißen Amerika. Nur eine der beiden wurde berühmt. Das sagt viel über die Unsichtbarkeit schwarzer Autorinnen, bis heute.

Von Tobias Rüther

Zwei Anfänge, zwei Kindheiten, zwei Debüts. Das eine spielt in Harlem, 1934, und die junge Francie erzählt uns ihre Geschichte selbst: von ihrer Familie, die in einer feuchtkalten Wohnung haust, von ihrem Vater, der sich und seine Familie mit Glücksspiel durchzubringen versucht, von ihrer Mutter, die ein Zuhause wahren will, von den Straßen Harlems, auf denen Francie und ihre Freundinnen aber eigentlich zu Hause sind - und auf denen am Ende die Unruhen

Mehr anzeigen

ausbrechen, weil die weiße Polizei schon wieder einen schwarzen Jungen umgebracht hat. Die andere Kindheit, der andere Anfang, das andere Debüt erzählt von der jungen Pecola, aber aus der Sicht ihrer Mitschülerinnen Claudia und Frieda: Es ist 1941, eine Kleinstadt in Ohio, aber die Koordinaten dieser schwarzen Mädchenwelt sind die gleichen wie in Harlem, Armut, Gewalt und ein kleines bisschen Hoffnung, das sich nicht einlösen wird. Zwei amerikanische Debüts, beide 1970 erschienen, das eine, "Sehr blaue Augen" von der Nobelpreisträgerin Toni Morrison, kommt jetzt erneut in deutscher Übersetzung heraus, das andere, "Eine Tochter Harlems" von Louise Meriwether, überhaupt zum ersten Mal.

Ein Grund zu großer Freude: über das Glück, einen Klassiker der amerikanischen Literatur wieder lesen zu dürfen - und einen anderen, von dem man, um die Wahrheit zu sagen, bislang gar nicht gehört hatte. Aber ausgerechnet in diesem Augenblick, fast auf den Tag genau eine Woche vor dem deutschen Erscheinen ihres Romans "Eine Tochter Harlems", ist Louise Meriwether gestorben. Im Alter von hundert Jahren. Plötzlich wird aus der optimistischen Geschichte über eine Autorin und ihr Buch, das mit fünfzigjähriger Verspätung endlich hierzulande Aufmerksamkeit bekommt und die Anerkennung, um die Meriwether auch in ihrer eigenen Heimat kämpfen musste, doch noch eine traurige. Louise Meriwether wird diesen Augenblick nicht mehr erleben: dass "Daddy was a Number Runner", wie ihr autobiographisch gefärbter Roman im Original heißt, ein transatlantisches Publikum findet.

Meriwether hat auch Kinderbücher geschrieben. Und als Journalistin gearbeitet. Und sich bis ins hohe Alter politisch engagiert. Sie war eine Weggefährtin nicht nur von Toni Morrison und von Alice Walker ("Die Farbe Rosa"), sie gehörte zur sogenannten "Sisterhood": So nannte sich eine Gruppe schwarzer amerikanischer Autorinnen, die in den Siebzigerjahren in New York zusammenfand, um sich gegenseitig zu fördern; um Sichtbarkeit für ihre Arbeit herzustellen. Die Sisterhood entstand im Jahrzehnt nach der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Die hatte zwar Gesetze zur Gleichberechtigung der afroamerikanischen Bevölkerung durchgesetzt. Was aber nicht bedeutete, dass Gleichberechtigung auch in der Welt der Bücher entstand. Wenn in der breiten Öffentlichkeit schwarze Literatur eine Rolle spielte, dann höchstens die von Männern. Und selbst bei denen war damals Platz vielleicht für James Baldwin oder Richard Wright. Damit hörte es dann aber auch schon auf.

Es kann nur einen geben: Der amerikanische Historiker Henry Louis Gates jr. hat beschrieben, was diese Unsichtbarkeit der Schwarzen in der breiten amerikanischen Kultur bedeutete. Wenn in Gates' Kindheit im Fernsehen eine schwarze Figur zu sehen war, rannten die Leute in seiner neighborhood auf die Straße, um sich gegenseitig zu alarmieren. Eine Figur, eine Sendung, einmal alle Jubeljahre.

Die Autorinnen der "Sisterhood" um Morrison und Meriwether wollten das ändern - aber solidarisch miteinander sein. Ihr Kampf um Sichtbarkeit war zugleich eine feministische Auseinandersetzung um den Platz in der Welt für schwarze Frauen überhaupt. Es ist sicher kein Zufall, dass Morrison wie Meriwether beim Schreiben ganz am Anfang begannen: in der Kindheit. Meriwethers "Eine Tochter Harlems" handelt wie Morrisons "Sehr blaue Augen" von schwarzen Mädchen am Beginn der Pubertät, vom Leben in den Elendsvierteln: Bei Meriwether ist es Harlem, bei Morrison das von Lorain im Bundesstaat Ohio, wo die Autorin selbst geboren und aufgewachsen ist. Es geht um Hunger, Entbehrung, gebrochene Väter und unbeirrte Mütter, es geht um die Gesellschaft des Ghettos, und es geht immer wieder um sexuelle Ausbeutung: um den weiblichen schwarzen Körper, über den weiße Männer verfügen - und schwarze Männer, Väter auch. In beiden Romanen spielt Prostitution ebenfalls eine zentrale Rolle - als eine der wenigen Optionen schwarzer Frauen, Geld zu verdienen, und als Instrument zu einer Art Selbstermächtigung. Das ist eine vom Mangel an Möglichkeiten begrenzte Welt.

Hinter dieser Grenze schimmert die Welt der Weißen, die Welt der Menschen mit den blauen Augen. Die kleine Pecola wünscht sich blaue Augen, wie der weiße Kinderstar Shirley Temple sie hat - damit Pecola nicht nur die Welt anders sieht, damit auch die Welt sie anders sieht. "Jeden Abend, ausnahmslos, betete sie um blaue Augen. Betete inbrünstig, schon seit einem Jahr. Sie war zwar leicht entmutigt, aber nicht ohne Hoffnung. Bis etwas so Wunderbares wirklich geschah, musste es ja lange, lange dauern."

Sehr blaue Augen: Die Frage der Sichtbarkeit der Schwarzen in einer rassistisch geprägten Welt steht hier schon im Titel. Und die Hoffnungslosigkeit solcher Wünsche, ja der meisten Wünsche auf ein besseres Leben bringt Francie, die Tochter Harlems, am Ende auf eine einfache Formel: "Wir warn alle arm und schwarz und würdens auch bleiben, aus und vorbei."

Und doch. Toni Morrison wurde zur ersten schwarzen Nobelpreisträgerin für Literatur. Sie war Anfang der Sechzigerjahre auch die erste schwarze Lektorin des Verlags Random House. Sie habe Barrieren eingerissen, das liest man immer wieder. Als "Sehr blaue Augen" und "Eine Tochter Harlems" erschienen, wurden beide begeistert in der amerikanischen Presse besprochen. Aber auch die Rezeption dieser beiden Romane zeigt, dass lange offenbar nur Platz für einen Roman über schwarze Mädchen der Dreißigerjahre im Kanon gewesen ist. Und so ein Kanon setzt sich nicht von selbst zusammen, da wäre es schon wichtig gewesen, dass in den Verlagen mehr als nur eine schwarze Lektorin gesessen hätte.

Romane wie "Eine Tochter Harlems" überlebten die Zeit als Geheimtipp. In den vergangenen Jahren, mit den Selbstermächtigungsbewegungen wie Black Lives Matter oder MeToo, die weltweit Verhältnisse zwischen Mehrheiten und Minderheiten veränderten, kam aber auch produktive Unruhe in die Verlage. Eine große Nachholbewegung hat begonnen: Inzwischen finden sich in den Programmen deutscher Verlage regelmäßig Wiederentdeckungen oder neue Übersetzungen von Büchern, die übersehen wurden.

"Eine Tochter Harlems" erscheint in einer neuen Taschenbuchreihe des Rowohlt-Verlags, "rororo Entdeckungen". Betreut wird sie von der Autorin Nicole Seifert und der Buchhändlerin und Literaturvermittlerin Magda Birkmann. Auf Meriwethers Debüt war Birkmann "ganz zufällig" gestoßen: "Als ich mir einmal die Publikationsliste des amerikanischen Verlags The Feminist Press angeschaut habe, bin ich über den Titel gestolpert", sagt sie. "Und habe mich gewundert, dass ich den Namen der Autorin noch nie gehört hatte. Dann habe ich mir das Buch bestellt." Die Nachricht vom Tod Meriwethers hat auch Birkmann jetzt überrascht: "Ich hatte so gehofft, dass wir diese lange überfällige deutsche Übersetzung noch zu ihren Lebzeiten realisieren können. Was für ein trauriger Zufall, dass sie nun doch genau eine Woche vor Erscheinen gestorben ist."

Aber es ist nicht zu spät, Louise Meriwether kennenzulernen. Es ist ein später Anfang für so viele vergessene große Romane der Literaturgeschichte, wie es diese beiden Romane sind. Aber das Glück der Literatur ist ja, dass sie Zeiten überwindet, Gegenwart herstellt. Man muss nur zu lesen beginnen.

Louise Meriwether, "Eine Tochter Harlems". Aus dem Englischen von Andrea O'Brien. 304 Seiten, 15 Euro. Toni Morrison, "Sehr blaue Augen". Aus dem Englischen von Tanja Handels. 272 Seiten, 24 Euro. Beides Rowohlt Verlag.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Ein Grund zu großer Freude: über das Glück, einen Klassiker der amerikanischen Literatur wieder lesen zu dürfen - und einen anderen, von dem man, um die Wahrheit zu sagen, bislang gar nicht gehört hatte. Aber ausgerechnet in diesem Augenblick, fast auf den Tag genau eine Woche vor dem deutschen Erscheinen ihres Romans "Eine Tochter Harlems", ist Louise Meriwether gestorben. Im Alter von hundert Jahren. Plötzlich wird aus der optimistischen Geschichte über eine Autorin und ihr Buch, das mit fünfzigjähriger Verspätung endlich hierzulande Aufmerksamkeit bekommt und die Anerkennung, um die Meriwether auch in ihrer eigenen Heimat kämpfen musste, doch noch eine traurige. Louise Meriwether wird diesen Augenblick nicht mehr erleben: dass "Daddy was a Number Runner", wie ihr autobiographisch gefärbter Roman im Original heißt, ein transatlantisches Publikum findet.

Meriwether hat auch Kinderbücher geschrieben. Und als Journalistin gearbeitet. Und sich bis ins hohe Alter politisch engagiert. Sie war eine Weggefährtin nicht nur von Toni Morrison und von Alice Walker ("Die Farbe Rosa"), sie gehörte zur sogenannten "Sisterhood": So nannte sich eine Gruppe schwarzer amerikanischer Autorinnen, die in den Siebzigerjahren in New York zusammenfand, um sich gegenseitig zu fördern; um Sichtbarkeit für ihre Arbeit herzustellen. Die Sisterhood entstand im Jahrzehnt nach der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Die hatte zwar Gesetze zur Gleichberechtigung der afroamerikanischen Bevölkerung durchgesetzt. Was aber nicht bedeutete, dass Gleichberechtigung auch in der Welt der Bücher entstand. Wenn in der breiten Öffentlichkeit schwarze Literatur eine Rolle spielte, dann höchstens die von Männern. Und selbst bei denen war damals Platz vielleicht für James Baldwin oder Richard Wright. Damit hörte es dann aber auch schon auf.

Es kann nur einen geben: Der amerikanische Historiker Henry Louis Gates jr. hat beschrieben, was diese Unsichtbarkeit der Schwarzen in der breiten amerikanischen Kultur bedeutete. Wenn in Gates' Kindheit im Fernsehen eine schwarze Figur zu sehen war, rannten die Leute in seiner neighborhood auf die Straße, um sich gegenseitig zu alarmieren. Eine Figur, eine Sendung, einmal alle Jubeljahre.

Die Autorinnen der "Sisterhood" um Morrison und Meriwether wollten das ändern - aber solidarisch miteinander sein. Ihr Kampf um Sichtbarkeit war zugleich eine feministische Auseinandersetzung um den Platz in der Welt für schwarze Frauen überhaupt. Es ist sicher kein Zufall, dass Morrison wie Meriwether beim Schreiben ganz am Anfang begannen: in der Kindheit. Meriwethers "Eine Tochter Harlems" handelt wie Morrisons "Sehr blaue Augen" von schwarzen Mädchen am Beginn der Pubertät, vom Leben in den Elendsvierteln: Bei Meriwether ist es Harlem, bei Morrison das von Lorain im Bundesstaat Ohio, wo die Autorin selbst geboren und aufgewachsen ist. Es geht um Hunger, Entbehrung, gebrochene Väter und unbeirrte Mütter, es geht um die Gesellschaft des Ghettos, und es geht immer wieder um sexuelle Ausbeutung: um den weiblichen schwarzen Körper, über den weiße Männer verfügen - und schwarze Männer, Väter auch. In beiden Romanen spielt Prostitution ebenfalls eine zentrale Rolle - als eine der wenigen Optionen schwarzer Frauen, Geld zu verdienen, und als Instrument zu einer Art Selbstermächtigung. Das ist eine vom Mangel an Möglichkeiten begrenzte Welt.

Hinter dieser Grenze schimmert die Welt der Weißen, die Welt der Menschen mit den blauen Augen. Die kleine Pecola wünscht sich blaue Augen, wie der weiße Kinderstar Shirley Temple sie hat - damit Pecola nicht nur die Welt anders sieht, damit auch die Welt sie anders sieht. "Jeden Abend, ausnahmslos, betete sie um blaue Augen. Betete inbrünstig, schon seit einem Jahr. Sie war zwar leicht entmutigt, aber nicht ohne Hoffnung. Bis etwas so Wunderbares wirklich geschah, musste es ja lange, lange dauern."

Sehr blaue Augen: Die Frage der Sichtbarkeit der Schwarzen in einer rassistisch geprägten Welt steht hier schon im Titel. Und die Hoffnungslosigkeit solcher Wünsche, ja der meisten Wünsche auf ein besseres Leben bringt Francie, die Tochter Harlems, am Ende auf eine einfache Formel: "Wir warn alle arm und schwarz und würdens auch bleiben, aus und vorbei."

Und doch. Toni Morrison wurde zur ersten schwarzen Nobelpreisträgerin für Literatur. Sie war Anfang der Sechzigerjahre auch die erste schwarze Lektorin des Verlags Random House. Sie habe Barrieren eingerissen, das liest man immer wieder. Als "Sehr blaue Augen" und "Eine Tochter Harlems" erschienen, wurden beide begeistert in der amerikanischen Presse besprochen. Aber auch die Rezeption dieser beiden Romane zeigt, dass lange offenbar nur Platz für einen Roman über schwarze Mädchen der Dreißigerjahre im Kanon gewesen ist. Und so ein Kanon setzt sich nicht von selbst zusammen, da wäre es schon wichtig gewesen, dass in den Verlagen mehr als nur eine schwarze Lektorin gesessen hätte.

Romane wie "Eine Tochter Harlems" überlebten die Zeit als Geheimtipp. In den vergangenen Jahren, mit den Selbstermächtigungsbewegungen wie Black Lives Matter oder MeToo, die weltweit Verhältnisse zwischen Mehrheiten und Minderheiten veränderten, kam aber auch produktive Unruhe in die Verlage. Eine große Nachholbewegung hat begonnen: Inzwischen finden sich in den Programmen deutscher Verlage regelmäßig Wiederentdeckungen oder neue Übersetzungen von Büchern, die übersehen wurden.

"Eine Tochter Harlems" erscheint in einer neuen Taschenbuchreihe des Rowohlt-Verlags, "rororo Entdeckungen". Betreut wird sie von der Autorin Nicole Seifert und der Buchhändlerin und Literaturvermittlerin Magda Birkmann. Auf Meriwethers Debüt war Birkmann "ganz zufällig" gestoßen: "Als ich mir einmal die Publikationsliste des amerikanischen Verlags The Feminist Press angeschaut habe, bin ich über den Titel gestolpert", sagt sie. "Und habe mich gewundert, dass ich den Namen der Autorin noch nie gehört hatte. Dann habe ich mir das Buch bestellt." Die Nachricht vom Tod Meriwethers hat auch Birkmann jetzt überrascht: "Ich hatte so gehofft, dass wir diese lange überfällige deutsche Übersetzung noch zu ihren Lebzeiten realisieren können. Was für ein trauriger Zufall, dass sie nun doch genau eine Woche vor Erscheinen gestorben ist."

Aber es ist nicht zu spät, Louise Meriwether kennenzulernen. Es ist ein später Anfang für so viele vergessene große Romane der Literaturgeschichte, wie es diese beiden Romane sind. Aber das Glück der Literatur ist ja, dass sie Zeiten überwindet, Gegenwart herstellt. Man muss nur zu lesen beginnen.

Louise Meriwether, "Eine Tochter Harlems". Aus dem Englischen von Andrea O'Brien. 304 Seiten, 15 Euro. Toni Morrison, "Sehr blaue Augen". Aus dem Englischen von Tanja Handels. 272 Seiten, 24 Euro. Beides Rowohlt Verlag.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Perlentaucher-Notiz zur Dlf-Rezension

Immer noch hochaktuell und wuchtig ist Toni Morrisons Erstlingsroman laut Rezensent Peter Henning. Das 1970 erstveröffentlichte Debüt der späteren Nobelpreisträgerin erzählt laut Henning von Pecola Breedlove, einem schwarzen Mädchen, das sich danach sehnt, blaue Augen zu haben wie die Weißen, und das von seinem eigenen Vater vergewaltigt wird. Wie zumeist bei Morrison geht es darum, was Rassismus mit Menschen anrichtet, wobei Morrison ihre Bücher stets primär als Geschichten über Menschen versteht, nicht als Manifeste, versichert Henning. Die Neuübersetzung von Tanja Handel findet er gut gelungen, da sie, obgleich die Änderungen im Vergleich zu einer älteren Ausgabe nicht allzu umfangreich sind, einen direkteren Zugang zum Text ermögliche. Ein Buch, das man nach wie vor lesen muss, meint der Kritiker.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Noch heute, vier Jahre nach ihrem Tod, liest sich der Debütroman der Nobelpreisträgerin bestürzend in seiner Radikalität und innovativ in seiner komplexen Erzählstruktur. Das Thema der Opfermentalität wird mehrstimmig und in unterschiedlichen Textsorten variiert. Ein anspruchsvolles literarisches Werk, und längst kanonisch. Sigrid Löffler Welt am Sonntag 20231015

Toni Morrisons Romandebüt "Sehr blaue Augen" erschien im Original 1970. Damals hat es verstört mit seiner den Rassismus vieler Weißer und Selbsthass vieler Schwarzer ungeschönt aufgreifenden Sprache. Und er verstört auch heute noch, denkt sich Rezensentin Sigrid Löffler angesichts der deutschen Ausgabe, die mit Vorwort, Nachwort und Anmerkung der Übersetzerin dem Leser offenbar "Geleitschutz" bei der Lektüre geben wolle. Am meisten leidet das schwarze Mädchen Pecola, das von seiner Mutter wegen ihres Schwarzseins verachtet wird und sich sehnlichst blaue Augen wünscht. Löffler reagiert heute noch "bestürzt" auf die Lektüre dieses Buchs, das so radikal ist in seiner Wahrnehmung schwarzer Selbstverachtung wie in seiner neuartigen komplexen Erzählweise. Ein "kanonisches" Buch, und das zu Recht, versichert die Rezensentin.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Ich habe noch nie ein Buch gelesen, dessen Schrecken ich so wenig aushalten konnte - immer wieder musste ich Seiten überblättern, weil es Toni Morrison auf unvergleiche Weise gelingt, das Leben junger schwarzer Menschen in den USA gegen Ende des 20. Jahrhunderts zu beschreiben. Der …

Mehr

Ich habe noch nie ein Buch gelesen, dessen Schrecken ich so wenig aushalten konnte - immer wieder musste ich Seiten überblättern, weil es Toni Morrison auf unvergleiche Weise gelingt, das Leben junger schwarzer Menschen in den USA gegen Ende des 20. Jahrhunderts zu beschreiben. Der Kontrast zwischen den Kapitelüberschriften - Zitate aus amerikanischen Schulbüchern, die die heile "weiße" Welt zeigen - und der Realität der Protagonistin ist so beißend, dass es weh tut. Ein absolut wunderbares Buch, trotzdem, unbedingt lesen.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Gelungenes Debüt

Toni Morrison, Grande Dame der amerikanischen Literatur, thematisiert in ihrem 1970 erschienenen ersten Roman «Sehr blaue Augen» die Wirkung einer Schönheitsnorm, die sich am weißhäutigen Bevölkerungsteil der Vereinigten Staaten orientiert, …

Mehr

Gelungenes Debüt

Toni Morrison, Grande Dame der amerikanischen Literatur, thematisiert in ihrem 1970 erschienenen ersten Roman «Sehr blaue Augen» die Wirkung einer Schönheitsnorm, die sich am weißhäutigen Bevölkerungsteil der Vereinigten Staaten orientiert, wo blaue Augen als besonders attraktiv gelten. Dreiundzwanzig Jahre und viele Romane später befand das Nobelkomitee, die farbige Autorin verdiene den Preis «für ihre durch visionäre Kraft und poetische Prägnanz gekennzeichnete literarische Darstellung einer wichtigen Seite der US-Gesellschaft». Denn die Schriftstellerin sieht sich als selbstbewusste Hüterin einer afroamerikanischen Identität, deren Wurzeln von der afrikanischen Herkunft über die Sklavenzeit bis hin zum unermüdlichen Kampf gegen Rassendiskriminierung reichen.

Es beginnt gleich drastisch: «Wenn auch niemand darüber spricht: es gab im Herbst 1941 keine Ringelblumen. Wir glaubten damals, die Ringelblumen gingen nicht auf, weil Pecola von ihrem Vater ein Baby bekam». Mit «wir» sind die neunjährige Ich-Erzählerin Claudia und ihre ein Jahr ältere Schwester Frieda gemeint. Als die elfjährige Pecola daraufhin vom Bezirksamt vorübergehend in ihr armseliges Haus eingewiesen wird, müssen sie sich nun zu dritt das Bett teilen. Anschaulich schildert Morrison den Alltag der zwei Mädchen zwischen Schule und ärmlichem Elternhaus, ihre Händeln mit den Gassenjungen, berichtet vom Bordell in der Nachbarschaft, vom Untermieter, der Frieda unsittlich berührt. «Der Vorspruch und die Kapitelüberschriften in diesem Buch stammen aus den Leseheften Dick and Jane», wird im Nachwort erläutert, und mit eben diesen kitschig süßlichen Sätzen aus dem Alltag einer gutbürgerlichen weißen Familie verdeutlicht Morrison äußerst ironisch den Kontrast zum bedrückenden Geschehen in ihrem Roman.

In Rückblicken und häufig zwischen auktorialer und personaler Erzählweise wechselnd wird über die leidvolle Geschichte der Breedloves berichtet, Pecolas Eltern. Aus der ehemals großen Liebe zwischen Pauline und Cholly entwickelt sich mit zunehmender Trunksucht des Mannes eine Ehehölle. Bis in die frühe Kindheit zurückreichend wird die Vorgeschichte dieser tragischen Ehe erzählt, Cholly wurde als Kleinstkind von seiner Mutter brutal auf dem Müllplatz ausgesetzt. Im Wechsel erzählt Pauline aus der Ich-Perspektive über den Beginn ihrer Beziehung, über das frühe Liebesglück, über den lustvollen Sex des Paares. Ein Koitus der Beiden wird derart stimmig und realistisch beschrieben, detailliert und doch nie obszön werdend, wie ich es bisher noch nirgendwo gelesen habe.

«Es war einmal ein alter Mann» beginnt die Geschichte des ehemaligen Pastors Elihue, den seine Frau verließ, einem Inder, der Seifkopfpastor genannt wird und seine Dienste als Traumdeuter anbietet. «Lass mich Dir nun von den Brüsten kleiner Mädchen erzählen» schreibt er in einem Brief an Gott. «Ich konnte, wie Du wohl noch weißt, meine Hände, meinen Mund nicht von ihnen lassen», eine Neigung, die ihm allerdings keinerlei Schuldgefühle abnötigt. Eines Tages sucht die ungewöhnlich hässliche Pecola ihn auf, regelrecht besessen vom lebenslangen Trauma ihrer mangelnden Attraktivität. Er schreibt: «Weißt Du, weswegen sie kam? Blaue Augen. Neue blaue Augen, sagte sie. Als ob sie sich Schuhe kaufte». Es gelingt ihm durch eine suggestive List, den flehentlichen Wunsch der Wahnsinnigen zu erfüllen. Fortan erblickt Pecola strahlend blaue Augen, wenn sie in den Spiegel schaut, und Claudia lässt sie, in einem längeren Dialog am Ende des Romans, bereitwillig und mildtätig in ihrem Glauben, der sie so glücklich macht.

Dieser Erstling stellt durch seine hoch verdichtete und komplexe Erzählstruktur besondere Ansprüche an die Aufmerksamkeit des Lesers, man kann ihn wie alle folgenden Romane als eine Hommage an die starken schwarzen Frauen ansehen. Kämpferisch kritisiert Toni Morrison einen Rassenhass, der hier in Selbsthass umgeschlagen ist. Ein gelungenes Debüt einer großen Autorin.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Sehr blaue Augen von Toni Morrison wurde im Jahr 1970 erstveröffentlicht. Diese Ausgabe beinhaltet eine neue, zeitgemäße Übersetzung dieses Klassikers mit einem sehr lesenswerten Nachwort von Alice Hasters.

«Ich wollte dieses Buch lesen, und niemand hatte es …

Mehr

Sehr blaue Augen von Toni Morrison wurde im Jahr 1970 erstveröffentlicht. Diese Ausgabe beinhaltet eine neue, zeitgemäße Übersetzung dieses Klassikers mit einem sehr lesenswerten Nachwort von Alice Hasters.

«Ich wollte dieses Buch lesen, und niemand hatte es geschrieben, also dachte ich, dass ich es schreiben würde, um es zu lesen.» Toni Morrison

Die Schwestern Claudia und Frieda leben in der Kleinstadt Lorain (Ohio). Ihr Leben verändert sich schlagartig, als die kleine Pecola in ihre Familie kommt. Ihr Umfeld ist geprägt von Rassismus, Sexismus und Gewalt. Besonders weiße Schönheitsideale sind maßgebend in der Gesellschaft. Um ihrem traurigen Alltag zu entkommen, wünscht sich dieses kleine, afroamerikanische Mädchen einfach nur sehr blaue Augen um etwas mehr dem weißem Schönheitsideal zu entsprechen.

Die Sprache der Autorin ist stark. Die Präzision ihrer Rhetorik und ihre Gabe die Umgebung und Menschen zu beschreiben, haben mich sofort von dieser Autorin überzeugt. Die Emotionen der Protagonisten waren sehr nahbar. Dennoch ist dies kein Buch für zwischendurch, denn man muss sehr aufmerksam lesen und sich auf das Geschriebene konzentrieren, um die unterschiedlichen Geschichtsstränge und Geschehnisse richtig einzuordnen.

Die Atmosphäre des Buches ist sehr drückend und beinhaltet einige gewalttätige Szenen, die vielleicht nicht für jedermann sind. Dennoch regt die Geschichte zum Nachdenken an und gibt Hoffnung.

Ein empfehlenswertes Meisterwerk, dass heute immer noch sehr relevant ist. Toni Morison hat einen zeitlosen Klassiker geschaffen, der vor allem schwarze, junge Mädchen in den Mittelpunkt stellt und adressiert. Denn der Wunsch nach weißen Schönheitsidealen wird einem

von der Gesellschaft vorgelebt (Filme, Bücher uvm…).

Wer also noch nicht von der Nobelpreisträgerin der Literatur Toni Morrison gehört hat, sollte auf jeden Fall eines ihrer Werke lesen.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Ein moderner Klassiker

„Wie geht das denn? Also, wie krieg ich jemanden dazu, mich zu lieben?“ (Zitat Seite 31)

Inhalt

Pecola Breedlove, etwa elf Jahre alt, wünscht sich blaue Augen, so wie Shirley Temple sie hat und auch das kleine Mädchen, für deren Eltern Pecolas …

Mehr

Ein moderner Klassiker

„Wie geht das denn? Also, wie krieg ich jemanden dazu, mich zu lieben?“ (Zitat Seite 31)

Inhalt

Pecola Breedlove, etwa elf Jahre alt, wünscht sich blaue Augen, so wie Shirley Temple sie hat und auch das kleine Mädchen, für deren Eltern Pecolas Mutter den Haushalt führt. Hätte sie blaue Augen, davon ist Pecola überzeugt, würden die Menschen sie lieben. Im Herbst wartet nicht nur Pecola auf ein Wunder, auch die Schwestern Claudia und Frieda, Pecolas Mitschülerinnen, hoffen auf ein glückliches Zeichen, wenn die Ringelblumen, die sie angesät haben, blühen, dann würde alles gut werden. Doch in diesem Herbst 1941 blühen keine Ringelblumen und Pecolas Leben nimmt eine katastrophale Wendung.

Thema und Genre

In diesem Roman geht es um Rassismus, gesellschaftliche Ächtung, Klassendenken, Schönheitsideale, Ausgrenzung und patriarchale Gewalt. Es geht um Aufwachsen in einer Kindheit ohne Zuwendung und Liebe, in einer zerrütteten Familie, und die Auswirkungen dieser Erfahrungen.

Charaktere

Pecola Breedlove ist nicht nur Schwarz, sondern wird sogar von den ebenso Schwarzen Menschen in der Nachbarschaft als hässlich empfunden und abgelehnt. Blaue Augen sind für Pecola der Inbegriff von Schönheit und sie ist überzeugt davon, von allen geliebt zu werden, hätte sie blaue Augen. Die einzelnen Figuren dieser Geschichte definieren die Situation der Mädchen und Frauen in den 1940er Jahren.

Erzählform und Sprache

Dieser Roman ist in vier Abschnitte gegliedert: Herbst, Winter, Frühling, Sommer. Die Handlung setzt sich aus Geschichten aus unterschiedlichen Zeiten zusammen. So lesen wir nicht nur über Ereignisse aus dem Leben von Claudia, Frieda und Pecola, in diesen Teilen mit Claudia als Ich-Erzählerin, sondern erfahren auch die Vorgeschichten, das bisherige Leben der Eltern. Die Sprache erzählt und schildert einfühlsam, sehr präzise, und überrascht durch ungewöhnliche Vergleiche und Formulierungen. Die Geschichte beginnt mit einem Textauszug aus einem bekannten und beliebten Kinderbuchklassiker über eine glückliche, weiße Familie, Vater, Mutter, Dick und Jane, und Zitate daraus finden sich wiederholt als Überschrift zu einem Abschnitt mit einem ähnlichen Thema. Dadurch wird der große Unterschied zwischen diesen Kinderbüchern und Pecolas Realität unterstrichen. Ein Vorwort von Toni Morrison und ein Nachwort von Alice Hasters ergänzen den eigentlichen Roman.

Fazit

Obwohl die Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison betont, ihren Roman geschrieben zu haben, um die Auswirkungen des Rassismus aufzuzeigen und die Tatsache, was es mit Menschen macht, wenn sie, wie die Schwarzen, seit Generationen als minderwertig bezeichnet werden, ist es für mich in erster Linie eine Geschichte einer Kindheit in Armut und Verwahrlosung, mit Gewalt statt Elternliebe, mit Diskriminierung und Ausgrenzung. Eine eindrückliche Geschichte, wie sie in dieser Zeit ebenso in den New Yorker Slums der Einwanderer stattfanden, und in den europäischen Armenvierteln.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Sehr blaue Augen ist das bewegende Debüt von Toni Morrison.

Die kleine Pecola wächst in Ohio der 1940er Jahre auf. Sie wünscht sich nichts sehnlicher, als blonde Haare und blaue Augen zu haben. Pecola und ihre Familie sind alle von dunkler Hautfarbe und haben braunes Haar und braune …

Mehr

Sehr blaue Augen ist das bewegende Debüt von Toni Morrison.

Die kleine Pecola wächst in Ohio der 1940er Jahre auf. Sie wünscht sich nichts sehnlicher, als blonde Haare und blaue Augen zu haben. Pecola und ihre Familie sind alle von dunkler Hautfarbe und haben braunes Haar und braune Augen. Sie fragt sich warum dies so ist und warum sie selber nicht diesem Ideal entspricht, was die Menschen so schön finden. So ergreift sie eines Tages die Chance bei einem Heiler ihre blauen Augen zu bekommen. Doch leider bekommt sie dort etwas anders. Dieses Erlebnis wird sie ihr Leben lang begleiten und auch noch ähnliche Erlebnisse werden folgen. Ihr Trauma gibt sie an ihr Kinder und Enkelkinder weiter.

Toni Morrison beschreibt in ihrem Buch, welche Auswirkungen Rasissmus, Sexismus und eine Klassengesellschaft für Auswirkungen auf ganze Generationen einer Familie haben können unabhängig, ob angeheiratet oder blutsverwandt.

Es hat mich sehr bewegt, die Geschichte von Pecola und allen anderen Protagonisten über die Jahre hinweg mitzuverfolgen und es hat mich sehr traurig gemacht, was Menschen anderen Menschen antun können.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

"Die ganze Welt war sich einig, dass eine Puppe mit blauen Augen, blonden Haaren und rosa Haut genau das war, was jedes kleine Mädchen sich erträume." (Buchauszug)

In der Kleinstadt Lorain in Ohio wachsen die Freundinnen Pecola und Claudia auf. Während Claudia jegliche …

Mehr

"Die ganze Welt war sich einig, dass eine Puppe mit blauen Augen, blonden Haaren und rosa Haut genau das war, was jedes kleine Mädchen sich erträume." (Buchauszug)

In der Kleinstadt Lorain in Ohio wachsen die Freundinnen Pecola und Claudia auf. Während Claudia jegliche blonden Puppen hasst und zertrümmert, sehnt sich Pecola nach blonden Haaren und den schönsten blauen Augen, die es gibt. Für sie ist dies das Schönheitsideal, das hierzulande Kinderstar Shirley Temple vermittelt. Allerdings wird der Herbst 1941 für Pecola eine ganz andere traumatische Erfahrung mit sich bringen, welches ihre Zukunft verändern wird. Mit dem Romandebüt von Toni Morrison bekommen wir einen Einblick, welche Auswirkungen Rassismus und Sexismus schon damals hatte.

Meine Meinung:

Ein Cover eines Mädchens ohne Augen gibt mir beim Betrachten Rätsel auf. Allerdings als ich das Buch gelesen habe, wusste ich, weshalb dieses Bild gewählt wurde. Dieser Roman ist Toni Morrisons erstes Buch, das sie im Jahre 1970 geschrieben hat. Für die Autorin selbst steht schnell fest, dass sie schwarze Literatur schreiben will, welches für ihre Hautfarbe steht und von den Problemen dieser Bevölkerung handelt. Zudem geht es dieser Geschichte insbesondere um das schon damalige Schönheitsideal, das unverkennbar blondes Haar, blaue Augen und weiße Hautfarbe hat. Zu dieser Zeit kommt auch Kinderstar Shirley Temple groß heraus, für welche die 12-jährige Pecola schwärmt. Morrisons lässt uns in zerrüttete und toxische Familien blicken, die im Gegensatz zu perfekten Familien mit liebevollen Eltern und einem schönen großen Hause stehen, das nicht alle haben werden. Besonders Pecolas Familie werden es wegen ihrer Hautfarbe nie so weit bringen, sondern müssen in ärmlichen Behausungen leben. Demzufolge sind diese Familien oft zerrüttet und wissen nicht, wie sie sich über Wasser halten können mit ihrem spärlichen Einkommen. Zusätzlich leiden sie an Unterdrückung, dessen Auswirkung auf ihr Selbstwertgefühl und natürlich auf die Familie hat. Selbsthass bis hin zu Missbrauch und Inzest wird in diesem Buch drastisch thematisiert und aufgezeigt. Deshalb leide ich mit Pecola mit, die nach einem traumatischen Ereignis einer schwierigen Zukunft entgegengeht. Die Autorin hat hier einige Passagen, die wirklich vor Poesie und Schönheit nur so strotzen. Doch dann wiederum haben mich einige Szenen verwirrt und sogar erschüttert. Auch heute noch kann man sicher vereinzelt ihr damaliges Bild von Familie noch immer unter dieser Bevölkerung sehen. Trotz allem fehlt es mir an einigen Stellen an Tiefe und Empfindungen, und es wird wegen der Kürze des Buchs einiges viel zu oberflächlich abgehandelt. Ich wünschte, sie hätte noch viel mehr über Pecolas Gedankenwelt geschrieben um, dem Buch noch mehr Stärke zu geben. Bedrückend finde ich, dass hässlich und schwarz zu sein, heute sicher noch immer viel zu viele Menschen so sehen. Das Buch zeigt nicht nur, was schwarze Kinder in jener Zeit alles erdulden müssen, sondern obendrein die Erwachsenen. Ob man allerdings alles so detailliert aufzeigen muss, weiß ich nicht. Trotzdem sollte man dieses Buch gelesen haben und von mir gibt es 4 von 5 Sterne dafür.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Hörbuch-Download MP3

„Sehr blaue Augen“ von Toni Morrison war 1970 ihr Debütroman.

Sie macht mit ihrem Roman die Auswüchse des anhaltenden Rassismus, Sexismus und Patriarchat sichtbar.

Gelesen wird das Hörbuch mit einer Dauer von 7 Stunden und 13 Minuten

von Abak Safaei-Rad, und einem …

Mehr

„Sehr blaue Augen“ von Toni Morrison war 1970 ihr Debütroman.

Sie macht mit ihrem Roman die Auswüchse des anhaltenden Rassismus, Sexismus und Patriarchat sichtbar.

Gelesen wird das Hörbuch mit einer Dauer von 7 Stunden und 13 Minuten

von Abak Safaei-Rad, und einem Nachwort von Alice Hasters.

Ihr Debütroman steckt voller Weisheit, Offenbarung und die Präzision der Charaktere wurde unglaublich detailliert ausgearbeitet.

In einer Kleinstadt in Ohio lebt Pecola Breedlove, ein junges Mädchen, dass sich blonde Haare und blaue Augen wünscht, genau wie der bekannte Kinderstar Shirley Temple.

Pecola möchte so gerne hübsch sein und das Schönheitsideal wird mit blonden Haaren, blauen Augen und heller Haut beschrieben.

Die Geschichte wird aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt.

Gleich zu Beginn wird mitgeteilt, dass Pecola, aufgewachsen in Armut und Elend,

ein Kind von ihrem Vater bekommt. Und wie hässlich das kleine Mädchen ist, in ihrer Gemeinde gemieden, von den Eltern nicht beachtet.

Die Geschichte erzählt welche Auswirkungen der Selbsthass, die Gewalt in den Familien und Colorism hat. Colorism ist ein Thema, selbst in schwarzen Gemeinden. Was ist schön und begehrlich? Werden hellere Menschen bevorzugt? Schwarze mit hellerem Hautton sind näher am Schönheitsideal und auch heute ist diese Einstellung / Ansicht noch aktuell.

Hier stellt sich in dem Roman die Frage, ob nur „schöne“ Menschen ein Anrecht auf Schutz, Würde und Anerkennung haben. Steht dies nicht allen Mädchen, Frauen und generell allen Menschen zu?

Feinfühlig, ehrlich und detailliert beschreibt die Autorin die Geschichte von Pecola, den sexuellen Übergriffen, der Ausgrenzung. Auch zeigt es uns die Demütigung von weißen Menschen, den tief eingegrabenen Rassismus und die Diskriminierung gegenüber Frauen.

Missbrauch und Inzest wird beschrieben und Pecola, stellvertretend für viele schwarze Mädchen, steht eine unglaublich düstere und schwere Zukunft bevor.

Die Opfer bleiben aufgrund des Rassismus in seiner allumfassenden Form in ihrem Zorn und ihrer Wut ohnmächtig zurück und lassen dies häufig an den schwächeren Personen der Familie oder Gemeinde aus. Hier trifft es hauptsächlich die Frauen und Kinder.

Die Charaktere werden sehr intensiv und schonungslos ehrlich beschrieben, die Absichten der Protagonisten werden erklärt und auch die Vorgeschichte mancher Charaktere wurde bildlich beschrieben.

Die Ausarbeitung der Sprache, selbst in den tiefsten Abgründen war klar, deutlich und immer wertschätzend ohne abzuwerten.

Tiefgründig holt uns die Autorin zum

Thema Rassismus ab und stellt uns Colorism in der schwarzen Gemeinschaft vor.

Ihre Romane wurden als Nischenliteratur bezeichnet, weil sie nur über schwarze Figuren schreibt. Liegt es an der unbequemen Wahrheit über das Thema Rassismus?

Sie legt in dieser Erzählung die Erniedrigung offen und spricht Wahrheiten aus, um die tief eingegraben Rassismen zu erkennen und loszuwerden.

„Sehr blaue Augen“ gibt schwarzen Mädchen einen Raum um mit Selbsthass, Minderwertigkeitsgefühl und Ausgrenzung abzuschließen.

Menschlichkeit wird in diesem Roman großgeschrieben und die Sicht auf

die Gesellschaftsformen geschärft.

Toni Morrison geht es in dieser Erzählung über die Verteidigung der Würde schwarzer Mädchen, um Anerkennung, Resilienz und Zerbrechlichkeit.

Das Buch zeigt auf, es geht weder um Opfer noch um Helden.

Hörenswerter Klassiker in aktueller Übersetzung.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

2019 starb diese einflussreiche, kluge und auch heute noch relevante Autorin. Toni Morrison war die erste Schwarze Autorin, die den Literaturnobelpreis erhielt und wir sollten sie nicht vergessen. So sieht es auch der Rowohlt Verlag, der nach und nach wichtige Werke von Morrison neu übersetzen …

Mehr

2019 starb diese einflussreiche, kluge und auch heute noch relevante Autorin. Toni Morrison war die erste Schwarze Autorin, die den Literaturnobelpreis erhielt und wir sollten sie nicht vergessen. So sieht es auch der Rowohlt Verlag, der nach und nach wichtige Werke von Morrison neu übersetzen und durch Vor- und Nachworte rahmen lässt. Den Inhalt von »Sehr blaue Augen« setze ich als bekannt voraus und schließe gleich meine Begeisterung an, wie überlegt Morrison an die Figuren und den Aufbau ihres Debüts heranging. In welcher komplexen sprachlichen und formalen Qualität sie ihr literarisches Werk aufbaute. Mit welch einer bewusst humanistisch-politisch bürgerrechtlichen Klarheit sie die Klaviatur der Rassismen formulierte, Chancenungleichheiten erzählte und stets hoffnungsvolle Momente, Möglichkeiten und Emanzipation aufzeigte, ohne ihre Figuren zu verraten. Ein »Erzählprojekt«, so nannte sie es selbst, das die internalisierten Rassismen und den daraus entstandenen Selbsthass und überzeugte Hässlichkeit mit dem Mädchen Pecola erzählt, das sich nichts sehnlicher wünscht als blaue Augen. Der Blick auf die vielen Figuren, auf den vielfältigen Auswirkungen von White Supremacy auf Schwarze Menschen in den USA bleibt immer liebend und verstehend, egal wie schrecklich sie sich verhalten oder behandelt werden. Der gedankenvolle Umgang mit Sprache kann auch in der neuen Übersetzung nur erahnt werden. Morrison im Original lohnt sich wahrscheinlich sehr. Das persönliche Nachwort von Alice Hasters unterstreicht die Aktualität und Übertragbarkeit auf die deutsche Situation, zusätzlich hätte ich mir einen literarischen Kommentar gewünscht, auch wenn es gar nicht möglich sein soll, Botschaft und Literatur zu trennen.

Wenn ihr Morrison noch nicht kennt, lest sie, wenn es schon länger her ist, lest sie wieder. Die Thematik könnte aktueller nicht sein. Im Grunde beschäftigt sich Morrison mit ähnlichen Themen wie Moshtari Hilal, mit anderen Rassismen und anderen Mitteln und auf eine bestechende Weise. Tragen wir dafür Sorge, dass diese bedeutende Autorin Kanon wird, Kanon bleibt und nicht in Vergessenheit gerät.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für