Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

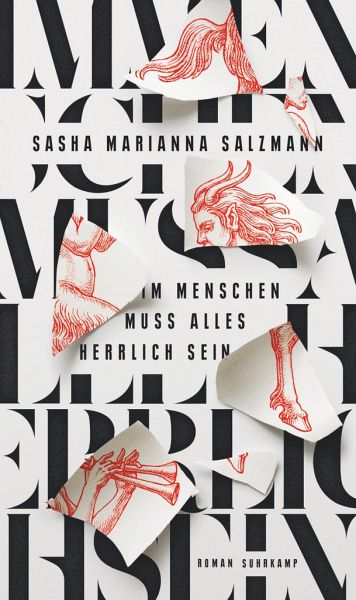

Wie soll man »herrlich« sein in einem Land, in dem Korruption und Unterdrückung herrschen, in dem nur überlebt, wer sich einem restriktiven Regime unterwirft? Wie soll man diese Erfahrung überwinden, wenn darüber nicht gesprochen wird, auch nicht nach der Emigration und nicht einmal mit der eigenen Tochter? »Was sehen sie, wenn sie mit ihren Sowjetaugen durch die Gardinen in den Hof einer ostdeutschen Stadt schauen?«, fragt sich Nina, wenn sie an ihre Mutter Tatjana und deren Freundin Lena denkt, die Mitte der neunziger Jahre die Ukraine verließen, in Jena strandeten und dort noch ein...

Wie soll man »herrlich« sein in einem Land, in dem Korruption und Unterdrückung herrschen, in dem nur überlebt, wer sich einem restriktiven Regime unterwirft? Wie soll man diese Erfahrung überwinden, wenn darüber nicht gesprochen wird, auch nicht nach der Emigration und nicht einmal mit der eigenen Tochter? »Was sehen sie, wenn sie mit ihren Sowjetaugen durch die Gardinen in den Hof einer ostdeutschen Stadt schauen?«, fragt sich Nina, wenn sie an ihre Mutter Tatjana und deren Freundin Lena denkt, die Mitte der neunziger Jahre die Ukraine verließen, in Jena strandeten und dort noch einmal von vorne begannen. Lenas Tochter Edi hat längst aufgehört zu fragen, sie will mit ihrer Herkunft nichts zu tun haben. Bis Lenas fünfzigster Geburtstag die vier Frauen wieder zusammenbringt und sie erkennen müssen, dass sie alle eine Geschichte teilen.

In ihrem neuen Roman erzählt Sasha Marianna Salzmann von Umbruchzeiten, von der »Fleischwolf-Zeit« der Perestroika bis ins Deutschland der Gegenwart. Sie erzählt, wie Systeme zerfallen und Menschen vom Sog der Ereignisse mitgerissen werden. Dabei folgt sie vier Lebenswegen und spürt der unauflöslichen Verstrickung der Generationen nach, über Zeiten und Räume hinweg. Bildstark, voller Empathie und mit großer Intensität.

In ihrem neuen Roman erzählt Sasha Marianna Salzmann von Umbruchzeiten, von der »Fleischwolf-Zeit« der Perestroika bis ins Deutschland der Gegenwart. Sie erzählt, wie Systeme zerfallen und Menschen vom Sog der Ereignisse mitgerissen werden. Dabei folgt sie vier Lebenswegen und spürt der unauflöslichen Verstrickung der Generationen nach, über Zeiten und Räume hinweg. Bildstark, voller Empathie und mit großer Intensität.

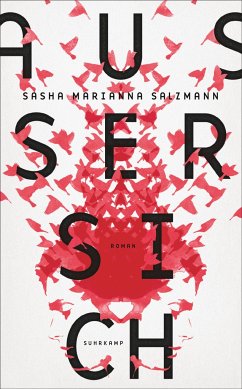

Sasha Marianna Salzmann ist Theaterautor:in, Essayist:in und Dramaturg:in. Salzmanns Theaterstücke, die international aufgeführt werden, wurden vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Kunstpreis Berlin 2020 und dem Kleist-Preis 2024. Außer sich, Salzmanns Debütroman, wurde 2017 mit dem Literaturpreis der Jürgen Ponto-Stiftung und dem Mara-Cassens-Preis ausgezeichnet und stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Er ist in sechzehn Sprachen übersetzt. Für den zweiten Roman, Im Menschen muss alles herrlich sein, ebenfalls für den Deutschen Buchpreis nominiert, erhielt Salzmann den Preis der Literaturhäuser 2022 und den Hermann-Hesse-Preis 2022.

Produktdetails

- Verlag: Suhrkamp

- 5. Aufl.

- Seitenzahl: 384

- Erscheinungstermin: 12. September 2021

- Deutsch

- Abmessung: 208mm x 130mm x 32mm

- Gewicht: 497g

- ISBN-13: 9783518430101

- ISBN-10: 3518430106

- Artikelnr.: 61381796

Herstellerkennzeichnung

Suhrkamp Verlag

Torstraße 44

10119 Berlin

info@suhrkamp.de

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.09.2021

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.09.2021Wenn das Heimatland nicht heimelig ist

Flucht vor dem postsowjetischen Menschen zu Tschechow: Sasha Marianna Salzmanns neuer Roman "Im Menschen muss alles herrlich sein"

Dreimal erhebt ein Ich die Stimme, zu Beginn, in der Mitte und am Ende von Sasha Marianna Salzmanns Roman "Im Menschen muss alles herrlich sein". Die da "ich" sagt, ist Nina, 1995 in Deutschland geborene Tochter der ausgewanderten russischen Friseuse Tatjana. An ihrem neuen Wohnort im Plattenbaugebiet von Jena-Lobeda, eher eine Abschiebestation für Aussiedler aus den sowjetischen Nachfolgestaaten als eine neue Heimat, hatte Tatjana die Bekanntschaft der Ärztin Lena gemacht, die aus dem Grenzgebiet der Ukraine zu Russland stammt. Damals herrschte

Flucht vor dem postsowjetischen Menschen zu Tschechow: Sasha Marianna Salzmanns neuer Roman "Im Menschen muss alles herrlich sein"

Dreimal erhebt ein Ich die Stimme, zu Beginn, in der Mitte und am Ende von Sasha Marianna Salzmanns Roman "Im Menschen muss alles herrlich sein". Die da "ich" sagt, ist Nina, 1995 in Deutschland geborene Tochter der ausgewanderten russischen Friseuse Tatjana. An ihrem neuen Wohnort im Plattenbaugebiet von Jena-Lobeda, eher eine Abschiebestation für Aussiedler aus den sowjetischen Nachfolgestaaten als eine neue Heimat, hatte Tatjana die Bekanntschaft der Ärztin Lena gemacht, die aus dem Grenzgebiet der Ukraine zu Russland stammt. Damals herrschte

Mehr anzeigen

dort noch kein Krieg. Aber Lenas Klinikchef hatte unter dem Eindruck der Perestroika und des Zerfalls der Sowjetunion festgestellt: "Unser Land liegt vom Bauchnabel bis zur Gurgel aufgeschnitten auf dem Operationstisch. Diese . . . Umwälzungen, diese Veränderungen . . . werden immer mehr Menschen produzieren, die zu allem bereit sind. Sie glauben nur an sich, denn woran sollen sie sonst glauben?" Es ist dieser Typus von postsowjetischem Menschen, der Lena außer Landes treibt, denn sie glaubt noch an mehr. Das ist die Emigrationsvorgeschichte im Roman.

Ihr guter Glaube aber wird gründlich erschüttert in Salzmanns Buch, das man einordnen kann in eine ganze Phalanx deutsch-russischer Erzählungen von jungen russisch-deutschen Autoren, die damit auch sämtlich große Erfolge gefeiert haben, ob sie nun Olga Grjasnowa, Dmitrij Kapitelman, Lena Gorelik oder Alina Bronsky heißen. Sie alle sind Kinder der Sowjetunion, mündig geworden in Deutschland, und ihre Romane bieten Doppelpsychogramme der jeweiligen Herkunft und des Einfindens ins neue Heimatland, das niemand von ihnen als heimelig beschreibt. Das liegt daran, dass sie sich rational mit Deutschland auseinandersetzen mussten, während die Erinnerung an die frühe Kinderzeit emotional besetzt ist. Salzmann, Jahrgang 1977, aber verlässt nun die gewohnten Bahnen, indem sie zur zentralen Protagonistin ihres Buchs eine Person macht, die zehn Jahre älter ist als sie selbst, weshalb Lena mit unsentimentalem Blick auf ihr Geburtsland blickt. Was aber eben nicht heißt, dass Lena den Glauben an die anderen Menschen verliert.

Im Grunde ist sie einig mit Tschechow, aus dessen "Onkel Wanja" der Titel von Salzmanns Roman entlehnt ist. Aber solche literarischen Reminiszenzen sind wiederum nicht die Sache der um eine Generation jüngeren Nina - ihr Geburtsjahr entspricht dem Auswanderungsjahr von Salzmann. "Wenn ich mir die Erinnerungstexte der ehemaligen Sowjetmenschen anschaue", sagt Nina im Mittelteil des Romans, "habe ich das Gefühl, sie haben nie miteinander gesprochen und wissen gar nicht, dass ihre Realitäten so unterschiedlich waren. Und sie werden es auch nie erfahren, weil sie miteinander nur in Zitaten von Schriftstellern reden, die vor Hunderten von Jahren gestorben sind." Das ist die Emigrationsnachgeschichte im Roman. (Und dabei selbst ein Zitat, das für Gebrauch in den nächsten paar Hundert Jahren taugt.)

"Im Menschen muss alles herrlich sein" ist ein Buch, das lange nachgeht. Nicht weil es eine originelle Geschichte erzählt - das tut es auch -, sondern weil dieser Roman unsere Zeit in die Schranken weist: "Um Ausreden zu haben, betrinkt man sich, und um Ausreden zu haben, kriegt man Kinder. Das Leben läuft einem aus dem Ruder, also setzt man ein weiteres Glied in diese Kette, in die man selbst eingespannt wurde. Dann ist man wenigstens dort nicht der letzte Depp, da kommt noch eine nach mir." Plötzlich erscheint der Lauf der Geschichte nicht als ein kontingenter, sondern als ein physikalisch bestimmbarer (wenn auch, so wiederum Nina, nur in Kategorien der Heisenberg'schen Unschärferelation).

Es sind vier Frauen, die hier Geschichte machen. Außer Lena, Tatjana und Nina ist da noch Edi, Lenas Tochter, ein echtes enfant terrible. Zu Buchbeginn wird sie zusammengeschlagen, und erst am Buchende werden wir die genauen Umstände erfahren, doch dazwischen erweist sie sich als der Katalysator des Quartetts. Als Journalistin hat sie zugleich die schärfste Beobachtungsgabe, doch es ist bezeichnend, dass Salzmann dieser Figur die Ich-Erzählperspektive nicht zugesteht. Die bleibt der jüngsten und damit auch noch naivsten unter den vier Frauen vorbehalten, und man spürt ihrer Stimme das Staunen über die Welt um sie herum an. Während Lenas Leben in der Ukraine die erste, erzählerisch stärkste Hälfte des Buches ausmacht und sich Edi und Tatjana die zweite, psychologisch packende teilen, wird Nina als Figur nie vergleichbar plastisch, aber das macht nichts, weil Salzmann ihr eine Präsenz des Unkörperlichen verleiht - Vergeistigung, die ihren Ausdruck in den Passagen mit dem intensivsten Formbewusstsein des Romans findet. Salzmanns Erfahrung im Verfassen von Theaterstücken artikuliert sich interessanterweise nicht in Dialogdominanz, sondern in einem spezifisch dramaturgischen Geschick bei der Textschichtung: Die Multiperspektivität des Geschehens resultiert nicht in bloßer Abwechslung der Fokussierung, sondern in sich überlagernden Blickwinkeln, als setzte Salzmann bei der Inszenierung des Geschehens eine Drehbühne ein. Und je weiter das Buch fortschreitet, desto mehr Fahrt scheint diese Drehbühne aufzunehmen.

Was bedeutet es schließlich, dass das am kommenden Montag erscheinende Werk auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis steht? Das war mit Salzmanns Debütroman, "Außer sich", vor vier Jahren auch schon gelungen. Der hatte einen ähnlichen zeithistorischen und geografischen Rahmen, aber als Hauptfiguren ein Zwillingspaar, dessen Identitäten vielfach gebrochen waren. Das hatte Sasha Marianna Salzmann den Ruf einer Protagonistin des Gender-Diskurses in der deutschen Literatur eingebracht. Ihr neuer Roman ist diesbezüglich konventioneller gehalten, aber ungleich komplexer gebaut. Seine inhaltliche Zugänglichkeit dürfte auch Formverächter verlocken - und ihnen hoffentlich ein Aha-Erlebnis bescheren. Avantgarde hat eben auch etwas mit Avancen ans Publikum zu tun; Salzmann könnte nun ein ganz großes erreichen. Entsprechend darf man nach dem Anfang mit der Longlist-Nominierung hoffen, dass der schon durch seinen Titel als introvertiert gekennzeichnete Roman "Im Menschen muss alles herrlich sein" auch in der Mitte des laufenden Preisprozesses dem extrovertierten "Außer sich" folgen wird, der es bis auf die Shortlist geschafft hatte. Und ihm womöglich dann am Ende etwas voraushaben wird. ANDREAS PLATTHAUS.

Sasha Marianna Salzmann: "Im Menschen muss alles herrlich sein." Roman.

Suhrkamp Verlag, Berlin 2021. 383 S., geb., 24,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Ihr guter Glaube aber wird gründlich erschüttert in Salzmanns Buch, das man einordnen kann in eine ganze Phalanx deutsch-russischer Erzählungen von jungen russisch-deutschen Autoren, die damit auch sämtlich große Erfolge gefeiert haben, ob sie nun Olga Grjasnowa, Dmitrij Kapitelman, Lena Gorelik oder Alina Bronsky heißen. Sie alle sind Kinder der Sowjetunion, mündig geworden in Deutschland, und ihre Romane bieten Doppelpsychogramme der jeweiligen Herkunft und des Einfindens ins neue Heimatland, das niemand von ihnen als heimelig beschreibt. Das liegt daran, dass sie sich rational mit Deutschland auseinandersetzen mussten, während die Erinnerung an die frühe Kinderzeit emotional besetzt ist. Salzmann, Jahrgang 1977, aber verlässt nun die gewohnten Bahnen, indem sie zur zentralen Protagonistin ihres Buchs eine Person macht, die zehn Jahre älter ist als sie selbst, weshalb Lena mit unsentimentalem Blick auf ihr Geburtsland blickt. Was aber eben nicht heißt, dass Lena den Glauben an die anderen Menschen verliert.

Im Grunde ist sie einig mit Tschechow, aus dessen "Onkel Wanja" der Titel von Salzmanns Roman entlehnt ist. Aber solche literarischen Reminiszenzen sind wiederum nicht die Sache der um eine Generation jüngeren Nina - ihr Geburtsjahr entspricht dem Auswanderungsjahr von Salzmann. "Wenn ich mir die Erinnerungstexte der ehemaligen Sowjetmenschen anschaue", sagt Nina im Mittelteil des Romans, "habe ich das Gefühl, sie haben nie miteinander gesprochen und wissen gar nicht, dass ihre Realitäten so unterschiedlich waren. Und sie werden es auch nie erfahren, weil sie miteinander nur in Zitaten von Schriftstellern reden, die vor Hunderten von Jahren gestorben sind." Das ist die Emigrationsnachgeschichte im Roman. (Und dabei selbst ein Zitat, das für Gebrauch in den nächsten paar Hundert Jahren taugt.)

"Im Menschen muss alles herrlich sein" ist ein Buch, das lange nachgeht. Nicht weil es eine originelle Geschichte erzählt - das tut es auch -, sondern weil dieser Roman unsere Zeit in die Schranken weist: "Um Ausreden zu haben, betrinkt man sich, und um Ausreden zu haben, kriegt man Kinder. Das Leben läuft einem aus dem Ruder, also setzt man ein weiteres Glied in diese Kette, in die man selbst eingespannt wurde. Dann ist man wenigstens dort nicht der letzte Depp, da kommt noch eine nach mir." Plötzlich erscheint der Lauf der Geschichte nicht als ein kontingenter, sondern als ein physikalisch bestimmbarer (wenn auch, so wiederum Nina, nur in Kategorien der Heisenberg'schen Unschärferelation).

Es sind vier Frauen, die hier Geschichte machen. Außer Lena, Tatjana und Nina ist da noch Edi, Lenas Tochter, ein echtes enfant terrible. Zu Buchbeginn wird sie zusammengeschlagen, und erst am Buchende werden wir die genauen Umstände erfahren, doch dazwischen erweist sie sich als der Katalysator des Quartetts. Als Journalistin hat sie zugleich die schärfste Beobachtungsgabe, doch es ist bezeichnend, dass Salzmann dieser Figur die Ich-Erzählperspektive nicht zugesteht. Die bleibt der jüngsten und damit auch noch naivsten unter den vier Frauen vorbehalten, und man spürt ihrer Stimme das Staunen über die Welt um sie herum an. Während Lenas Leben in der Ukraine die erste, erzählerisch stärkste Hälfte des Buches ausmacht und sich Edi und Tatjana die zweite, psychologisch packende teilen, wird Nina als Figur nie vergleichbar plastisch, aber das macht nichts, weil Salzmann ihr eine Präsenz des Unkörperlichen verleiht - Vergeistigung, die ihren Ausdruck in den Passagen mit dem intensivsten Formbewusstsein des Romans findet. Salzmanns Erfahrung im Verfassen von Theaterstücken artikuliert sich interessanterweise nicht in Dialogdominanz, sondern in einem spezifisch dramaturgischen Geschick bei der Textschichtung: Die Multiperspektivität des Geschehens resultiert nicht in bloßer Abwechslung der Fokussierung, sondern in sich überlagernden Blickwinkeln, als setzte Salzmann bei der Inszenierung des Geschehens eine Drehbühne ein. Und je weiter das Buch fortschreitet, desto mehr Fahrt scheint diese Drehbühne aufzunehmen.

Was bedeutet es schließlich, dass das am kommenden Montag erscheinende Werk auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis steht? Das war mit Salzmanns Debütroman, "Außer sich", vor vier Jahren auch schon gelungen. Der hatte einen ähnlichen zeithistorischen und geografischen Rahmen, aber als Hauptfiguren ein Zwillingspaar, dessen Identitäten vielfach gebrochen waren. Das hatte Sasha Marianna Salzmann den Ruf einer Protagonistin des Gender-Diskurses in der deutschen Literatur eingebracht. Ihr neuer Roman ist diesbezüglich konventioneller gehalten, aber ungleich komplexer gebaut. Seine inhaltliche Zugänglichkeit dürfte auch Formverächter verlocken - und ihnen hoffentlich ein Aha-Erlebnis bescheren. Avantgarde hat eben auch etwas mit Avancen ans Publikum zu tun; Salzmann könnte nun ein ganz großes erreichen. Entsprechend darf man nach dem Anfang mit der Longlist-Nominierung hoffen, dass der schon durch seinen Titel als introvertiert gekennzeichnete Roman "Im Menschen muss alles herrlich sein" auch in der Mitte des laufenden Preisprozesses dem extrovertierten "Außer sich" folgen wird, der es bis auf die Shortlist geschafft hatte. Und ihm womöglich dann am Ende etwas voraushaben wird. ANDREAS PLATTHAUS.

Sasha Marianna Salzmann: "Im Menschen muss alles herrlich sein." Roman.

Suhrkamp Verlag, Berlin 2021. 383 S., geb., 24,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Laut Rezensent Rainer Moritz kann Sasha Marianna Salzmanns zweiter Roman mit ihrem starken Debüt absolut mithalten. Vielleicht wirkt der Text zunächst etwas zugänglicher, weniger riskant, meint Moritz. Dass es sich tatsächlich um die gewachsene Souveränität der Autorin handelt, steht für Moritz fest. Wie Salzmann die Geschichte dreier Frauen aus der Ukraine über fast viereinhalb Jahrzehnte nacherzählt, von den 1970ern bis 2015, scheint dem Rezensenten stark. Poetische Bilder einer Kindheit wechseln laut Moritz mit Eindrücken vom Zerfall der Sowjetunion und vom postsowjetischen Chaos, das eine der Protagonistinnen schließlich nach Deutschland treibt. Salzmanns Erzähllust scheint Moritz allerdings im ersten Teil des Romans größer zu sein als im zweiten, wo Sprünge und Raffungen spürbare Lücken verursachen, wie er findet.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»Sasha Marianna Salzmanns Roman, der mit einer intensiven und bildreichen Sprache überzeugt, bietet eine andere Version der Erzählung, eine Perspektive jenseits von Klischees und dem schon hundertmal so Gelesenen.« Norma Schneider neues deutschland 20211019

Zweiter Teil misslungen

Ja, gerne habe ich die Geschichte aus der Sowjetunion gelesen, wie Lena das Ferienlager erlebt und wie Bestechung ihr half Ärztin zu werden. Aber dann will sie plötzlich nach Deutschland.

Und während ihre Beziehung mit einem Tscheschene in Russland …

Mehr

Zweiter Teil misslungen

Ja, gerne habe ich die Geschichte aus der Sowjetunion gelesen, wie Lena das Ferienlager erlebt und wie Bestechung ihr half Ärztin zu werden. Aber dann will sie plötzlich nach Deutschland.

Und während ihre Beziehung mit einem Tscheschene in Russland für Aufsehen sorgt, habe ich mich während des gesamten zweiten Teils gefragt, was die familiäre Migrationsgeschichte in Deutschland mir sagen soll.

Ich habe zügig bis zum Ende gelesen, aber ich habe durchgehalten, deswegen 2 Sterne. Elke Heidenreich und die Kritiker des Buches im Literarischen Quartett haben Recht.

Weniger

Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Unsentimentale Migrations-Geschichte

Mit dem bei Tschechow entlehnten Titel «Im Menschen muss alles herrlich sein» hat die in Wolgograd geborene Sasha Marianna Salzmann in ihrem zweiten Roman ironisch auf die Realität in der Sowjetunion hingewiesen. In dieser korrupten, …

Mehr

Unsentimentale Migrations-Geschichte

Mit dem bei Tschechow entlehnten Titel «Im Menschen muss alles herrlich sein» hat die in Wolgograd geborene Sasha Marianna Salzmann in ihrem zweiten Roman ironisch auf die Realität in der Sowjetunion hingewiesen. In dieser korrupten, menschen-verachtenden Diktatur wirkte die Aufforderung, etwas aus sich zu machen, nämlich wie der blanke Hohn. Die zwei Generationen umfassende Geschichte überspannt einen Zeitraum von fünf Jahrzehnten und demonstriert die Verhältnisse am Beispiel zweier Freundinnen und ihrer Töchter während der 1970er bis in die 1990er Jahre sowie ihre Schicksale nach der Emigration bis ins Jahr 2015.

Die Feier zum 50ten Geburtstag von Lena, der wichtigsten Protagonistin, umschließt diesen zweiteilig aufgebauten Roman klammerartig. Im ersten Teil wird von ihrer Kindheit in Gorlowka erzählt, dem ehemaligen Kaliningrad in der heutigen Ukraine. Während der Sommerferien staunt sie bei ihrer Großmutter in Sotschi über die mondäne Gesellschaft in dem Badeort, die in krassem Kontrast steht zu den ärmlichen Verhältnissen, in denen ihre Oma dort lebt. Später verbringt die herausragende Schülerin ihre Ferien jeweils in einem Pionierlager und beendet schließlich die Schule mit Auszeichnung. Trotzdem fällt sie durch die Aufnahmeprüfung für ein Medizinstudium. Erst im zweiten Anlauf wird sie angenommen, weil ihre Mutter als Leiterin eines Chemiewerkes all ihre Beziehungen hat spielen lassen. Und wie Lena später als Ärztin erkennen muss, ist auch das Gesundheitswesen durch und durch korrupt. Mit 24 heiratet sie schließlich eine Partybekanntschaft und bekommt ihre Tochter Edita. Irgendwann gibt sie dann dem Drängen ihres jüdischen Mannes nach, in den Westen auszuwandern, sie landen in Jena. Eines Tages ruft dort die ehemalige Friseuse Tatjana an, eine gute Freundin ihrer Cousine aus Mariupol. Ihr deutscher Freund hat sie in Berlin sitzenlassen, nachdem sie schwanger wurde und Nina geboren hat. Nun bittet sie Lena um Hilfe und bekommt sie auch, die beiden Frauen werden beste Freundinnen. Ihre Töchter aber können wenig miteinander anfangen, die lesbische Edita als ewiges Enfant terrible und die eigensinnige Journalistin Nina sind gar zu verschieden.

Eingebettet in diese multiperspektivisch erzählte Geschichte mit den doppelten Psychogrammen ihrer sich ebenso russisch-ukrainisch wie deutsch fühlenden Protagonistinnen sind genau beobachtete Szenen aus dem Alltag der völlig ungleichen Figuren. Allen gemeinsam sind ihre Probleme, sich in die deutsche Gesellschaft einzuleben, mit der sie sich streng rational auseinander setzen müssen, während die Heimat rein emotional beurteilt wird. Über Kinder heißt es an einer Stelle im Buch geradezu defätistisch: «Das Leben läuft einem aus dem Ruder, also setzt man ein weiteres Glied in diese Kette, in die man selbst eingespannt wurde. Dann ist man wenigstens dort nicht der letzte Depp, da kommt noch eine nach mir». Diese desaströsen Mutter-Tochter-Beziehungen sind einerseits geprägt von Verlusterfahrungen der Mütter und andererseits von der schwierigen Identitätssuche der Töchter. Die Männer aber sind allenfalls Randfiguren in diesem vielschichtigen Roman, über sie verliert die sich selbstbewusst als ‹nonbinär› outende Autorin kaum ein Wort.

Der unsentimental erzählte Roman zeichnet mit geradezu sezierendem Blick und in wunderbar einprägsamen Bildern ein Panorama des auf die Perestroika folgenden Chaos, an den sich für die Migrantinnen ein dornenreicher Neuanfang anschließt. Ihr schwieriges Leben war mitbestimmt von ethnischen Spannungen und den politischen Konflikten im Donbas und im Kaukasus. Erzählerisch fehlt es aber auch nicht an Humor, wie er am deutlichsten bei der jüdischen Geburtstagsfeier am Ende zum Tragen kommt. Im zweiten Teil des Romans verliert sich diese Fabulierlust allerdings ein wenig und es entstehen Lücken im Erzählfluss dieses äußerst komplex gebauten Romans, der fast alles fühlbar macht, aber so gut wie nichts erklärt.

Weniger

Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Lena wächst im ukrainischen Teil der Sowjetunion auf. Die Sommer darf sie bei der Großmutter in Sotschi verbringen, doch als sie zur Schule kommt, beginnt der Ernst des Lebens und die Eltern wissen, wie wichtig Leistung in der UDSSR ist. Das ganze Jahr über pauken, bevor dann das …

Mehr

Lena wächst im ukrainischen Teil der Sowjetunion auf. Die Sommer darf sie bei der Großmutter in Sotschi verbringen, doch als sie zur Schule kommt, beginnt der Ernst des Lebens und die Eltern wissen, wie wichtig Leistung in der UDSSR ist. Das ganze Jahr über pauken, bevor dann das Pionier-Lager die langen Ferien füllt. Früh schon ist ihre Mutter krank, die Ärzte scheinen nicht helfen zu können, was bei der kleinen Lena den Wunsch nach einem Medizinstudium weckt. Doch gute Leistungen allein genügen nicht, das Land ist korrupt und ohne die richtigen Menschen und entsprechende Zahlungen sind auch Bestnoten nichts wert. Sie kann sich den Traum erfüllen, ist erfolgreich, doch als das Land zusammenbricht, steht sie vor dem nichts und muss mit ihrer Familie in der Ferne neu beginnen.

Sasha Marianna Salzmanns Roman „Im Menschen muss alles herrlich sein“ springt über Generationen und Grenzen, der rote Faden bildet die Sprachlosigkeit der Töchter und Mütter. So wie Lenas Mutter und Großmutter in der beengten Wohnung in Gorlowka in der Oblast Donezk nicht zu einander finden, die eine schwerkrank, die andere die Freiheit am Schwarzen Meer vermissend, sind es später Lena und ihre Tochter Edi, die einander nicht verstehen, ebenso wie Lenas Freundin Tatjana und deren Tochter Nina. Sie habe allen Vorstellungen und Vermutungen über die anderen, der Mangel an Kommunikation jedoch führt sie immer wieder aneinander vorbei statt zueinander hin.

Dramaturgisch dreht sich die Geschichte im Kreis, beginnt in der Gegenwart in Deutschland, kehrt in Lenas sowjetische Kindheit zurück und nähert sich wieder an. Von Kindern mit großen Träumen, die ihre Realität jedoch nicht erfüllen kann, von Sprachlosigkeit in der Familie und dem Wunsch, sich in die Umwelt möglichst geräuschlos einzufügen, um nicht aufzufallen und dazuzugehören, was jedoch keiner der Frauenfiguren gelingt.

Für mich fügen sich zwar die Teile zu einem Gesamtbild, aber Lenas Lebensgeschichte über die drei letzten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts ist deutlich stärker als die nachfolgenden Handlungsteile. Sie wird als Charakter am greifbarsten, bekommt jedoch im Vergleich zu Edi, Tatjana und Nina auch den größten Raum, um sich zu entfalten. Es bleibt am Ende etwas Ratlosigkeit, wäre nicht mit der Flucht nach Deutschland schon der richtige Endpunkt gesetzt gewesen? Insbesondere Tatjanas Geschichte konnte mich kaum mehr erreichen, war auch zu wenig verbunden mit Lenas Vergangenheit, als dass sie für mich logische Handlungskonsequenz gewesen wäre.

Die Autorin hat ein Händchen für Dramaturgie und kann begeisternd erzählen, wie auch ihr Roman „Außer sich“ empfinde ich den aktuellen jedoch etwas zu sperrig, alles andere als ein geschmeidiger Lesegenuss, was ihn jedoch auch wiederum interessant und zu einem würdigen Kandidaten für die Longlist des diesjährigen Deutschen Buchpreises macht.

Weniger

Antworten 0 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für