Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

SPIEGEL BESTSELLERShortlist Deutscher Buchpreis 2023»Dieses Buch ist so mitreißend, feinsinnig und schonungslos, dass es mich einfach nicht loslässt.« Alena SchröderIn der DDR geboren, im wiedervereinigten Deutschland aufgewachsen. Als die Mauer fällt, ist Stine gerade einmal drei Jahre alt. Doch die Familie ist tief verstrickt. In ein System, von dem sie nicht lassen kann, und in den Glauben, das richtige Leben gelebt zu haben. Bestechend klar und kühn erzählt Anne Rabe von einer Generation, deren Herkunft eine Leerstelle ist.Stine kommt Mitte der 80er Jahre in einer Kleinstadt an der...

SPIEGEL BESTSELLER

Shortlist Deutscher Buchpreis 2023

»Dieses Buch ist so mitreißend, feinsinnig und schonungslos, dass es mich einfach nicht loslässt.« Alena Schröder

In der DDR geboren, im wiedervereinigten Deutschland aufgewachsen. Als die Mauer fällt, ist Stine gerade einmal drei Jahre alt. Doch die Familie ist tief verstrickt. In ein System, von dem sie nicht lassen kann, und in den Glauben, das richtige Leben gelebt zu haben. Bestechend klar und kühn erzählt Anne Rabe von einer Generation, deren Herkunft eine Leerstelle ist.

Stine kommt Mitte der 80er Jahre in einer Kleinstadt an der ostdeutschen Ostsee zur Welt. Sie ist ein Kind der Wende. Um den Systemwechsel in der DDR zu begreifen, ist sie zu jung, doch die vielschichtigen ideologischen Prägungen ihrer Familie schreiben sich in die heranwachsende Generation fort. Während ihre Verwandten die untergegangene Welt hinter einem undurchdringlichen Schweigen verstecken, brechen bei Stine Fragen auf, die sich nicht länger verdrängen lassen. Anne Rabe hat ein ebenso hellsichtiges wie aufwühlendes Buch von literarischer Wucht geschrieben. Sie geht den Verwundungen einer Generation nach, die zwischen Diktatur und Demokratie aufgewachsen ist, und fragt nach den Ursprüngen von Rassismus und Gewalt.

»Eine junge Frau will die Gewalt verstehen, die ihre Familiengeschichte durchdringt - und entlarvt dabei die brutale Selbstlüge einer ganzen Elterngeneration. Wie Anne Rabe eine eigene Sprache für diese Sprachlosigkeit findet - das ist ganz große Kunst.« Alena Schröder

Shortlist Deutscher Buchpreis 2023

»Dieses Buch ist so mitreißend, feinsinnig und schonungslos, dass es mich einfach nicht loslässt.« Alena Schröder

In der DDR geboren, im wiedervereinigten Deutschland aufgewachsen. Als die Mauer fällt, ist Stine gerade einmal drei Jahre alt. Doch die Familie ist tief verstrickt. In ein System, von dem sie nicht lassen kann, und in den Glauben, das richtige Leben gelebt zu haben. Bestechend klar und kühn erzählt Anne Rabe von einer Generation, deren Herkunft eine Leerstelle ist.

Stine kommt Mitte der 80er Jahre in einer Kleinstadt an der ostdeutschen Ostsee zur Welt. Sie ist ein Kind der Wende. Um den Systemwechsel in der DDR zu begreifen, ist sie zu jung, doch die vielschichtigen ideologischen Prägungen ihrer Familie schreiben sich in die heranwachsende Generation fort. Während ihre Verwandten die untergegangene Welt hinter einem undurchdringlichen Schweigen verstecken, brechen bei Stine Fragen auf, die sich nicht länger verdrängen lassen. Anne Rabe hat ein ebenso hellsichtiges wie aufwühlendes Buch von literarischer Wucht geschrieben. Sie geht den Verwundungen einer Generation nach, die zwischen Diktatur und Demokratie aufgewachsen ist, und fragt nach den Ursprüngen von Rassismus und Gewalt.

»Eine junge Frau will die Gewalt verstehen, die ihre Familiengeschichte durchdringt - und entlarvt dabei die brutale Selbstlüge einer ganzen Elterngeneration. Wie Anne Rabe eine eigene Sprache für diese Sprachlosigkeit findet - das ist ganz große Kunst.« Alena Schröder

Anne Rabe, geboren 1986, ist Dramatikerin, Drehbuchautorin und Essayistin. Ihre Theaterstücke wurden mehrfach ausgezeichnet. Als Drehbuchautorin war sie Teil der Kultserie 'Warten auf'n Bus'. Seit mehreren Jahren tritt sie zudem als Essayistin und Vortragende zur Vergangenheitsbewältigung in Ostdeutschland in Erscheinung. Anne Rabe lebt in Berlin. 'Die Möglichkeit von Glück' ist ihr Prosadebüt.

Produktdetails

- Verlag: Klett-Cotta

- 19. Aufl.

- Seitenzahl: 384

- Erscheinungstermin: 18. März 2023

- Deutsch

- Abmessung: 206mm x 128mm x 35mm

- Gewicht: 475g

- ISBN-13: 9783608984637

- ISBN-10: 3608984631

- Artikelnr.: 66297228

Herstellerkennzeichnung

Klett-Cotta Verlag

Rotebühlstr. 77

70178 Stuttgart

produktsicherheit@klett-cotta.de

Perlentaucher-Notiz zur Efeu-Rezension

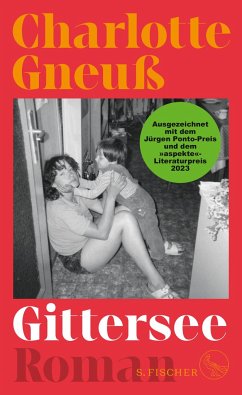

Letztes Jahr diskutierten die Feuilletons darüber, ob Charlotte Gneuß' in ihrem Roman "Gittersee" die DDR historisch akkurat dargestellt hat. Der zweite große DDR-Roman jener Saison war Anne Rabes "Die Möglichkeit von Glück", an dem der Literaturprofessor Stefan Müller nun in der Berliner Zeitung scharfe Kritik übt.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»Ein nötiges, formal fabelhaftes Gegengift gegen alle falsche Nostalgie.« Elmar Krekeler, Welt am Sonntag, 03. Dezember 2023

Rezensent Andreas Platthaus schätzt diesen Roman von Anne Rabe als Gegenpol zur DDR-Nostalgie, die den gegenwärtigen literarischen Diskurs prägt. Ihre Geschichte beginnt mit Paul Bahrlow, der, erschüttert von den Schrecken der NS-Zeit, all seine Hoffnungen in die neu gegründete DDR setzt, so der Rezensent. Seine erlebten Traumata wirken in der Familie nach, Tochter Monika wird später zu einer tyrannischen Mutter werden, deren Kind Stine erst unter ihr leidet, dann gegen sie aufbegehrt, erläutert Platthaus. Diese Einzelschicksale stehen stellvertretend für eine traumatisierte Generation, die im Totalitarismus aufwuchs, erkennt der Kritiker. So bietet Rabes Roman eine Erklärung für die "Gewaltgeschichte" Ostdeutschlands, die sich von der des Westens unterscheidet. Das ist so "formal berückend" wie soziologisch interessant, schließt Platthaus.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Offen und ehrlich;

Inhaltlich hat mir das Buch sehr gut gefallen. Die Erzählerin macht sich auf die Suche nach den Geheimnisse der Eltern und Großeltern und versucht, die Geschichten, die man ihr immer erzählt hat auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Die Prägung …

Mehr

Offen und ehrlich;

Inhaltlich hat mir das Buch sehr gut gefallen. Die Erzählerin macht sich auf die Suche nach den Geheimnisse der Eltern und Großeltern und versucht, die Geschichten, die man ihr immer erzählt hat auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Die Prägung durch Eltern und Umfeld in der DDR wird offen und schonungslos aufgedeckt und der Kampf um Freiheit von den Vorstellungen anderer ist nachvollziehbar. Die Charaktere sind gut geschildert und ich fand sie alle glaubwürdig und realistisch. Es wird versucht, möglichst viele Details auch über die Großeltern zu bekommen und man stellt sich unwillkürlich die Frage, was man seine eigenen Großeltern alles hätte fragen können und nicht getan hat. Die Erzählung ist nicht chronologisch, es gibt immer mal schwer einzuordnende Rückblenden, weshalb ich einen kleinen Abzug mache. Die Struktur im Buch ist mir etwas zu chaotisch und hätte übersichtlicher sein können, um dem Leser das Verständnis zu erleichtern. Nichtsdestotrotz ist es ein sehr lesenswertes, hochinteressantes Buch.

Weniger

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Ein intensiver Einblick in ostdeutsche Lebensweise.

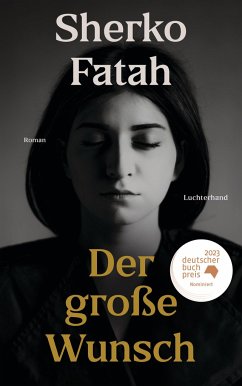

Das Cover zeigt ein dem Leser abgewendetes Mädchen in sommerlicher Bekleidung auf einer Schaukel sitzend, hineingeboren in eine Zeit voller Lügen und Verdrängung. Stine ist im vereinten Deutschland nach der Wende auf intensiver …

Mehr

Ein intensiver Einblick in ostdeutsche Lebensweise.

Das Cover zeigt ein dem Leser abgewendetes Mädchen in sommerlicher Bekleidung auf einer Schaukel sitzend, hineingeboren in eine Zeit voller Lügen und Verdrängung. Stine ist im vereinten Deutschland nach der Wende auf intensiver Spurensuche besonders in der eigenen Familiengeschichte. In ihren Reflektionen und Nachforschungen geht es um die Aufarbeitung in dem totalitären, autoritären System der ehemaligen DDR mit ihrer systemtreuen Familie, insbesondere mit ihrem Großvater Dr. Paul Bahrlow. Mit dem Fall der Mauer vollzieht sich eine historische Zäsur mit der Möglichkeit von Glück, wie der Buchtitel verrät. Durch die Wende wird hier vieles hinterfragt und gerät im eigenen Wertesystem des bisherigen Zusammenlebens durcheinander. Ihre Vergangenheitsbewältigung ist auch sprachlich verständlich aufgearbeitet. Thematisiert wird die physische, psychische und strukturelle Gewalt in den Familien, in Schulen, auf der Straße, auch mit Neonazis im Osten Deutschlands, selbst nach etlichen Jahrzehnten der Wiedervereinigung. Begriffe wie Jugendwerkhof, Torgau, Hohenschönhausen, Namensweihe, Blockwartmentalität, Jugendweihe, sozialistischen Planwirtschaft, Hakeburg, Junge Gemeinde, staatsnah, Wochenkrippe, Waldsiedlung, Bertolt Brecht etc. werden im Geschichtsunterricht an westdeutschen Schulen sicher nicht so bildlich im ostdeutschen Kontext vorgestellt. Selbst wenn keine Familienbande zu Ostdeutschland vorhanden sind, könnte politisches und geschichtliches Interesse hier geweckt worden.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Ein großes Stück Vergangenheitsbewältigung

„Meine Kindheit bleibt ein dunkler Traum, aus dem ich nicht aufwachen möchte.“

Die Erzählerin Stine, geboren 1986 in der DDR, erinnert sich an ihre Kindheit, die letzten Jahre der DDR, die neue Zeit, die …

Mehr

Ein großes Stück Vergangenheitsbewältigung

„Meine Kindheit bleibt ein dunkler Traum, aus dem ich nicht aufwachen möchte.“

Die Erzählerin Stine, geboren 1986 in der DDR, erinnert sich an ihre Kindheit, die letzten Jahre der DDR, die neue Zeit, die „Möglichkeit von Glück“.

Es ist eine besondere Zeit, die prägend für die Kinder der Wendezeit war.

Sie erkundet die Geschichte der Familie, der beiden Brüder (Großvater und Großonkel), die nach dem 2. Weltkrieg unterschiedliche Wege gingen, der eine im Osten, der andere im Westen.

„Wo kommen wir her? Wo kommt diese Familie her?“, möchte sie wissen.

Sie taucht tief in ihre Kindheit ein, die Eltern beide SED-Anhänger, die Mutter zelebriert grausame, erniedrigende Erziehungsrituale. „Ich weiß nicht mehr, wann das anfing. Wann der Wunsch in mir aufkam, mich selbst zu zerstören.“

Stine beginnt mit selbstverletzendem Verhalten und bricht nach endlosen Leidensprozessen den Kontakt zur Familie ab. In ihren inneren Monologen wird deutlich, wie sehr die Menschen, die sich eigentlich um sie hätten kümmern müssen, ihre Seele und ihren Körper verletzt haben. Und es wird ihr großer Wunsch in jeder Zeile spürbar, es bei ihren Kindern anders zu machen.

Die Erzählerin enttarnt die menschenverachtende Macht des DDR-Regimes. „Wir haben uns an das Schweigen um uns herum gewöhnt und an die Geschichten, die wir nicht verstanden haben. Wir wussten, wann wir besser nicht nachfragten, auch wenn hinten und vorne nichts stimmte.“

Und sie kritisiert die fehlende Auseinandersetzung mit dem System in der Zeit nach der Wende. Rechtsextremismus, Gewalt, werden nicht aufgearbeitet, sondern dem Westen zugeordnet.

Sie beschreibt eine traurige Jugend, in der Alkohol, Verrohung, Mobbing an der Tagesordnung sind.

„Dieses System ist in die Menschen gekrochen, hat sie geformt und unser Miteinander deformiert.“

Erschütternd ist, was die Recherchen über den geliebten Großvater zu Tage bringen.

Opa Paul ist das Beispiel eines Menschen, der als Kind im Proletariat der Weimarer Republik aufgewachsen ist, als Soldat den Nationalsozialismus erleiden musste, dann für die Propaganda der SED zuständig war, und dennoch von dem System der DDR enttäuscht wurde.

Er hat so viele Leben gelebt, die er teilweise verstecken oder „neu schreiben“ musste. „Er hat geglaubt, auf der Seite der Sieger zu stehen. Auf der richtigen Seite der Geschichte. (…) Und er hat sich geirrt.“ Das ist das traurige Fazit der Erzählerin über den Mann, den sie so geliebt hat.

Bei ihrer Auseinandersetzung mit der DDR-Vergangenheit aber auch den Rückschauen auf den Nationalsozialismus bedient sich die Autorin Anne Raabe historischer Quellen, aber auch eindringlicher Zitate aus literarischen Quellen.

So ist dieses Buch nicht nur ein persönliche Familiengeschichte, sondern ein erschütterndes Buch deutscher Geschichte. Keine DDR-Nostalgie. Zu Recht nominiert auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

einprägsame Erinnerungskultur

Nun war schon die Leipziger Buchmesse und ich habe immer die Shortlist des letzten Buchpreises zu lesen. Dies ist aber das vorletzte Buch, mir fehlt nur noch der Preisträger.

Und nach mühsamen Start hat mich Anne Rabe doch überzeugen …

Mehr

einprägsame Erinnerungskultur

Nun war schon die Leipziger Buchmesse und ich habe immer die Shortlist des letzten Buchpreises zu lesen. Dies ist aber das vorletzte Buch, mir fehlt nur noch der Preisträger.

Und nach mühsamen Start hat mich Anne Rabe doch überzeugen können. Sie erzählt nämlich im Rückblick von zwei Diktaturen – den Nazis und der DDR. Dies geschieht anhand ihres Großvaters, der weder als Stasi-Opfer noch als Stasi-Spitzel geführt wurde. Selbst 30 Jahre nach der Wende mag dieses Thema noch zu fesseln.

Außer der Badewannengeschichte fand ich dagegen die eigene, jetzige Familiengeschichte eher mühsam und den Titel des Buches kann ich mir bis heute nicht erklären.

Ich habe mich für 4 Sterne entschieden, wobei die gerade beschriebenen Mängel zeigen, dass es gerade so über 3 Sterne liegt. Mit der Bewertung möchte ich auch andeuten, dass es mir besser gefallen hat als die anderen Bücher der letztjährigen Shortlist.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Die Mär von den Ossis

Als großer DDR-Roman gelobt und auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises gewählt, hat das Debüt von Anne Rabe mit dem Titel «Die Möglichkeit von Glück» im vergangenen Jahr einen wichtigen Beitrag zum aktuellen literarischen …

Mehr

Die Mär von den Ossis

Als großer DDR-Roman gelobt und auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises gewählt, hat das Debüt von Anne Rabe mit dem Titel «Die Möglichkeit von Glück» im vergangenen Jahr einen wichtigen Beitrag zum aktuellen literarischen Diskurs geleistet. Auf starken Widerspruch stieß dabei vor allem die in diesem Roman vertretene These, dass erzieherische Gewalt und emotionale Kälte in den unter der Knute der sozialistischen Diktatur stehenden Familien in letzter Konsequenz zu den bekannten Gewaltexzessen und zum Erstarken der Rechtsextremen geführt hätten. Die auf dem Gebiet der DDR lebende Gesellschaft, die 56 Jahre lang, von 1933 bis 1989, also über Generationen hinweg, nur Diktatur erlebt hat, ist in Teilen mit der Demokratie offensichtlich überfordert und trauert dem «ersten Arbeiter- und Bauernstaat auf deutschem Boden» nach. Ein politisches Phänomen übrigens, das man ja überall auf der Welt wiederfindet und das von gewissen Protestierenden derzeit in der ¬ allen Ernstes ¬ vorgetragenen Forderung nach einem Kalifat gipfelt. Man braucht den starken Mann, man will «geführt» werden! Aber das sind Abschweifungen.

Eine der Autorin ähnelnde, drei Jahre vor dem Mauerfall geborene Ich-Erzählerin namens Stine beschreibt im vorliegenden Roman schonungslos ihre Kindheit im Kreise der Familie. Dabei konzentriert sie sich meist auf das Private, beschreibt detailreich die Verhältnisse während der Nach-Wende-Zeit in ihrer kleinen Stadt an der Ostsee, in der sie aufwächst. Ihre Eltern sind gar nicht erfreut über die Wiedervereinigung, zu tief waren sie verwurzelt in das sozialistische Unrechtssystem, dessen markantestes Kennzeichen die alles beherrschende, absurde Stasi war. Sie sind trotzdem überzeugt, das «richtige Leben» gelebt zu haben, sie halten weiterhin den Sozialismus für die bessere, gerechtere Staatsform, halten hartnäckig an ihrer Lebenslüge fest.

Die dominante Rolle in der Kindererziehung hat Stines Mutter, der Vater hält sich da weitgehend raus. Er ist ein liebevoller Vater, den bohrenden Fragen der älter werdenden Tochter nach der Vergangenheit aber weicht er hartnäckig aus. Innig verbunden ist Stine mit ihrem jüngeren Bruder, der wie sie unter der lieblosen Mutter leidet, die ihre Kinder, völlig emotionslos, mit harter Hand und viel Prügel erzieht. Dabei wendet sie ungerührt sogar sadistische Methoden an, denen ihre Kinder völlig schutzlos ausgeliefert sind. Der Vater greift in der Regel nicht ein, lässt die Mutter gewähren mit ihren grausamen Strafen. Diese schlimmen Erfahrungen und die heftigen Streitereien mit der Mutter, auch nachdem Stine schon selber ein Kind hat, führen zum Bruch mit den Eltern. Die Mutter traut ihrer Tochter die richtige Erziehung der Enkel nicht zu, sie geht sogar so weit und will ihr das Kind entziehen lassen. Weil doch die Stine einen total unkonventionellen Lebenswandel hat, und die falschen politischen Überzeugungen sowieso!

Formal changiert diese DDR- Geschichte zwischen Erzählung und akribisch recherchierter Dokumentation, wobei viele interessante Details zum Vorschein kommen und demonstrieren, was die politischen Umbrüche doch für deutliche Spuren in der Familien-Historie hinterlassen haben. Als eine besonders fragwürdige Figur stellt sich letztendlich der von Stine innig geliebte Opa heraus, der Stines Fragen immer ausgewichen ist. Aber genau dessen politische Verstrickungen sind es schließlich, die Stine am Ende des Romans, nach hartnäckigen Recherchen, doch noch offenlegen kann, ¬ geahnt hat sie es ja schon immer! Im ständigen Wechsel zwischen Ich-Erzählung und dem kursiv gesetzten inneren Monolog entwickelt die Autorin ihre Geschichte in einer angenehm lesbaren Sprache. Indem sie sich meist an das Private hält, benutzt sie in ihren episodischen Rückblicken auch mundartliche Einschübe, kurze Gedichte oder Kinderreime, landestypische Redewendungen. Es findet sich zudem aber auch die ironisch präsentierte Amtssprache der «besseren» Deutschen, die sich ihre DDR-Landsleute zu sein dünkten in den seligen Zeiten des sozialistischen Musterstaates.

Fazit: erfreulich

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Dieses Buch ist für mich keine Literatur, sondern eine Reportage, wie sie in Spiegel oder der SZ Seite Drei oder im Kursbuch erscheinen.

Die Erzählerin erzählt den Verlauf einer Recherche. Dabei erfahren wir von ihren Gefühlen gegenüber ihrer Mutter, und zwar zum Zeitpunkt …

Mehr

Dieses Buch ist für mich keine Literatur, sondern eine Reportage, wie sie in Spiegel oder der SZ Seite Drei oder im Kursbuch erscheinen.

Die Erzählerin erzählt den Verlauf einer Recherche. Dabei erfahren wir von ihren Gefühlen gegenüber ihrer Mutter, und zwar zum Zeitpunkt ihres damaligen Kindseins und zum Zeitpunkt ihres heutigen Erwachsenseins.

Mich hat dauern etwas gestört an den Sätzen. Ich habe nicht rausbekommen, ob ich die Situationen, die geschildert werden, als übel, gemein und geladen ablehne oder ob ich die Sprache, in denen diese Situationen vor Augen geführt werden, zu einfach finde.

In der Ebene oberhalt des Buches stellt sich mir die Frage, ob nun die Gewalt in den Familien im der kommunistischen und ostdeutschen SED-Diktatur eine andere war als die Gewalt in den Familien in dem christ- und sozialdemokratischen und westdeutschen Rechtsstaat. Mir scheint, dass es in der DDR doch etwas einfacher war, Gewalt in Familien unter den Teppich zu kehren.

Ich finde, wenn man das Buch als Reportage liest, ist es als Reportage lesenswert.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Die allermeisten Rezensionen, die ich über dieses Buch gelesen habe, berichten von einem Nach-Wende-Roman, von einer Geschichte, in der es um die Befindlichkeiten der Menschen in den neuen Bundesländern in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung geht, um die Schwierigkeiten, sich mit …

Mehr

Die allermeisten Rezensionen, die ich über dieses Buch gelesen habe, berichten von einem Nach-Wende-Roman, von einer Geschichte, in der es um die Befindlichkeiten der Menschen in den neuen Bundesländern in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung geht, um die Schwierigkeiten, sich mit den geänderten Lebensbedingungen zu arrangieren. Ja, darum geht es auch. Ich habe dieses Buch allerdings in erster Linie als die Geschichte einer dysfunktionalen Familie gelesen, als eine Geschichte von massivem psychischen und physischen Kindesmissbrauch.

Die Protagonistin Stine ist 1986 in Wismar geboren, war also bei der Wiedervereinigung drei Jahre alt. Ihre Eltern und Großeltern sind systemtreue Genossen, die mit den neuen Verhältnissen hadern. Doch dieser Umstand kann nicht Schuld daran sein, dass die Mutter ihre Kinder misshandelt, denn sie beginnt damit bereits, als Stine und ihr Bruder noch Babys sind, lässt sie bis zur Bewusstlosigkeit schreien, füttert sie nach der Uhr, kleidet sie nach dem Kalender und nicht nach dem Wetter, verbrüht sie in der viel zu heißen Badewanne. Abhärten will sie sie. Wogegen? Das bleibt ihr Geheimnis. Dass Stine davon tief gezeichnet ist, zeigt sich in der erwachsenen Frau und Mutter, die noch immer aufgeschreckt ist von den Manipulationsversuchen ihrer Mutter, die sich jetzt auch an die Enkelkinder richten. Diese Misshandlungen haben Spuren hinterlassen in Stines Selbstbewusstsein. Weil sie die Person, die sie dadurch wurde, für ihre Kinder nicht sein will, recherchiert sie die Leben ihrer Eltern und Großeltern, denn viel geredet wurde in der Familie nicht, nicht über Vergangenes und auch nicht über Verstorbene. Vorbei ist vorbei, tot ist tot, Deckel drauf, das war die Devise. Wer waren die Eltern früher? Was hat sie zu denen gemacht, die sie als Erwachsene sind?

Stine betreibt ihre Recherche sehr professionell. Sie wendet sich an das Wehrmachtsarchiv, um die Wege ihrer Großväter zu rekonstruieren, wird bei Einwohnermeldeämtern vorstellig und kontaktiert frühere Arbeitgeber der Großeltern und Eltern, um ein möglichst lückenloses Bild zu bekommen. Man könnte diese akribische Nachforschung als Stines Selbstheilungsprozess betrachten.

Neben der vordergründigen Geschichte um Stine wird auch allzu deutlich, dass es viele Dinge in der DDR gab, die es offiziell nicht geben durfte. Kriminalität, Kindesmisshandlung, rechtes Gedankengut - das soll es im besseren Deutschland nicht gegeben haben. Und dann gab es Dinge, von denen man heute lieber nicht mehr wissen möchte, dass es sie gab, wie die Jugendhöfe, Erziehungsanstalten für Kinder und Jugendliche, die nicht in die gängige Schublade passten. Eine umfassende Aufarbeitung fand bislang nicht statt.

Anne Rabe hat ein sehr spannendes, fesselndes Buch über eine völlig verkorkste Familie geschrieben. Dass diese Familie in der Post-DDR-Zeit lebt, erachte ich hinsichtlich der Missbrauchshandlung als zweitrangig. Natürlich hat diese Tatsache grundsätzlich Biografien beeinflusst. Allerdings hat es nicht das Verhalten der Mutter verursacht. Sie ist einfach ein Mensch mit einem maximal schlechten Charakter. Das kommt in allen Gesellschaften vor. Es ist aber ein komplexes, vielschichtiges Buch, das nicht auf den Mutter-Tochter-Konflikt reduziert werden sollte. Zu einem späteren Zeitpunkt werde ich den Roman noch einmal lesen, vielleicht hat dann ein anderer Aspekt für mich mehr Priorität. Mich hat der Roman nachdrücklich beeindruckt. Aber man braucht starke Nerven dafür, es ist definitiv kein Wohlfühlbuch.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

eBook, ePUB

Die Protagonistin Stine wird 1986 in einem kleinen Ort an der Ostsee in der DDR geboren. Ihre Eltern und Großeltern sind überzeugte Sozialisten. Stine wächst im wiedervereinigten Deutschland auf, doch die sozialistische Ideologie ist noch vielerorts spürbar. Stines …

Mehr

Die Protagonistin Stine wird 1986 in einem kleinen Ort an der Ostsee in der DDR geboren. Ihre Eltern und Großeltern sind überzeugte Sozialisten. Stine wächst im wiedervereinigten Deutschland auf, doch die sozialistische Ideologie ist noch vielerorts spürbar. Stines Lebensgeschichte hat mich sehr bewegt, insbesondere ihre harte und von Gewalt geprägte Kindheit. Die "Erziehungsmethoden" ihrer Mutter waren schockierend und umso befremdlicher, da sie Erzieherin in einem Kinderheim war.

Als Stines Großvater Paul stirbt, der nie viel aus seinem Leben erzählt hat, macht sie sich über das Bundesarchiv und andere Stellen auf Spurensuche. Stine möchte mehr über ihre Familie wissen, ihre Großeltern und Eltern, die nie über Vergangenes gesprochen haben, verstehen und darüber letzlich auch zu sich selbst finden. Die Jugend der Großeltern im Dritten Reich, ihre Kriegserlebnisse und das Schweigen darüber, der Aufbau der DDR und der Glaube an ein besseres Deutschland wirken bis in Stines Generation hinein. Hinzu kommen die Unsicherheiten der Nachwendezeit. Stines Gedanken hierzu und ihre innere Zerrissenheit sind sehr eindrücklich beschrieben und ich konnte mich sehr gut in sie hineinversetzen.

Die Autorin springt häufig zwischen verschiedenen Zeit- und Handlungsebenen her, war den Lesefluss leider etwas behindert. Allerdings spiegelt dieses Hin und Her Stines Gedankenwelt sehr gut wider.

Aufgrund der detaillierten Schilderungen von Stines Recherche zu Opa Paul in diversen Archiven und der Ich-Perspektive liest sich der Roman wie eine Autobiographie, ist aber fiktiv. Es wäre in einem Nachwort interessant gewesen zu erfahren, ob hier reale Biographien zugrunde lagen.

Fazit: Ein lesenswerter und bewegender Roman!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für