-53%12)

Sofort lieferbar

Gebundener Preis: 16,99 € **

Als Mängelexemplar:

Als Mängelexemplar:

**Frühere Preisbindung aufgehoben

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

4 °P sammeln!

Minimale äußerliche Macken und Stempel, einwandfreies Innenleben. Schnell sein! Nur begrenzt verfügbar.

Ein atemberaubender Roman über Männer und Frauen - und eine außergewöhnliche historische Figur, die beides war"Ich betrachte Sie in Ihrem seltsamen Jahrhundert voller Verwunderung. Zweihundertfünfzig Jahre nach meiner Zeit glauben Sie offenbar, Sie hätten die Wahlfreiheit erfunden, ein Mann oder eine Frau zu sein. "Diese unglaubliche Geschichte von Männern und Frauen, Täuschungen und Intrigen, unwahrscheinlichen Affären, heimlichen Fluchten und dramatischen Triumphen ist die Geschichte des Chevalier d'Eon de Beaumont, den es wirklich gab. Er war Diplomat, Soldat, Bibliothekar, Freimau...

Ein atemberaubender Roman über Männer und Frauen - und eine außergewöhnliche historische Figur, die beides war

"Ich betrachte Sie in Ihrem seltsamen Jahrhundert voller Verwunderung. Zweihundertfünfzig Jahre nach meiner Zeit glauben Sie offenbar, Sie hätten die Wahlfreiheit erfunden, ein Mann oder eine Frau zu sein. "

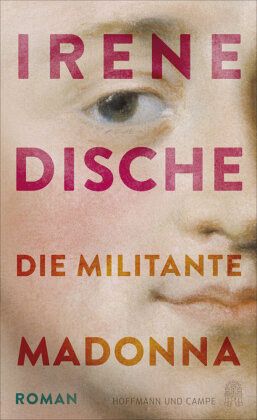

Diese unglaubliche Geschichte von Männern und Frauen, Täuschungen und Intrigen, unwahrscheinlichen Affären, heimlichen Fluchten und dramatischen Triumphen ist die Geschichte des Chevalier d'Eon de Beaumont, den es wirklich gab. Er war Diplomat, Soldat, Bibliothekar, Freimaurer, Degenfechter, Schriftsteller und Spion - und verbrachte den größten Teil seines turbulenten Lebens als Frau. Bis zu seinem Tod rätselte ganz London, wer die militante Madonna, die in öffentlichen Degenkämpfen alle Männer in die Knie zwang, wirklich war.

"Ich betrachte Sie in Ihrem seltsamen Jahrhundert voller Verwunderung. Zweihundertfünfzig Jahre nach meiner Zeit glauben Sie offenbar, Sie hätten die Wahlfreiheit erfunden, ein Mann oder eine Frau zu sein. "

Diese unglaubliche Geschichte von Männern und Frauen, Täuschungen und Intrigen, unwahrscheinlichen Affären, heimlichen Fluchten und dramatischen Triumphen ist die Geschichte des Chevalier d'Eon de Beaumont, den es wirklich gab. Er war Diplomat, Soldat, Bibliothekar, Freimaurer, Degenfechter, Schriftsteller und Spion - und verbrachte den größten Teil seines turbulenten Lebens als Frau. Bis zu seinem Tod rätselte ganz London, wer die militante Madonna, die in öffentlichen Degenkämpfen alle Männer in die Knie zwang, wirklich war.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Dische, IreneIrene Dische wurde in New York geboren. Heute lebt sie in Berlin und Rhinebeck. Bei Hoffmann und Campe erschienen unter anderem der Romanerfolg Großmama packt aus (2005), der Erzählungsband Lieben (2006), die Neuausgabe ihres gefeierten Debüts Fromme Lügen (2007) und zuletzt der Roman Schwarz und Weiß (2017).

Produktdetails

- Verlag: Hoffmann und Campe

- 1. Auflage

- Seitenzahl: 223

- Erscheinungstermin: 29. September 2021

- Deutsch

- Abmessung: 212mm x 132mm x 212mm

- Gewicht: 344g

- ISBN-13: 9783455011968

- ISBN-10: 3455011969

- Artikelnr.: 16004026

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

»Dische hat einen der bizarrsten, durchtriebensten Schelme Europas wieder ans Licht gehoben und belustigt-übermütig einen eigenen Beitrag zur heutigen Gender-Hysterie entworfen.« Lerke von Saalfeld Frankfurter Allgemeine Zeitung 20211002

Rezensentin Lerke von Saalfeld amüsiert sich köstlich mit Irene Disches ganz eigenem Beitrag zur aktuellen "Gender-Hysterie". Aus dem turbulenten Leben des Chevalier d'Èon erzählt sie, der im 18. Jahrhundert unter anderem als Diplomat, Agent und Fechter auf die Geschlechterrollen pfiff und sowohl als Mann als auch als Frau auftrat. Ob einige der abenteuerlichen Anekdoten, von denen der Chevalier hier in direkter Ansprache an die Leserschaft selbst berichtet - so habe er etwa versucht, ein Amazonenheer aufzubauen - wirklich stimmen oder der "blumigen Fantasie" des Chevalier entspringen, an dessen posthum erschienenen Memoiren Dische sich hier bediene, ist unklar, aber auch gar nicht wichtig, findet von Saalfeld. Ein fulminantes Leseabenteuer, freut sie sich.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 02.10.2021

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 02.10.2021Was scherte es ihn, ob er als Mann oder Frau galt

Irene Disches aberwitziger Roman über den Chevalier d'Éon, der schon im achtzehnten Jahrhundert die Geschlechtergrenzen überschritt

Es gab ihn wirklich, Charles Geneviève Louis Timothée d'Éon, kurz den Chevalier d'Éon, dem Irene Dische ein fulminantes, überbordend komisches Porträt gewidmet hat. Zunächst glaubt man, das könne doch alles nicht wahr sein: ein Adliger des achtzehnten Jahrhunderts, der die Hälfte seines Lebens als Frau lebte und an den russischen, englischen und französischen Höfen ein und aus ging. Dische hat einen der bizarrsten, durchtriebensten Schelme Europas wieder ans Licht gehoben und belustigt-übermütig einen eigenen Beitrag zur heutigen

Irene Disches aberwitziger Roman über den Chevalier d'Éon, der schon im achtzehnten Jahrhundert die Geschlechtergrenzen überschritt

Es gab ihn wirklich, Charles Geneviève Louis Timothée d'Éon, kurz den Chevalier d'Éon, dem Irene Dische ein fulminantes, überbordend komisches Porträt gewidmet hat. Zunächst glaubt man, das könne doch alles nicht wahr sein: ein Adliger des achtzehnten Jahrhunderts, der die Hälfte seines Lebens als Frau lebte und an den russischen, englischen und französischen Höfen ein und aus ging. Dische hat einen der bizarrsten, durchtriebensten Schelme Europas wieder ans Licht gehoben und belustigt-übermütig einen eigenen Beitrag zur heutigen

Mehr anzeigen

Gender-Hysterie entworfen.

Der Chevalier wurde 1728 in Frankreich geboren und starb 1810 in London. Petersburg, Paris und London waren die Stationen seines Wirkens in vielfältigen Rollen: als Diplomat, Agent, Soldat, Lebemann, Hochstapler, Büchernarr, Freimaurer, glänzender Degenfechter (auch in Frauenkleidern) und zwielichtiger Unternehmer. Alle Funktionen in beiderlei Geschlecht. "Die Natur hat mir das großzügigste Geschenk gemacht, äußerlich beiden Geschlechtern anzugehören. Hierher rührte die öffentliche Verwirrung. Ich war mit einer Stimme gesegnet, die für einen Mann als sehr hoch und für eine Frau als sehr tief galt. Ich war groß für eine Frau und klein für einen Mann. Hatte schöne Knöchel, sowohl für einen Mann als auch für eine Frau. Meine Uniform betonte meine Stärke und Beweglichkeit, ein Ballkleid hob meine Anmut hervor, und mein Alter spielte keine Rolle. Ich war nie auch nur auf die Idee gekommen, das eine Geschlecht zugunsten des anderen aufgeben zu müssen."

Am Hof in Petersburg hatte der Chevalier erlebt, wie die Zarin Elisabeth ganz selbstverständlich auch in Männerkleidung auftrat. Diesen Kleiderwechsel beherrschte auch er, auch wenn das weibliche Bekleidungsritual deutlich aufwendiger war und ihn unbeweglicher machte. An weibliche Schuhe mit hohen Absätzen, mit denen die Frauen seit ihrer Jugend gefesselt und vertraut waren, konnte er sich allerdings nie gewöhnen.

Vor seinem Tod begann der Chevalier d'Èon, seine Erinnerungen niederzuschreiben, die jedoch zu Lebzeiten nicht erscheinen durften, erst postum, 1836, erscheinen die "Mémoires du chevalier d'Èon - Le mystère de sa vie" in zwei Bänden in Paris (Neuausgabe als Reprint Paris 1998). Schon der alte Voltaire, der eine Begegnung mit Éon hatte, bemerkte: "Ich möchte prophezeien, dass Ihr kommenden Generationen ein großes Rätsel bleiben werdet." Ob wir diese Worte auf die Goldwaage legen dürfen, ist ungewiss, vielleicht hat Irene Dische sie den Memoiren entnommen, und vielleicht hat sie sich der mit einer blumigen Fantasie begabte Chevalier ausgedacht. So geht es dem Leser bei vielen Abenteuern, die der umtriebige Held anzettelt. Entspringen sie der Wahrheit, oder sind es lustige Zutaten der Autorin? Was auch immer, darauf kommt es nicht an, denn der Witz und die Ironie der Geschichte bleiben davon unberührt.

In London, wo Éon lange lebte und eine prachtvolle Residenz mit einer kostbaren Bibliothek unterhielt, wurden Wetten abgeschlossen, welchen Geschlechts der Franzose sei. Der Chevalier hielt sich bedeckt und verriet nichts. Im geselligen Umgang Londons verband sich ein Trio infernale: Zusammen mit einem Journalisten, Advokatus und windigen Geschäftemacher namens Morande und dem Dramatiker Beaumarchais wollte Éon groß einsteigen in den Unabhängigkeitskrieg in Nordamerika. Die drei versprachen sich Riesengewinne durch Handel mit Waffen und Tabak. Verrat und Intrigen ließen das Unternehmen scheitern, wie vieles im Leben des Chevalier. Der Tod Ludwigs XV., für den er in London gespitzelt hatte, war auch eine jähe Wende in seinem Leben. Der Chevalier musste auf Geheiß Ludwigs XVI. zurück nach Paris, und als Auflage für eine Pension galt, dass er fortan nur noch in Frauenkleidern aufzutreten habe. Andernfalls drohte ihm Kerker.

Der Chevalier fügte sich, hatte aber schon eine neue Idee. Er stellt ein Amazonenheer für Amerika auf. Nicht wenige Frauen folgen seinem Aufruf, aber auch dieses Unternehmen scheitert kläglich. Der wackere Androgyne lässt sich durch nichts anfechten, trotzt allen Anfeindungen und flieht nach London, denn die Französische Revolution bedroht ihn mit Enteignung. Doch auch in London verfolgt ihn das Pech. Sein einstiger Gönner stirbt, die Nachkommen berauben ihn seines Besitzes, der Chevalier kommt unter bei einer Pensionswirtin, bei der er schon früher in Gefahrensituationen Unterschlupf gefunden hatte.

Mit dieser Mrs Cole, die es wirklich gab, lässt Dische ihn in Armut und Bescheidenheit seinen Lebensabend verbringen. Er kam hoch hinaus und fiel tief, seine Abenteuerlust wurde dadurch nicht geschmälert. Ob Mann oder Frau, das scherte ihn nicht. Da der ganze Roman als eine Ansprache des Adligen an seine Leserschaft verfasst ist, gibt uns der Chevalier d'Éon am Ende eine Weisheit mit auf den Weg: "Damit habe ich hier die älteste Geschichte der Welt in einer ihrer unzähligen Varianten nacherzählt, um Sie daran zu erinnern, nicht so arrogant zu glauben, Sie hätten die Freiheit erfunden, ein Mann oder eine Frau zu sein." LERKE VON SAALFELD.

Irene Dische: "Die militante Madonna".

Roman.

Aus dem Englischen von Ulrich Blumenbach. Verlag Hoffmann und Campe, Hamburg 2021. 217 S. geb., 22,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Der Chevalier wurde 1728 in Frankreich geboren und starb 1810 in London. Petersburg, Paris und London waren die Stationen seines Wirkens in vielfältigen Rollen: als Diplomat, Agent, Soldat, Lebemann, Hochstapler, Büchernarr, Freimaurer, glänzender Degenfechter (auch in Frauenkleidern) und zwielichtiger Unternehmer. Alle Funktionen in beiderlei Geschlecht. "Die Natur hat mir das großzügigste Geschenk gemacht, äußerlich beiden Geschlechtern anzugehören. Hierher rührte die öffentliche Verwirrung. Ich war mit einer Stimme gesegnet, die für einen Mann als sehr hoch und für eine Frau als sehr tief galt. Ich war groß für eine Frau und klein für einen Mann. Hatte schöne Knöchel, sowohl für einen Mann als auch für eine Frau. Meine Uniform betonte meine Stärke und Beweglichkeit, ein Ballkleid hob meine Anmut hervor, und mein Alter spielte keine Rolle. Ich war nie auch nur auf die Idee gekommen, das eine Geschlecht zugunsten des anderen aufgeben zu müssen."

Am Hof in Petersburg hatte der Chevalier erlebt, wie die Zarin Elisabeth ganz selbstverständlich auch in Männerkleidung auftrat. Diesen Kleiderwechsel beherrschte auch er, auch wenn das weibliche Bekleidungsritual deutlich aufwendiger war und ihn unbeweglicher machte. An weibliche Schuhe mit hohen Absätzen, mit denen die Frauen seit ihrer Jugend gefesselt und vertraut waren, konnte er sich allerdings nie gewöhnen.

Vor seinem Tod begann der Chevalier d'Èon, seine Erinnerungen niederzuschreiben, die jedoch zu Lebzeiten nicht erscheinen durften, erst postum, 1836, erscheinen die "Mémoires du chevalier d'Èon - Le mystère de sa vie" in zwei Bänden in Paris (Neuausgabe als Reprint Paris 1998). Schon der alte Voltaire, der eine Begegnung mit Éon hatte, bemerkte: "Ich möchte prophezeien, dass Ihr kommenden Generationen ein großes Rätsel bleiben werdet." Ob wir diese Worte auf die Goldwaage legen dürfen, ist ungewiss, vielleicht hat Irene Dische sie den Memoiren entnommen, und vielleicht hat sie sich der mit einer blumigen Fantasie begabte Chevalier ausgedacht. So geht es dem Leser bei vielen Abenteuern, die der umtriebige Held anzettelt. Entspringen sie der Wahrheit, oder sind es lustige Zutaten der Autorin? Was auch immer, darauf kommt es nicht an, denn der Witz und die Ironie der Geschichte bleiben davon unberührt.

In London, wo Éon lange lebte und eine prachtvolle Residenz mit einer kostbaren Bibliothek unterhielt, wurden Wetten abgeschlossen, welchen Geschlechts der Franzose sei. Der Chevalier hielt sich bedeckt und verriet nichts. Im geselligen Umgang Londons verband sich ein Trio infernale: Zusammen mit einem Journalisten, Advokatus und windigen Geschäftemacher namens Morande und dem Dramatiker Beaumarchais wollte Éon groß einsteigen in den Unabhängigkeitskrieg in Nordamerika. Die drei versprachen sich Riesengewinne durch Handel mit Waffen und Tabak. Verrat und Intrigen ließen das Unternehmen scheitern, wie vieles im Leben des Chevalier. Der Tod Ludwigs XV., für den er in London gespitzelt hatte, war auch eine jähe Wende in seinem Leben. Der Chevalier musste auf Geheiß Ludwigs XVI. zurück nach Paris, und als Auflage für eine Pension galt, dass er fortan nur noch in Frauenkleidern aufzutreten habe. Andernfalls drohte ihm Kerker.

Der Chevalier fügte sich, hatte aber schon eine neue Idee. Er stellt ein Amazonenheer für Amerika auf. Nicht wenige Frauen folgen seinem Aufruf, aber auch dieses Unternehmen scheitert kläglich. Der wackere Androgyne lässt sich durch nichts anfechten, trotzt allen Anfeindungen und flieht nach London, denn die Französische Revolution bedroht ihn mit Enteignung. Doch auch in London verfolgt ihn das Pech. Sein einstiger Gönner stirbt, die Nachkommen berauben ihn seines Besitzes, der Chevalier kommt unter bei einer Pensionswirtin, bei der er schon früher in Gefahrensituationen Unterschlupf gefunden hatte.

Mit dieser Mrs Cole, die es wirklich gab, lässt Dische ihn in Armut und Bescheidenheit seinen Lebensabend verbringen. Er kam hoch hinaus und fiel tief, seine Abenteuerlust wurde dadurch nicht geschmälert. Ob Mann oder Frau, das scherte ihn nicht. Da der ganze Roman als eine Ansprache des Adligen an seine Leserschaft verfasst ist, gibt uns der Chevalier d'Éon am Ende eine Weisheit mit auf den Weg: "Damit habe ich hier die älteste Geschichte der Welt in einer ihrer unzähligen Varianten nacherzählt, um Sie daran zu erinnern, nicht so arrogant zu glauben, Sie hätten die Freiheit erfunden, ein Mann oder eine Frau zu sein." LERKE VON SAALFELD.

Irene Dische: "Die militante Madonna".

Roman.

Aus dem Englischen von Ulrich Blumenbach. Verlag Hoffmann und Campe, Hamburg 2021. 217 S. geb., 22,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Den Roman habe ich sehr gern gelesen. Er ließ mich in die Zeit von Louis XV. eintauchen, diese Atmosphäre am Hof, voller Intrigen und Intrigant*innen, in die Zeit, in der es gang und gäbe war, dass die Geliebten des Königs die Personalentscheidungen trafen, die fachliche Eignung …

Mehr

Den Roman habe ich sehr gern gelesen. Er ließ mich in die Zeit von Louis XV. eintauchen, diese Atmosphäre am Hof, voller Intrigen und Intrigant*innen, in die Zeit, in der es gang und gäbe war, dass die Geliebten des Königs die Personalentscheidungen trafen, die fachliche Eignung war dabei Nebensache.

Der Roman ließ mich bemerkenswerte Persönlichkeiten kennenlernen, die mir lange im Gedächtnis bleiben werden. Er hat mich wunderbar unterhalten und schöne Lesestunden geschenkt. Was will man mehr?

Klappentext beschreibt das Thema sehr gut. Die Versprechung wurde im Laufe der Geschichte voll eingelöst.

Eigentlich wollte ich nur kurz reinschauen, bin aber hängengeblieben, und nach paar Seiten war es unmöglich, das Buch aus der Hand zu legen.

Die Hauptfigur ist eine spannende, blitzgescheite, vielschichtige Persönlichkeit, die sich auch zu präsentieren weiß. Da war klar, dass ihre Geschichte zu Ende gelesen gehört.

Sehr schön erzählt. Mit einer Prise Humor und Ironie, mit viel Menschenkenntnis, wie man es vom Vorgänger aus der Feder von Irene Dische kennt.

Viele Sätze habe ich markiert, die viel Wahres aussagen, und damals wie heute ihre Gültigkeit haben.

Parallelen zur heutigen Zeit ließen sich problemlos ziehen. Und sehe da, manche Dinge haben sich nicht geändert, unabhängig davon, ob ein Monarch oder einer der heutigen Auserwählten an der Macht steht.

Das Thema Unterdrückung der Frauen wurde wunderbar plastisch zum Ausdruck gebracht. Schon allein die Kleiderordnung, die Enge der Korsette, die kaum das normale Atmen zuließen, die Schuhe, die nicht zum Laufen geeignet waren, die Perücken, alles war da, um die Frauen einzuengen und sie möglichst klein zu halten.

Etwas schade fand ich, dass das Rückgrat der Geschichte um die Beziehung zwischen der Hauptfigur und Pierre de Beaumarchais aufgebaut wurde. Dies trat zu sehr in den Vordergrund. Man hätte es besser lösen können.

Aber sonst war alles top. Mehrmals musste ich schmunzeln, zustimmend nicken. Und der letzte Satz brachte es wohl auf den Punkt.

Sehr gern gelesen.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Klappentext:

„Diese unglaubliche Geschichte von Männern und Frauen, Täuschungen und Intrigen, unwahrscheinlichen Affären, heimlichen Fluchten und dramatischen Triumphen ist die Geschichte des Chevalier d’Eon de Beaumont, den es wirklich gab. Er war Diplomat, Soldat, …

Mehr

Klappentext:

„Diese unglaubliche Geschichte von Männern und Frauen, Täuschungen und Intrigen, unwahrscheinlichen Affären, heimlichen Fluchten und dramatischen Triumphen ist die Geschichte des Chevalier d’Eon de Beaumont, den es wirklich gab. Er war Diplomat, Soldat, Bibliothekar, Freimaurer, Degenfechter, Schriftsteller und Spion – und verbrachte den größten Teil seines turbulenten Lebens als Frau. Bis zu seinem Tod rätselte ganz London, wer die militante Madonna, die in öffentlichen Degenkämpfen alle Männer in die Knie zwang, wirklich war.“

Autorin Irene Dische spricht mit ihrem Buch „Die militante Madonna“ ein, für die heutigen Verhältnisse, buntes Thema an: die Verwirklichung des eigenen Seins im Körper eines anderen. Andere würden Chevalier d’Eon de Beaumont als „Transvestit“ bezeichnen aber ich denke, er war nicht unbedingt in eine gewisse Richtung einzuordnen. Damals hat Chevalier d’Eon de Beaumont die Zeit und die Menschen um ihn herum wahrlich verrückt gemacht und hat sie sogar bis zu seinem Tot hinaus hinters Licht geführt. Nur wollte er das gar nicht, er hat so gelebt, eine gewisse Zeit als Frau verkleidet, wie er es eben für sich am besten hielt und das Leben so genießen konnte. Die Zeit damals war noch nicht reif für „solche Menschen“ (wobei man sich heute fragt ob wir da an einem besseren Punkt angekommen sind bei der ganze Hetzte und Häme gegen queere Menschen). Fest steht nur: die Welt war und ist bunt. Punkt. Und das ist gut so.

Um diesen Roman besser und vielleicht auch flüssiger und verständnisvoller verstehen zu können, sollte man zur Person Charles-Geneviève-Louis-Auguste-André-Timothée d’Éon de Beaumont (was für ein gewaltiger und klangvoller Name!), kurz Chevalier d’Eon de Beaumont, doch vorher etwas Wissen angehäuft haben. Denn bei vielen Punkten fragt man sich, ob diese wirklich der Realität entstammt und ja, sie tun es! Irene Dische nimmt uns in die Zeit von damals mit und wir dürfen zumindest vor dem inneren Auge den Chevalier d’Eon de Beaumont wahrhaftig erleben. Er war beruflich ein Tausendsassa und auch damit schon seiner Zeit meilenweit voraus. Er war ein Fechter mit besonderem Ruf und traf dabei jeden Gegner ins Herz. Er wusste die Leute zu beeindrucken aber auch seine Maske nicht zu verlieren. d‘Eon hatte aber auch andere Seiten: es gab Zeiten, da wollte er gern wieder Mann sein und dies auch leben, aber sein Frau-sein hatte ihn in so manche prekäre Lage gebracht, ohne die er es ohne Rock und Brüste nicht heraus geschafft hätte. Es war nicht immer leicht „Frau“ zu sein bzw. seinen Mann zu stehen. d‘Eon zeigte der Welt aber das man es schafft.

Der Schreibstil Disches ist flüssig und ausdrucksstark. Einige Themen zu d‘Eon beleuchtet sie intensiver als andere. Ihr „Protagonist“ bringt unheimlich viel Farbe mit hinein und sie hält sich deshalb mit weiteren Ausschmückungen zurück, was auch wirklich sehr gut strukturiert war. Alles in allem ein sehr, sehr guter Roman über einen ganz besonderen Menschen - 4 von 5 Sterne.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Der Chevalier d’Éon de Beaumont hat wirklich gelebt und er erzählt uns in diesem Roman seine Geschichte. Er war adlig, gebildet und bewegte sich in höchsten Kreisen. Im Auftrag des französischen Königs agiert er in London als Diplomat und Spion. Doch er kann sich …

Mehr

Der Chevalier d’Éon de Beaumont hat wirklich gelebt und er erzählt uns in diesem Roman seine Geschichte. Er war adlig, gebildet und bewegte sich in höchsten Kreisen. Im Auftrag des französischen Königs agiert er in London als Diplomat und Spion. Doch er kann sich seiner Position nie sicher sein. Er manipuliert und intrigiert und betrachtet das leben als ein Spiel. Mal tritt er als Frau auf und mal als Mann. Die wettlustigen Engländer schließen Wetten auf sein Geschlecht ab. Als der König stirbt und sein Sohn an dessen Stelle tritt, wird es eng für d’Eon. Er muss nach Frankreich zurückkehren und dort als Frau leben, wodurch er keine Ansprüche mehr geltend machen kann. Er ist zum Spielball politischer Ränke geworden.

Irene Dische hat einen tollen und humorvollen, manchmal einen etwas zynischen Schreibstil. Sie lässt den Chevalier d'Eon de Beaumont seine Geschichte erzählen, wobei er den Leser/die Leserin direkt anspricht und dabei springt er auch schon mal in die jetzige Zeit, um Vergleiche zu ziehen.

Auch wenn der Protagonist mit anderen sein Spiel treibt und dabei wenig rücksichtsvoll ist, so war er mir dennoch nicht unsympathisch. Sowohl in seiner Dragoneruniform als auch in Frauenkleidern macht er eine gute Figur. Ist es da ein Wunder, dass die wettverrückten Engländer nicht mehr zu halten sind und manchmal ihren gesamten Besitz verspielen. D‘Eon freundet sich mit dem windigen Journalisten Morande und dem raffinierten Pierre de Beaumarchais, in den er sich verliebt, an. Er steht auch zu seinen Freunden, selbst dann, als er erkennt, dass sie nur den eigenen Vorteil im Blick haben. Das Leben des Chevaliers ist ein einziges Auf und Ab, mal luxuriös, mal ärmlich, mal hat er seine Ränke gesponnen, mal geriet er in das Netz von anderen. Er war eine vielschichtige Persönlichkeit und hatte ein turbulentes Leben.

Ich kann diesen unterhaltsamen Roman nur empfehlen.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

eBook, ePUB

Damals wie heute

"Ich betrachte Sie in ihrem seltsamen Jahrhundert voller Verwunderung. Zweihundertfünfzig Jahre nach meiner Zeit glauben sie offenbar, sie hätten die Wahlfreiheit erfunden, ein Mann oder eine Frau zu sein. … In meiner Zeit und in meinen Kreisen sprachen …

Mehr

Damals wie heute

"Ich betrachte Sie in ihrem seltsamen Jahrhundert voller Verwunderung. Zweihundertfünfzig Jahre nach meiner Zeit glauben sie offenbar, sie hätten die Wahlfreiheit erfunden, ein Mann oder eine Frau zu sein. … In meiner Zeit und in meinen Kreisen sprachen wir, wie es uns gefiel, in den obersten Gesellschaftsschichten, am kultiviertesten Hof der Welt kleideten sich die Männer wie Frauen und die Frauen wie Männer, und niemand regte sich über solche Kinkerlitzchen auf.“ (6)

So spricht der Chevalier d’Éon de Beaumont die Leserschaft gleich an den ersten Seiten seiner Erzählung an. In einer theatralischen selbstgefälligen Sprache erzählt er die Geschichte seines turbulenten Lebens in der Zeit vom 1728 bis 1810. Der Chevalier war ein französischer Diplomat, Soldat, Freimauer, Schriftsteller und Degenfechter. Als treuer Diener und Spion des französischen Königs Ludwig XV. verweilt er einige Zeit unter dem Namen Lea de Beaumont am Hof der Zarin Elisabeth von Russland.

Da er genauso gern den Dragoneruniform wie auch weibliche Kleider trägt und sein wahres Geschlecht nicht verraten will, wurden in London, wo er zuerst als Interimsbotschafter weiterhin in Diensten des Ludwig XV. steht, mehrere Wetten mit extrem hohen Einsätzen abgeschlossen. Das Thema seiner Identität überwiegt in dem Roman, genauso wie sie auch sein wahres Leben beeinflusst und zum größten Teil bestimmt hat. Denn die Neugier über sein wahres Ich ist unermesslich und, genauso wie die unaufgelösten Wetten, ruft sie unterschiedliche Reaktionen in der Gesellschaft und dem Freundeskreis auf.

Ausführlich berichtet der Ich-Erzähler d`Eon über das gesellschaftliche Leben in London und Frankreich des 18. Jahrhunderts, über politische Intrigen und Machtspielen, ungewöhnliche Freundschaften, Liebe und Verrat. Bekannte historischen Persönlichkeiten, wie Voltaire oder Benjamin Franklin, durchkreuzen sein Leben, wichtige politische Ereignisse bestimmen es.

„Die militante Madonna“ ist jedoch keine Biografie des ungewöhnlichen Chevaliers. Es ist vielmehr ein Roman, der auf viele Parallele zwischen Damals und Jetzt aufmerksam macht und der heutigen Leserschaft ermöglicht, einen kritischen Blick nicht nur auf das Leben einer ungewöhnlichen, historisch belegten Figur zu werfen. Der Roman animiert uns auch mit einem kritischen Blick die „Kinkerlitzchen“ der heutigen Welt zu betrachten. Denn wir die Autorin in dem Sinne fast zum Schluss schreibt: „es geschieht nichts Neues unter der Sonne“. (165)

Mich hat die Figur des Romans fasziniert; ihr Wissen, ihre Gewandtheit, Kampfgeist und Anpassungsfähigkeit in allen Lebenslagen sind bemerkenswert. Der Roman hat mir viele fesselnde, lehrreiche Lesestunden beschert. Ich kann ihn wärmstens empfehlen!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Viele unserer heutigen Stars und Sternchen würden neben Chevalier d'Éon, einem Adligen aus dem 18. Jahrhundert, regelrecht blass aussehen. Er war Botschafter Frankreichs in England, Agent, Soldat, ein Hochstapler, Büchernarr, Freimaurer und genoss es, immer wieder als Frau zu …

Mehr

Viele unserer heutigen Stars und Sternchen würden neben Chevalier d'Éon, einem Adligen aus dem 18. Jahrhundert, regelrecht blass aussehen. Er war Botschafter Frankreichs in England, Agent, Soldat, ein Hochstapler, Büchernarr, Freimaurer und genoss es, immer wieder als Frau zu leben.

"Die Natur hat mir das großzügigste Geschenk gemacht, äußerlich beiden Geschlechtern anzugehören. Hierher rührte die öffentliche Verwirrung. Ich war mit einer Stimme gesegnet, die für einen Mann als sehr hoch und für eine Frau als sehr tief galt. Ich war groß für eine Frau und klein für einen Mann. Hatte schöne Knöchel, sowohl für einen Mann als auch für eine Frau. Meine Uniform betonte meine Stärke und Beweglichkeit, ein Ballkleid hob meine Anmut hervor, und mein Alter spielte keine Rolle. Ich war nie auch nur auf die Idee gekommen, das eine Geschlecht zugunsten des anderen aufgeben zu müssen."

Die Gesellschaft akzeptierte das mit nicht mehr Geraune als heutzutage, doch immer wieder kam es durch Wetten mit ausufernden Einsätzen darüber, welches Geschlecht der Chevalier habe, zu Eklats. Seine Freunde, der Klatschjournalist Morande sowie der Dramatiker Beaumarchais versuchten dadurch an Geld zu kommen und fädelten eine Reihe Intrigen ein.

Es ist eine illustre Lebensspanne, die Irene Dische durch den Chevalier selbst erzählen lässt, der sich direkt an sein lesendes Publikum wendet. Es wird gelogen, betrogen, intrigiert und geschmeichelt, wobei die Hauptfigur sich noch zurückhält. Doch wie seine Freunde vorgehen, nur auf den eigenen Vorteil bedacht und ohne Rücksicht auf Verluste, lässt mich nur den Kopf schütteln. Was findet er an diesen entsetzlichen Menschen, dass er ihnen über Jahre hinweg die Treue hält?

So wenig man eine Antwort auf diese Frage erhält, so wenig erfährt man über die tieferen Beweggründe der einzelnen Figuren. Die Charaktere wirken blass, die einzelnen Personen bleiben nicht im Gedächtnis. In erster Linie ist es ein unterhaltsames Panoptikum, in dessen Zentrum der Chevalier d'Éon steht; ein Buch mit Klatsch- und Tratschgeschichten aus dem 18. Jahrhundert. Heutzutage liest man so etwas in der GALA ;-)

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für