-63%12)

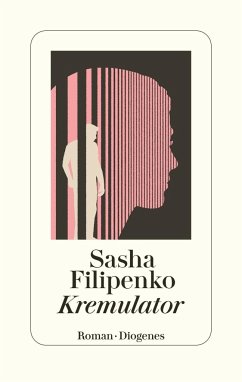

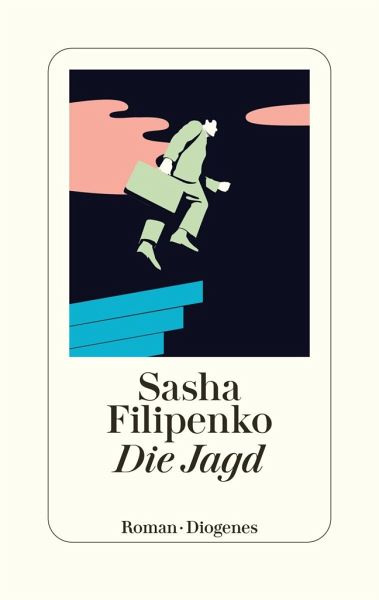

Sasha Filipenko

Gebundenes Buch

Die Jagd (Mängelexemplar)

Sofort lieferbar

Gebundener Preis: 23,00 € **

Als Mängelexemplar:

Als Mängelexemplar:

**Frühere Preisbindung aufgehoben

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

4 °P sammeln!

Minimale äußerliche Macken und Stempel, einwandfreies Innenleben. Schnell sein! Nur begrenzt verfügbar.

Ein Journalist, der zu viel weiß. Ein Sohn, der seinen Vater verrät. Ein Oligarch, der keine Gnade kennt. Ein korrupter Schreiberling ohne jeden Skrupel. Medien, die auf Bestellung einen Ruf ruinieren. Sasha Filipenko erzählt die Geschichte des idealistischen Journalisten Anton Quint, der sich mit einem Oligarchen anlegt. Worauf dieser den Befehl gibt, Quint fertigzumachen. Die Hetzjagd ist eröffnet.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Sasha Filipenko, geboren 1984 in Minsk, stammt aus Belarus und schreibt auf Russisch. Nach einer abgebrochenen klassischen Musikausbildung studierte er Literatur in St. Petersburg und arbeitete als Journalist, Drehbuchautor, Gag-Schreiber für eine Satireshow und als Fernsehmoderator. Sein Roman ¿Die Jagd¿ war ein ¿Spiegel¿-Bestseller. 2020 musste er mit seiner Familie Russland verlassen und lebt seither in der Schweiz. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Preise, zuletzt 2024 den Prix Transfuge du meilleur roman européen für seinen Roman ¿Kremulator¿.

Produktdetails

- Verlag: Diogenes

- Originaltitel: Trawlja

- 03. Aufl.

- Seitenzahl: 288

- Erscheinungstermin: 23. Februar 2022

- Deutsch

- Abmessung: 188mm x 124mm x 25mm

- Gewicht: 306g

- ISBN-13: 9783257071580

- ISBN-10: 3257071582

- Artikelnr.: 71165231

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Rezensentin Kerstin Holm kann nur staunen, wie genau der belarussische Schriftsteller Sasha Filipenko schon vor sechs Jahren in seinem Roman um einen Investigativjournalisten auf Oligarchenjagd, der schließlich selbst zur Beute wird, russische Verhältnisse abgebildet hat. Auch wenn der Autor den heutigen Grad der Verrohung des Systems Putin damals noch nicht erahnen konnte, entfaltet er in musikalisch gesetzten "filmischen Szenen" seinen "brutalen Stoff", erklärt Holm. Übereinstimmungen mit der Wirklichkeit, namentlich Figuren-Ähnlichkeiten mit Alexej Nawalnyi oder Juri Dmitrijewdem sind ausdrücklich gewollt, ahnt Holm.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»'Die Jagd' ist ein Pageturner.« Uli Hufen / WDR 3 WDR 3

Gebundenes Buch

Anton Quint ist Journalist in Moskau, kein einfacher Beruf, vor allem nicht dann, wenn man gegen Korruption und für das Aufdecken illegaler Machenschaften kämpft. Er weiß, dass sein Job gefährlich ist, schon vier seiner Kollegen sind ums Leben gekommen, auch die Geburt seiner …

Mehr

Anton Quint ist Journalist in Moskau, kein einfacher Beruf, vor allem nicht dann, wenn man gegen Korruption und für das Aufdecken illegaler Machenschaften kämpft. Er weiß, dass sein Job gefährlich ist, schon vier seiner Kollegen sind ums Leben gekommen, auch die Geburt seiner Tochter und das eindringliche Bitten seiner Frau können ihn nicht aufhalten, denn er ist gerade einer großen Geschichte auf der Spur. Diese führt zu dem Oligarchen Slawin, der vorgeblich sein Vaterland liebt, was ihn aber nicht daran hindert, zig Immobilien im Ausland zu besitzen. Der Journalist ist ihm ein Dorn im Auge und so beauftragt er seinen Neffen Kalo und dessen Freund Lew, dafür zu sorgen, dass Quint das Land verlässt. Wie ist egal, ebenso die Kosten. Ein perfider Plan wird ausgeheckt und umgesetzt und Anton muss machtlos zusehen, wie sein Leben zerstört wird.

Bei gesellschaftskritischen oder politischen Romanen, drängt sich immer ein wenig die Frage auf, wie viel Meinung des Autors in dem Text steckt. Sasha Filipenko ist jenseits des Schreibens weißrussischer Aktivist – mit allen Gefahren, die dazugehören. Es mutet fast verwunderlich an, dass sein Roman „Die Jagd“ für die beiden größten russischen Literaturpreise nominiert war, wenn man sich die Brisanz des Inhalts anschaut. Es ist eine gnadenlose Abrechnung mit dem politischen System und der durch dieses gesteuerten Presse. Aber auch mit der Bevölkerung, die dies hinnimmt und sich eingerichtet hat.

„Ich bin unlogisch, und das gibt mir recht. Russland ist ein Land, in dem die Mehrheit nur Lügen glauben will.“

Lew hat als Kind in den 90ern den Abstieg seiner Familie miterlebt, von teuren Klamotten und Chauffeur und Privatschule ist nichts mehr geblieben. Er hat verstanden, dass er sich anpassen muss, wenn er in Russland überleben will. Das Angebot seines Schulfreunds für Onkel Wolodja, den Oligarchen, zu arbeiten, ist verlockend und bald schon füttert er das Internet mit Lügen und Erfindungen und hat sogar Spaß daran. Bis die große Aufgabe kommt, den unbequemen Journalisten zu vertreiben, die weitaus mehr erfordert.

Kalo und Lew wählen eine Strategie der Zermürbung. Seine Wohnung wird zum Kampfplatz, die „neuen Nachbarn“ tyrannisieren Anton und seine Familie. Daneben wird eine mediale Schmutzkampagne gestartet, die den vormals angesehenen Reporter schnell ins Abseits befördert, Freunde und Familie wenden sich von ihm ab, glauben das, was über ihn geschrieben wird, oder haben selbst so viel Angst vor Repressalien, dass sie sich schnell von ihm distanzieren.

„Vielleicht irre ich mich, aber mein erster Eindruck ist: Russland ist ein Land der Klischees. Die Leute sprechen mehrheitlich in den Parolen, die sie tags zuvor im Fernsehen aufgeschnappt haben. Es ist nicht üblich, Informationen zu verdauen.“

Filipenko schildert detailliert, wie einfach es ist, Anton zu diskreditieren und letztlich gesellschaftlich und beruflich zu töten. Noch dazu viel ungefährlicher, als ihn einfach zu töten, denn schnell springen andere mit auf den Zug auf und führen das fort, was Kalo und Lew initiiert haben. Besonders ironisch dabei eine Kurzgeschichte des Reporters, in der der fiktive TV Sender Execution-HD die Öffentlichkeit über vermeintliche Straftäter urteilen lässt. Hier: ein Blog-Beitrag ohne Inhalt. Die Empörung ist groß, man hat verstanden, was der Urheber damit sagen will und dafür gehört der Vaterlandsverräter hart bestraft. Was zu Beginn des Romans noch absurd amüsant anmutet, ist jedoch nur der Hinweis darauf, was Anton erwartet.

Man hat beim Lesen keine Zweifel, dass sich all dies genau so, wie es Filipenko schildert, zutragen könnte. Wer Geld hat und mit den richtigen Menschen befreundet ist, kann sich offenbar alles kaufen und alles erlauben. Kollateralschäden, wie Slawins eigener Sohn Alexander oder Antons Familie, werden billigend in Kauf genommen.

Man soll Literatur nicht zwingend als Abbild der Realität sehen, aber es fällt schwer, dies hier nach den Ereignissen in Russland un

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Sasha Filipenkos neues Buch war schwierig und gerade zur jetzigen Zeit nicht leicht zu lesen. Der Autor ist Weißrusse und kritisiert in seinen Büchern die Politik Russlands und Weißrusslands. Er nutzt seine Geschichten, seine Charaktere, um Kritik zu üben.

Viele …

Mehr

Sasha Filipenkos neues Buch war schwierig und gerade zur jetzigen Zeit nicht leicht zu lesen. Der Autor ist Weißrusse und kritisiert in seinen Büchern die Politik Russlands und Weißrusslands. Er nutzt seine Geschichten, seine Charaktere, um Kritik zu üben.

Viele Grausamkeiten und schockierenden Vorgänge versteckt er in Nebensätzen und trotzdem treffen sie den Lesenden. Es geht um Macht und Manipulation, über die Bereitschaft für Geld Dinge zu tun, die ungeheuerlich sind, um Lügen und Betrug. Wie wenige (reiche und einflussreiche) Menschen ein Land steuern und sich Vorteile verschaffen.

Ich muss zugeben, dass der Anfang der Geschichte für mich sperrig war. Es wollte nicht so richtig flüssig durch die Zeilen gehen. Die Sätze sind recht kurz und man hat das Gefühl, sie enden abrupt. Die Distanz zwischen dem Autor und seinen Charakteren ist groß, die Kälte dazwischen auch. Ich kam auch kaum näher heran, aber je weiter die Geschichte voran ging, desto weniger wollte ich es. Es werden Drohungen ausgesprochen, die wie ein Schwert über der gesamten Geschichte schwebten und auch für den Lesenden spürbar wurden.

Das Buch ist mit 288 Seiten recht schmal, aber es hinterlässt einen beklemmenden Eindruck. Die Sprache ist gewöhnungsbedürftig, aber passend zum Thema. Sie schafft es, dass man die Kälte, die Bedrohung und die Jagd fast spüren kann.

Es ist keine leichte Kost, die der Autor dem Lesenden zumutet, aber es lohnt sich ihr anzunehmen.

Rote Kreuze von Sasha Filipenko lohnt sich ebenfalls.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

eBook, ePUB

Der Autor schreibt dieses Mal über einen mutigen Journalisten, der sich mit den Reichen Russlands anlegt. Anton Quint ist sein Name und was dieser erlebt, ist keineswegs abwegig. In Deutschland passieren solche Hetzjagden ebenfalls immer wieder.

„Die Jagd“ ist ein weiterer …

Mehr

Der Autor schreibt dieses Mal über einen mutigen Journalisten, der sich mit den Reichen Russlands anlegt. Anton Quint ist sein Name und was dieser erlebt, ist keineswegs abwegig. In Deutschland passieren solche Hetzjagden ebenfalls immer wieder.

„Die Jagd“ ist ein weiterer hervorragender Roman des Autors Sasha Filipenko. Der Anfang mag verwirren und wer keine Geduld hat und das Lesen abbricht, dem entgeht viel. Ich blieb dran, las auch über die vielen Personen zu Beginn und wurde belohnt. Die glasklare Botschaft ist: „Wie wird ein unliebsamer Journalist mundtot gemacht?“ Es gibt einen Auftritt im Fernsehen, wo alleine der Verdacht gegen Quint als Fakt vermittelt wird. Die Zuschauer, (die Gesellschaft?), fällen ihr Urteil, ohne die Wahrheit zu kennen. Weitere Maßnahmen für Gegner des Pressemanns: Stimmung machen im Internet, liken von Fake News und möglichst viele Befürworter dieser Falschmeldungen für sich zu gewinnen.

Der Roman wurde wie ein Konzert aufgebaut und es gibt viele Pausen dazwischen. Mich hat die Sprache mal wieder fasziniert und das verdanke ich auch der sehr guten Übersetzung von Ruth Altenhofer. Den Ursprung der hier geschriebenen Songtexte können Interessierte im „Zitatnachweis“ nachlesen. Ich bin mal wieder sehr beeindruckt und empfehle den Roman eindringlich. Dass das Cover wieder perfekt gelungen ist, das versteht sich bei Diogenes von selbst.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Zum Inhalt:

Der Journalist Anton Quint legt sich mit einem Oligarchen an. Das war nur eine bedingt gute Idee, denn dieser erteilt darauf hin den Befehl, den Journalisten fertig zu machen. Und somit ist die Jagd eröffnet. Und diese Jagd wird gnadenlos sein.

Meine Meinung:

Ich habe mich mit …

Mehr

Zum Inhalt:

Der Journalist Anton Quint legt sich mit einem Oligarchen an. Das war nur eine bedingt gute Idee, denn dieser erteilt darauf hin den Befehl, den Journalisten fertig zu machen. Und somit ist die Jagd eröffnet. Und diese Jagd wird gnadenlos sein.

Meine Meinung:

Ich habe mich mit dem Buch extrem schwer getan. Der Schreibstil ist sehr besonders und wie ich fand nicht einfach lesbar. Mich hat die Geschichte auch nicht so richtig gefangen genommen, was natürlich den Lesefluss auch nicht sonderlich fördert. Mir sind die Figuren extrem fremd geblieben und ich konnte mich mit keiner so richtig anfreunden. Auch hat mir irgendwie der rote Faden ein wenig gefehlt. Zum Glück war das Buch, die Geschichte nicht sonderlich lang. Ein dickeres Buch mit dem Gefühl nicht rein zu kommen hätte ich vermutlich abgebrochen.

Fazit:

Schwierig

Weniger

Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

!ein Lesehighlight 2022!

Klappentext:

„Ein Journalist, der zu viel weiß. Ein Sohn, der seinen Vater verrät. Ein Oligarch, der keine Gnade kennt. Ein korrupter Schreiberling ohne jeden Skrupel. Medien, die auf Bestellung einen Ruf ruinieren. Sasha Filipenko erzählt die …

Mehr

!ein Lesehighlight 2022!

Klappentext:

„Ein Journalist, der zu viel weiß. Ein Sohn, der seinen Vater verrät. Ein Oligarch, der keine Gnade kennt. Ein korrupter Schreiberling ohne jeden Skrupel. Medien, die auf Bestellung einen Ruf ruinieren. Sasha Filipenko erzählt die Geschichte des idealistischen Journalisten Anton Quint, der sich mit einem Oligarchen anlegt. Worauf dieser den Befehl gibt, Quint fertigzumachen. Die Hetzjagd ist eröffnet.“

Sasha Filipenko gehört nach „Rote Kreuze“ zu meinem ganz festen Stamm-Autoren-Repertoire. In seinem aktuellen Werk „Die Jagd“ dürfen wir ihn wieder in Höchstleistung erleben. Der bietet uns eine Hetzjagd an! Also nutzen wir Leser diese Chance und lassen uns jagen oder werden wir die Jäger sein?

Journalist Anton Quint hat etwas, was andere nicht haben und das ist zu viel Wissen. Ich will hier versuchen ganz behutsam auf den Inhalt neugierig zu machen, ohne etwas zu verraten. Dieses Wissen wird ihm zum Verhängnis. Und dann ist da noch dieser Oligarch mit einer Macht, die den Leser fast erschlägt. Wow! Filipenko fängt auch in diesem Buch wieder eine politische Lage in den Ostländern auf und zeigt schonungslos und offen das Böse. Hier braucht man wahrlich etwas stärkere Nerven. Wer offen durch die Welt geht und sich für Weltpolitik ein wenig interessiert, wird hier viele Parallelen erkennen, und wie gesagt, kennt man das als Leser von Filipenko sehr gut. Er zeigt aber auch, das Idealismus und zu viel Akribie komplett das Gegenteil erzielen können und den Menschen der dies betreibt, aus der Bahn werfen kann. Filipenko hat auch hier wieder einen scharfen und dieses Mal auch etwas gewaltbereiten Ton am Leib. Hier werden wir Leser mit Gewalt konfrontiert, aber keine Angst, Sie werden kein blaues Auge dabei bekommen oder gar den KGB auf den Hals gehetzt bekommen. Aber seien Sie vorsichtig und auf der Hut! Anton wollte auch nur „Gutes tun“ und trat in ein Wespennest und zertrat dabei fast die Königin. Er wird zum Spielball, die Hetzjagd die hier beschrieben wird, bringt uns Leser wirklich in Fahrt und fast um den Verstand.

Es war wieder ein Fest Filipenko zu lesen, er hat einen grandiosen und treffenden Stil. Er bohrt in Wunden und traut sich den Mund aufzumachen. Er weiß genau den Leser gekonnt am Ball zu halten, er weiß, wie er uns gefangen nehmen muss um dieser Geschichte treu zu bleiben.

Dieses Buch bekommt von mir wieder 5 von 5 Sterne verliehen und eine Leseempfehlung!

Weniger

Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für