Versandkostenfrei!

Versandfertig in 1-2 Wochen

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

13 °P sammeln!

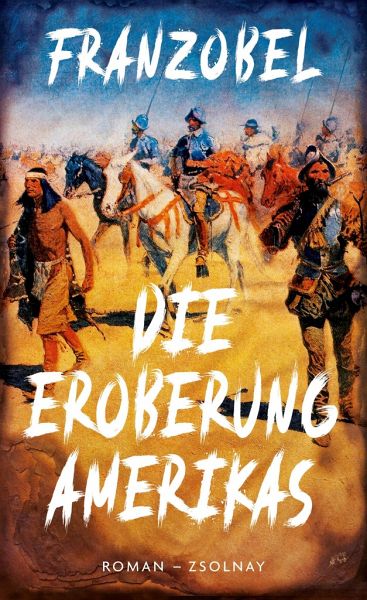

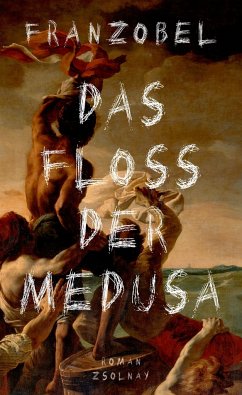

Nach dem Bestseller "Das Floß der Medusa" begibt sich Franzobel in seinem neuen Roman auf die Spuren eines wilden Eroberers der USA im Jahr 1538.Ferdinand Desoto hatte Pizarro nach Peru begleitet, dem Inkakönig Schach und Spanisch beigebracht, dessen Schwester geschwängert und mit dem Sklavenhandel ein Vermögen gemacht. Er war bereits berühmt, als er 1538 eine große Expedition nach Florida startete, die eine einzige Spur der Verwüstung durch den Süden Amerikas zog. Knapp 500 Jahre später klagt ein New Yorker Anwalt im Namen aller indigenen Stämme auf Rückgabe der gesamten USA an die...

Nach dem Bestseller "Das Floß der Medusa" begibt sich Franzobel in seinem neuen Roman auf die Spuren eines wilden Eroberers der USA im Jahr 1538.Ferdinand Desoto hatte Pizarro nach Peru begleitet, dem Inkakönig Schach und Spanisch beigebracht, dessen Schwester geschwängert und mit dem Sklavenhandel ein Vermögen gemacht. Er war bereits berühmt, als er 1538 eine große Expedition nach Florida startete, die eine einzige Spur der Verwüstung durch den Süden Amerikas zog. Knapp 500 Jahre später klagt ein New Yorker Anwalt im Namen aller indigenen Stämme auf Rückgabe der gesamten USA an die Ureinwohner.Franzobels neuer Roman ist ein Feuerwerk des Einfallsreichtums und ein Gleichnis für die von Gier und Egoismus gesteuerte Gesellschaft, die von eitlen und unfähigen Führern in den Untergang gelenkt wird.

Franzobel, geboren 1967 in Vöcklabruck, erhielt u. a. den Ingeborg-Bachmann-Preis, den Arthur-Schnitzler-Preis, den Nicolas-Born-Preis und den Bayerischen Buchpreis. Bei Zsolnay erschienen zuletzt die in zahlreiche Sprachen übersetzten historischen Romane 'Das Floß der Medusa' (2017), 'Die Eroberung Amerikas' (2021), 'Einsteins Hirn' (2023) und 'Hundert Wörter für Schnee' (2025).

Produktdetails

- Verlag: Paul Zsolnay Verlag

- Artikelnr. des Verlages: 551/07227

- 5. Aufl.

- Seitenzahl: 542

- Erscheinungstermin: 25. Januar 2021

- Deutsch

- Abmessung: 208mm x 132mm x 40mm

- Gewicht: 622g

- ISBN-13: 9783552072275

- ISBN-10: 3552072276

- Artikelnr.: 60344976

Herstellerkennzeichnung

Zsolnay-Verlag

Kolbergerstraße 22

81679 München

info@hanser.de

"Ein über 500-seitiges Panorama mit kauzigen Figuren, eingefangen in einer bilderreichen, vor satirischen Bonmots strotzenden Sprache. (...) Ein großes Vergnügen!!" Gerard Otremba, Rolling Stone, Mai 2021 "Mit derben Witzen und aufklärerischem Anspruch erzählt Franzobel von der "Eroberung Amerikas". ... Aus seinen Recherchen und den historischen Fakten ist ein bunter, vielstimmiger Roman voller skurriler Figuren entstanden." Steffen Herrmann, Frankfurter Rundschau, 30.03.21 "Ein Stoff, der ganz im Sinne Franzobels als umtriebiger, fabulierlustiger Liebhaber für Grotesken und schrägen Humor ist. ... Mal muss der Leser schallend lachen, mal bleibt einem das Lachen vor Entsetzen im Halse stecken." Lerke von Saalfeld. Frankfurter Allgemeine

Mehr anzeigen

Zeitung, 23.03.21 "Der Name Franzobel steht für gepflegte Groteske, für Absurdität und schwarzen Humor. Bei dieser Literatur darf oft gelacht werden, mit Vorliebe böse und abgründig. ... Franzobel überzeugt einmal mehr durch Einfallsreichtum und stilistische Virtuosität." Christian Schacherreiter, Kurier, 14.03.21 "Skurril und mit sehr viel Humor erzählt. ... Franzobel bringt einen ungeheuer leichten Ton hinein, ohne das alles zu banalisieren. ... Das ist wirklich ganz ganz große Kunst." Irene Binal, Ö1 ex libris, 14.02.21 "Ein spannender und effektvoller, aber auch zutiefst verstörender Roman", Günter Kaindlstorfer, WDR5 Bücher, 05.02.21 "Ein Roman, der den Opfern der Geschichte Gerechtigkeit widerfahren lässt, und das ganz ohne pädagogischen Missionierungseifer." Katja Gasser, ORF Zeit im Bild, 27.01.21 "Mit viel Einfallsreichtum spielt der vielfach ausgezeichnete Schriftsteller in seinem neuen Roman ein Szenario durch, das an den Machtstrukturen der heutigen Gesellschaft rüttelt." Martina Kothe, NDR Kultur, 25.01.21 "Dass Franzobel Poetik mit Faktischem verknüpft, dass er, wenngleich dem Surrealismus durchaus nahe, von Realem berichtet, macht den besonderen Reiz seines jüngsten Romans aus. 'Die Eroberung Amerikas' ist, bei aller grotesken Farbigkeit, ein politischer Roman, der besser nicht in unsere Gegenwart passen könnte." Thomas Rothschild, Die Presse, 23.01.21 "Mit Verve, Fabulierlust und Mitteln der Volksoper entwirft Franzobel farbenprächtige Bilder und ein Panoptikum skurriler Figuren. So ist 'Die Eroberung Amerikas' Erkenntnis- und Lesevergnügen zugleich, mit einer Utopie am Ende - und preisverdächtig." Cornelia Zetzsche, BR2 KulturWelt, 22.01.21

Schließen

Mit Klamauk zur Aufklärung

In seinem neuen Roman «Die Eroberung Amerikas» erzählt der Schriftsteller Franzobel um einen historischen Kern herum eine Geschichte, deren ungeheuerliche Grausamkeiten er mit reichlich Humor serviert, um sie ertragbar zu machen. Es geht um die …

Mehr

Mit Klamauk zur Aufklärung

In seinem neuen Roman «Die Eroberung Amerikas» erzählt der Schriftsteller Franzobel um einen historischen Kern herum eine Geschichte, deren ungeheuerliche Grausamkeiten er mit reichlich Humor serviert, um sie ertragbar zu machen. Es geht um die erfolglose Expedition des spanischen Eroberers Hernando de Soto durch das heutige Florida, in deren Verlauf er den Mississippi entdeckt hat, wo er 1542 starb. An seiner Figur, hat der österreichische Autor erklärt, «kulminiert die ganze Geschichte der spanischen Konquista», de Soto verkörpere triumphalen Erfolg und klägliches Scheitern in einer Figur.

Er habe versucht, möglichst wahrhaftig zu erzählen, hat Franzobel geäußert. «Es ging dann aber für mich nur über den Humor. Sowohl ich als auch der Leser – wir brauchen den Humor, damit wir nicht nach zwanzig Seiten sagen: Diese Geschichte ist so fürchterlich – man mag das zwar verstehen, aber man mag sich das nicht antun». Und so beginnt der Roman auch gleich im ersten der vielen Kapitel mit einer kuriosen Rahmengeschichte. Die New Yorker Rechtsanwalts-Kanzlei Trutz Finkelstein & Partner reicht am Bezirksgericht eine Klage ein auf Rückgabe der Vereinigten Staaten von Amerika an die indigene Bevölkerung, - einschließlich Hawaii und Alaska. «Doch bevor wir auf diesen Brief zurückkommen, machen wir einen Sprung durch Raum und Zeit und begeben uns zur Ursache dieses abstrusen Ansinnens» heißt es weiter im Buch. Mehr als 500 Romanseiten später verkündet im letzten Kapitel der Supreme Court nach viereinhalbjähriger Prozessdauer, dass Amerika wieder an die Indianer zurückfalle und die Rückgabe bis Ende des Jahres zu erfolgen habe, eine Berufung sei nicht möglich. Ersatzweise müssten sich die USA verpflichten, vier Dekaden lang die aktuell bei 650 Billionen Dollar liegenden Militärausgaben «ausschließlich für Umwelt- und Sozialprogramme zu verwenden, um das seit fünfhundert Jahren kaputtgemachte Land wieder in Ordnung zu bringen».

Auf den fünfhundert Seiten dazwischen berichtet Franzobel über die von Kaiser Karl V. ausgeschickte, 700 Mann starke Expedition, die das mythische Eldorado finden soll. Dabei hat er sorgsam recherchierte Details in seine ebenso farbenfrohe wie grauenhafte Geschichte eingebettet. Sie ist nur durch Humor erträglich, und deshalb hat er eine illustre Schar von fiktiven Figuren, eine schräger als die andere, darin versammelt. In einer an Dantes «Inferno» erinnernden Hölle aus Blut, Schmerzen, Siechtum, Tod, Willkür und Verrat erleben die Eroberer groteske Situationen. Was wir da lesen ist in epischer Breite geschilderter Horror, in dem auch die Inquisition ihre unheilvolle Rolle spielt, die katholische Kirche läuft zur Hochform auf dabei. Zu den Lesefrüchten gehören eine Menge von en passant gesammelten Erkenntnissen über die damalige Seefahrt und die enormen logistischen Anforderungen eines solchen überseeischen Raubzugs, über die indigene Bevölkerung und ihre Sitten natürlich, über das damalige medizinische Wissen und anderes mehr.

Für seine tragikomische Groteske verwendet der Autor eine für ihn spezifische, zeitlich auf das Heute ausgeweitete, burleske Erzählweise, die er mit Anekdoten, schrägen Vergleichen und Witzen anreichert. Dabei greift er beispielsweise auf heutige Film-Schauspieler zurück bei seinen Figuren-Beschreibungen, es wird sogar karikaturhaft geschwäbelt im Expeditionstross. Sein auktorialer Erzähler sitze im 21ten Jahrhundert, er bevorzuge diese Innenperspektive und könne sich dann immer drauf beziehen. Als Metapher auf die Menschheits-Geschichte verfolge sein Roman einen aufklärerischen Zweck. Hier wird also im Sinne Walter Benjamins «die Geschichte gegen den Strich» gebürstet. So wohltuend der allenthalben waltende Sarkasmus das Ungeheuerliche zu relativieren vermag, so störend werden dann aber auf Dauer auch die vielen Kalauer, sie wirken sprachlich oft wie an den Haaren herbeigezogen. Bei aller lobenswerten Fabulierlust letztendlich also entschieden zu viel Klam

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Die Eroberung Amerikas von Franzobel ist ein ungewöhnliches Buch, fast schon ein Ereignis.

Es verbindet historische Geschehnisse mit heutigen Ereignissen, verknüpft Ursachen und Folgen.

Es beginnt mit einem überraschenden Einfall, eine Klage, wie sie noch nicht vorgekommen …

Mehr

Die Eroberung Amerikas von Franzobel ist ein ungewöhnliches Buch, fast schon ein Ereignis.

Es verbindet historische Geschehnisse mit heutigen Ereignissen, verknüpft Ursachen und Folgen.

Es beginnt mit einem überraschenden Einfall, eine Klage, wie sie noch nicht vorgekommen ist.

Dann geht es in die Vergangenheit. Diesen spanischen Eroberer kannte ich bisher nicht. Desoto ist wirklich eine ambivalente Figur.

Es ist ein sehr farbenfrohes und detailreiches Buch. Beim Lesen kann man sich alles immer sehr gut vorstellen, selbst wenn das 16 Jahrhundert einem fremd erscheint und es viele Härten und Grausamkeiten gibt. Diese Passagen sind aber auch nicht immer leicht durchzuhalten.

Franzobel prägt den Roman mit seiner überbordenden Sprache, di einem beim Lesen auf die Dauer etwas viel werden kann, die aber doch zu beeindrucken vermag.

Das bietet der durchschnittliche historische Roman üblicherweise nicht.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Zu viel gewollt

„Gestern war heute noch morgen, und übermorgen wird morgen gestern sein.“ Ich habe diese Kritik mit dem ersten Satz des Buches begonnen, weil ich nicht weiß, ob dieser Satz ein Zitat ist. Die google-Recherche liefert in der Tat für den ersten Teil eine …

Mehr

Zu viel gewollt

„Gestern war heute noch morgen, und übermorgen wird morgen gestern sein.“ Ich habe diese Kritik mit dem ersten Satz des Buches begonnen, weil ich nicht weiß, ob dieser Satz ein Zitat ist. Die google-Recherche liefert in der Tat für den ersten Teil eine CD der Böhsen Onkelz.

Weiter lese ich vom zahnlosen Sonnenkönig. Das kann durchaus sein. Wie ich aus dem „Hammer“ weiß, gab es eine Kultur des Zähneziehens. Auch ein Papst, der so dick war, dass er sich selbst nicht mehr umdrehen konnte, kann ich mir vorstellen. Bei Innozenz dem Achten blieb die google-Recherche aber erfolglos.

Der Roman beginnt also wie ein Sachbuch, dem die Fußnoten fehlen. Und so hätte ich auch fast übersehen, dass es noch die Anwaltskanzlei gibt, die den Indianern Amerika zurückgeben will. Ein Problem dieses Buches ist nämlich, dass es zwar Überschriften und einzelne Kapitel kennt, nicht jedoch trennt, was heute und was 1537 war.

So wird auf S.20 die Welt des 16. Jahrhunderts beschrieben, natürlich mit dem etwas anderen, komischen Blick. Gutenberg heißt zum Beispiel Gutfleisch. Als der Autor aber bei der Geschichte um den abgeschnittenen Finger Karl V. auf S.24 schreibt: „Wir erwähnen diesen Namen, lang wie eine Eisenbahngarnitur, damit Sie die Geschichte überprüfen können“ hatte ich die Lust zur google-Recherche bereits verloren. Das Zitat zeigt ferner die Liebe des Verfassers zu schiefen Vergleichen, die gepaart mit Anachronismen in diesem Buch unzählbar oft vorkommen.

Auf S.288 schreibt der Autor, Hitler hätte die Jugend vernichtet, um dann eine andere Person verbessern zu lassen, dass es Juden statt Jugend heißen müsse. Gut meinend kann ich das nur als österreichischen Humor durchgehen lassen.

Eigentlich schade, denn aus der Biografie De Sotos hätte man was machen können, wie auf der Wikipedia-Seite vom Entdecker „Hernando de Soto“ nachlesen kann. Ich erwähne die Internet-Seite, denn der Autor würzt seine Erzählung mit ständigen Phrasen, selbst das Phrasenschwein kommt vor. Da an der historischen Florida-Expedition offenbar vieles unklar ist, lädt es zu Fantasiegeschichten ein, aber nach dem allgemeinen Beginn sind über 500 Seiten zu viel. Nur der Anwalt Turtle Julius gefällt mir, der wegen der Suche nach einem Erben um die halbe Welt reist.

Franzobels letztes Buch vom „Floß der Medusa“ habe ich gern gelesen, hier musste ich die letzten 200 Seiten großflächig lesen, um das Werk nicht ganz bei Seite zu legen. Ich habe die Mängel aufgezeigt und kann daher leider nur 2 Sterne vergeben. Wenn ein Mathematiker mit einem Beweis nicht zufrieden ist, schreibt er einen neuen. Schade, dass dies in der Literatur nicht üblich ist. Die Florida-Expedition von De Soto erlaubt mehr.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Ein spannender historischer Roman um das Erbe der indigenen Völker Amerikas.

Sehr fundiert recherchiert, allerdings etwas zu überladen.

Trutz Finkelstein ist Anwalt. Er möchte den indigenen Völkern der USA ihr geraubtes Territorium, sprich die kompletten Vereinigten …

Mehr

Ein spannender historischer Roman um das Erbe der indigenen Völker Amerikas.

Sehr fundiert recherchiert, allerdings etwas zu überladen.

Trutz Finkelstein ist Anwalt. Er möchte den indigenen Völkern der USA ihr geraubtes Territorium, sprich die kompletten Vereinigten Staaten, zurückgeben. Er schafft es, alle Häuptlinge der Stämme zu einer Sammelklage zu bewegen.

Den Hintergrund zu dieser fiktiven Annahme erzählt Franzobel in einem packenden, historischen Roman. Er rekonstruiert den Eroberungsfeldzug von Fernando Desoto in den Jahren 1538 - 1542, auf der Suche nach dem sagenhaften Eldorado durch den Süden der USA. Er hinterlässt eine Spur der Zerstörung, von Florida ausgehend bis nach Texas. Die Indigenen werden, sofern sich nicht kooperierten und sich sofort der heiligen katholischen Kirche und dem spanischen König anschlossen, niedergemetzelt. Natürlich alles unter dem wohlwollenden Schirm von Papst und König. Der Feldzug war eine einzige Schlacht – und auch nicht von Erfolg gekrönt, sondern ein morbides Desaster auf beiden Seiten. Soviel zum groben Inhalt.

Die einzelnen Episoden und Stationen beschreibt der Autor teilweise sehr genau. Für meinen Geschmack verzettelt er sich manchmal in zu beiläufige Geschichten. Mit viel Fantasie wird die Leserschaft eingeladen, sich ein Bild der teilweise unmenschlichen Bedingungen zu machen. Man könnte fast meinen, der Gestank, Schlamm, Dreck, oder das Toben und Schreien springen aus den Zeilen und benebeln einen im wahrsten Sinne des Wortes. Und dennoch versprühen die Zeilen einen gewissen Wortwitz und eine Ironie, ohne der es wahrscheinlich nur halb so erträglich gewesen wäre. Zwischendurch werden von den Protagonist:Innen Football, Pommes, oder andere Dinge der Neuzeit erfunden, nur um immer wieder mit den Worten: „das setzt sich eh nicht durch“ abzutun. Meines Erachtens war das überflüssig.

In Summe ist es ein interessanter historischer Roman, erzählt mit viel Einfallsreichtum, der das ganze Werk auf 540 Seiten aufbauscht – und den Leser:Innen vollste Konzentration abverlangt.

Dennoch gebe ich eine Leseempfehlung für alle, die den Mut und Muse haben, sich auf dieses Reise zu begeben. Es ist kein Buch für Zwischendurch – amüsant, lehrreich, aber auch sehr fordernd.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für