Nicht lieferbar

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

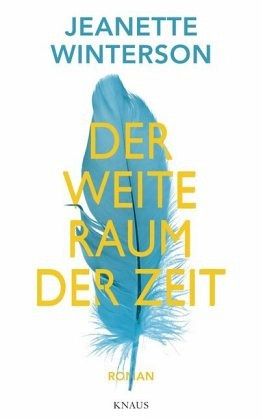

Blinde Eifersucht und zerstörerischer Zorn - doch die Zeit heilt alle WundenDer Londoner Investmentbanker Leo verdächtigt seine schwangere Frau MiMi, ihn mit seinem Jugendfreund Xeno zu betrügen. In rasender Eifersucht und blind gegenüber allen gegenteiligen Beweisen verstößt er MiMi und seine neugeborene Tochter Perdita. Durch einen glücklichen Zufall findet der Barpianist Shep das Baby und nimmt es mit nach Hause. Jahre später verliebt sich das Mädchen in einen jungen Mann - Xenos einzigen Sohn. Zusammen machen sie sich auf, das Rätsel ihrer Herkunft zu lösen und alte Wunden zu he...

Blinde Eifersucht und zerstörerischer Zorn - doch die Zeit heilt alle Wunden

Der Londoner Investmentbanker Leo verdächtigt seine schwangere Frau MiMi, ihn mit seinem Jugendfreund Xeno zu betrügen. In rasender Eifersucht und blind gegenüber allen gegenteiligen Beweisen verstößt er MiMi und seine neugeborene Tochter Perdita. Durch einen glücklichen Zufall findet der Barpianist Shep das Baby und nimmt es mit nach Hause. Jahre später verliebt sich das Mädchen in einen jungen Mann - Xenos einzigen Sohn. Zusammen machen sie sich auf, das Rätsel ihrer Herkunft zu lösen und alte Wunden zu heilen, damit der Bann der Vergangenheit endlich gebrochen wird.

Jeanette Winterson spielt souverän mit Figuren und Handlung aus Shakespeares "Das Wintermärchen" und erzählt eine verblüffend moderne Geschichte über rasende Eifersucht, blinden Selbsthass und die tiefe Sehnsucht in uns, die Fehler der Vergangenheit wieder gut zu machen.

Der Londoner Investmentbanker Leo verdächtigt seine schwangere Frau MiMi, ihn mit seinem Jugendfreund Xeno zu betrügen. In rasender Eifersucht und blind gegenüber allen gegenteiligen Beweisen verstößt er MiMi und seine neugeborene Tochter Perdita. Durch einen glücklichen Zufall findet der Barpianist Shep das Baby und nimmt es mit nach Hause. Jahre später verliebt sich das Mädchen in einen jungen Mann - Xenos einzigen Sohn. Zusammen machen sie sich auf, das Rätsel ihrer Herkunft zu lösen und alte Wunden zu heilen, damit der Bann der Vergangenheit endlich gebrochen wird.

Jeanette Winterson spielt souverän mit Figuren und Handlung aus Shakespeares "Das Wintermärchen" und erzählt eine verblüffend moderne Geschichte über rasende Eifersucht, blinden Selbsthass und die tiefe Sehnsucht in uns, die Fehler der Vergangenheit wieder gut zu machen.

Winterson, Jeanette

Jeanette Winterson, geboren 1959, hat bereits zahlreiche Romane sowie Sach- und Kinderbücher veröffentlicht. Sie gilt als eine der profiliertesten Autorinnen und Feministinnen Großbritanniens. Sie wuchs in Manchester auf, wo ihre Adoptiveltern der Pfingstbewegung angehörten und sie streng erzogen. Über diese Erfahrung schrieb Winterson in ihrem ersten Roman "Orangen sind nicht die einzige Frucht" und 27 Jahre später in "Warum glücklich statt einfach nur normal?". Beide Bücher wurden zu Bestsellern.Shakespeares "Das Wintermärchen" erzählt die Geschichte des Findelkindes Perdita. "Wir alle haben Texte, die wir wie Glücksbringer in uns tragen und die uns tragen. Seit Jahren kreist meine Arbeit immer wieder um dieses Stück." Nun erzählt Winterson ihre eigene Version von Shakespeares Klassiker.

Schwenk, Sabine

Sabine Schwenk, 1964 geboren, studierte Romanistik und Philosophie und übersetzt zeitgenössische Literatur aus dem Englischen und dem Französischen, darunter Bücher von Céline Curiol, Elizabeth Gilbert, Anne Tyler und Jeanette Winterson.

Jeanette Winterson, geboren 1959, hat bereits zahlreiche Romane sowie Sach- und Kinderbücher veröffentlicht. Sie gilt als eine der profiliertesten Autorinnen und Feministinnen Großbritanniens. Sie wuchs in Manchester auf, wo ihre Adoptiveltern der Pfingstbewegung angehörten und sie streng erzogen. Über diese Erfahrung schrieb Winterson in ihrem ersten Roman "Orangen sind nicht die einzige Frucht" und 27 Jahre später in "Warum glücklich statt einfach nur normal?". Beide Bücher wurden zu Bestsellern.Shakespeares "Das Wintermärchen" erzählt die Geschichte des Findelkindes Perdita. "Wir alle haben Texte, die wir wie Glücksbringer in uns tragen und die uns tragen. Seit Jahren kreist meine Arbeit immer wieder um dieses Stück." Nun erzählt Winterson ihre eigene Version von Shakespeares Klassiker.

Schwenk, Sabine

Sabine Schwenk, 1964 geboren, studierte Romanistik und Philosophie und übersetzt zeitgenössische Literatur aus dem Englischen und dem Französischen, darunter Bücher von Céline Curiol, Elizabeth Gilbert, Anne Tyler und Jeanette Winterson.

Produktdetails

- Hogarth Shakespeare

- Verlag: Knaus

- Seitenzahl: 288

- Erscheinungstermin: 5. April 2016

- Deutsch

- Abmessung: 220mm x 140mm x 28mm

- Gewicht: 494g

- ISBN-13: 9783813506730

- ISBN-10: 3813506738

- Artikelnr.: 44125098

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.04.2016

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.04.2016Das Wintermärchen kommt in die Babyklappe

Faszinierendes Projekt zum vierhundertsten Todestag von William Shakespeare: Acht bekannte Autoren machen aus seinen Theaterstücken jeweils einen neuen Roman.

Ein Problem ist meistens der Schluss. Dass sich am Ende alle Wirren ordnen, dass sämtliche Missverständnisse geklärt, die Ungerechtigkeiten ausgeräumt, die heillosen Verwicklungen gelöst werden und alle fortan glücklich und zufrieden leben, kann man schier nicht glauben. Manchmal will man sich das besser auch nicht vorstellen, denn eine gestörte Ordnung ist stets interessanter, jedenfalls erzählenswerter, als eine wiederhergestellte. Was gäbe es wohl, sagen wir, aus einem erfüllten Eheleben des braven Generals Othello

Faszinierendes Projekt zum vierhundertsten Todestag von William Shakespeare: Acht bekannte Autoren machen aus seinen Theaterstücken jeweils einen neuen Roman.

Ein Problem ist meistens der Schluss. Dass sich am Ende alle Wirren ordnen, dass sämtliche Missverständnisse geklärt, die Ungerechtigkeiten ausgeräumt, die heillosen Verwicklungen gelöst werden und alle fortan glücklich und zufrieden leben, kann man schier nicht glauben. Manchmal will man sich das besser auch nicht vorstellen, denn eine gestörte Ordnung ist stets interessanter, jedenfalls erzählenswerter, als eine wiederhergestellte. Was gäbe es wohl, sagen wir, aus einem erfüllten Eheleben des braven Generals Othello

Mehr anzeigen

und seiner Desdemona noch zu berichten? Da ist das Eifersuchtsdrama, auch wenn es für beide tödlich endet, allemal spektakulärer.

Das gilt auch bei gutem Ausgang. Ein märchenhaftes Ende ist in seiner Formelhaftigkeit ja geradezu der Inbegriff des Harmonieverdächtigen, dem kritisch-aufgeklärte Geister keinen Glauben schenken. In Shakespeares "Wintermärchen" beispielsweise wird auch so eine irre Eifersuchtsgeschichte präsentiert: Ein Ehemann verdächtigt seine Frau, mit dem besten Freund fremdgegangen zu sein. Er rast und tobt, verstößt die Frau und will ihr Neugeborenes, das er nicht für sein eigenes hält, durch einen unwilligen Vollstrecker umbringen lassen. Auf wunderbare Weise aber fügt sich viele Jahre später alles noch zum Guten. Ganz ohne Verlust bleibt die Sache nicht, Kind und Mutter jedoch überleben. Der Ehemann sieht seine Fehler ein, bereut zutiefst und kann die totgeglaubte Gattin und das Kind - einst ausgesetzt, doch nicht getötet, mittlerweile eine junge Frau - freudig bewegt in die Arme schließen. Wie aber könnte ein derart zerrüttetes Familienleben weitergehen? Vernarben diese Wunden überhaupt? Was sollen wir von solchen überlieferten Geschichten, zumal von einem Klassiker wie Shakespeare, heute halten?

Antworten darauf sucht jetzt eine vielversprechende Romanserie, angeregt vom englischen Verlag Hogarth. Rechtzeitig zu Shakespeares vierhundertstem Todestag hat er acht international erfolgreiche Autoren, darunter sehr populäre Namen wie Jo Nesbø, Margaret Atwood und Anne Tyler, beauftragt, einige von Shakespeares bekanntesten und folgenreichsten Geschichten neu zu erzählen. Die Idee folgt einer langen Tradition, denn schon seit dem siebzehnten Jahrhundert sind die Werke Shakespeares, der ja selbst vor allem ein begnadeter Resteverwerter und Zusammenbringer verstreuter Fund- und Nebensachen war, die er zu ungeahnten Glanzstücken umformte, immer wieder neuen Überarbeitungen unterzogen worden. Ob im Gestus der Verehrung oder der Kritik, ob bewundernd oder widerständig, nachahmend oder zerstückelnd, verbessernd oder radikal umstürzend - jede Zeit hat sich auf diese Art einen Reim auf seine Vorgaben gemacht. Wie kein anderer der Weltliteratur ist Shakespeare dadurch immer wieder neu erfunden worden, dass nachfolgende Generationen sich in ihm selbst erfinden.

Das gilt in erster Linie für die Bühne, wo die Dramen nur durch neue Inszenierungen am Leben bleiben, sowie für andere Medien wie den Film oder neuerdings für Fernsehserien, die ohne Vorprägungen, Anregungen oder Anleihen bei Shakespeare - man denke nur an "House of Cards" und "Richard III" - nie auskommen würden. Aber auch die zeitgenössische Erzählliteratur, wie in John Updikes raffiniertem Hamlet-Roman "Gertrude und Claudius" (2001), ist Shakespeares Spuren gern gefolgt. Jetzt wagen sich die britischen Autoren Jeanette Winterson und Howard Jacobson zum Start der neuen Reihe an aktuelle Fassungen von "Das Wintermärchen", der Romanze aus dem Spätwerk, und "Der Kaufmann von Venedig", der problematischen, für manche längst unspielbaren Komödie um den reichen Juden Shylock. Wie also geht das Wagnis aus?

Kein Wunder ist, dass beiden Romanen der Schluss spürbar zu schaffen macht. Zu vorsätzlich erzwungen und allzu unwahrscheinlich erscheint das jeweils vorgegebene Glück, zumal in beiden Shakespeare-Stücken längst nicht alle daran teilhaben und man sich daher fragen muss, um welchen Preis eine Versöhnung noch als solche gelten kann. "Die Geschichte endet, wo sie endet", erklärt Jacobsons Shylock denn auch nüchtern: "Es gibt keinen sechsten Akt. Für mich gab es nicht mal einen fünften. Aber wenigstens bedeutet keine Auflösung auch keine endgültige Zurückweisung. Alles könnte möglich sein. Gewissheit gibt es nicht." Auf diese Art versucht der zeitgenössische Erzähler, der grausamen Gewissheit von Shakespeares Komödienhandlung zu begegnen, die den Juden entrechtet, zwangsbekehrt, enteignet und als Sündenbock verjagt. Die Finalität des Überlieferten - im Zentrum steht ein Schuldschein, auf dessen Grundlage Shylock seinem Schuldner ein Pfund Fleisch aus der Brust schneiden darf - soll für alternative Enden und andere Zukunftsmöglichkeiten neu geöffnet werden.

Dazu erfindet Jacobson eine interessante Parallelfigur: Ein reicher Kunsthändler und Mäzen, englischer Jude, längst vom Glauben abgefallen, befasst mit allerlei Affären und Geschäften und vor allem von den amourösen Verstrickungen seiner lolitahaften Tochter umgetrieben, sucht bei Shylock Freundschaft und Gespräch, um sich in seinen aktuellen Nöten Rat bei jemandem zu holen, der schon vieles durchgemacht und auch eine Tochter verloren hat. Die langen, oftmals witzigen, manchmal aberwitzigen, aber auch tiefgründigen Gespräche dieser beiden alten Männer sind das starke Zentrum des Romans. Sie kreisen um die unverändert aktuellen Fragen nach den Rollenmustern, die eine Gesellschaft ihren Außenseitern zuschreibt und deren Macht sich potenziert, wenn religiöser Fanatismus mit ins Spiel kommt. Dabei reflektieren oder brechen sie wie in einer Echokammer viele der vertrauten Shakespeare-Worte, deren Nachhall jetzt ganz anders klingt - eine ebenso spannende wie wichtige Lektüre.

Das Übrige ist eher grell und überdreht, mit viel Klamauk und etwas zu viel derbem Witz. Bezeichnend jedenfalls ist, dass sich Jacobson - Jahrgang 1942 und mit Romanen wie "Die Finkler-Frage" in der satirischen Zerlegung christlich-jüdischer Klischees längst bestens ausgewiesen - gezielt dieses Problemstück vorgenommen hat. So anstößig antisemitisch die alte Shylock-Figur gewiss ist, so nachdrücklich ist sie doch immer wieder auch für solche Selbsterkundungen und Selbstentwürfe genutzt worden.

Bei Winterson ist es hingegen die Figur der ausgesetzten Tochter, die ihr den Anstoß zur "Wintermärchen"-Neuerzählung gibt. Und wiederum ist er persönlich motiviert. Wie sie im Epilog erklärt: "Es ist ein Stück über ein Findelkind. Auch ich bin eines." Von ihrem vielbeachteten Debütroman "Orangen sind nicht die einzige Frucht" (1987) bis zu ihrer Bestseller-Autobiographie von 2014 hat die Autorin daher immer wieder die Frage erkundet, worauf Familie sich gründet, was genau Familienbande ausmacht und ob sie uns Leine, Zügel, Fessel oder Lasso sind. Ebendazu nutzt sie nun das Personal von Shakespeares Märchenspiel.

Ihre "Cover-Version", wie sie es nennt, hält sich vergleichsweise eng an das bekannte Muster; anders als Jacobson erfindet sie keinerlei neue Figuren hinzu. Ihre Änderungen folgen schlicht aus der Verlegung der Schauplätze in die Gegenwart. So wird aus Shakespeares sizilianischem Königshof der Finanzdienstleister Sicilia Inc., Böhmen liegt nicht mehr am Meer, sondern als New Bohemia in Amerika, das Neugeborene wird in einer Babyklappe ausgesetzt, und zur Klärung der Vaterschaft wird nicht das delphische Orakel, sondern ein DNA-Test befragt - ganz wie bei einer Inszenierung im Regietheater, die nach heutigen Korrespondenzen sucht. Das ist bisweilen unterhaltsam, manchmal auch verblüffend stimmig, aber wirkt doch oft wie Nachhilfe für Leute, denen Historisches nicht zugemutet werden soll.

Am spannendsten sind wiederum die Schlussprobleme. Selbst wenn die Vaterschaft erkannt und die Familienzugehörigkeit geklärt ist, folgt für das Babyklappen-Kind daraus noch lange nicht das große Glück. Denn so einfach funktioniert es nicht, "das Wiedersehen mit den leiblichen Eltern. Da hoffen alle auf etwas, das sie nicht kriegen können. Man kann Leben nicht ungeschehen machen." Der absehbare Schluss von Wintersons Geschichte rutscht daher nicht zufällig in reichlich Kitsch mit süßlicher Musikkulisse ab.

Die Romanreihe jedoch wird fortgesetzt, wir bleiben gespannt. Bei diesem Autor nämlich wissen wir, ein Schluss ist niemals endgültig: Shakespeare und kein Ende.

TOBIAS DÖRING.

Howard Jacobson: "Shylock". Roman.

Aus dem Englischen von Werner Löcher-Lawrence. Knaus Verlag, München 2016. 286 S., geb., 19,99 [Euro].

Jeanette Winterson: "Der weite Raum der Zeit". Roman.

Aus dem Englischen von Sabine Schwenk. Knaus Verlag, München 2016. 286 S., geb., 19,99 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Das gilt auch bei gutem Ausgang. Ein märchenhaftes Ende ist in seiner Formelhaftigkeit ja geradezu der Inbegriff des Harmonieverdächtigen, dem kritisch-aufgeklärte Geister keinen Glauben schenken. In Shakespeares "Wintermärchen" beispielsweise wird auch so eine irre Eifersuchtsgeschichte präsentiert: Ein Ehemann verdächtigt seine Frau, mit dem besten Freund fremdgegangen zu sein. Er rast und tobt, verstößt die Frau und will ihr Neugeborenes, das er nicht für sein eigenes hält, durch einen unwilligen Vollstrecker umbringen lassen. Auf wunderbare Weise aber fügt sich viele Jahre später alles noch zum Guten. Ganz ohne Verlust bleibt die Sache nicht, Kind und Mutter jedoch überleben. Der Ehemann sieht seine Fehler ein, bereut zutiefst und kann die totgeglaubte Gattin und das Kind - einst ausgesetzt, doch nicht getötet, mittlerweile eine junge Frau - freudig bewegt in die Arme schließen. Wie aber könnte ein derart zerrüttetes Familienleben weitergehen? Vernarben diese Wunden überhaupt? Was sollen wir von solchen überlieferten Geschichten, zumal von einem Klassiker wie Shakespeare, heute halten?

Antworten darauf sucht jetzt eine vielversprechende Romanserie, angeregt vom englischen Verlag Hogarth. Rechtzeitig zu Shakespeares vierhundertstem Todestag hat er acht international erfolgreiche Autoren, darunter sehr populäre Namen wie Jo Nesbø, Margaret Atwood und Anne Tyler, beauftragt, einige von Shakespeares bekanntesten und folgenreichsten Geschichten neu zu erzählen. Die Idee folgt einer langen Tradition, denn schon seit dem siebzehnten Jahrhundert sind die Werke Shakespeares, der ja selbst vor allem ein begnadeter Resteverwerter und Zusammenbringer verstreuter Fund- und Nebensachen war, die er zu ungeahnten Glanzstücken umformte, immer wieder neuen Überarbeitungen unterzogen worden. Ob im Gestus der Verehrung oder der Kritik, ob bewundernd oder widerständig, nachahmend oder zerstückelnd, verbessernd oder radikal umstürzend - jede Zeit hat sich auf diese Art einen Reim auf seine Vorgaben gemacht. Wie kein anderer der Weltliteratur ist Shakespeare dadurch immer wieder neu erfunden worden, dass nachfolgende Generationen sich in ihm selbst erfinden.

Das gilt in erster Linie für die Bühne, wo die Dramen nur durch neue Inszenierungen am Leben bleiben, sowie für andere Medien wie den Film oder neuerdings für Fernsehserien, die ohne Vorprägungen, Anregungen oder Anleihen bei Shakespeare - man denke nur an "House of Cards" und "Richard III" - nie auskommen würden. Aber auch die zeitgenössische Erzählliteratur, wie in John Updikes raffiniertem Hamlet-Roman "Gertrude und Claudius" (2001), ist Shakespeares Spuren gern gefolgt. Jetzt wagen sich die britischen Autoren Jeanette Winterson und Howard Jacobson zum Start der neuen Reihe an aktuelle Fassungen von "Das Wintermärchen", der Romanze aus dem Spätwerk, und "Der Kaufmann von Venedig", der problematischen, für manche längst unspielbaren Komödie um den reichen Juden Shylock. Wie also geht das Wagnis aus?

Kein Wunder ist, dass beiden Romanen der Schluss spürbar zu schaffen macht. Zu vorsätzlich erzwungen und allzu unwahrscheinlich erscheint das jeweils vorgegebene Glück, zumal in beiden Shakespeare-Stücken längst nicht alle daran teilhaben und man sich daher fragen muss, um welchen Preis eine Versöhnung noch als solche gelten kann. "Die Geschichte endet, wo sie endet", erklärt Jacobsons Shylock denn auch nüchtern: "Es gibt keinen sechsten Akt. Für mich gab es nicht mal einen fünften. Aber wenigstens bedeutet keine Auflösung auch keine endgültige Zurückweisung. Alles könnte möglich sein. Gewissheit gibt es nicht." Auf diese Art versucht der zeitgenössische Erzähler, der grausamen Gewissheit von Shakespeares Komödienhandlung zu begegnen, die den Juden entrechtet, zwangsbekehrt, enteignet und als Sündenbock verjagt. Die Finalität des Überlieferten - im Zentrum steht ein Schuldschein, auf dessen Grundlage Shylock seinem Schuldner ein Pfund Fleisch aus der Brust schneiden darf - soll für alternative Enden und andere Zukunftsmöglichkeiten neu geöffnet werden.

Dazu erfindet Jacobson eine interessante Parallelfigur: Ein reicher Kunsthändler und Mäzen, englischer Jude, längst vom Glauben abgefallen, befasst mit allerlei Affären und Geschäften und vor allem von den amourösen Verstrickungen seiner lolitahaften Tochter umgetrieben, sucht bei Shylock Freundschaft und Gespräch, um sich in seinen aktuellen Nöten Rat bei jemandem zu holen, der schon vieles durchgemacht und auch eine Tochter verloren hat. Die langen, oftmals witzigen, manchmal aberwitzigen, aber auch tiefgründigen Gespräche dieser beiden alten Männer sind das starke Zentrum des Romans. Sie kreisen um die unverändert aktuellen Fragen nach den Rollenmustern, die eine Gesellschaft ihren Außenseitern zuschreibt und deren Macht sich potenziert, wenn religiöser Fanatismus mit ins Spiel kommt. Dabei reflektieren oder brechen sie wie in einer Echokammer viele der vertrauten Shakespeare-Worte, deren Nachhall jetzt ganz anders klingt - eine ebenso spannende wie wichtige Lektüre.

Das Übrige ist eher grell und überdreht, mit viel Klamauk und etwas zu viel derbem Witz. Bezeichnend jedenfalls ist, dass sich Jacobson - Jahrgang 1942 und mit Romanen wie "Die Finkler-Frage" in der satirischen Zerlegung christlich-jüdischer Klischees längst bestens ausgewiesen - gezielt dieses Problemstück vorgenommen hat. So anstößig antisemitisch die alte Shylock-Figur gewiss ist, so nachdrücklich ist sie doch immer wieder auch für solche Selbsterkundungen und Selbstentwürfe genutzt worden.

Bei Winterson ist es hingegen die Figur der ausgesetzten Tochter, die ihr den Anstoß zur "Wintermärchen"-Neuerzählung gibt. Und wiederum ist er persönlich motiviert. Wie sie im Epilog erklärt: "Es ist ein Stück über ein Findelkind. Auch ich bin eines." Von ihrem vielbeachteten Debütroman "Orangen sind nicht die einzige Frucht" (1987) bis zu ihrer Bestseller-Autobiographie von 2014 hat die Autorin daher immer wieder die Frage erkundet, worauf Familie sich gründet, was genau Familienbande ausmacht und ob sie uns Leine, Zügel, Fessel oder Lasso sind. Ebendazu nutzt sie nun das Personal von Shakespeares Märchenspiel.

Ihre "Cover-Version", wie sie es nennt, hält sich vergleichsweise eng an das bekannte Muster; anders als Jacobson erfindet sie keinerlei neue Figuren hinzu. Ihre Änderungen folgen schlicht aus der Verlegung der Schauplätze in die Gegenwart. So wird aus Shakespeares sizilianischem Königshof der Finanzdienstleister Sicilia Inc., Böhmen liegt nicht mehr am Meer, sondern als New Bohemia in Amerika, das Neugeborene wird in einer Babyklappe ausgesetzt, und zur Klärung der Vaterschaft wird nicht das delphische Orakel, sondern ein DNA-Test befragt - ganz wie bei einer Inszenierung im Regietheater, die nach heutigen Korrespondenzen sucht. Das ist bisweilen unterhaltsam, manchmal auch verblüffend stimmig, aber wirkt doch oft wie Nachhilfe für Leute, denen Historisches nicht zugemutet werden soll.

Am spannendsten sind wiederum die Schlussprobleme. Selbst wenn die Vaterschaft erkannt und die Familienzugehörigkeit geklärt ist, folgt für das Babyklappen-Kind daraus noch lange nicht das große Glück. Denn so einfach funktioniert es nicht, "das Wiedersehen mit den leiblichen Eltern. Da hoffen alle auf etwas, das sie nicht kriegen können. Man kann Leben nicht ungeschehen machen." Der absehbare Schluss von Wintersons Geschichte rutscht daher nicht zufällig in reichlich Kitsch mit süßlicher Musikkulisse ab.

Die Romanreihe jedoch wird fortgesetzt, wir bleiben gespannt. Bei diesem Autor nämlich wissen wir, ein Schluss ist niemals endgültig: Shakespeare und kein Ende.

TOBIAS DÖRING.

Howard Jacobson: "Shylock". Roman.

Aus dem Englischen von Werner Löcher-Lawrence. Knaus Verlag, München 2016. 286 S., geb., 19,99 [Euro].

Jeanette Winterson: "Der weite Raum der Zeit". Roman.

Aus dem Englischen von Sabine Schwenk. Knaus Verlag, München 2016. 286 S., geb., 19,99 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Perlentaucher-Notiz zur WELT-Rezension

Der Sinn der nun beim Knaus Verlag anlaufenden Serie von Romanfassungen von Shakespeare-Stücken mag sich Alan Posener nicht recht erschließen. Zum Beispiel Jeanette Winterson, die in "Der weite Raum der Zeit" versucht, das "Wintermärchen" in die Gegenwart und eine plausible Geschichte zu überführen, dabei vor allem Klischees erzeugt und letztlich "noch mehr lose Enden lässt als Shakespeare, dafür schlechter schreiben kann", wie der Rezensent feststellt. Alles in allem eher Rosamunde Pilcher als William Shakespeare, meint Posener schonungslos.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

"Die britische Autorin hat die Komödie aus dem 17. Jahrhundert einfallsreich in unser digitales Zeitalter übersetzt - mit einer traumwandlerischen Leichtigkeit, bei der man spürt, dass 'Das Wintermärchen' die Mittfünfzigerin tief berührt." Radio Bremen/Nordwest Radio, Inken Steen

Zum Buch:

Ein sehr einfaches Cover, was im Kontrast dazu einen gewissen Zauber versprüht. Farblich stilvoll aufeinander abgestimmt. Auf der Rückseite fand ich den Titel des Originals "Das Wintermärchen" in gespiegelter Form. Es wirkt, als würde man es von der …

Mehr

Zum Buch:

Ein sehr einfaches Cover, was im Kontrast dazu einen gewissen Zauber versprüht. Farblich stilvoll aufeinander abgestimmt. Auf der Rückseite fand ich den Titel des Originals "Das Wintermärchen" in gespiegelter Form. Es wirkt, als würde man es von der Rückseite anschauen und zwischen den Buchdeckeln, wie eine Art Sandwich, findet die eigentliche Neuerzählung statt.

Erster Satz:

"Das Stück beginnt in Sizilien, einer von Shakespeares zahlreichen imaginären Inseln."

Meine Meinung:

In "Der weite Raum der Zeit" erzählt die Autorin Jeanette Winterson den Klassiker von Shakespeare "Das Wintermärchen" neu, mit den bekannten Charakteren. Ich habe die Originalversion vorab nicht gelesen, was mir den Lesespaß in keinster Weise genommen hat.

Leo, ein Investmentbanker verfällt dem Wahn, dass seine schwangere Frau MiMi ihn mit seinem besten Freund Xenos betrügt. Dabei gibt es handfeste Beweise, dass es nicht so ist. Blind vor Eifersucht, verstößt er das Kind und Perdita landet in einer Babyklappe. Sie wird glücklicherweise von Shep, ein Barpianist, gefunden und aufgezogen. Schon bald kommen Fragen nach ihren Wurzeln auf besonders als sie sich in Xenos einzigen Sohn verliebt.

Am Anfang entdeckte ich eine kleine Zusammenfassung von "Das Wintermärchen" von Shakespeare, was ich sehr begrüßt habe. So hatte ich einen ersten Einblick in die Story und war gespannt, wie diese Erzählung auf moderne Art & Weise geschrieben wurde.

Der Schreibstil ist angenehm zu lesen und an einigen Stellen mit poetischen Sätzen veredelt.

Die Protagonisten wurden gut beschrieben und in ihrem Wesenszügen waren sie ausdrucksstark. Die Dialoge sind direkt und manchmal etwas hart in der Ausdrucksform, was mir gut gefallen hat. Der Zeit entsprechend in einigen Gesellschaften wurden sie aber realistisch dargestellt.

Leo hat mir im ersten Teil fast die Nerven geraubt. Seine Wahnvorstellungen über den angeblichen Ehebruch seiner Frau und wie er handelte, waren mir unbegreiflich. Leo begeht einen Fehler, der eine Kettenreaktion auslöst und aller Leben verändert. Die Frage: Was wäre wenn…? und die Sehnsucht alles ungeschehen zu machen, kommt auf.

Es gibt mehrere Erzählstränge, die alle miteinander verbunden sind, die sich zum Schluss zusammenfügen und aufgekommene Fragen beantworten.

Es gab einige Handlungen und Szenen, die mich nachdenklich stimmten und die ich zeitweise hinterfragte. Der Spannungsfaktor blieb mir dennoch verborgen, bis auf den letzten Seiten, wo ich dem Ende entgegen fieberte. Im Verlauf des Buches, war mir dies einfach zu wenig und es fesselte mich nicht.

Fazit:

"Der weite Raum der Zeit" ist eine moderne Neuerzählung des Klassikers "Das Wintermärchen" von Shakespeare. Interessante Zusammenhänge zwischen den Protagonisten und Darbietung verwobener Handlungen. Eine Story über Hass, blinde Eifersucht und der Suche nach seinen Wurzeln. ~ moderne Neuerzählung ~ nachhaltig ~ poetische Sprache

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Leons Frau MiMi ist schwanger, doch er ist sich sicher, dass das Kind das Ergebnis einer Affäre mit seinem besten Freund Xeno ist. Nach Perditas Geburt soll das Kind zu Xeno geschafft werden, er will es nicht sehen und glaubt den Unschuldsbeteuerungen seiner Frau kein Wort. Doch Perdita kommt …

Mehr

Leons Frau MiMi ist schwanger, doch er ist sich sicher, dass das Kind das Ergebnis einer Affäre mit seinem besten Freund Xeno ist. Nach Perditas Geburt soll das Kind zu Xeno geschafft werden, er will es nicht sehen und glaubt den Unschuldsbeteuerungen seiner Frau kein Wort. Doch Perdita kommt nicht bei Xeno an. Jahre später will Perdita mit ihrem Freund Zel mehr über ihre Vergangenheit herausfinden und stößt auf Leons Geschichte.

In „Der weite Raum der Zeit“ bearbeitet Jeanette Winterson Shakespeares „Wintermärchen“ neu und sehr modern. Trotzdem bleibt das Grundkonzept erhalten, die Namen erinnern an die Originale und die Story ist auch sehr ähnlich, wird jedoch in eine moderne, sehr kapitalistische Welt katapultiert. Mir hat der Schreibstil von Winterson besonders gut gefallen, die Story wird dadurch spannend und beim Lesen taucht man völlig ein in die Welt von Perdita und Leon. Die blinde Eifersucht, die ihn treibt und damit MiMi sogar fast das Leben kostet, ist beängstigend und nur schwer nachvollziehbar für mich, aber er zerstört damit nicht nur sein Leben, sondern auch das aller Menschen um sich herum. Nach diesem speziellen Tag, an dem er Perdita weg gibt, ist nichts mehr wie es je war, weder für seine Frau, noch für Xeno oder Leons Sohn Milo. Sehr gut beschreibt Winterson die umfassende Gewalt, die in der der destruktiven Kraft der Eifersucht wohnt. Perdita bildet einen regelrechten Gegenpol, behütet aufgewachsen glaubt sie an die Kraft von Liebe und Vertrauen und ist von ihrer Vergangenheit sehr schockiert.

Jeanette Wintersons Bearbeitung von Shakespeares „Wintermärchen“ für das Hogarth Shakespeare Projekt ist spannend, bewegend und sehr modern geschrieben. Auch ohne die Kenntnis vom Originalstoff ist das Buch absolut empfehlenswert.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Der weite Raum der Zeit

Das ist das zweite Buch, welches ich von Jeanette Winterson gelesen habe. Ihr Weihnachtsbuch "Wunderweiße Tage" hat mir Weihnachtsmuffel das Fest schmackhaft gemacht.

Nun wurde ich in eine Welt entführt, die skurril und äußerst erschreckend …

Mehr

Der weite Raum der Zeit

Das ist das zweite Buch, welches ich von Jeanette Winterson gelesen habe. Ihr Weihnachtsbuch "Wunderweiße Tage" hat mir Weihnachtsmuffel das Fest schmackhaft gemacht.

Nun wurde ich in eine Welt entführt, die skurril und äußerst erschreckend anmutet. Bei "Der weite Raum der Zeit" hat die Autorin bewiesen, dass sie aus einem Klassiker erschreckende Gegenwartsliteratur machen kann. Leo ist ein steinreicher Investmentbanker, dessen Verstand ich stark angezweifelt habe. In der Liebe nimmt er es nicht so genau. Es darf auch gerne mal ein Mann sein. Bei Leos Fantasien wusste ich oftmals nicht, ob ich fasziniert oder angewidert sein soll. Meist habe ich mich für Zweiteres entschieden. Leo war eifersüchtig auf seinen besten Freund. Er war felsenfest der Meinung, dass Xeno ein Verhältnis mit seiner Frau MiMi hat. Seine Sekretärin und auch andere Menschen in seinem näheren Umfeld, haben versucht ihn zur Vernunft zu bringen. Doch Leo hat sich festgebissen. Leo ist irre vor Hass. Leo verstößt seine Frau und das neugeborene Kind. Er erkennt sein Töchterchen Perdita nicht als sein eigen Fleisch und Blut an.

Ich bin der Meinung, Perdita konnte nichts besseres passieren. Der dunkelhäutige Shep ist voller Trauer. Er hat seine Frau verloren. Er entdeckt ein kleines Mädchen in der Kindergrippe eines Krankenhauses. Perdita! Sie darf liebevoll aufwachsen. So ein schönes Leben hätte ihr ihr leiblicher Vater niemals bieten können. Mit samt seinem Geld nicht!

Eine für mich etwas verstörende Geschichte, die an das Wintermärchen von Shakespeare angelehnt ist. Welcher Irrsinn in einem menschlichen Gehirn Platz findet, wird hier besonders deutlich.

Nach dem harmonische Weihnachtsbuch von Miss Winterson war diese Geschichte eine große Überraschung für mich. Die seelischen Abgründe eines Menschen beherrschen die Geschichte. Eine Geschichte die verstört, amüsiert und oft zum Nachdenken anregt.

Danke Jeanette Winterson.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

MEINUNG:

Der weite Raum der Zeit ist der zweite Roman, der im Rahmen des Hogarth Shakespeare Projekt im Knaus Verlag (Teil der Randomhouse Verlagsgruppe) erschienen ist. Das Projekt umfasst acht Neu-Interpretationen von Shakespeares berühmtes Werken geschrieben von acht internationalen …

Mehr

MEINUNG:

Der weite Raum der Zeit ist der zweite Roman, der im Rahmen des Hogarth Shakespeare Projekt im Knaus Verlag (Teil der Randomhouse Verlagsgruppe) erschienen ist. Das Projekt umfasst acht Neu-Interpretationen von Shakespeares berühmtes Werken geschrieben von acht internationalen Top-Autoren. In diesem Jahr sind bereits drei Romane erschienen: Howard Jacobson – Shylock (basierend auf Der Kaufmann von Venedig), Anne Tyler – Die störrische Braut (basierend auf Die widerspenstige Zähmung) und Jeanette Winterson – Der weite Raum der Zeit (basierend auf Das Wintermärchen).

Außer Romeo und Julia habe ich leider kein weiteres Werk von Shakespeare gelesen und das ist schon lange her. Ich habe Der weite Raum der Zeit durch Zufall mal im Buchladen entdeckt und es hat mich gleich angesprochen. Vom Knaus Verlag haben ich dieses Exemplar freundlicherweise als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen. Ehrlich gesagt habe ich vom Wintermärchen noch nie etwas gehört, aber keine Bange, falls es euch auch so gehen sollte. Zu Beginn des Romans wird die ganze Geschichte, die aus drei Akten besteht, noch zusammengefasst. Dieser Aspekt hat mir sehr gut gefallen und ohne es gelesen zu haben, war ich im Bilde.

Natürlich ist von Anfang klar wie die Geschichte beginnt und wie sie endet, aber das Dazwischen ist in dem Fall das Interessante. Jeanette Winterson hat alle Namen der Protagonisten an das Original angelehnt, aber quasi „modernisiert“. Shakespeare Stück spielt eigentlich in Sizilien. In Jeanette Wintersons Adaption spielt die Geschichte in London bzw. in den USA, in New Bohemia (Lousiana) und ist ebenfalls in dreie Teile geteilt, wie das Original.

Selten habe ich ein Buch gelesen, was nachdenklich, poetisch, aber gleichzeitig auch vulgär und einfach in der Sprache ist. Das Buch vereint Themen wie Eifersucht, Rache, Vergebung, Sehnsucht, Trauer, Hoffnung, Liebe so harmonisch miteinander, so dass hier keine Seite überflüssig ist und am Ende auch alles gesagt worden ist. Die Geschichte lässt sich leicht und flüssig lesen und klingt trotzdem noch lange nach. Vor allem regt sie zum Nachdenken an und liefert eine interessante Sicht auf die eigene Vergangenheit und mit deren Umgang in der Gegenwart, die ich wirklich „open minded“ fand. Bei Shakespeare steht das Stück auch im unter dem Stern, des Vergebens und des Verzeihens. Der Roman zeigt auf, dass die Fehler, die Menschen begehen und seien sie noch so groß und eigentlich unverzeihlich, trotzdem eines Tages ein gutes Ende nehmen können.

Die Charaktere sind sehr gut ausgearbeitet und bieten eine bunter Mischung an Hautfarben, sozialen Stand und Sexualität. Dieser Aspekt hat mir sehr zugesagt und spricht auch für die Autorin. Die Geschichte kommt hier ohne Stereotypen aus. Die verschiedenen Erzählstränge, die in den ersten beiden Teilen aufgebaut werden, werden im dritten und letzten Teil zusammen geführt. Die Autorin greift auch innerhalb des Romans viele Anspielungen zu Klassikern, wie z.B. Ödipus auf. Man bekommt also nicht nur eine stimmige Geschichte, sondern kann sich mit diesem Roman auch gleichzeitig noch bilden. ;-)

FAZIT:

Der Roman von Jeanette Winterson als Teil des Hogarth Shakespeare Projekts bietet allen interessierten Lesern einen Einblick in die bekanntesten Werke von Shakespeare, ohne sich dabei mit der doch sehr anspruchsvollen Sprach- und Schreibweise des bekannten Dramatikers im Detail auseinandersetzen zu müssen. Mir hat der Roman außerordentlich gut gefallen. Ganz besonders die Schreib- und Sprachweise von der Autorin, die sich durch ihre Heterogenität auszeichnet und trotzdem harmonisch und in sich stimmig ist. Ich freue mich auf die weiteren Romane und werde mir auch die beiden bereits erschienen noch besorgen.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Jeanette Winterson‘s Roman „Der weite Raum der Zeit“ ist eine moderne Adaption von Shakespeare‘s Werk „Das Wintermärchen“. So weit so gut. Ich fand die Idee grundsätzlich toll und habe mich entsprechend auf das Buch gefreut. Leider bin ich dann jedoch …

Mehr

Jeanette Winterson‘s Roman „Der weite Raum der Zeit“ ist eine moderne Adaption von Shakespeare‘s Werk „Das Wintermärchen“. So weit so gut. Ich fand die Idee grundsätzlich toll und habe mich entsprechend auf das Buch gefreut. Leider bin ich dann jedoch nur sehr schleppend in die Erzählung hinein gekommen und habe mich zunächst auch mit dem Schreibstil der Autorin ein wenig schwer getan. Für mich gab es immer wieder Diskrepanzen zwischen dem modernen Stil und der stark an Shakespeare angelehnten Sprache. So musste mich erst einmal in das Buch einlesen und eingewöhnen. Der Stil wirkte auf mich dennoch überwiegend monoton und fad, was mir natürlich weniger gut gefiel. An sich ist das Buch trotzdem flüssig zu lesen und hat auch seine Stärken. Es ist stellenweise recht atmosphärisch und die Charaktere gewinnen im Verlauf mehr an Tiefe. Insgesamt fand ich den Roman in der Umsetzung ganz ok, aber auch nicht bahnbrechend. Ich hatte mir eigentlich etwas mehr von dem Buch erwartet, deshalb 3 Sterne.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für