Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

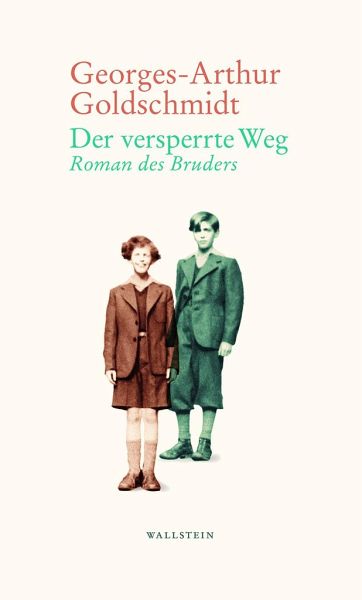

Ein bewegendes literarisches Dokument des Nachfühlens und Nacherzählens eines versperrten Lebensweges.Verbunden durch das gemeinsame Schicksal von Bedrohung, Flucht und Heimatlosigkeit hat der Bruder Erich doch einen ganz anderen Weg als der Autor wählen müssen. Während Georges-Arthur zwischen den Sprachen und mit den Worten lebt, hat der Bruder unter Waffen gelebt. Unter Waffen schweigen die Musen! Er schloss sich der Résistance an, kämpfte mit bei der Befreiung von Paris und des Elsass und war schließlich Major in der französischen Kolonialarmee in Algerien. Dort beteiligte er sich ...

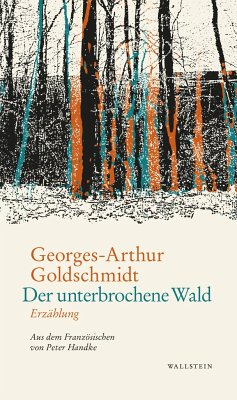

Ein bewegendes literarisches Dokument des Nachfühlens und Nacherzählens eines versperrten Lebensweges.Verbunden durch das gemeinsame Schicksal von Bedrohung, Flucht und Heimatlosigkeit hat der Bruder Erich doch einen ganz anderen Weg als der Autor wählen müssen. Während Georges-Arthur zwischen den Sprachen und mit den Worten lebt, hat der Bruder unter Waffen gelebt. Unter Waffen schweigen die Musen! Er schloss sich der Résistance an, kämpfte mit bei der Befreiung von Paris und des Elsass und war schließlich Major in der französischen Kolonialarmee in Algerien. Dort beteiligte er sich sogar an dem Offiziersputsch gegen de Gaulle, der Algerien in die Unabhängigkeit entließ, und blieb dennoch bis zur Pensionierung Offizier. Danach arbeitete er noch viele Jahre als unauffälliger Mitarbeiter der Crédit Agricole.Über Jahrzehnte im Inneren zurückgehalten, war ein Geburtstagsbrief der Anlass, die verschütteten Erinnerungen an das Leben des Bruders aufsteigen zu lassen.»Sie erfassen den Hauptschatten meines langen Lebens: Mein Bruder war vier, als ich zur Welt kam und durch meine Erscheinung auf dieser Welt habe ich sein Leben zerstört.«

Georges-Arthur Goldschmidt, geb. 1928 in Reinbek bei Hamburg emigrierte als Kind nach Italien und später nach Frankreich. Auszeichnungen: Für sein umfangreiches Werk wurde er u. a. mit dem Nelly-Sachs-Preis, der Goethe-Medaille, dem Joseph-Breitbach-Preis und dem Prix de l`Académie de Berlin ausgezeichnet.

Produktdetails

- Verlag: Wallstein

- 3. Aufl.

- Seitenzahl: 111

- Erscheinungstermin: Juli 2021

- Deutsch

- Abmessung: 205mm x 121mm x 14mm

- Gewicht: 204g

- ISBN-13: 9783835350618

- ISBN-10: 3835350617

- Artikelnr.: 61684449

Herstellerkennzeichnung

Wallstein Verlag GmbH

Geiststraße 11

37073 Göttingen

»ein schmales, aber ungemein intensives, von scharfen Beobachtungen und klugen Reflexionen geprägtes Buch« (Christoph Schröder, SWR2 Lesenswert Magazin, 27.06.2021) »eine bewegende Hommage an den Bruder« (Paul Jandl, Neue Zürcher Zeitung, 28.06.2021) »'Der versperrte Weg' bezeichnet in gewisser Weise den Schlussstein von Goldschmidts autobiografischem Mosaik und füllt überdies eine gravierende Leerstelle.« (Tilman Krause, Die Literarische Welt, 03.07.2021) »ein beklemmendes Buch über einen Verstoßenen. Und der grandiose Epilog zu Georges-Arthur Goldschmidts imposantem Lebenswerk.« (Ulrich Rüdenauer, Deutschlandfunk Büchermarkt, 22.07.2021) »ein sehr bewegendes und beeindruckendes Buch« (Dirk Fuhrig, Deutschlandfunk Kultur Buchkritik,

Mehr anzeigen

22.07.2021) »Mit über 90 Jahren hat Georges-Arthur Goldschmidt ein Buch von erschütternder emotionaler Wirkung geschrieben« (Cornelia Geißler, Berliner Zeitung, 19.07.2021) »Georges-Arthur Goldschmidts unerschrockenes, in seiner ganzen Härte und Offenheit vielfach gegen sich selbst gerichtetes, kleines großes Buch.« (Peter Henning, SR2 KulturRadio, 03.08.2021) »Das autobiografisch basierte Schreiben von Goldschmidt hat sich nicht nur zu einem einzigartigen Zeugnis verdichtet, sondern ist durch seine individuelle Sprache und seine Erzähltechnik große Literatur.« (Cornelius Hell, Die Presse, 24.07.2021) »Gerade mal 110 Seiten umfasst das Buch. Umso mehr aber wiegt es.« (Christoph Schreiner, Saarbrücker Zeitung, 29.07.2021) »Ein bewegendes und ehrliches Buch« (Dieter Kaltwasser, Bonner General-Anzeiger, 14./15.08.2021) »'Der versperrte Weg' ist exemplarisch für das verhinderte Leben vieler. Ein Mahnmal gegen das Vergessen!« (Gallus Frei, Literaturblatt.ch, 28.08.2021) »Danke, Georges-Arhur Goldschmidt, für den Mut zu dieser Auseinandersetzung mit sich, mit der eigenen Geschichte.« (Uli Rothfuss, Kunstportal Baden-Württemberg, 09/2021) »Wer etwas erfahren möchte über die innere Zerrissenheit und die Scham der Überlebenden, wer die Kinder des Krieges und ihre traumatischen Erfahrungen verstehen will, sollte dieses Buch lesen.« (Christian Mayer, Süddeutsche Zeitung, 06.09.2021) »Mit 'Der versperrte Weg' legt Goldschmidt ein neues bewegendes Buch vor, in einer fast filigranen, durchsichtigen Sprache - nachdenklich, klug und bei allem Schmerz oft beschämend in seiner Großzügigkeit gegenüber dem und den Deutschen.« (Jutta Duhm-Heitzmann, WDR 5 Scala, 21.09.2021) »ein schmales, aber ungemein intensives, von scharfen Beobachtungen und klaren Reflexionen geprägtes Buch« (Christoph Schröder, rbb Inforadio) »Dieser kleine Band erzielt mit dem Fokus auf nur zwei von Millionen Opfern immense Wirkung und lässt einen nicht mehr los.« (Andreas Müller, Zeitungen der VRM-Gruppe, 06.09.2021) »(Goldschmidts) Romane und Erzählungen sind aus dem Stoff seines eigenen Lebens geschrieben, und der nutzt sich nie ab, weil er immer wieder neu und anders erzählt wird.« (Cornelius Hell, 07.11.2021, ORF - Ex libris) »Eine romanhafte Biographie aus allernächster Nähe, ein literarisches, bewegendes Zeitzeugnis.« (Susanne Rikl, kommbuch.com, 16.10.2021) »Wer einmal angefangen hat, Georges-Arthur Goldschmidt (...) zu lesen, wird damit wohl nicht mehr aufhören. Wer seiner Art, literarisch zu berichten, verfallen ist, ist es für immer.« (Katrin Diehl, LiteraturSeiten München, 12/2021) »Viel mehr als nur ein Bruderbuch.« (Wolfgang Paterno, Profil, 07.11.2021) »Wer einmal angefangen hat, Georges-Arthur Goldschmidt zu lesen, wird damit wohl nicht mehr aufhören.« (Katrin Diehl, LiteraturSeiten München, Dezember 2021) »Ein Roman, in dem die Frage der Zugehörigkeit darüber entscheidet, ob ein Leben gelingt, und der die Folgen der nationalsozialistischen Verbrechen an einer Biographie erfahrbar macht.« (Louisa Schwope, Aufklappen Literaturkritik, 08.01.2022) »die berührende Geschichte einer Heimatlosigkeit, hinter der die 'Grundsehnsucht' des Lebens unerfüllt blieb.« (Gerhard Zeillinger, Der Standard, 23.1.2022)

Schließen

Die Geschichte des älteren Bruders

„Es ist ein sonderbares Gefühl, so nahe aneinander gelebt zu haben und so wenig vom älteren Bruder zu wissen.“ (Zitat Pos. 166)

Inhalt

Erich Goldschmidt ist fast fünf Jahre alt ist, als am 2. Mai 1928 sein Bruder …

Mehr

Die Geschichte des älteren Bruders

„Es ist ein sonderbares Gefühl, so nahe aneinander gelebt zu haben und so wenig vom älteren Bruder zu wissen.“ (Zitat Pos. 166)

Inhalt

Erich Goldschmidt ist fast fünf Jahre alt ist, als am 2. Mai 1928 sein Bruder Jürgen-Arthur geboren wird und dieses schreiende Baby ist für Erich ein Eindringling. Dennoch fühlt er sich später für seinen Bruder verantwortlich. Besonders ab diesem 18. Mai 1938, an dem die Eltern sie beide zu Verwandten nach Italien schicken, um sie in Sicherheit zu bringen, denn plötzlich sind sie keine Deutschen mehr, sondern Juden. Da ist Erich vierzehn Jahre alt, Jürgen-Arthur zehn. Bald ist auch Italien nicht mehr sicher und am 17. März 1939 werden sie nach Frankreich geschickt, wo sie die nächsten Jahre im Internat einer Privatschule verbringen. Nach dem Abitur ist Erich für die Résistance tätig, um seine neue Heimat Frankreich im Kampf gegen die Nationalsozialisten zu unterstützen. Dennoch wird Erich immer das Gefühl haben, irgendwo zwischen Deutschland und Frankreich zu stehen, in Deutschland verfolgt, weil er Jude ist, in Frankreich nach Kriegsende verfolgt, weil er Deutscher ist.

Thema und Genre

Im Mittelpunkt dieses autobiografischen Romans steht diesmal der ältere Bruder des Autors. Es geht darum, wie sehr die Verfolgung, Lebensgefahr und Flucht aus Deutschland das Leben eines jungen Menschen, im konkreten Fall das Leben von Erich, nachhaltig prägen.

Charaktere

Erich ist Deutscher, protestantisch erzogen und als er plötzlich aus dem Freundeskreis des Gymnasiums ausgeschlossen wird, weil er Jude ist, bricht für ihn die Welt zusammen, er versteht das nicht. Dieser Verlust der Heimat prägt sein ganzes Leben, obwohl er sich rasch in Frankreich zu Hause fühlt, bleibt eine innere Zerrissenheit.

Handlung und Schreibstil

Der Autor erzählt die Geschichte seines Bruders chronologisch, wobei Kindheit und Jugend im Mittelpunkt stehen, vor allem die Ereignisse ab dem Jahr 1938. Immer wieder müssen sie fliehen, entkommen nur knapp, werden versteckt und im Jahr 1943 trennen sich ihre Wege. Während Jürgen-Arthur bei Bauern untertaucht, beginnt Erich, für die Résistance tätig zu sein. 1947 treffen sich die Brüder kurz, aber die hier erzählte Geschichte erfährt der Autor von seinem Bruder erst, als sie sich Ende der siebziger Jahre in Deutschland wiedersehen. In leiser, eindringlicher Sprache schildert der Autor das Leben eines Menschen, der von seiner persönlichen Vergangenheit geprägt ist und sich selbst damit den eigenen Lebensweg zu versperren scheint.

Fazit

„Warum bin ich gerade der, der ich bin?“ (Zitat Pos. 812). Diese autobiografische Geschichte erzählt von einer Generation, die in Deutschland aufwuchs, um über Nacht plötzlich als Jude verfolgt, bedroht zu werden und gerade noch durch Flucht aus dem Land entkommt, das für sie bisher Heimat war.

Weniger

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

„Der versperrte Weg“ von Georges-Arthur Goldschmidt lässt mich zwiegespalten zurück. Einerseits finde ich die autobiografische Geschichte von Erich und Jürgen-Arthur gut und berührend, andererseits fühle ich mich vom Autor stets auf Distanz gehalten und durch die …

Mehr

„Der versperrte Weg“ von Georges-Arthur Goldschmidt lässt mich zwiegespalten zurück. Einerseits finde ich die autobiografische Geschichte von Erich und Jürgen-Arthur gut und berührend, andererseits fühle ich mich vom Autor stets auf Distanz gehalten und durch die sehr nüchterne, fast tabellarische Erzählung außen vor. Der Autor berichtet eher, als dass er erzählt, er schafft keine Bilder oder Emotionen, was mir das Lesen schwierig machte.

Als Jürgen-Arthur (später Georges-Arthur) 1928 geboren wird, ist die älteste Schwester schon 18. Das Leben seines Bruders Erich Leben verändert sich drastisch durch seine Ankunft („Mein Bruder war vier, als ich zur Welt kam und durch meine Erscheinung auf dieser Welt habe ich sein Leben zerstört“.). Er plante wohl sogar, dem Nachzügler die Augen auszustechen. Aber in ihrer Welt gibt es Schlimmeres als Eifersüchteleien zwischen Brüdern. Als 1933 die Nazi-Herrschaft beginnt, wird die protestantische Familie als jüdisch erklärt. Erich darf das Gymnasium nicht mehr besuchen und wird antisemitisch beschimpft und zur Hitlerjugend darf er, für den deutscher Nationalismus so wichtig ist, auch nicht.

Um sie zu schützen, schicken die Eltern die völlig unterschiedlichen Brüder 1938 ins Exil, erst nach Florenz, später nach Frankreich. Erich wird vom deutsch-Nationalisten („Alles Deutsche war Lebensinhalt für ihn.“) zum Widerstandskämpfer, schließt sich der Resistance an, später geht er zur Fremdenlegion. Die Brüder bleiben sich fremd, auch wenn sie im Exil als Schicksalsgemeinschaft lebten („Auf einmal war er dennoch gegenüber dem Bruder voller Zärtlichkeit gewesen, denn er war doch der Einzige, mit dem er ein Schicksal teilen würde. Weihnachten kam immer näher, ein Weihnachten ohne Schnee und Tannenbaum. Auf einmal fühlte er sich innigst mit dem kleinen Bruder verbunden, er war das, was noch von zu Hause geblieben war“). Die Eltern sehen die beiden nie wieder und einander nach dem Krieg nur wenige Male.

Kenner von Goldschmidt kennen dessen Geschichte vermutlich aus seinen anderen Werken, mir war der Autor vorher unbekannt. In diesem Buch schreibt er eine bekannte Geschichte aus einem anderen Blickwinkel erneut, um seinem Bruder ein Denkmal zu setzen. Das gelingt ihm durchaus, denn in diesem Buch scheint auch er eine andere Sicht auf den Bruder zu bekommen. Geschwister sind nun einmal spezielle Schicksalsgemeinschaften. Man ist miteinander verwandt, ob man will oder nicht. Und ab einem gewissen Alter kann man getrennter Wege gehen, wie die beiden es ab 1943 taten. Rund 80 Jahre später holt er mit dem Buch nach, was er zu Lebzeiten des Bruders versäumt zu haben glaubt. Denn „Es ist ein sonderbares Gefühl, so nahe aneinander gelebt zu haben und so wenig vom älteren Bruder zu wissen.“

Und so strickt der Autor eine Hommage an den Bruder aus Fakten und Gedanken. Grundlage sind wohl Erzählungen des Bruders bei einem Treffen in den 1970er Jahren. Und immer wieder taucht die Frage nach dem „was wäre gewesen, wenn…“ auf: „„Was wäre aus ihm geworden, wenn er ,Arier‘ gewesen wäre? Seiner Emigration verdankte er, nicht den falschen Weg eingeschlagen zu haben.“ – die Frage, ob der Dienst bei der Fremdenlegion denn der richtige Weg war, bleibt allerdings unausgesprochen. Auch andere Fragen bleiben unbeantwortet. Wie sehr prägt die Vergangenheit Gegenwart und Lebensweg? Wie ist es, wenn man sich selbst im Weg steht, keine Heimat findet, weil man sich entwurzelt und getrieben fühlt („Gerade in dem Augenblick, als für ihn einmal nichts mehr im Wege stehen sollte, war er selber zum Hindernis auf dem eigenen Weg geworden. Er war das einzige Instrument seines Unglücks.“)? Es ist ein Buch über ungleiche Menschen, die nur DNA und Schicksal vereinen, eine Geschichte über Schuldgefühle und Verlust. Vor dem ehemaligen Haus der Familie in Reinbek sind Stolpersteine für Georges-Arthurs Eltern. Das Buch ist eine Art Stolperstein für seinen Bruder. Ich fand es wichtig und gut, aber holprig und unbequem zu lesen. Von mir vier S

Weniger

Antworten 3 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 3 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Im Räderwerk der Verfolgung

Mit dem Roman «Der versperrte Weg» hat der deutsch-französische Schriftsteller Georges-Arthur Goldschmidt dem in seinem autobiografischen Œuvre bisher sträflich vernachlässigten Bruder Erich ein berührendes literarisches …

Mehr

Im Räderwerk der Verfolgung

Mit dem Roman «Der versperrte Weg» hat der deutsch-französische Schriftsteller Georges-Arthur Goldschmidt dem in seinem autobiografischen Œuvre bisher sträflich vernachlässigten Bruder Erich ein berührendes literarisches Denkmal gesetzt. Der 1928 geborene Autor und sein vier Jahre älterer Bruder waren Söhne eines Juristen aus Reinbek in Holstein. Von jüdischer Herkunft, waren die Goldbergs schon im neunzehnten Jahrhundert zum christlichen Glauben konvertiert. Gleichwohl wurden sie als «nichtarische Christen» von den Nazis verfolgt, mit verheerenden Konsequenzen für den Lebensweg des eigensinnigen Bruders, wovon bereits der Buchtitel kündet.

Als spätgeborenes Kind wurde der Autor von den Eltern besonders verhätschelt. Der große Bruder fühlte sich abrupt zurück gesetzt und hat ihn derart gehasst, dass er, in einem unbewachten Moment, eine Stricknadel in der Hand, «schon mit gehobenem Arm» an der Wiege des Babys stand, um ihm die Augen auszustechen. Goldschmidt erklärt im Roman: «Durch meine Erscheinung auf dieser Welt habe ich sein Leben zerstört». Rivalität prägte auch das spätere Verhältnis des ungleichen Brüderpaares, ein Ordnungs-Fanatiker der ältere, ein wankelmütiger, quirliger Typ der jüngere, der alles durcheinander brachte und vieles verdarb. Erich blieb immer auf Distanz, auch wenn er sich als der Ältere später im Exil zwangsläufig auch um ihn zu kümmern hatte. Denn nachdem die Gefährdung durch die Nazis immer bedrohlicher wird, schicken die Eltern die Söhne 1938 vorsorglich zu jüdischen Bekannten nach Italien. Als die Gastgeber im Jahr darauf nach Neuseeland auswandern, - nur weit genug weg, kommen die Jungen zu einer Verwandten nach Frankreich, die sie in einem Internat unterbringt. Dort sind sie auch noch in Sicherheit, als Frankreich schließlich den Krieg verliert, denn es sind die Italiener, die das Gebiet besetzen. Bis dann 1943 doch noch die deutsche Wehrmacht dort einrückt und Georges-Arthur bei Bauern untertaucht, während sich Erich der Résistance anschließt. Sie sehen sich erst vier Jahre später wieder und sind sich ziemlich fremd geworden. Als nach dem Abitur in Paris Erichs Einbürgerung als Franzose zu scheitern scheint, ist er, unglücklicher Weise nur einen Tag vor dem Eintreffen der ersehnten Urkunde, in die Fremdenlegion eingetreten. Er hat dann in Dien Bien Phu mitgekämpft und später, als nunmehr französischer Staatsbürger, eine Offiziers-Laufbahn in der Armee eingeschlagen.

Die tragischen Umstände, die diesen Lebensweg des Bruders herbeigeführt haben, fasst der Autor im Buch mit den Worten zusammen: «Er war alles zugleich, was man lieber nicht sein sollte: evangelischer Jude deutscher Herkunft im kaum von der Okkupation befreiten Frankreich». Nach ihrem letzten Treffen 1947 haben sich die ungleichen Brüder, inzwischen völlig entfremdet, erst mehr als zwanzig Jahre später wieder gesehen. Für Goldschmidt ist diese Hommage an seinen Bruder eine späte Wiedergutmachung, wie er bekennt, in seinen autobiografischen Schriften gab es dazu bisher immer nur eine auffallende Leerstelle.

Nach fast achtzig Jahren sind die eigenen Erinnerungen und das Wenige, das er von seinem Bruder selbst erfahren hat, als faktenbasierte Grundlage seines Romans heute eher dürftig, er verkörpert also unfreiwillig den narrativen Typ des unzuverlässigen Erzählers. Stilistisch etwas holperig wird auffallend sachlich und chronologisch erzählt, wie zwei Brüdern die Jugend gestohlen wurde, sie ihre Eltern nie wieder gesehen haben und sich total fremd geworden sind. Man taucht tief ein in die Verstrickungen jener unsäglichen Epoche, von denen man doch schon so oft gelesen hat, von denen man hier aber in einer so noch nicht dagewesenen, eindringlichen Klarheit liest. «Seine autobiographische Prosa lässt die Dimension der inneren Gefährdung dessen, der ins Räderwerk der Verfolgung gerät, auf erschütternde Weise erkennen», hat die Uni Osnabrück zu Verleihung ihrer Ehrendoktorwürde geschrieben. Wie wahr!

Weniger

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für