Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

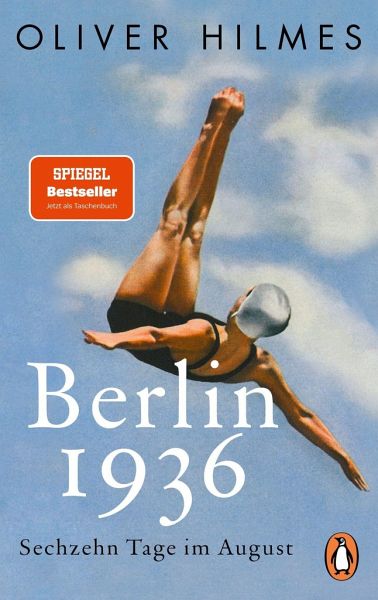

Berlin im August 1936: Zehntausende Gäste aus aller Welt strömen in die Stadt. Die Olympischen Spiele locken die Besucher zu den Sportstätten, in die Straßen, Bars und Cafés. Für einen kurzen Moment wirkt Berlin in diesem Sommer weltoffen und unbeschwert, als schalte die Diktatur in einen Pausenmodus. Oliver Hilmes folgt Berlinern und Touristen, Sportlern und Künstlern, Diplomaten und Nazi-Größen, Nachtschwärmern und Showstars durch die fiebrig-flirrende Zeit der Sommerspiele und erzählt ihre Geschichten. Es sind Geschichten von Opfern und Tätern, von Mitläufern und Zuschauern. Es...

Berlin im August 1936: Zehntausende Gäste aus aller Welt strömen in die Stadt. Die Olympischen Spiele locken die Besucher zu den Sportstätten, in die Straßen, Bars und Cafés. Für einen kurzen Moment wirkt Berlin in diesem Sommer weltoffen und unbeschwert, als schalte die Diktatur in einen Pausenmodus. Oliver Hilmes folgt Berlinern und Touristen, Sportlern und Künstlern, Diplomaten und Nazi-Größen, Nachtschwärmern und Showstars durch die fiebrig-flirrende Zeit der Sommerspiele und erzählt ihre Geschichten. Es sind Geschichten von Opfern und Tätern, von Mitläufern und Zuschauern. Es ist die Geschichte eines einzigartigen Sommers.

Oliver Hilmes, 1971 geboren, wurde in Zeitgeschichte promoviert und arbeitet als Kurator für die Stiftung Berliner Philharmoniker. Seine Bücher über widersprüchliche und faszinierende Frauen "Witwe im Wahn. Das Leben der Alma Mahler-Werfel" (2004) und "Herrin des Hügels. Das Leben der Cosima Wagner" (2007) wurden zu großen Verkaufserfolgen. 2011 folgte "Liszt. Biographie eines Superstars", danach "Ludwig II. Der unzeitgemäße König" (2013) sowie "Berlin 1936. Sechzehn Tage im August" (2016), das in viele Sprachen übersetzt und zum gefeierten Bestseller wurde. Zuletzt erschienen "Das Verschwinden des Dr. Mühe. Eine Kriminalgeschichte aus dem Berlin der 30er Jahre" (2019) und "Schattenzeit. Deutschland 1943: Alltag und Abgründe" (2023).

Produktdetails

- Penguin Taschenbuch 10196

- Verlag: Penguin Verlag München

- Erstmals im TB

- Seitenzahl: 301

- Erscheinungstermin: 11. Dezember 2017

- Deutsch

- Abmessung: 189mm x 121mm x 27mm

- Gewicht: 279g

- ISBN-13: 9783328101963

- ISBN-10: 3328101969

- Artikelnr.: 48069325

Herstellerkennzeichnung

Penguin TB Verlag

Neumarkter Straße 28

81673 München

produktsicherheit@penguinrandomhouse.de

"Ein rasantes Porträt. Historische Quellen so lebendig zu machen ist ein Gewinn für den Leser." ZDF "aspekte"

Gebundenes Buch

+++Die Geschichte eines einzigartigen Sommers+++

Im Sommer 1936 steht Berlin ganz im Zeichen der Olympischen Spiele. Zehntausende strömen in die deutsche Hauptstadt, die die Nationalsozialisten in diesen sechzehn Tagen als weltoffene Metropole präsentieren wollen. Oliver Hilmes folgt …

Mehr

+++Die Geschichte eines einzigartigen Sommers+++

Im Sommer 1936 steht Berlin ganz im Zeichen der Olympischen Spiele. Zehntausende strömen in die deutsche Hauptstadt, die die Nationalsozialisten in diesen sechzehn Tagen als weltoffene Metropole präsentieren wollen. Oliver Hilmes folgt prominenten und völlig unbekannten Personen, Deutschen und ausländischen Gästen durch die fiebrig-flirrende Zeit der Sommerspiele und verknüpft die Ereignisse dieser Tage kunstvoll zum Panorama einer Diktatur im Pausenmodus.

Die »Juden verboten«-Schilder sind plötzlich verschwunden, statt des »Horst-Wessel-Lieds« klingen Swing-Töne durch die Straßen. Berlin scheint für kurze Zeit eine ganz normale europäische Großstadt zu sein, doch im Hintergrund arbeitet das NS-Regime weiter daran, die Unterdrückung zu perfektionieren und das Land in den Krieg zu treiben.

In »Berlin 1936« erzählt Oliver Hilmes präzise, atmosphärisch dicht und mitreißend von Sportlern und Künstlern, Diplomaten und NS-Größen, Transvestiten und Prostituierten, Restaurantbesitzern und Nachtschwärmern, Berlinern und Touristen. Es sind Geschichten, die faszinieren und verstören, überraschen und bewegen. Es sind die Geschichten von Opfern und Tätern, Mitläufern und Zuschauern. Es ist die Geschichte eines einzigartigen Sommers.

Oliver Hilmes, 1971 geboren, studierte Geschichte, Politik und Psychologie in Marburg, Paris und Potsdam. Er wurde in Zeitgeschichte promoviert und arbeitete in der Intendanz der Berliner Philharmoniker. Seine Bücher über widersprüchliche und faszinierende Frauen „Witwe im Wahn. Das Leben der Alma Mahler-Werfel“ (2004) und „Herrin des Hügels. Das Leben der Cosima Wagner“ (2007) wurden zu Bestsellern. Zuletzt erschienen „Liszt. Biographie eines Superstars” (2011) und „Ludwig II. Der unzeitgemäße König” (2013).

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Auch 1936 befand sich Deutschland im Ausnahmezustand. Hitlers Macht nahm immer mehr zu, auch wenn der Krieg erst einige Zeit später ausbricht, sind die Vorboten spürbar. Es herrscht eine ängstliche Atmosphäre. In "Berlin 1936 - Sechszehn Tage im August" begegnet uns ein …

Mehr

Auch 1936 befand sich Deutschland im Ausnahmezustand. Hitlers Macht nahm immer mehr zu, auch wenn der Krieg erst einige Zeit später ausbricht, sind die Vorboten spürbar. Es herrscht eine ängstliche Atmosphäre. In "Berlin 1936 - Sechszehn Tage im August" begegnet uns ein farbenfrohes Deutschland, wenn man die Menschen betrachtet, die uns durch das Buch begleiten. Immer wieder war ich erstaunt über bekannte Namen und hatte sofort ein Gesicht vor Augen. Deutlich wird die Selektion, denn alles was anders ist, wird ausgemustert, auch schon 1936. Mir war es nicht bewusst und schockierte sehr. "Berlin 1936 - Sechszehn Tage im August" ist, auch wenn es als Sachbuch gelten soll kein bisschen langweilig, sondern ein Buch, welches ich in kürzester Zeit gelesen habe. Vieles hat mich erstaunt, einiges überrascht und das meiste absolut tief bewegt.

Zu Beginn eines jeden Kapitels befinde sich immer die aktuellen Temperaturen und Wettervorhersagen. Da diese auch nicht wirklich sommerlich sind, kommt die Kälte die mich mitunter befiel sehr gut zum Vorschein.

Für mich war "Berlin 1936 - Sechszehn Tage im August" sehr lehrreich und nicht einen Moment langweilig, was gerade im Bereich Sachbuch schnell passieren kann. Manches war mir unangenehm, da ich auch in Goebbels Tagebüchern schnuppern durfte und da einige der Protagonisten (erwähnt werden einige Berühmtheiten seien es Künstler, Firmen oder andere uns bekannte Menschen) sehr ausführlich beschrieben werden, standen sie mir auf einmal doch sehr nah und ihr Schicksal konnte mich tief berühren. Selbst mein Mann kam in den Genuss, das ich ihm einige Passagen aus dem Buch vorgelesen habe. Alpecin suchte Haarmodels und da mein Mann für diese Firma arbeitet und sie nun Erwähnung im Buch fand, mussten wir beide doch sehr schmunzeln.

Der Sprachstil und Ton des Buches ist nicht überfordernd, was ich ehrlich gesagt ein klein wenig erwartet hätte. Ich konnte den Ausführungen und Geschehen wunderbar folgen und auch wenn die Eindrücke vielfältig sind, ist "Berlin 1936 - Sechszehn Tage im August" ein Buch, welches ich definitiv erneut lesen würde, da mir beim einmaligen Lesen sicherlich einige Details entgangen sein könnten. "Berlin 1936 - Sechszehn Tage im August" ist vollgepackt mit Informationen einer sehr interessanten Zeit. Deutschland ist im Umbruch und Hitler präsentiert sich von seiner Schokoladenseite. Für mich, die ich mich als Leserin eher im Hintergrund gehalten habe, habe ihm seine Show nicht abgenommen, aber mein Vorwissen ist ja auch eine ganz andere, als die der Menschen, die sich 1936 um ein Überleben bemühen. Das Aussortieren von Menschen, die Hitler unangenehm sind, hat schon begonnen und die Olympiade nur eine Lüge.

Eine absolute Leseempfehlung für "Berlin 1936 - Sechszehn Tage im August". Ein Buch welches mich verstört, begeistert und auf ganz informative, ausgewogene Weise mitnahm in eine Zeit, in der Ausnahmezustand herrscht. Zwar noch im Verborgenen, aber Hitler ist schon sehr aktiv dabei seine Macht zu demonstrieren.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Geschichte einmal anders. Gut verpackt und interessant geschrieben. Der Schreibstil von Oliver Hilmes zieht den Leser direkt in das Geschehen und schon befindet man sich in Berlin im Jahr 1936. Der Leser besucht mit Thomas Wolfe die Bars, Restaurants und das Olympia-Stadion in Berlin und steht neben …

Mehr

Geschichte einmal anders. Gut verpackt und interessant geschrieben. Der Schreibstil von Oliver Hilmes zieht den Leser direkt in das Geschehen und schon befindet man sich in Berlin im Jahr 1936. Der Leser besucht mit Thomas Wolfe die Bars, Restaurants und das Olympia-Stadion in Berlin und steht neben dem Barbesitzern am Eingang, um die Prominenz zu begrüßen. Das Stadion wird oft besucht und die Sportler bejubelt. Die sechszehn Tage der Olympischen Spiele teilt Oliver Hilmes in einzelne Kapitel. Er schreibt jedoch nicht nur über die Sportler und die Wettkämpfe, sondern auch über die politischen Ereignisse und das Kulturleben in Berlin.

Es wird gefeiert und gelacht, die Bars bleiben offen, auch wenn sie eigentlich nicht in das Deutschlandbild der Nazis passt. Für die internationale Öffentlichkeit wird eine große bunte Show aufgebaut. Hitler und sein Gefolge als friedliche und offene Weltbürger, dass ist das Ziel der Spiele. Doch nicht alle Besucher und Beobachter glauben dem Szenario. Es gibt Zweifeler und Verzweifelte, die versuchen den Menschen die Augen zu öffnen.

Ganz zum Ende kommt noch ein Kapitel "Was wurde aus...?". So schließt sich der Kreis für den Leser, denn die Geschichten werden in den einzelnen Kapiteln nicht immer zu Ende erzählt.

Die gute Aufbereitung des promovierten Oliver Hilmes sorgt für Glaubhaftigkeit und der sehr gute Schreibtstil für einen guten Lesefluss. Ein Buch, was sich lohnt.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Lehrstück

Ein lebendig und anschaulich geschriebenes Werk, daher empfehlenswert. Der Autor entwirft ein buntes und abwechslungsreiches Kaleidoskop, das leicht zu lesen ist. Die damalige Inszenierung der Nazis wurde von vielen Menschen leider nicht durchschaut bzw. unterschätzt. Doch das …

Mehr

Lehrstück

Ein lebendig und anschaulich geschriebenes Werk, daher empfehlenswert. Der Autor entwirft ein buntes und abwechslungsreiches Kaleidoskop, das leicht zu lesen ist. Die damalige Inszenierung der Nazis wurde von vielen Menschen leider nicht durchschaut bzw. unterschätzt. Doch das künftige Grauen warf seine Schatten bereits voraus... Man konnte es sehen.

Insofern handelt es sich um ein Lehrstück über Dikaturen.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für