Nicht lieferbar

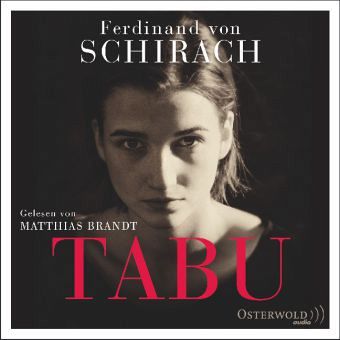

Tabu

230 Min.

Gesprochen von Brandt, Matthias

Sebastian von Eschburg verliert als Kind durch den Selbstmord seines Vaters den Halt. Er versucht sich durch die Kunst zu retten. Er zeigt mit seinen Fotografien und Videoinstallationen, dass Wirklichkeit und Wahrheit verschiedene Dinge sind. Es geht um Schönheit, Sex und die Einsamkeit des Menschen. Als Eschburg vorgeworfen wird, eine junge Frau getötet zu haben, übernimmt Konrad Biegler die Verteidigung. Der alte Anwalt versucht dem Künstler zu helfen - und damit sich selbst.Schirach schreibt über ein aktuelles gesellschaftliches Thema, das den Leser zwingt, grundsätzliche Entscheidung...

Sebastian von Eschburg verliert als Kind durch den Selbstmord seines Vaters den Halt. Er versucht sich durch die Kunst zu retten. Er zeigt mit seinen Fotografien und Videoinstallationen, dass Wirklichkeit und Wahrheit verschiedene Dinge sind. Es geht um Schönheit, Sex und die Einsamkeit des Menschen. Als Eschburg vorgeworfen wird, eine junge Frau getötet zu haben, übernimmt Konrad Biegler die Verteidigung. Der alte Anwalt versucht dem Künstler zu helfen - und damit sich selbst.

Schirach schreibt über ein aktuelles gesellschaftliches Thema, das den Leser zwingt, grundsätzliche Entscheidungen zu treffen. Aber dieses Buch ist viel mehr: Schirach hat den Roman eines Lebens geschrieben, lakonisch, poetisch, berührend.

Hier geht's zum Buch bei Piper.de

Schirach schreibt über ein aktuelles gesellschaftliches Thema, das den Leser zwingt, grundsätzliche Entscheidungen zu treffen. Aber dieses Buch ist viel mehr: Schirach hat den Roman eines Lebens geschrieben, lakonisch, poetisch, berührend.

Hier geht's zum Buch bei Piper.de