Sofort per Download lieferbar

Statt: 22,00 €**

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

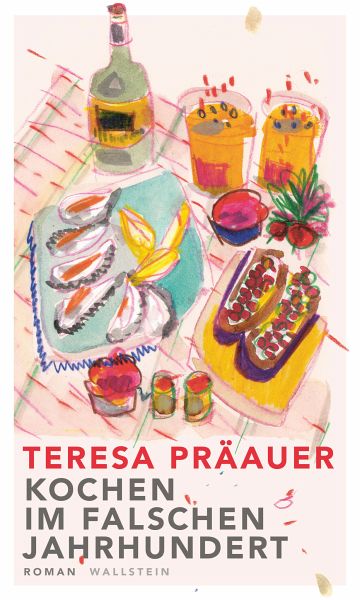

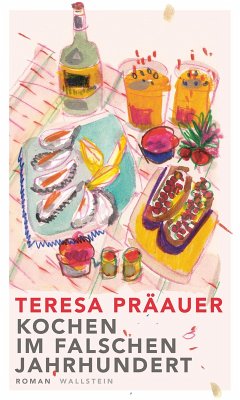

Gastgeberin sein zu können heißt letztlich: erwachsen geworden zu sein. Der Roman eines Abends und einer Einladung zum Essen. Voll mit Rezepten für ein gelungenes Leben und einen misslingenden Abend, der immer wieder neu ansetzt, schlau, witzig, heiter, gleichzeitig begleitet von den unterschwelligen oder ganz offen artikulierten Aggressionen der Beteiligten. In ihren Gesprächen verhandeln sie die ganz großen und kleinen Themen, von den >Foodpornheutige< Begriffe diskutiert, während die Gastgeberin keine besonders talentierte Gastgeberin ist und sich immer wieder ins falsche Jahrhundert ...

Gastgeberin sein zu können heißt letztlich: erwachsen geworden zu sein. Der Roman eines Abends und einer Einladung zum Essen. Voll mit Rezepten für ein gelungenes Leben und einen misslingenden Abend, der immer wieder neu ansetzt, schlau, witzig, heiter, gleichzeitig begleitet von den unterschwelligen oder ganz offen artikulierten Aggressionen der Beteiligten. In ihren Gesprächen verhandeln sie die ganz großen und kleinen Themen, von den >Foodporn<-Bildern im Internet über Kochen, Einkaufen und Wohnen als soziale Praktiken. Zunehmend wird der Abend komischer, tragischer, erotischer - dabei werden einzelne >heutige< Begriffe diskutiert, während die Gastgeberin keine besonders talentierte Gastgeberin ist und sich immer wieder ins falsche Jahrhundert versetzt fühlt. Nebenbei wird in Anekdoten eine Geschichte der Waren, Speisen und des Kochens erzählt.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

- Geräte: eReader

- ohne Kopierschutz

- eBook Hilfe

- Größe: 1.84MB

- FamilySharing(5)

- Text-to-Speech

- Keine oder unzureichende Informationen zur Barrierefreiheit

Teresa Präauer geb. 1979, studierte Germanistik und bildende Kunst. Im Wallstein Verlag erschienen die Romane »Für den Herrscher aus Übersee«, »Johnny und Jean« und »Oh Schimmi« sowie der Großessay »Tier werden«, das Geschichtenbuch »Das Glück ist eine Bohne« und der Erzählband »Mädchen«, dessen theoretischen Unterbau Präauers Ende 2021 gehaltenen Zürcher Poetikvorlesungen bilden. Sie wurde unter anderem mit dem aspekte-Literaturpreis (2012), dem Erich-Fried-Preis (2017) und dem Ben-Witter-Preis (2022) ausgezeichnet. Teresa Präauer lebt in Wien.

Produktdetails

- Verlag: Wallstein Verlag

- Seitenzahl: 198

- Erscheinungstermin: 22. Februar 2023

- Deutsch

- ISBN-13: 9783835349957

- Artikelnr.: 67425832

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

"Heruntergedimmte Eleganz" zeichnet diesen Roman von Theresa Präauer aus, findet Rezensent Paul Jandl. Es geht um eine Abendgesellschaft: die Gastgeberin hat gekocht, im Hintergrund läuft Jazz von der Spotify-Playlist und die Gäste debattieren über Gegenwartsphänomene und fehlende Utopien, während sie Fotos auf Instagram posten. Die Handlung ist überschaubar, so der Kritiker, viel passiert nicht, aber dafür haben die "gruppendynamischen Spannungen" eine Intensität, die den Rezensenten an Filme von Eric Rohmer denken lässt. Er schätzt den Humor und die Selbstironie, mit der Präauer diese Mittvierziger-Runde schildert, ohne dabei in Hohn zu verfallen. Auch freut er sich an den "kleinen Verschiebungen", mit denen der gute Geschmack, den die Gäste durchgehend zu beweisen versuchen, in Frage gestellt wird. Selten hat der Rezensent ein "intellektuell so präzises" Buch über Geschmack gelesen.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.04.2023

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.04.2023Am Anfang war die Artischocke

Gastliche Exerzitien: Teresa Präauers Roman "Kochen im falschen Jahrhundert"

Mit diesem Roman darf man Teresa Präauer einmal mehr so etwas wie subversive Mustergültigkeit attestieren: War "Johnny und Jean" (2014) ein Künstlerroman und zugleich dessen Parodie, war "Oh Schimmi" (2016) Außenseiterporträt und anarchischer Affenzirkus, so ist "Kochen im falschen Jahrhundert" ein Stück Popliteratur und dessen satirische Verfremdung; ein Abziehbild der Manufactum-Servus-Welt und deren Karikatur; ein Konversationsstück, in dem die Gedanken der Sprechenden mindestens genauso wichtig sind wie ihre Worte.

Wir befinden uns in einer geräumigen Wohnung in einem bürgerlichen Bezirk einer

Gastliche Exerzitien: Teresa Präauers Roman "Kochen im falschen Jahrhundert"

Mit diesem Roman darf man Teresa Präauer einmal mehr so etwas wie subversive Mustergültigkeit attestieren: War "Johnny und Jean" (2014) ein Künstlerroman und zugleich dessen Parodie, war "Oh Schimmi" (2016) Außenseiterporträt und anarchischer Affenzirkus, so ist "Kochen im falschen Jahrhundert" ein Stück Popliteratur und dessen satirische Verfremdung; ein Abziehbild der Manufactum-Servus-Welt und deren Karikatur; ein Konversationsstück, in dem die Gedanken der Sprechenden mindestens genauso wichtig sind wie ihre Worte.

Wir befinden uns in einer geräumigen Wohnung in einem bürgerlichen Bezirk einer

Mehr anzeigen

namenlosen Stadt, die sich leicht als Wien identifizieren lässt. Auch das Personal hat keine Namen: "Seit ein paar Jahren war die Gastgeberin mit ihrem Partner zusammen, der wiederum mit seinem Smartphone zusammen war." Die beiden leben schon eine Weile da, aber noch immer stehen Bananenkisten herum. Sie haben Freunde zum Abendessen geladen, weil man das so macht, wenn man erwachsen ist. Sie sind jenseits der vierzig, also schon ziemlich erwachsen. Erwartet werden ein Ehepaar, das sich für einen Abend Urlaub von seinem Baby nimmt, und "der Schweizer", ein Universitätslehrer, dessen Freundin verhindert ist.

Wer im falschen Jahrhundert kocht, dem mangelt es an der Selbstverständlichkeit der Routine. Dabei ist das Menü nicht überambitioniert: Blattsalat mit Birne, Pekannüssen, Ziegenfrischkäse und Roter Bete ("Man sagte hier übrigens nicht Rote Bete, sondern Rote Rübe"), Quiche Lorraine und Eis am Stil. Aber die Gäste sind unpünktlich, ihre Schuhe hinterlassen Flecken auf dem hellen Vorzimmerboden, und der Partner beseitigt ein Malheur mit dem teuren Geschirrtuch aus Kopenhagen. "Die Gastgeberin übte sich in Gelassenheit", und auf der nächsten Seite: "Die Gastgeberin blieb gelassen, das kam vom vielen Üben."

Dreimal nimmt die Geschichte Anlauf, mit drei verschiedenen Anfängen, jedes Mal dreht sich das Kaleidoskop um eins weiter, jedes Mal steht da eine kleine Zutatenliste als Appetizer. Die Playlist passt perfekt zum jeweiligen Mikroereignis: Beklagt "der Schweizer" die fehlenden Utopien, folgt Miles Davis' "So What", berichtet "der Ehemann" empört über einen Disput, singt Nina Simone "Don't Explain". Ein Episodenroman? Eher eine munter verspielte Erzählung, die mit einem Selbstgespräch voll sinnlicher Reminiszenzen verschränkt wird: "Am Anfang war die Artischocke." - "Blatt für Blatt zupftest du von der großen Knolle ab", bis zum "köstlichen Artischockenherzen", aber das wehrt sich gegen das Verspeistwerden, weil die Anfängerin das Heu nicht entfernt hat: "Diese süße Bitterkeit!"

Durch Präauers Guckloch sehen wir in ein trautes Heim von heute, in dem das angeblich einfache Leben das gute ist, ein Marktplatz der alten Möbel und Werte mit Sinn für neues Design und moralisches Refurbishment. In der Inventur kulinarischer Wegmarken wird die Kluft zwischen dem studentischen Leben in der "Substandardwohnung" und der sympathisch versnobten Lifestyle-Existenz ausgemessen, in der die Alvar-Aalto-Vase und das Iittala-Glas mit dem Flohmarktfund friedlich koexistieren. Die Autorin würzt mit Witz und fein dosierter Ironie, doch anders als im klassischen Pop-Roman fehlt der Zynismus. Kein Artischockenherz der Finsternis wird gesucht, sondern die verlorene Zeit der jungfräulichen Geschmackssensationen. Der ungeniert nostalgische Grundton klingt auch im alltagsgeschichtlichen Blick auf die Generationen der Mütter und Großmütter an, die in vielem ärmer dran waren, aber manches konnten und wussten, das die Enkelin nur noch als sinnliche Erinnerung parat hat. Die handelnden Personen, die ihre reale Gegenwart beinah in Echtzeit durch werbewirksam verlinkte Videos im Netz vervielfältigen, sind trotz allem Menschen aus Fleisch und Blut, und die Erzählerin ist eine von ihnen, ausgezeichnet nur durch ihr Bewusstsein um den Stand der Dinge - und um die dazugehörige Sprache: "Wieso sagten die Menschen in letzter Zeit so gern alles gut? Wieso fragten sie: Alles gut? (. . .) Wo doch eigentlich sehr wenig einfach gut war, fast gar nichts." Weil sie Bourdieu gelesen hat und die Distinktion zwischen diesem und jenem Deutsch in der gastronomischen Warenkunde besonders ausgeprägt ist, fragt sich die Gastgeberin auch, wozu es "diese vielen feinen Unterschiede" gibt, "selbst innerhalb einer Sprache".

Vielleicht steigern sie ja den Genuss, wie Präauers planvolle Rhythmisierung und kluger Einsatz von direkter und indirekter Rede, von Wiederholungen, Variationen und Zitaten die Lust am Text mehren, bis uns ein Da capo al fine in die Endlosschleife gastlicher Exerzitien führt. Denn einerseits bereitet die orale Befriedigung beim Essen und Trinken (Crémant!) und Sprechen den Boden für erotische Themenwechsel, ist doch Sex "eine Form des Gesprächs mit anderen Mitteln". Andererseits wird die Frage nach dem guten Leben hier keineswegs hedonistisch beschränkt gestellt. Ob Small Talk oder "Deep Talk", "Kochen im falschen Jahrhundert" erzählt auch von einer Midlife-Crisis: Es fällt nicht leicht, die Bananenkisten auszupacken, wenn man nicht weiß, was man vom eigenen Aufstieg halten soll und ob die errungene Freiheit nicht vom Gedächtnis der mitgeschleppten Dinge und Gewohnheiten widerlegt wird. Blatt für Blatt, wie beim Verschmausen der Artischocke, nähert sich die Erzählerin dem Kern der Sache, bis ein Überraschungsgast von Übersee ihn der Gastgeberin enthüllt. Die "süße Bitterkeit" ist auch die Geschmacksnote dieses Buches. DANIELA STRIGL

Teresa Präauer: "Kochen im falschen Jahrhundert". Roman.

Wallstein Verlag,

Göttingen 2023. 198 S., geb., 22,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Wer im falschen Jahrhundert kocht, dem mangelt es an der Selbstverständlichkeit der Routine. Dabei ist das Menü nicht überambitioniert: Blattsalat mit Birne, Pekannüssen, Ziegenfrischkäse und Roter Bete ("Man sagte hier übrigens nicht Rote Bete, sondern Rote Rübe"), Quiche Lorraine und Eis am Stil. Aber die Gäste sind unpünktlich, ihre Schuhe hinterlassen Flecken auf dem hellen Vorzimmerboden, und der Partner beseitigt ein Malheur mit dem teuren Geschirrtuch aus Kopenhagen. "Die Gastgeberin übte sich in Gelassenheit", und auf der nächsten Seite: "Die Gastgeberin blieb gelassen, das kam vom vielen Üben."

Dreimal nimmt die Geschichte Anlauf, mit drei verschiedenen Anfängen, jedes Mal dreht sich das Kaleidoskop um eins weiter, jedes Mal steht da eine kleine Zutatenliste als Appetizer. Die Playlist passt perfekt zum jeweiligen Mikroereignis: Beklagt "der Schweizer" die fehlenden Utopien, folgt Miles Davis' "So What", berichtet "der Ehemann" empört über einen Disput, singt Nina Simone "Don't Explain". Ein Episodenroman? Eher eine munter verspielte Erzählung, die mit einem Selbstgespräch voll sinnlicher Reminiszenzen verschränkt wird: "Am Anfang war die Artischocke." - "Blatt für Blatt zupftest du von der großen Knolle ab", bis zum "köstlichen Artischockenherzen", aber das wehrt sich gegen das Verspeistwerden, weil die Anfängerin das Heu nicht entfernt hat: "Diese süße Bitterkeit!"

Durch Präauers Guckloch sehen wir in ein trautes Heim von heute, in dem das angeblich einfache Leben das gute ist, ein Marktplatz der alten Möbel und Werte mit Sinn für neues Design und moralisches Refurbishment. In der Inventur kulinarischer Wegmarken wird die Kluft zwischen dem studentischen Leben in der "Substandardwohnung" und der sympathisch versnobten Lifestyle-Existenz ausgemessen, in der die Alvar-Aalto-Vase und das Iittala-Glas mit dem Flohmarktfund friedlich koexistieren. Die Autorin würzt mit Witz und fein dosierter Ironie, doch anders als im klassischen Pop-Roman fehlt der Zynismus. Kein Artischockenherz der Finsternis wird gesucht, sondern die verlorene Zeit der jungfräulichen Geschmackssensationen. Der ungeniert nostalgische Grundton klingt auch im alltagsgeschichtlichen Blick auf die Generationen der Mütter und Großmütter an, die in vielem ärmer dran waren, aber manches konnten und wussten, das die Enkelin nur noch als sinnliche Erinnerung parat hat. Die handelnden Personen, die ihre reale Gegenwart beinah in Echtzeit durch werbewirksam verlinkte Videos im Netz vervielfältigen, sind trotz allem Menschen aus Fleisch und Blut, und die Erzählerin ist eine von ihnen, ausgezeichnet nur durch ihr Bewusstsein um den Stand der Dinge - und um die dazugehörige Sprache: "Wieso sagten die Menschen in letzter Zeit so gern alles gut? Wieso fragten sie: Alles gut? (. . .) Wo doch eigentlich sehr wenig einfach gut war, fast gar nichts." Weil sie Bourdieu gelesen hat und die Distinktion zwischen diesem und jenem Deutsch in der gastronomischen Warenkunde besonders ausgeprägt ist, fragt sich die Gastgeberin auch, wozu es "diese vielen feinen Unterschiede" gibt, "selbst innerhalb einer Sprache".

Vielleicht steigern sie ja den Genuss, wie Präauers planvolle Rhythmisierung und kluger Einsatz von direkter und indirekter Rede, von Wiederholungen, Variationen und Zitaten die Lust am Text mehren, bis uns ein Da capo al fine in die Endlosschleife gastlicher Exerzitien führt. Denn einerseits bereitet die orale Befriedigung beim Essen und Trinken (Crémant!) und Sprechen den Boden für erotische Themenwechsel, ist doch Sex "eine Form des Gesprächs mit anderen Mitteln". Andererseits wird die Frage nach dem guten Leben hier keineswegs hedonistisch beschränkt gestellt. Ob Small Talk oder "Deep Talk", "Kochen im falschen Jahrhundert" erzählt auch von einer Midlife-Crisis: Es fällt nicht leicht, die Bananenkisten auszupacken, wenn man nicht weiß, was man vom eigenen Aufstieg halten soll und ob die errungene Freiheit nicht vom Gedächtnis der mitgeschleppten Dinge und Gewohnheiten widerlegt wird. Blatt für Blatt, wie beim Verschmausen der Artischocke, nähert sich die Erzählerin dem Kern der Sache, bis ein Überraschungsgast von Übersee ihn der Gastgeberin enthüllt. Die "süße Bitterkeit" ist auch die Geschmacksnote dieses Buches. DANIELA STRIGL

Teresa Präauer: "Kochen im falschen Jahrhundert". Roman.

Wallstein Verlag,

Göttingen 2023. 198 S., geb., 22,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

»Ein zeitloses Kunstwerk, das in 100 Jahren sowohl von Soziolog:innen als auch von Literaturwissenschaftler:innen herangezogen werden wird, um Kunst und Leben in den 2020er-Jahren zu verstehen. Zweifellos der beste Roman des Frühjahrs!« (Philipp Schneider, Kapitel Zwei, Recklinghausen) »Der neue Roman von Teresa Präauer ist voller Witz und Satire. Die namenlosen und überzeichneten Figuren hangeln sich von belanglosen zu heiklen Diskussionen (...). Kochen im falschen Jahrhundert" ist eine bunte, scharf beobachtete und im wahrsten Sinne des Wortes geschmacksvolle Gesellschaftssatire - kurz gesagt: Knapp 200 Seiten pures Lesevergnügen!« (Alina Schneider, NetGalley) »Dieses Buch ist eine wunderbare Satire auf unsere Gesellschaft, die "Dos" und

Mehr anzeigen

"Don'ts", mit denen wir uns täglich beschäftigen. (...) Ich habe oft geschmunzelt und noch öfter gelacht über richtig gute, gelungene Charakterisierungen von Menschen und unglaublich geistreiche, witzige Dialoge.« (Bettina Fleth, NetGalley) »Eine sehr bunt und sehr geschmackvolle Satire, passend zu der heutigen Zeit.« (Heike Theis, NetGalley) »Ein malerisches Kammerspiel, das so entlarvend, wie unterhaltsam auf die Manierismen unserer Gesellschaft blickt. Wahrscheinlich mein Pageturner des Jahres.« (Rafael Wallner, NetGalley) »Das köstliche, spitzzüngige Kammerspiel um einige arrivierte, gesettelte Mittvierziger erinnert an Yasmina Rezas Theaterstücke und wartet nur darauf, verfilmt zu werden. Derweil kann man sich wahlweise mit einem Eis am Stiel oder einem Crémant an der Lektüre erfreuen.« (Ingeborg Jaiser, NetGalley) »Habe sehr gelacht und hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Gut gemacht, Empfehlung!« (Mirjam Huy, NetGalley) »Dieses kleine Buch ist dreierlei: Ein Kunstwerk, denn das Titelbild hat die Autorin gemalt. Eine Playlist, denn wie ein roter Faden ziehen sich Musikvorschläge durch den Roman. Ein Appetitanreger, denn ständig wird über köstliches Essen geredet. Gleichzeitig ist es eine Abrechnung mit den sozialen Medien:« (Mariele Fentker, NetGalley)

Schließen

Gebundenes Buch

Ottolenghi, Manufaktum, Ittala, einladender dänischer Esstisch, Open House, effortless, Wiesenblumen, Quiche Lorraine, Cremant, IPhone, Instagrampost. Neue Wohnung, Bananenkisten, unausgepackt. Innenstadt, wohl Wien. Zwei Paare, Weiß, österreichisch, eins mit Kind, eins ohne, ein …

Mehr

Ottolenghi, Manufaktum, Ittala, einladender dänischer Esstisch, Open House, effortless, Wiesenblumen, Quiche Lorraine, Cremant, IPhone, Instagrampost. Neue Wohnung, Bananenkisten, unausgepackt. Innenstadt, wohl Wien. Zwei Paare, Weiß, österreichisch, eins mit Kind, eins ohne, ein Schweizer, Dozent, der immer etwas zu dozieren hat, seine Freundin kommt nicht mit. Schwarze Musik, kultiviert, leise, wie Easy Listening im Hintergrund, dabei hätte sie etwas zu sagen.

Die Zutaten eines sich als progressiv verstehenden Weißen heterosexuellen Akademikertums in der Großstadt in den 40ern enden nicht, ebensowenig wie die prototypisch bemühten Gedanken und Dialoge, die sich mit einem Lächeln lesen, das ertappt stecken bleibt.

»Auf dem Schemel neben den Füßen der Nachbarin lag ein zerfleddertes Buch mit dem polnischen Titel 𝐷𝑦𝑠𝑡𝑖𝑛𝑐𝑘𝑐𝑦𝑗𝑎 von Pierre Bourdieu.« ( | 129) Wer noch nicht an Bourdieu dachte, möge es tun, die Autorin reiht die Codes der 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 aneinander und kontrastiert 𝐷𝑖𝑒 𝑓𝑒𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑈𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑖𝑒𝑑𝑒 mit einer 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒𝑛. Besagte als slawisch bezeichnete Nachbarin schleicht sich immer wieder in die Szenerie, die Codes beherrscht sie nicht. Nur eine beiläufige Irritation, ebenso wie eine internationale Zufallsbekanntschaft, die ins Selbstbild passt, bis das amerikanische Paar sich besorgt gegen Geflüchtete äußert. Zudem stört eine aufkommende Spannung die postbürgerliche Ruhe, die ihre sexuellen Bedürfnisse in Essen zu sublimieren sucht.

Gut durchkomponiert und aufeinander abgestimmt sind Essen, Getränke, Erinnerungen, Playlist, Kleidung, Interieur, Gedanken, Dialoge, Sound und Szenerie, die Präauer in drei Varianten durchspielt, in denen kleine Details den Abend anders verlaufen lassen. Eine erwartbare Eskalation à la "Der Gott des Gemetzels" von Reza liegt in der Luft, doch verhallt sie mit einer distanzschaffenden pseudosoziologischen Erzählstimme. In der Runde selbst ebbt jede Spannung gefällig ab. »Kochen im falschen Jahrhundert« ist wahrlich kluge Unterhaltung, die eine geschickt dosierte Prise Provokation und Unbehagen enthält.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Ein entspannter Abend mit Freunden. In der neuen Wohnung mit den schicken Holzböden. Der kürzlich erworbene dänische Designertisch muss ja eingeweiht werden. Wie die Gastgeber gehören auch die Gäste zu denen, die es geschafft haben. Ein Paar, das kürzlich Nachwuchs …

Mehr

Ein entspannter Abend mit Freunden. In der neuen Wohnung mit den schicken Holzböden. Der kürzlich erworbene dänische Designertisch muss ja eingeweiht werden. Wie die Gastgeber gehören auch die Gäste zu denen, die es geschafft haben. Ein Paar, das kürzlich Nachwuchs gekommen hat und ein Schweizer, seit kurzem in einer neuen Beziehung. Alle in gesicherten Verhältnissen und solvent mit guten Jobs. Jede/r bemüht, in puncto Selbstinszenierung besonders gut wegzukommen.

Wiesenblumen, stilvoll auf dem Tisch arrangiert, im Hintergrund läuft leise eine unaufdringliche Jazz-Playlist. In der Küche steht die Gastgeberin, die mit der Zubereitung des Essens heillos überfordert ist. Quiche und Sommersalat, das geht immer. So die Theorie, offenbar den Lifestyle-Magazinen entnommen. Die Realität sieht anders aus. Die Gastgeberin überfordert, der Gastgeber keine Hilfe. Kerzenwachs und Glasränder auf dem Tisch, ein Brandfleck im Trockentuch vom Designer. Banale Gesprächsinhalte, reduziert auf Oberflächlichkeiten. Und natürlich darf das Feelgood-Foto für Instagram nicht fehlen.

Präauer ist mit „Kochen im falschen Jahrhundert“ nah am Zeitgeist, beobachtet sehr kritisch und präzise, beschreibt pointiert und ironisch diesen Abend, der in verschiedenen Facetten, die sie auch anbietet, ablaufen könnte. Allen gemeinsam ist die Oberflächlichkeit und Selbstgefälligkeit der Teilnehmer, aber auch die Sprachlosigkeit, die die vordergründig angeregte Kommunikation der Tischgesellschaft beherrscht. Man spricht, ersetzt Inhalt durch Objekte, reiht Floskel an Floskel, hat sich aber nichts zu sagen.

Möchte ich mit diesen Menschen am Tisch sitzen und einen Abend verbringen? Nein. Niemals.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Du bist, was du isst

Ihre Vorliebe für das literarische Experimentieren ist auch in dem neuen Roman «Kochen im falschen Jahrhundert» von Teresa Präauer das stilistisch prägende Element. Schon der kryptische Titel deutet das an, denn das ‹Kochen› ist hier …

Mehr

Du bist, was du isst

Ihre Vorliebe für das literarische Experimentieren ist auch in dem neuen Roman «Kochen im falschen Jahrhundert» von Teresa Präauer das stilistisch prägende Element. Schon der kryptische Titel deutet das an, denn das ‹Kochen› ist hier nur Mittel zum erzählerischen Zweck, und das ‹falsche Jahrhundert› weist erkennbar auf einen sozialen Konflikt hin. Im kammerspiel-artigen Setting dieses Romans wird eine Essens-Einladung gleich in drei Anläufen geschildert, womit auch drei mögliche Entwicklungen eines geselligen Abends im gehobenen Mittelstands-Milieu der Stadt Wien vorgezeichnet werden.

Im Mittelpunkt des Abends steht die «Gastgeberin», ein Frau Mitte vierzig, berufstätig und vor zwei Jahren erst in die elegante Wohnung eingezogen. Der «Freund der Gastgeberin», mit dem sie seit zwanzig Jahren zusammen ist, der aber nicht bei ihr wohnt, hilft ihr bei der Vorbereitung der Dinnerparty. Es gibt Quiche Lorraine als Hauptspeise, ein bewusst einfaches Menü für diesen ersten Dinner-Abend, der quasi auch als Einweihungs-Party für ihre Wohnung gedacht ist. Denn sie hat die elegante Wohnung zunächst mit viel Engagement eingerichtet, auch mit Antiquitäten, die sie selbst wieder aufgearbeitet hat. Nach einem Jahr aber ließ ihr Elan merklich nach, es wurde ihr plötzlich alles zuviel mit der stilvollen Einrichterei. Und so stehen auch immer noch Möbelkisten in der Wohnung herum, sie konnte sich nicht aufraffen, das alles mal auszupacken. Pünktlich ‹wie eine Schweizer Uhr› ist der «Schweizer» als erster Gast eingetroffen, ein Universitäts-Professor. Er kommt allein, seine Freundin ist leider verhindert, sie hat unaufschiebbare Arbeiten zu erledigen. Als weiter Gäste sind ein befreundetes Ehepaar eingeladen, und als die Beiden nach dem ‹akademischen Viertel› noch nicht eingetroffen sind, wird mit der ersten Flasche Crémant angestoßen. Die Verspätung beträgt schließlich eine volle Stunde. Das Ehepaar war zwar frühzeitig aufgebrochen von zuhause, hatte aber unterwegs noch einen Aperitif getrunken und auch einen Happen gegessen. Dort hätten sie die Bekanntschaft mit einem netten amerikanischen Touristen-Paar gemacht und sich dann leider total ‹verplaudert.›

Das namenlos bleibende, ebenso sympathische wie versnobte Figuren-Ensemble, zu dem sich uneingeladen später auch noch die «Amerikaner» hinzugesellen, führt im Verlaufe des Abends endlose Gespräche über ‹Gott und die Welt›, wobei im Hintergrund ständig die von der «Gastgeberin» angelegte Spotify-Playlist mit Frauen-Jazz läuft. Immer wieder werden im Roman Interpretin und, kursiv gesetzt, der Songtitel genannt, letzterer oft mit Bezug zum gerade aktuellen Gesprächs-Gegenstand. Zwischen die vielen kurzen Kapitel des Romans sind jeweils, quasi als Überschrift, Lebensmittel, Gewürze oder Getränke eingeschoben. «Romana, Rucola, Eichblattsalat» sind da zum Beispiel untereinander aufgelistet, meist ohne Bezug allerdings zu dem, was gerade auf den Tisch kommt. Die Runde der arrivierten Mittvierziger spricht über längst vergangene Studienjahre, lästert über «Foodporn», debattiert über regionale Küche, Klimawandel, Nachhaltigkeit, Politik, soziale Medien und anderes mehr.

Ohne Zweifel ist dieser Roman von einer subversiven Intention der Autorin geprägt, indem sie ironisch eine Gesellschaft beschreibt, die mittels Kulinarik, mit exquisitem Geschmack auf Distinktion bedacht ist. Geradezu zynisch wird diese snobistische Haltung im Verlaufe des Abends Stück für Stück ad absurdum geführt, zerbröckelt die trügerische Fassade hedonistischer Selbsterhöhung. Der beim Essen und Trinken als sinnstiftend hochstilisierte Geschmack wird in dieser soziologischen Milieustudie kritisch hinterfragt. Stilistisch wird überwiegend in der dritten Person erzählt, wobei in den Rückblenden in die Du-Form gewechselt wird. Es passiert nicht viel in diesem akribisch durchgeplanten Plot, die belanglosen Gespräche der Gäste plätschern ohne Höhepunkte dahin, und damit kommt auch beim Leser schnell eine gepflegte Langeweile auf, wirklich bereichernd ist das alles nämlich nicht!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Ein gediegenes Buch von Teresa Präauer, die als Autorin schon öfter zu überraschen vermochte.

Roman kann man es nicht nennen. Ob es ein Essay ist, bleibt auch fraglich.

Doch Teresa Präauer scháfft es immer wieder mit wenigen Worten Anklänge zu finden, zum Beispiel …

Mehr

Ein gediegenes Buch von Teresa Präauer, die als Autorin schon öfter zu überraschen vermochte.

Roman kann man es nicht nennen. Ob es ein Essay ist, bleibt auch fraglich.

Doch Teresa Präauer scháfft es immer wieder mit wenigen Worten Anklänge zu finden, zum Beispiel mit dem, Erwähnen zahlreicher Jazz- und RythmBlues-Musiktitel.

Im Vordergrudn stehen aber natürlich das Kochen und diverse Gerichte.

Sprachlich schafft sie entsprechende Bilder.

Doch leider wird man davon so überflutet, das man als Leser orientierungslos durch viel Rezepte taumelt.

Weniger

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Noch eine Flasche Crémant - Zustandsbeschreibung einer urbanen Generation "Kochen im falschen Jahrhundert" ist ein Kochbuch der anderen Art. Fünf Leute um die 40 verbringen einen nicht enden wollenden Abend gespickt mit allerlei Zutaten, vielen alkoholischen Getränken und …

Mehr

Noch eine Flasche Crémant - Zustandsbeschreibung einer urbanen Generation "Kochen im falschen Jahrhundert" ist ein Kochbuch der anderen Art. Fünf Leute um die 40 verbringen einen nicht enden wollenden Abend gespickt mit allerlei Zutaten, vielen alkoholischen Getränken und schwelgerischen Gedankenausflügen. Man fühlt sich an diesem Sommerabend wie in einer Zeitschleife gefangen. Die fünf befreundeten Protagonisten, deren Namen wir nicht erfahren, sind zwar in der Mitte des Lebens angekommen, haben sich ein gewisses bildungsbürgerliches Niveau erarbeitet, trauern jedoch ihrer Jugend nach und wollen den Moment auskosten. Ausgiebig werden dem Leser kulinarische Spezialitäten untermalt von Jazzmusik aufgetischt. Die Gastgeberin glaubt an die Illusion des perfekten Abend mit guten Bekannten. Doch dieser Wunschtraum gewinnt mit zunehmendem Alkoholkonsum eher an Peinlichkeit. Ein Kammerspiel des guten Geschmacks und vorzügliche Beschreibung einer Generation, die ihre Jugend hinter sich gelassen hat und im weltoffenen Spießertum angekommen ist. Beim Lesen dieser kurzweiligen Erzählung muss man öfters schmunzeln und es läuft einem fast das Wasser im Munde zusammen. Wer eine packende Handlung erwartet, wird enttäuscht werden, jedoch von einer bildhaften Personenbeschreibung belohnt.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Abgefahrenes Zeug

Also wenn nicht Sommer wäre, die Kapitel so kurz und das Buch so dünn, hätte ich dieses Büchlein nicht bis zur letzten Seite gelesen.

Nein, ein Roman ist es nicht, auch kein nettes Familientreffen bei dem gekocht wird. Es ist dieser typische …

Mehr

Abgefahrenes Zeug

Also wenn nicht Sommer wäre, die Kapitel so kurz und das Buch so dünn, hätte ich dieses Büchlein nicht bis zur letzten Seite gelesen.

Nein, ein Roman ist es nicht, auch kein nettes Familientreffen bei dem gekocht wird. Es ist dieser typische österreichische Humor, der die Gastgeber und Gäste beim Essen über Alles und Nichts reden lässt, ja gegen Ende gerät auch noch das Essen in den Hintergrund, sondern Politik.

Dieses Werk ist für Germanisten, die sich hinterher fragen dürfen: „Was will uns die Autorin damit sagen?“ Mich lässt sie ratlos, ich dafür lasse 2 Sterne zurück.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für