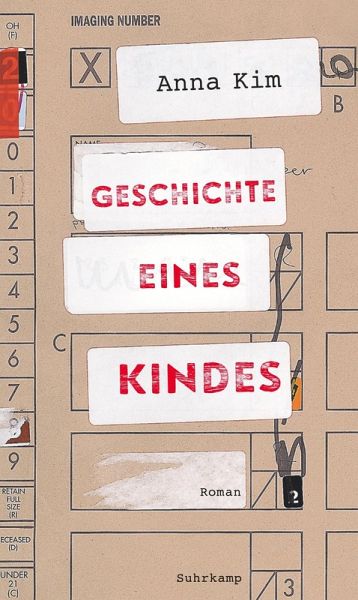

Anna Kim

eBook, ePUB

Geschichte eines Kindes (eBook, ePUB)

Roman Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2022

Sofort per Download lieferbar

Statt: 13,00 €**

** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

In einer US-amerikanischen Kleinstadt wird 1953 ein Junge geboren und noch in derselben Nacht von seiner ledigen Mutter zur Adoption freigegeben. Der Skandal: Das Baby scheint nicht »weiß« zu sein. Als die junge Frau sich weigert, die Identität des Vaters preiszugeben, beginnt eine Sozialarbeiterin mit akribischen Nachforschungen, um die wahre ethnische Herkunft des Kindes zu ermitteln.Klug und berührend erzählt der Roman, der auf einer wahren Begebenheit beruht, wie wir aufeinander schauen und was wir glauben, im anderen zu sehen, und wie die fatale Idee von »Rasse« bis heute nicht nu...

In einer US-amerikanischen Kleinstadt wird 1953 ein Junge geboren und noch in derselben Nacht von seiner ledigen Mutter zur Adoption freigegeben. Der Skandal: Das Baby scheint nicht »weiß« zu sein. Als die junge Frau sich weigert, die Identität des Vaters preiszugeben, beginnt eine Sozialarbeiterin mit akribischen Nachforschungen, um die wahre ethnische Herkunft des Kindes zu ermitteln.

Klug und berührend erzählt der Roman, der auf einer wahren Begebenheit beruht, wie wir aufeinander schauen und was wir glauben, im anderen zu sehen, und wie die fatale Idee von »Rasse« bis heute nicht nur die Gesellschaft prägt, sondern auch tief in private Lebenswege eingreift.

Klug und berührend erzählt der Roman, der auf einer wahren Begebenheit beruht, wie wir aufeinander schauen und was wir glauben, im anderen zu sehen, und wie die fatale Idee von »Rasse« bis heute nicht nur die Gesellschaft prägt, sondern auch tief in private Lebenswege eingreift.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.

- Geräte: eReader

- ohne Kopierschutz

- eBook Hilfe

- Größe: 2.33MB

- FamilySharing(5)

- Text-to-Speech

- Alle Texte können hinsichtlich Größe, Schriftart und Farbe angepasst werden

- Keine oder unzureichende Informationen zur Barrierefreiheit

Anna Kim wurde 1977 in Südkorea geboren, zog 1979 mit ihrer Familie nach Deutschland und schließlich weiter nach Wien, wo die Autorin heute lebt. Im Suhrkamp Verlag erschienen zuletzt die Romane Geschichte eines Kindes (2022) und Die Allianz der 3 1/2 (2024). Für ihr erzählerisches und essayistisches Werk erhielt sie zahlreiche Stipendien und Preise, darunter den Literaturpreis der Europäischen Union.

Produktdetails

- Verlag: Suhrkamp Verlag

- Seitenzahl: 224

- Erscheinungstermin: 17. August 2022

- Deutsch

- ISBN-13: 9783518772324

- Artikelnr.: 62764324

»Die Geschichte eines Kindes [wirkt] leise, still, berührend ... Kims Roman ist fern jedes appelativen Aktivismus.« Gerrit Bartels Der Tagesspiegel 20220925

Eine junge Frau bringt ein Kind zur Welt und ist davon überzeugt, dass sie es nicht behalten möchte. Also wird es zur Adoption freigegeben. So weit, so gut. Allerdings sehen die Verantwortlichen ein Problem, da der Säugling nicht dem gängigen Aussehen entspricht. Er gilt als …

Mehr

Eine junge Frau bringt ein Kind zur Welt und ist davon überzeugt, dass sie es nicht behalten möchte. Also wird es zur Adoption freigegeben. So weit, so gut. Allerdings sehen die Verantwortlichen ein Problem, da der Säugling nicht dem gängigen Aussehen entspricht. Er gilt als „mittelbreitnasig“ (ja, diesen Begriff gab es damals) und das bedeutet, dass der Erzeuger ein „Schwarzer“ sein muss.

„Wie vermisst man einen Menschen?“ Unglaublich, dass diese Frage im Jahr 1953 obere Priorität hatte. Wer als alleinstehende Mutter sein Kind nicht abtreiben, sondern zur Adoption freigeben wollte, der durfte keinen Mischling entbinden. Da waren sich die Sozialarbeiter einig. Kein Ehepaar will ein Baby adoptieren, welches „Negerblut“ in den Adern hat. Für uns heute nicht vorstellbar, damals aber leider normal.

Der kleine Junge wurde immer wieder genauestens untersucht und vermessen. Also unter anderem der Abstand zwischen den Augen, die Breite der Nase und jene seiner Lippen. Und trotzdem konnte kein Experte mit Bestimmtheit sagen, dass es sich um einen Mischling handelt. Nur die Identität des Erzeugers würde für Klarheit sorgen.

„Geschichte eines Kindes“ ist die fiktive Erzählung einer österreichischen Schriftstellerin. Im Jahr 2013 reist sie in die USA. Ihr Name ist Franziska und sie bezieht ein Zimmer bei Frau Joan Truttman. Die beiden kommen sich näher und Frau Truttman wird mutig. Sie fragt, wie es sich anfühlt, als einzige Asiatin unter „Weißen“ zu leben. Franziska ist selbstbewusst und weiß darauf eine passende Antwort. Jedoch, wie mag es für den kleinen Daniel gewesen sein? Als „Mischling“ geboren zu sein?

Die Autorin verwebt sehr gekonnt ihre eigene Geschichte mit jener, die vor vielen Jahren ihren Anfang nahm. Ist es tatsächlich heute leichter, wenn das Aussehen nicht dem eines „Weißen“ entspricht? Ich denke nicht. Sehr abstoßend empfand ich diese unsäglichen Untersuchungen des Säuglings, die in dem Buch sehr glaubhaft dargestellt wurden. Ich empfehle das Buch allen, die bereit sind, sich mit dem Thema Rassismus auseinanderzusetzen.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Grandios daneben gelungen

Der neue Roman von Anna Kim beruht auf einem wahren Fall. Ihre «Geschichte eines Kindes» erinnert in seinem zweisträngigen Aufbau an Ursula Krechels «Landgericht». Ging es bei Krechel um Judenverfolgung, geht es bei der in Südkorea …

Mehr

Grandios daneben gelungen

Der neue Roman von Anna Kim beruht auf einem wahren Fall. Ihre «Geschichte eines Kindes» erinnert in seinem zweisträngigen Aufbau an Ursula Krechels «Landgericht». Ging es bei Krechel um Judenverfolgung, geht es bei der in Südkorea geborenen und dann in Deutschland und Österreich aufgewachsenen Autorin um Rassen-Diskriminierung. Die ihr selbst biografisch nachempfundene Ich-Erzählerin Franziska folgt im Januar 2013 einer Einladung und geht als ‹Writer in Residence› in den Mittleren Westen der USA, nach Green Bay im Bundesstaat Wisconsin. Sie flieht schon bald aus dem kalten Zimmer, das ihr das College zugewiesen hat, und landet als Untermieterin bei der Ehefrau des im Krankenhaus liegenden Daniel. Anna Kim wie auch Ursula Krechel klagen die Ausgrenzung ethnischer Minderheiten an, hier erzählerisch dargestellt durch wahrhaft aberwitzige Protokolle über die Recherchen von Sozialdienst, Diözese und Polizei, - erzählt wird von «Rassismus und Segregation», wie es im Klappentext heißt. Der soziologische Fachbegriff steht für Entmischung, deren Ziel es ist, bei der gesetzlich vorgeschriebenen, rigorosen Rassentrennung keinerlei rassische Vermischung zuzulassen im «weißen» Distrikt, immer streng nach dem Motto «wehret den Anfängen»!

Im Jahr 1953 wird in der amerikanischen Kleinstadt Green Bay ein uneheliches Kind geboren, erhält von seiner Mutter den Namen Daniel und wird von ihr sofort zur Adoption freigegeben, - sie will das Kind, auch später niemals sehen. Anzumerken ist, dass die Rassentrennung in den USA erst 1964 mit dem «Civil Rights Act» aufgehoben wurde. Der Sozialdienst der Erzdiözese beginnt sogleich mit der Klärung aller in derartigen Fällen erforderlichen Details. Es scheint den Betreuerinnen, dass der zunächst im Geburtskrankenhaus und anschließend in einem Pflegeheim untergebrachte kleine Daniel negroide Gesichtszüge aufweist. Carol, seine zwanzigjährige Mutter, verweigert aber hartnäckig jede verifizierbare Auskunft über den Vater. Deshalb wird eine Sozialarbeiterin speziell damit beauftragt, den Kindsvater zu ermitteln, außerdem wird auch ein Arzt zur Bestimmung der Rasse des Babys herangezogen.

Gleich zu Beginn des Romans wird auf fünfzig Seiten protokollartig, mit Datum versehen und mit Schreibmaschinen-Schrift in Flattersatz grafisch deutlich abgehoben, über die aberwitzigen Versuche zur Bestimmung der Rasse von Klein-Daniel berichtet. Es sei kaum möglich, für ihn Adoptiveltern zu finden, wenn er nicht eindeutig und nachweisbar der weißen Rasse angehöre, heißt es. Selbst wenn den weißen Pflegeeltern die Rasse egal wäre, bestehe in dem ausnahmslos weißen Distrikt die Pflicht zur Segregation, denn die Entmischung der Rassen sei hier nun mal soziologisch geboten. Daniel sollte also auch nicht von weißen Pflegeeltern adoptiert werden, denen die Rasse egal ist, Eltern und Adoptivkind seien sonst lebenslang von schmerzlichen gesellschaftlichen Ausgrenzungen bedroht.

Die Autorin bleibt seltsam distanziert zu ihrer berührenden Geschichte, deren zweisträngiger Aufbau verwirrend ist, weil jede Verbindung zwischen den zeitlich sechzig Jahre auseinander liegenden Erzählsträngen fehlt. Das «Kind» aus der Adoptionsphase und der abwesende Ehemann Daniel, der nach einem Schlaganfall im Pflegeheim liegt, werden in mehreren Abschnitten, im Wechsel und recht unvermittelt, einander gegenüber gestellt, - es scheinen zwei verschiedene Romanfiguren zu sein. Die in den Protokollen durchaus gebotene sprachliche Nüchternheit hat leider auch auf die Story der Ich-Erzählerin abgefärbt, die emotional unterkühlt bleibt. Man fragt sich außerdem auch, inwieweit denn Daniels Leben durch seine nichtweiße ethnische Herkunft tatsächlich beeinträchtigt war. Den Leser erwartet ein schwer zu lesender Text mit einer als Ballast empfundenen Fülle von Details, mit minutiösen Personen-Beschreibungen zum Beispiel, die nichts zum Verständnis beitragen und mit der Zeit zunehmend ermüden. Der Stoff dieses Buches hätte mehr hergegeben, so aber ist dieser Roman nur einfach grandios daneben gelungen, - schade!

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Daniel Truttman ist in den 50er Jahren in der Kleinstadt Greenbay geboren und wurde von seiner Mutter dem Sozialdienst übergeben, weil sie ihn nicht behalten wollte. Den Vater will sie nicht preisgeben und verschleiert seine Identität auf diverse Arten. Nur eins soll er angeblich nicht …

Mehr

Daniel Truttman ist in den 50er Jahren in der Kleinstadt Greenbay geboren und wurde von seiner Mutter dem Sozialdienst übergeben, weil sie ihn nicht behalten wollte. Den Vater will sie nicht preisgeben und verschleiert seine Identität auf diverse Arten. Nur eins soll er angeblich nicht sein, ein Farbiger.

Doch Danny sieht aus wie ein Mischlingskind. Die zuständige Sozialarbeiterin verbeißt sich in die Frage der Rassenbestimmung, als gäbe es nichts Wichtigeres! Sie verhindert sogar eine mögliche Adoption, weil die Identität noch nicht geklärt ist.

Diese Abschnitte lesen wir als Protokolle der Untersuchungen und Befragungen. Im zeitlichen Kontext sind sie wahrscheinlich recht realistisch verfasst, doch für unsere heutigen Sprachgebrauch ist das manchmal echt hart zu verdauen. Es macht einen regelrecht wütend beim Lesen.

Doch die Frage der Herkunft stellt sich nicht nur in der Vergangenheit, denn die Aufdeckerin der Geschichte ist ebenfalls halb europäisch, halb asiatisch. Sie landet zufällig als Untermieterin bei Danny's Frau und man sollte annehmen, gerade sie, die ihr Leben mit einer Person of Color verbracht hat, sollte etwas sensibler damit umgehen. Doch sie beharrt immer wieder auf den Unterschieden. In der Gegenwart ist sie wohl die schlimmste Rassistin.

Zusätzlich zur Rassenthematik stellt die Autorin auch die Mutterschaft infrage. Sämtlich Mütter in diesem Buch haben ihre Kinder verlassen oder in Anwesenheit vernachlässigt. Einzig Danny's Adoptivmutter scheint eine gute Mutter gewesen zu sein.

Die Verbindungen zwischen "dem Kind" und der Ich-Erzählerin sind vielfältig und doch unterscheidet sie einiges. Die Zeit in der sie leben, verbaut nur Danny die Zukunft, doch die fehlende Mutterliebe lässt beide nicht los.

"Geschichte eines Kindes" beleuchtet Rassismus hauptsächlich in historischem Kontext und die Verfehlungen der Vergangenheit sind uns größtenteils bekannt. Daher empfinde ich dieses Buch eher als Beitrag zur Erinnerungskultur. Große Fragen zur Diskussion wirft das Buch eigentlich nicht auf. Nach Sensibilität im Sprachgebrauch muss hier nicht gefragt werden, denn das Drama spielt sich in den 50er Jahren ab und wir alle wissen, welche Begriffe damals gebräuchlich waren.

Dennoch empfehle ich das Buch, denn es ist ein weiterer Beitrag, der deutlich macht, dass es keine Rassen gibt, sonder nur Menschen, die als Menschen wahrgenommen werden wollen!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für