Alina Herbing

Broschiertes Buch

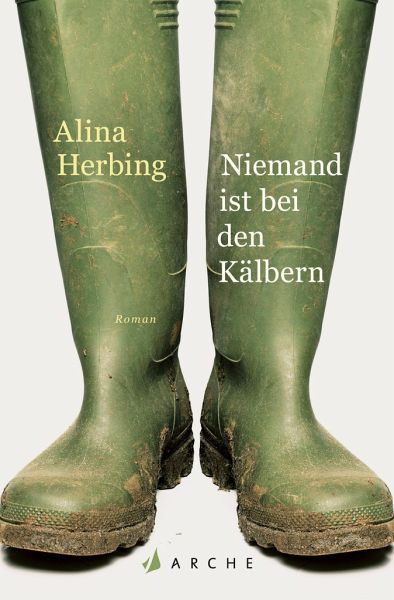

Niemand ist bei den Kälbern

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Hochsommer in Schattin, einem Dorf im Norden Mecklenburg-Vorpommerns. Christin ist Mitte zwanzig und vor Kurzem auf den Milchviehbetrieb ihres Freundes Jan gezogen. Dem Geruch der Tiere, den Schwielen an den Händen und den dreckigen Gummistiefeln kann sie allerdings nichts abgewinnen, sie träumt von der Großstadt und einem Job im Büro. Doch daraus ist bis jetzt nichts geworden. Wo soll Christin auch hin ohne Ausbildung und ohne eigenes Geld? Unerschrocken und mit großer Wucht zeichnet Alina Herbing eine ehrliche und unromantische Milieustudie über das Landleben und eine vernachlässigte ...

Hochsommer in Schattin, einem Dorf im Norden Mecklenburg-Vorpommerns. Christin ist Mitte zwanzig und vor Kurzem auf den Milchviehbetrieb ihres Freundes Jan gezogen. Dem Geruch der Tiere, den Schwielen an den Händen und den dreckigen Gummistiefeln kann sie allerdings nichts abgewinnen, sie träumt von der Großstadt und einem Job im Büro. Doch daraus ist bis jetzt nichts geworden. Wo soll Christin auch hin ohne Ausbildung und ohne eigenes Geld? Unerschrocken und mit großer Wucht zeichnet Alina Herbing eine ehrliche und unromantische Milieustudie über das Landleben und eine vernachlässigte Nachwendegeneration.

Alina Herbing, geboren 1984 in Lübeck, wuchs in Mecklenburg auf und lebt heute in Berlin. Sie studierte in Greifswald, Berlin und Hildesheim. 2017 erschien im Arche Literatur Verlag ihr vielbeachtetes Romandebüt Niemand ist bei den Kälbern, das unter anderem mit dem ¿Friedrich-Hölderlin-Förderpreis der Stadt Bad Homburg¿ ausgezeichnet wurde. Der Roman kam 2022 verfilmt von Sabrina Sarabi in die Kinos. Ihr zweiter Roman Tiere, vor denen man Angst haben muss erschien 2024.

Produktdetails

- Verlag: Arche Verlag

- 1. Auflage

- Seitenzahl: 256

- Erscheinungstermin: 9. März 2018

- Deutsch

- Abmessung: 186mm x 123mm x 23mm

- Gewicht: 254g

- ISBN-13: 9783716040089

- ISBN-10: 3716040088

- Artikelnr.: 49770205

Herstellerkennzeichnung

Zeitfracht GmbH

Ferdinand-Jühlke-Str. 7

99095 Erfurt

kas-va@kolibri360.de

»Wie Alina Herbing die Tristesse dieses Mecklenburger Hinterlands beschreibt, das ist so glasklar und unterschwellig bedrohlich, dass einem alle paar Seiten der Atem stockt.« Kathleen Hildebrand, Süddeutsche Zeitung »Wahrhaftig, kraftvoll, kantig - man kann diesen Roman nicht aus der Hand legen.« Natascha Geier, NDR Kulturjournal »Spätestens als ganze Tage der Hauptfigur Christin vom Kirschlikör vernebelt sind, entwickelt das Buch solch einen erzählerischen Sog, dass man es nicht mehr weglegen möchte.« Vivian Alterauge, stern

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.02.2017

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.02.2017Wir könnten den Jaguar nehmen

Die literarischen Debüts des Frühjahrs: Takis Würger will in den Club. Tijan Sila führt uns in das belagerte Sarajevo. Alina Herbing rechnet mit dem Leben auf dem Land ab. Jan Schomburg kann schreiben. Und dann kommt Juliana Kálnay und bricht alle Regeln

Es gibt für jeden, der mit seinem ersten Roman die literarische Bühne betritt, die Chance, alle für sich zu gewinnen: den Buchhandel, die Kritik und die Leser, und als Schriftstellerin oder Schriftsteller mit einem Mal da zu sein. Alle kennen einen, alle reden über einen, alle wollen das neue Buch haben. Das passiert nicht oft, aber die Chance ist jedes Mal da und die Hoffnung darauf völlig berechtigt. Und weil der Literaturbetrieb

Die literarischen Debüts des Frühjahrs: Takis Würger will in den Club. Tijan Sila führt uns in das belagerte Sarajevo. Alina Herbing rechnet mit dem Leben auf dem Land ab. Jan Schomburg kann schreiben. Und dann kommt Juliana Kálnay und bricht alle Regeln

Es gibt für jeden, der mit seinem ersten Roman die literarische Bühne betritt, die Chance, alle für sich zu gewinnen: den Buchhandel, die Kritik und die Leser, und als Schriftstellerin oder Schriftsteller mit einem Mal da zu sein. Alle kennen einen, alle reden über einen, alle wollen das neue Buch haben. Das passiert nicht oft, aber die Chance ist jedes Mal da und die Hoffnung darauf völlig berechtigt. Und weil der Literaturbetrieb

Mehr anzeigen

nicht einfach ein Glücksspiel ist, sondern vor allem auch ein ziemlich unerbittlicher Markt, versuchen manche Autoren, ihre Chancen ein bisschen zu erhöhen, und machen vorab schon mal Wind. Es ist ihr gutes Recht, alles zu versuchen.

Wenn man die Debüts dieses Frühjahrs auspackt, um sich zwei Wochen lang durch sie hindurchzulesen, was eine tolle Erfahrung ist, gerade weil man nichts Bestimmtes erwartet, ist es dann aber schon lustig, mit dem Roman von Takis Würger, "Der Club", der Anfang März erscheinen wird, gleich eine Handvoll Zitate von prominenten "Kollegen" mitgeliefert zu bekommen. Darunter: "Takis Würgers zauberzarte Geschichte ist ein Buch, das man zum Freund will" (Benjamin von Stuckrad-Barre). Oder: "Es gibt nur wenige echte Schriftsteller. Ich glaube, Takis Würger ist einer" (Thomas Glavinic). In der Praxis bedeutet dies, dass der Autor Stuckrad-Barre und Glavinic gebeten hat, sein Buch vorab zu lesen und zu loben. Das gibt es oft, fünf solcher Zitate beweisen allerdings einen großen Ehrgeiz. Zumal Takis Würger, Jahrgang 1985, Reporter beim "Spiegel", mit lackierten Nägeln und verschmierter Mascara auf Instagram neulich verkleidet als Schriftstellerin Ronja von Rönne für seinen bald erscheinenden Roman geworben hatte, was sich natürlich herumsprach. Das ist schon sehr viel Wind.

"Der Club" erzählt die Geschichte von Hans, dessen Eltern bereits auf Seite 18 tot sind (es wirkt ein bisschen so, als müssten die erst mal weg, damit die Geschichte losgehen kann), so dass Hans, der noch ein Kind ist, aufs Internat kommt. Dort bringt ihm ein Pater im Weinkeller das Boxen bei, was wichtig ist für diesen Roman, der im weiteren Verlauf auch ein Boxroman ist. Auf Seite 30 sitzt er aber schon bei seiner Tante, einer Professorin, die am St. John's College in Cambridge lehrt. Sie verspricht, ihm einen Studienplatz, ein Stipendium und einen neuen Namen zu besorgen, wie man das sonst nur mit den Kindern von Politikern und Milliardären macht. Er soll im sogenannten Pitt Club Mitglied werden und dort für sie verdeckt ermitteln: "Es geht um ein Verbrechen, Hans. Ich brauche deine Hilfe, weil ich ein Verbrechen aufklären muss." Von da an ist das Buch ein Krimi.

Aber eben nicht nur. Denn Takis Würger will viel auf einmal. Er will eindringen in eine elitäre dunkle Herrenclubwelt mit alten Traditionen und teurer Ausstattung. Er will mit einem Ausflug aufs Land in ein leer stehendes Herrenhaus aus dem neunzehnten Jahrhundert eine romantische Liebesgeschichte erzählen, die er an Evelyn Waughs "Wiedersehen mit Brideshead" anlehnt: ",Wir sollten nach Somerset fahren', sagte sie. ,Es ist zauberhaft im Frühjahr, du musst die Apfelplantagen im Raureif sehen, wir könnten den Jaguar nehmen und wären in drei Stunden dort.'" Er bringt sogar ein paar Kochrezepte unter. Und er dopt, mit den Boxkämpfen ("Arm, reich, egal. Heute Nacht war ich ein Boxer") und den gewalttätigen Ritualen der Clubwelt, die gesamte Erzählung mit viel Testosteron, was vermutlich Gefährlichkeit signalisieren soll.

Das liest sich ganz charmant, Angst hat man allerdings nicht. Takis Würger schaut in den Abgrund, von dem er erzählen will, lieber nicht hinein, sondern gleitet mit Sätzen darüber hinweg, die Poesie bloß suggerieren: "Ich hatte vergessen, wie gut es mir tat, zu schreiben. Mein Stift glitt über die Linien. Draußen wurde es hell, als ich das Heft zuklappte. Ich öffnete ein Fenster, schlafen würde ich in dieser Nacht nicht mehr. Die Luft roch nach Frühling und einem neuen Tag."

In den Abgrund blickt man woanders: in "Tierchen unlimited", dem ersten Roman von Tijan Sila. Sila lebt in Kaiserslautern, wo er als Lehrer an einer Berufsschule arbeitet. Er wurde 1981 in Sarajevo geboren und emigrierte 1994 mit seiner Familie nach Deutschland. Und von genau dieser Zeit erzählt der Roman, von einem Neuanfang in Deutschland und, in Rückblenden, von Sarajevo in den Neunzigern während des Kriegs.

"Ich floh nackt und blutend auf einem Rennrad", heißt der erste Satz des Romans, der sich nicht auf Sarajevo bezieht, sondern auf die Flucht des jungen Ich-Erzählers vor dem Neonazibruder seiner deutschen Freundin, der ihn soeben krankenhausreif geschlagen hat. Er versucht, sich auf dem Rad zu halten, das Blut fließt ihm aus den Platzwunden. Jedes Mal, wenn er durch Schlaglöcher fährt, jault er auf. Sein Penis und seine Hoden haben ihre ursprüngliche Form aufgegeben und sind zu einem dunklen Ödem verwachsen. Dann halten drei BASF-Rentner, die von einem Vereinstreffen heimkehren, in einem weißen Corsa neben ihm: "Du siehst schlecht aus. Magst du dir nicht helfen lassen?" Sauerei, Schande, finden sie, derart von einem Nazi verdroschen zu werden, da hätte er genauso gut in Bosnien bleiben können.

Man braucht nach diesem rasant erzählten Anfang eine kleine Weile, bis man dem Humor von Tijan Sila richtig auf die Spur gekommen ist. Spätestens als die zweite Freundin mit Nazibruder auftaucht, ist alles klar. Neu in Rheinland-Pfalz, begegnet der Ich-Erzähler vor allem Leuten, die entweder Neonazis, Polizisten oder Verfassungsschützer sind. Und es ist nicht gerade so, dass der Erzähler selbst, der sich auf Einbrüche spezialisiert, sich gradlinig zwischen diesen Figuren bewegte. Angetan hat es ihm ein bosnischer Neonazi, den er in Hassloch im Supermarkt kennengelernt hat und der als Bosnier die deutschen Neonazis anführt. Semso heißt er und nimmt ihn immer "in die Knochenbude und ins Boxen mit". Es wird ziemlich viel geboxt in den neuen Romanen dieses Frühjahrs.

Der Abgrund in "Tierchen unlimited", das sind die Passagen, die vom belagerten und von der Außenwelt abgeschlossenen Sarajevo erzählen. Es sind eindrucksvolle Erinnerungen daran, wie der Abfall seit Kriegsbeginn nicht mehr abgeholt wurde und aus den Innenhöfen der Häuser allmählich auf die Straße quoll, wo die Kinder ihn als Zeitvertreib anzündeten. Erinnerungen an Badeszenen in der Miljacka, wo alle, die badeten, unterernährt waren, auf dünnen, behaarten Beinen herumliefen und krank aussahen. Oder Erinnerungen an die Flucht, erst durch den Tunnel, dann mit dem Bus, aus dem sie nicht raus aufs Klo durften. Deutschland kann nach all dem nicht die Rettung sein: "Wenn man einen Krieg hinter sich hat und in Frieden und Wohlstand leben kann, ist erst mal alles ein Skandalon", schreibt Tijan Sila - und lässt seinem unversöhnlichen Erzähler die neue Welt ungeordnet als Farce begegnen.

Das ist zum Teil ziemlich versponnen, aber Sila entwickelt einen sehr eigenen Ton, dunkel und durchdrungen von schrillem Humor. Und das ist es ja, worauf man beim Lesen neuer Autoren immer so gespannt ist: auf den Tonfall und die Sprache. Das ist es, worum es geht. Alina Herbing zum Beispiel, die 1984 in Lübeck geboren wurde, Literarisches Schreiben studiert hat und deren erster Roman, "Niemand ist bei den Kälbern", vom NDR gerade zum "Buch des Monats" gewählt wurde, hat auch eine abgründige Geschichte zu erzählen: die vom erstickenden Gefängnis des Landlebens, eine Gegengeschichte zu allen Landlust-Sehnsüchten. Gleich auf den ersten Seiten wird vom Mähwerk eines Treckers ein Rehkitz zerhäckselt, und ein vom Windrad erschlagener Raubvogel liegt verkrümmt am Feldrand. Die Ich-Erzählerin ist zwanzig, hat einen Alkoholiker-Vater und einen Freund, bei dem sie wohnt, lässt sich aber mit dem Mann von der Windrad-Firma ein, einfach nur, damit etwas passiert. Auch hier schlägt jemand zu. Sie verbrennt die Erde, auf der sie steht, um endlich einen Grund zu haben, für immer zu gehen.

Und es ist schon so, dass, was in "Niemand ist bei den Kälbern" erzählt wird, interessant und niederschmetternd ist. Nur wie es erzählt wird, ist konventionell und in seiner Wirkung in derselben Weise harmlos wie "Der Club": "Über mir ist dieser riesige Himmel, und als ich hochgucke, sehe ich dieses verdammt blaue Blau, das sich über die ganze Welt zieht wie eine Plane, unter der wir gefangen sind." Es ist auch nicht so, dass man das Mädchen, das hier spricht, so sehr vor Augen hätte, dass man sie am Ende des Buchs mit hinaus ins eigene Leben nehmen möchte. Das gibt es ja auch.

Bei Jan Schomburg ist es so. "Das Licht und die Geräusche" heißt der erste Roman des 1976 in Aachen geborenen Filmregisseurs und Drehbuchautors. Auch er lässt ein Mädchen erzählen, Johanna. Auf der ersten Seite kommen ständig Vornamen vor, Boris und Ana-Clara und Ana-Clara und Boris, und man hat schon Angst vor diesem Vornamensirrsinn, der seit Judith Hermanns "Sommerhaus, später" nicht aufgehört zu haben scheint. Aber da hat einen der Roman schon, der sich wie ein Jugendroman liest und zugleich wie ein Roman über das Ende der Kindheit.

Das Mädchen, dem Jan Schomburg eine Stimme gibt, sie ist 17 oder 18, gesteht sich irgendwann ein, sich in den Jungen verliebt zu haben, der neu ist in der Klasse und sich eigensinnig immer etwas anders verhält als die anderen. Nach einem ausgeflippten Abend (schon wieder wird zugeschlagen, es fließt Blut, aber Boris, der getroffen wird, kann nicht aufhören zu lachen) und nach einem nächtlichen Badeausflug an den See verschwindet er. Und was sich eben noch wie das pralle Leben angefühlt hat, verwandelt sich in einen Abgrund, in den die Figuren dieses Romans das erste Mal blicken. Es verändert sie für immer.

Es gibt so viele Romane, die Handlungsstränge und Erzählstimmen aufwendig auseinandernehmen, um sie dann künstlich wieder zusammenzumontieren, weil Autoren meinen, aus dem Zusammenhang gerissen wirke alles literarischer. Jan Schomburgs "Das Licht und die Geräusche" ist dagegen ein dramaturgisches Zauberstück. Nie wirkt die Konstruktion aufgesetzt, nie ist sie von dem Willen getragen, besonders literarisch sein zu wollen. Und das Mädchen wird zu einer Figur, die man nicht vergisst.

Aber dann kommt Juliana Kálnay und bricht mit allen Regeln. Denn in ihrer "Chronik des allmählichen Verschwindens", die gleich nach Erscheinen auf der SWR-Bestenliste gelandet ist, gelten nicht die Vorgaben realistischen Erzählens. Kálnay wurde 1988 in Hamburg geboren und studierte wie Alina Herbing Literarisches Schreiben in Hildesheim. Mit ihrem Roman, der von einem Haus mit der Nummer 29 erzählt - von Nachbarn, die einander heimlich durch Löcher in der Wand beobachten, von Schatten im Treppenhaus, von Bewohnern, die schon immer hier waren, und Menschen, deren Wohnung aufgebrochen werden muss, weil sich in ihnen nichts mehr regt, von "chronisch Schlaflosen" und Kindern - knüpft sie an die Tradition des magischen Realismus an.

Nichts ist sicher. Irgendwann verwandelt sich ein Mann in einen Baum, der dann auf dem Balkon steht, und ein unbemerkter Mitbewohner nistet sich im Fahrstuhl ein. "Erdgeschoss rechts" oder "3. Stock, links" heißen die Kapitel. Man denkt an "Das Leben. Gebrauchsanweisung", den experimentellen Haus-Roman des französischen Schriftstellers Georges Perec, den Juliana Kálnay am Ende auch als stilistische Vorlage anführt. Doch während bei Perec die Romankonstruktion mathematisch kalkuliert ist und den Regeln des Schachspiels folgt, driftet die junge Autorin ins Phantastische ab. Ihre Sprache ist dabei glasklar, jeder Satz in sich stimmig. Und die Verschränkung von phantastischen Elementen und einer so klaren Sprache macht ihr Buch, dessen Atmosphäre jedem, der einmal in einem großen anonymen Mietshaus gewohnt hat, eigentümlich vertraut ist, so besonders. "Es ist das Haus, es steckt mir in den Knochen. Oder bin ich es, die dem Haus in den Mauern steckt?"

"Wie hat Ihnen mein Buch gefallen? Ich beantworte jede E-Mail persönlich", steht unter dem Autorenfoto auf der letzten Seite von Takis Würgers Roman. Würger hat sich das von Sebastian Fitzek abgeguckt, dem Bestsellerautor, der bekannt dafür ist, die vielen E-Mails, die er bekommt, tatsächlich zu beantworten. Man stellt sich kurz vor, Juliana Kálnay hätte am Ende ihres Romans dieses Angebot gemacht. Die Fragen hätten kein Ende, gerade weil nichts gewiss ist. Und eigentlich geht es in der Literatur ja auch nicht vorrangig darum, Antworten zu geben, sondern darum, Fragen zu stellen. Und wir, die wir die Bücher lesen, können dann sehen, was diese Fragen mit uns machen.

JULIA ENCKE.

Alina Herbing: "Niemand ist bei den Kälbern". Roman. Arche, 224 Seiten, 20 Euro.

Juliana Kálnay: "Eine kurze Chronik des allmählichen Verschwindens". Roman. Wagenbach, 192 Seiten, 20 Euro.

Jan Schomburg: "Das Licht und die Geräusche". Roman. dtv, 256 Seiten, 20 Euro (erscheint am 10. März).

Tijan Sila: "Tierchen unlimited". Roman. Kiepenheuer & Witsch, 224 Seiten, 18 Euro.

Takis Würger: "Der Club". Roman. Kein & Aber, 240 Seiten, 22 Euro (erscheint am 3. März)

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Wenn man die Debüts dieses Frühjahrs auspackt, um sich zwei Wochen lang durch sie hindurchzulesen, was eine tolle Erfahrung ist, gerade weil man nichts Bestimmtes erwartet, ist es dann aber schon lustig, mit dem Roman von Takis Würger, "Der Club", der Anfang März erscheinen wird, gleich eine Handvoll Zitate von prominenten "Kollegen" mitgeliefert zu bekommen. Darunter: "Takis Würgers zauberzarte Geschichte ist ein Buch, das man zum Freund will" (Benjamin von Stuckrad-Barre). Oder: "Es gibt nur wenige echte Schriftsteller. Ich glaube, Takis Würger ist einer" (Thomas Glavinic). In der Praxis bedeutet dies, dass der Autor Stuckrad-Barre und Glavinic gebeten hat, sein Buch vorab zu lesen und zu loben. Das gibt es oft, fünf solcher Zitate beweisen allerdings einen großen Ehrgeiz. Zumal Takis Würger, Jahrgang 1985, Reporter beim "Spiegel", mit lackierten Nägeln und verschmierter Mascara auf Instagram neulich verkleidet als Schriftstellerin Ronja von Rönne für seinen bald erscheinenden Roman geworben hatte, was sich natürlich herumsprach. Das ist schon sehr viel Wind.

"Der Club" erzählt die Geschichte von Hans, dessen Eltern bereits auf Seite 18 tot sind (es wirkt ein bisschen so, als müssten die erst mal weg, damit die Geschichte losgehen kann), so dass Hans, der noch ein Kind ist, aufs Internat kommt. Dort bringt ihm ein Pater im Weinkeller das Boxen bei, was wichtig ist für diesen Roman, der im weiteren Verlauf auch ein Boxroman ist. Auf Seite 30 sitzt er aber schon bei seiner Tante, einer Professorin, die am St. John's College in Cambridge lehrt. Sie verspricht, ihm einen Studienplatz, ein Stipendium und einen neuen Namen zu besorgen, wie man das sonst nur mit den Kindern von Politikern und Milliardären macht. Er soll im sogenannten Pitt Club Mitglied werden und dort für sie verdeckt ermitteln: "Es geht um ein Verbrechen, Hans. Ich brauche deine Hilfe, weil ich ein Verbrechen aufklären muss." Von da an ist das Buch ein Krimi.

Aber eben nicht nur. Denn Takis Würger will viel auf einmal. Er will eindringen in eine elitäre dunkle Herrenclubwelt mit alten Traditionen und teurer Ausstattung. Er will mit einem Ausflug aufs Land in ein leer stehendes Herrenhaus aus dem neunzehnten Jahrhundert eine romantische Liebesgeschichte erzählen, die er an Evelyn Waughs "Wiedersehen mit Brideshead" anlehnt: ",Wir sollten nach Somerset fahren', sagte sie. ,Es ist zauberhaft im Frühjahr, du musst die Apfelplantagen im Raureif sehen, wir könnten den Jaguar nehmen und wären in drei Stunden dort.'" Er bringt sogar ein paar Kochrezepte unter. Und er dopt, mit den Boxkämpfen ("Arm, reich, egal. Heute Nacht war ich ein Boxer") und den gewalttätigen Ritualen der Clubwelt, die gesamte Erzählung mit viel Testosteron, was vermutlich Gefährlichkeit signalisieren soll.

Das liest sich ganz charmant, Angst hat man allerdings nicht. Takis Würger schaut in den Abgrund, von dem er erzählen will, lieber nicht hinein, sondern gleitet mit Sätzen darüber hinweg, die Poesie bloß suggerieren: "Ich hatte vergessen, wie gut es mir tat, zu schreiben. Mein Stift glitt über die Linien. Draußen wurde es hell, als ich das Heft zuklappte. Ich öffnete ein Fenster, schlafen würde ich in dieser Nacht nicht mehr. Die Luft roch nach Frühling und einem neuen Tag."

In den Abgrund blickt man woanders: in "Tierchen unlimited", dem ersten Roman von Tijan Sila. Sila lebt in Kaiserslautern, wo er als Lehrer an einer Berufsschule arbeitet. Er wurde 1981 in Sarajevo geboren und emigrierte 1994 mit seiner Familie nach Deutschland. Und von genau dieser Zeit erzählt der Roman, von einem Neuanfang in Deutschland und, in Rückblenden, von Sarajevo in den Neunzigern während des Kriegs.

"Ich floh nackt und blutend auf einem Rennrad", heißt der erste Satz des Romans, der sich nicht auf Sarajevo bezieht, sondern auf die Flucht des jungen Ich-Erzählers vor dem Neonazibruder seiner deutschen Freundin, der ihn soeben krankenhausreif geschlagen hat. Er versucht, sich auf dem Rad zu halten, das Blut fließt ihm aus den Platzwunden. Jedes Mal, wenn er durch Schlaglöcher fährt, jault er auf. Sein Penis und seine Hoden haben ihre ursprüngliche Form aufgegeben und sind zu einem dunklen Ödem verwachsen. Dann halten drei BASF-Rentner, die von einem Vereinstreffen heimkehren, in einem weißen Corsa neben ihm: "Du siehst schlecht aus. Magst du dir nicht helfen lassen?" Sauerei, Schande, finden sie, derart von einem Nazi verdroschen zu werden, da hätte er genauso gut in Bosnien bleiben können.

Man braucht nach diesem rasant erzählten Anfang eine kleine Weile, bis man dem Humor von Tijan Sila richtig auf die Spur gekommen ist. Spätestens als die zweite Freundin mit Nazibruder auftaucht, ist alles klar. Neu in Rheinland-Pfalz, begegnet der Ich-Erzähler vor allem Leuten, die entweder Neonazis, Polizisten oder Verfassungsschützer sind. Und es ist nicht gerade so, dass der Erzähler selbst, der sich auf Einbrüche spezialisiert, sich gradlinig zwischen diesen Figuren bewegte. Angetan hat es ihm ein bosnischer Neonazi, den er in Hassloch im Supermarkt kennengelernt hat und der als Bosnier die deutschen Neonazis anführt. Semso heißt er und nimmt ihn immer "in die Knochenbude und ins Boxen mit". Es wird ziemlich viel geboxt in den neuen Romanen dieses Frühjahrs.

Der Abgrund in "Tierchen unlimited", das sind die Passagen, die vom belagerten und von der Außenwelt abgeschlossenen Sarajevo erzählen. Es sind eindrucksvolle Erinnerungen daran, wie der Abfall seit Kriegsbeginn nicht mehr abgeholt wurde und aus den Innenhöfen der Häuser allmählich auf die Straße quoll, wo die Kinder ihn als Zeitvertreib anzündeten. Erinnerungen an Badeszenen in der Miljacka, wo alle, die badeten, unterernährt waren, auf dünnen, behaarten Beinen herumliefen und krank aussahen. Oder Erinnerungen an die Flucht, erst durch den Tunnel, dann mit dem Bus, aus dem sie nicht raus aufs Klo durften. Deutschland kann nach all dem nicht die Rettung sein: "Wenn man einen Krieg hinter sich hat und in Frieden und Wohlstand leben kann, ist erst mal alles ein Skandalon", schreibt Tijan Sila - und lässt seinem unversöhnlichen Erzähler die neue Welt ungeordnet als Farce begegnen.

Das ist zum Teil ziemlich versponnen, aber Sila entwickelt einen sehr eigenen Ton, dunkel und durchdrungen von schrillem Humor. Und das ist es ja, worauf man beim Lesen neuer Autoren immer so gespannt ist: auf den Tonfall und die Sprache. Das ist es, worum es geht. Alina Herbing zum Beispiel, die 1984 in Lübeck geboren wurde, Literarisches Schreiben studiert hat und deren erster Roman, "Niemand ist bei den Kälbern", vom NDR gerade zum "Buch des Monats" gewählt wurde, hat auch eine abgründige Geschichte zu erzählen: die vom erstickenden Gefängnis des Landlebens, eine Gegengeschichte zu allen Landlust-Sehnsüchten. Gleich auf den ersten Seiten wird vom Mähwerk eines Treckers ein Rehkitz zerhäckselt, und ein vom Windrad erschlagener Raubvogel liegt verkrümmt am Feldrand. Die Ich-Erzählerin ist zwanzig, hat einen Alkoholiker-Vater und einen Freund, bei dem sie wohnt, lässt sich aber mit dem Mann von der Windrad-Firma ein, einfach nur, damit etwas passiert. Auch hier schlägt jemand zu. Sie verbrennt die Erde, auf der sie steht, um endlich einen Grund zu haben, für immer zu gehen.

Und es ist schon so, dass, was in "Niemand ist bei den Kälbern" erzählt wird, interessant und niederschmetternd ist. Nur wie es erzählt wird, ist konventionell und in seiner Wirkung in derselben Weise harmlos wie "Der Club": "Über mir ist dieser riesige Himmel, und als ich hochgucke, sehe ich dieses verdammt blaue Blau, das sich über die ganze Welt zieht wie eine Plane, unter der wir gefangen sind." Es ist auch nicht so, dass man das Mädchen, das hier spricht, so sehr vor Augen hätte, dass man sie am Ende des Buchs mit hinaus ins eigene Leben nehmen möchte. Das gibt es ja auch.

Bei Jan Schomburg ist es so. "Das Licht und die Geräusche" heißt der erste Roman des 1976 in Aachen geborenen Filmregisseurs und Drehbuchautors. Auch er lässt ein Mädchen erzählen, Johanna. Auf der ersten Seite kommen ständig Vornamen vor, Boris und Ana-Clara und Ana-Clara und Boris, und man hat schon Angst vor diesem Vornamensirrsinn, der seit Judith Hermanns "Sommerhaus, später" nicht aufgehört zu haben scheint. Aber da hat einen der Roman schon, der sich wie ein Jugendroman liest und zugleich wie ein Roman über das Ende der Kindheit.

Das Mädchen, dem Jan Schomburg eine Stimme gibt, sie ist 17 oder 18, gesteht sich irgendwann ein, sich in den Jungen verliebt zu haben, der neu ist in der Klasse und sich eigensinnig immer etwas anders verhält als die anderen. Nach einem ausgeflippten Abend (schon wieder wird zugeschlagen, es fließt Blut, aber Boris, der getroffen wird, kann nicht aufhören zu lachen) und nach einem nächtlichen Badeausflug an den See verschwindet er. Und was sich eben noch wie das pralle Leben angefühlt hat, verwandelt sich in einen Abgrund, in den die Figuren dieses Romans das erste Mal blicken. Es verändert sie für immer.

Es gibt so viele Romane, die Handlungsstränge und Erzählstimmen aufwendig auseinandernehmen, um sie dann künstlich wieder zusammenzumontieren, weil Autoren meinen, aus dem Zusammenhang gerissen wirke alles literarischer. Jan Schomburgs "Das Licht und die Geräusche" ist dagegen ein dramaturgisches Zauberstück. Nie wirkt die Konstruktion aufgesetzt, nie ist sie von dem Willen getragen, besonders literarisch sein zu wollen. Und das Mädchen wird zu einer Figur, die man nicht vergisst.

Aber dann kommt Juliana Kálnay und bricht mit allen Regeln. Denn in ihrer "Chronik des allmählichen Verschwindens", die gleich nach Erscheinen auf der SWR-Bestenliste gelandet ist, gelten nicht die Vorgaben realistischen Erzählens. Kálnay wurde 1988 in Hamburg geboren und studierte wie Alina Herbing Literarisches Schreiben in Hildesheim. Mit ihrem Roman, der von einem Haus mit der Nummer 29 erzählt - von Nachbarn, die einander heimlich durch Löcher in der Wand beobachten, von Schatten im Treppenhaus, von Bewohnern, die schon immer hier waren, und Menschen, deren Wohnung aufgebrochen werden muss, weil sich in ihnen nichts mehr regt, von "chronisch Schlaflosen" und Kindern - knüpft sie an die Tradition des magischen Realismus an.

Nichts ist sicher. Irgendwann verwandelt sich ein Mann in einen Baum, der dann auf dem Balkon steht, und ein unbemerkter Mitbewohner nistet sich im Fahrstuhl ein. "Erdgeschoss rechts" oder "3. Stock, links" heißen die Kapitel. Man denkt an "Das Leben. Gebrauchsanweisung", den experimentellen Haus-Roman des französischen Schriftstellers Georges Perec, den Juliana Kálnay am Ende auch als stilistische Vorlage anführt. Doch während bei Perec die Romankonstruktion mathematisch kalkuliert ist und den Regeln des Schachspiels folgt, driftet die junge Autorin ins Phantastische ab. Ihre Sprache ist dabei glasklar, jeder Satz in sich stimmig. Und die Verschränkung von phantastischen Elementen und einer so klaren Sprache macht ihr Buch, dessen Atmosphäre jedem, der einmal in einem großen anonymen Mietshaus gewohnt hat, eigentümlich vertraut ist, so besonders. "Es ist das Haus, es steckt mir in den Knochen. Oder bin ich es, die dem Haus in den Mauern steckt?"

"Wie hat Ihnen mein Buch gefallen? Ich beantworte jede E-Mail persönlich", steht unter dem Autorenfoto auf der letzten Seite von Takis Würgers Roman. Würger hat sich das von Sebastian Fitzek abgeguckt, dem Bestsellerautor, der bekannt dafür ist, die vielen E-Mails, die er bekommt, tatsächlich zu beantworten. Man stellt sich kurz vor, Juliana Kálnay hätte am Ende ihres Romans dieses Angebot gemacht. Die Fragen hätten kein Ende, gerade weil nichts gewiss ist. Und eigentlich geht es in der Literatur ja auch nicht vorrangig darum, Antworten zu geben, sondern darum, Fragen zu stellen. Und wir, die wir die Bücher lesen, können dann sehen, was diese Fragen mit uns machen.

JULIA ENCKE.

Alina Herbing: "Niemand ist bei den Kälbern". Roman. Arche, 224 Seiten, 20 Euro.

Juliana Kálnay: "Eine kurze Chronik des allmählichen Verschwindens". Roman. Wagenbach, 192 Seiten, 20 Euro.

Jan Schomburg: "Das Licht und die Geräusche". Roman. dtv, 256 Seiten, 20 Euro (erscheint am 10. März).

Tijan Sila: "Tierchen unlimited". Roman. Kiepenheuer & Witsch, 224 Seiten, 18 Euro.

Takis Würger: "Der Club". Roman. Kein & Aber, 240 Seiten, 22 Euro (erscheint am 3. März)

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Gebundenes Buch

Christin hat das Leben auf dem Hof ihres Freundes Jan satt. Überhaupt möchte sie am liebsten raus, raus aus Schattin, vielleicht sogar raus aus Mecklenburg-Vorpommern, zumindest aber in eine (Groß)Stadt, damit sie ihre schicken Kleider, die sie bisher nur vor dem Spiegel probieren …

Mehr

Christin hat das Leben auf dem Hof ihres Freundes Jan satt. Überhaupt möchte sie am liebsten raus, raus aus Schattin, vielleicht sogar raus aus Mecklenburg-Vorpommern, zumindest aber in eine (Groß)Stadt, damit sie ihre schicken Kleider, die sie bisher nur vor dem Spiegel probieren konnte, auch ausführen kann. Doch wann ist der Zeitpunkt für den Absprung gekommen? Und was kommt dann? Christin hat keine abgeschlossene Ausbildung, nur Kontakte innerhalb des Dorfes und eigentlich keine richtige Perspektive. Dann aber tritt Windkrafttechniker Klaus in ihr Leben und alles scheint machbar...

Den Absprung schaffen, eigene Träume und Wünsche verwirklichen, raus aus dem tristen Alltagsgrau, all das wird dem Leser sicherlich auf die ein oder andere Weise bekannt vorkommen. Bestimmt hat man bereits ähnliche Vorstellungen wie Christin gehabt, womöglich hat man sogar den Mut aufgebracht und diese verwirklicht. Doch zumeist ist es leider so, dass der Mensch Angst vor dem Unbekannten hat, Angst davor was die Zukunft bereit hält, nicht sämtliche Risiken abwägen zu können. Egal wie sehr man sich sagt, man müsse Entscheidungen fällen, neue Richtungen als Chance sehen, skeptisch bleibt man nach wie vor. So geht es auch der Hauptprotagonistin, zu der der Leser zwar eine Verbindung aufbauen kann, sich aber selbst nicht sicher ist was er nun konkret von ihr halten soll. Mal erscheint sie bemitleidenswert, dann wiederum würde man sie am liebsten schütteln und gar nicht mehr beachten.

Ein Leben auf dem Land kann Idylle bieten, Freiheit und unendliche Weiten. Aber all das sollte man bei dieser Lektüre in den Hintergrund stellen. Denn es wird ein Bild gezeichnet, welches ebenso realistisch ist, nur gänzlich anders. Arbeit bis zum Umfallen, ein rauer Umgangston, ständig dieselben Gesichter, dieselben Gespräche und dieselben Feste, einem unendlichen Kreislauf gleich, aus dem es selten ein Entkommen gibt. Umso verständlicher, dass Christin ihren Ausbruch in der Theorie immer wieder durchspielt, sich sogar als stark genug empfindet dies wirklich durchzuziehen. Doch ob ihr dies tatsächlich gelingen wird, zeigt sich erst am bitteren Ende, denn natürlich müssen, wie im realen Leben auch, Rückschläge eingesteckt und Hindernisse überwunden werden.

Alina Herbings Debüt hinterlässt beim Leser einen nachhaltigen Eindruck und regt zum Nachdenken an. Über die eigene Situation, Träume und Wünsche, die man vielleicht schon lange verdrängt hatte. Ist es an der Zeit für Veränderungen oder hat man diese bereits hinter sich?

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Das Landleben hat Konjunktur. Zahllose Zeitschriften schießen wie Pilze aus dem Boden und lobpreisen das idyllische und naturnahe Leben fern der Großstadt; viele träumen von einem Zuhause weit weg von Hektik und Autolärm. Dass das Leben fern von jeglichem Trubel aber auch ganz …

Mehr

Das Landleben hat Konjunktur. Zahllose Zeitschriften schießen wie Pilze aus dem Boden und lobpreisen das idyllische und naturnahe Leben fern der Großstadt; viele träumen von einem Zuhause weit weg von Hektik und Autolärm. Dass das Leben fern von jeglichem Trubel aber auch ganz anders aussehen kann, zeigt die junge Autorin Alina Herbing sehr überzeugend in ihrem ersten Buch.

Christin ist die Hauptperson, Mitte 20, die im Nordwesten Mecklenburg-Vorpommerns aufgewachsen und nie von dort weggekommen ist. Man erlebt ihre Welt aus ihrer Perspektive und die ist sehr häufig alles andere als erfreulich. Seit kurzem lebt sie mit ihrem Freund zusammen, der einen Milchviehbetrieb gemeinsam mit seinem Vater führt, der nicht sehr erfreut ist über die Wahl seines Sohnes. Denn Christin interessiert sich weder für die Kühe noch mag sie die Hofarbeit. Am liebsten würde sie in der Stadt einen Bürojob haben, Mittags einen Cappucchino trinken und abends in einem schönen Kleid ausgehen. Doch in Schattin, wo sie lebt, ist das undenkbar. Man könnte Mitleid mit dieser jungen Frau haben, wenn, ja wenn sie nicht so unglaublich gefühlsarm und verantwortungslos wirken würde, sich aber gleichzeitig ohne Protest erniedrigen lässt. Sie lügt, betrügt, trinkt viel zu viel, wird geschlagen und überwacht - und es wird bald deutlich, dass dies nichts Ungewöhnliches ist.

Nach dem ersten Drittel war ich sicher, dass Christin eine völlig unsympathische Person ist, während ich die Darstellung des sonstigen Landlebens und seiner BewohnerInnen etwas überzogen fand. Doch ich musste meine Meinung revidieren. Denn nach und nach kamen Einzelheiten zum Vorschein, so beiläufig wie Nebensächlichkeiten, die in einem halbwegs intakten sozialen Umfeld für tagelangen Gesprächsstoff und Handlungsbedarf sorgen würden. Von Christins SchulfreundInnen sind bereits drei gestorben, Alkoholmissbrauch ist eine Selbstverständlichkeit, auf kriminelle Energien ist man stolz usw. Je länger ich durch ihre Augen in diese Welt blickte, umso mehr begann ich ihre Handlungsweisen zu verstehen, auch wenn ich sie bestimmt nicht gutheißen konnte. Die Autorin schildert Christins Erleben so überzeugend authentisch, dass man wirklich mit ihr lebt und leidet - teils auch voller Abneigung.

Es ist ein tolles, ein schreckliches Buch, das uns eine Welt zeigt, die es hier, bei uns, auch gibt. Und sie ist gar nicht so weit entfernt, obwohl sie nur sehr selten wahrgenommen wird, wenn überhaupt. Danke für diesen Einblick! Und ich warte gespannt auf das nächste Buch dieser tollen Autorin!

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Als ich die grünen Gummistiefel auf einem Leserundenbuch gesehen habe, war klar, dass ich dieses Buch unbedingt lesen wollte. Und ich habe es, obwohl es mich stark aufgewühlt und berührt hat, sehr gerne gelesen.

Die Hauptperson in Alina Herbigs Debütroman heißt Christin, …

Mehr

Als ich die grünen Gummistiefel auf einem Leserundenbuch gesehen habe, war klar, dass ich dieses Buch unbedingt lesen wollte. Und ich habe es, obwohl es mich stark aufgewühlt und berührt hat, sehr gerne gelesen.

Die Hauptperson in Alina Herbigs Debütroman heißt Christin, ist Mitte Zwanzig, und lebt bei ihrem Freund Jan und dessen Vater mit seiner neuen Lebensgefährtin im kleinen Ort Schattin auf einem Bauernhof für Vieh- und Milchwirtschaft im Norden von Mecklenburg-Vorpommern. Ihre Mutter hat sich, als Christin noch sehr jung war, für ein Leben ohne den alkoholkranken Mann und Vater entschieden und die beiden allein gelassen. Christin blieb bei ihm bis auch sie nicht mehr konnte.

Mit Zeitschriften wie Landlust, LandIdee, mein schönes Land oder Landgenuss, die mir mit ihren tollen Fotos und Berichten ein idyllisches Landleben vorgaukeln – das es bestimmt genau so geben wird – hat die Geschichte, die mir Christin erzählt absolut nichts zutun. Ihre Welt besteht aus Frust, vielzuviel Alkohol, Schlägen, Erniedrigungen und Lügen. Sie lässt sich kontrollieren und erniedrigen. Aber sie hat ja auch nichts anderes gelernt.

Sie hat so überhaupt kein Händchen für die Landwirtschaft – weder für die Tiere noch für die Arbeit im Haus; wird von Jan´s Vater, der mit der Wahl seines Sohnes überhaupt nicht einverstanden ist, immer nur zu den Depperldiensten eingeteilt und will eigentlich nur weg aus diesem Kaff. Sie träumt von einem Bürojob in der Stadt, von schicken Kleidern, Longdrinks. Aber ohne Ausbildung, ohne Geld, ohne Anlaufstelle in der Stadt, wo sie gerne hin möchte, nur mit einem Koffer und ihrem Auto – sie weiß selbst, dass das schwer werden wird.

Anfangs war mir Christin mit ihrer faulen, nur auf sich gerichteten Art nicht sonderlich sympathisch – eher im Gegenteil. Aber nach und nach, als ich mehr über ihre Kindheit und Jugend erfahren habe, hat sich das Bild etwas gewandelt. Ich bekam Mitleid mit der jungen Frau, die für sich so gar keine Perspektive sieht und daher manchmal sehr impulsiv und brutal reagiert.

Niemand ist bei den Kälbern ist eine Geschichte, wie sie in bestimmt manchem ländlichen, nur von Landwirrtschaft geprägtem Gebiet vorkommen kann. Und Christins gibt es bestimmt auch mehr als eine.

Mit hat aber auch der sprachliche Ausdruck hier sehr gut gefallen. Ich bin sofort mittendrin und kann die glühende Sommerhitze spüren, die Mücken surren hören und den Gestank im Stall bei der Hitze riechen. Auch die Hoffnungslosigkeit und im letzten Satz die Hoffnung, die zwar nicht direkt angesprochen werden, spüre ich beim Lesen sehr gut.

Es gibt aber nicht nur Arbeit, Dreck und Perspektivlosigkeit. Immer wieder mal kommt ein kleiner humoristischer Einschlag, wo sich meine Mundwinkel nach oben ziehen.

Vor allem aber hat mich dieses Buch gut unterhalten und wird noch lange nachwirken.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Eins der schlechtesten Bücher, die ich in der Hand hatte. Der Schreibstil ist in Ordnung, aber der Inhalt sagt mir überhaupt nicht zu. Das Landleben ist hart, aber die Opferrolle der Protagonistin gefällt mir nicht. Es gibt immer einen Ausweg.

Anfangs wird ein Kitz gehäckselt, …

Mehr

Eins der schlechtesten Bücher, die ich in der Hand hatte. Der Schreibstil ist in Ordnung, aber der Inhalt sagt mir überhaupt nicht zu. Das Landleben ist hart, aber die Opferrolle der Protagonistin gefällt mir nicht. Es gibt immer einen Ausweg.

Anfangs wird ein Kitz gehäckselt, als ein Kalb erstickt wurde habe ich das Buch weggelegt.

Weniger

Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für