PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

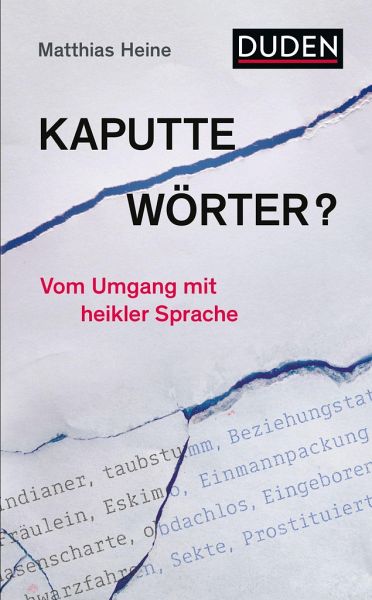

Matthias Heine behandelt unterhaltsam und wissenschaftlich fundiert über 80 Wörter, die heute als diskriminierend, problematisch und gestrig bezeichnet werden oder im Verdacht stehen, es zu sein. Die Wörter reichen von behindert über Eskimo, Flüchtling bis Weißrussland und sogar Milch und bester Freund.All diese Wörter sind auf die eine oder andere Art kaputt. Manche funktionieren gar nicht mehr, andere kann man mit Vorsicht noch verwenden. Heine erklärt die Geschichte der Wörter und der Diskussionen um sie, warum sie so heikel sind und wie und wann man sie vermeiden sollte. So leiste...

Matthias Heine behandelt unterhaltsam und wissenschaftlich fundiert über 80 Wörter, die heute als diskriminierend, problematisch und gestrig bezeichnet werden oder im Verdacht stehen, es zu sein. Die Wörter reichen von behindert über Eskimo, Flüchtling bis Weißrussland und sogar Milch und bester Freund.All diese Wörter sind auf die eine oder andere Art kaputt. Manche funktionieren gar nicht mehr, andere kann man mit Vorsicht noch verwenden. Heine erklärt die Geschichte der Wörter und der Diskussionen um sie, warum sie so heikel sind und wie und wann man sie vermeiden sollte. So leistet das Buch einen wichtigen Beitrag zu der aufgeheizten Debatte um den Sprachgebrauch. Wer es gelesen hat, kann eine fundiertere Meinung entwickeln und erhält Sicherheit bei der eigenen Ausdrucksweise.

Matthias Heine, 1961 geboren, arbeitet als Journalist in Berlin. Seit 2010 ist er Kulturredakteur der »Welt« . Zuletzt erschien von ihm »Verbrannte Wörter. Wo wir noch so reden wie die Nazis und wo nicht« (2019) und »Krass. 500 Jahre deutsche Jugendsprache« (2021).

Produktdetails

- Duden - Sachbuch

- Verlag: Duden / Duden / Bibliographisches Institut

- Artikelnr. des Verlages: 8654

- Seitenzahl: 301

- Erscheinungstermin: 12. September 2022

- Deutsch

- Abmessung: 208mm x 127mm x 27mm

- Gewicht: 494g

- ISBN-13: 9783411756902

- ISBN-10: 341175690X

- Artikelnr.: 63650649

Herstellerkennzeichnung

Bibliograph. Instit. GmbH

Mecklenburgische Straße 53

14197 Berlin

info@cvk.de

"Die vielen Fakten, die Heine zusammengetragen hat, machen das Buch zu einer kurzweiligen Lektüre." dpa dpa dpa

Hält nicht nicht was es verspricht – Für ein Sachbuch eindeutig zu sehr von der Meinung des Autors geprägt

Obwohl ich die Sachbücher aus dem Duden-Verlag normalerweise sehr schätze, lagen der Autor Matthias Heine und ich von Beginn an nicht auf einer …

Mehr

Hält nicht nicht was es verspricht – Für ein Sachbuch eindeutig zu sehr von der Meinung des Autors geprägt

Obwohl ich die Sachbücher aus dem Duden-Verlag normalerweise sehr schätze, lagen der Autor Matthias Heine und ich von Beginn an nicht auf einer Wellenlänge. Unter dem Titel „Kaputte Wörter? - Vom Umgang mit heikler Sprache“ habe ich mir fälschlicherweise eine sachliche Auseinandersetzung mit bestimmten Wörtern und einem anschließenden Appell für sensiblen Sprachgebrauch vorgestellt. Bereits im Vorwort stellte der Autor dann aber unmissverständlich klar: "Ich gehe von der Grundüberzeugung aus, dass keine Regierung, keine Behörde, und erst recht keine Minderheiten den 200 Millionen Deuschsprechern vorzuschreiben haben, welche Wörter sie gebrauchen dürfen. Auch dann nicht, wenn solche Minderheiten sich von Wörtern betroffen oder diskriminiert fühlen." (S.11)

Und genau in dieser Manier widmet sich der Autor dann den von ihm ausgesuchten 80 Wörtern. Nur sehr selten positioniert er sich dabei klar gegen den Gebrauch, meist eiert er um eine eindeutige Aussage herum und immer wieder tut er seine sehr persönliche Meinung kund, warum dieser oder jener Diskurs im reichlich übertrieben erscheint. Allgemein stellte sich mir bei der Lektüre die Frage, aus welcher Intention heraus das Buch überhand entstanden ist. Anstatt ein Ratgeber im wortwörtlichen Sinn zu sein, gibt das Buch zwar interessante Einblicke in Wortursprung und Gebrauch, die Punkte Kritik und Einschätzung sind aber reichlich von der persönlichen Meinung des Autors geprägt. Auch die Auswahl der Wörter erscheint immer wieder willkürlich, es wirkte auf mich leider so als müsste der Autor eine gewisse Anzahl erfüllen und hat deswegen stellenweise tief gegraben um weitere Wörter des Anstoßes zu finden. Schlussendlich wechseln sich so äußerst diskriminierende und rassistische Begriffe, mit Banalitäten ab. Die alphabetische Anordnung hilft dabei auch nicht, eine Einordnung nach Themengebieten hätte wirklich mehr Sinn gemacht. Alles in allem bin ich von „Kaputte Wörter?“ leider enttäuscht. Anstatt hilfreiche Einschätzungen zu liefern, gelang es dem Autor mehrmals (vor allem auch mit seiner Meinung zu feministischen Debatten) mich richtiggehend wütend zu machen.

Mein Fazit: Finger weg! Nicht geeignet um sich ernsthaft mit sensiblen Sprachgebrauch auseinander zu setzen.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Journalist Matthias Heine befasst sich hier mit knapp 80 Wörtern, deren Gebrauch problematisch sein kann. Dabei legt er eine wirklich fundierte Rechercheleistung vor. Zu jedem Stichwort erfährt man sowohl den Ursprung wie auch die geschichtliche Verwendung und Kritik an derselben, bevor …

Mehr

Journalist Matthias Heine befasst sich hier mit knapp 80 Wörtern, deren Gebrauch problematisch sein kann. Dabei legt er eine wirklich fundierte Rechercheleistung vor. Zu jedem Stichwort erfährt man sowohl den Ursprung wie auch die geschichtliche Verwendung und Kritik an derselben, bevor Heine eine - sehr persönliche - Einschätzung des Sprachgebrauchs vornimmt.

Die Hintergrundinfos zu den Wörtern sind sehr interessant, hier habe ich viel gelernt, und fühle mich dadurch nicht zuletzt gut für Diskussionen zur Thematik gut gerüstet. Die Meinung des Autors hingegen ist wenig hilfreich und schwankt zwischen "wird nur noch von altersstarrsinnigen verwendet" und "muss jeder selbst für sich entscheiden, ob er/sie das Wort noch verwendet". Auch Alternativen kommen leider oft zu kurz. Und bereits Heines Einleitung hat meinen inneren Widerspruch hervorgerufen. Erklärt er hier doch: "Ich gehe von der Grundüberzeugung aus, dass keine Regierung, ... und erst recht keine Minderheiten den 200 Millionen Deutschsprechern vorzuschreiben haben, welche Wörter sie gebrauchen dürfen." Und dieser Meinung ist er selbst dann, wenn sie sich dadurch diskriminiert fühlen! Sorry, geht´s noch? Hier setzt sich jemand, der Sprache zum Broterwerb nutzt (Heine ist überdies Kulturredakteur), über die Gefühle anderer hinweg. Mit welchem Recht? Etwas mehr Empathie würde nicht schaden.

Auch die Auswahl der behandelten Wörter ist etwas seltsam. Ich denke nicht, dass die Mehrheit der Leser*innen ein Problem mit der Verwendung von Milch, bester Freund oder gar dem Punkt als Satzzeichen hat.

Alles in allem ein sehr persönlich gefärbtes Sachbuch, das meine Erwartungen nur zum Teil erfüllt hat.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Kein Aufklärungsbuch, sondern ein gefährliches Verzerrungsbuch!

Bewertung:

Der Autor schreibt, die Wörter hier galten früher als neutral. Das bestreite ich. Neutral ist wohl kaum eines der Wörter, sie hatten nur eine andere Bedeutung und/oder wurden zweckentfremdet. Das …

Mehr

Kein Aufklärungsbuch, sondern ein gefährliches Verzerrungsbuch!

Bewertung:

Der Autor schreibt, die Wörter hier galten früher als neutral. Das bestreite ich. Neutral ist wohl kaum eines der Wörter, sie hatten nur eine andere Bedeutung und/oder wurden zweckentfremdet. Das zeigt er schon mit dem ersten Wort "Abtreibung", und das zieht sich fort.

Der Autor bedient sich selbst einer abwertenden Sprache in der Einleitung. Es fiel mir sehr schwer, weiterzulesen. Er schreibt, niemand habe das Recht, Menschen vorzuschreiben, wie sie zu sprechen haben, egal wie diskriminierend sich manche fühlen. Ich weiß nicht, was ich dazu noch schreiben soll - mir verging die Freude an dem Buch. Erstmal hat uns doch jemand vorgeschrieben, wie wir zu sprechen haben. Die Sprache, die wir jetzt haben ist ja wohl kaum vom Himmel gefallen, oder? Wir sind an diese gewöhnt und wollen nichts daran ändern - das ist etwas ganz anderes! Weiter ist es so, dass Sprache sich im Laufe der Menschheit immer geändert hat, so wie auch die Gegebenheiten ihrer jeweiligen Zeit. Würde es nach dem Autor und vielen anderen gehen, würden wir immer nur die eine Sprache haben, die wir gerade haben - was logischerweise nur eine Gegebenheit, eine Zeit mit sich zieht. Man muss den Gedanken auch mal zuende denken. Man kann keine Sprachänderungssperre verlangen, während die Zeit/Epoche sich ständig weiterentwickelt. Ansonsten muss man sich in Fantasieromanen verstecken. An so einem Unsinn merkt man, dass es bloß um persönlichen Machterhalt - Status Quo - geht.

Er argumentiert zu den jeweiligen Wort-Diskussionen oft falsch bzw. er nimmt Beispiele, die nicht zur Sachlage passen, um seine unbedingte Rettung zu rechtfertigen, weil er selbst der Ansicht ist, sie dürfen auf gar keinen Fall rausgenommen oder abgeändert werden und ein dadurch falsches Bild zu vermitteln. Es wirkt auf jeden Fall gewollt, da er das durch das Buch zieht. Er argumentiert nicht nur mit falschen Beispielen, die nicht mit der jeweiligen Situation passen (z.B. Familienmord zur Diskussion um Ehrenmord), sondern argumentiert schlicht nach dem Motto "So war es schon immer und so soll es auch immer sein!" (z.B. Wörter x und x sind umständlicher zu sprechen als die in Kritik geratenen Wörter). Und deshalb - wegen eigener persönlichen Verbohrtheit, des Trotzes und der Fantasielosigkeit von Bezeichnungsfindung - darf sich aus der Sicht des Autors nichts ändern. Nicht zuletzt die Anmaßung einiger Menschen anderen Menschen zu sagen, wie sie zu sprechen haben. Da gebe ich nur zwei Dinge kurz und knapp zu Bedenken: 1. Wer lehrte uns den Sprachgebrauch, den wir jetzt haben? Woher kommt das? Von den Göttern sicher nicht! 2. Dann zieht auf eine einsame Insel, dann könnt ihr sprechen, wie ihr wollt! Wenn ihr aber mit einer Gemeinschaft leben wollt, dann habt ihr die gemeinschaftliche Pflicht, aufeinander acht zu geben - geistig, seelisch, körperlich.

Der Autor scheint einen sehr patriarchaten Blick auf die Welt zu haben, nicht nur in Bezug auf Frauen. Es bloß auf "alter, weißer Mann" zu beschränken, finde ich aus mehreren Gründen unpassend, darunter auch, dass ich nicht weiß, ob dies beim Autor zutrifft. Was ich weiß ist, dass er sich große Mühe gibt, wie einer rüberzukommen.

Es ist eben kein Meinungsbuch, sondern ein Sachduden. Daher finde ich die Art des Autors hier völlig unangebracht! Gegen seine Meinung in dem Buch habe ich ja nichts, aber bei so einem Werk darf es nicht davon durchtränkt werden, sondern nur hin und wieder als Signatur des Autors sichtbar sein, sodass es keine Meinungsmache und der Leser damit nicht überfallen wird - und kaum Raum hat, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen.

Fazit:

Ich habe mich bewusst entschieden, das Werk mit 1 Stern statt mit 2 Sternen, wie anfänglich von mir bestimmt, zu bewerten. Ich finde dieses Buch mit seiner negativ populistischen und manipulativen Inhaltsdarstellungen - sowohl der Inhalt selbst als auch die Art der Wiedergabe - höchst gefährlich. Es verstärkt den Scheuklappenblick in der Sprachdiskussion, die schon sehr emotional-egoman und weniger rational geführt wird. Zudem sind die herauskristallisierten Menschenfeindlichkeiten jeglicher Art zusätzlicher Sprengstoff. Die nicht richtig wahrnehmbaren psychologischen Verklärungen sind am gefährlichsten, weil sie nicht offensiv sind und deshalb auch nicht für jede/n Leser/in bewusst wahrnehmbar. Es schleicht sich unterbewusst ein und wirkt von dort weiter. Zwischen den Zeilen passt hier sehr gut. Das Buch hat für mich kaum einen positiven Nutzen, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde es wirklich sehr besorgniserregend. Damals hätte man es als aufrührerisch im negativen Sinne bezeichnet.

Gekürzte Rezension!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Der Autor hat in seinem Buch „Kaputte Wörter? Vom Umgang mit heikler Sprache“ einige Wörter gesammelt, die er als problematisch empfindet. Diese hat er alphabethisch geordnet, es beginnt mit Abtreibung und endet bei Zwerg. Jedes Kapitel ist unterteilt in Ursprung, Gebrauch, …

Mehr

Der Autor hat in seinem Buch „Kaputte Wörter? Vom Umgang mit heikler Sprache“ einige Wörter gesammelt, die er als problematisch empfindet. Diese hat er alphabethisch geordnet, es beginnt mit Abtreibung und endet bei Zwerg. Jedes Kapitel ist unterteilt in Ursprung, Gebrauch, Kritik und Einschätzung.

Bei vielen aufgelisteten Wörtern und Ausdrücken, darunter „bemannt“, „Einmannpackung“ oder „Sehr geehrte Damen und Herren“ spielt das Bemühen um eine geschlechtergerechte Sprache eine Rolle. Andere Wörter stellen rassistische und diskriminierende Bezeichnungen dar, darunter das N-Wort oder diverse Bezeichnungen für kleinwüchsige Menschen. „Milch“ in dem Wort „Soja-“ oder „Hafermilch“ ist dagegen vor allem aus juristischen Gründen problematisch.

Jedes Kapitel startet mit den Teilen Ursprung und Gebrauch des Wortes. Sie sind teilweise ziemlich ausufernd und oft auch trocken formuliert, enthalten aber für mich manches Interessante. Danach schließt der Autor die Teile Kritik und Einschätzung an. Sie sind keine sachliche Darstellung, sondern stellen im Stil eines Kommentars die persönliche Meinung des Autors dar. Diese kann man teilen oder nicht – ich teile sie nicht. An vielen Stellen hat mich das Buch sogar richtig ärgerlich gemacht.

Tatsächlich legt der Autor schon in der Einleitung seine Grundüberzeugung dar: „Ich gehe von der Grundüberzeugung aus, dass keine Regierung, keine Behörden und erst recht keine Minderheiten den 200 Millionen Deutschsprechern vorzuschreiben haben, welche Wörter sie gebrauchen dürfen. Auch dann nicht, wenn solche Minderheiten sich von den Wörtern betroffen oder diskriminiert fühlen.“

Für mich geht es bei der Diskussion und Hinterfragung bestimmter Begriffe vor allem um eine gerechte, inklusive und nicht-diskriminierende Sprache und keinen Sprachkampf, der von einem fanatisierten Heer von Sprachpolizisten und „denen da oben“ gegen die Mehrheit ausgefochten wird, indem sie dieser einen bestimmten Sprachgebrauch oktroyieren wollen.

Mich hat das Buch nicht überzeugt. Zu willkürlich, zu veraltet oder nicht überzeugend ist die Auswahl der Wörter, von denen einige sowie als „alte Kamellen“ gelten können.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

In unserer heutigen Zeit steht unsere Sprache mehr denn je auf dem Prüfstand. Es finden teils hitzige Diskussionen ab, die einen lehnen die Veränderung ab, andere begrüßen sie und schauen vielleicht manchmal auch zu genau hin. Schnell kann hier Verunsicherung und die Frage …

Mehr

In unserer heutigen Zeit steht unsere Sprache mehr denn je auf dem Prüfstand. Es finden teils hitzige Diskussionen ab, die einen lehnen die Veränderung ab, andere begrüßen sie und schauen vielleicht manchmal auch zu genau hin. Schnell kann hier Verunsicherung und die Frage "Was darf ich überhaupt noch sagen?" entstehen.

"Kaputte Wörter - Vom Umgang mit heikler Sprache" von Matthias Heine verspricht hier Klarheit und vor allem Sicherheit. Der Autor stellt in seinem Buch, das im Dudenverlag erschienen ist, rund 80 Wörter vor. Bei jedem Wort werden Herkunft, Verwendung, Kritik erläutert und eine Einschätzung gegeben.

Zunächst einmal ist das Cover ansprechend gestaltet und weckt die Neugierde. Beim Aufschlagen des Buches vermisst man das Inhaltsverzeichnis. Dieses fi der sich hinten im Buch, was ich persönlich etwas unpraktisch fand beim Suchen nach bestimmten Begriffen.

Es geht los mit einer Art etwas längeren Einführung, wie Wörter überhaupt kaputt gehen können. Schon hier wird zum Einen deutlich, dass die Recherche gründlich war, aber auch wie stark journalistisch und komplex der Sprachstil gehalten wurde. Die Sätze sind leider stellenweise sehr verschachtelt. Matthias Heine gibt zum Ende hin noch Hinweise zur Nutzung des Buches,

Dann geht es auch schon direkt los. Die Wörter sind nach dem Alphabet sortiert. Dabei sind Ursprung, Gebrauch und die geschichtlichen Aspekte interessant, aber auch sehr trocken. Unter dem Begriff Kritik finden sich dann die Fakten, wer irgendwann irgendwie etwas an dem Wort zu zweifeln oder kritisieren hatte. Bis hierher leider immer noch recht trocken und zu komplex formuliert , aber man merkt, wieviel Recherchearbeit hier drin gesteckt hat.

Bei dem Bereich Einschätzung hatte ich mir eine fundierte, sachliche und objektive Nasis gewünscht, die man auch beruflich gut nutzen kann und eben einen guten Wegweiser im Sprachgebrauch bekommt. Leider sind die Aussagen zumeist stark subjektiv und so geschrieben, dass man am Ende der Seite immer noch nicht weiß, welche Empfehlung da nun gegeben wurde. Dazu kommt, dass die Einstellung des Autors zu bestimmten Begriffen einfach nur wütend macht. Es werden hier Mutmaßungen über Menschen mit bestimmten Diagnosen, über Begriffe bestimmter Religionen und über Frauen getroffen, die schon etwas von Übergriffigkeit haben.

Das war dann auch der Zeitpunkt für einen Buchabbruch. Ein Blick ins Inhaltsverzeichnis auf Begriffe wie Weihnachten oder Milch und deren Texte geben auch den Eindruck, etwas an den Haaren herbeizuziehen, wo es eigentlich kein wirkliches kaputtes Wort gibt.

Das Buch hat meine Erwartungen leider nicht erfüllt. Es soll sich hier bitte jeder Leser selbst eine Meinung machen. Empfehlen möchte ich es so nicht. Zwei Sterne gibt es als Anerkennung für die Recherche und geschichtlichen Aspekte.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für