Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

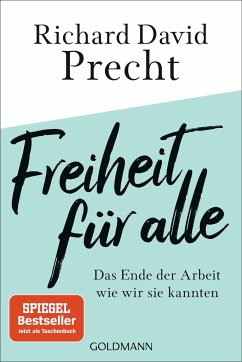

Dass unsere Welt sich gegenwärtig rasant verändert, weiß inzwischen jeder. Doch wie reagieren wir darauf? Die einen feiern die digitale Zukunft mit erschreckender Naivität und erwarten die Veränderungen wie das Wetter. Die Politik scheint den großen Umbruch nicht ernst zu nehmen. Sie dekoriert noch einmal auf der Titanic die Liegestühle um. Andere warnen vor der Diktatur der Digitalkonzerne aus dem Silicon Valley. Und wieder andere möchten am liebsten die Decke über den Kopf ziehen und zurück in die Vergangenheit.Richard David Precht skizziert dagegen das Bild einer wünschenswerten ...

Dass unsere Welt sich gegenwärtig rasant verändert, weiß inzwischen jeder. Doch wie reagieren wir darauf? Die einen feiern die digitale Zukunft mit erschreckender Naivität und erwarten die Veränderungen wie das Wetter. Die Politik scheint den großen Umbruch nicht ernst zu nehmen. Sie dekoriert noch einmal auf der Titanic die Liegestühle um. Andere warnen vor der Diktatur der Digitalkonzerne aus dem Silicon Valley. Und wieder andere möchten am liebsten die Decke über den Kopf ziehen und zurück in die Vergangenheit.

Richard David Precht skizziert dagegen das Bild einer wünschenswerten Zukunft im digitalen Zeitalter. Ist das Ende der Leistungsgesellschaft, wie wir sie kannten, überhaupt ein Verlust? Für Precht enthält es die Chance, in Zukunft erfüllter und selbstbestimmter zu leben. Doch dafür müssen wir jetzt die Weichen stellen und unser Gesellschaftssystem konsequent verändern. Denn zu arbeiten, etwas zu gestalten, sich selbst zu verwirklichen, liegt in der Natur des Menschen. Von neun bis fünf in einem Büro zu sitzen und dafür Lohn zu bekommen nicht!

Dieses Buch will zeigen, wo die Weichen liegen, die wir richtig stellen müssen. Denn die Zukunft kommt nicht - sie wird von uns gemacht! Die Frage ist nicht: Wie werden wir leben? Sondern: Wie wollen wir leben?

Richard David Precht skizziert dagegen das Bild einer wünschenswerten Zukunft im digitalen Zeitalter. Ist das Ende der Leistungsgesellschaft, wie wir sie kannten, überhaupt ein Verlust? Für Precht enthält es die Chance, in Zukunft erfüllter und selbstbestimmter zu leben. Doch dafür müssen wir jetzt die Weichen stellen und unser Gesellschaftssystem konsequent verändern. Denn zu arbeiten, etwas zu gestalten, sich selbst zu verwirklichen, liegt in der Natur des Menschen. Von neun bis fünf in einem Büro zu sitzen und dafür Lohn zu bekommen nicht!

Dieses Buch will zeigen, wo die Weichen liegen, die wir richtig stellen müssen. Denn die Zukunft kommt nicht - sie wird von uns gemacht! Die Frage ist nicht: Wie werden wir leben? Sondern: Wie wollen wir leben?

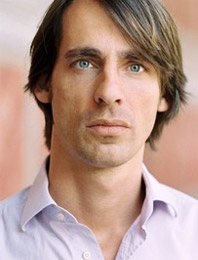

Richard David Precht, geboren 1964, ist Philosoph, Publizist und Autor und einer der profiliertesten Intellektuellen im deutschsprachigen Raum. Er ist Honorarprofessor für Philosophie und Ästhetik an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin. Seit seinem sensationellen Erfolg mit 'Wer bin ich - und wenn ja, wie viele?' waren alle seine Bücher zu philosophischen oder gesellschaftspolitischen Themen große Bestseller und wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt. Seit 2012 moderiert er die Philosophiesendung 'Precht' im ZDF und diskutiert zusammen mit Markus Lanz im Nr.1-Podcast 'LANZ & PRECHT' im wöchentlichen Rhythmus gesellschaftliche, politische und philosophische Entwicklungen.

© Jens Komossa

Produktdetails

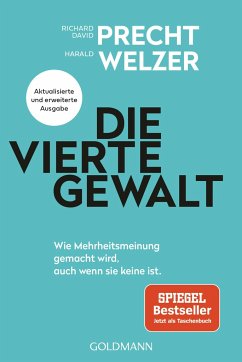

- Verlag: Goldmann

- Originalausgabe

- Seitenzahl: 282

- Erscheinungstermin: 23. April 2018

- Deutsch

- Abmessung: 221mm x 139mm x 30mm

- Gewicht: 487g

- ISBN-13: 9783442315017

- ISBN-10: 3442315018

- Artikelnr.: 50576810

Herstellerkennzeichnung

Goldmann Verlag

Neumarkter Str. 28

81673 München

produktsicherheit@penguinrandomhouse.de

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 30.06.2018

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 30.06.2018Und was machen wir dann den ganzen Tag?

Mehr Freiheit durch digitalen Sozialismus: Richard David Precht trifft mit seiner Streitschrift für das Bedingungslose Grundeinkommen einen Nerv

Der Erfolg dieses Buches von Richard David Precht legt nahe, dass es einen Nerv trifft. Das ist noch kein Güte- und Geltungskriterium, aber es ist auch kein Grund für jene klammheimliche Häme, die akademische Beobachter der Bücher dieses Autors gerne an den Tag legen. Welcher Nerv wird hier getroffen?

Das Buch spielt im Titel auf die frühe romantische Formulierung von Karl Marx und Friedrich Engels an, Kommunismus sei eine Gesellschaft, in der es möglich sei, "heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, nachmittags

Mehr Freiheit durch digitalen Sozialismus: Richard David Precht trifft mit seiner Streitschrift für das Bedingungslose Grundeinkommen einen Nerv

Der Erfolg dieses Buches von Richard David Precht legt nahe, dass es einen Nerv trifft. Das ist noch kein Güte- und Geltungskriterium, aber es ist auch kein Grund für jene klammheimliche Häme, die akademische Beobachter der Bücher dieses Autors gerne an den Tag legen. Welcher Nerv wird hier getroffen?

Das Buch spielt im Titel auf die frühe romantische Formulierung von Karl Marx und Friedrich Engels an, Kommunismus sei eine Gesellschaft, in der es möglich sei, "heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, nachmittags

Mehr anzeigen

zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren". Diese Utopie der ungezwungenen Tätigkeit wurde von den beiden in jener Werkphase geschrieben, in der vor allem Marx an einer anthropologischen Philosophie der Arbeit laboriert hat, nach der es schöpferische Arbeit sei, die den Menschen erst zum Menschen mache, wohingegen die Produktionsverhältnisse in der gesellschaftlichen Formierung der Arbeit den Menschen von dieser Unmittelbarkeit entfremden. Insbesondere gelte das für den Industriekapitalismus, der gesellschaftliche Arbeit als freie Tätigkeit geradezu ausschließe.

Precht dient dieser Einstieg weniger als Analyse der Verhältnisse denn als Folie dafür, die zentrale Idee seiner Streitschrift in Position zu bringen, denn das Buch ist letztlich eine Streitschrift für das Bedingungslose Grundeinkommen (BGE). Die Prämisse von Precht lautet, dass die Digitalwirtschaft auf einen Großteil der menschlichen Arbeitskraft nicht mehr angewiesen sein wird, was zu Entlassungen und zu Massenarbeitslosigkeit führen wird. Nehmen wir an, dass dieses Szenario tatsächlich so eintritt, so führt Precht vor, was passiert, wenn man den Zustand der Freigestellten nicht als Arbeitslosigkeit denkt, also nicht von der produktiven Arbeit her, sondern von der notwendigen Frage der Versorgung.

Die stärksten Teile des Buches sind auf den wenigen Seiten zu finden, auf denen Precht die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Finanzierungsmodelle eines BGE diskutiert. Sehr zustimmungsfähig ist sein Argument, dass die Finanzierung nur gelingen kann, wenn man nicht Maschinen und Arbeit beziehungsweise Produktivität besteuert, was zu entsprechenden Vermeidungseffekten führen wird und auch Legitimationsprobleme verursacht. Im Sinne ökonomischer Anreizformen könne nach Prechts Auffassung nur eine "Mikrosteuer" von 0,05 Prozent auf jeden Geldtransfer sein, der eben nicht an produktiver Arbeit hänge, sondern an der für den Finanzkapitalismus entscheidenden Bezugsgröße: an den Geldströmen. Das ist, sollte ein BGE überhaupt realistisch sein, ökonomisch wahrscheinlich in die richtige Richtung gedacht, weil es die Vermeidungseffekte anderer Modelle umschifft.

Ob sich die Dinge wirklich so entwickeln werden, darüber sind sich die Gelehrten nicht so einig, wie Precht es darstellt, auch wenn er immer wieder so tut, als seien Zweifel in dieser Richtung denkerischer Defätismus. Wenn man sich freilich auf sein Szenario einlässt, kommen tatsächlich Fragen zum Vorschein, die interessanterweise in der öffentlichen Diskussion und in den letzten Wahlkämpfen kaum eine Rolle gespielt haben.

Digitalisierung - das war nur die Frage, ob man es schafft, die Region mit entsprechenden Kabeln auszustatten, nicht aber die Frage danach, ob die Grundlage der Konstellation von Arbeit, Lebensführung und politischer Steuerung noch der klassischen industriegesellschaftlichen Form folgen kann. Die "goldenen Jahre" (Hobsbawm) nach dem Zweiten Weltkrieg waren in den westlichen Ländern deshalb so erfolgreich, weil sich Produktion, Konsum, Bildungszeiten, Zeitstrukturen der Lebensführung und versicherbare Daseinsvorsorge sachlich und zeitlich parallelisieren ließen. Wertschöpfungsketten passten zum Zeitbedarf von Lebensformen. Will man es richtig links ausdrücken: Nur wer lebenslang ausgebeutet werden kann, kann auch lebenslang versorgt und beschäftigt werden.

Diese Konstellation wird vielleicht nicht so wie in dem Extremszenario von Precht aufgelöst, aber zumindest wesentlich in Frage gestellt werden. Wertschöpfungsketten werden sich von den Temporalstrukturen der Lebensformen entkoppeln, was ganz neue Anforderungen an das Institutionenarrangement der Gesellschaft stellen wird. Das dürfte das Szenario sein, das den digitalen Kapitalismus vom klassischen Industrie- und Betriebskapitalismus unterscheiden wird. Allein dies auf den Begriff gebracht zu haben ist schon ein Verdienst.

Und es bleibt ein Verdienst, auch wenn man Precht in einigen Punkten nicht folgen will. So ist sein Lösungshorizont ziemlich staatszentriert. Ganz abgesehen davon, dass die Einführung eines Grundeinkommens einen Großteil der Bevölkerung zu Transferempfängern durch staatliche Institutionen macht, plädiert Precht dafür, die digitale Grundversorgung mit Suchmaschinen, E-Mail-Verkehr und sozialen Netzwerken, die Überwachung von E-Privacy, die Kontrolle von Geschäftsmodellen der Künstlichen Intelligenz unter staatliche Kontrolle zu nehmen.

Ob man einen solchen Datensozialismus wollen kann? Und welche Form von Staatlichkeit soll in einer globalisierten Welt dafür sorgen können? Und wie soll es angesichts der neuen wirtschaftlichen und kulturellen Protektionismen zu politischer Koordination angesichts weltweit operierender Unternehmen kommen?

Zugegeben, all das ist nicht Prechts Frage. Er hat eine Streitschrift verfasst, die in der Lage ist, das Unbehagen in der und an der Moderne auf den Begriff zu bringen. Die Textsorte ist nach Selbstauskunft des Autors keine empirische Analyse - für die er merkwürdig wenig übrig hat -, auch kein politisches Programm - trotz vieler politischer Forderungen -, sondern ein utopischer Entwurf, der merkwürdig ortlos bleiben dürfte. Man kann Precht nicht vorwerfen, hier Etikettenschwindel zu betreiben, denn letztlich ist die Dramaturgie seines Gedankengangs davon bestimmt, die konkrete Forderung des Buches, nämlich die Utopie einer durch ein BGE ermöglichten Selbstfindung des Menschen ("Jagen, fischen, Viehzucht treiben, kritisieren") mit der ökonomischen Notwendigkeit einer nicht mehr an seinem Beitrag zur Wertschöpfung orientierten Form der Versorgung des Individuums zu kombinieren.

Über weite Strecken liest sich das Buch aber wie eine allzu wohlfeile Kultur- und Entfremdungskritik mit einer geradezu bedingungslosen Grundüberzeugung. Manches ist in seiner kulturkritischen Attitüde so formelhaft zustimmungsfähig, dass es Fragen der konkreten Realisierung gar nicht mehr stellen muss. "Die Gesellschaft der Zukunft ist eine Gesellschaft freier, selbstbestimmter Menschen. Eine Gesellschaft von Menschen, die sich an den vielen kleinen Dingen des Lebens erfreuen und ihnen Sinn abgewinnen."

Sätze wie diese, denen man nicht widersprechen kann, enthalten kaum einen Informationswert - und doch gelingt es Precht, auf ein Unbehagen hinzuweisen, das in der Diskussion um die Entkoppelung von Arbeit und Einkommen oft zu kurz kommt: Welche Sinnquellen werden wir uns dann erarbeiten müssen? Prechts Lösungen sind sehr nah am Milieu des gebildeten, konsumkritischen (Staats-)Bürgers gebaut, der an ein "Wir" appelliert, in dem die anderen in ihren Aspirationen als eher ähnlich imaginiert werden.

Das BGE, so Precht wörtlich, sei "mehr Freiheit durch Sozialismus". Wird ein digitaler Sozialismus, der auch die Wertschöpfung selbst stärker staatlich regulieren soll, die freie Tätigkeit des Menschen ermöglichen? Das jedenfalls ist die Utopie, und das scheint der Nerv zu sein, den Precht trifft. Wie gesagt: Das ist noch kein Geltungskriterium, aber es lohnt sich, Prechts Gedankenexperiment zu folgen - und wenn es nur zu der Erkenntnis führt, dass den gebildeten Klassen bei der Bändigung auch des digitalen Kapitalismus nicht viel mehr einfällt als die Handlungsfähigkeit eines wohlwollenden Staates, von dem jene Vernunft erwartet wird, die die widerstrebenden Kräfte der Gesellschaft zusammenhält.

Zweifel sind schon deshalb angebracht, weil schon der klassische Industriekapitalismus mit seinen viel stofflicheren und handfesteren Strukturen sich solcher Kontrolle kreativ entziehen konnte. Dieselbe Waffe für einen noch geschmeidigeren Gegner?

ARMIN NASSEHI

Richard David Precht:

"Jäger, Hirten, Kritiker". Eine Utopie für die digitale Gesellschaft.

Goldmann Verlag, München 2018. 288 S., geb., 20,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Precht dient dieser Einstieg weniger als Analyse der Verhältnisse denn als Folie dafür, die zentrale Idee seiner Streitschrift in Position zu bringen, denn das Buch ist letztlich eine Streitschrift für das Bedingungslose Grundeinkommen (BGE). Die Prämisse von Precht lautet, dass die Digitalwirtschaft auf einen Großteil der menschlichen Arbeitskraft nicht mehr angewiesen sein wird, was zu Entlassungen und zu Massenarbeitslosigkeit führen wird. Nehmen wir an, dass dieses Szenario tatsächlich so eintritt, so führt Precht vor, was passiert, wenn man den Zustand der Freigestellten nicht als Arbeitslosigkeit denkt, also nicht von der produktiven Arbeit her, sondern von der notwendigen Frage der Versorgung.

Die stärksten Teile des Buches sind auf den wenigen Seiten zu finden, auf denen Precht die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Finanzierungsmodelle eines BGE diskutiert. Sehr zustimmungsfähig ist sein Argument, dass die Finanzierung nur gelingen kann, wenn man nicht Maschinen und Arbeit beziehungsweise Produktivität besteuert, was zu entsprechenden Vermeidungseffekten führen wird und auch Legitimationsprobleme verursacht. Im Sinne ökonomischer Anreizformen könne nach Prechts Auffassung nur eine "Mikrosteuer" von 0,05 Prozent auf jeden Geldtransfer sein, der eben nicht an produktiver Arbeit hänge, sondern an der für den Finanzkapitalismus entscheidenden Bezugsgröße: an den Geldströmen. Das ist, sollte ein BGE überhaupt realistisch sein, ökonomisch wahrscheinlich in die richtige Richtung gedacht, weil es die Vermeidungseffekte anderer Modelle umschifft.

Ob sich die Dinge wirklich so entwickeln werden, darüber sind sich die Gelehrten nicht so einig, wie Precht es darstellt, auch wenn er immer wieder so tut, als seien Zweifel in dieser Richtung denkerischer Defätismus. Wenn man sich freilich auf sein Szenario einlässt, kommen tatsächlich Fragen zum Vorschein, die interessanterweise in der öffentlichen Diskussion und in den letzten Wahlkämpfen kaum eine Rolle gespielt haben.

Digitalisierung - das war nur die Frage, ob man es schafft, die Region mit entsprechenden Kabeln auszustatten, nicht aber die Frage danach, ob die Grundlage der Konstellation von Arbeit, Lebensführung und politischer Steuerung noch der klassischen industriegesellschaftlichen Form folgen kann. Die "goldenen Jahre" (Hobsbawm) nach dem Zweiten Weltkrieg waren in den westlichen Ländern deshalb so erfolgreich, weil sich Produktion, Konsum, Bildungszeiten, Zeitstrukturen der Lebensführung und versicherbare Daseinsvorsorge sachlich und zeitlich parallelisieren ließen. Wertschöpfungsketten passten zum Zeitbedarf von Lebensformen. Will man es richtig links ausdrücken: Nur wer lebenslang ausgebeutet werden kann, kann auch lebenslang versorgt und beschäftigt werden.

Diese Konstellation wird vielleicht nicht so wie in dem Extremszenario von Precht aufgelöst, aber zumindest wesentlich in Frage gestellt werden. Wertschöpfungsketten werden sich von den Temporalstrukturen der Lebensformen entkoppeln, was ganz neue Anforderungen an das Institutionenarrangement der Gesellschaft stellen wird. Das dürfte das Szenario sein, das den digitalen Kapitalismus vom klassischen Industrie- und Betriebskapitalismus unterscheiden wird. Allein dies auf den Begriff gebracht zu haben ist schon ein Verdienst.

Und es bleibt ein Verdienst, auch wenn man Precht in einigen Punkten nicht folgen will. So ist sein Lösungshorizont ziemlich staatszentriert. Ganz abgesehen davon, dass die Einführung eines Grundeinkommens einen Großteil der Bevölkerung zu Transferempfängern durch staatliche Institutionen macht, plädiert Precht dafür, die digitale Grundversorgung mit Suchmaschinen, E-Mail-Verkehr und sozialen Netzwerken, die Überwachung von E-Privacy, die Kontrolle von Geschäftsmodellen der Künstlichen Intelligenz unter staatliche Kontrolle zu nehmen.

Ob man einen solchen Datensozialismus wollen kann? Und welche Form von Staatlichkeit soll in einer globalisierten Welt dafür sorgen können? Und wie soll es angesichts der neuen wirtschaftlichen und kulturellen Protektionismen zu politischer Koordination angesichts weltweit operierender Unternehmen kommen?

Zugegeben, all das ist nicht Prechts Frage. Er hat eine Streitschrift verfasst, die in der Lage ist, das Unbehagen in der und an der Moderne auf den Begriff zu bringen. Die Textsorte ist nach Selbstauskunft des Autors keine empirische Analyse - für die er merkwürdig wenig übrig hat -, auch kein politisches Programm - trotz vieler politischer Forderungen -, sondern ein utopischer Entwurf, der merkwürdig ortlos bleiben dürfte. Man kann Precht nicht vorwerfen, hier Etikettenschwindel zu betreiben, denn letztlich ist die Dramaturgie seines Gedankengangs davon bestimmt, die konkrete Forderung des Buches, nämlich die Utopie einer durch ein BGE ermöglichten Selbstfindung des Menschen ("Jagen, fischen, Viehzucht treiben, kritisieren") mit der ökonomischen Notwendigkeit einer nicht mehr an seinem Beitrag zur Wertschöpfung orientierten Form der Versorgung des Individuums zu kombinieren.

Über weite Strecken liest sich das Buch aber wie eine allzu wohlfeile Kultur- und Entfremdungskritik mit einer geradezu bedingungslosen Grundüberzeugung. Manches ist in seiner kulturkritischen Attitüde so formelhaft zustimmungsfähig, dass es Fragen der konkreten Realisierung gar nicht mehr stellen muss. "Die Gesellschaft der Zukunft ist eine Gesellschaft freier, selbstbestimmter Menschen. Eine Gesellschaft von Menschen, die sich an den vielen kleinen Dingen des Lebens erfreuen und ihnen Sinn abgewinnen."

Sätze wie diese, denen man nicht widersprechen kann, enthalten kaum einen Informationswert - und doch gelingt es Precht, auf ein Unbehagen hinzuweisen, das in der Diskussion um die Entkoppelung von Arbeit und Einkommen oft zu kurz kommt: Welche Sinnquellen werden wir uns dann erarbeiten müssen? Prechts Lösungen sind sehr nah am Milieu des gebildeten, konsumkritischen (Staats-)Bürgers gebaut, der an ein "Wir" appelliert, in dem die anderen in ihren Aspirationen als eher ähnlich imaginiert werden.

Das BGE, so Precht wörtlich, sei "mehr Freiheit durch Sozialismus". Wird ein digitaler Sozialismus, der auch die Wertschöpfung selbst stärker staatlich regulieren soll, die freie Tätigkeit des Menschen ermöglichen? Das jedenfalls ist die Utopie, und das scheint der Nerv zu sein, den Precht trifft. Wie gesagt: Das ist noch kein Geltungskriterium, aber es lohnt sich, Prechts Gedankenexperiment zu folgen - und wenn es nur zu der Erkenntnis führt, dass den gebildeten Klassen bei der Bändigung auch des digitalen Kapitalismus nicht viel mehr einfällt als die Handlungsfähigkeit eines wohlwollenden Staates, von dem jene Vernunft erwartet wird, die die widerstrebenden Kräfte der Gesellschaft zusammenhält.

Zweifel sind schon deshalb angebracht, weil schon der klassische Industriekapitalismus mit seinen viel stofflicheren und handfesteren Strukturen sich solcher Kontrolle kreativ entziehen konnte. Dieselbe Waffe für einen noch geschmeidigeren Gegner?

ARMIN NASSEHI

Richard David Precht:

"Jäger, Hirten, Kritiker". Eine Utopie für die digitale Gesellschaft.

Goldmann Verlag, München 2018. 288 S., geb., 20,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

»[Precht] hat eine Streitschrift verfasst, die in der Lage ist, das Unbehagen in der und an der Moderne auf den Begriff zu bringen.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, Armin Nassehi

Visionen eines politischen Philosophen

Dieses Buch lebt von der Weisheit des Autors, der als Philosoph auch viele klassische Werke kennt. Der Titel stammt von Marx, der den Menschen wünscht, das zu tun, was er will, also morgens jagen, mittags fischen, nach dem Essen kritisieren und abends …

Mehr

Visionen eines politischen Philosophen

Dieses Buch lebt von der Weisheit des Autors, der als Philosoph auch viele klassische Werke kennt. Der Titel stammt von Marx, der den Menschen wünscht, das zu tun, was er will, also morgens jagen, mittags fischen, nach dem Essen kritisieren und abends Viehzucht betreiben (vgl. S.8). Besonders im Mittelteil war dieses Werk für mich fast eine Sammlung von Aphorismen.

Mich stört an diesem Sachbuch, dass der Autor vor allem im ersten Teil ein Science-Fiction Version des Jahres 2040 entwirft und dabei Rückblicke ins Jahr 2018 einblendet, also vor allem S.59-82. Gut wiederum, dass er auch auf die wenig zukunftsweisenden Ideen des neue Nationalismus eingeht.

Inhaltlich muss man dem Buch nicht immer zustimmen, aber das Versprechen, dass die Digitalisierung unser Leben demokratischer und einfacher mache, muss wirklich mit einer klugen Politik umgesetzt werden, was auch ich heute nicht erkennen kann.

Ein Schwerpunkt bildet seine Forderung nach dem Bedingungslosen Grundeinkommen. (BGE). Er schreibt selbst, dass vorher das Steuersystem umgebaut werden müsse. Ich meine, dass selbst wenn erste Versuche des BGE in Finnland und anderswo nicht fortgesetzt werden, so fragt ich mich doch, warum man nicht beginnt Maschinen zu besteuern. Woran scheitert die Finanztransaktionssteuer? Und wie die Mehreinnahmen dann investiert werden, ist eine zweite Frage.

Der Autor befasst sich zurecht mit dem Thema, was der Mensch in seiner Freizeit macht, wenn er weniger arbeitet. Technologie, die das Kochen erspart, ist nicht sinnvoll, wenn Kochen ein Hobby ist. Ich verweise auf mein Lieblingszitat (S.157f). Unser Bildung sollte als Ziel haben, das Glück aller Menschen zu maximieren und nicht die Gewinne weniger. Precht freut sich, wenn nicht alles nach Plan verläuft, denn nur so entstehen Geschichten. Er selbst sammelt alte Bücher, die er gerne in Antiquariaten aufstöbert. Wenn es diese direkt im Internet gibt, dann ist sein Hobby sinnlos. Die Aufteilung der Welt nach Problem und Lösung ist nicht immer zielführend.

Precht fürchte die Technokratie, die Diktatur von GAFA (google, apple, facebook, amazon). Er wundert sich darüber wie bereitwillig Internetnutzer ihre Daten preisgeben und begrüßt die neue Datenschutzverordnung. Nur die Großen können Daten sammeln, die ebenfalls nur an Große verkauft werden.

Seine Utopien mit selbstfahrende Autos im Verkehr und Robotern im Gesundheitswesen habe wieder weit weniger gern gelesen, weil der Autor frei entscheiden kann, welche Probleme er sich aussucht. Kommt es zu ethischen Fragen, sollte die Politik deren Programmierung verbieten.

Drei Krise sieht Precht für die Zukunft: die Konsumkrise (Geld wird nur verlagert), die „Hatari-Krise“ (der Mensch wird nur noch als Konsument gesehen) und die ökologische Krise. Er fordert eine Bereitstellung digitaler Infrastruktur durch den Staat. Er will Optimismus verbreiten denn und das ist der letzte Satz: „Pessimismus ist keine Lösung.“

Ein Sachbuch muss nach neue Inhalt bewertet werden, das ist gegeben. Ein Stern ziehe ich dennoch ab, wegen des Science-Fiction Stils und nicht weil ich manchmal anderer Meinung bin. 4 Sterne.

Lieblingszitat: "Ich tue etwas, was ich gerne tue. Eine solche „Zweckmäßigkeit ohne Zweck“ erachtete Kant […] als das Wesen der Kunst. […] Ständig das Nützliche zu tun charakterisiert dagegen die niederen Tiere" (S.157f)

Weniger

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Angesichts der Macht von Konzernen wie Google oder Amazon gibt man sich schnell dem Lauf der Dinge hin und nimmt eine fatalistische Haltung ein, nach dem Motto, die Digitalisierung ist ohnehin nicht aufzuhalten. Genau hier setzt Richard David Precht an und stellt mögliche Konzepte vor, wie wir …

Mehr

Angesichts der Macht von Konzernen wie Google oder Amazon gibt man sich schnell dem Lauf der Dinge hin und nimmt eine fatalistische Haltung ein, nach dem Motto, die Digitalisierung ist ohnehin nicht aufzuhalten. Genau hier setzt Richard David Precht an und stellt mögliche Konzepte vor, wie wir digitale Technologien sinnvoll für ein menschenwürdigeres Leben und zum Schutz der Umwelt nutzen können, ohne unsere Autonomie zu verlieren.

Im ersten Teil beschreibt der Philosoph, wie unsere Welt auf eine vierte industrielle Revolution zusteuert. Menschen werden in ihrem Verhalten immer transparenter und kalkulierbarer, gleichzeitig aber auch abhängiger und manipulierbar und verlieren damit zunehmend ihre Freiheit und Selbstständigkeit. Mehrmals fühlte ich mich ertappt, zum Beispiel wie offenherzig ich persönliche Daten zugänglich mache, um den Komfort von verschiedenen Dienstleistungen im Alltag genießen zu können. Der Autor trifft genau den Punkt, wenn er schreibt, dass das Eindringen in die Privatsphäre und die Ausweitung der Macht von IT-Konzernen in kleinen Schritten und so schleichend vor sich geht, dass man deren Auswirkungen unterschätzt.

Möchte ich in einer Welt leben, in der alle Angebote auf mein Konsumverhalten zugeschnitten und alle Erfahrungen vorhersehbar und frei von Überraschungen ist? Die Dystopie, die Precht beschreibt, ist so verstörend, dass ich bei der Lektüre immer ungeduldiger wurde zu erfahren, worin er denn nun genau eine Chance sieht. Für einen notwendigen Schritt hält der Autor unter anderem ein bedingungsloses Grundeinkommen. Klingt einleuchtend, wenn man bedenkt, wie viele Berufe wie Fahrlehrer oder Versicherungsberater in naher Zukunft wegfallen werden.

Ich kann mir noch nicht genau vorstellen, wie Menschen mit der Möglichkeit, ihr Leben freier zu gestalten ohne auf Erwerbsarbeit angewiesen zu sein, umgehen würden. Umso wichtiger erscheint mir Prechts Appell an die Politiker und Bürger, eine Arbeitswelt und Gesellschaft anzustreben, die nicht allein auf Effizienzsteigerung, Perfektionierung und Komfortmaximierung ausgerichtet ist, sondern die menschliche Urteilskraft und Handlungskompetenz fördert und die nötigen Rahmenbedingungen für eine kreative Entfaltung und unkonventionelle Denkweisen schafft. Precht bereichert seine Ausführungen durch Zitate und Ideen von Philosophen und Ökonomen aus verschiedenen Epochen und beschert uns eine lehrreiche und anregende Lektüre.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für