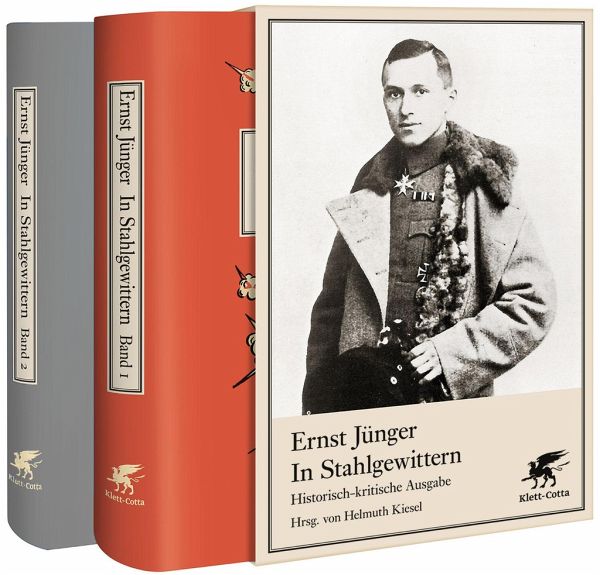

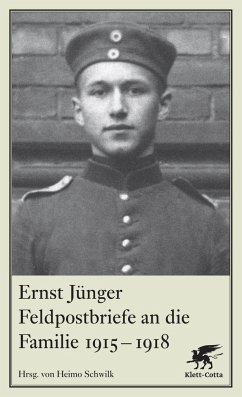

Ernst Jünger

Gebundenes Buch

In Stahlgewittern

Historisch-kritische Ausgabe

Herausgegeben: Kiesel, Helmuth

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Ernst Jüngers Erstling »In Stahlgewittern« basiert auf seinen Kriegstagebüchern, die er kurz nach dem Ersten Weltkrieg in Buchform brachte. Insgesamt überarbeitete Jünger den Text elfmal und es sind sieben Fassungen erschienen. Nach der Herausgabe des »Kriegstagebuchs 1914-1918« untersucht Helmuth Kiesel in dieser langerwarteten Edition sowohl Jüngers Schreibprozess wie auch die offene Frage nach Einfügungen und Streichungen im Sinne des aufkommenden Nationalismus in den 1920er Jahren. Dazu werden die Erstausgabe und die Fassung letzter Hand einander gegenübergestellt und alle relev...

Ernst Jüngers Erstling »In Stahlgewittern« basiert auf seinen Kriegstagebüchern, die er kurz nach dem Ersten Weltkrieg in Buchform brachte. Insgesamt überarbeitete Jünger den Text elfmal und es sind sieben Fassungen erschienen. Nach der Herausgabe des »Kriegstagebuchs 1914-1918« untersucht Helmuth Kiesel in dieser langerwarteten Edition sowohl Jüngers Schreibprozess wie auch die offene Frage nach Einfügungen und Streichungen im Sinne des aufkommenden Nationalismus in den 1920er Jahren. Dazu werden die Erstausgabe und die Fassung letzter Hand einander gegenübergestellt und alle relevanten Veränderungen anderer Ausgaben für den Leser sichtbar gemacht. Im zweiten Band werden zusätzlich sämtliche Varianten aufgezeigt.

Ernst Jünger, am 29. März 1895 in Heidelberg geboren. 1901-1912 Schüler in Hannover, Schwarzenberg, Braunschweig u. a. 1913 Flucht in die Fremdenlegion, nach sechs Wochen auf Intervention des Vaters entlassen 1914-1918 Kriegsfreiwilliger 1918 Verleihung des Ordens 'Pour le Mérite'. 1919-1923 Dienst in der Reichswehr. Veröffentlichung seines Erstlings 'In Stahlgewittern'. Studium in Leipzig, 1927 Übersiedlung nach Berlin. Mitarbeit an politischen und literarischen Zeitschriften. 1936-1938 Reisen nach Brasilien und Marokko. 'Afrikanische Spiele' und 'Das Abenteuerliche Herz'. Übersiedlung nach Überlingen. 1939-1941 im Stab des Militärbefehlshabers Frankreich. 1944 Rückkehr Jüngers aus Paris nach Kirchhorst. 1946-1947 'Der Friede'. 1950 Übersiedlung nach Wilflingen. 1965 Abschluß der zehnbändigen 'Werke'. 1966-1981 Reisen. Schiller-Gedächtnispreis. 1982 Goethe-Preis der Stadt Frankfurt/Main.1988 Mit Bundeskanzler Kohl bei den Feierlichkeiten des 25. Jahrestags des Deutsch-Französischen Vertrags. 1993 Mitterrand und Kohl in Wilflingen. 1998 Ernst Jünger stirbt in Riedlingen.

Produktdetails

- Verlag: Klett-Cotta

- 1. Aufl.

- Seitenzahl: 1245

- Erscheinungstermin: 13. September 2013

- Deutsch

- Abmessung: 238mm x 170mm x 83mm

- Gewicht: 1982g

- ISBN-13: 9783608939460

- ISBN-10: 3608939466

- Artikelnr.: 38136193

Herstellerkennzeichnung

Klett-Cotta Verlag

Rotebühlstr. 77

70178 Stuttgart

produktsicherheit@klett-cotta.de

»Kiesels Edition stellt sowohl in der philologischen Aufbereitung als auch in der souveränen Kommentierung eine herausragende Leistung dar.« Jan Robert Weber, Edition in der Kritik, Februar 2015 »Die Edition erfüllt alle Ansprüche. Sie gestattet es dem Leser erstmals, die zuweilen erheblich voneinander abweichenden sieben Fassungen des Textes zu vergleichen und die Bemühungen des Autors um sprachliche Präzisierung zu verfolgen.« Urs Bitterli, NZZ am Sonntag, 25.5.2014

Ernst Jüngers (1895-1998) Kriegstagebuch „In Stahlgewittern“ erschien erstmals 1920 mit dem Untertitel „Aus dem Tagebuch eines Stoßtruppführers“. Hier schilderte er seine Fronterlebnisse und Gedanken vom Januar 1915 bis zum August 1918 an der Westfront: vom …

Mehr

Ernst Jüngers (1895-1998) Kriegstagebuch „In Stahlgewittern“ erschien erstmals 1920 mit dem Untertitel „Aus dem Tagebuch eines Stoßtruppführers“. Hier schilderte er seine Fronterlebnisse und Gedanken vom Januar 1915 bis zum August 1918 an der Westfront: vom Grabenkrieg in der Champagne und der Schlacht bei Cambrai bis hin zu den Stoßtruppunternehmen in Flandern.

Fast vier Jahre lang kämpfte Jünger in den Schützengräben, zuerst als Unteroffizier und dann als Offizier. Er wurde mindestens siebenmal verwundet, erhielt ziemlich alle Auszeichnungen und war der jüngste Soldat, dem man den Orden Pour le mérite verlieh. Jünger berichtete über Waffeneinsatz, Tod und Wetter, kalt und sachlich notierte er alles, wobei er in seinen Beschreibungen oft die kleinsten Details registrierte. Dazu gehörte auch der Kampf Mann gegen Mann.

„In Stahlgewittern“ war seit seinem Erscheinen umstritten. Dem Autor wurde vorgeworfen, den Krieg zu verherrlichen, ihn zumindest als naturgegeben und geschichtsnotwendig anzusehen. Jünger hat sein Buch immer wieder überarbeitet. Insgesamt sieben Fassungen erschienen, bis zur letzten von 1978. Trotzdem ist es bis heute ein einprägsamer Erfahrungsbericht des Ersten Weltkriegs aus der Hand eines deutschen Schriftstellers.

Im Hörverlag ist nun eine vollständige Lesung des Kriegstagebuchs erschienen. Es ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks. Auf zehn Audio-CDs (Gesamtlaufzeit über 12 Stunden) versteht es der Schauspieler Tom Schilling, die unbestrittene literarische Qualität des Textes hörbar zu machen. Es ist erstaunlich wie es dem 32jährigen gelingt, die Atmosphäre des Völkermordens herüberzubringen. Noch nie wurden die Aufzeichnungen so eindringlich gelesen. Im Anschluss ist Ernst Jünger selbst in seiner Rede zum Goethepreis (1982) zu hören.

In dem beigefügten 28seitigen Booklet kommt der britische Schriftsteller Bruce Chatwin zu Wort. Er sieht „In Stahlgewittern“ nicht als kriegsverherrlichende Prosa, sondern als einzigartiges Material über den Ersten Weltkrieg. Darüber hinaus gibt es Kurzinformationen zum Autor (auch zum Originalton 1982) und zum Sprecher. Ein empfehlenswertes Hörbuch zum Gedenken an den Ausbruch des Ersten Weltkrieges vor hundert Jahren.

Weniger

Antworten 4 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 4 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Über die Grauen des Krieges

Inhalt: Ernst Jüngers Erlebnisse vom Januar 1915 bis zum August 1918 an der Westfront spiegeln sich in seinem Werk "In Stahlgewittern" wider: vom Grabenkrieg in der Champagne und der Schlacht bei Cambrai bis hin zu den Stoßtruppunternehmen in …

Mehr

Über die Grauen des Krieges

Inhalt: Ernst Jüngers Erlebnisse vom Januar 1915 bis zum August 1918 an der Westfront spiegeln sich in seinem Werk "In Stahlgewittern" wider: vom Grabenkrieg in der Champagne und der Schlacht bei Cambrai bis hin zu den Stoßtruppunternehmen in Flandern und zuletzt der Verleihung des Ordens Pour le mérite nach seiner Verwundung. In der Lesung von Tom Schilling ist Jüngers Meisterwerk nun erstmals als Hörbuch erhältlich. Selten wurde das Grauen des Krieges so schonungslos beschrieben, noch nie wurde es so eindringlich gelesen. Im Anschluss ist Ernst Jünger selbst in einer Dankesrede zum Goethepreis zu hören.

Über Ernst Jünger (Autor, Sprecher):

Ernst Jünger, geboren 1895 in Heidelberg, entdeckte schon früh seine Liebe zu Abenteuerromanen und zur Insektenforschung. 1913 schrieb er sich als Gymnasiast in die Fremden Legion ein, sechs Wochen später wurde er auf Intervention seines Vaters wieder entlassen. Seine Erlebnisse zu dieser Zeit schrieb er 1936 in "Afrikanische Spiele" nieder. Während des 1. Weltkriegs diente Jünger als Freiwilliger und blieb auch nach 1918 im Militärdienst. Seine Kriegstagebücher veröffentlichte er 1920 im Eigenverlag unter dem Namen "In Stahlgewittern", das Buch wird sein erster großer Erfolg. Nach seinem Ausscheiden aus der Reichswehr 1923 schrieb Jünger unter anderem für den "Völkischen Beobachter" und beteiligte sich an verschiedenen national-revolutionären Zirkeln. Dem Versuchen Joseph Goebbels‘ ihn für die Propaganda der NSDAP einzuspannen widerstand Jünger, auch lehnte er es in den Jahren 1927 und 1933 ab für die NSDAP ein Reichstagsmandat zu besetzten. Nach dem 2.Weltkrieg weigerte sich Jünger den Fragebogen der Alliierten zur Entnazifizierung auszufüllen, was zu einem Publikationsverbot führte. Als dieses 1949 aufgehoben wurde, folgte der Roman "Heliopolis". 1979 erschienen die Tagebuchaufzeichnungen "Strahlungen I/II". In den achtziger Jahren unternahm Jünger einige Reisen an der Seite von Bundeskanzler Helmut Kohl. 1998 verstarb Ernst Jünger 102-jährig in seiner Wahlheimat Riedlingen.

Über Tom Schilling (Sprecher):

Tom Schilling, 1982 in Berlin geboren, spielt bereits seit seiner Jugend Theater: Vom Schulhof weg wurde er direkt für das Berliner Ensemble engagiert. Seinen Durchbruch feierte der Schauspieler mit "Crazy" (2000). Seitdem steht Tom Schilling auch für Fernsehproduktionen oft vor der Kamera, wie in dem ZDF-Mehrteiler "Unsere Mütter, unsere Väter". Für seine Hauptrolle im Kinofilm "Oh Boy" (2013) wurde er mit dem Bayerischen Filmpreis und dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet.

Über Antonio Pellegrino (Regisseur):

Antonio Pellegrino, geboren in Apulien, ist in Frankreich und Deutschland aufgewachsen. Ab den 80er Jahren war er als Autor, Regisseur und Übersetzer für verschiedene Rundfunkanstalten und Zeitschriften tätig. Von 1990 bis 2008 arbeitete er für das Nachtstudio des Bayerischen Rundfunks und moderierte das Literaturmagazin LeseZeichen bei BFS. 2005 erhielt er den Robert-Geisendörfer-Hörfunkpreis. Im selben Jahr wurde er zum Cavaliere dell’Ordine della Stella della Solidarietà Italiana ernannt. 2008 fungierte er als Mitherausgeber des Bandes Nachtstudio – Radioessays sowie des Hörbuchs Zeitgeist und Eigensinn. 2009 erschien von ihm das Hörbuch Mein Jenseits von Martin Walser, 2010 im Hörverlag Tagebücher 1982–2001 von Fritz J. Raddatz und 2012 Eine Geschichte der Welt in 100 Objekten von Neil MacGregor. Seit 2009 ist er verantwortlich für die radioTexte am Dienstag in Bayern2.

Weniger

Antworten 4 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 4 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Unabhängig davon, ob dieses Buch nun kriegsverherrlichend ist oder nicht - die Klasse von 'Im Westen nichts Neues' hat 'In Stahlgewittern' nicht, weil die formale Geschlossenheit fehlt. Die einzelnen Passagen sind schon gut geschrieben (wenn vielleicht auch ästhetisiert), aber im ganzen …

Mehr

Unabhängig davon, ob dieses Buch nun kriegsverherrlichend ist oder nicht - die Klasse von 'Im Westen nichts Neues' hat 'In Stahlgewittern' nicht, weil die formale Geschlossenheit fehlt. Die einzelnen Passagen sind schon gut geschrieben (wenn vielleicht auch ästhetisiert), aber im ganzen wirkt das Buch doch wie zusammengebundene Tagebuchschnipsel die lediglich aufgrund der Kriegsbeschreibungen interessant wirken. Eine besondere Sprache jedenfalls hat das Buch nicht wie immer behauptet wird. Genauso wirkt auch der Einschub über die Tagebuchaufzeichnungen seines ebenfalls kämpfenden und schwer verletzten Bruders künstlich eingefügt. CT

Weniger

Antworten 7 von 36 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 7 von 36 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für