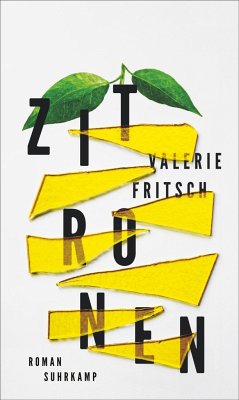

Valerie Fritsch

Gebundenes Buch

Herzklappen von Johnson & Johnson

Roman. Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2020 (Longlist)

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Alma und Friedrich bekommen ein Kind, das keinen Schmerz empfinden kann. In ständiger Sorge um ihren Jungen, ist es vor allem Alma, die ihn unaufhörlich auf körperliche Unversehrtheit kontrolliert. Jeden Abend tastet sie das Kind ab, um keine Blessur zu übersehen. Und nichts fürchtet die junge Mutter mehr als die unsichtbare Verletzung eines Organs, die ohne ein Zeichen bleibt. Halt findet Alma bei ihrer Großmutter, die jetzt, hochbetagt und bettlägerig und nach lebenslangem Schweigen, zu erzählen beginnt: vom Aufwachsen im Krieg, von Flucht, Hunger und der Kriegsgefangenschaft des Gro...

Alma und Friedrich bekommen ein Kind, das keinen Schmerz empfinden kann. In ständiger Sorge um ihren Jungen, ist es vor allem Alma, die ihn unaufhörlich auf körperliche Unversehrtheit kontrolliert. Jeden Abend tastet sie das Kind ab, um keine Blessur zu übersehen. Und nichts fürchtet die junge Mutter mehr als die unsichtbare Verletzung eines Organs, die ohne ein Zeichen bleibt. Halt findet Alma bei ihrer Großmutter, die jetzt, hochbetagt und bettlägerig und nach lebenslangem Schweigen, zu erzählen beginnt: vom Aufwachsen im Krieg, von Flucht, Hunger und der Kriegsgefangenschaft des Großvaters. Mit dem Kind auf dem Schoß, das keinen Schmerz kennt, sitzt Alma am Bett der Schwerkranken, die sich nichts mehr wünscht, als ihren Schmerz zu überwinden. Und in den Geschichten der Großmutter findet sie eine Erklärung für jene scheinbar grundlosen Gefühle der Schuld, der Ohnmacht und der Verlorenheit, die sie ihr Leben lang begleiten.

Wie wird ein Kind zum Menschen, zu einem mitfühlenden sozialen Wesen, wenn es die Verwundbarkeit nicht kennt? Wenn es nicht versteht, wie sehr etwas wehtun kann? In eindringlichen Bildern erzählt Valerie Fritsch von einem Trauma, das über die Generationen weiterwirkt, sie lotet die Verletzlichkeit des Menschen aus und fragt nach dem Wesen des Mitgefühls, das unser aller Leben bestimmt.

Wie wird ein Kind zum Menschen, zu einem mitfühlenden sozialen Wesen, wenn es die Verwundbarkeit nicht kennt? Wenn es nicht versteht, wie sehr etwas wehtun kann? In eindringlichen Bildern erzählt Valerie Fritsch von einem Trauma, das über die Generationen weiterwirkt, sie lotet die Verletzlichkeit des Menschen aus und fragt nach dem Wesen des Mitgefühls, das unser aller Leben bestimmt.

Valerie Fritsch, geboren 1989, arbeitet als freie Autorin und bereist die Welt. Beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb 2015 wurde sie mit dem Kelag-Preis und dem Publikumspreis ausgezeichnet. 2020 erhielt sie den Brüder-Grimm-Preis für Literatur. Sie lebt in Graz und Wien.

Produktdetails

- Verlag: Suhrkamp

- 4. Aufl.

- Seitenzahl: 174

- Erscheinungstermin: 12. Februar 2020

- Deutsch

- Abmessung: 215mm x 134mm x 25mm

- Gewicht: 313g

- ISBN-13: 9783518429174

- ISBN-10: 3518429175

- Artikelnr.: 57913092

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

»In Valerie Fritschs Prosa ist etwas von der kindlichen Verletzlichkeit und dem Erstaunen lebendig, die man sich irgendwann abtrainiert, um überleben zu können.« Juliane Liebert DIE ZEIT 20200716

Alma wächst in einer Familie des Schweigens auf. Das Leben der Eltern scheint nur hinter verschlossenen Türen vorzukommen, das Zuhause insgesamt erweckte mehr den Anschein einer Kulisse, vor der Leben eher simuliert wurde als dass es tatsächlich stattfindet. Die verrückte Mutter, …

Mehr

Alma wächst in einer Familie des Schweigens auf. Das Leben der Eltern scheint nur hinter verschlossenen Türen vorzukommen, das Zuhause insgesamt erweckte mehr den Anschein einer Kulisse, vor der Leben eher simuliert wurde als dass es tatsächlich stattfindet. Die verrückte Mutter, die mondsüchtig des nächtens aus dem kontrollierten Alltag ausbricht, fasziniert das Mädchen, bringt dies wenigstens ein wenig Bewegung in den ansonsten stillen und nüchternen Alltag. Dieser wird auch von den Großeltern bestimmt, denen die Kriegserfahrung nicht nur in den Knochen steckt, sondern die diese regelrecht auf die Enkelin übertragen, die die Erfahrungen der älteren Generation in Alpträumen nacherlebt. Mit Friedrich erlebt sie schließlich die alles aufzehrende Liebe, Emotionen, die sie zuvor nicht kannte. Die Geburt des gemeinsamen Sohnes Emil jedoch stürzt sie zurück in eine abgeriegelte Welt, deren Grauen vor allem in ihrem Kopf stattfindet. Doch auch mit Emil stimmt etwas nicht, es dauert einige Jahre, bis das Ergebnis der Ärzte feststeht: Emil kann keinen Schmerz empfinden.

Valerie Fritsch wurde für ihren Roman mit einer Nominierung auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis 2020 honoriert. Es ist die Geschichte vierer Generationen, die durch Alma verbunden und im Schmerz vereint sind. Die Großeltern, die die schmerzlichen Kriegserfahrungen nicht überwinden konnten und versuchten, durch eigenes Schweigen die Stimmen und Bilder im Kopf mundtot zu machen. Die Eltern, die nur hinter Türen reden, aber nicht mit dem Kind. Alma selbst, für die Schweigen und Schmerz identisch werden und die beides überwinden möchte bis zu Emil, der laut, geradezu vorlaut ist und durch das fehlende Schmerzempfinden das gegenteilige Extrem darstellt.

Die grausamen Kriegserlebnisse haben den Großvater gebrochen, so sehr, dass sein Herz es nicht mehr ertragen konnte und nur noch von metallenen Klappen der Firma Johnson&Johnson am Laufen gehalten wird. So wie er innerlich beschädigt wurde, trägt sein Urenkel permanent äußerliche Bandagen als Zeichen der unzähligen Verletzungen, die dem Körper schaden, von ihm aber nicht wahrgenommen werden. Immer wieder spiegelt die Autorin die Figuren an den zentralen Elementen Schmerz und körperlicher Verletzung. Und gerade in den Sprachbildern wird der Roman herausragend, so schreibt sie etwa Alma

„wünschte sich eine Ersatzpsyche, die die Welt besser ertrug, eine Identitätsprothese, die ihr einen sicheren Schritt durch die Tage ermöglichte.“

Die unterschiedlichen Traumata schreiben sich in die Körper ein, bleiben dort als sichtbare Wunden, die sich nicht einfach kosmetisch übertünchen lassen.

Ein bildgewaltiger Roman, der dicht auf wenigen Seiten doch unheimlich viel und dies noch dazu sehr intensiv transportiert. Kein Roman, der mich emotional völlig mitgerissen hätte, sondern eher einer der Sorte, die durch Konstruktion und Sprache am Ende nachwirken und einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

!ein Lesehighlight 2020!

Valerie Fritsch hat mit „Herzklappen von Johnson und Johnson“ ein kleines Meisterwerk geschaffen! Ihre Wortwahl, ihre Ausdrucksweise und das Spiel der Emotionen, lassen diesen Roman wahrlich schweben. Die Geschichte von Alma und Friedrich und dessen Kind Emil, …

Mehr

!ein Lesehighlight 2020!

Valerie Fritsch hat mit „Herzklappen von Johnson und Johnson“ ein kleines Meisterwerk geschaffen! Ihre Wortwahl, ihre Ausdrucksweise und das Spiel der Emotionen, lassen diesen Roman wahrlich schweben. Die Geschichte von Alma und Friedrich und dessen Kind Emil, ein besonderes Kind welches keine Schmerzen verspürt, klingt im ersten Moment völlig an den Haaren herbei gezogen. Man merkt aber schneller als man denkt beim lesen des Buches, das hier viel mehr dahinter steckt als Almas Angst. Sie ist so intelligent, so klug aber auch so sehr Alma...Als dann die Geschichten von Almas schwerkranker Oma dazu kommen, hat man das Gefühl, das sich der Kreis der offenen Fragen schließt. Hier geht es erst recht spät um Emil, dafür sehr viel um Alma, da ist der Klappentext etwas verwirrend, da man glaubt, es geht zum Großteil um Emil.

Fritsch geht mit so großer Hingabe auf die Verletzlichkeit des Menschen ein, nicht nur körperlich sondern eben auch seelisch, das es einem fast den Atem raubt. Ich habe viele Stellen zwei Mal gelesen, weil ich so beeindruckt davon war.

Dieses Buch strotz vor so vielen Themen die aber alle zusammen gehören und ein wunderbares Ganzes ergeben. Fritsch blickt unheimlich tief in die Menschenseele und das hatte ich eigentlich zuletzt bei Hanya Yanagihara’s „Ein wenig Leben“ erlesen.

Dieser Roman hat mich gepackt und hallt nach, wie es schon lange kein Buch mehr getan hat. Es ist ein anspruchsvoller Roman, auf den man sich einlassen muss um ihn zu verstehen. Man muss genau lesen, mitfühlen und es versuchen zu verstehen....

Ein wahnsinnig toller Roman der von mir 5 von 5 Sterne erhält!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Thematisch ambivalent

Der Schmerz ist das zentrale Thema des dritten Romans der österreichischen Schriftstellerin Valerie Fritsch, der in seiner vier Generationen umfassenden Geschichte die Frage aufwirft, wie Schmerz und Schuld den Menschen formen. Seine Protagonistin Alma spürt darin …

Mehr

Thematisch ambivalent

Der Schmerz ist das zentrale Thema des dritten Romans der österreichischen Schriftstellerin Valerie Fritsch, der in seiner vier Generationen umfassenden Geschichte die Frage aufwirft, wie Schmerz und Schuld den Menschen formen. Seine Protagonistin Alma spürt darin einem Familiengeheimnis nach, das sie als Trauma seit frühester Kindheit verfolgt und ihr keine Ruhe lässt. Alles andere als ein Wohlfühlroman also, fußt sein Impetus doch auf der zivilisatorischen Zäsur, die der Zweite Weltkrieg mit seinen Gräueln bedeutet hat. Deren Folge war die weitverbreitete Sprachlosigkeit einer ganzen Generation, zu der auch Almas Großeltern gehören. Ist es möglich, dass derart traumatische Erfahrungen über Generationen hinweg weiterwirken, und ist Empfindungslosigkeit vererbbar?

Alma wächst in einem klinisch sauberen Haushalt auf, in einer wenig anheimelnden Atmosphäre, die ihr mitunter geradezu kulissenartig vorkommt. Ihr Großvater kam aus russischer Kriegsgefangenschaft zurück und leidet seither daran, dass ausgerechnet er als einer der wenigen überlebt hat und viele seiner Kameraden nicht. Er hat sich in das Schweigen geflüchtet, denn durch seine Mitwirkung bei grausamen Vergeltungsmaßnahmen gegen die Zivilbevölkerung ist er zum Mörder geworden. Anders als er erzählt die kranke Großmutter, die das Haus nicht mehr verlässt und sich völlig in ihre Häuslichkeit zurückgezogen hat, Alma von der schicksalhaften Vergangenheit. Damit löst sie bei ihrer Enkelin jedoch Ängste aus, die sich zunehmend auf die Persönlichkeit der weltabgewandten, jungen Frau auswirken, die als Illustratorin arbeitet. Als sie Mutter wird, stellt sich schon bald heraus, dass ihr Sohn unter einer genetisch bedingten Analgesie leidet, dem krankhaften Fehlen von Schmerzen. Damit fehlt ihm der somatische Selbstschutz, die Warnfunktion des Schmerzes also, was auf seinen Körper verheerende Auswirkungen hat. Seine Mutter wird ständig in Atem gehalten, weil er sich dauernd irgendwo verletzt, ohne es zu merken. Sie muss ihm den Schmerz deshalb rein verbal demonstrieren, die Sprache fungiert dabei als Stellvertreter.

Mit Schmerz und Leid geht natürlich auch die Empathie-Empfindung einher. Valerie Fritsch versucht hier quasi, psychische und physische Gefühllosigkeit und das daraus resultierende Schweigen als Antipoden in eine Metapher zu binden. Sie stellt dem Schweigen des Großvaters die Sprachlosigkeit des Kindes gegenüber, das sich nicht beklagt, weil es nichts spürt. Der Großvater stirbt schließlich, «Er schwieg sich davon», heißt es im Buch, «Sein innerer Winter ergriff vollends von ihm Besitz». Drei Tage später erschießt sich die Großmutter. Nach der Doppel-Trauerfeier beginnt Alma, nacheinander die Orte der Vergangenheit zu besuchen, erst die in der Nähe, dann die entfernten. Und schließlich will sie auch nach Kasachstan, zum Gefangenenlager des Großvaters. Der Roman wirft plötzlich alle Statik ab und mutiert in den letzten zwei der zehn Kapitel zur Road Novel. Ihr Mann hat einen Auftrag bekommen zum Fotografieren von Industrie-Brachen und Fabrik-Ruinen in den Ländern des Ostens. Sie wird mitfahren und diese Reise dann bis nach Kasachstan ausdehnen. Es folgt eine wochenlange Autofahrt durch endlose Weiten, armselige Dörfer und quirlige Großstädte, jeden Tag gibt es Neues zu sehen. Und plötzlich sind sie da. «Was immer sie erwartet hatte, trat nicht ein. Der letzte Vorhang fiel nicht» heißt es am Schluss.

Stilistisch bleibt Valerie Fritsch sehr zurückhaltend, sie zeigt mehr, als dass sie beschreibt in ihrer geschliffenen, kargen Prosa. Ihre Figuren bleiben sprachlos, sie wirken, ganz ohne direkte Rede, wenig lebendig. Das wichtigste narrative Element, die medizinisch extrem seltene Schmerzlosigkeit des Sohnes, ist arg weit hergeholt, erzählerisch wenig glaubhaft umgesetzt und zudem eher beiläufig in diese Geschichte eingebaut. Das gilt am Ende auch für die spontane Reise, die thematisch ambivalent neben dem zentralen Thema der Analgesie steht

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Es fällt mir nicht leicht, diesen Roman zu rezensieren, weil ich ihn wirklich schwer zu lesen fand. Ich habe mehrere Anläufe gebraucht, um endlich in einen Lesefluss zu finden und ihn zu Ende lesen zu können.

Wenn man einmal in einem konzentrierten Flow ist, ist er sprachlich …

Mehr

Es fällt mir nicht leicht, diesen Roman zu rezensieren, weil ich ihn wirklich schwer zu lesen fand. Ich habe mehrere Anläufe gebraucht, um endlich in einen Lesefluss zu finden und ihn zu Ende lesen zu können.

Wenn man einmal in einem konzentrierten Flow ist, ist er sprachlich wirklich gut. Aber am Anfang ist der Schreibstil total widerspenstig und macht es dem Leser nicht leicht. Vielleicht liegt das auch daran, dass er "nur" eine reine Erzählung ist und es z.B. keinerlei Dialoge gibt.

Die Geschichte selber ist eher düster. Es wird quasi vom Schmerz erzählt, einem Schmerz, der bei den Großeltern aus dem Krieg geblieben ist und der nun quasi von Generation zu Generation weitergetragen wird. Bis zu Emil, dem Kind der Protagonistin Alma der nicht fähig ist, Schmerz zu empfinden. So wird man als Leser immer wieder zum Nachdenken angeregt. Über Schmerz und wie ein Leben völlig ohne Schmerz ist. Über das Verarbeiten von Erlebtem und seine Aufarbeitung und vieles mehr.

Es ist absolut kein leichtes Buch. Und der Titel hat mich etwas anderes erwarten lassen. Ebenso der Klappentext. Dennoch war es lesenswert.

Wer aber lieber zur reinen Unterhaltung liest, sollte dieses Buch besser nicht wählen.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für