Auf der Grundlage des Faust-Stoffes hat Thomas Mann in seinem 1947 erschienenen Musiker-Roman eine Parabel für die Verstrickung des Künstlertums in die politische Katastrophe des Nationalsozialismus geschaffen.

Textgrundlage für diesen Band ist die sogenannte Wiener Ausgabe von 1948, die zahlreiche Detailfehler der bisherigen Drucke korrigiert.

In der Textfassung der Großen kommentierten Frankfurter Ausgabe (GKFA), mit Daten zu Leben und Werk.

Textgrundlage für diesen Band ist die sogenannte Wiener Ausgabe von 1948, die zahlreiche Detailfehler der bisherigen Drucke korrigiert.

In der Textfassung der Großen kommentierten Frankfurter Ausgabe (GKFA), mit Daten zu Leben und Werk.

Das Werk hat von seinem Rang nichts eingebüßt: Thomas Manns „Doktor Faustus” in der definitiven Ausgabe mit ausführlichem Kommentar

Dieser Roman ist ein Stachel im Fleisch der deutschen Leser. Er war es bei seinem Erscheinen und er ist es bis heute geblieben. Thomas Mann hat, wie noch nicht einmal bei den Josephsromanen, all sein Gedanken und Herzblut diesem Projekt gewidmet und sprach mehrfach von seinem „Parsifal”, also im Wagnerschen Sinne von seinem „Weltabschiedswerk”. Nie hat er so sehr von sich gesprochen, auf sich selbst gezeigt wie hier. Der Roman sollte seine alten „Faust”-Pläne endlich konkretisieren, er sollte seine Gedanken zur Musik, genauer gesagt zum Verhältnis der Deutschen zu „ihrer” Musik zusammenfassen und jene spezifisch deutsche Atmosphäre kritisch evozieren, die Mann gerne in Nietzsches Bemerkung über Wagner und Schopenhauer (Hausgötter auch für ihn) zitierte, die „ethische Luft, der faustische Duft, Kreuz, Tod und Gruft”. Und Mann fügte zu Wagner und Schopenhauer noch Goethe (als „Faust”-Goethe), Dürer (der von Ritter, Tod und Teufel und der „Melencolia”) und eben Nietzsche hinzu. Dass Goethes „Faust” nicht nach- oder bloß umerzählt werden durfte, war einleuchtend. Wer sich wie Thomas Mann immer in Goethe gespiegelt hatte, ohne ihn frevelhaft überleuchten zu wollen, aber auch ohne in den toten Winkel sich abdrängen zu lassen, der musste bei einem Titel wie „Doktor Faustus” einen anderen Weg gehen, eine Umgehung beschreiten – ähnlich ging Ferruccio Busoni in seiner unvollendeten „Faust”-Oper vor. Und vor allem wollte Mann seine eigenen wechselvollen politischen Erfahrungen, aber auch die mit dem Verhältnis der Deutschen zu ihrer Kultur und ihrer Politik, speziell der unerlaubten Verwechslung von Kultur mit Politik vom Kaiserreich über die Republik bis zum „Dritten Reich”, in eine Biographie betten, die die eines bedeutenden Komponisten werden sollte.

Die Kontroverse darüber, ob ihm das vollendet geglückt sei, hält, wenn auch durch den Gang der Zeit abgeschwächt, bis heute an. Schon als der Roman in Europa zugänglich wurde, vor allem in Deutschland, war er widersprüchlichen Reaktionen ausgesetzt, die Mann alle mit einer Empfindlichkeit beachtete, die bisher an ihm nicht feststellbar gewesen war. Die ersten Kritiken (vor allem von Mitemigranten und aus dem neutralen Europa) waren überschwenglich, dann aber kamen Mäkeleien, und die kamen vor allem von den ersten deutschen Lesern, mit dem mehr oder weniger gut versteckten Tenor, dass sich jemand wie Mann, der das Deutschland unter Hitler nicht erlebt hatte, nicht glaubwürdig in die entsprechende Zeit einfühlen könne – das Argument kam von frisch gewendeten Nazis, von der rückwirkend zahlenmäßig immens anwachsenden „Inneren Emigration”, es kam aber auch von jungen Kritikern, die der Kumpanei mit Hitler unverdächtig waren.

Besonders ärgerte Mann eine Rezension der klugen Exil-Philosophin und Germanistin Käte Hamburger, Mann eigentlich zugetan und mit ihm in Briefkontakt, die neben der Problematik der unvital bleibenden Erzählerfigur des Serenus Zeitblom besonders das Fehlen von Humor und Ironie bemängelte, Ingredienzien, die Hamburger und viele andere Leser bisher doch wohl als Gütesiegel des Mannschen Erzählens ansehen durften; außerdem zweifelte sie daran, dass die Entscheidung für die Musik als zentrales Paradigma zwingend war. Man kann Hamburgers Argumenten auch heute noch Plausibilität nicht absprechen. Mann jedoch nannte ihren in Schweden erschienenen Artikel „stupide und giftig” – er ist es keineswegs, aber die Reaktion zeigt die Verletzung. Solche Angriffe konnten den Siegeszug des Romans auch bei deutschen Lesern nicht verhindern. Welche Musiker und Musikliebhaber von heute den „Faustus” noch als Pflicht- oder Vergnügenslektüre ansehen (so war es einst selbstverständlich), das ruht im Verborgenen. In der germanistischen Universitätslehre jedenfalls hat er den Ruf, ein Leseproblem darzustellen, weil kaum noch ein Student des Faches die durchaus hilfreichen Musikkenntnisse mit- und aufbringt.

Wenn dieser Roman nun im Rahmen der Großen Kommentierten Frankfurter Ausgabe (GKFA) der Werke Thomas Manns erscheint, dann ist das „buchenswert”, um einen gerne benutzten Begriff des Verfassers zu zitieren. Seit 2002 erscheint diese Ausgabe, die ehrgeizigste Edition bisher und sicher für lange, wenn nicht für alle Zeit, die der S. Fischer Verlag seinem neben Kafka prominentesten Autor widmet. Lange war die sogenannte Frankfurter Ausgabe aus den siebziger Jahren die maßgebende, die wiederum in diversen Taschenbuchausgaben einzeln verbreitet wurde. Keine historisch-kritische Ausgabe soll es nun werden, sondern eine wissenschaftlich fundierte und ausführlich kommentierte Leseausgabe. Eine Leseausgabe war die alte Frankfurter auch, aber sie war nicht kommentiert, und die Textgestalten waren nur unzureichend überprüft. Die GKFA wird außerdem die alte an Vollständigkeit deutlich übertreffen.

Zum einen werden die Tagebücher integriert in doch wohl ausführlicher kommentierter Form, als das bisher der Fall war, außerdem die Essays zum ersten Mal komplett geboten. Vor allem, und darauf wird sich die Thomas Mann-Gemeinde besonders freuen: einer der großen Epistolographen der Epoche bekommt endlich eine angemessene Briefausgabe. Die altgewohnten drei Bände, von Tochter Erika in den sechziger Jahren nach wissenschaftlich nicht überprüfbaren Kriterien und in rigider Auswahl herausgegeben, sowie lässig bis nachlässig kommentiert, sind weit überholt – die neuen acht Bände werden (auch sie nicht vollständig, aber das ist bei den vielen Formelbriefen, die Mann geschrieben hat, auch richtig) da Abhilfe schaffen. Das durchaus einsehbare Argument des Herausgebergremiums dafür, dass man auf eine historisch-kritische Edition verzichtet: die Texte Manns sind in weitgehend zweifelsfreier Form überliefert (was gerade für den „Faustus” nur leicht eingeschränkt werden muss). Dieser Verzicht hat große Vorteile, denn schon sind eine Handvoll wichtiger Bände erschienen. Dass dadurch eine schmale Pocketausgabe entstehen wird, diese Sorge muss man nicht haben. 38 Bände sind vorgesehen; da die meisten dieser Bände durch den Kommentarband ergänzt werden, werden es dann 58 Bücher sein. Und diese Kommentarbände haben es in sich. 1266 Seiten hat der jetzt vorliegende zum „Faustus” – das nähert sich dem Doppelten des Romantextes. Die alte, durchaus naive Idee eines Nicht-Editionsphilologen rumort deutlich im Rezensenten: Sollte man nicht als Faust(us)regel rigide die folgende benutzen, dass nämlich Kommentarbände den Umfang des kommentierten Werkes nicht überschreiten dürfen und schon gar nicht bei „Leseausgaben”?

Die Editionslage des „Doktor Faustus” ist für Mannsche Verhältnisse geradezu unübersichtlich – das hat mit der Zeitgeschichte, speziell der des Exils, des amerikanischen wie des europäischen zu tun, in die der Roman hineinpubliziert wurde. 1947 erschien bei Bermann-Fischer in Stockholm der Erstdruck im Rahmen der sogenannten Stockholmer Gesamtausgabe, im gleichen Jahr wurde noch eine Kopie des Typoskripts hergestellt, um das amerikanische Copyright zu sichern. 1948 erschien eine zweite Ausgabe, diesmal bei Bermann-Fischer in Wien, nach wie vor Stockholmer Gesamtausgabe genannt, und dann ein Jahr später 1948 bei „Suhrkamp vormals S. Fischer” in Berlin die sogenannte Lizenzausgabe. Die Wiener Ausgabe war gegenüber dem Erstdruck vom Autor leicht gekürzt worden, aber auch verbessert, was Druckfehler betraf. Der Herausgeber dieses Bandes Ruprecht Wimmer (unterstützt von Stephan Stachorski) hat sich dafür entschieden, die Wiener Ausgabe als ,Leitausgabe‘ zu benutzen, weil sie die von Mann gewollten Kürzungen (die vor allem Exkurse betreffen) enthält; natürlich musste auch diese Ausgabe von Errata befreit werden, aber sie ist diejenige, die als erste von Mann als beständig angesehen wurde – und sie wird in der hier erarbeiteten Form ihrerseits Leitfunktion übernehmen.

Warum ist der Kommentarband so außerordentlich umfänglich geworden? Zwei Gründe sind vor allem dafür verantwortlich und sie deuten gleichzeitig darauf hin, dass der „Faustus” in diesem Punkt eher eine Ausnahme bleiben wird. Zum einen hat Mann jenes Montageprinzip der Texterstellung aus vorgefertigten Materialien nach dem von ihm gerne benutzten Molière-Motto „Je prends mon bien où je le trouve” hier auf eine in der Dichte und Fülle vorher und nachher nicht erreichte Spitze getrieben, die natürlich zu belegen und zu annotieren ist, und zum anderen gibt es jene relativ komplizierte Textgeschichte. Auf jeder Seite des Kommentars sind die Unterschiede zur Handschrift, zum ersten Typoskript, zur Wiener Ausgabe und so weiter jeweils dokumentiert. Es sind leise Zweifel anzumelden, ob das bei einer Leseausgabe nötig war, so wie es bei einer historisch-kritischen Ausgabe nötig wäre. Ob Thomas Mann bereits in der Handschrift aus „die” „eine” macht – wen muss dies interessieren außer den Editionsphilologen, soweit sie historisch-kritisch vorgehen wollen oder müssen? Manchmal wird ein Drittel bis zur Hälfte jeder Seite mit solchen Details verbraucht. Die Kommentare sind ansonsten von hohem Informationsgehalt, der seinerseits nur mit eminentem Fleiß und Spürsinn hergestellt werden kann, und arbeiten alles ein, was bisherige Einfluss- und Materialmontage-Philologie, die sich besonders fruchtbar gerade an diesem Werk austoben konnte, bereits herausgefunden hatte, gehen darüber noch energisch hinaus. Wem es Vergnügen bereitet, die rastellihafte Montagevirtuosität Manns am Detail zu beobachten (und das ist ein Vergnügen), der wird hier voll auf seine Kosten kommen. Ausgerechnet im Bereich der Musik zeigen sich gelegentlich kleinere Unsicherheiten in der Kommentierung: Modest Mussorgski als Vertreter der russischen Impressionisten zu bezeichnen, ist ein kühner Vorgriff. Gustav Mahler hat keine „Symphonie der Tausend” geschrieben, sondern eine 8. Symphonie, für deren Münchner Uraufführung der Impresario den zirkushaften Beinamen erfand, der Mahler unangenehm war. Dass Hitler bei der österreichischen Uraufführung der Strausschen „Salome” dabei war (die im Roman erwähnt wird), ist durch nichts belegt und mehr als unwahrscheinlich. Es handelt sich hier um eine zählebige Anekdote, die durch Wiederholung nicht an Glaubwürdigkeit gewinnt. Vorbildlich ist die Abrundung des Stellenkommentars durch ausführliche Erläuterungen der Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte sowie der Quellen- und Textlage.

Durch die im Anhang abgedruckten längeren Notizen Theodor W. Adornos (seine zahllosen Einzelhinweise sind in den Kommentaren verarbeitet), des entscheidenden Beraters in allen musikalischen Fachfragen, die sich bei der Biographie des Komponisten Leverkühn auftaten – wir kennen diese Notizen bereits aus dem Briefwechsel Manns mit Adorno – wird ein Lebensproblem der Vitalität dieses bedeutenden Werkes deutlich. Nennen wir es beim Namen: Thomas Mann war ein Musikliebhaber von eminenter Bildung, aber der Kern dieser Bildung reichte vom beginnenden 19. bis zum beginnenden 20. Jahrhundert, mit den bekannten Höhepunkten bei Wagner und den weniger bekannten in der französischen Musik des 19. Jahrhunderts. Manns Musikhorizont war entscheidend vom Freund Bruno Walter geprägt und endete mit Walter bei Mahler und Pfitzner. Jetzt aber wurde ein Roman konzipiert, in dem die freie Atonalität und die Methode, mit 12 Tönen zu komponieren (das führte zu dem bekannten Streit mit Schönberg, der auf dessen Seite mit einem erheblichen Maß an Borniertheit und Humorlosigkeit geführt wurde), als entscheidende Fluchtpunkte der Musikgeschichte und in symbolhaltiger Parallelführung der deutschen Geschichte überhaupt positioniert wurden. Hier aber versagten Manns Kenntnisse bereits im Basislager, hier fühlte er sich auf schwankendem Grund und hier war er so abhängig von den Kenntnissen eines anderen Menschen wie niemals zuvor. Das wäre bei seiner literarischen Technik nicht wichtig gewesen, wenn es sich ums Tiefseetauchen oder Alchemie gehandelt hätte, andere Motive des Romans. Hier aber ging es nicht um Motive, hier ging es um das Zentrum. Dort selbst nicht Herr der Lage zu sein, war für Mann eine völlig neue Situation, die den Rang des ganzen grandios entworfenen und bis in die letzte Faser durchgearbeiteten Werks nicht entscheidend mindert, ihm aber doch ein Element der Unsicherheit und Verkrampfung beimischte, das auch in das Verhältnis zu Adorno einsickerte.

Um diesem Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, schob Mann ungewöhnlicherweise einen „Roman des Romans” nach, betitelt „Die Entstehung des Doktor Faustus” (dieser Text wird an anderer Stelle der Ausgabe erscheinen, was kein Nachteil ist, denn hier hätte er das Ganze noch weiter aufgebläht und außerdem ist er auch jetzt schon in anderer Form leicht zugänglich), schwächte dann aber wieder vor allem auf Betreiben Katias und Erikas das Gewicht der Dankesschuld vor der Drucklegung deutlich ab. Das Tagebuch hält die Verlegenheit fest: „Die Montage von Adorno’s musikalischen Gedanken, obgleich Montage ein Kompositionsprinzip des Buches, ist in der Praxis peinlich und nur geistreiche Absorption kann die Anleihe rechtfertigen.” Die Unselbständigkeit Manns machte sich wirklich peinlich in einer Falschlesung bemerkbar, die eine handschriftliche Bemerkung Adornos zum „Eigengewicht der Akkorde” (in der Beethoven-Exegese Wendell Kretzschmars) als „Fugengewicht der Akkorde” entzifferte – und so steht es bis zur alten Frankfurter Ausgabe im Text. Dieser offensichtliche Nonsens (fiel er Adorno nicht auf?) ist mehr als ein belangloses Symptom.

Die Deutschen haben es schwer mit diesem Text gehabt. Die zeitgenössischen Ressentiments gegenüber Thomas Mann sind nahezu, wenn auch noch nicht ganz, verschwunden. Der Exilant, der so scharfe Worte über seine Deutschen gefunden hatte, ist historisch geworden, wenn auch in dieser Beziehung (was Scharfsicht und immanente Selbstkritik betrifft) genug zu Bewunderndes übrig bleibt, der Großschriftsteller ist geblieben und zog und zieht immer wieder Ressentiments anderer Art auf sich, deren Argumente seit Brecht immer die gleichen geblieben sind. Gerade der Thomas Mann des „Doktor Faustus” hat es heute schwerer denn je. Die „Buddenbrooks” werden zur Zeit zum dritten Mal in der Nachkriegsgeschichte Deutschlands verfilmt. Der „Faustus” wurde auch verfilmt, aber das hat wenig Spuren hinterlassen. Soeben wurde eine umfängliche Hörspielfassung erarbeitet, bei der, wie der zuständige Redakteur sagt, „viel Essayistisches” weggefallen sei – was aber, wenn in diesem Essayistischen ein Teil-Kern des Werkes steckt?

Einer Zeit, in der musikalische und literarische Kenntnisse und Leidenschaften sich unübersehbar auseinanderdividiert haben, sich, wenn überhaupt vorhanden, kaum noch in einer Person vereint finden, ist Manns Faust-Roman sehr ferngerückt. In einer Zeit, in der Hitler zur sülzenden Filmknattercharge verformt wird, kann der tödliche Ernst, in dem sich Thomas Mann hier mit „Bruder Hitler” und dem Schicksal der ihm meist willig oder zumindest nachgiebig folgenden Deutschen auseinandersetzt, nur noch befremden. Man vergleiche seine Rede „Deutschland und die Deutschen” von 1945, die, heute gehalten, auch wenn sie aktualisiert wäre, ihm jenen Nestbeschmutzervorwurf wieder eintragen würde, den er sich seinerzeit für seine Richard-Wagner-Rede von 1933 mit den bekannten Folgen zuzog.

Es gibt unter den großen Werken Manns rundere, geglücktere, aber keines, in dem sein Leiden an Deutschland und an und mit den Deutschen, und damit an sich selbst, so schmerzvoll zu großer Literatur wurde. Der Roman, wie er hier nun in seiner definitiven Version vorliegt, hat nicht seinen Rang, er hat einen Großteil seines möglichen Publikums verloren. In dieser Phase hat der „Beziehungszauber”, den die neue Edition des „Doktor Faustus” in ihrem respektgebietenden Kommentarband entfaltet, etwas geradezu rührend Unzeitgemäßes – man muss sie und die ganze große Ausgabe dafür einfach mögen.JENS MALTE FISCHER

THOMAS MANN: Doktor Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde. Herausgegeben und kommentiert von Ruprecht Wimmer unter Mitarbeit von Stephan Stachorski (Große kommentierte Frankfurter Ausgabe, Band 10.1 und 2). Textband 741 Seiten, 42 Euro; Kommentarband 1266 Seiten, 50 Euro. Einzeln beziehbar. Auch zusammen in Kassette 84 Euro.

Die unerlaubte Verwechslung von Kultur mit Politik sollte der „Doktor Faustus” beleuchten

Manns Musikhorizont war vom Freund Bruno Walter geprägt und endete bei Mahler und Pfitzner

Höchst problematisch: Die Zwölf- ton-Musik mit der deutschen Geschichte zu parallelisieren

Während sich die „Buddenbrooks” vor Verfilmungen kaum retten können, gibt es zum „Doktor Faustus” nur die von Franz Seitz von 1982 – hier mit André Heller (in Frauenkleidern) und John Finch. Foto: Cinetext

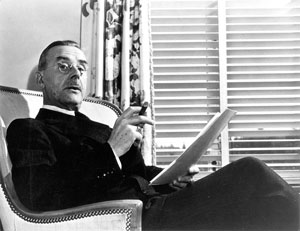

Ein Großschriftsteller packt seine sieben Sachen: Thomas Mann im Jahr seines beginnenden Exils, 1933. Foto: Bernhard Megele

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH

Mehr als ein Roman: Was uns der "Doktor Faustus" sagt

Soll man Zahlen Bedeutung beimessen? Den Segen des Autors, um den es in diesem Sommer (wieder einmal) gehen wird, hätte man jedenfalls. Also: War es Zufall, dass an diesem 17. Juni, dem alten und manche sagen: immer noch eigentlichen Tag der Deutschen Einheit, im Lübecker Rathaus die Neuausgabe des "Doktor Faustus" vorgestellt wurde? Es war dieses gewaltige Buch, das vor bald sechzig Jahren die Nation und deren beste Köpfe herausforderte wie zuvor und auch danach kein anderer deutschsprachiger Roman. Dieser hier kam - von einem vorgeblichen Langsamschreiber - überpünktlich zu den Aufräumarbeiten, an die sich Deutschland damals in jeder Hinsicht zu machen begann - und er war doch wie nicht bestellt. Man übertreibt nicht, wenn man sagt, der "Doktor Faustus" habe, zusätzlich zur bereits sich abzeichnenden territorialen Teilung, das Land noch einmal geteilt - zwar nur geistig, aber dafür steht diese Mauer zwischen den Köpfen auch länger als die zwischen Ost und West.

Bis heute gibt es, neben den vielen Bewunderern und Skeptikern, Leser, die von einer Fehlkonstruktion oder Schlimmerem sprechen. Jenseits des Literarästhetischen bleibt das Faktum, dass dieser Künstler-, Nietzsche-, Deutschland- und insgesamt Epochenroman das politische Nachdenken sofort und mit einer Heftigkeit in Gang gesetzt hat, die alles Bisherige übertraf und die, mit den rezeptionstechnisch üblichen Konjunkturen, so lange vorhielt und vermutlich auch noch vorhalten wird, dass man die Debatten um den "Doktor Faustus" als die Mutter aller politischen Schlachten auf dem Felde der Literatur bezeichnen kann. Thomas Mann selbst sah in ihm, angeregt und zugleich verunsichert durch die damalige Joyce-Rezeption, eine "novel to end all novels". Ästhetisch trifft die Rede vom "Endwerk", das freilich auch nicht sein letztes blieb, zu; politisch aber war es ein Fass ohne Boden, das damit aufgemacht war.

Deswegen erübrigt es sich auch, bei jeder Gelegenheit zu behaupten, das Buch sei "aktueller denn je", wie dies bei runden oder halbwegs runden Jahrestagen üblich ist. Wann immer wir von epochalen nationalpolitischen Ereignissen und Debatten der vergangenen Jahrzehnte sprechen, können oder sollten wir dies tun im Hinblick auf den "Doktor Faustus". An ihm entzündete sich der Streit um die sogenannte innere Emigration: Durfte über Deutschland nach 1945 mitreden, wer zur schlimmen Zeit gar nicht im Land gewesen war? (Dies ließ sich - auch da blieb der Roman "aktuell" - auf die Debatte um die untergegangene DDR übertragen.) Er lieferte hochexplosives Material zur Kollektivschuldthese: Waren alle Nationalsozialisten? Er fragte nach der politisch-historisch-kulturellen Kontinuität: Waren die zwölf Jahre ein Betriebsunfall oder sozusagen von langer Hand angelegt? Er auch regte in ganz grundsätzlicher Weise dazu an, über das Wesen des (politischen) Irrationalismus nachzudenken: War Deutschland einen Pakt mit dem Teufel eingegangen und der Einzelne infolgedessen gar nicht weiter zur Rechenschaft zu ziehen? Und schließlich stellte er die Frage nach der Einzigartigkeit der deutschen Schuld: Verdankte sich die beispiellose Verirrung einer spezifisch nationalen Veranlagung?

Die Geschichtswissenschaft hat auf alle diese Fragen Antworten erbracht, deren Differenziertheit wohl auch Thomas Mann Respekt abgenötigt hätte - ganz zu Rande gekommen ist sie damit nicht, das liegt im Wesen der Sache. Die, wenn man es so nennen darf, Unabschließbarkeit der Akte Deutschland, die Unendlichkeit der damit verbundenen Fragen hat Thomas Mann damals wahrscheinlich auch nicht geahnt; aber er hat sie ästhetisch umgesetzt, auf die ihm eigene Weise: mit der Ambivalenz des Ja-und-Nein, des Teils-teils. Diese Strategie, die für ihn eine Notwendigkeit war, sichert dem Werk Haltbarkeit.

Welche Wucht der "Doktor Faustus" damals entfaltete und bald vielleicht aufs Neue entfalten wird, lässt sich daran ablesen, dass die Streitpunkte, die einem literarischen Werk heute Aufmerksamkeit sichern, vor dem skizzierten Hintergrund doch ziemlich verblassen: Plagiat, Bloßstellung lebender Personen und Antisemitismus. Den Streit mit Schönberg/Adorno und den abgekupferten Bekannten sowie die Frage, in welchem Licht jüdisches Romanpersonal erscheine, haben Autor und Werk unbeschadet überstanden. Man muss das Buch nicht mögen - die Gründlichkeit der Selbst- und Deutschlandkritik, die hier nahezu unentwirrbar ineinander verflochten ist, lassen es als das Urmuster des politischen Romans erscheinen, hinter das man nicht zurückkann.

Nicht zurück kann man auch hinter Marketingstrategien. Die vom Buddenbrook-Haus und S. Fischer veranstaltete feierliche Präsentation war gewissermaßen erst das Richtfest und diente wohl auch zur Beruhigung des Buchhandels - nach dem Motto "Land in Sicht": Denn der von Ruprecht Wimmer, dem langjährigen Präsidenten der Thomas-Mann-Gesellschaft, zu verantwortende Kommentarband, der innerhalb der Großen Kommentierten Frankfurter Ausgabe sicherlich einen Meilenstein darstellt, ist noch gar nicht ganz fertig; der Verlag stellte sein Erscheinen, nun wohl endgültig, für August in feste Aussicht. Der Text aber ist jetzt da. Fangen wir also schon mal an, den "Doktor Faustus" zu lesen. Es ist nur ein Roman - aber was für einer!

EDO REENTS

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

"Das Hörspiel von Thomas Mann "Doktor Faustus" setzt den Maßstab der Kongenialität."