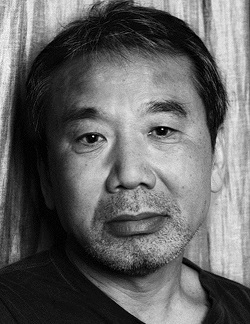

Haruki Murakami

Gebundenes Buch

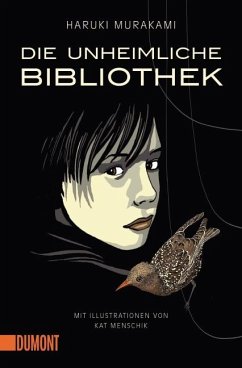

Die unheimliche Bibliothek

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Eigentlich will der Junge nur zwei Bücher zurückgeben und noch ein wenig stöbern. Aber statt in den Lesesaal führt ihn der merkwürdig cholerische alte Bibliothekar in ein Labyrinth unter der Bücherei, wo er ihn einkerkert. Statt Wasser und Brot gibt es in diesem Verlies Tee und köstliche Donuts, serviert von einem mysteriösen Schafsmann und einem stummen Mädchen, das sprechen kann und wunderschön ist. Doch das ändert nichts daran, dass der Junge als Gefangener der Bibliothek um sein Leben fürchten muss, während die Grenzen zwischen Dingen, Menschen und Orten immer weiter verschwim...

Eigentlich will der Junge nur zwei Bücher zurückgeben und noch ein wenig stöbern. Aber statt in den Lesesaal führt ihn der merkwürdig cholerische alte Bibliothekar in ein Labyrinth unter der Bücherei, wo er ihn einkerkert. Statt Wasser und Brot gibt es in diesem Verlies Tee und köstliche Donuts, serviert von einem mysteriösen Schafsmann und einem stummen Mädchen, das sprechen kann und wunderschön ist. Doch das ändert nichts daran, dass der Junge als Gefangener der Bibliothek um sein Leben fürchten muss, während die Grenzen zwischen Dingen, Menschen und Orten immer weiter verschwimmen.'Die unheimliche Bibliothek' ist ein kafkaesker Albtraum und zugleich eine einfühlsame Geschichte von Verlust und Einsamkeit. Murakami schachtelt die Ebenen dieser kunstvollen Erzählung ineinander wie die Welten, die sich in der Bibliothek zu berühren scheinen, und Kat Menschiks schwindelerregend schöne Illustrationen ergänzen sie um weitere Abgründe. Ein Juwel.Mit Illustrationen von Kat Menschik.

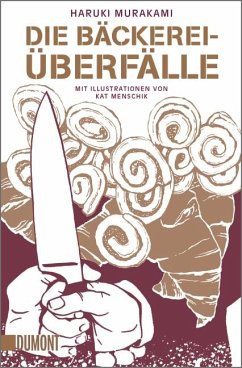

HARUKI MURAKAMI, 1949 in Kyoto geboren, lebte längere Zeit in den USA und in Europa und ist der gefeierte und mit höchsten Literaturpreisen ausgezeichnete Autor zahlreicher Romane und Erzählungen. Sein Werk erscheint in deutscher Übersetzung bei DuMont. Zuletzt erschienen die Romane ¿Die Ermordung des Commendatore¿ in zwei Bänden (2018), in einer Neuübersetzung ¿Die Chroniken des Aufziehvogels¿ (2020), der Erzählband ¿Erste Person Singular¿ (2021), ¿Murakami T¿ (2022) und ¿Honigkuchen¿ (2023). KAT MENSCHIK ist freie und vielfach ausgezeichnete Illustratorin. Für DuMont illustrierte sie Haruki Murakamis ¿Schlaf¿ (2009), ¿Die Bäckereiüberfälle¿ (2012), ¿Birthday Girl¿ (2017) und Ernst H. Gombrichs ¿Eine kurze Weltgeschichte für junge Leser¿ (2011). Ursula Gräfe, geboren 1956, hat in Frankfurt am Main Japanologie und Anglistik studiert. Aus dem Japanischen übersetzte sie u. a. Yukio Mishima, Hiromi Kawakami und Sayaka Murata. Für DuMont überträgt sie die Werke Haruki Murakamis ins Deutsche. 2019 erhielt sie den japanischen Noma Award for the Translation of Japanese Literature.

© Markus Tedeskino / Ag.Focus

Produktdetails

- Verlag: DuMont Buchverlag

- 3. Aufl.

- Seitenzahl: 63

- Erscheinungstermin: August 2013

- Deutsch

- Abmessung: 213mm x 141mm x 12mm

- Gewicht: 274g

- ISBN-13: 9783832197179

- ISBN-10: 3832197176

- Artikelnr.: 38049460

Herstellerkennzeichnung

DuMont Buchverlag GmbH

Amsterdamer Strasse 192

50735 Köln

herstellung@dumont.de

buecher-magazin.deEigentlich möchte er nur ein Buch zurückgeben. Und vielleicht etwas über die Eintreibung der Steuern im Osmanischen Reich erfahren. Zu Hause wartet die Mutter mit dem Essen auf ihn. Doch die Dame am Empfang der Stadtbibliothek schickt ihn in den Keller und der Alte, der ihm dort begegnet, sperrt ihn in ein Verlies. Dort soll der Junge sein Gehirn mit Wissen mästen, damit es später besser schmeckt. Denn der Alte wird ihm den Kopf absägen und es ihm aussaugen. Alle Bibliotheken machten das, erklärt der Schafsmann, der den Jungen verpflegt und bewacht. "Sie müssen das Wissen, das sie verleihen, wieder ergänzen." In diesem kleinen Buch finden sich die typischen Murakami-Elemente: ein vieltüriges Labyrinth, ein Protagonist, der alles mit sich geschehen lässt und stets die Ruhe bewahrt, ein eigenartiges Mädchen, das zu den seltsamsten Zeiten unangekündigt auftaucht und die vollkommene Selbstverständlichkeit des Surrealen. Nur ist alles einfacher. Ein Murakami wie für Kinder geschrieben. Die luxuriös gestalteten Illustrationen von Kat Menschik, die unter Lampenlicht eine zusätzliche Dimension entwickeln und auch den Fingerspitzen etwas zu sagen haben, machen es zu einem guten Geschenkbuch für erwachsene Murakami-Fans und Kinder, die Grausamkeit nicht schreckt.

buecher-magazin.deEigentlich möchte er nur ein Buch zurückgeben. Und vielleicht etwas über die Eintreibung der Steuern im Osmanischen Reich erfahren. Zu Hause wartet die Mutter mit dem Essen auf ihn. Doch die Dame am Empfang der Stadtbibliothek schickt ihn in den Keller und der Alte, der ihm dort begegnet, sperrt ihn in ein Verlies. Dort soll der Junge sein Gehirn mit Wissen mästen, damit es später besser schmeckt. Denn der Alte wird ihm den Kopf absägen und es ihm aussaugen. Alle Bibliotheken machten das, erklärt der Schafsmann, der den Jungen verpflegt und bewacht. "Sie müssen das Wissen, das sie verleihen, wieder ergänzen." In diesem kleinen Buch finden sich die typischen Murakami-Elemente: ein vieltüriges Labyrinth, ein Protagonist, der alles mit sich geschehen lässt und stets die Ruhe bewahrt, ein eigenartiges Mädchen, das zu den seltsamsten Zeiten unangekündigt auftaucht und die vollkommene Selbstverständlichkeit des Surrealen. Nur ist alles einfacher. Ein Murakami wie für Kinder geschrieben. Die luxuriös gestalteten Illustrationen von Kat Menschik, die unter Lampenlicht eine zusätzliche Dimension entwickeln und auch den Fingerspitzen etwas zu sagen haben, machen es zu einem guten Geschenkbuch für erwachsene Murakami-Fans und Kinder, die Grausamkeit nicht schreckt.© BÜCHERmagazin, Elisabeth Dietz (ed)

"Die Kurzerzählung (...)- von Kat Menschik mit düsterer Heiterkeit illustriert - ist so rätselhaft und schön wie die großen Romane des Meisters des kalten Märchens." Iris Radisch, DIE ZEIT "Das schöne, schmale Buch liest sich rasch und gut, Murakami verstört wie stets." KURIER WIEN "Kongeniale Bilder." Walter Titz, KLEINE ZEITUNG "In der Geschichte mit Illustrationen von Kat Menschik verknüpft Murakami subtil das Alltägliche mit surrealen Ebenen." BRAUNSCHWEIGER ZEITUNG "Fantastisch illustriert." EMOTION "Abgründig, verschachtelt, albtraumschön." ANNABELLE "Geschichten wie kostbare Gemälde [...] (Alb)traumhaft schöne Bilder." DONNA "Ich bin ein großer Fan von Haruki Murakami. Ich habe gerade ein kleines Buch von ihm gelesen. Ein Horrormärchen, kaum mehr als 60 Seiten lang. Unheimlich gut." Matthias Schweighöfer in kulturSPIEGEL "So einfach und poetisch erzählt wie ein Märchen, so unlogisch, grausam und verstörend wie ein Märchen, aber auch so hoffnungsvoll wie ein Märchen [...] fabelhaft illustriert." Bernhard Hampp, SCHWÄBISCHE ZEITUNG "Ein kafkaesker Alptraum und eine einfühlsame Geschichte von Verlust und Einsamkeit, mit ansprechenden, fast mystischen Zeichungen." SÜDWESTPRESSE "Diese wundersame Geschichte von Verlust und Einsamkeit, von erster Liebe und Befreiung scheint wie die Quelle, aus der sich viele große Romane des japanischen Meisters Haruki Murakami speisen. [...]Sie wurde von Kat Menschik kongenial illustriert." Jacqueline Kornmüller, SPECTRUM

Haruki Murakami hat mich schon lange Zeit gereizt und endlich konnte mich dazu aufraffen, tatsächlich ein Buch von ihm zu lesen. Nachträglich wünschte ich jedoch, ich hätte die Finger von “Die unheimliche Bibliothek” gelassen, denn das Buch entpuppte sich leider als …

Mehr

Haruki Murakami hat mich schon lange Zeit gereizt und endlich konnte mich dazu aufraffen, tatsächlich ein Buch von ihm zu lesen. Nachträglich wünschte ich jedoch, ich hätte die Finger von “Die unheimliche Bibliothek” gelassen, denn das Buch entpuppte sich leider als absolute Enttäuschung und Fehlkauf.

Es fängt ja schon beim Preis an: Das Buch hat gerade einmal 64 Seiten, diese sind stellenweise nur zum Teil bedruckt und einige Seiten bilden lediglich Illustrationen ab. Diese sind zwar schön, aber ob dies ausreicht, um den stolzen Preis von 14,99 EUR zu rechtfertigen? Eher nicht, zumal ich das Buch nach gerade einmal 20 Seiten beenden konnte.

Von Haruki Murakami kannte ich bislang nur einige Leseproben, von daher war mir sein Schreibstil zumindest ein bisschen bekannt, von daher hatte ich relativ hohe Erwartungen an die Geschichte. Der Schreibstil ist hierbei jedoch nicht alles andere als ansehnlich. Es liest sich fast schon so, als hätte tatsächlich ein Kind die Geschichte geschrieben. Die Dialoge wirken zum Teil recht lieblos und auch die Gedankengänge sind sehr einfach gehalten. Sicherlich, man kann sowas mögen, aber mir war es dann doch alles zu einfach gehalten. Dazu gibt es immer wieder die gleichen Wiederholungen, die sich durch das gesamte Buch wie ein roter Faden ziehen. Der Junge redet immer wieder davon, dass sich seine Mutter Sorgen mache und sie wohl vergessen würde, seinen Star – einen Vogel – zu füttern. Wenn so eine Aussage fast 8-10 Mal auf gerade einmal 64 Seiten erscheint, dann kann dies im Laufe der Zeit doch extrem nervig sein.

Dazu ist die Geschichte oftmals skurril und viel zu sehr an den Haaren herbeigezogen. Die Geschichte hat sicherlich eine Aussage, allerdings konnte ich diese leider nur sehr schwer entdecken, da mich die unsympathischen Figuren zu sehr vom Rest abgelenkt haben.

Mit dem Schafsmann, dem stummen Mädchen und dem Jungen lernt man Figuren kennen, die mich leider nicht überzeugen konnten. Besonders der Junge handelt oftmals so derartig merkwürdig, dass ich mir nicht sicher bin, ob dieser sogar tatsächlich sich allem bewusst ist, was um ihn herum geschieht. Er nimmt sämtliche Situationen mit einer derartigen Gelassenheit hin, dass es schon fast weh tut. Man spricht über einen Ort, bei dem es um Leben oder Tod geht und der Junge denkt lediglich an seinen Wellensittich oder sogar auch an seine Lederschuhe.

Wirklich schön und auch sehr passend sind dagegen die vielen Illustrationen von Kat Menschik. Diese passen tatsächlich zu jeder Situation und sind nahezu so abgebildet, wie ich es mir auch zuvor bildlich vorgestellt habe. Eine tolle Arbeit und sehr sehenswert!

Neben den schönen Illustrationen gibt es noch einen weiteren Pluspunkt: Die Stimmung ist sehr düster und mysteriös aufgebaut. Auch wenn sich der Junge sehr naiv und fast schon devot verhält, trübt dies aber nichts an der düsteren Stimmung, die fast schon perfekt eingefangen wurde. Wäre die Geschichte ein wenig länger gewesen und die Figuren authentischer und sympathischer, hätte ich an diesem Werk sicherlich mehr Spaß gehabt.

Die Covergestaltung ist sehr hübsch anzusehen und passt auch relativ gut zur Geschichte. Die Kurzbeschreibung ist nett, verrät aber meiner Meinung nach bereits zu viel. Dies hätte man deutlich kürzer und eventuell auch geheimnisvoller präsentieren können.

Insgesamt bin ich von “Die unheimliche Bibliothek” sehr enttäuscht. Schwache Figuren, ein fast schon zu einfacher und kindlicher Schreibstil und eine zu skurrile Handlung haben mir den Lesespaß leider ordentlich verdorben. Dazu ist die stolze Summe von 15 EUR viel zu teuer für gerade einmal 64 Seiten. Dieses Buch würde ich allerhöchstens Lesern empfehlen, die bereits im Vorfeld sämtliche Werke von Haruki Murakami gelesen haben.

Weniger

Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Ein Junge gibt zwei Bücher in der Bibliothek ab, die er bereits von vorhergehenden Besuchen kennt und möchte sich ein neues ausleihen. Dazu sucht er einen alten Herrn auf, der ihm zwar weiterhilft, ihn jedoch in einem Labyrinth unterhalb der Bibliothek einkerkert. Zwar sind die …

Mehr

Ein Junge gibt zwei Bücher in der Bibliothek ab, die er bereits von vorhergehenden Besuchen kennt und möchte sich ein neues ausleihen. Dazu sucht er einen alten Herrn auf, der ihm zwar weiterhilft, ihn jedoch in einem Labyrinth unterhalb der Bibliothek einkerkert. Zwar sind die Überlebenschancen düster, doch die Verpflegung ist überraschend gut. Und der merkwürdige Schafsmann sowie das wunderhübsche stumme Mädchen, die sich um ihn kümmern, scheinen ihm wohlgesonnen.

Es ist mein erster Marukami, den ich hiermit gelesen habe und die Geschichte hat mir sehr gefallen. Zwar ist der Text recht schlicht gehalten, doch dies entspricht durchaus dem Stil eines ca. 12jährigen, dem ungefähren Alter des Protagonisten. Rätselhaft sind die Dinge, die sich in der Bibliothek abspielen ebenso wie die Personen, die dort auftreten und die begleitenden Illustrationen sind bestens dazu geeignet, diesen Effekt zu verstärken. Da sich nichts von allem aufklärt und alles unergründlich bleibt, empfinde ich diese Erzählung als durchaus geeignet zum wiederholten Lesen.

Der Preis mag happig erscheinen für 30 min Lesezeit. Aber die Gestaltung des Büchleins ist überdurchschnittlich: gedruckt auf hochwertigem Papier, was den Illustratinen geschuldet sein mag.

Fazit: Wer schöne Geschichten und schöne Bücher mag, liegt hier richtig.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

INHALT:

Eigentlich will ein Junge nur ein paar Bücher aus der Bücherei ausleihen und wird von einem alten Mann und einem Schafsmenschen in ein Verlies unter der Bibliothek gesperrt. Da er um sein Leben fürchten muss, plant er die Flucht.

FAZIT:

Ich habe das Buch in MEINER …

Mehr

INHALT:

Eigentlich will ein Junge nur ein paar Bücher aus der Bücherei ausleihen und wird von einem alten Mann und einem Schafsmenschen in ein Verlies unter der Bibliothek gesperrt. Da er um sein Leben fürchten muss, plant er die Flucht.

FAZIT:

Ich habe das Buch in MEINER Bücherei entdeckt und bin neugierig geworden:

1) Das Buch ist trotz der Illustrationen und des scheinbar harmlosen "Märchens" nichts für KInder. Damit kann eine Phobie für Büchereien ausgelöst werden!

2) Die Geschichte ist mir zu wirr und hat selbst unter dem Märchenaspekt für mich keinen Sinn. Ich habe es wohl nicht verstanden. Wenn das Buch dicker gewesen wäre, hätte ich es nicht zu Ende gelesen.

Daher 0 von 5 Punkten.

http://kleeblatts-buecherblog.blogspot.de/2014/01/haruki-murakami-die-unheimliche.html

Weniger

Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für