Nicht lieferbar

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

Die Pest wütet in der Stadt. Oran wird hermetisch abgeriegelt. Ein Entkommen ist nicht möglich. Albert Camus' erfolgreichster Roman gehört zu den Klassikern der Weltliteratur. In ihm seziert er hellsichtig das menschliche Handeln im Angesicht der Katastrophe. Eine kongeniale Neuübersetzung von Uli Aumüller.

«Camus irrt sich nicht in seinem Roman. Das Drama sind nicht die, die durch die Hintertür zum Friedhof entwischen - und für die die Angst vor der Pest endlich vorbei war -, sondern die Lebenden, die in ihren stickigen Schlafzimmern Blut schwitzten, ohne der belagerten Stadt entfliehen zu können.» (Gabriel García Márquez)

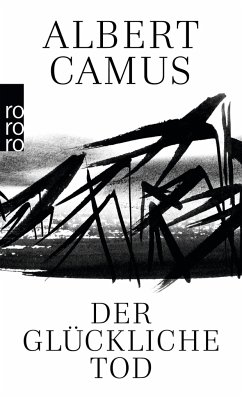

Die Stadt Oran wird von rätselhaften Ereignissen heimgesucht. Die Ratten kommen aus den Kanälen und verenden auf den Straßen. Kurze Zeit später sterben die ersten Menschen an einem heimtückischen Fieber: Die Pest wütet in der Stadt. Oran wird hermetisch abgeriegelt. Ein Entkommen ist nicht möglich. Albert Camus' erfolgreichster Roman gehört zu den Klassikern der Weltliteratur. In ihm seziert er hellsichtig das menschliche Handeln im Angesicht einer Katastrophe.

Die Stadt Oran wird von rätselhaften Ereignissen heimgesucht. Die Ratten kommen aus den Kanälen und verenden auf den Straßen. Kurze Zeit später sterben die ersten Menschen an einem heimtückischen Fieber: Die Pest wütet in der Stadt. Oran wird hermetisch abgeriegelt. Ein Entkommen ist nicht möglich. Albert Camus' erfolgreichster Roman gehört zu den Klassikern der Weltliteratur. In ihm seziert er hellsichtig das menschliche Handeln im Angesicht einer Katastrophe.

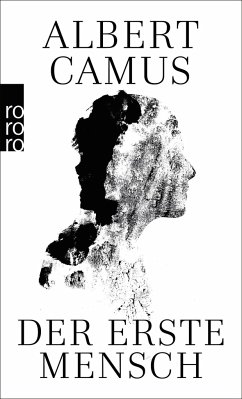

Camus, Albert§

Albert Camus wurde am 7. November 1913 in ärmlichen Verhältnissen als Sohn einer Spanierin und eines Elsässers in Mondovi, Algerien, geboren. Von 1933 bis 1936 studierte er an der Universität Algier Philosophie. 1934 trat er der Kommunistischen Partei Algeriens bei und gründete im Jahr darauf das «Theater der Arbeit». 1937 brach er mit der KP. 1938 entstand sein erstes Drama «Caligula», das 1945 uraufgeführt wurde. Camus zog 1940 nach Paris. Neben seinen Dramen begründeten der Roman «Der Fremde» und der Essay «Der Mythos von Sisyphos» sein literarisches Ansehen. 1957 erhielt Albert Camus den Nobelpreis für Literatur. Am 4. Januar 1960 starb er bei einem Autounfall.

Das Gesamtwerk von Albert Camus liegt im Rowohlt Verlag vor.

Aumüller, Uli§

Uli Aumüller übersetzt u. a. Siri Hustvedt, Jeffrey Eugenides, Jean Paul Sartre, Albert Camus und Milan Kundera. Für ihre Übersetzungen erhielt sie den Paul-Celan-Preis und den Jane-Scatcherd-Preis.

Albert Camus wurde am 7. November 1913 in ärmlichen Verhältnissen als Sohn einer Spanierin und eines Elsässers in Mondovi, Algerien, geboren. Von 1933 bis 1936 studierte er an der Universität Algier Philosophie. 1934 trat er der Kommunistischen Partei Algeriens bei und gründete im Jahr darauf das «Theater der Arbeit». 1937 brach er mit der KP. 1938 entstand sein erstes Drama «Caligula», das 1945 uraufgeführt wurde. Camus zog 1940 nach Paris. Neben seinen Dramen begründeten der Roman «Der Fremde» und der Essay «Der Mythos von Sisyphos» sein literarisches Ansehen. 1957 erhielt Albert Camus den Nobelpreis für Literatur. Am 4. Januar 1960 starb er bei einem Autounfall.

Das Gesamtwerk von Albert Camus liegt im Rowohlt Verlag vor.

Aumüller, Uli§

Uli Aumüller übersetzt u. a. Siri Hustvedt, Jeffrey Eugenides, Jean Paul Sartre, Albert Camus und Milan Kundera. Für ihre Übersetzungen erhielt sie den Paul-Celan-Preis und den Jane-Scatcherd-Preis.

© Rowohlt Verlag

Produktdetails

- rororo Taschenbücher 22500

- Verlag: Rowohlt TB.

- Originaltitel: La Peste

- 102. Aufl.

- Seitenzahl: 349

- Erscheinungstermin: 21. Februar 2001

- Deutsch

- Abmessung: 188mm x 26mm

- Gewicht: 314g

- ISBN-13: 9783499225000

- ISBN-10: 349922500X

- Artikelnr.: 07629933

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Camus irrt sich nicht in seinem Roman. Das Drama sind nicht die, die durch die Hintertür zum Friedhof entwischten - und für die die Angst vor der Pest endlich vorbei war -, sondern die Lebenden, die in ihren stickigen Schlafzimmern Blut schwitzten, ohne der belagerten Stadt entfliehen zu können. Gabriel Garcia Márquez

Albert Camus beschreibt die Entwicklung und Auswirkungen der Pest in der französischen Präfektur Oran an der algerischen Küste im Jahr 194' aus der Perspektive von Dr. Bernard Rieux, einem couragierten Arzt, der gegen die Seuche ankämpft.

Zu Beginn sterben die Ratten und …

Mehr

Albert Camus beschreibt die Entwicklung und Auswirkungen der Pest in der französischen Präfektur Oran an der algerischen Küste im Jahr 194' aus der Perspektive von Dr. Bernard Rieux, einem couragierten Arzt, der gegen die Seuche ankämpft.

Zu Beginn sterben die Ratten und später die Menschen. Über Oran wird der Ausnahmezustand verhängt. Niemand darf die Stadt verlassen. Das geordnete Leben in der Stadt bricht zusammen. Die Menschen verkriechen sich in ihren Wohnungen.

Der atheistische Arzt Rieux kämpft aktiv gegen die Seuche an, während der Jesuitenpater Paneloux in seiner Predigt die Pest als Strafe Gottes zur Züchtigung des Menschen bezeichnet. Die Protagonisten gehen unterschiedlich mit der Situation um.

Es sind Handlungsorientierung, Liebe und Solidarität gefragt, statt Egoismus, Aberglaube und Fatalismus, auch wenn die Situation absurd erscheint. Wer die Absurdität in den Fokus rückt, verliert den Kampf gegen die Seuche.

Die Pest ist gekommen wie eine finstere Wolke und sie verschwindet auch irgendwann wieder, ohne, dass die Betroffenen es erklären können. Sie steht metaphysisch für das Böse, welches die Menschheit von Zeit zu Zeit heimsucht.

Es ist kein Zufall, dass der Roman in den 1940er Jahren entstanden ist. Das Böse steht sinnbildlich für die Okkupation Frankreichs durch die Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Auch wenn die Gefahr gebannt ist, bleibt das Böse im Menschen latent vorhanden.

Weniger

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Ich bin Buchhändlerin und habe dieses Buch schon mehrmals gelesen und verschenkt. Nachdem ich den Film "Labyrinth der Wörter" gelesen und als DVD gesehen habe habe ich es mir nochmals gekauft und auch gelesen. Es ist eine Bereicherung für jeden Leser.

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Klassiker, der depressiv macht

Klar, ich denke beim Lesen des Romans an den Ebola-Ausbruch in Afrika. Und sicher ist der Ausbruch einer Epidemie eine Sondersituation für alle Bewohner dieser Stadt, hier Oran.

Man merkt dem Autor sein Hang zur Absurdität an. Der Roman wurde sehr gut auf …

Mehr

Klassiker, der depressiv macht

Klar, ich denke beim Lesen des Romans an den Ebola-Ausbruch in Afrika. Und sicher ist der Ausbruch einer Epidemie eine Sondersituation für alle Bewohner dieser Stadt, hier Oran.

Man merkt dem Autor sein Hang zur Absurdität an. Der Roman wurde sehr gut auf Wikipedia interpretiert. Ich bewundere die Darstellung der Figuren, fand den Roman aber so deprimierend, dass ich ihn am liebsten weggelegt hätte. Daher 3 Sterne.

Weniger

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Zwischen den Toten der Nacht und den Sterbenden des Tages

In seinem Roman «Die Pest» von 1947 hat Nobelpreisträger Albert Camus viel selbst Erlebtes verarbeitet, wozu neben dem Handlungsort Oran insbesondere das Bedrückende der politischen und militärischen Situation im …

Mehr

Zwischen den Toten der Nacht und den Sterbenden des Tages

In seinem Roman «Die Pest» von 1947 hat Nobelpreisträger Albert Camus viel selbst Erlebtes verarbeitet, wozu neben dem Handlungsort Oran insbesondere das Bedrückende der politischen und militärischen Situation im besetzten Frankreich, seine langen Klinikaufenthalte wegen seiner Tuberkulose und die ebenfalls lange Trennung von seiner Frau gehören. Innerhalb seiner mit existentialistischen Motiven angereicherten Philosophie des Absurden erscheint hier dominant das Element der Revolte im Sinne von Auflehnung, von Protest gegen die Zumutung des Daseins, die unbegreifliche Sinnlosigkeit der menschlichen Existenz. Und zur Revolte als ständiger Handlungsmaxime im Werk von Camus gehört untrennbar die Solidarität, der uneingeschränkte Respekt vor dem anderen. Insoweit ist der berühmte Roman eine Art groß angelegte Meditation über die menschliche Existenz als solche. Das Nobelkomitee erkannte ihm den Preis zu «für seine bedeutungsvolle Verfasserschaft, die mit scharfsichtigem Ernst menschliche Gewissensprobleme in unserer Zeit beleuchtet».

Zum Elend dieser Welt zählt für den Menschen ohne Zweifel an erster Stelle der Tod als unabwendbarer Endpunkt seiner Existenz. Und eine tödliche Seuche wie die Pest wirft da natürlich zuallererst die Frage der Theodizee auf, das menschliche Dasein scheint in Hinblick darauf absurd, ein um sich greifender Atheismus ist die Folge. Als Gegenkräfte nennt Camus vor allem die Solidarität, die er als neue Art des Humanismus begreift, sowie Freundschaft und Liebe, für die es sich zu kämpfen lohne und die zusammen jene menschliche «Wärme» erzeugen können, die er als elementarstes Bedürfnis der Menschheit definiert.

Ein Ich-Erzähler berichtet von einem seltsamen, rasant um sich greifenden Rattensterben in der algerischen Hafenstadt Oran in den 1940er Jahren. Der Protagonist Dr. Bernhard Rieux deutet anhand der Symptome die sich ebenfalls häufenden Todesfälle unter den Bewohnern schon bald als Beginn einer Pestepidemie und stemmt sich selbstlos der schrecklichen Seuche entgegen. Der Ausnahmezustand wird ausgerufen und die Stadt nach außen hin komplett abgeriegelt. In den folgenden Monaten herrscht in dem als ganze Stadt in Quarantäne genommenen Oran der «Schwarze Tod», dem gegenüber sich der Arzt wie Sisyphos fühlt. Die Deutung der Pest durch Pater Paneloux als Strafe Gottes für die sündigen Menschen lässt Rieux nicht gelten, er gerät darüber in einen heftigen Disput mit ihm. Während des sich in fünf Phasen über ein ganzes Jahr hinweg ersteckenden Verlaufs der Pest begegnet der Leser einer Reihe von Figuren, mit denen Rieux in Kontakt ist. Da ist sein politisch engagierter Nachbar Tarrou, oder der auswärtige Journalist Rambert, der in Oran von der Pest überrascht wurde und nun mit gefangen ist, der verhinderte Schriftsteller Grand, der einen Roman schreiben will, aber schon am ersten Satz scheitert, oder Cottard, ein zwielichtiger Rentner, der von der Pest profitiert und am Ende verrückt wird.

In diesen metaphysischen Roman des Bösen, verkörpert durch die tödliche Seuche, haben Zeitgenossen Anspielungen auf den Zweiten Weltkrieg und die Résistance hinein interpretiert. Die literarische Qualität des Romans kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Lektüre gelinde gesagt beschwerlich ist, nicht nur der bedrückenden Thematik wegen. Denn wenn Rieux, der sich letztendlich als der wahre Erzähler outet, immer wieder durch die staubigen Gassen Orans flaniert, dabei seine Freunde trifft und mit ihnen endlose Gespräche über die Pest führt, ohne dass wirklich etwas geschieht, dann gerät die Lektüre irgendwann zur Geduldsprobe. «Frühmorgens weht ein leichter Wind durch die noch ausgestorbene Stadt. Um diese Stunde zwischen den Toten der Nacht und den Sterbenden des Tages scheint die Pest ihr Wüten zu unterbrechen und wieder Atem zu schöpfen». Sätze fast identischen Inhalts finden sich gleich hundertfach, weniger wäre hier wirklich mehr gewesen!

Weniger

Antworten 2 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für