Thomas Mann

Gebundenes Buch

Der Zauberberg

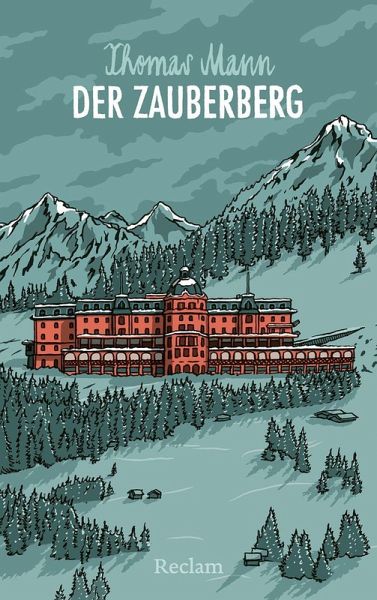

Der Jahrhundert-Roman prachtvoll illustriert

Illustrator: Hülsmann, Jörg

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Thomas Manns Meisterwerk neu erleben Einen Klassiker der Weltliteratur neu entdecken: Der aufwendig gestaltete Band verknüpft Thomas Manns vielschichtigen Roman mit atmosphärischen Illustrationen, die das Davoser Sanatorium, die Figuren und die geistigen Spannungen der Zeit visuell erfahrbar machen. Mit eindrucksvollen Bildwelten, sorgfältig gesetztem Text und einem klugen Nachwort eröffnet die illustrierte Ausgabe neue Perspektiven auf Hans Castorps Reise in das Davoser Sanatorium, auf die großen Gegensätze von Leben und Tod, Zeit und Ewigkeit, Geist und Körper - und macht so den berü...

Thomas Manns Meisterwerk neu erleben Einen Klassiker der Weltliteratur neu entdecken: Der aufwendig gestaltete Band verknüpft Thomas Manns vielschichtigen Roman mit atmosphärischen Illustrationen, die das Davoser Sanatorium, die Figuren und die geistigen Spannungen der Zeit visuell erfahrbar machen. Mit eindrucksvollen Bildwelten, sorgfältig gesetztem Text und einem klugen Nachwort eröffnet die illustrierte Ausgabe neue Perspektiven auf Hans Castorps Reise in das Davoser Sanatorium, auf die großen Gegensätze von Leben und Tod, Zeit und Ewigkeit, Geist und Körper - und macht so den berühmten Zeitroman auf neue Weise zugänglich. Eine exklusiv ausgestattete Ausgabe mit dreifarbigem Druck, farbigem Vorsatzpapier, Fadenheftung und Lesebändchen. - Das Jahrhundert-Werk als hochwertig illustrierte Ausgabe - ein ästhetisch anspruchsvolles Geschenk- und Sammlerbuch - Der Originaltext in moderner Typografie - ideal auch für Einsteiger:innen - Mit einem kundigen Nachwort zur Entstehungsgeschichte und Wirkung des Romans

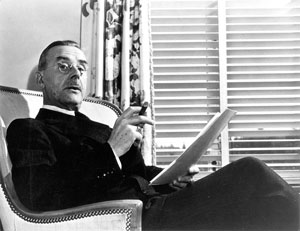

Thomas Mann (1875-1955) zählt zu den größten deutschsprachigen Schriftstellern des 20. Jahrhunderts. Julia Schöll, geb. 1971, ist Professorin in Braunschweig mit Forschungsschwerpunkten in der Zeit um 1800, der Klassischen Moderne, der Gegenwartsliteratur sowie in Kulturtheorie, Intermedialität und Poetologien und arbeitete an der Großen Kommentierten Werkausgabe Thomas Manns mit. Jörg Hülsmann, geb. 1974, studierte Illustration in Düsseldorf und Hamburg. Er arbeitet als Buchgestalter und freier Illustrator, zeichnet für verschiedene Buchverlage, Magazine, Museen und kulturelle Institutionen und entwickelt freie Buchprojekte. Er lebt mit seiner Familie in Berlin. Pauline Altmann, geb. 1985, studierte Kommunikationsdesign mit Schwerpunkt Typografie in Potsdam. Die freiberufliche Buchgestalterin, Typografin und Grafikdesignerin gestaltet seit 2013 mit Judith Schalansky die Buchreihe 'Naturkunden' sowie seit 2016 die Publikationen des DLA Marbach.

Thomas Mann 1944.© S.Fischer Verlag

Produktdetails

- Verlag: Reclam Philipp Jun. / Reclam, Philipp, jun. Verlag GmbH

- Seitenzahl: 1008

- Erscheinungstermin: 11. Februar 2026

- Deutsch

- ISBN-13: 9783150115381

- ISBN-10: 3150115388

- Artikelnr.: 74895827

Herstellerkennzeichnung

Reclam Philipp Jun.

Siemensstr. 32

71254 Ditzingen

auslieferung@reclam.de

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 24.02.2013

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 24.02.2013Sein letztes Jahr

Vor hundert Jahren begann Hans Castorps Untergang und die Zeit der großen Gereiztheit hatte die Welt erfasst. Was wir lesen, wenn wir heute den "Zauberberg" lesen

Es gibt keine Zeit mehr, nur noch Geschwindigkeit. Ein Jahr wie ein Onlinetag. Die Moden rasen dahin wie die Monate.

Von Frank Schirrmacher

Fast schon der Februar wieder vorbei? Jetzt aber schnell. Schnell zurück zu unserem alten Bekannten, ehe die Flut, von der er noch gar nichts ahnt, ihn hinwegspült. Zurück zu jenen Gestalten, die Florian Illies in seinem Buch "1913" so wundervoll wiederbelebt hat; aber nun noch ein Stück tiefer hinein in den Bergwerkstollen des Zauberbergs, in den Roman der Epoche.

Hans

Vor hundert Jahren begann Hans Castorps Untergang und die Zeit der großen Gereiztheit hatte die Welt erfasst. Was wir lesen, wenn wir heute den "Zauberberg" lesen

Es gibt keine Zeit mehr, nur noch Geschwindigkeit. Ein Jahr wie ein Onlinetag. Die Moden rasen dahin wie die Monate.

Von Frank Schirrmacher

Fast schon der Februar wieder vorbei? Jetzt aber schnell. Schnell zurück zu unserem alten Bekannten, ehe die Flut, von der er noch gar nichts ahnt, ihn hinwegspült. Zurück zu jenen Gestalten, die Florian Illies in seinem Buch "1913" so wundervoll wiederbelebt hat; aber nun noch ein Stück tiefer hinein in den Bergwerkstollen des Zauberbergs, in den Roman der Epoche.

Hans

Mehr anzeigen

Castorp auf dem Berghof. Es ist sein sechstes und vorletztes Jahr. Gar nicht leicht, ihn im Jahr 1913 dingfest zu machen. Der Roman selbst ist schon ins Rollen und Rutschen geraten, es geht immer schneller hinab mit dem Erzählstrom. Man müsste eine Stecknadel nehmen und sie irgendwo in das siebente und letzte Kapitel des Werks hineinstechen. So haben das Entdecker mit Landkarten gemacht. So macht Thomas Mann es mit der Zeit.

Sticht man hinein, erkennt man, wie sehr man im Heute angekommen ist. Hier am Ende der Geschichte, die uns im Jahre 2013 genau hundert Jahre von der erzählten Zeit des Jahres 1913 trennt (und das verwirrenderweise auch das Jahr ist, in dem der echte Thomas Mann überhaupt den echten "Zauberberg" zu schreiben begann), hier also unter dem Datum "Berghof 1913" gibt es eigentlich gar keine Zeit mehr, nur noch Geschwindigkeit. Ein Jahr wie ein Onlinetag. Die Moden rasen dahin wie die Monate. Eben haben die Sanatoriumsgäste sich noch wie verrückt mit Fotografieren und dem Herumschicken und -schenken von Fotos beschäftigt, und dann kommt schon die nächste Erfindung, der "Musiksarg", das Grammophon, das es erlaubt, Musik mehr oder minder mobil, jedenfalls ohne Zuhilfenahme eines Instruments oder gar eines ganzen Orchesters zu hören. Hundert Jahre dauert es, bis das Grammophon im Fotoapparat und der Fotoapparat im Grammophon steckt, und heute befinden sich auch noch die Zeitungen in dem gleichen winzigen Gerät (und der Lageplan von Davos und auch der ganze "Zauberberg"-Roman) - eine Vorstellung, die bei unserem Bekannten einen irren Blick ausgelöst hätte. Zeitungen liest er sowieso keine, was sich ein Jahr später, als ihn der Krieg unvorbereitet trifft, als Nachteil erweisen sollte.

Es steht nicht gut heute vor hundert Jahren im Sanatorium "Berghof". Einst waren nur die Lungen vergiftet, jetzt sind es die Köpfe. "Der große Stumpfsinn" hatte, wie der Erzähler schreibt, seine Bewohner schon eine ganze Weile mit seinem Bann belegt, und nun wird er zur Krankheit, er wird gewissermaßen grüner und böser, und jeden neu Hinzutretenden überkommt er sofort wie ein böser Atem, dessen Keime in der Luft liegen. Die Infektion, die im Jahre 1913 in dem vornehmen Haus herrscht, ist schlimmer und offenbar unheilbarer als die Lungenkrankheit, und sie trägt den Namen "Die große Gereiztheit", eine Mischung aus schlechter Laune, bad karma und Ressentiment. "Was gab es denn? Was lag in der Luft? - Zanksucht. Kriselnde Gereiztheit. Namenlose Ungeduld. Eine allgemeine Neigung zu giftigem Wortwechsel, zum Wutausbruch, ja zum Handgemenge." Man sieht: Das ging auch ohne Internet.

So also trifft man Hans Castorp an, und Leser des Romans wissen, dass damit natürlich auf die großen Gereiztheiten im Flachland angespielt werden soll, auf die Unruhen und Konflikte der europäischen Völker und ihrer Herrscher, die bald zum Ausbruch kommen würden. Aber während die Geschichtsbücher von "Spannungen" reden, wenn es um Staaten geht, ist es viel interessanter, heute noch einmal die Psychopathologie des Alltagslebens in einem der großen Romane der Weltliteratur zu studieren. So ineinanderfließend die Jahre Hans Castorps am Ende sind, es ist aus heutigem Abstand immer noch faszinierend zu sehen, wie Thomas Mann durch die "große Gereiztheit" des Jahres 1913 die ersten Keime der neuen Volkskrankheiten der anbrechenden Epoche in die Atmosphäre seines Buches eindringen lässt.

Der erste Antisemit taucht auf, ein Vergifter, wie er in den Räumen des "Zauberbergs" noch niemals gesehen wurde, und mit ihm die Vorboten von Rassenwahn und Hass. Herr Wiedemann liest auch keine Zeitungen und bestimmt keine Bücher, hält dafür aber "Die arische Leuchte" im Abonnement. Lichtjahre entfernt scheinen in diesem Augenblick all jene Kapitel, in denen von Humaniora, Aufklärung, Vernunft und auch vom Gottesstaat geredet wurde - und genau das sollen sie auch. Wiedemanns Geisteskrankheit tritt in diesen durch und durch diskursiven Roman ein wie eine Naturgewalt. Die Beschleunigung ist nicht nur ein Erzählprinzip des Romans, sie ist das Abbild der politischen Dynamiken, die längst den Kontinent ergriffen haben.

Ohne es auszusprechen, kündigt der Roman im Jahre 1913 eine neue Epoche an, die weit über den "Donnerschlag" des Ersten Weltkriegs hinausweist. Natürlich war Thomas Mann kein Hellseher. Aber - um die Zahlenkonfusion komplett zu machen - er begann den "Zauberberg" zwar 1913, aber das Kapitel, das heute vor hundert Jahren spielt, schrieb er erst knapp zehn Jahre später: zu einem Zeitpunkt, als, besonders in München, niemandem entgehen konnte, dass die Wiedemanns den Krieg überlebt hatten.

Das alles wäre nicht aufschreibenswert, wenn es sich nicht im Kosmos des Romans ereignen würde. Der "Zauberberg" ist nicht nur seit Generationen für jeden Leser eine lebenslange Verführung, der Welt ein für alle Mal abhandenzukommen: ein Leben außerhalb von Erwartungen und Ansprüchen anderer, ein Dasein, der Selbsterkenntnis und Liebe gewidmet, wobei auch diese Liebe vergeblich, aber keineswegs lebensgefährlich ist. Der Roman ist aber vor allem das große Dementi eines alten Traums von Aufklärern, Bildungsbürgern und Geistes-Ärzten aller Art: der Hoffnung, der Mensch könne einen Zustand der Reflexion und Verinnerlichung erreichen, die ihn immun macht gegen Infektionen und Bazillen aller Art.

Diese letzte Erkenntnis, dass Denken zur Krankheit und das heißt: zur Ideologie werden kann, ist der Zustand, in dem wir unseren alten Bekannten heute vor hundert Jahren antreffen könnten - wenn er denn je gelebt hätte. Kein Wunder, dass Naphta, der an sich und seiner Ideologie leidende Seelenterrorist, jetzt gleich (im Februar 1914) Selbstmord begehen wird. Die Zeit der großen und bösen Gedanken endet, wenn Gedanken zu Taten werden. Die Übergangszeit ist eine gleichsam sensorische Phase. Eine Phase, in der Gedanken gewissermaßen sofort die Nerven reizen, eine Ära der Ungeduld, des Hasses, des Streits, der "großen Gereiztheit".

Wie groß war die Intuition Thomas Manns, diesen zweiten großen Teil der Jahrhundertkatastrophe so vorausgespürt zu haben. Und welcher Stich ins schlichtweg Unheimliche, wenn man sich klarmacht, dass in dem Augenblick, wo Hans Castorps "Berghof", dieser Ort der europäischen Kontemplation, auf dem Schreibtisch des Schriftstellers buchstäblich auseinanderfliegt, ein anderer "Berghof" im Begriff ist, zum Symbol dieses neuen Unglücks zu werden.

Wer braucht Zeitreisen, wo es Romane gibt? Hans Castorp 1913 zeigt uns den Menschen, der nicht ahnt, was ein Jahr später kommt. Thomas Mann 1923 zeigt uns einen Autor, der, nun aus dem Wissen, was geschah, seine Leser gegen den Ausbruch einer neuen Krankheit impfen will, nicht ahnend, wie schlimm es genau zehn Jahre später wirklich werden sollte. Und nicht ahnend, dass das Manuskript des "Zauberbergs", das jetzt im Oktober 1923 fast fertig war, in den Bombennächten des Zweiten Weltkriegs verbrennen würde.

Hans Castorp 1913 - das ist keine Fiktion, das ist längst Bestandteil einer Wirklichkeit geworden, die durch das Buch selbst verändert wurde. Man muss sich vorstellen, wer das alles las und in seinem Kopf behielt, ohne Suchmaschine und digitalen Speicher. "Die Größe der Darstellung ist unerhört", schrieb einer, der das Werk kurz nach Erscheinen las, an seine Studentin, ". . . dass das Dasein von seiner Umwelt gelebt wird und nur vermeintlich selbst lebt, das ist mit einer Meisterschaft angesetzt, dass ich vorläufig einzig darauf konzentriert bleibe." So schrieb es Martin Heidegger in einem Brief an Hannah Arendt. Immunisiert hat es ihn nicht.

Eine Selbstimpfung mit ungewissem Ausgang ist der "Zauberberg" bis heute geblieben und eine Sensibilitätsschulung für das Eintreten unerwarteter Ereignisse.

Wir haben Hans Castorp noch einmal kurz am Jackett festgehalten in seinem letzten, fast schon zu Ende gehenden Jahr. Gleich verschwindet er. Aber wer ihn noch nicht kannte oder wer ihn vergaß und wer im Februar 2013 einmal mit einem umgedrehten Fernglas auf sich selbst zurückblicken will, der hat es gut: Er muss den "Zauberberg" einfach nur lesen. Er tut gut. Er verändert die Luft, die wir atmen.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Sticht man hinein, erkennt man, wie sehr man im Heute angekommen ist. Hier am Ende der Geschichte, die uns im Jahre 2013 genau hundert Jahre von der erzählten Zeit des Jahres 1913 trennt (und das verwirrenderweise auch das Jahr ist, in dem der echte Thomas Mann überhaupt den echten "Zauberberg" zu schreiben begann), hier also unter dem Datum "Berghof 1913" gibt es eigentlich gar keine Zeit mehr, nur noch Geschwindigkeit. Ein Jahr wie ein Onlinetag. Die Moden rasen dahin wie die Monate. Eben haben die Sanatoriumsgäste sich noch wie verrückt mit Fotografieren und dem Herumschicken und -schenken von Fotos beschäftigt, und dann kommt schon die nächste Erfindung, der "Musiksarg", das Grammophon, das es erlaubt, Musik mehr oder minder mobil, jedenfalls ohne Zuhilfenahme eines Instruments oder gar eines ganzen Orchesters zu hören. Hundert Jahre dauert es, bis das Grammophon im Fotoapparat und der Fotoapparat im Grammophon steckt, und heute befinden sich auch noch die Zeitungen in dem gleichen winzigen Gerät (und der Lageplan von Davos und auch der ganze "Zauberberg"-Roman) - eine Vorstellung, die bei unserem Bekannten einen irren Blick ausgelöst hätte. Zeitungen liest er sowieso keine, was sich ein Jahr später, als ihn der Krieg unvorbereitet trifft, als Nachteil erweisen sollte.

Es steht nicht gut heute vor hundert Jahren im Sanatorium "Berghof". Einst waren nur die Lungen vergiftet, jetzt sind es die Köpfe. "Der große Stumpfsinn" hatte, wie der Erzähler schreibt, seine Bewohner schon eine ganze Weile mit seinem Bann belegt, und nun wird er zur Krankheit, er wird gewissermaßen grüner und böser, und jeden neu Hinzutretenden überkommt er sofort wie ein böser Atem, dessen Keime in der Luft liegen. Die Infektion, die im Jahre 1913 in dem vornehmen Haus herrscht, ist schlimmer und offenbar unheilbarer als die Lungenkrankheit, und sie trägt den Namen "Die große Gereiztheit", eine Mischung aus schlechter Laune, bad karma und Ressentiment. "Was gab es denn? Was lag in der Luft? - Zanksucht. Kriselnde Gereiztheit. Namenlose Ungeduld. Eine allgemeine Neigung zu giftigem Wortwechsel, zum Wutausbruch, ja zum Handgemenge." Man sieht: Das ging auch ohne Internet.

So also trifft man Hans Castorp an, und Leser des Romans wissen, dass damit natürlich auf die großen Gereiztheiten im Flachland angespielt werden soll, auf die Unruhen und Konflikte der europäischen Völker und ihrer Herrscher, die bald zum Ausbruch kommen würden. Aber während die Geschichtsbücher von "Spannungen" reden, wenn es um Staaten geht, ist es viel interessanter, heute noch einmal die Psychopathologie des Alltagslebens in einem der großen Romane der Weltliteratur zu studieren. So ineinanderfließend die Jahre Hans Castorps am Ende sind, es ist aus heutigem Abstand immer noch faszinierend zu sehen, wie Thomas Mann durch die "große Gereiztheit" des Jahres 1913 die ersten Keime der neuen Volkskrankheiten der anbrechenden Epoche in die Atmosphäre seines Buches eindringen lässt.

Der erste Antisemit taucht auf, ein Vergifter, wie er in den Räumen des "Zauberbergs" noch niemals gesehen wurde, und mit ihm die Vorboten von Rassenwahn und Hass. Herr Wiedemann liest auch keine Zeitungen und bestimmt keine Bücher, hält dafür aber "Die arische Leuchte" im Abonnement. Lichtjahre entfernt scheinen in diesem Augenblick all jene Kapitel, in denen von Humaniora, Aufklärung, Vernunft und auch vom Gottesstaat geredet wurde - und genau das sollen sie auch. Wiedemanns Geisteskrankheit tritt in diesen durch und durch diskursiven Roman ein wie eine Naturgewalt. Die Beschleunigung ist nicht nur ein Erzählprinzip des Romans, sie ist das Abbild der politischen Dynamiken, die längst den Kontinent ergriffen haben.

Ohne es auszusprechen, kündigt der Roman im Jahre 1913 eine neue Epoche an, die weit über den "Donnerschlag" des Ersten Weltkriegs hinausweist. Natürlich war Thomas Mann kein Hellseher. Aber - um die Zahlenkonfusion komplett zu machen - er begann den "Zauberberg" zwar 1913, aber das Kapitel, das heute vor hundert Jahren spielt, schrieb er erst knapp zehn Jahre später: zu einem Zeitpunkt, als, besonders in München, niemandem entgehen konnte, dass die Wiedemanns den Krieg überlebt hatten.

Das alles wäre nicht aufschreibenswert, wenn es sich nicht im Kosmos des Romans ereignen würde. Der "Zauberberg" ist nicht nur seit Generationen für jeden Leser eine lebenslange Verführung, der Welt ein für alle Mal abhandenzukommen: ein Leben außerhalb von Erwartungen und Ansprüchen anderer, ein Dasein, der Selbsterkenntnis und Liebe gewidmet, wobei auch diese Liebe vergeblich, aber keineswegs lebensgefährlich ist. Der Roman ist aber vor allem das große Dementi eines alten Traums von Aufklärern, Bildungsbürgern und Geistes-Ärzten aller Art: der Hoffnung, der Mensch könne einen Zustand der Reflexion und Verinnerlichung erreichen, die ihn immun macht gegen Infektionen und Bazillen aller Art.

Diese letzte Erkenntnis, dass Denken zur Krankheit und das heißt: zur Ideologie werden kann, ist der Zustand, in dem wir unseren alten Bekannten heute vor hundert Jahren antreffen könnten - wenn er denn je gelebt hätte. Kein Wunder, dass Naphta, der an sich und seiner Ideologie leidende Seelenterrorist, jetzt gleich (im Februar 1914) Selbstmord begehen wird. Die Zeit der großen und bösen Gedanken endet, wenn Gedanken zu Taten werden. Die Übergangszeit ist eine gleichsam sensorische Phase. Eine Phase, in der Gedanken gewissermaßen sofort die Nerven reizen, eine Ära der Ungeduld, des Hasses, des Streits, der "großen Gereiztheit".

Wie groß war die Intuition Thomas Manns, diesen zweiten großen Teil der Jahrhundertkatastrophe so vorausgespürt zu haben. Und welcher Stich ins schlichtweg Unheimliche, wenn man sich klarmacht, dass in dem Augenblick, wo Hans Castorps "Berghof", dieser Ort der europäischen Kontemplation, auf dem Schreibtisch des Schriftstellers buchstäblich auseinanderfliegt, ein anderer "Berghof" im Begriff ist, zum Symbol dieses neuen Unglücks zu werden.

Wer braucht Zeitreisen, wo es Romane gibt? Hans Castorp 1913 zeigt uns den Menschen, der nicht ahnt, was ein Jahr später kommt. Thomas Mann 1923 zeigt uns einen Autor, der, nun aus dem Wissen, was geschah, seine Leser gegen den Ausbruch einer neuen Krankheit impfen will, nicht ahnend, wie schlimm es genau zehn Jahre später wirklich werden sollte. Und nicht ahnend, dass das Manuskript des "Zauberbergs", das jetzt im Oktober 1923 fast fertig war, in den Bombennächten des Zweiten Weltkriegs verbrennen würde.

Hans Castorp 1913 - das ist keine Fiktion, das ist längst Bestandteil einer Wirklichkeit geworden, die durch das Buch selbst verändert wurde. Man muss sich vorstellen, wer das alles las und in seinem Kopf behielt, ohne Suchmaschine und digitalen Speicher. "Die Größe der Darstellung ist unerhört", schrieb einer, der das Werk kurz nach Erscheinen las, an seine Studentin, ". . . dass das Dasein von seiner Umwelt gelebt wird und nur vermeintlich selbst lebt, das ist mit einer Meisterschaft angesetzt, dass ich vorläufig einzig darauf konzentriert bleibe." So schrieb es Martin Heidegger in einem Brief an Hannah Arendt. Immunisiert hat es ihn nicht.

Eine Selbstimpfung mit ungewissem Ausgang ist der "Zauberberg" bis heute geblieben und eine Sensibilitätsschulung für das Eintreten unerwarteter Ereignisse.

Wir haben Hans Castorp noch einmal kurz am Jackett festgehalten in seinem letzten, fast schon zu Ende gehenden Jahr. Gleich verschwindet er. Aber wer ihn noch nicht kannte oder wer ihn vergaß und wer im Februar 2013 einmal mit einem umgedrehten Fernglas auf sich selbst zurückblicken will, der hat es gut: Er muss den "Zauberberg" einfach nur lesen. Er tut gut. Er verändert die Luft, die wir atmen.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Sein letztes Jahr

Vor hundert Jahren begann Hans Castorps Untergang und die Zeit der großen Gereiztheit hatte die Welt erfasst. Was wir lesen, wenn wir heute den "Zauberberg" lesen

Es gibt keine Zeit mehr, nur noch Geschwindigkeit. Ein Jahr wie ein Onlinetag. Die Moden rasen dahin wie die Monate.

Von Frank Schirrmacher

Fast schon der Februar wieder vorbei? Jetzt aber schnell. Schnell zurück zu unserem alten Bekannten, ehe die Flut, von der er noch gar nichts ahnt, ihn hinwegspült. Zurück zu jenen Gestalten, die Florian Illies in seinem Buch "1913" so wundervoll wiederbelebt hat; aber nun noch ein Stück tiefer hinein in den Bergwerkstollen des Zauberbergs, in den Roman der Epoche.

Hans

Vor hundert Jahren begann Hans Castorps Untergang und die Zeit der großen Gereiztheit hatte die Welt erfasst. Was wir lesen, wenn wir heute den "Zauberberg" lesen

Es gibt keine Zeit mehr, nur noch Geschwindigkeit. Ein Jahr wie ein Onlinetag. Die Moden rasen dahin wie die Monate.

Von Frank Schirrmacher

Fast schon der Februar wieder vorbei? Jetzt aber schnell. Schnell zurück zu unserem alten Bekannten, ehe die Flut, von der er noch gar nichts ahnt, ihn hinwegspült. Zurück zu jenen Gestalten, die Florian Illies in seinem Buch "1913" so wundervoll wiederbelebt hat; aber nun noch ein Stück tiefer hinein in den Bergwerkstollen des Zauberbergs, in den Roman der Epoche.

Hans

Mehr anzeigen

Castorp auf dem Berghof. Es ist sein sechstes und vorletztes Jahr. Gar nicht leicht, ihn im Jahr 1913 dingfest zu machen. Der Roman selbst ist schon ins Rollen und Rutschen geraten, es geht immer schneller hinab mit dem Erzählstrom. Man müsste eine Stecknadel nehmen und sie irgendwo in das siebente und letzte Kapitel des Werks hineinstechen. So haben das Entdecker mit Landkarten gemacht. So macht Thomas Mann es mit der Zeit.

Sticht man hinein, erkennt man, wie sehr man im Heute angekommen ist. Hier am Ende der Geschichte, die uns im Jahre 2013 genau hundert Jahre von der erzählten Zeit des Jahres 1913 trennt (und das verwirrenderweise auch das Jahr ist, in dem der echte Thomas Mann überhaupt den echten "Zauberberg" zu schreiben begann), hier also unter dem Datum "Berghof 1913" gibt es eigentlich gar keine Zeit mehr, nur noch Geschwindigkeit. Ein Jahr wie ein Onlinetag. Die Moden rasen dahin wie die Monate. Eben haben die Sanatoriumsgäste sich noch wie verrückt mit Fotografieren und dem Herumschicken und -schenken von Fotos beschäftigt, und dann kommt schon die nächste Erfindung, der "Musiksarg", das Grammophon, das es erlaubt, Musik mehr oder minder mobil, jedenfalls ohne Zuhilfenahme eines Instruments oder gar eines ganzen Orchesters zu hören. Hundert Jahre dauert es, bis das Grammophon im Fotoapparat und der Fotoapparat im Grammophon steckt, und heute befinden sich auch noch die Zeitungen in dem gleichen winzigen Gerät (und der Lageplan von Davos und auch der ganze "Zauberberg"-Roman) - eine Vorstellung, die bei unserem Bekannten einen irren Blick ausgelöst hätte. Zeitungen liest er sowieso keine, was sich ein Jahr später, als ihn der Krieg unvorbereitet trifft, als Nachteil erweisen sollte.

Es steht nicht gut heute vor hundert Jahren im Sanatorium "Berghof". Einst waren nur die Lungen vergiftet, jetzt sind es die Köpfe. "Der große Stumpfsinn" hatte, wie der Erzähler schreibt, seine Bewohner schon eine ganze Weile mit seinem Bann belegt, und nun wird er zur Krankheit, er wird gewissermaßen grüner und böser, und jeden neu Hinzutretenden überkommt er sofort wie ein böser Atem, dessen Keime in der Luft liegen. Die Infektion, die im Jahre 1913 in dem vornehmen Haus herrscht, ist schlimmer und offenbar unheilbarer als die Lungenkrankheit, und sie trägt den Namen "Die große Gereiztheit", eine Mischung aus schlechter Laune, bad karma und Ressentiment. "Was gab es denn? Was lag in der Luft? - Zanksucht. Kriselnde Gereiztheit. Namenlose Ungeduld. Eine allgemeine Neigung zu giftigem Wortwechsel, zum Wutausbruch, ja zum Handgemenge." Man sieht: Das ging auch ohne Internet.

So also trifft man Hans Castorp an, und Leser des Romans wissen, dass damit natürlich auf die großen Gereiztheiten im Flachland angespielt werden soll, auf die Unruhen und Konflikte der europäischen Völker und ihrer Herrscher, die bald zum Ausbruch kommen würden. Aber während die Geschichtsbücher von "Spannungen" reden, wenn es um Staaten geht, ist es viel interessanter, heute noch einmal die Psychopathologie des Alltagslebens in einem der großen Romane der Weltliteratur zu studieren. So ineinanderfließend die Jahre Hans Castorps am Ende sind, es ist aus heutigem Abstand immer noch faszinierend zu sehen, wie Thomas Mann durch die "große Gereiztheit" des Jahres 1913 die ersten Keime der neuen Volkskrankheiten der anbrechenden Epoche in die Atmosphäre seines Buches eindringen lässt.

Der erste Antisemit taucht auf, ein Vergifter, wie er in den Räumen des "Zauberbergs" noch niemals gesehen wurde, und mit ihm die Vorboten von Rassenwahn und Hass. Herr Wiedemann liest auch keine Zeitungen und bestimmt keine Bücher, hält dafür aber "Die arische Leuchte" im Abonnement. Lichtjahre entfernt scheinen in diesem Augenblick all jene Kapitel, in denen von Humaniora, Aufklärung, Vernunft und auch vom Gottesstaat geredet wurde - und genau das sollen sie auch. Wiedemanns Geisteskrankheit tritt in diesen durch und durch diskursiven Roman ein wie eine Naturgewalt. Die Beschleunigung ist nicht nur ein Erzählprinzip des Romans, sie ist das Abbild der politischen Dynamiken, die längst den Kontinent ergriffen haben.

Ohne es auszusprechen, kündigt der Roman im Jahre 1913 eine neue Epoche an, die weit über den "Donnerschlag" des Ersten Weltkriegs hinausweist. Natürlich war Thomas Mann kein Hellseher. Aber - um die Zahlenkonfusion komplett zu machen - er begann den "Zauberberg" zwar 1913, aber das Kapitel, das heute vor hundert Jahren spielt, schrieb er erst knapp zehn Jahre später: zu einem Zeitpunkt, als, besonders in München, niemandem entgehen konnte, dass die Wiedemanns den Krieg überlebt hatten.

Das alles wäre nicht aufschreibenswert, wenn es sich nicht im Kosmos des Romans ereignen würde. Der "Zauberberg" ist nicht nur seit Generationen für jeden Leser eine lebenslange Verführung, der Welt ein für alle Mal abhandenzukommen: ein Leben außerhalb von Erwartungen und Ansprüchen anderer, ein Dasein, der Selbsterkenntnis und Liebe gewidmet, wobei auch diese Liebe vergeblich, aber keineswegs lebensgefährlich ist. Der Roman ist aber vor allem das große Dementi eines alten Traums von Aufklärern, Bildungsbürgern und Geistes-Ärzten aller Art: der Hoffnung, der Mensch könne einen Zustand der Reflexion und Verinnerlichung erreichen, die ihn immun macht gegen Infektionen und Bazillen aller Art.

Diese letzte Erkenntnis, dass Denken zur Krankheit und das heißt: zur Ideologie werden kann, ist der Zustand, in dem wir unseren alten Bekannten heute vor hundert Jahren antreffen könnten - wenn er denn je gelebt hätte. Kein Wunder, dass Naphta, der an sich und seiner Ideologie leidende Seelenterrorist, jetzt gleich (im Februar 1914) Selbstmord begehen wird. Die Zeit der großen und bösen Gedanken endet, wenn Gedanken zu Taten werden. Die Übergangszeit ist eine gleichsam sensorische Phase. Eine Phase, in der Gedanken gewissermaßen sofort die Nerven reizen, eine Ära der Ungeduld, des Hasses, des Streits, der "großen Gereiztheit".

Wie groß war die Intuition Thomas Manns, diesen zweiten großen Teil der Jahrhundertkatastrophe so vorausgespürt zu haben. Und welcher Stich ins schlichtweg Unheimliche, wenn man sich klarmacht, dass in dem Augenblick, wo Hans Castorps "Berghof", dieser Ort der europäischen Kontemplation, auf dem Schreibtisch des Schriftstellers buchstäblich auseinanderfliegt, ein anderer "Berghof" im Begriff ist, zum Symbol dieses neuen Unglücks zu werden.

Wer braucht Zeitreisen, wo es Romane gibt? Hans Castorp 1913 zeigt uns den Menschen, der nicht ahnt, was ein Jahr später kommt. Thomas Mann 1923 zeigt uns einen Autor, der, nun aus dem Wissen, was geschah, seine Leser gegen den Ausbruch einer neuen Krankheit impfen will, nicht ahnend, wie schlimm es genau zehn Jahre später wirklich werden sollte. Und nicht ahnend, dass das Manuskript des "Zauberbergs", das jetzt im Oktober 1923 fast fertig war, in den Bombennächten des Zweiten Weltkriegs verbrennen würde.

Hans Castorp 1913 - das ist keine Fiktion, das ist längst Bestandteil einer Wirklichkeit geworden, die durch das Buch selbst verändert wurde. Man muss sich vorstellen, wer das alles las und in seinem Kopf behielt, ohne Suchmaschine und digitalen Speicher. "Die Größe der Darstellung ist unerhört", schrieb einer, der das Werk kurz nach Erscheinen las, an seine Studentin, ". . . dass das Dasein von seiner Umwelt gelebt wird und nur vermeintlich selbst lebt, das ist mit einer Meisterschaft angesetzt, dass ich vorläufig einzig darauf konzentriert bleibe." So schrieb es Martin Heidegger in einem Brief an Hannah Arendt. Immunisiert hat es ihn nicht.

Eine Selbstimpfung mit ungewissem Ausgang ist der "Zauberberg" bis heute geblieben und eine Sensibilitätsschulung für das Eintreten unerwarteter Ereignisse.

Wir haben Hans Castorp noch einmal kurz am Jackett festgehalten in seinem letzten, fast schon zu Ende gehenden Jahr. Gleich verschwindet er. Aber wer ihn noch nicht kannte oder wer ihn vergaß und wer im Februar 2013 einmal mit einem umgedrehten Fernglas auf sich selbst zurückblicken will, der hat es gut: Er muss den "Zauberberg" einfach nur lesen. Er tut gut. Er verändert die Luft, die wir atmen.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Sticht man hinein, erkennt man, wie sehr man im Heute angekommen ist. Hier am Ende der Geschichte, die uns im Jahre 2013 genau hundert Jahre von der erzählten Zeit des Jahres 1913 trennt (und das verwirrenderweise auch das Jahr ist, in dem der echte Thomas Mann überhaupt den echten "Zauberberg" zu schreiben begann), hier also unter dem Datum "Berghof 1913" gibt es eigentlich gar keine Zeit mehr, nur noch Geschwindigkeit. Ein Jahr wie ein Onlinetag. Die Moden rasen dahin wie die Monate. Eben haben die Sanatoriumsgäste sich noch wie verrückt mit Fotografieren und dem Herumschicken und -schenken von Fotos beschäftigt, und dann kommt schon die nächste Erfindung, der "Musiksarg", das Grammophon, das es erlaubt, Musik mehr oder minder mobil, jedenfalls ohne Zuhilfenahme eines Instruments oder gar eines ganzen Orchesters zu hören. Hundert Jahre dauert es, bis das Grammophon im Fotoapparat und der Fotoapparat im Grammophon steckt, und heute befinden sich auch noch die Zeitungen in dem gleichen winzigen Gerät (und der Lageplan von Davos und auch der ganze "Zauberberg"-Roman) - eine Vorstellung, die bei unserem Bekannten einen irren Blick ausgelöst hätte. Zeitungen liest er sowieso keine, was sich ein Jahr später, als ihn der Krieg unvorbereitet trifft, als Nachteil erweisen sollte.

Es steht nicht gut heute vor hundert Jahren im Sanatorium "Berghof". Einst waren nur die Lungen vergiftet, jetzt sind es die Köpfe. "Der große Stumpfsinn" hatte, wie der Erzähler schreibt, seine Bewohner schon eine ganze Weile mit seinem Bann belegt, und nun wird er zur Krankheit, er wird gewissermaßen grüner und böser, und jeden neu Hinzutretenden überkommt er sofort wie ein böser Atem, dessen Keime in der Luft liegen. Die Infektion, die im Jahre 1913 in dem vornehmen Haus herrscht, ist schlimmer und offenbar unheilbarer als die Lungenkrankheit, und sie trägt den Namen "Die große Gereiztheit", eine Mischung aus schlechter Laune, bad karma und Ressentiment. "Was gab es denn? Was lag in der Luft? - Zanksucht. Kriselnde Gereiztheit. Namenlose Ungeduld. Eine allgemeine Neigung zu giftigem Wortwechsel, zum Wutausbruch, ja zum Handgemenge." Man sieht: Das ging auch ohne Internet.

So also trifft man Hans Castorp an, und Leser des Romans wissen, dass damit natürlich auf die großen Gereiztheiten im Flachland angespielt werden soll, auf die Unruhen und Konflikte der europäischen Völker und ihrer Herrscher, die bald zum Ausbruch kommen würden. Aber während die Geschichtsbücher von "Spannungen" reden, wenn es um Staaten geht, ist es viel interessanter, heute noch einmal die Psychopathologie des Alltagslebens in einem der großen Romane der Weltliteratur zu studieren. So ineinanderfließend die Jahre Hans Castorps am Ende sind, es ist aus heutigem Abstand immer noch faszinierend zu sehen, wie Thomas Mann durch die "große Gereiztheit" des Jahres 1913 die ersten Keime der neuen Volkskrankheiten der anbrechenden Epoche in die Atmosphäre seines Buches eindringen lässt.

Der erste Antisemit taucht auf, ein Vergifter, wie er in den Räumen des "Zauberbergs" noch niemals gesehen wurde, und mit ihm die Vorboten von Rassenwahn und Hass. Herr Wiedemann liest auch keine Zeitungen und bestimmt keine Bücher, hält dafür aber "Die arische Leuchte" im Abonnement. Lichtjahre entfernt scheinen in diesem Augenblick all jene Kapitel, in denen von Humaniora, Aufklärung, Vernunft und auch vom Gottesstaat geredet wurde - und genau das sollen sie auch. Wiedemanns Geisteskrankheit tritt in diesen durch und durch diskursiven Roman ein wie eine Naturgewalt. Die Beschleunigung ist nicht nur ein Erzählprinzip des Romans, sie ist das Abbild der politischen Dynamiken, die längst den Kontinent ergriffen haben.

Ohne es auszusprechen, kündigt der Roman im Jahre 1913 eine neue Epoche an, die weit über den "Donnerschlag" des Ersten Weltkriegs hinausweist. Natürlich war Thomas Mann kein Hellseher. Aber - um die Zahlenkonfusion komplett zu machen - er begann den "Zauberberg" zwar 1913, aber das Kapitel, das heute vor hundert Jahren spielt, schrieb er erst knapp zehn Jahre später: zu einem Zeitpunkt, als, besonders in München, niemandem entgehen konnte, dass die Wiedemanns den Krieg überlebt hatten.

Das alles wäre nicht aufschreibenswert, wenn es sich nicht im Kosmos des Romans ereignen würde. Der "Zauberberg" ist nicht nur seit Generationen für jeden Leser eine lebenslange Verführung, der Welt ein für alle Mal abhandenzukommen: ein Leben außerhalb von Erwartungen und Ansprüchen anderer, ein Dasein, der Selbsterkenntnis und Liebe gewidmet, wobei auch diese Liebe vergeblich, aber keineswegs lebensgefährlich ist. Der Roman ist aber vor allem das große Dementi eines alten Traums von Aufklärern, Bildungsbürgern und Geistes-Ärzten aller Art: der Hoffnung, der Mensch könne einen Zustand der Reflexion und Verinnerlichung erreichen, die ihn immun macht gegen Infektionen und Bazillen aller Art.

Diese letzte Erkenntnis, dass Denken zur Krankheit und das heißt: zur Ideologie werden kann, ist der Zustand, in dem wir unseren alten Bekannten heute vor hundert Jahren antreffen könnten - wenn er denn je gelebt hätte. Kein Wunder, dass Naphta, der an sich und seiner Ideologie leidende Seelenterrorist, jetzt gleich (im Februar 1914) Selbstmord begehen wird. Die Zeit der großen und bösen Gedanken endet, wenn Gedanken zu Taten werden. Die Übergangszeit ist eine gleichsam sensorische Phase. Eine Phase, in der Gedanken gewissermaßen sofort die Nerven reizen, eine Ära der Ungeduld, des Hasses, des Streits, der "großen Gereiztheit".

Wie groß war die Intuition Thomas Manns, diesen zweiten großen Teil der Jahrhundertkatastrophe so vorausgespürt zu haben. Und welcher Stich ins schlichtweg Unheimliche, wenn man sich klarmacht, dass in dem Augenblick, wo Hans Castorps "Berghof", dieser Ort der europäischen Kontemplation, auf dem Schreibtisch des Schriftstellers buchstäblich auseinanderfliegt, ein anderer "Berghof" im Begriff ist, zum Symbol dieses neuen Unglücks zu werden.

Wer braucht Zeitreisen, wo es Romane gibt? Hans Castorp 1913 zeigt uns den Menschen, der nicht ahnt, was ein Jahr später kommt. Thomas Mann 1923 zeigt uns einen Autor, der, nun aus dem Wissen, was geschah, seine Leser gegen den Ausbruch einer neuen Krankheit impfen will, nicht ahnend, wie schlimm es genau zehn Jahre später wirklich werden sollte. Und nicht ahnend, dass das Manuskript des "Zauberbergs", das jetzt im Oktober 1923 fast fertig war, in den Bombennächten des Zweiten Weltkriegs verbrennen würde.

Hans Castorp 1913 - das ist keine Fiktion, das ist längst Bestandteil einer Wirklichkeit geworden, die durch das Buch selbst verändert wurde. Man muss sich vorstellen, wer das alles las und in seinem Kopf behielt, ohne Suchmaschine und digitalen Speicher. "Die Größe der Darstellung ist unerhört", schrieb einer, der das Werk kurz nach Erscheinen las, an seine Studentin, ". . . dass das Dasein von seiner Umwelt gelebt wird und nur vermeintlich selbst lebt, das ist mit einer Meisterschaft angesetzt, dass ich vorläufig einzig darauf konzentriert bleibe." So schrieb es Martin Heidegger in einem Brief an Hannah Arendt. Immunisiert hat es ihn nicht.

Eine Selbstimpfung mit ungewissem Ausgang ist der "Zauberberg" bis heute geblieben und eine Sensibilitätsschulung für das Eintreten unerwarteter Ereignisse.

Wir haben Hans Castorp noch einmal kurz am Jackett festgehalten in seinem letzten, fast schon zu Ende gehenden Jahr. Gleich verschwindet er. Aber wer ihn noch nicht kannte oder wer ihn vergaß und wer im Februar 2013 einmal mit einem umgedrehten Fernglas auf sich selbst zurückblicken will, der hat es gut: Er muss den "Zauberberg" einfach nur lesen. Er tut gut. Er verändert die Luft, die wir atmen.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

»Der König der Vorleser!« DIE ZEIT über Gert Westphal

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Auch eine vierzig Jahre alte Aufnahme des Meister-Lesers Gert Westphal kann Kritikerin Sandra Kegel heute noch begeistern, wie sie angesichts seiner, leider gekürzten, Lesung von Thomas Manns "Zauberberg" festhält. Der atmosphärisch reiche Sanatoriumsroman um die Tuberkulose-Erkrankung des Protagonisten Hans Castorp eignet sich dabei aber auch besonders gut, um akustisch rezipiert zu werden, verrät Kegel, denn Mann selbst hat seine Bücher stets auf "Hörbarkeit" geprüft und im versammelten Familienkreis gelesen, um die Wirkung zu testen. Eine Wirkung, die Westphal auch ganz wunderbar ohne jegliche musikalische oder klangkünstlerische Einlagen erzielt, wie die Rezensentin versichert, die ob der Lebendigkeit, die der Sprecher den Figuren von Settembrini bis Madama Chauchat verleiht, ins Staunen gerät. So ist das Hörbuch hier nicht Zweitverwertung des Romans, sondern "Kunstwerk aus eigener Kraft", schließt sie.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Die CD ist ein Erlebnis, sie geht wegen des Sprechers Gert Westpfahl, wie Seide in´s Gehör und man wird süchtig. Ich habe sie quasi an einem Stück gehört, nun leider verliehen, will sie aber immer wieder hören. Jedes Replikat kommt dieser Ausgabe nicht nahe. Ich kann …

Mehr

Die CD ist ein Erlebnis, sie geht wegen des Sprechers Gert Westpfahl, wie Seide in´s Gehör und man wird süchtig. Ich habe sie quasi an einem Stück gehört, nun leider verliehen, will sie aber immer wieder hören. Jedes Replikat kommt dieser Ausgabe nicht nahe. Ich kann Sie nur heiß empfehlen, dann an Stellen, wo man das dicke kleingeschriebene Buch vielleicht zur Seite legen würde, werden diese durch das Hören zum weiteren Erleben....!!!

Weniger

Antworten 12 von 12 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 12 von 12 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Ein gigantisches Werk - aber nur für die, die sich wirklich die Muße nehmen, sich durchzubeißen. Besonders in der zweiten Hälfte nehmen philosophische Diskussionen überhand. Wer sich eine typisch

Mannsche Geschichte erwartet, die, zwar elegant geschrieben, doch relativ …

Mehr

Ein gigantisches Werk - aber nur für die, die sich wirklich die Muße nehmen, sich durchzubeißen. Besonders in der zweiten Hälfte nehmen philosophische Diskussionen überhand. Wer sich eine typisch

Mannsche Geschichte erwartet, die, zwar elegant geschrieben, doch relativ leicht verfolgbar ist (wie Buddenbrooks oder Felix Krull) wird enttäuscht sein.

Dennoch lesenswert.

Weniger

Antworten 8 von 9 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 8 von 9 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Ein Lebenswerk! Für die Geduld, sich durch circa tausend Seiten anspruchsvolle Lektüre durchzuarbeiten, wird man reich belohnt. Der Leser begleitet Hans Castorp, die Hauptfigur, bei seinem radikalen Lebenswandel. Drei Wochen wollte er auf dem "Zauberberg" bleiben. Daraus wurde …

Mehr

Ein Lebenswerk! Für die Geduld, sich durch circa tausend Seiten anspruchsvolle Lektüre durchzuarbeiten, wird man reich belohnt. Der Leser begleitet Hans Castorp, die Hauptfigur, bei seinem radikalen Lebenswandel. Drei Wochen wollte er auf dem "Zauberberg" bleiben. Daraus wurde eine neue Existenz, eine schwere Krankheit namens Verliebtheit und philosophische Erkenntnis, sinnlich und behutsam erzählt. Man sollte sich die Zeit nehmen, denn dieses Kunstwerk muss man gelesen haben. Der Leser wird staunen, weil ihm die Dinge, besonders was die unerwiderte Liebe betrifft, so wahr und so bekannt erscheinen.

Weniger

Antworten 7 von 10 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 7 von 10 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Einen simplen Plot und einen noch simpleren Helden, Liebe und Tod auf mehr als 1000 Seiten. Aber wieso wurde dieses Buch zum deutschsprachigen Klassiker schlechthin erklärt, zumal es gar nicht so einfach zu lesen ist? Die Sprache selbst macht dieses Buch aus, sie ist eigentlich die wahre …

Mehr

Einen simplen Plot und einen noch simpleren Helden, Liebe und Tod auf mehr als 1000 Seiten. Aber wieso wurde dieses Buch zum deutschsprachigen Klassiker schlechthin erklärt, zumal es gar nicht so einfach zu lesen ist? Die Sprache selbst macht dieses Buch aus, sie ist eigentlich die wahre Heldin. Thomas Mann beweist hier wozu die deutsche Sprache fähig ist. Die Vielfalt der Wörter und der außergewöhnliche Satzbau machen diese Lektüre zu einem besonderen Erlebnis. Die Streitgespräche zwischen den zwei total verschiedenen Intellektuellen Settembrini und Naphta, denen der einfache Castorp beiwohnt, waren und sind für mich ein absolutes Erlebnis, auch wenn ich das meiste davon nicht mal im Ansatz verstanden habe. Von Sokrates bis Nietzsche war alles dabei. Der ironische Erzählstil des Autors entlockte mir immer wieder mal ein Grinsen, wenn sich die beiden Eiferer im verbalen Kampf beinahe an die Kehle gingen. Mir war es gar nicht mal so wichtig, dass ich den Argumentationen nicht folgen konnte, es bleibt für mich ein besonderes Erlebnis.

Weniger

Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Der ursprünglich als Novelle konzipierte Roman entstand in der Zeit von 1913-1924 und sollte das groteske Gegenstück zu „Tod in Venedig“ sein. Inspiriert wurde Mann dazu während eines Besuches bei seiner Ehefrau, die sich wegen eines Lungenleidens in einem Davoser …

Mehr

Der ursprünglich als Novelle konzipierte Roman entstand in der Zeit von 1913-1924 und sollte das groteske Gegenstück zu „Tod in Venedig“ sein. Inspiriert wurde Mann dazu während eines Besuches bei seiner Ehefrau, die sich wegen eines Lungenleidens in einem Davoser Sanatorium aufhielt. Dies war meine erst vollständige Begegnung mit dem Zauberberg, in jüngeren Jahren verfügte ich noch nicht über das Durchhaltevermögen, das einem dieser Roman abverlangt. Dabei ist es keinesfalls eine kompliziert gesponnene Handlung, die den Leser fordert, es ist das Textverständnis. Ungezählte Anspielungen, Bezüge, Symbole und Metaphern aus Philosophie, Mythologie, Theologie und Musik müssen erkannt und in ihren Zusammenhang mit dem Text gebracht werden. Ich bin keineswegs so vermessen, zu behaupten, ich hätte sie alle erkannt. Mir stellt sich eher die Frage, ob das vollständige Verstehen des Werkes wirklich möglich ist. Aber ich denke, mit jedem Lesen nähert man sich dem Kern des Buchs ein Stückchen mehr und so ist ein re-read schon vorprogrammiert. Deshalb werde ich hier keine Bewertung abgeben, sondern nur ein paar meiner Gedanken zum Zauberberg formulieren. Der wunderbare Umgang mit der Sprache, der Thomas Mann zu eigen ist, macht das Lesen des Romans zum Erlebnis. Stellenweise wirkt sie sehr künstlerisch künstlich, aufgesetzt und verkopft, dann wieder bissig ironisch, aber diese Art zu schreiben ist wohl einmalig. Oft wird der Leser vom Erzähler direkt angesprochen. Da sind Momente, in denen man förmlich spürt, wie nahe dieser seinem Protagonisten steht. Andererseits gibt es wieder Passagen, in denen der Erzähler ihn völlig neutral und mit großer Distanziertheit betrachtet. Dieser Spagat zwischen Nähe und Distanz ist grandios gelungen. Einen großen Teil von „Der Zauberberg“ nehmen Betrachtungen von Zeit und Raum, Leben und Tod ein, sei dies in Gedankenspielen des Hans Castorp während seiner Liegekuren, in der Unterhaltung mit seinem Vetter, Joachim Ziemßen, in den Gesprächen mit seinen um ihn buhlenden Mentoren Settembrini und Naphta, oder in deren oft hitzig geführten Debatten. Diese in die Handlung implizierten Gedankengänge sind es wert, Zeit darauf zu verwenden, sie mitzugehen und weiterzuspinnen.

Die im Roman agierenden Figuren kommen in meinen Augen alle nicht über menschliches Mittelmaß hinaus, ein Punkt, der bei Hans Castorp direkt angesprochen wird. Aber gerade diese Mittelmäßigkeit wurde von Thomas ganz phantastisch umgesetzt. Vor dem Hintergrund von Krankheit und Tod, als Metapher für Untergang und Verfall, fehlt es an der Lichtgestalt, der positiv besetzten Person und trotzdem leidet das Werk darunter nicht.

Ein weiterer Aspekt, der mich stark beeindruckt hat, ist der Handlungsort, diese scheinbare Parallelwelt, in der die Uhren anders ticken und die Zeit sich nicht an die physikalischen Gesetze hält. Nur selten wird die Hermetik des Berghofs verlassen, kaum wird über den Tellerrand geschaut. Auch dem Zeitfluss passt sich der Roman an. Liest man über Hans Castorps ersten Aufenthaltstag im Sanatorium über 3 Kapitel, vergehen die folgenden sieben Jahre in nur vier weiteren Kapiteln. Abschließend kann ich für mich feststellen, dass ich froh bin, dieses literarische Meisterwerk gelesen zu haben, es war eine wirkliche Bereicherung meines Leserlebens.

Weniger

Antworten 4 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 4 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Einen simplen Plot und einen noch simpleren Helden, Liebe und Tod auf mehr als 1000 Seiten. Aber wieso wurde dieses Buch zum deutschsprachigen Klassiker schlechthin erklärt, zumal es gar nicht so einfach zu lesen ist? Die Sprache selbst macht dieses Buch aus, sie ist eigentlich die wahre …

Mehr

Einen simplen Plot und einen noch simpleren Helden, Liebe und Tod auf mehr als 1000 Seiten. Aber wieso wurde dieses Buch zum deutschsprachigen Klassiker schlechthin erklärt, zumal es gar nicht so einfach zu lesen ist? Die Sprache selbst macht dieses Buch aus, sie ist eigentlich die wahre Heldin. Thomas Mann beweist hier wozu die deutsche Sprache fähig ist. Die Vielfalt der Wörter und der außergewöhnliche Satzbau machen diese Lektüre zu einem besonderen Erlebnis. Die Streitgespräche zwischen den zwei total verschiedenen Intellektuellen Settembrini und Naphta, denen der einfache Castorp beiwohnt, waren und sind für mich ein absolutes Erlebnis, auch wenn ich das meiste davon nicht mal im Ansatz verstanden habe. Von Sokrates bis Nietzsche war alles dabei. Der ironische Erzählstil des Autors entlockte mir immer wieder mal ein Grinsen, wenn sich die beiden Eiferer im verbalen Kampf beinahe an die Kehle gingen. Mir war es gar nicht mal so wichtig, dass ich den Argumentationen nicht folgen konnte, es bleibt für mich ein besonderes Erlebnis.

Weniger

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Buch mit Leinen-Einband

Einen simplen Plot und einen noch simpleren Helden, Liebe und Tod auf mehr als 1000 Seiten. Aber wieso wurde dieses Buch zum deutschsprachigen Klassiker schlechthin erklärt, zumal es gar nicht so einfach zu lesen ist? Die Sprache selbst macht dieses Buch aus, sie ist eigentlich die wahre …

Mehr

Einen simplen Plot und einen noch simpleren Helden, Liebe und Tod auf mehr als 1000 Seiten. Aber wieso wurde dieses Buch zum deutschsprachigen Klassiker schlechthin erklärt, zumal es gar nicht so einfach zu lesen ist? Die Sprache selbst macht dieses Buch aus, sie ist eigentlich die wahre Heldin. Thomas Mann beweist hier wozu die deutsche Sprache fähig ist. Die Vielfalt der Wörter und der außergewöhnliche Satzbau machen diese Lektüre zu einem besonderen Erlebnis. Die Streitgespräche zwischen den zwei total verschiedenen Intellektuellen Settembrini und Naphta, denen der einfache Castorp beiwohnt, waren und sind für mich ein absolutes Erlebnis, auch wenn ich das meiste davon nicht mal im Ansatz verstanden habe. Von Sokrates bis Nietzsche war alles dabei. Der ironische Erzählstil des Autors entlockte mir immer wieder mal ein Grinsen, wenn sich die beiden Eiferer im verbalen Kampf beinahe an die Kehle gingen. Mir war es gar nicht mal so wichtig, dass ich den Argumentationen nicht folgen konnte, es bleibt für mich ein besonderes Erlebnis.

Weniger

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Buch mit Leinen-Einband

Bei einem Klassiker wie "Der Zauberberg" erübrigt sich eigentlich jeder Kommentar. Der Zauberberg entwickelt auf eine faszinierende Weise seinen eigenen Charme, seine eigene Zeit, in die man sich fallenlassen kann. Sehr ansprechend und gelungen ist die Auflage von S.Fischer im …

Mehr

Bei einem Klassiker wie "Der Zauberberg" erübrigt sich eigentlich jeder Kommentar. Der Zauberberg entwickelt auf eine faszinierende Weise seinen eigenen Charme, seine eigene Zeit, in die man sich fallenlassen kann. Sehr ansprechend und gelungen ist die Auflage von S.Fischer im Leineneinband.

Weniger

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Der junge Ingenieur Hans Castorp besucht seinen Vetter Joachim Ziehmßen im Lungen-Sanatorium in Davos. Was zunächst als dreiwöchiger Besuch geplant war, endet erst jäh durch die Wirren des ersten Weltkrieges nach sieben Jahren. Denn auch bei Hans Castorp wird eine „feuchte …

Mehr

Der junge Ingenieur Hans Castorp besucht seinen Vetter Joachim Ziehmßen im Lungen-Sanatorium in Davos. Was zunächst als dreiwöchiger Besuch geplant war, endet erst jäh durch die Wirren des ersten Weltkrieges nach sieben Jahren. Denn auch bei Hans Castorp wird eine „feuchte Stelle“ über der Lunge diagnostiziert, die eine weitere Behandlung im „Berghof“ notwendig macht. Dabei reift der zunächst tappsig erscheinende Hans Castorp zu einer interessanten Persönlichkeit in dieser abgeschlossenen und eigenen Gesellschaft hoch oben in den Bergen. Er führt intensive Gespräche mit seinen Lehrmeistern Settembrini und Naphta, erlebt seine große Liebe mit Madame Chauchat und schätzt die Freundschaft mit dem Lebemann Mynheer Pepperkorn. Tod und Untergang begleiten Hans Castorp zudem, verliert er während seiner Zeit im Berghof doch mehrere ihm nahestehende Personen. Und wäre nicht der Krieg eingebrochen, hätte der junge Ingenieur sicherlich noch viele weitere Jahre in dieser Parallelwelt verbracht.

Ich habe schon Bücher von Thomas Mann gelesen und weiß um seinen eigenen Schreibstil, den man mögen muss, um durchzuhalten. Dennoch habe ich mich an den Zauberberg nie herangetraut, aber nach diesem Hörspiel will ich es doch gerne doch noch versuchen.

Einfach nur grandios – selten habe ich ein Hörbuch so fesselnd empfunden, und das, obwohl doch eigentlich gar nicht viel passiert. Das Hörspiel hält sich stark an den Originaltext und dank der geschickten Aufteilung von Monologen und Dialogen, immer wieder eingerahmt durch Passagen des Erzählers, macht das Hörspiel großen Spaß und der eigene Sprachstil stört überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil – die vielen Anspielungen auf Philosophie, Mystik, Politik, Musik und Theologie (um nur einige zu nennen) haben mir Lust gemacht, das Buch auch noch zu lesen. Denn es gibt für mich noch viel zu entdecken.

Die Charaktere sind alle gut gezeichnet, jeder mit eigenen Stärken und Schwächen. Sie alle bilden eine bunte gemischte, von der Außenwelt nahezu abgeschlossene Gemeinschaft in den Bergen, in die Hans Castorp eintaucht und den Zuhörer mitnimmt. Ich habe mich selbst in dem Sanatorium sehen können, fasziniert von den verschiedenen Menschen mit ihren jeweils sehr eigenen Gedanken und Einstellungen, die sie in genialen Dialogen austauschen.

Alles in allem ein grandioses Werk, welches ich sicherlich auch noch einmal hören werde. Einziger Kritikpunkt meinerseits sind die eingespielten Geräusche und Untermalungen, die ich als billige und störende Effekthascherei empfunden habe. Darauf hätte ich gut verzichten können, dennoch hat dies meinem Hörgenuss keinen Abbruch getan – daher vergebe ich ganze 5 Sterne!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Buch mit Leinen-Einband Wenn man sich schon die Mühe macht, ein solches Werk neu durchzusehen, wäre es eigentlich zu erwarten gewesen, dass im Zuge dessen auch die Rechtschreibung angepasst wird. Dies ist hier leider nicht der Fall. Sehr schade.

Antworten 0 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für