Nicht lieferbar

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

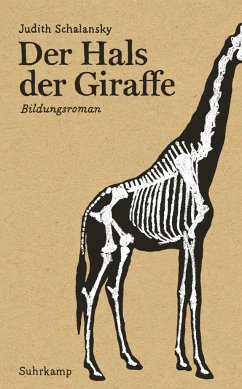

Anpassung im Leben ist alles, weiß Inge Lohmark. Schließlich unterrichtet sie seit mehr als dreißig Jahren Biologie. In einer Stadt im hinteren Vorpommern. Dass ihre Schule in vier Jahren geschlossen werden soll, ist nicht zu ändern - die Stadt schrumpft, es fehlt an Kindern. Aber noch vertreibt Inge Lohmark, Lehrerin vom alten Schlag, mit ihrem Starrsinn alles Störende. Als sie schließlich Gefühle für eine Schülerin entwickelt und ihr Weltbild ins Wanken gerät, versucht sie in immer absonderlicheren Einfällen zu retten, was nicht mehr zu retten ist. Judith Schalanskys Bildungsroman...

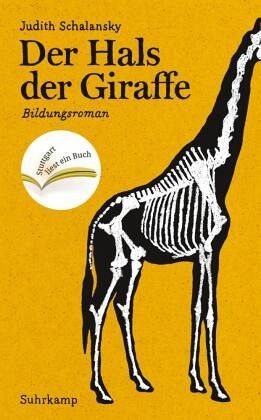

Anpassung im Leben ist alles, weiß Inge Lohmark. Schließlich unterrichtet sie seit mehr als dreißig Jahren Biologie. In einer Stadt im hinteren Vorpommern. Dass ihre Schule in vier Jahren geschlossen werden soll, ist nicht zu ändern - die Stadt schrumpft, es fehlt an Kindern. Aber noch vertreibt Inge Lohmark, Lehrerin vom alten Schlag, mit ihrem Starrsinn alles Störende. Als sie schließlich Gefühle für eine Schülerin entwickelt und ihr Weltbild ins Wanken gerät, versucht sie in immer absonderlicheren Einfällen zu retten, was nicht mehr zu retten ist. Judith Schalanskys Bildungsroman wurde 2011 zum großen Presseund Publikumserfolg. Kritikerinnen und Kritiker bejubelten den »besten Roman des Jahres« und die Leserinnen und Leser machten ihn zum Bestseller. Schauplatz der Geschichte ist eine der irrwitzigsten Anstalten der Welt: die Schule.

Schalansky, JudithJudith Schalansky, 1980 in Greifswald geboren, studierte Kunstgeschichte und Kommunikationsdesign. Ihr Werk, darunter der international erfolgreiche Bestseller Atlas der abgelegenen Inseln sowie der Roman Der Hals der Giraffe, ist in mehr als 20 Sprachen übersetzt und wurde vielfach ausgezeichnet. Sie ist Herausgeberin der Naturkunden und lebt als Gestalterin und freie Schriftstellerin in Berlin.

Produktdetails

- Verlag: Suhrkamp

- Sonderausg.

- Seitenzahl: 222

- Erscheinungstermin: 3. März 2015

- Deutsch

- Abmessung: 190mm x 118mm x 15mm

- Gewicht: 240g

- ISBN-13: 9783518074237

- ISBN-10: 3518074237

- Artikelnr.: 24155046

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

»Judith Schalansky hat eine wunderbar-grausame und mindestens ebenso bemitleidenswerte und anrührende Figur geschaffen. Sie hat dafür eine grandiose, eindrückliche Stimme entwickelt, die sarkastisch ist und für den Leser zugleich sehr lustig. ...eine Stimme, die dem Leser noch lange im Ohr bleiben wird.« Ulrich Rüdenauer taz. die tageszeitung 20110919

»Die Kunsthistorikerin und Kommunikationsdesignerin [Judith Schalansky] hat nicht nur einen traumhaft schönen Text geschrieben, einen Roman, sondern sie hat diesen Roman auch traumhaft schön gestaltet, hat ihn selbst gesetzt und auch das Material, die Schrift und die Farben ausgesucht.«

Broschiertes Buch

Viel ist über das Schöne in unserer Welt geschrieben worden. Zu wenig über das Hässliche, mag Judith Schalansky gedacht haben und so hat sie sich aufgemacht, die schöne Welt in eine hässliche umzuschreiben. Hat sie Celines "Reise ans Ende der Nacht" gelesen? …

Mehr

Viel ist über das Schöne in unserer Welt geschrieben worden. Zu wenig über das Hässliche, mag Judith Schalansky gedacht haben und so hat sie sich aufgemacht, die schöne Welt in eine hässliche umzuschreiben. Hat sie Celines "Reise ans Ende der Nacht" gelesen? In ihrem Blick auf das Häßliche ist sie Celine ähnlich. Celine überschüttet damit die ganze Welt, sie dagegen ist bodenständiger: sie gießt die konzentrierte Säure über eine Schule in Ostdeutschland.

Wer lernt vom „Bildungsroman“? Wer noch nichts von Entwicklungsbiologie, Genetik oder Anthropologie gehört hat, der wird, zum Beispiel, die Seiten über die Entwicklung des Halses der Giraffe zu dem, was er jetzt ist, anschaulich und eingängig finden. Und die Bilder dazu? Von ihr gemalt? Jedenfalls auch ganz schön. Ein Bildungsroman? Das war wohl ironisch gemeint.

Ich habe aus dem Buch nicht viel mitgenommen, außer der Erkenntnis, dass die Dinge eben auch anders gesehen werden können, auf die umdeutende Weise von Schalansky. Erklärt das die überschwänglichen Lobeshymnen der Literaturkritiker? „Hellwach“ soll sie sein, die Judith, so eine von ihnen. „Maliziös“ ein anderer. Und so weiter. Nein. Für mich ist das ein gelegentlich fantasievoller Abstecher in den grauen Alltag einer bekannter Umgebung, der Schule. Das Neue daran ist deren „Biologisierung“. Alles Geschmackssache. Dennoch. Für mich kein großes Buch, nie und nimmer.

Weniger

Antworten 6 von 6 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 6 von 6 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Zwischen Lehrern und Schülern wird wohl immer zu merkwürdigen Situationen kommen. Konflikte sind täglich vorprogrammiert, das ist glaube ich normal. Wenn aber eine Lehrerin frustriert, übermäßig streng und humorlos ist (und dann noch in einem der ärmsten …

Mehr

Zwischen Lehrern und Schülern wird wohl immer zu merkwürdigen Situationen kommen. Konflikte sind täglich vorprogrammiert, das ist glaube ich normal. Wenn aber eine Lehrerin frustriert, übermäßig streng und humorlos ist (und dann noch in einem der ärmsten Bundesländer lebt), wünscht man allen Schülern, dass sie eine solche Lehrerin besser nicht vor sich haben sollen. Wie diese Frau wirklich tickt, erfahren ihre Schüler nicht, aber die Leser dieses Buches. Das ist eine der Erkenntnisse beim Lesen. Der Schein eines Menschen hat immer Ursachen und oft ist es die Mühe wert, diese herauszubekommen. Das geht als Schüler nicht immer, aber man kann ja als Gedanken zulassen, dass Lehrer auch ein Privatleben haben. Wenn dieses nicht intakt ist, wie in diesem Buch, darf es aber nicht sein, dass der Frust diesen wichtigen Beruf "frisst".<br />So eine Schule will niemend, so eine Lehrerin auch nicht, aber so ein Buch. Allein, wie die Gegend und die Schule beschrieben werden, Verfall... Kleinigkeiten, Gedanken, Beobachtungen machen das Lesen lohnenswert.

Weniger

Antworten 4 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 4 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Audio CD

Inge Lohmark, Biologie- und Klassenlehrerin einer 9. Klasse eines Gymnasiums im Osten, das mit dem Abitur dieser Stufe geschlossen werden soll, ist eine Frau, die sich Gefühle jeglicher Form versagt. Überkommen sie 'Anwandlungen' dieser Art, womöglich sogar in Anwesenheit anderer …

Mehr

Inge Lohmark, Biologie- und Klassenlehrerin einer 9. Klasse eines Gymnasiums im Osten, das mit dem Abitur dieser Stufe geschlossen werden soll, ist eine Frau, die sich Gefühle jeglicher Form versagt. Überkommen sie 'Anwandlungen' dieser Art, womöglich sogar in Anwesenheit anderer Menschen, geht sie sofort hart mit sich selbst ins Gericht und macht sich klar, wie unsinnig diese sind. Das Leben ist nichts als Biologie - und Gefühle haben dort nichts zu suchen, denn sie bringen keinen Nutzen. Ebenso rigoros beurteilt sie ihre Schülerinnen und Schüler, worüber man erst grinst ("..sie sind Blutsauger, die sich vom Lehrkörper ernährten.." oder über Schüler Tom: "Winzige Augen im feisten Gesicht. Geistloser Ausdruck. Noch ganz benommen von der nächtlichen Pollution. Ein Grottenolm war schöner...") bis einem die ganze Verachtung deutlich wird, die sie für diese Jugendlichen hegt. Doch auch ihr restliches Umfeld wird davon nicht ausgenommen: ihre Lehrerkollegen, der Nachbar, ehemalige Freunde.

Eine unsympathische Frau, keine Frage, doch je mehr man über sie erfährt, umso deutlicher wird, wie bemitleidenswert diese 55jährige ist, die offenbar Zeit ihres Lebens niemals gelernt und erfahren hat, Gefühle zu vermitteln und zu bekommen. Und es zeigt sich immer deutlicher, dass sie insbesondere mit ihrem eigenen Leben hadert - war das Alles?

Dagmar Manzel liest diesen Roman derart kunstfertig, dass man Inge Lohmark 298 Minuten vor sich sieht. Als unnahbare, gefühllose Lehrerin in einem kalten, harten Ton wie auch als die Frau, die sich an ihren Vater erinnert oder an ihre letzte wahre Liebe - weich, sanft und leise wird dann die Stimme Lohmarks. Auch die Interpretationen der weiteren Personen sind gut getroffen - Dagmar Manzel verleiht wirklich allen eine eigene Persönlichkeit, egal ob SchülerIn oder KollegIn.

Ein tolles Hörbuch, das unterhält und gleichzeitig das Biologiewissen auffrischt. Das fordert jedoch beim Zuhören ein bisschen Konzentration ein ;-)

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Pathologische Skepsis

Mit ihrem zweiten Roman «Der Hals der Giraffe» hat Judith Schalansky 2011 ein in vielerlei Hinsicht unkonventionelles Prosawerk veröffentlicht. Es ist kein Bildungsroman, auch wenn der Einband aus grobem Leinen dies ironisch behauptet, hier entwickelt sich …

Mehr

Pathologische Skepsis

Mit ihrem zweiten Roman «Der Hals der Giraffe» hat Judith Schalansky 2011 ein in vielerlei Hinsicht unkonventionelles Prosawerk veröffentlicht. Es ist kein Bildungsroman, auch wenn der Einband aus grobem Leinen dies ironisch behauptet, hier entwickelt sich nämlich nichts, vielmehr wird ein Zustand beschrieben, und zwar aus der sehr speziellen Perspektive einer misanthropischen Biologielehrerin. Die Schule dient der Autorin hier gleichsam als literarisches Biotop, von dem aus sie ihre bis in die Ursuppe zurückreichenden Betrachtungen der Evolution entwickelt.

Die 55jährige Protagonistin arbeitet seit dreißig Jahren als Lehrerin für Biologie und Sport an einem Kleinstadt-Gymnasium in der vorpommernschen Provinz. Ihre Schule wird in vier Jahren geschlossen, die neunte Klasse, in der sie unterrichtet, zählt gerade noch 12 Schüler. Inge Lomarks Unterricht ist streng, als unangreifbare Respektsperson fordert sie ihre Schüler mit einem altmodisch kreidelastigen «Frontalunterricht», für den sie Disziplin als eiserne Grundvoraussetzung ansieht. Überdurchschnittliche Leistungen ihrer Schüler geben ihr insoweit auch recht. Soziale Kompetenz allerdings geht ihr völlig ab, sie scheint zu keiner Empathie fähig, verhielt sich selbst ihrer eigenen Tochter gegenüber im Unterricht als unnahbar und folgte unbeeindruckt ihrem Kodex, als diese einmal gemobbt wurde, - sie ist im Klassenzimmer nicht Mutter, sie ist «Die Lohmark». Kein Wunder also, dass sie heute nur noch selten Kontakt zur Tochter hat, die vor 12 Jahren in die USA ausgewandert ist, und auch ihre Ehe hat sich zu einer reinen Zweckallianz entwickelt. Gefühlskälte allenthalben, das Wort Liebe habe ich, wenn meine Erinnerung nicht trügt, im ganzen Roman nicht einmal gelesen. Und die Heldin, das wird ihr selbst schon bald deutlich, gehört beruflich ja ebenfalls zu einer aussterbenden Spezies.

Aus diesem misanthropischen Handlungskern heraus entwickelt die Autorin in drei mit «Naturhaushalte», «Vererbungsvorgänge» und «Entwicklungslehre» betitelten Abschnitten und auf September, November und März verteilten drei Handlungstagen eine Tour d’Horizon durch die Biologie. Deren Detailreichtum ist ebenso beeindruckend wie die anschaulichen Beispiele, mit denen sie verdeutlicht werden, zuweilen ergänzt durch Zeichnungen, die den Leser an sein Biologiebuch erinnern. Das mag für manchen langweilig sein, etliche Leser allerdings erfahren auf diese Art eine erfreuliche Auffrischung ihres biologischen Wissens, so war es bei mir jedenfalls, - also doch ein Bildungsroman? Nicht als literarischer Terminus! Immer wieder werden hier evolutionäre Phänomene auch zur Deutung des profan Alltäglichen benutzt, streng funktionale Abläufe an der Lebenswirklichkeit gespiegelt, soziales Verhalten eben auch mal evolutionär erklärt, - Darwin allerdings wäre schockiert!

All das wird staubtrocken von einem auktorialen Erzähler präsentiert, sprachlich dem Staub der Schulkreide angepasst und klar gegliedert in kurzen Sätzen aus der Perspektive der miesepeterigen Protagonistin erzählt. Die Figuren sind mit psychologischem Feinsinn glaubwürdig skizziert, ihre Dialoge erscheinen lebensecht. In weiten Teilen dominieren im Roman erzählerisch innerer Monolog und Bewusstseinsstrom, meist in kurzen Satzstummeln. Die atheistische Heldin hat für die Stasi gearbeitet, erfahren wir nebenbei, hat auch mal abgetrieben nach einem Seitensprung, von dem ihr Mann nichts weiß, sie entwickelt sogar ganz gegen ihre Prinzipien eine gewisse Sympathie für eine ihrer Schülerinnen, - mehr aber menschelt es nicht in diesem Roman. Merkwürdig unterkühlt sind auch die Schilderungen der Natur, streng sachlich bleibend und verzückte Schwärmerei strikt ausklammernd. Humor gar fehlt ganz, und die Ironie ist meist diffamierend, sie wirkt eher zynisch. Ich habe den Roman als das verstörende Psychogramm einer starrsinnigen Lehrerin gelesen, deren Skepsis, Schule und Bildung betreffend, fast schon pathologische Züge annimmt.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Abenddämmerung

Inge Lohmark unterrichtet seit dreißig Jahren Biologie an einem kleinen Gymnasium im hinteren Vorpommern. Sie ist eine Lehrerin der alten Schule, autoritär, distanziert und unnachgiebig. Kritiker halten ihre Lehrmethoden für veraltet und werfen ihr fehlende …

Mehr

Abenddämmerung

Inge Lohmark unterrichtet seit dreißig Jahren Biologie an einem kleinen Gymnasium im hinteren Vorpommern. Sie ist eine Lehrerin der alten Schule, autoritär, distanziert und unnachgiebig. Kritiker halten ihre Lehrmethoden für veraltet und werfen ihr fehlende Sozialkompetenz vor. Belege dafür gibt es zur Genüge, z.B. ihr Plan mit zynischen Beschreibungen ihrer Schüler oder ihr (damaliges) Verhalten gegenüber ihrer Tochter im Unterricht. Autorin Judith Schalansky hat den Roman aus der Perspektive von Inge Lohmark verfasst.

Mangels Nachwuchs soll die Schule in vier Jahren geschlossen werden. Das drückt auf die Stimmung. Ort, Zeit, Protagonistin und Situation wurden bewusst gewählt, so mein Eindruck, um diese desillusionierende Stimmung, die sich durch den gesamten Roman zieht, aufrechtzuerhalten. Die Schüler sind sich der realen Situation nicht bewusst, die Lehrer konstruieren sich ihre eigenen Scheinwelten, so z.B. der Direktor in seiner Rede an die Schüler.

Die Biologie spielt in diesem Roman eine große Rolle. Es werden nicht nur Themen aus der Biologie verarbeitet, sondern biologische Grundsätze steuern auch das Verhalten und die Sicht der Protagonistin. Dabei dreht sie die Sachverhalte so, dass sie in ihr Weltbild passen. So überwiegt in ihrer Vorstellung das Konkurrenzverhalten in der Natur gegenüber der Kooperation. Auch unterrichtet sie den Lamarckismus, die Vererbung von erworbenen Eigenschaften, obwohl diese Lehre längst von der Synthetischen Evolutionstheorie verdrängt wurde. Die „alte Schule“, also die Rückständigkeit der Biologie-Lehrerin, wird hier auf die Spitze getrieben.

Man kann Inge Lohmark, die gefangen ist in ihrem Weltbild, bedauern. Ihr Versuch aus dieser Welt auszubrechen (ihre Annäherung an die Schülerin Erika) geht in die falsche Richtung und scheitert kläglich. Judith Schalansky hat einen Roman kreiert, deren Bestandteile (Rahmen, Protagonistin, Situation etc.) wohl aufeinander abgestimmt sind und sich gegenseitig verstärken. Es ist ein sozialkritischer aber auch ein psychologischer Roman. Für Interpretationen bietet er reichlich Stoff.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für