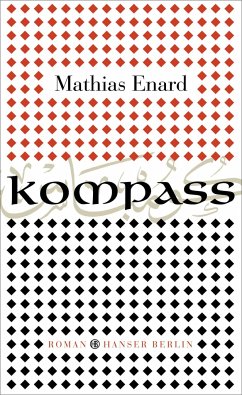

Mathias Enard

Gebundenes Buch

Das Jahresbankett der Totengräber

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Nach seinen, mit dem Prix Goncourt ausgezeichneten, Buch "Kompass", schreibt Mathias Enard in seinem neuen Roman über die Herausforderungen des Landlebens und die Beharrlichkeit der menschlichen Existenz.Für eine Dissertation über das Leben auf dem Land im 21. Jahrhundert zieht der Pariser Anthropologe David aufs Dorf, um Sitten und Bräuche der Landbevölkerung zu beobachten. Die Stille, die ständige Anwesenheit von Tieren aller Art, vor allem aber die überraschende Unangepasstheit sämtlicher Dorfcharaktere ziehen ihn in ihren Bann, und bald ist er viel involvierter in das Landleben, al...

Nach seinen, mit dem Prix Goncourt ausgezeichneten, Buch "Kompass", schreibt Mathias Enard in seinem neuen Roman über die Herausforderungen des Landlebens und die Beharrlichkeit der menschlichen Existenz.Für eine Dissertation über das Leben auf dem Land im 21. Jahrhundert zieht der Pariser Anthropologe David aufs Dorf, um Sitten und Bräuche der Landbevölkerung zu beobachten. Die Stille, die ständige Anwesenheit von Tieren aller Art, vor allem aber die überraschende Unangepasstheit sämtlicher Dorfcharaktere ziehen ihn in ihren Bann, und bald ist er viel involvierter in das Landleben, als er es sich je hätte träumen lassen. Doch nie wird er all die weitverzweigten Vorgeschichten kennen, die Mathias Enard in kühner Fahrt durch Raum und Zeit mit komödiantischer Lust erzählt. Das neue Buch von Mathias Enard ist mehr als ein Roman, es ist ein atemberaubendes literarisches Erlebnis.

Mathias Enard, 1972 geboren, lebt in Barcelona und Niort. Für den Roman Kompass erhielt er den Prix Goncourt, 2017 den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung. 2021 erschien sein Roman Das Jahresbankett der Totengräber und zuletzt Der perfekte Schuss (2023).

Produktdetails

- Verlag: Hanser Berlin

- Originaltitel: Le Banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs

- Artikelnr. des Verlages: 516/26934

- 4. Aufl.

- Seitenzahl: 480

- Erscheinungstermin: 17. Mai 2021

- Deutsch

- Abmessung: 218mm x 150mm x 43mm

- Gewicht: 664g

- ISBN-13: 9783446269347

- ISBN-10: 3446269347

- Artikelnr.: 60345424

Herstellerkennzeichnung

Hanser Berlin

Lehrter Straße 57 Haus 4

10557 Berlin

info@hanser.de

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Wie es Mathias Enard in seinem neuen Roman gelingt das Große im Kleinen zu spiegeln, namentlich die große weite Welt in einem Kaff des Bas-Poitou, in Sumpf und Acker, hält Rezensent Niklas Bender für stark. Enards Held, ein gescheiterter Anthropologe, scheint Bender zudem genau der Richtige zu sein, um in seinem Feldtagebuch die Eigenarten des Landlebens und die Konstellationen der Dörfler festzuhalten, Reinkarnationen inklusive. Mit Assoziation, Kontrapunkten und verblüffenden Bezügen, etwa zur Volksliedtradition, hält der Autor den Rezensenten bei Laune. Und Enards Ortskenntnis und "Landschafts-Empathie" tun das Ihre, meint Bender.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.06.2021

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.06.2021Rausch der Sprache

Auf zur epischen Viktualienschlacht: Mathias Énards Roman "Das Jahresbankett der Totengräber"

Welch Überraschung: Auch diesen Roman von Mathias Énard hätte man am Mittelmeer erwartet, in Barcelona, Venedig, Istanbul, vielleicht noch in der Brückenstadt Wien, an irgendeinem Ort, wo Orient und Okzident sich begegnen, doch "Das Jahresbankett der Totengräber" spielt kurz vor der Atlantikküste. Auch ein urbanes Setting schien dem treuen Leser typisch - und hopp, da stranden wir in La Pierre-Saint-Christophe: Ausgerechnet der Kosmopolit Énard bereichert die französische Literatur um einen Roman übers Leben zwischen Hof und Angler-Café, Sumpf und Acker, Terrine und Schnaps. Das Landleben ist jedoch

Auf zur epischen Viktualienschlacht: Mathias Énards Roman "Das Jahresbankett der Totengräber"

Welch Überraschung: Auch diesen Roman von Mathias Énard hätte man am Mittelmeer erwartet, in Barcelona, Venedig, Istanbul, vielleicht noch in der Brückenstadt Wien, an irgendeinem Ort, wo Orient und Okzident sich begegnen, doch "Das Jahresbankett der Totengräber" spielt kurz vor der Atlantikküste. Auch ein urbanes Setting schien dem treuen Leser typisch - und hopp, da stranden wir in La Pierre-Saint-Christophe: Ausgerechnet der Kosmopolit Énard bereichert die französische Literatur um einen Roman übers Leben zwischen Hof und Angler-Café, Sumpf und Acker, Terrine und Schnaps. Das Landleben ist jedoch

Mehr anzeigen

kein Selbstzweck, Énards Alchemie verwandelt es ins Universelle: "Das Jahresbankett" ist ein kosmisches Werk über Essen und Liebe, über Tod und Reinkarnation, über die alles verdauende und sublimierende Macht der Sprache.

Der Pampa des Bas-Poitou nähert sich Énard über eine Finte: Er schickt David Mazon dorthin, knapp dreißig, angehender Ethnologe, dessen Doktorarbeit "eine richtige Monographie über das Landleben" werden soll. Der distanzierte, aber gutwillige Blick des etwas tölpelhaften Neuankömmlings erlaubt Énard die vorsichtige Annäherung, das schrittweise Ablegen diverser Vorurteile. Davids Feldtagebuch bildet den Rahmen, das erste und das letzte von sieben Kapiteln. Der Nachteil einer beschränkten Außensicht wird in den Innenkapiteln ausgeglichen: Ein quasi-göttlicher Erzähler eröffnet eine Panoramaschau, die Jahrhunderte umfasst. In der Mitte des Romans thront die zentrale Szene, der Bericht vom Jahresbankett der Totengräber. Als Einschübe zwischen den Kapiteln schließlich finden sich fünf "Chansons".

David bietet einen flotten Einstieg. Er ist ein prätentiöser und dennoch liebenswerter Fehlzünder der Wissenschaft: Man folgt seiner einjährigen Entwicklung vom scheiternden Doktoranden zum zufriedenen Bio-Landwirt, vom geilen Liebhaber der Pariserin Lara zum Lebensgefährten von Lucie Moreau, einer Mittdreißigerin "im Hippie-Landlook". Letztere ist eine zentrale Gestalt in La Pierre-Saint-Christophe: Von den übrigen 648 Seelen dieses Dorfes interessieren Lucies Großvater und seine tragische Lebensgeschichte, Lucies behinderter Cousin Arnaud (ein Automechaniker und Jahrestags-Herunterbeter), Thomas als fieser und lüsterner Wirt des Angler-Cafés, der Bürgermeister und Bestattungsunternehmer Martial, Mathilde und Gary, beide Landwirte und Vermieter Davids, der Künstler Max, mit dem David sich anfreundet, sowie dessen Geliebte Lynn, eine Friseurin und Lucies beste Freundin.

Das Personal wird noch erweitert um Ahnen - und um frühere Inkarnationen der Figuren. Denn Énard schreibt einen buddhistischen Roman: "Als der sehr von sich überzeugte Anthropologe David Mazon angeekelt eine halbe Flasche Javelwasser über die roten Anneliden kippte, die sein Badezimmer bevölkerten, wusste er nicht, dass er damit die Seelen finsterer Mörder ins Lebensrad zurückschickte, Seite an Seite Marseil Sabourin, 1894 guillotiniert, der kleine Chaigneau, 1943 guillotiniert, dazu die erlauchten Henker Deibler und Desfourneaux, die sich alle mit ihren Gewalttaten mehrere Generationen währendes Leiden und blindes Umherkriechen in der Nässe eingehandelt hatten." Am Rande: Das Leben all dieser mal wichtigen, mal anekdotischen Figuren bringt Énard mühelos unter. Vermutlich führt er die Reinkarnationslehre - Lebensrad, "Klares Licht" und Bardo (das tibetische Intervall zwischen den Existenzen) inklusive - aus rein erzählerischen Gründen ein, denn der Kunstgriff erlaubt es ihm, die Geschichte der weiteren Umgebung in den Roman zu holen. Einen Kern gibt es dennoch: die brutale und traurige Geschichte von Lucies Familie.

Énard bestätigt seinen Ruf als Universalgelehrter, der eine unglaubliche Freude daran hat, das Große und das Kleine, den Bischof und den Henker, die Sumpfkresse und das Königreich in einen Rahmen zu bringen. Sein historisches Riesenfresko funktioniert nach Gesetzen der Assoziation, der Spiegelung, der überraschenden Verbindung. Gern zitiert Énard die reiche Literatur der Region, Agrippa d'Aubigné etwa wird als Reinkarnation von Lucies suizidärem Urgroßvater Jérémie beschrieben, und dass Victor Hugos Chouan-Roman "1793" David beschäftigt, ist kein Wunder - die Vendée ist direkte Nachbarin. Wichtigster Bezugspunkt freilich ist François Rabelais, sein Geburtshaus La Devinière liegt um die Ecke, ebenso die Abtei von Maillezais, ein Vorbild der utopischen Abtei von Thélème in "Gargantua".

Zum kosmischen Sinnbild gesteigert wird das menschlich-literarische Wimmeln im Jahresbankett der Totengräber - es findet in Maillezais statt. Einmal im Jahr, um Ostern, hält das Rad des Lebens an, eine Sterbenspause sozusagen, und auch die Totengräber dürfen sich des Lebens freuen. Bürgermeister Martial (laut David eine Rabelais-Gestalt) organisiert für 99 Totengräber eine Viktualienschlacht epischen Ausmaßes, schon das Menü sprengt den Rahmen. Wenigstens ein paar Käsesorten seien dem Rezensenten gegönnt: "solche, die hart waren wie das Herz einer Eiche, Comtés, deren reife Laibe aus dem Jura hergerollt worden waren, feste Têtes de Moines, mit denen man die Ungläubigen hätte erschlagen können; die weichsten Käse dehnten sich aus wie die Bäuche von Paschas auf den Kissen im Serail und schmolzen mit der Zeit auch ohne Wärmezufuhr: die überreifen, aus Rohmilch hergestellten Camemberts, die träge zerfließenden Vacherins; die furchterregend stinkenden Époisses kamen in Wellen aus ihren gewaschenen Krusten gekrochen wie Reblochons". Die Käse-Symphonie aus Émile Zolas "Der Bauch von Paris" ist nicht fern. Dazu Loire-Weine in Fülle, mit klarer Neigung zu den eleganten Chinons sowie nicht näher bestimmten Chenin-Genüssen. Wem da nicht das Wasser im Munde zusammenläuft . . .

Die Bestatter stürzen sich in einen Rausch sondergleichen, den gelehrte oder flammende Reden unterbrechen respektive befeuern: "Lasst uns fröhlich sein, Brüder der Traurigkeit, statt lange Gesichter zu machen, wollen wir ein gigantisches Gelächter anstimmen!" Der Leser feiert und schlemmt, freut sich an einem kulinarischen Vokabular der Extraklasse - der Rausch ergreift die Sprache, gefüttert mit Bezügen von Seneca über die Troubadour-Dichtung bis hin zu Trink-, nein Saufliedern. Wie nennt man so eine Lebensorgie? Wohl des Memento-mori-Motivs der Totengräber halber und weil es zeitlich irgendwie passte, ist vielen deutschen Kritikern das Adjektiv "barock" eingefallen - erwartbar und unpassend: Der Roman ist ein Renaissance-Monster, eine elegante Groteske, eine Hommage an Rabelais (nein, kein Barockautor). Es ist eine Suche nach der Fülle der Welt, die eine Suche nach der verlorenen Sprache ist, jene vor der Vernunftnorm der französischen Klassik. Énard setzt diese Suchbewegung der Romantik fort, genauso wie er die Zerstörung des ländlichen Lebensraums kritisiert - eine Kritik ohne Illusionen, mit den Mitteln der Gegenwart.

Umso wichtiger sind die lyrischen Kontrapunkte: Die "Chanson"-Kapitel erzählen Volkslieder neu oder setzen sie in eine kurze Szene um. "An einer klaren Quelle" etwa schildert, wie ein Protestant, der wegen seines Glaubens nach Amerika auswandern musste, beim Bad in einem Teich an seine Geliebte denkt: "Er fährt mit dem Finger über seine Narbe. Er hat das Bild seiner Frau vor Augen, ihre Zärtlichkeit, ihre Schönheit, ihre gottgefällige Bescheidenheit, die langen Hände, mit denen sie Rosen pflücke, um sie ihm zu schenken." Die Prosaminiaturen bieten anrührende Sehnsuchts- oder Trauermomente.

Dass der Roman so vital wirkt, verdankt er seinem Helden David und vielleicht auch seiner Landschafts-Empathie. Der Begriff ist leicht erklärt: Der 1972 in Niort geborene Énard stammt aus dem Departement Deux-Sèvres, der Roman ist eine Heimkehr; man merkt Anekdoten und Geschichten diese Verankerung an, die über die mitunter trockenen enzyklopädischen Verweisnetze von "Zone" (2008) oder "Kompass" (2015) hinausgeht. So hat Énard nach einigen kleineren Werken einen dritten großen Roman geschrieben, dem es gelingt, in den Kanälen des Poitou die weite Welt zu spiegeln.

NIKLAS BENDER

Mathias Énard: "Das Jahresbankett der Totengräber". Roman.

Aus dem Französischen von Holger Fock und Sabine Müller. Hanser Berlin Verlag, Berlin 2021. 480 S., geb., 26,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Der Pampa des Bas-Poitou nähert sich Énard über eine Finte: Er schickt David Mazon dorthin, knapp dreißig, angehender Ethnologe, dessen Doktorarbeit "eine richtige Monographie über das Landleben" werden soll. Der distanzierte, aber gutwillige Blick des etwas tölpelhaften Neuankömmlings erlaubt Énard die vorsichtige Annäherung, das schrittweise Ablegen diverser Vorurteile. Davids Feldtagebuch bildet den Rahmen, das erste und das letzte von sieben Kapiteln. Der Nachteil einer beschränkten Außensicht wird in den Innenkapiteln ausgeglichen: Ein quasi-göttlicher Erzähler eröffnet eine Panoramaschau, die Jahrhunderte umfasst. In der Mitte des Romans thront die zentrale Szene, der Bericht vom Jahresbankett der Totengräber. Als Einschübe zwischen den Kapiteln schließlich finden sich fünf "Chansons".

David bietet einen flotten Einstieg. Er ist ein prätentiöser und dennoch liebenswerter Fehlzünder der Wissenschaft: Man folgt seiner einjährigen Entwicklung vom scheiternden Doktoranden zum zufriedenen Bio-Landwirt, vom geilen Liebhaber der Pariserin Lara zum Lebensgefährten von Lucie Moreau, einer Mittdreißigerin "im Hippie-Landlook". Letztere ist eine zentrale Gestalt in La Pierre-Saint-Christophe: Von den übrigen 648 Seelen dieses Dorfes interessieren Lucies Großvater und seine tragische Lebensgeschichte, Lucies behinderter Cousin Arnaud (ein Automechaniker und Jahrestags-Herunterbeter), Thomas als fieser und lüsterner Wirt des Angler-Cafés, der Bürgermeister und Bestattungsunternehmer Martial, Mathilde und Gary, beide Landwirte und Vermieter Davids, der Künstler Max, mit dem David sich anfreundet, sowie dessen Geliebte Lynn, eine Friseurin und Lucies beste Freundin.

Das Personal wird noch erweitert um Ahnen - und um frühere Inkarnationen der Figuren. Denn Énard schreibt einen buddhistischen Roman: "Als der sehr von sich überzeugte Anthropologe David Mazon angeekelt eine halbe Flasche Javelwasser über die roten Anneliden kippte, die sein Badezimmer bevölkerten, wusste er nicht, dass er damit die Seelen finsterer Mörder ins Lebensrad zurückschickte, Seite an Seite Marseil Sabourin, 1894 guillotiniert, der kleine Chaigneau, 1943 guillotiniert, dazu die erlauchten Henker Deibler und Desfourneaux, die sich alle mit ihren Gewalttaten mehrere Generationen währendes Leiden und blindes Umherkriechen in der Nässe eingehandelt hatten." Am Rande: Das Leben all dieser mal wichtigen, mal anekdotischen Figuren bringt Énard mühelos unter. Vermutlich führt er die Reinkarnationslehre - Lebensrad, "Klares Licht" und Bardo (das tibetische Intervall zwischen den Existenzen) inklusive - aus rein erzählerischen Gründen ein, denn der Kunstgriff erlaubt es ihm, die Geschichte der weiteren Umgebung in den Roman zu holen. Einen Kern gibt es dennoch: die brutale und traurige Geschichte von Lucies Familie.

Énard bestätigt seinen Ruf als Universalgelehrter, der eine unglaubliche Freude daran hat, das Große und das Kleine, den Bischof und den Henker, die Sumpfkresse und das Königreich in einen Rahmen zu bringen. Sein historisches Riesenfresko funktioniert nach Gesetzen der Assoziation, der Spiegelung, der überraschenden Verbindung. Gern zitiert Énard die reiche Literatur der Region, Agrippa d'Aubigné etwa wird als Reinkarnation von Lucies suizidärem Urgroßvater Jérémie beschrieben, und dass Victor Hugos Chouan-Roman "1793" David beschäftigt, ist kein Wunder - die Vendée ist direkte Nachbarin. Wichtigster Bezugspunkt freilich ist François Rabelais, sein Geburtshaus La Devinière liegt um die Ecke, ebenso die Abtei von Maillezais, ein Vorbild der utopischen Abtei von Thélème in "Gargantua".

Zum kosmischen Sinnbild gesteigert wird das menschlich-literarische Wimmeln im Jahresbankett der Totengräber - es findet in Maillezais statt. Einmal im Jahr, um Ostern, hält das Rad des Lebens an, eine Sterbenspause sozusagen, und auch die Totengräber dürfen sich des Lebens freuen. Bürgermeister Martial (laut David eine Rabelais-Gestalt) organisiert für 99 Totengräber eine Viktualienschlacht epischen Ausmaßes, schon das Menü sprengt den Rahmen. Wenigstens ein paar Käsesorten seien dem Rezensenten gegönnt: "solche, die hart waren wie das Herz einer Eiche, Comtés, deren reife Laibe aus dem Jura hergerollt worden waren, feste Têtes de Moines, mit denen man die Ungläubigen hätte erschlagen können; die weichsten Käse dehnten sich aus wie die Bäuche von Paschas auf den Kissen im Serail und schmolzen mit der Zeit auch ohne Wärmezufuhr: die überreifen, aus Rohmilch hergestellten Camemberts, die träge zerfließenden Vacherins; die furchterregend stinkenden Époisses kamen in Wellen aus ihren gewaschenen Krusten gekrochen wie Reblochons". Die Käse-Symphonie aus Émile Zolas "Der Bauch von Paris" ist nicht fern. Dazu Loire-Weine in Fülle, mit klarer Neigung zu den eleganten Chinons sowie nicht näher bestimmten Chenin-Genüssen. Wem da nicht das Wasser im Munde zusammenläuft . . .

Die Bestatter stürzen sich in einen Rausch sondergleichen, den gelehrte oder flammende Reden unterbrechen respektive befeuern: "Lasst uns fröhlich sein, Brüder der Traurigkeit, statt lange Gesichter zu machen, wollen wir ein gigantisches Gelächter anstimmen!" Der Leser feiert und schlemmt, freut sich an einem kulinarischen Vokabular der Extraklasse - der Rausch ergreift die Sprache, gefüttert mit Bezügen von Seneca über die Troubadour-Dichtung bis hin zu Trink-, nein Saufliedern. Wie nennt man so eine Lebensorgie? Wohl des Memento-mori-Motivs der Totengräber halber und weil es zeitlich irgendwie passte, ist vielen deutschen Kritikern das Adjektiv "barock" eingefallen - erwartbar und unpassend: Der Roman ist ein Renaissance-Monster, eine elegante Groteske, eine Hommage an Rabelais (nein, kein Barockautor). Es ist eine Suche nach der Fülle der Welt, die eine Suche nach der verlorenen Sprache ist, jene vor der Vernunftnorm der französischen Klassik. Énard setzt diese Suchbewegung der Romantik fort, genauso wie er die Zerstörung des ländlichen Lebensraums kritisiert - eine Kritik ohne Illusionen, mit den Mitteln der Gegenwart.

Umso wichtiger sind die lyrischen Kontrapunkte: Die "Chanson"-Kapitel erzählen Volkslieder neu oder setzen sie in eine kurze Szene um. "An einer klaren Quelle" etwa schildert, wie ein Protestant, der wegen seines Glaubens nach Amerika auswandern musste, beim Bad in einem Teich an seine Geliebte denkt: "Er fährt mit dem Finger über seine Narbe. Er hat das Bild seiner Frau vor Augen, ihre Zärtlichkeit, ihre Schönheit, ihre gottgefällige Bescheidenheit, die langen Hände, mit denen sie Rosen pflücke, um sie ihm zu schenken." Die Prosaminiaturen bieten anrührende Sehnsuchts- oder Trauermomente.

Dass der Roman so vital wirkt, verdankt er seinem Helden David und vielleicht auch seiner Landschafts-Empathie. Der Begriff ist leicht erklärt: Der 1972 in Niort geborene Énard stammt aus dem Departement Deux-Sèvres, der Roman ist eine Heimkehr; man merkt Anekdoten und Geschichten diese Verankerung an, die über die mitunter trockenen enzyklopädischen Verweisnetze von "Zone" (2008) oder "Kompass" (2015) hinausgeht. So hat Énard nach einigen kleineren Werken einen dritten großen Roman geschrieben, dem es gelingt, in den Kanälen des Poitou die weite Welt zu spiegeln.

NIKLAS BENDER

Mathias Énard: "Das Jahresbankett der Totengräber". Roman.

Aus dem Französischen von Holger Fock und Sabine Müller. Hanser Berlin Verlag, Berlin 2021. 480 S., geb., 26,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

"Ein großes Epos .... Dieses ganze Konstrukt ist so genial, dass ich beim Lesen immer wieder staunend dagesessen bin, dass das alles zusammenhängt." Vea Kaiser, ZDF Literarisches Quartett, 14.05.2021 "Es geht in diesem Roman wirklich um Leben und Tod. ... Reichhaltig, barock, opulent, ausschweifend und sehr humorvoll." Nicola Steiner, SRF Literaturclub, 18.05.2021 "Ein kosmisches Werk über Essen und Liebe, über Tod und Reinkarnation, über die alles verdauende und sublimierende Macht der Sprache." Niklas Bender, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 09.06.2021 "Die Wiederentdeckung des unendlichen buddhistischen Lebensrades durch Mathias Énard beschert uns Lesern eine buchstäbliche Roman-Revolution. Alles dreht, verkehrt und verwandelt sich,

Mehr anzeigen

schreitet vor und zurück, ein ewiges Vorübergehen... Es ist ein großes Wimmelbild, aus dem man einzelne Geschichten hervor- und zurücktreten lassen kann. ... Ein großes heiteres Kunststück." Hubert Winkels, Süddeutsche Zeitung, 20.05.2021 "'Das Jahresbankett der Totengräber' ist kein Schmöker, sondern ein wuchtiges Kunstwerk eigenen Ranges. ... Solange Literatur wie diese geschrieben wird, gibt es noch Hoffnung." Gerrit Bartels, Tagesspiegel, 23.05.2021 "Mit seiner gewagten Konstruktion schafft es Enard in 'Das Jahresbankett der Totengräber', nachvollziehbar zu machen, was nur in einem vielstimmigen Roman darstellbar ist. Durch das Ergründen der Gedanken und Motive der Figuren und das Wissen um deren Reinkarnationen zeigt er die Verbindung zwischen allen Lebensformen und die Beschränktheit der menschlichen Perspektive auf die Umwelt." ORF Bestenliste, 01.07.2021 "Ein rasanter, komödiantischer Roman voller Entdeckungen und Überraschungen." SWR-Bestenliste, 01.07.2021 "Der Roman ist ein üppiges Mahl, das in einer nahezu unendlichen Abfolge verschiedenster Gänge serviert wird: Glanz und Elend des Landlebens, Feindschaften und Begierden, Traditionen, Aberglaube. ... Mathias Énards eleganter Stil und seine geistreiche Art zu erzählen machen das Buch zu einem wunderbar vielschichtigen, an vielen Stellen humoristischen und anregenden Provinz-Roman." Dirk Fuhrig, WDR3, 17.05.2021 "Kunstvoll, wortspielerisch und unheimlich gelehrt, aber nie angestrengt führt Enard uns immer wieder von der Gegenwart in die Geschichte und zurück. ... Ein radikal moderner Roman, der mit seiner atemberaubenden nicht-linearen Erzählform, dem Hin und Her der wandernden Seelen zwischen Gegenwart und Geschichte, so etwas wie ein kollektives Gedächtnis wachruft." Kathrin Hondl, SWR2, 16.05.2021 "Mathias Enards 'Jahresbankett der Totengräber' ist ein Heimatroman der anderen Art und eine Wunderkammer voller Figuren, Ideen, und Kapriolen, feinster Ironie und groteskem Witz." Cornelia Zetzsche, BR Bayern2, 18.07.2021 "In diese Reihe der bildungssatten enzyklopädischen Groß-Epen fügt sich nun auch Mathias Énards jüngstes Leserüberwältigungswerk ein, der 500-Seiten-Roman 'Das Bankett der Totengräber', abermals in ein berauschend wortgewaltiges, buntes Deutsch übertragen von dem Énard-erprobten Übersetzer-Duo Holger Fock und Sabine Müller. ... Wer sich aber auf das Buch einlässt und sich vom Schwung seiner Fabulierlust tragen lässt, erlebt ungeahnte Lesefreuden." Sigird Löffler, Radio Bremen, 23.05.2021 "Eine unglaubliche Kunst. Und dabei liest es sich wahnsinnig leicht... es ist sehr unterhaltsam, wahnsinnig witzig." Barbara Vinken, 3sat, 20.06.2021 "Ein Erzählstrudel, Fabulierstrudel. Enard hat sich damit die Lizenz der Maßlosigkeit gegeben." Katrin Schumacher, 3sat, 20.06.2021 "Eine Feier des Lebens!" Sandra Kegel, 3sat, 20.06.2021 "Ein großartiges Buch! ... Es geht um die großen Themen der Literatur: Tod, Liebe, Abschied, Veränderungen und diese unglaubliche Beziehung mit dem Ort." Usama Al Shahmani, SRF Literaturclub, 18.05.2021 "Ich habe mich nach der Lektüre gefühlt, als hätte ich einen Wirbelsturm überlebt. ... Es ist ein gargantueskes Buch für Schlemmer." Daniela Strigl, SRF Literaturclub, 18.05.2021 "Dieses Buch leistet alles, was ein großartiger Roman leisten kann." Christoph Keller, SRF Literaturclub, 18.05.2021 "Ein gelehrtes Buch, das von der ungeheuren Belesenheit, den verblüffenden historischen Kenntnissen und dem enzyklopädischen Wissen seines Schöpfers zeugt. Der Roman atmet die Freiheit, die Enard auch selbst verkörpert: sich der Vielfalt des Lebens gegenüber offen zu zeigen. ... 'Das Jahresbankett der Totengräber' ist vor allem ein Fest des Lebens." Ruth Renée Reif, Der Standard, 30.05.2021 "Mathias Enard ist ein begnadeter Erzähler, und vielleicht hat das mit seinen kunstwissenschaftlichen Studien ebenso zu tun wie mit seinem Studium der arabischen Sprache und der orientalischen Kultur. Er ist ein Gläubiger des Wortes, der an der Wirkungsmacht der Sprache keine Zweifel aufkommen lässt. ... Die Verwandlung der Schrecken in etwas anderes - das, was Mathias Enard das 'Mysterium der Kunst' nennt - gelingt erst im Erzählen." Roman Bucheli, NZZ, 29.05.2021 "Dieser Roman ist wie das titelgebende Bankett, ein ausuferndes Gelage ... stupend kunstfertig, witzig, voll von erstaunlichen Begebenheiten." Anne-Cathrin Simon, Die Presse, 15.05.2021 "Mit dem 'Jahresbankett der Totengräber' hat Mathias Énard einen vor Lebendigkeit überbordenden Roman vorgelegt, ein 480 Seiten starkes Erzählwerk, das die Ekstasen des sinnlichen Genusses und der Geselligkeit preist. Französischer geht's fast nicht ..." Günter Kaindlstorfer, ORF Ö1, 05.09.2021 "Enard entfesselt in seinem Roman ein wildes Spiel der Wiedergeburten und verknüpft so Vergangenheit und Gegenwart seiner Heimat." Wolfgang Popp, ORF Hörfunk, 17.05.2021 "'Das Jahresbankett der Totengräber' nimmt uns mit auf eine amüsante Reise in die französische Seele." Leonie Heitz, ORF-TV, 17.05.2021 "Dieser erste Teil des Buches ist geradezu genial. ... Das Bankett, diese Fress- und Sauforgie - göttlich. Da wäre ich gerne dabei gewesen." Götz Alsmann, ZDF Literarisches Quartett, 14.05.2021 "Mich hat dieses Buch fertiggemacht!" Thea Dorn, ZDF Literarisches Quartett, 14.05.2021

Schließen

Klappentext:

„Für eine Dissertation über das Leben auf dem Land im 21. Jahrhundert zieht der Pariser Anthropologe David aufs Dorf, um Sitten und Bräuche der Landbevölkerung zu beobachten. Die Stille, die ständige Anwesenheit von Tieren aller Art, vor allem aber die …

Mehr

Klappentext:

„Für eine Dissertation über das Leben auf dem Land im 21. Jahrhundert zieht der Pariser Anthropologe David aufs Dorf, um Sitten und Bräuche der Landbevölkerung zu beobachten. Die Stille, die ständige Anwesenheit von Tieren aller Art, vor allem aber die überraschende Unangepasstheit sämtlicher Dorfcharaktere ziehen ihn in ihren Bann, und bald ist er viel involvierter in das Landleben, als er es sich je hätte träumen lassen. Doch nie wird er all die weitverzweigten Vorgeschichten kennen, die Mathias Enard in kühner Fahrt durch Raum und Zeit mit komödiantischer Lust erzählt. Das neue Buch von Mathias Enard ist mehr als ein Roman, es ist ein atemberaubendes literarisches Erlebnis.“

Mal wieder ein Buch welches schon durch den skurrilen Titel auffällt und das auch völlig zurecht! Dem Leser springt hier eine Wortwahl und eine Geschichte entgegen, die außergewöhnlicher nicht sein könnten. Sie wird nicht nur Fans haben, das ist klar, denn hier bedarf es wiedermal ein wenig Sinn für sprachliche Ästhetik, Kenntnis im Fremdwort-Bereich, analytisches denken, einer gewissen Auffassungsgabe und eben Spaß an der Schwadroniererei und Jongliererei der deutschen Sprachkultur und Geschichte der Sprache weltweit - ein Hoch auf diese Übersetzung!

Hauptprotagonist David hat eine Aufgabe zu erledigen, einen Titel zu erlangen und ihm begegnen neben Menschen auch Tiere, die alles irgendwie auf den Kopf stellen - von Ekel bis hin zu Liebe und Gefühl. Das Landleben, welches er näher untersuchen möchte, nimmt ihn regelrecht gefangen und er begreift allmählich den Sinn zwischen dem Zusammenleben der Tiere und dem der Menschen. Oder doch nicht? Mathias Enard ist ein Meister der Wortwahl und schmeißt hier mit diesen regelrecht um sich das es nur so ein Fest ist. Was die Totengräber damit zu haben und ihrem Bankett müssen Sie schon selbst herausfinden - es lohnt sich jedenfalls! Ich sage nur: ein Betriebsfest artet so aus, das es eine sehr geniale Beobachtungsgabe des Autors brauch sowie herrlichen schwarzen Humor um so etwas in Worte zu packen! Das der Tod einem so ein Fest bescheren kann, scheint unmöglich? Lesen Sie Enard! Der macht selbst noch den Tod zum Fress-Fest!

David‘s Suche nach dem Sinn der Sinne wird der rote Faden und wir begleiten ihn auf seinen Recherchen. Es wird spannend und ob er seine Dissertation schaffen wird, verrate ich natürlich nicht. Egal, aber ob oder ob nicht: Enard zeigt auf, egal welchen Titel wir hinterher eifern, wir dürfen den Blick auf das Wesentliche und die dazugehörigen Details nicht vergessen! 5 von 5 Sterne für dieses besondere Werk!

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Quälende Ausführlichkeit

Énard wird nicht mein Lieblingsautor. Ich fand schon seine Roman „Kompass“ nur mittelmäßig. Aber jeder hat eine zweite Chance verdient. Als ich aber am ersten nur 20 Seiten schaffte, war mir klar, dass ich mein Lesetempo …

Mehr

Quälende Ausführlichkeit

Énard wird nicht mein Lieblingsautor. Ich fand schon seine Roman „Kompass“ nur mittelmäßig. Aber jeder hat eine zweite Chance verdient. Als ich aber am ersten nur 20 Seiten schaffte, war mir klar, dass ich mein Lesetempo erhöhen musste.

Ich profitierte sehr von der Diskussion im Literarischen Quartett. Während Vea Kaiser das Buch als ein Meisterwerk lobt, hält Eva Menasse es für unlesbar. Letztere liegt mir näher. Der Roman kreist um Énards Geburtsort nahe des Atlantiks in Südfrankreich. Aber warum soll mich dieser Ort interessieren? Was sollen die Geschichten mit der Wiedergeburt, außer dass sie einen Blick in die Historie ermöglichen? Hin und wieder hat mir mal etwas gefallen, wie der Pfarrer der als Wildschwein wiedergeboren wird, der Riese Gargantua, die Synonyme für Sterben oder die Bristolskala. Viel zu ausführlich ist mir die Beschreibung des Essens oder die Diskussion über ein Kartenspiel. Überblättern war die einzige Lösung. Ich bin auch kein Tagebuchfan, wenn ich auch dem scheiternden Doktorranden als Figur etwas abgewinnen kann.

Menasse meinte noch, die Zwischenspiele über Chansons seien ganz gut. Teilweise wäre meine Antwort. Dennoch möchte ich Énard zurufen, er solle sich mal in Kurzgeschichten versuchen, die Betonung liegt auf kurz. Ich bin aber sicher, dass der Franzose nicht auf mich hören wird. 2 Sterne

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Geradezu revolutionär

Der neue Roman des französischen Schriftstellers Mathias Énard mit dem burlesken Titel «Das Jahresbankett der Totengräber» ist ein bildungssattes Epos über das Leben auf dem Lande, in dem ein Anthropologe dessen spezifische Merkmale in …

Mehr

Geradezu revolutionär

Der neue Roman des französischen Schriftstellers Mathias Énard mit dem burlesken Titel «Das Jahresbankett der Totengräber» ist ein bildungssattes Epos über das Leben auf dem Lande, in dem ein Anthropologe dessen spezifische Merkmale in einer Felduntersuchung für seine Doktorarbeit ergründen will, und gleichzeitig ist dies auch ein Werk über Leben und Tod. Hier ist es nun ausnahmsweise mal der letzte Satz, der, wie von Poe für den ersten apostrophiert, ‹oft die ganze Geschichte enthält›: «Ich startete den Motor, legte den ersten Gang ein, und wir fuhren los, den Planeten zu retten».

Der Roman beginnt mit dem ersten Eintrag ins neue ethnografische Feldtagebuch, wo der Pariser Anthropologe David Mazon den Ort seines bescheidenen Quartiers in der französischen Provinz für seine Studien beziehungsreich «Das wilde Denken» tauft. Er will durch genaues Beobachten seiner Umgebung und mit Hilfe vieler Interviews Material sammeln, um damit eine bahnbrechende Monografie über das Landleben im 21ten Jahrhundert zu schreiben. Unerwartet und ungewollt gerät er jedoch immer weiter von der Position des distanzierten Beobachters in die Rolle des unmittelbar Beteiligten hinein. Er gewinnt neben den Erkenntnissen neue Freunde unter den Dörflern und fühlt sich in dem 500-Seelen-Kaff immer mehr zuhause. In sieben Kapiteln, von denen die äußeren in Tagebuchform verfasst sind, entwickelt Mathias Énard ein lebenspralles Panorama menschlicher Existenz, zu der als untrennbares Faktum der Tod gehört. Ihm wird im titelgebenden Mittelteil gehuldigt, das vom jährlichen Treffen der 99 Totengräber aus der Region zu ihrem zweitägigen, orgiastischen Fress- und Saufgelage berichtet. Die fortwährend neu aufgetischte, endlos scheinende Speisefolge wird öfter mal unterbrochen durch Redebeiträge einzelner Mitglieder der Zunft. In seiner Begrüßungsrede fordert der Großmeister die Gesellschaft auf: «Lasst uns, Freunde, über unser trauriges Schicksal nachsinnen und die Ärzte preisen, die für unser täglich Brot sorgen». Andere Redebeiträge berichten, mit Zitaten gespickt, aus der Mythologie, von Melusine oder Gargantua, aber es gibt auch Fachvorträge wie «Einführung in die Ökologie des Sarges». Und am Schluss dann steht, als letztes zelebriertes Ritual, «Fröhliches Trinken und warten auf den Tod».

In barocker Fülle brennt Mathias Énard ein wahres Feuerwerk an skurrilen Ideen ab. Er fügt zwischen seine Kapitel jeweils eine als Chanson bezeichnete Vignette ein, mit Titeln wie «In den Kerkern von Nantes», «Klagelied des heiligen Nikolaus» oder, zuletzt, «Jean Petite muss tanzen», wo genüsslich eine satanische Hinrichtung beschrieben wird. Kommunikative Zentrale des Dorfes ist das ‹Anglercafé›, in dem man sich fast täglich trifft, für den Anthropologen eine hochwillkommene Quelle für seine Recherchen. Neben dem Wirt hält der Bürgermeister und örtliche Bestatter in Personalunion alle Fäden in der Hand. Davids bäuerliche Vermieter gehören ebenso zu den Gästen wie Max, ein durchgeknallter Künstler, der versoffene Pfarrer, die aufmüpfige Gemüsebäuerin Lucie oder der Metzger. Zeitlich reicht dieser mit Geschichten prall gefüllte Landroman von der Antike bis in die Zukunft. Da kommt zum Beispiel ein Wildschwein, das vorher der Pfarrer war, ins Bardo und wird Mitte des 21ten Jahrhunderts in einem apokalyptischen Szenarium als Dachs wiedergeboren. Denn alles, was da lebt, kehrt in neuer Gestalt irgendwann zurück ins Leben, - die buddhistische Idee der Reinkarnation feiert hier fröhliche Urständ.

Damit erweitert der Autor äußerst kreativ und zum Thema passend seinen Erzählradius durch eine schöpferische Einbeziehung der Fauna in das sich jeder kurzen Zusammenfassung widersetzende, turbulente Geschehen. Er stellt den eher moralisierenden, aktuellen Landromanen mit ihrer drögen Zurück-ins Dorf-Botschaft eine vor Sprachlust vibrierende, vergnügliche und auch noch intellektuell hochstehende Alternative entgegen. Das ist geradezu revolutionär!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für