Nicht lieferbar

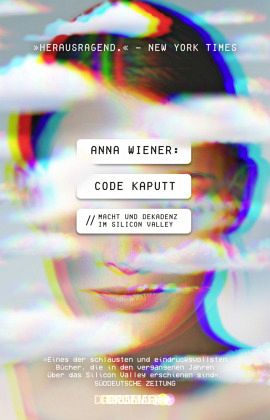

Code kaputt

Macht und Dekadenz im Silicon Valley

Übersetzung: Röser, Cornelia

Anna Wieners gefeierte Reportage über das Silicon Valley zu Zeiten des digitalen Goldrausches ist viel mehr als eine literarisch brillante Coming-of-Age-Geschichte: Ihr persönliches Protokoll entlarvt den Sexismus, die Machtbesessenheit und die Dekadenz jener Start-up-Elite, die unseren digitalen Alltag bestimmt."Eines der schlausten und eindrucksvollsten Bücher, die in den vergangenen Jahren über das Silicon Valley erschienen sind." - Süddeutsche ZeitungMit Mitte zwanzig ist Anna Wiener Teil der New Yorker Literaturszene am Ende der Nullerjahre: viele Träume und wenig Geld. Als sie zuf�...

Anna Wieners gefeierte Reportage über das Silicon Valley zu Zeiten des digitalen Goldrausches ist viel mehr als eine literarisch brillante Coming-of-Age-Geschichte: Ihr persönliches Protokoll entlarvt den Sexismus, die Machtbesessenheit und die Dekadenz jener Start-up-Elite, die unseren digitalen Alltag bestimmt.

"Eines der schlausten und eindrucksvollsten Bücher, die in den vergangenen Jahren über das Silicon Valley erschienen sind." - Süddeutsche Zeitung

Mit Mitte zwanzig ist Anna Wiener Teil der New Yorker Literaturszene am Ende der Nullerjahre: viele Träume und wenig Geld. Als sie zufällig einen Job bei einem Startup bekommt, steht ihr Leben plötzlich Kopf. Sie stürzt sich in den digitalen Goldrausch an der Westküste, arbeitet am Aufstieg des Hightech-Kapitalismus mit und gerät so immer tiefer in die digitale Parallelwelt des Silicon Valley. Aber je länger sie die schöne neue Startup-Welt miterlebt, desto klarer wird ihr: Im Zentrum der globalen Disruption stehen keine Ideale, sondern Hybris, Risikokapital und eine übersteigerte Männlichkeit.

- Inside Silicon Valley: als Außenseiter ins Herz der Tech-Elite

- Junge weiße Männer: wie Sexismus, Macht und Risikokapital die Start-up-Szene dominieren

- Die digitale Hybris: Ein paar Zeilen Code verändern die Welt

Anna Wiener erzählt nicht nur präzise von der Geburt des Start-Up-Kapitalismus aus dem Geist der Überheblichkeit. Sie protokolliert, wie eine Generation ihre Illusionen verlor.

"Herausragend." - New York Times

"Trotz der unangenehmen und beunruhigenden Themen - unregulierte Überwachungstechnologie, skrupellose Bosse, sexuelle Belästigung: Dieses Buch ist eine Freude." - The Guardian

"Sie ist eine scharfe Beobachterin der Unzulänglichkeiten der Tech-Szene, aber besonders gut vermittelt sie eine Gedankenwelt, die geprägt ist von dem Wunsch, nicht zu viel zu wissen." - The Atlantic

"Joan Didion bei einem Start-up." - Rebecca Solnit

"Eines der schlausten und eindrucksvollsten Bücher, die in den vergangenen Jahren über das Silicon Valley erschienen sind." - Süddeutsche Zeitung

Mit Mitte zwanzig ist Anna Wiener Teil der New Yorker Literaturszene am Ende der Nullerjahre: viele Träume und wenig Geld. Als sie zufällig einen Job bei einem Startup bekommt, steht ihr Leben plötzlich Kopf. Sie stürzt sich in den digitalen Goldrausch an der Westküste, arbeitet am Aufstieg des Hightech-Kapitalismus mit und gerät so immer tiefer in die digitale Parallelwelt des Silicon Valley. Aber je länger sie die schöne neue Startup-Welt miterlebt, desto klarer wird ihr: Im Zentrum der globalen Disruption stehen keine Ideale, sondern Hybris, Risikokapital und eine übersteigerte Männlichkeit.

- Inside Silicon Valley: als Außenseiter ins Herz der Tech-Elite

- Junge weiße Männer: wie Sexismus, Macht und Risikokapital die Start-up-Szene dominieren

- Die digitale Hybris: Ein paar Zeilen Code verändern die Welt

Anna Wiener erzählt nicht nur präzise von der Geburt des Start-Up-Kapitalismus aus dem Geist der Überheblichkeit. Sie protokolliert, wie eine Generation ihre Illusionen verlor.

"Herausragend." - New York Times

"Trotz der unangenehmen und beunruhigenden Themen - unregulierte Überwachungstechnologie, skrupellose Bosse, sexuelle Belästigung: Dieses Buch ist eine Freude." - The Guardian

"Sie ist eine scharfe Beobachterin der Unzulänglichkeiten der Tech-Szene, aber besonders gut vermittelt sie eine Gedankenwelt, die geprägt ist von dem Wunsch, nicht zu viel zu wissen." - The Atlantic

"Joan Didion bei einem Start-up." - Rebecca Solnit