PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

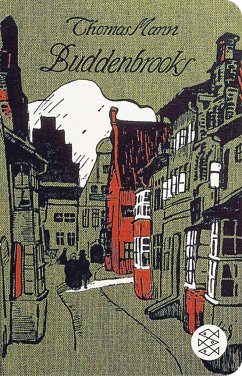

Thomas Manns weltberühmter Familienroman - erstmals als Retroausgabe im Taschenbuch»Ich glaubte ... ich glaubte ... es käme nichts mehr...« Was Hanno Buddenbrook da so legendär stammelt, passiert wirklich: Mit dem Jüngsten endet der Stammbaum der Lübecker Kaufmannsfamilie. Und mit ihm geht eine ganze Epoche unter. Der wunderbare Witz an diesem Untergang ist aber, dass genau damit die Weltkarriere des jungen Thomas Mann beginnt und er ausgerechnet für die »Buddenbrooks« den Nobelpreis verliehen bekommt. Bis heute spazieren die Leserinnen und Leser weltweit mit der verliebten Tony Budd...

Thomas Manns weltberühmter Familienroman - erstmals als Retroausgabe im Taschenbuch

»Ich glaubte ... ich glaubte ... es käme nichts mehr...« Was Hanno Buddenbrook da so legendär stammelt, passiert wirklich: Mit dem Jüngsten endet der Stammbaum der Lübecker Kaufmannsfamilie. Und mit ihm geht eine ganze Epoche unter. Der wunderbare Witz an diesem Untergang ist aber, dass genau damit die Weltkarriere des jungen Thomas Mann beginnt und er ausgerechnet für die »Buddenbrooks« den Nobelpreis verliehen bekommt. Bis heute spazieren die Leserinnen und Leser weltweit mit der verliebten Tony Buddenbrook am Strand, spüren mit Konsul Thomas Buddenbrook die Enge der eigenen Herkunft, wollen ähnlich überfordert wie Christian Buddenbrook wenigstens noch die letzten Augenblicke der fetten Jahre genießen oder hören wie Hanno lieber Musik, als sich von aufgeblasenen Autoritäten die Welt erklären zu lassen. Ein Jahrhundertroman über die Erfahrung einer Zeitenwende, über den mehr oder weniger stilvollen Umgang mit Krisen und die Frage, was nach dem Untergang kommt.

»Ich glaubte ... ich glaubte ... es käme nichts mehr...« Was Hanno Buddenbrook da so legendär stammelt, passiert wirklich: Mit dem Jüngsten endet der Stammbaum der Lübecker Kaufmannsfamilie. Und mit ihm geht eine ganze Epoche unter. Der wunderbare Witz an diesem Untergang ist aber, dass genau damit die Weltkarriere des jungen Thomas Mann beginnt und er ausgerechnet für die »Buddenbrooks« den Nobelpreis verliehen bekommt. Bis heute spazieren die Leserinnen und Leser weltweit mit der verliebten Tony Buddenbrook am Strand, spüren mit Konsul Thomas Buddenbrook die Enge der eigenen Herkunft, wollen ähnlich überfordert wie Christian Buddenbrook wenigstens noch die letzten Augenblicke der fetten Jahre genießen oder hören wie Hanno lieber Musik, als sich von aufgeblasenen Autoritäten die Welt erklären zu lassen. Ein Jahrhundertroman über die Erfahrung einer Zeitenwende, über den mehr oder weniger stilvollen Umgang mit Krisen und die Frage, was nach dem Untergang kommt.

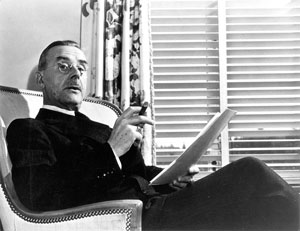

Thomas Mann, 1875-1955, zählt zu den bedeutendsten Schriftstellern des 20. Jahrhunderts. Mit ihm erreichte der moderne deutsche Roman den Anschluss an die Weltliteratur. Manns vielschichtiges Werk hat eine weltweit kaum zu übertreffende positive Resonanz gefunden. Ab 1933 lebte er im Exil, zuerst in der Schweiz, dann in den USA. Erst 1952 kehrte Mann nach Europa zurück, wo er 1955 in Zürich verstarb.

Thomas Mann 1944.© S.Fischer Verlag

Produktdetails

- Verlag: FISCHER Taschenbuch

- 1. Auflage

- Seitenzahl: 848

- Erscheinungstermin: 30. Dezember 2025

- Deutsch

- Abmessung: 191mm x 125mm x 40mm

- Gewicht: 535g

- ISBN-13: 9783596712731

- ISBN-10: 3596712734

- Artikelnr.: 73870136

Herstellerkennzeichnung

FISCHER Taschenbuch

Hedderichstr. 114

60596 Frankfurt

produktsicherheit@fischerverlage.de

[...] das phänomenal stabile, bis heute tragfähige Fundament seines Weltruhms [...]. Volker Weidermann Die Zeit 20231125

[...] so opulent wie filigran, altmeisterlich wie energiestrotzend, komisch wie tragisch Hartmut Wilmes Kölnische Rundschau 20250811

Gebundenes Buch

Thomas Manns 150. Geburtstag ist gerade für den S. Fischer Verlag ein Grund zum Feiern, denn Samuel Fischer kommt das Verdienst zu, „Buddenbrooks“ verlegt und damit Manns Aufstieg eingeleitet zu haben. Es war ein verlegerisches Risiko, denn trotz nie angezweifelter literarischer …

Mehr

Thomas Manns 150. Geburtstag ist gerade für den S. Fischer Verlag ein Grund zum Feiern, denn Samuel Fischer kommt das Verdienst zu, „Buddenbrooks“ verlegt und damit Manns Aufstieg eingeleitet zu haben. Es war ein verlegerisches Risiko, denn trotz nie angezweifelter literarischer Qualität war Fischer sich keineswegs sicher, ob ein 1000 Seiten langer Roman die Leser begeistern würde. Sein Lektor forderte massive Kürzungen, Thomas Mann weigerte sich standhaft, Fischer gab nach. Der Rest ist Literaturgeschichte.

Das Besondere an „Buddenbrooks“ ist aus meiner Sicht die strukturelle Komplexität, die vom gedankenschweren Essay bis zu humoristischen Einlagen reicht. Manns eloquente Ironie wirkt umso stärker im Kontrast mit den analytischen Passagen, denn in der Tat wären 1000 Seiten Mannsche Ernsthaftigkeit zu schwere Kost - bei aller sprachlichen Brillanz. Und das ist Manns weitere überragende Qualität: Seine Sätze sind geschriebene Musik. Kaum ein anderer Autor hat ein so feines Gespür für die Schönheit der Satzmelodie und entwickelt sein Thema so mühelos fort. Das hat große Ähnlichkeit mit dem Klangwerk eines Komponisten. Und deshalb kann man „Buddenbrooks“ auch immer wieder lesen, gibt es doch immer wieder Neues zu entdecken.

Die Sonderauflage ist sorgfältig produziert, auf fein getöntem Dünndruckpapier, mit Lesebändchen. Der „Schuber“ ist allerdings kaum mehr als eine Banderole aus Karton, hinten offen und damit nicht unbedingt das, was man üblicherweise unter einem Schuber versteht. Auch hätte ich mir bei einer Jubiläumsausgabe eine Fadenheftung statt der Klebebindung gewünscht, denn „Buddenbrooks“ ist eines der Bücher, die auch in der nächsten Generation nicht auseinanderfallen sollten.

Das Begleitheft ist ausgesprochen gelungen, mit hochspannenden und überraschenden Informationen zur Publikations- und Rezeptionsgeschichte dieses Jahrhundertromans. Am besten, man liest es vorab, dann weiß man, dass dieses Werk nicht einfach vom Himmel gefallen ist, sondern von zwei Überzeugungstätern realisiert wurde.

Weniger

Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Thomas Mann zu lesen ist immer wieder ein besonderes Erlebnis. Buddenbrooks hat an Faszination nichts verloren - im Gegenteil. In einer Welt, die sich äußerlich so gewandelt hat leben die Figuren aus den 'Buddenbrooks' weiter. Man muss nur die Augen aufmachen und erkennt sie im …

Mehr

Thomas Mann zu lesen ist immer wieder ein besonderes Erlebnis. Buddenbrooks hat an Faszination nichts verloren - im Gegenteil. In einer Welt, die sich äußerlich so gewandelt hat leben die Figuren aus den 'Buddenbrooks' weiter. Man muss nur die Augen aufmachen und erkennt sie im Freundeskreis, bei der Arbeit und in der Politik.

Weniger

Antworten 7 von 12 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 7 von 12 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Thomas Manns großartiges Werk „Buddenbrooks“ muss man gelesen haben – das schon vorweg.

In seinem zum Teil autobiographischen Roman erzählt er die Geschichte der Familie Buddenbrook in einer schönen und ausgewählten Sprache. Der Leser fühlt und leidet mit …

Mehr

Thomas Manns großartiges Werk „Buddenbrooks“ muss man gelesen haben – das schon vorweg.

In seinem zum Teil autobiographischen Roman erzählt er die Geschichte der Familie Buddenbrook in einer schönen und ausgewählten Sprache. Der Leser fühlt und leidet mit den Personen, sie wachsen einem mit der Zeit richtig ans Herz. Durch Manns tollen und zum größten Teil fließendem Schreibstil erwachen die Protagonisten zum Leben und jede Figur ist für sich einzigartig.

Dennoch gab es einige Teile, welche etwas langatmig waren oder zäher zum lesen waren. Dies wurde aber oft im nächsten Teil wieder ausgeglichen.

Zu Beginn der Geschichte musste man sich erst an die ältere und gehobenere Sprache und Ausdrucksweise gewöhnen. Sobald man sich aber erst in der Geschichte eingefunden hat, stellt diese etwas andere Ausdrucksweise keinerlei Probleme mehr dar.

Letztendlich kann ich das Buch nur empfehlen und ich werde auch in Zukunft Bücher von Thomas Mann lesen, da er mich mit „Buddenbrooks“ gänzlich überzeugt hat.

Weniger

Antworten 5 von 9 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 5 von 9 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Ich habe mir das Buch zugelegt, da wir es im 12. Schuljahr im Deutsch-Leistungskurs meines Gymnasiums lesen. Erst war ich ein wenig skeptisch, ob mich diese Story interessieren würde. Aber nachdem ich mich eingelesen habe, muss ich sagen, dass es sehr interessant und fesselnd geschrieben ist. …

Mehr

Ich habe mir das Buch zugelegt, da wir es im 12. Schuljahr im Deutsch-Leistungskurs meines Gymnasiums lesen. Erst war ich ein wenig skeptisch, ob mich diese Story interessieren würde. Aber nachdem ich mich eingelesen habe, muss ich sagen, dass es sehr interessant und fesselnd geschrieben ist. Ich musste mich zwar erst an den Schreibstil gewöhnen, aber dann wurde es immer ansprechender. Auf jeden Fall halte ich dieses Buch für sehr empfehlenswert.

Weniger

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

+++Ein Jahrhundertbuch+++

Immer wieder schön, gerade auch in der Vorweihnachtszeit: Die »Buddenbrooks« sind ohne Zweifel das Meisterstück Thomas Manns. Er gewann damit die endgültige literarische Anerkennung seiner Zeit und 28 Jahre nach der Veröffentlichung auch den …

Mehr

+++Ein Jahrhundertbuch+++

Immer wieder schön, gerade auch in der Vorweihnachtszeit: Die »Buddenbrooks« sind ohne Zweifel das Meisterstück Thomas Manns. Er gewann damit die endgültige literarische Anerkennung seiner Zeit und 28 Jahre nach der Veröffentlichung auch den Literaturnobelpreis. Seine Betrachtung des Verfalls einer Lübecker Kaufmannsfamilie galt und gilt immer noch als repräsentative »Seelengeschichte des deutschen Bürgertums, von der nicht nur dieses selbst, sondern auch das europäische Bürgertum überhaupt sich angesprochen fühlen konnte« (Thomas Mann). Gert Westphal, der »König der Vorleser«, führt durch das Jahrhundertepos und bringt als »des Dichters oberster Mund« (Katja Mann) die Lübecker Familien-Saga zur Vollendung. »Lange bevor das Hörbuch zum Leseersatz wurde, machte er den zu Gehör gebrachten Roman zu einer eigenen Gattung, die vor allem einen Namen hatte, den seinen (...) Von nun an schien es, als hätte Thomas Mann genau so geschrieben, wie Westphal ihn vorlas«. (Frankfurter Rundschau) »Mein Jahrhundertbuch! Man ist ergriffen und amüsiert und wehmütig, ganz so, als gehe man mit Personen von höchster Gegenwärtigkeit um.« (Siegfried Lenz).

Weniger

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Solider Überschwang

Gediegen, solide und gekonnt erzählt, zudem genau beobachtet - ein weltbekannter Klassiker, dessen Lektüre sich sehr lohnt, allerdings doch zu lang geraten im fließenden Überschwang der Worte und Wendungen. Also ein opulentes Lesefest.

- Da wäre …

Mehr

Solider Überschwang

Gediegen, solide und gekonnt erzählt, zudem genau beobachtet - ein weltbekannter Klassiker, dessen Lektüre sich sehr lohnt, allerdings doch zu lang geraten im fließenden Überschwang der Worte und Wendungen. Also ein opulentes Lesefest.

- Da wäre weniger aber noch mehr gewesen

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

MP3-CD

Der Roman „Buddenbrooks“ von Thomas Mann erzählt vom langsamen Niedergang einer ursprünglich wohlhabenden und angesehenen Lübecker Kaufmannsfamilie. Das Buch trägt daher den Untertitel „Verfall einer Familie“. Über vier Generationen hinweg verfolgt …

Mehr

Der Roman „Buddenbrooks“ von Thomas Mann erzählt vom langsamen Niedergang einer ursprünglich wohlhabenden und angesehenen Lübecker Kaufmannsfamilie. Das Buch trägt daher den Untertitel „Verfall einer Familie“. Über vier Generationen hinweg verfolgt der Autor und spätere Nobelpreisträger die Geschichte der Patrizierfamilie, ihren Weg vom blühenden Getreidehandelshaus bis zum Untergang mit dem Tod des letzten männlichen Nachkommens, des schwächlichen kleinen Hanno, der seinem Wesen nach kein Kaufmann, sondern eine Künstlernatur ist. Am Beispiel dieser Familie wird die Entwicklung des deutschen Bürgertums von der Zeit der Aufklärung bis zum Spätkapitalismus der Gründerzeit eingefangen. Die „Buddenbrooks“ ist einer der erfolgreichsten und meist übersetzten deutschsprachigen Romane.

Die vorliegende Hörspielfassung (Laufzeit ca. 8 Std.) aus dem Jahr 1965 ist eine Produk-tion des Hessischen Rundfunks und Radio Bremens (Regie Wolfgang Liebeneiner). Als Erzähler fungiert der bekannte Sprecher Gert Westphal und als Sprecher sind u.a. Hans Tügel, Lotte Brackebusch, Dieter Borsche oder Horst Tappert zu hören. Das 28seitige Booklet vermittelt hilfreiche Informationen zur damaligen Produktion, zum Autor, Regisseur und den SprecherInnen. Abschließend gibt der Literaturwissenschaftler Burkhard Moennighoff eine Einführung in den Roman. Ergänzt wird die Neuerscheinung durch einen Stammbaum der Familie Buddenbrook, was den Überblick über die weit verzweigte Familie erleichtert.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch This is the perfect novel that I ever read

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Es geht um die Abfolge von vier Generationen der Lübecker Kaufmannsfamilie Buddenbrook, dargestellt über den Zeitraum von ca. 40 Jahren.

Was hier in kargen Worten zusammengefasst ist, breitet Thomas Mann als detailreiches, Panorama vor dem Leser aus. Man bildet sich recht bald ein …

Mehr

Es geht um die Abfolge von vier Generationen der Lübecker Kaufmannsfamilie Buddenbrook, dargestellt über den Zeitraum von ca. 40 Jahren.

Was hier in kargen Worten zusammengefasst ist, breitet Thomas Mann als detailreiches, Panorama vor dem Leser aus. Man bildet sich recht bald ein präzises Bild über die Figuren, aber auch der Stadt und die gesamte Infrastruktur der damaligen Gesellschaft. Über die gesamte Geschichte hängt, meiner Ansicht, ein melancholischer Schleier, unterbrochen ab und an durch einen recht beißenden Humor. Trotz der wortreichen Erzählweise wird es an einigen Stellen etwas langatmig.

Erfreulich ist, dass man nicht gleich von der Wucht eines "Nobelpreisbuches" abgeschreckt wird, die Sprache ist lebendig wenn auch die Grammatik etwas gewöhnungsbedürftig, oft schien mir der Satzbau etwas kompliziert, dennoch konnte ich alles sehr gut verstehen.

Wer ein positives Buch sucht, sollte dem Untertitel Beachtung schenken, es handelt sich wirklich um den Verfall der Familie, dabei kann kein Happy End entstehen, traurig bleibt es bis zum letzten Satzzeichen.

Weniger

Antworten 2 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Buddenbrooks ist momentan Pflichtlektüre am Gymnasium in NRW. ca 800 Seiten Umfang sind zu bewältigen.

Nachdem man sich aber einmal eingefunden hat in die Handlung, fällt das gar nicht so schwer.

Denn man erfährt als Leser in leicht lesbarer Form viel über das Leben der …

Mehr

Buddenbrooks ist momentan Pflichtlektüre am Gymnasium in NRW. ca 800 Seiten Umfang sind zu bewältigen.

Nachdem man sich aber einmal eingefunden hat in die Handlung, fällt das gar nicht so schwer.

Denn man erfährt als Leser in leicht lesbarer Form viel über das Leben der Familie Buddenbrook, eine reiche und mächtige Familie in Lübeck des 19. Jahrhunderts. Insgesamt reicht die Geschichte über 4 Generationen und dargestellt wird nicht der Aufstieg zu immer größerer Macht und immer mehr Reichtum, sondern der einsetzende, zunächst schleichende und später unaufhaltsam voranschreitende Verfall dieser Familie steht im Mittelpunkt.

Besonders im Mittelpunkt steht dabei Antonia Buddenbrook, genannt Tony, die man durch die gesamte Handlung begleiten darf, die ihr ganzes Leben der Familie und ihren Idealen unterstellt, was für den heutigen Leser manchmal schwer nachzuvollziehen ist, einem aber deutlich vor Augen führt, wie Leben in reichen Häusern damals funktionierte.

Tony hatte nicht die Wahl, sich einen eigenen Ehemann zu wählen, dabei war sie sehr verliebt in Morten, einem Mann aus einfachen Verhältnissen. Tony lässt sich aber von ihren Eltern davon überzeugen, dass Herr Grünlich für sie und die Familie die richtige Partie darstellt und heiratet diesen, der sich leider über die Jahre als schrecklicher Betrüger herausstellt: Ein Zeichen für den voranschreitenden Verfall der Familie, denn die Scheidung kostet die Familie ein Vermögen. Tony kehrt in den Schoß der Familie zurück, um eine weitere Heirat zu wagen, aber auch diese scheitert. Und nicht nur diese ... Immer enger zieht sich der Kreis um die Buddenbrooks, Fehlkalkulationen, eine vernichtete Ernte, Leben auf zu großem Fuß ...

Alle Hoffnungen ruhen schließlich auf dem einzigen Nachkommen, der noch bleibt: Hanno.

Doch Hanno, noch in der Romanhandlung ein Kind, ist so ganz anders, als man sich das vorstellt ...<br />Der Roman ist leicht lesbar, kurzweilig und stimmt doch an so vielen Stellen nachdenklich.

Freiheitsdrang und Selbstverleugnung, Größenwahn und Selbstbeherrschung stehen immer wieder nebeneinander. Und alles folgt dem großen Ziel: Familie Buddenbrook zu stabilisieren. Dem hat sich ein jeder unterzuordnen. Dass dies zum Scheitern verurteilt ist, bahnt sich rasch an ...

Weniger

Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für