Nicht lieferbar

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Im Orwell-Staat wird eine neue Sprache verordnet, das sogenannte "Neusprech". Zusammen mit dem sogenannten "Zwiedenk" soll den Menschen das Denken abgewöhnt werden. Orwell beschriebt eindrucksvoll, wie durch Veränderung der Sprache der Manipulation des Volkes durch die herrschende Klasse Tür und Tor geöffnet werden kann. Besonders deutlich wird das, wenn die unmenschlichsten Züge eines Systems mit wohllautenden Namen besetzt sind. So gibt es zum Beispiel ein "Liebesministerium". Es sorgt nicht etwa für den liebevollen Umgang der Menschen untereinander, sondern "lehrt" den Abtrünnigen un...

Im Orwell-Staat wird eine neue Sprache verordnet, das sogenannte "Neusprech". Zusammen mit dem sogenannten "Zwiedenk" soll den Menschen das Denken abgewöhnt werden. Orwell beschriebt eindrucksvoll, wie durch Veränderung der Sprache der Manipulation des Volkes durch die herrschende Klasse Tür und Tor geöffnet werden kann. Besonders deutlich wird das, wenn die unmenschlichsten Züge eines Systems mit wohllautenden Namen besetzt sind. So gibt es zum Beispiel ein "Liebesministerium". Es sorgt nicht etwa für den liebevollen Umgang der Menschen untereinander, sondern "lehrt" den Abtrünnigen und Andersdenkenden mittels grausamster Foltermethoden den "Großen Bruder" zu lieben. Im "Ministerium für Wahrheit" werden Geschichte und Gegenwart dem gegenwärtigen politischen System angepasst.

Wahr ist, was der "Große Bruder" als wahr definiert. Dem Volk wird klargemacht, dass alles immer schon so war, wie es jetzt ist. Anderslautendes wird aus Zeitschriften und Büchern und damit aus dem Gedächtnis der Menschen systematisch entfernt. Das "Friedensministerium" hingegen plant "Friedensmissionen", die nichts anderes sind als Kriegseinsätze. Wer wollte sich da noch wundern, dass sich hinter "Lustlagern" Zwangsarbeitslager der übelsten Art verbergen.

Wahr ist, was der "Große Bruder" als wahr definiert. Dem Volk wird klargemacht, dass alles immer schon so war, wie es jetzt ist. Anderslautendes wird aus Zeitschriften und Büchern und damit aus dem Gedächtnis der Menschen systematisch entfernt. Das "Friedensministerium" hingegen plant "Friedensmissionen", die nichts anderes sind als Kriegseinsätze. Wer wollte sich da noch wundern, dass sich hinter "Lustlagern" Zwangsarbeitslager der übelsten Art verbergen.

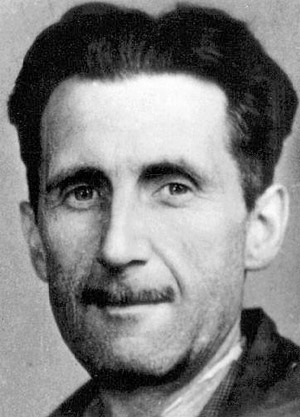

George Orwell, eigtl. Eric Arthur Blair, wurde am 25. Juni 1903 in Bengalen, Nordostindien, geboren. In England besuchte er als armer Stipendiat eine Eliteschule. Er diente fünf Jahre in Burma bei der Indian Imperial Police, dann kündigte er, weil er "auf keinen Fall länger einem Imperialismus dienen konnte", den er als "ziemlich großen Volksbetrug durchschaut hatte". Er gesellte sich als Tellerwäscher, Hilfslehrer, Hopfenpflücker und als Buch- und Gemischtwarenhändler zum Proletariat, dessen Leben er in Reportagen und Büchern beschrieb. Zur entscheidenden Erfahrung, die in seine Negativutopien Farm der Tiere und 1984 und in die meisterhaften Essays einging, wurde sein Engagement in der kommunistischen Miliz im Spanischen Bürgerkrieg, in dem er schwer verwundet wurde. Danach arbeitete Orwell in London für die BBC, das Ende des Zweiten Weltkrieges erlebte er als Korrespondent des Observer in Deutschland und Frankreich. Orwell starb am 21. Januar 1950 in London.

Wikipedia

Produktdetails

- Heyne Bücher Nr.16421

- Verlag: Heyne

- Originaltitel: Ninteen Eighty-Four

- 8. Aufl.

- Seitenzahl: 392

- Erscheinungstermin: 22. Juli 2002

- Deutsch

- Abmessung: 180mm

- Gewicht: 256g

- ISBN-13: 9783453164215

- ISBN-10: 3453164210

- Artikelnr.: 10424213

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Wir schreiben das Jahr 1984. Aber dies ist nicht das Jahr, wie wir es kennen...

Winston Smith lebt wie viele. Sein Leben ist trist, immer gleich und er wird rund um die Uhr von der Partei beobachtet. Schließlich ist es auch die Partei, die das Land regiert, über alles herrscht und …

Mehr

Wir schreiben das Jahr 1984. Aber dies ist nicht das Jahr, wie wir es kennen...

Winston Smith lebt wie viele. Sein Leben ist trist, immer gleich und er wird rund um die Uhr von der Partei beobachtet. Schließlich ist es auch die Partei, die das Land regiert, über alles herrscht und über jeden bestimmt.

Und sie weiß alles, denn Spitzel, Teleschirme (Bildschirme die jede Bewegung und jedes Geräusch übertragen) und Mikrofone sind überall.

Aber in ihm reift etwas. Winston stellt Ungereimtheiten fest und möchte sich nicht bedingungslos fügen, auch wenn er dies nicht zeigen darf. Denn Gegenspieler werden in der Nacht geholt und tauchen nie wieder auf. Niemand darf sich gegen das Wort des großen Bruders stellen, oder seine Taten anzweifeln.

Doch eines Tages und sehr unverhofft, ändert sich das Leben für Winston. Er lernt ein Mädchen kennen, vertraut ihr, teilt ihre Meinung und verliebt sich.

Nur beide dürfen nie vergessen, BIG BROTHER IS WATCHING YOU!!!

Ich denke viele Leser meiner Rezension kennen „1984“. Sei es, weil sie das Buch in der Schule gelesen haben, sei es vielleicht auch durch den Film, oder weil das Buch zu den zeitlosen Klassikern gehört, die man kennen sollte.

Für mich selber existierte schon lange ein Reiz mich an George Orwells Bestseller zu wagen. Den Film habe ich vor ein paar Jahren gesehen und seit dem Moment musste ich auch das Buch kennen, schließlich sind die Bücher immer besser als ihre Filme.

Und ich für meinen Teil wurde von „1984“ nicht enttäuscht. Ich sage gleich, dass ich einen kleinen Moment (ca. 80 Seiten) brauchte mich komplett in den Schreibstil, in die Besonderheiten dieser Welt und in das Buch zu finden. Dann aber war ich komplett im Geschehen und somit auch in Winstons trostloser Welt. Denn nichts ist dort wie hier. Es gibt so gar keine Lebensqualität, keine Freude und keinen Sinn weiter zu leben.

Doch für die Menschen dort ist alles normal. Sie kennen es so und die Meisten wollen es auch nicht anders.

Für mich selber, schlagt mich bitte nicht (*zwinker*), erinnerte es mich in manchen Teilen an die DDR. Allein schon, dass eine freie Meinung nicht möglich war, die Menschen unter Beobachtung standen und alles andere als frei waren.

Mir ist natürlich auch klar, dass Orwell dies alles sehr viel extremer beschreibt, aber es gibt doch einige Parallelen.

Anmerken möchte ich aber auch, dass dieses Buch, auch wenn es ein aktuelles sein könnte, bereits im Jahr 1948 geschrieben wurde.

Für mich ist „1984“ ein Klassiker, welchen ich jedem nur empfehlen kann. Auch wenn er zum Teil eine trostlose Stimmung vermittelt, es gibt auch immer wieder kleine Lichtblicke oder Hoffnung. Und auf jeden Fall ist es ein Buch, welches auch noch in 50 Jahre (zu Recht!) gelesen wird.

Weniger

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

"Wenn sie ein Bild von der Zukunft haben wollen, dann stellen sie sich einen Stiefel vor, der auf ein Gesicht tritt - unaufhörlich"

Winston Smith ist ein kleiner Angestellter des Wahrheitsministeriums. Dort passt er alte Zeitungsartikel und somit die Vergangenheit auf die aktuelle …

Mehr

"Wenn sie ein Bild von der Zukunft haben wollen, dann stellen sie sich einen Stiefel vor, der auf ein Gesicht tritt - unaufhörlich"

Winston Smith ist ein kleiner Angestellter des Wahrheitsministeriums. Dort passt er alte Zeitungsartikel und somit die Vergangenheit auf die aktuelle "Wahrheit" an. Was permanent notwendig ist um das Volk im Glauben zu lassen, der "Große Bruder" habe immer Recht, sei es Wirtschaftsprognosen betreffend oder im Hinblick auf Kriegsführung. Weitere Mittel zur Kontrolle und systematischen Verdummung der Bürger sind die Kunstsprache Neusprech, aus der alle unliebsamen Worte gestrichen wurden, die Reglementierung von Gedanken und die permanente Überwachung durch Teleschirme. Winston missfällt diese Welt immer mehr und er glaubt fest an eine Untergrundgemeinschaft die sich dazu verschworen hat gegen das Regime anzukämpfen. Als er glaubt diese gefunden zu haben, ändert sich sein Leben nachhaltig.

Eric Arthur Blair, wie George Orwell mit bürgerlichem Namen hieß, verfasste das sozialkritische Buch bereits 1948. Er entfachte damit eine konstruktive politische Diskussion die bis heute anhält. Als das Buch erschien, war es noch dem Genre der Science Fiction zuzuordnen, heute scheint die dargestellte Welt gar nicht mehr so fremd. Besonders im Bezug auf die momentanen Diskussionen bezüglich Überwachung (Körperscanner), Zensur und den gläsernen Bürger. Neben der packenden Geschichte um den Protagonisten werden im Buch die schon seit Jahrhunderten bestehenden Grundformen der Gesellschaft genannt und erörtert. Das Buch ist nicht nur düster, sondern besticht auch durch die realistische Ausgestaltung der Handlung. Es unterhält nicht nur hervorragend, gleichzeitig regt es auch zum Nachdenken an und bleibt dadurch auch nach dem Lesen im Gedächtnis. 1984 machte Orwell zu einem der meistgelesenen Autoren des 20. Jahrhunderts.

Weniger

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Was für ein Buch!

In meiner Schulzeit wurde ich irgendwann dazu genötigt, Auszüge zu lesen. Aus dem Zusammenhang gerissen waren die langweilig und -atmig.

Heute, als freiwillige Lektüre, habe ich dieses Buch nur wegen anderen Verpflichtungen aus der Hand legen müssen. …

Mehr

Was für ein Buch!

In meiner Schulzeit wurde ich irgendwann dazu genötigt, Auszüge zu lesen. Aus dem Zusammenhang gerissen waren die langweilig und -atmig.

Heute, als freiwillige Lektüre, habe ich dieses Buch nur wegen anderen Verpflichtungen aus der Hand legen müssen.

Grau, zäh und schwer walzt die Stimmung des Buches über einen hinweg und zermalmt den Leser, der sich auf den Science-Fiction-Thriller aus der Vergangenheit eingelassen hat. Der suptile Horror läßt akutelle Autoren wie King, Laymon oder Ketchum wie grenzdebile Blutfanatiker aussehen.

Auch wenn ich Bestsellern skeptisch gegenüber stehe, trägt "1984" diese Bezeichnung zu recht.

Das Geniale an diesem Buch ist und wird es bleiben, daß jede Zeit ihren Bezug zu diesem Buch finden wird und nostradamus-like Orwell hellseherische Kräfte attestieren kann.

Weniger

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Auch wenn dieses Buch vor mehr als 60 Jahren geschrieben wurde, ist die Thematik immer noch aktuell: die totale Überwachung, die totale Gleichheit, Depersonalisierung und Maschinisierung der Menschen - eine Dystopie der Zukunft.

Meiner Meinung nach eines der wichtigsten Bücher die …

Mehr

Auch wenn dieses Buch vor mehr als 60 Jahren geschrieben wurde, ist die Thematik immer noch aktuell: die totale Überwachung, die totale Gleichheit, Depersonalisierung und Maschinisierung der Menschen - eine Dystopie der Zukunft.

Meiner Meinung nach eines der wichtigsten Bücher die jemals geschrieben wurden , darf in keiner Sammlung fehlen!

Wie immer sehr schnelle Lieferung über Bücher.de

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Ein Orakel, eine Prophezeiung oder doch ein gewagter Blick in eine Glaskugel? Auf jeden Fall ein düsteres Bild unserer Zukunft. Geschrieben hat Orwell dieses Buch zwei Jahre vor seinem Tod, 1948 und es war auch sein letztes. Obwohl es sich sehr gut ließt, bleibt die Spannung stellenweise …

Mehr

Ein Orakel, eine Prophezeiung oder doch ein gewagter Blick in eine Glaskugel? Auf jeden Fall ein düsteres Bild unserer Zukunft. Geschrieben hat Orwell dieses Buch zwei Jahre vor seinem Tod, 1948 und es war auch sein letztes. Obwohl es sich sehr gut ließt, bleibt die Spannung stellenweise auf der Strecke. Wer das erste drittel erst mal schafft, wird vom übrigen Rest belohnt.

Unser Held lebt in London und arbeitet für ein Ministerium, dass die Vergangenheit den Geschehnissen der Gegenwart anpasst, wenn jemand in Ungnade gefallen ist und aus der Gesellschaft exterminiert wird, dann verschwindet er aus sämtlichen Erinnerungen.

Es herrscht ein totalitäres System, mit falscher Propaganda wird die Gesellschaft unison angetrieben, alles ist geregelt, Gedankenfreiheit wird unterdrückt und verfolgt, alles und jeder wird immer und überall überwacht. Doch unser Held wehrt sich dagegen und wird somit zu Persona non grata.

Ich habe nicht unbedingt ein besonderes Faible für allumfassende Utopien oder apokalyptische Endzeitstorys, bin aber davon auch nicht unbedingt abgeneigt, doch Orwell erzeugte bei mir mehr Fragen als er Antworten gab. Unwillkürlich keimte in mir die Frage auf, wo die Grenze zu Orwell's Welt 1984 heute liegt.

Dennoch oder gerade deswegen ist dieser - nicht gerade leicht verdauliche - Klassiker für mich absolut lesenswert. Komplex, intelligent, erschreckend und deprimierend!

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Der Roman 1984 von George Orwell ist ein düsterer Roman, der von der totalen Kontrolle handelt. Es kann nichts gemacht werden, ohne das es beobachtet wird. Selbst die Propaganda des großen Bruders ertönt im heimischen Wohnzimmer und jede Woche gibt es hassreden des großen …

Mehr

Der Roman 1984 von George Orwell ist ein düsterer Roman, der von der totalen Kontrolle handelt. Es kann nichts gemacht werden, ohne das es beobachtet wird. Selbst die Propaganda des großen Bruders ertönt im heimischen Wohnzimmer und jede Woche gibt es hassreden des großen Bruders. Hierzu kommt, dass jeder der sich dem großen Bruder in den Weg stellt im besten Fall nur ins Gefängnis kommt. Doch die, die unangenehm sind, werden hingerichtet und haben kaum/keine Chancen auf einen fairen Prozess. All das spielt sich in Ozeanien ab, ein Land in dem der große Bruder die Kontrolle hat. Der Hauptfigur Winston Smith ist das ein Dorn im Auge und möchte dies am liebsten sofort ändern, jedoch ist es zu gefährlich und er muss sich Verbündete suche, was sich nicht gerade als leicht herausstellt. In Ozeanien gibt es verschiedene Ministerien die ihre unterschiedlichen Aufgabenbereiche haben, wie z.B. Geburtenkontrolle oder Geschichtsverfälschung. Aber selbst in diesen Zeiten ist Liebe noch vorhanden und Winston Smith verliebt sich in eine Mitarbeiterin, was jedoch nicht ganz so einfach ist.

Der Roman 1984 ist ein sehr interessantes Buch, das durch seine düstere Stimmung sehr spannend ist und eine durchdachte Geschichte hat. An manchen Stellen ist es jedoch nicht ganz so einfach zu lesen, was aber für mich kein Abbruch bedeutet. Außerdem gibt es in diesem Buch ein Glossar in dem man nachschlagen kann, wenn man mal was nicht versteht .

Für mich eine klare Lese Empfehlung. ☺

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für