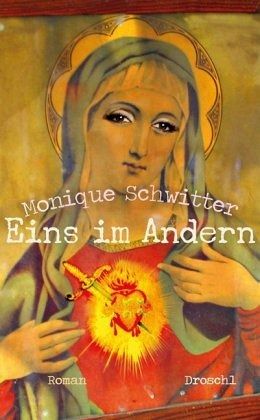

Monique Schwitter

Gebundenes Buch

Eins im Andern

Roman. Ausgezeichnet mit dem Schweizer Buchpreis 2015 und nominiert für den Deutschen Buchpreis 2015

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 2-4 Wochen

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Eines Abends erfährt sie, als sie, statt zu schreiben, nach ihrer ersten Liebe googelt, dass er sich aus dem achten Stock gestürzt hat. Vor fast fünf Jahren schon. Sie ist schockiert, ebenso sehr über seinen Selbstmord wie über die Tatsache, dass sie ihn gar nicht vermisst hat. Nun hat sie ihn am Hals, stärker als zu Lebzeiten.Was ist das, die Liebe? Wieso kann sie kommen und gehen? Wohin geht sie, wenn sie geht? Und was ist eigentlich mit der aktuellen Liebe los? Der sitzt in seinem Zimmer und checkt Mails oder sieht fern.Die Protagonistin in Monique Schwitters neuem Roman beginnt nun e...

Eines Abends erfährt sie, als sie, statt zu schreiben, nach ihrer ersten Liebe googelt, dass er sich aus dem achten Stock gestürzt hat. Vor fast fünf Jahren schon. Sie ist schockiert, ebenso sehr über seinen Selbstmord wie über die Tatsache, dass sie ihn gar nicht vermisst hat. Nun hat sie ihn am Hals, stärker als zu Lebzeiten.Was ist das, die Liebe? Wieso kann sie kommen und gehen? Wohin geht sie, wenn sie geht? Und was ist eigentlich mit der aktuellen Liebe los? Der sitzt in seinem Zimmer und checkt Mails oder sieht fern.Die Protagonistin in Monique Schwitters neuem Roman beginnt nun eine Liebesrecherche: Sie handelt ihre Liebesbiographie an zwölf Männern ab, die weit mehr als die Namen gemein haben mit den Aposteln, den Gesandten des Glaubens und der Liebe. Es sind beinahe mythische Umrisse von Männern, die sie schreibend mit Liebe, Leben und Geschichte füllt. Und je länger sie schreibt, desto stärker schiebt sich die Rahmengeschichte, ihre aktuelle Liebessituation, ins Zentrum, bis sie die Handlung übernimmt."Eins im Andern" ist ein außergewöhnliches Buch: ein Wagnis, ein trickreiches, konsequentes Spiel mit Leben und Fiktion. Seine mitreißend lebendige Sprache verleiht ihm, bei aller Intensität, eine fast heitere Leichtigkeit.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Monique Schwitter, geb. 1972 in Zürich, lebt seit 2005 in Hamburg. Sie hat in Salzburg Schauspiel und Regie studiert, war unter anderem an den Schauspielhäusern in Zürich, Frankfurt, Graz und Hamburg engagiert und lebt heute als freie Autorin in Hamburg.

Produktdetails

- Verlag: Literaturverlag Droschl

- Seitenzahl: 232

- Erscheinungstermin: 4. August 2015

- Deutsch

- Abmessung: 219mm x 141mm x 21mm

- Gewicht: 385g

- ISBN-13: 9783854209690

- ISBN-10: 385420969X

- Artikelnr.: 42708438

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension

Auch Männern und Liebesromanverächtern kann Rezensentin Judith von Sternburg Monique Schwitters Buch "Eins im andern" ans Herz legen. Denn diesem Roman über die Liebe steckt der Tod ebenso inne wie der tiefe Fall, verrät die Kritikerin, die hier glücklicherweise weder Romantik noch Drama entdeckt. Vielmehr liest Sternburg eine in "kühl glühender Virtuosität" erzählte Geschichte, die in zwölf kunstvoll verknüpften Episoden von den Männern der Ich-Erzählerin berichtet, Liebe, Lust, Traurigkeit und Tod in assoziationsreichen Sprüngen verbindet und zugleich mit autobiografischen Daten der Autorin spielt. Ein großartiger Roman, der auf jeder Seite überrascht, schließt die Rezensentin.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Ich habe Vorurteile gegen preisgekrönte Bücher, insbesondere, wenn sie auch noch mit dem Portrait der Autorin illustriert sind. Beides kam in vorliegendem Roman zusammen, Buchpreis in Basel und Bild der Preisträgerin. Und doch konnte ich es nicht lassen: ich habe es gelesen. Mein …

Mehr

Ich habe Vorurteile gegen preisgekrönte Bücher, insbesondere, wenn sie auch noch mit dem Portrait der Autorin illustriert sind. Beides kam in vorliegendem Roman zusammen, Buchpreis in Basel und Bild der Preisträgerin. Und doch konnte ich es nicht lassen: ich habe es gelesen. Mein Vorurteil wurde bestätigt: ich halte „Eins im Anderen“ für kein gutes Buch.

Meine Kritik beginnt mit dem Titel. Warum so rätselhaft? Vielleicht besser Eins ins Andere? Ich habe ihn auch nach 232 Seiten nicht verstanden. Den Inhalt schon eher: es ist ein Buch über die Schwierigkeiten, den Richtigen zu finden. Somit nichts Neues. Ein bißchen ungewöhnlich aber ist die Form, in der das Thema abgehandelt wird. Frau Schwitter präsentiert diverse Männer, ob real oder erfunden, sei dahingestellt, welche als Liebhaber oder Lebensgefährten der Protagonistin, die als namenloses Ich (im weiteren mit NN bezeichnet, auch wenn sich die Vermutung aufdrängt, daß es sich dabei um keine andere als die Autorin handelt) mit eben dieser ein eher triviales Alltagsleben führen. Während ich die ersten hundert Seiten flott lesen konnte und ich zeitweilig das Gefühl hatte, dies und das hat sie schön und mit hohem Einfühlungsvermögen geschrieben, wurden die letzten hundert Seiten immer mühseliger. Abstruse Einfälle, Träume, Wünsche, Halluzinationen, Reales mit Irrealem gerieten durcheinander und wurden miteinander verschnitten, um so - natürlich absichtlich - ein wenig aus der Spur zu geraten und damit dem Hang der Lektoren und Kritikaster nach Abspenstigem in Sprache und Inhalt zu frönen. Jedenfalls fand ich das Morsealphabet im Kopf von NN, das bei der Aktivierung ihrer Hormone im Kopf hämmert, wie auch den Pinguin, der ihrem Fahrrad vorauseilt, die Ratte, die das Liebespaar mit Anhang im Bett begleitet, die Stürze vom Fahrrad, die sie wiederholt heimsuchen, die Kleider, die ihr mehrmals vom Leibe gerissen werden, weil die Liebeslust der von NN betörten Liebhaber keinen Aufschub duldet, unter anderem, absolut entbehrlich.

Hier schreibt eine Frau, die die Männer mag, vorausgesetzt, sie sind wohlgestalten, geschmeidig wie eine Katze, hochgewachsen, mit schönen Augen, verheißungsvollen Lippen und geradem Rücken; da gibt es nichts zu meckern, selten, daß sich eine literarische Frau so sehr zum Männlichen bekennt. Nicht alle kommen bei ihr an, der Glattrasierte mit grauem Geschlecht zwischen den zusammengekniffenen Beinen hat das Nachsehen, aber Regisseur Tadeusz, dem sie eifersüchtig kein gutes Wort gönnt, als sie ihn mit einer vierzig Jahre jüngeren Studentin wiedersieht, kommt zum Zuge, aber da war er noch jünger. Überhaupt die Eifersucht – allgegenwärtig, denn sie wird betrogen, und sie betrügt. Das Übliche.

Ein Kapitel hat mir gefallen, es war das mit „Spielmacher“ überschriebene. Da gibt es gelungene Einfälle, mit denen sie ihre lernunwilligen Schüler („mit Migrationshintergrund“) traktiert. Natürlich auch hier mit Blick auf das Männliche: gerade so eben verdrängt sie im Buch ihre Erregung, sich lustvoll des schönen Siebzehnjährigen zu bemächtigen, bevor sie sich eine Klage wegen sexueller Handlung mit Abhängigen einhandelt. Gleichwohl, alles menschlich, alles denkbar, alles schon vorgekommen.

Fazit: Sie kann sie nicht vergessen, die Männer, mit denen sie zusammen war, und sie hinterfragt die Liebe, „wohin geht sie, wenn sie geht?“ Sie hat vergessen zu fragen: Wer ist der nächste?

Dennoch möchte ich festhalten: die Problematik von NN ist eine universelle, und einige Fragen im Roman sind unbestritten ernsthafter Natur. Mein Eindruck ist aber, daß sie der Lösung der Fragen kein Stück näher gekommen ist. Was auch daran liegen mag, daß sie - so scheint mir - Liebe mit sinnlicher Lust durcheinander bringt. Liebe hat mit letzterer nicht viel zu tun, wohl aber, zum Beispiel, mit dem Gefühl der Innigkeit und Geborgenheit.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Zufällig erfährt die namenlose Protagonistin (oder habe ich ihren Namen überlesen?), dass die erste Liebe ihres Lebens sich bereits vor Jahren umgebracht hat. Erschüttert versinkt sie in Erinnerungen und versucht zu begreifen, weshalb es sie so mitnimmt. Sie beginnt ihre Gedanken …

Mehr

Zufällig erfährt die namenlose Protagonistin (oder habe ich ihren Namen überlesen?), dass die erste Liebe ihres Lebens sich bereits vor Jahren umgebracht hat. Erschüttert versinkt sie in Erinnerungen und versucht zu begreifen, weshalb es sie so mitnimmt. Sie beginnt ihre Gedanken an die Vergangenheit aufzuschreiben und statt sich chronologisch an ihr bisheriges Leben zu erinnern, hangelt sie sich von einer Liebe zur nächsten, gerade so, als ob das Dazwischen nicht zählte. Doch immer mehr drängt sich das reale Leben in den Vordergrund: Es tauchen Probleme auf, die existentiell werden und ihr immer weniger Zeit lassen, sich um die Vergangenheit zu kümmern.

Eine Liebesbiographie an zwölf Männern wird hier abgehandelt, schreibt der Klappentext, die mehr als nur die Namen mit den Aposteln gemein haben. Um ehrlich zu sein: Als zugegebenermaßen überhaupt nicht bibelfeste Westeuropäerin wäre mir das nicht einmal aufgefallen - dass alle Zwölf die Namen der Apostel tragen. Ganz zu schweigen davon, was sie darüber hinaus mit diesen gemeinsam haben könnten. Dafür hatte ich den Eindruck, dass ihre Lieben auch die drei Arten darstellen, wie sie seit der Antike verwendet werden: Eros - die sinnlich-erotische, Philia - die Freundesliebe und Agape - die Nächstenliebe. Und es ist egal, um welche Form der Liebe es sich handelt. Jede hilft auf ihre Weise der Protagonistin aus ihrer Krise bzw. unterstützt sie. Denn ohne Liebe ist alles nichts.

Einerseits lässt sich das Buch leicht lesen, andererseits bringen die häufigen Zeit- und Ortswechsel gehörig Verwirrung in die Lektüre. Und so ganz klar wurde mir der Sinn der Liebesgeschichten doch nicht, dafür waren sie einfach nicht eindringlich genug. So bleibt es bei einer Lektüre, die ganz ok war. Mehr aber auch nicht.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Wahrlich nichts Neues

Mit ihrem zweiten Roman «Eins im Andern» hat die Schweizer Schriftstellerin Monique Schwitter sich dem vermutlich beliebtesten Genre der Belletristik zugewendet, dem Liebesroman. Wie die Rezeption zeigt, durchaus erfolgreich, ihr Buch wurde mit dem Schweizer …

Mehr

Wahrlich nichts Neues

Mit ihrem zweiten Roman «Eins im Andern» hat die Schweizer Schriftstellerin Monique Schwitter sich dem vermutlich beliebtesten Genre der Belletristik zugewendet, dem Liebesroman. Wie die Rezeption zeigt, durchaus erfolgreich, ihr Buch wurde mit dem Schweizer Buchpreis 2015 ausgezeichnet und schaffte es unter die Finalisten des Deutschen Buchpreises. Man merkt ihrer Prosa die ehemalige Regisseurin an, ihr Plot ist einem Bühnenstück ähnlich inszeniert, alle Details sind wohlüberlegt so gefügt, dass sie ineinandergreifend, «Eins im Andern» also, etwas bewirken sollen im Leser. Was nicht leicht ist bei einem literarisch derart überstrapazierten Thema wie der Liebe. Die Ich-Erzählerin ist hier übrigens identisch mit der Autorin. Sie habe, wie sie in einem Interview erklärte, sich für das Verhältnis von Leben und Schreiben interessiert, die Verschränkung von Erinnerung und Gegenwart, außerdem habe sie die Herausforderung gereizt, das eigene Leben in Echtzeit zu erzählen.

Der Leser ist also permanent Zeuge bei Schwitters Schreibprozess, der damit beginnt, dass sie im Internet nach ihrer ersten Liebe sucht und erschrocken feststellt, das Petrus sich vor fast fünf Jahren schon durch einen Sprung aus dem Fenster das Leben genommen hat. In zwölf den Aposteln entsprechenden Kapiteln handelt die Autorin im Folgenden ihre Beziehung zu zwölf Männern ab, deren letzter, wie könnte es anders sein, ihr Ehemann ist, Vater ihrer beiden Kinder, der mit seiner krankhaften Spielsucht die Familie ruiniert hat auf lange Zeit. Ein Liebesreigen also, in dem sie alle Männer in ihrem Leben Revue passieren lässt, Geschichten erzählt über Freunde, Flirts und ehemalige Liebhaber. Es sind wunderliche Gestalten darunter wie der Selbstmörder Petrus, der sie mit ihrer besten Freundin betrogen hat, dessen Bruder Andreas, den eine Ratte in die Lippe beißt, Thomas, der nach einer Lesung per E-Mail Kontakt mit ihr aufnimmt und sich als Masochist entpuppt, der zwei Datingseiten im Internet unterhält, aber auch der verlebte alte Regisseur, den sie im Restaurant sieht, was sie an die Sadomaso-Spiele erinnert, die er einst mit ihr getrieben hat, als sie noch Studentin war. Es gibt auch harmlose Flirts wie der mit einem siebzehnjährigen, adonisartigen Schüler oder die rein freundschaftliche Beziehung zu Nathanael, dem homosexuellen Freund der Familie. Im letzten Kapitel erfahren wir schließlich, dass ihre größte Liebe ihr an Krebst verstorbener Bruder war.

Wer als Leser nun erwartet, dass die Autorin mit Hilfe dieses Liebeskarussells den Bindekräften der Liebe im engeren Sinne, also der zwischen Mann und Frau, auf die Spur kommt, dem Ganzen eine Essenz abzugewinnen vermag, der wird leider enttäuscht. Ihre weibliche Sicht auf die Männer bringt keine Klarheit darüber, was diese denn auf Frauen anziehend macht, sieht man vom Sexuellen ab, das in diesem jugendfreien Roman allerdings ausgeblendet ist, wie auch die Romantik einer Liebesbeziehung nicht thematisiert wird. Die Autorin schildert stattdessen immer wieder das innige Verhältnis zu ihrem Hund, was man dahingehend deuten mag, der Hund sei ihr letztendlich der bessere Freund, dem Manne insoweit überlegen.

Erzählt ist Schwitters Geschichte in einer humorfreien, sachlichen Sprache, im Stil wechselnd bei den Rückblenden auf die relevanten Episoden ihres Lebens, in denen auch der Tod seinen Platz hat. Die Psyche ihrer Figuren ist glaubwürdig dargestellt, im Streben nach biografischer Authentizität schleichen sich allerdings Banalitäten ein, die in dem leitmotivisch eingebauten Schuhthema gipfeln, der Vorliebe der Autorin für hohe Riemenpumps, das sich vom Winterspaziergang im ersten Kapitel bis hin zum kitschigen Schluss des Romans erstreckt. Bei dem sie dann wieder, mit Hund natürlich, einen Winterspaziergang macht, diesmal allerdings in robusten Stiefeln. «Ich habe gehen gelernt» heißt es im letzten Satz. Wahrlich nichts Neues, was man bis dorthin gelesen hat zu einem uralten Thema.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Es ist mein erstes Buch der Autorin Monique Schwitter das ich von ihr gelesen habe. Ich muss sagen ich habe diese ungewöhnliche Geschichte mit Begeisterung gelesen. In dieser Art habe ich bisher noch nichts gelesen.

Die Geschichte beginnt damit das die Schriftstellerin , während ihr …

Mehr

Es ist mein erstes Buch der Autorin Monique Schwitter das ich von ihr gelesen habe. Ich muss sagen ich habe diese ungewöhnliche Geschichte mit Begeisterung gelesen. In dieser Art habe ich bisher noch nichts gelesen.

Die Geschichte beginnt damit das die Schriftstellerin , während ihr Mann die Kinder versorgt und ins Bett bringt, im Internet über ihre erste große Liebe Petrus googelt . Dort stellt sie mit großer Bestürzung fest , das er Tot ist, er hat sich aus dem 8. Stock eines Hochhauses gestürzt, sie ist geschockt, viele Bilder vergangener Zeiten prasseln auf sie ein. Sie lässt ihr Leben Revue passieren und nimmt den Leser mit auf eine Reise in ihre Vergangenheit. Dies ist der Impuls, das sie weiter forscht und sucht. Nach und nach tauchen andere Liebhaber auf, Andreas , Jacob und noch neun weitere Folgen. Alle diese zwölf Männer tragen die Namen der Zwölf Apostel aus der Bibel. Sie begibt sich immer tiefer in ihre Spurensuche, teils Schmerzhaft, den jeder dieser Apostel hat seine eigene Geschichte , auch die verschieden Spielarten der Liebe und dem Zusammenleben kommen wieder ans Tageslicht. Am Ende der Geschichte schließt sich der Kreis dieses Männerkreises mit all seinen Facetten. Es war ein Geben, Nehmen, suchen und finden gekrönt von Verlusten.

Meine Meinung zur Autorin:

Die Autorin Monique Schwitter gehörte zum Kreis der nominierten Kreis der Schriftsteller für den Deutschen Buchpreis. Sie hat schon einige Preise eingeheimst. Ihr Buch ist wie gesagt Ungewöhnlich und zeigt viele Facetten und Spielarten auf. Ihr Schreibstil ist Klar, ohne unnötige Schnörkel, äußert Spannend und Packend. Sie erzählt von dem Suchen, Finden und verlieren, den Verlust Ängsten und Selbstzweifeln. Ihre Protagonistin und die zwölf Männer, die die Namen der zwölf Apostel aus der Bibel tragen, haben in gewissem Sinn einiges mit denen aus der Bibel gemein, alle diese Proganisten des Buches sind auch auf der Suche, nach ihrer wahren Berufung und ihrem ich. Sie sind der Kreuz und Angelpunkt in ihrer Geschichte. Den vieles verbindet sie gemeinsam...

Weniger

Antworten 0 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für