Nicht lieferbar

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

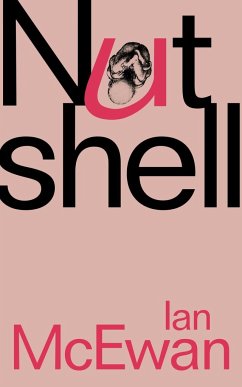

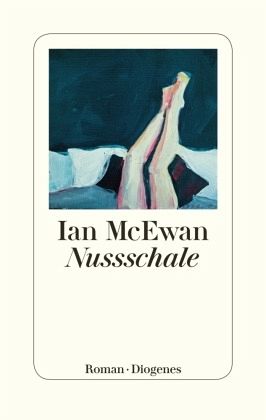

Eine klassische Konstellation: der Vater, die Mutter und der Liebhaber. Und das Kind, vor dessen Augen sich das Drama entfaltet. Aber so, wie Ian McEwan sie erzählt, hat man diese elementare Geschichte noch nie gehört. Verblüffend, verstörend, fesselnd, philosophisch - eine literarische Tour de force von einem der größten Erzähler englischer Sprache.

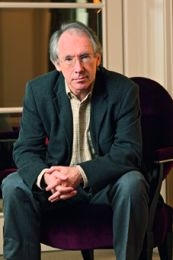

Ian McEwan, geboren 1948 in Aldershot (Hampshire), lebt bei London. 1998 erhielt er den Booker-Preis und 1999 den Shakespeare-Preis der Alfred-Toepfer-Stiftung. Seit seinem Welterfolg 'Abbitte' ist jeder seiner Romane ein Bestseller. Zuletzt kamen Verfilmungen von 'Am Strand' (mit Saoirse Ronan) und 'Kindeswohl' (mit Emma Thompson) in die Kinos. Ian McEwan ist Mitglied der Royal Society of Literature, der Royal Society of Arts und der American Academy of Arts and Sciences.

© Bastian Schweitzer / Diogenes Verlag

Produktdetails

- Verlag: Diogenes

- Seitenzahl: 288

- Erscheinungstermin: 21. Oktober 2016

- Deutsch

- Abmessung: 188mm x 116mm x 21mm

- Gewicht: 307g

- ISBN-13: 9783257069822

- ISBN-10: 3257069820

- Artikelnr.: 45014717

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

buecher-magazin.deEinen ziemlich ungewöhnlichen Erzähler hat sich der englische Schriftsteller Ian McEwan da ausgedacht: ein noch nicht geborenes Wesen, einen Embryo. "So, hier bin ich", stellt er sich vor, "kopfüber in einer Frau". Diese Frau heißt Trudy und ist 28 Jahre alt. Einen Vater gibt es freilich auch. John ist weder besonders erfolgreich als Dichter noch als Verleger von Lyrikbänden. Und hier beginnt die Tragödie. Trudy hat nämlich ihren Mann aus dem Haus geworfen und vergnügt sich mit seinem Bruder Claude, der zwar mehr Geld hat, aber viel dümmer ist. Allerdings auch gerissener. Der altkluge Erzähler im Uterus wird Zeuge eines teuflischen Plans: Trudys Ehemann soll aus dem Weg geräumt werden. McEwan bedient sich damit des Hamlet-Stoffs und erzählt die Ranküne des verbrecherischen Paares aus dem Blickwinkel des Ungeborenen. Dieser erweist sich als überaus präziser Beobachter und launiger und lakonischer Kommentator und stellt sich sein späteres Leben vor: "Wein aus dem Glas statt durch die Plazenta, Bücher direkt im Lampenlicht, Musik von Bach, Spaziergänge am Strand, Küsse im Mondlicht." Auch wenn dieser Erzähler zunächst etwas befremdlich erscheinen mag, so bedeutet diese kühne Konstruktion doch einen überraschenden Blick auf die Welt und seine Bewohner.

buecher-magazin.deEinen ziemlich ungewöhnlichen Erzähler hat sich der englische Schriftsteller Ian McEwan da ausgedacht: ein noch nicht geborenes Wesen, einen Embryo. "So, hier bin ich", stellt er sich vor, "kopfüber in einer Frau". Diese Frau heißt Trudy und ist 28 Jahre alt. Einen Vater gibt es freilich auch. John ist weder besonders erfolgreich als Dichter noch als Verleger von Lyrikbänden. Und hier beginnt die Tragödie. Trudy hat nämlich ihren Mann aus dem Haus geworfen und vergnügt sich mit seinem Bruder Claude, der zwar mehr Geld hat, aber viel dümmer ist. Allerdings auch gerissener. Der altkluge Erzähler im Uterus wird Zeuge eines teuflischen Plans: Trudys Ehemann soll aus dem Weg geräumt werden. McEwan bedient sich damit des Hamlet-Stoffs und erzählt die Ranküne des verbrecherischen Paares aus dem Blickwinkel des Ungeborenen. Dieser erweist sich als überaus präziser Beobachter und launiger und lakonischer Kommentator und stellt sich sein späteres Leben vor: "Wein aus dem Glas statt durch die Plazenta, Bücher direkt im Lampenlicht, Musik von Bach, Spaziergänge am Strand, Küsse im Mondlicht." Auch wenn dieser Erzähler zunächst etwas befremdlich erscheinen mag, so bedeutet diese kühne Konstruktion doch einen überraschenden Blick auf die Welt und seine Bewohner.© BÜCHERmagazin, Jeanette Stickler

»Ein so hochliterarischer wie engagierter Zeitdiagnostiker.« Barbara Villiger Heilig / Neue Zürcher Zeitung Neue Zürcher Zeitung

»Ian McEwan ist einer der abenteuerlustigsten und hinterlistigsten englischen Schriftsteller.«

"In so mancher langen, ruhigen Nacht habe ich meiner Mutter einen heftigen Tritt verpasst. Sie wurde wach, konnte nicht wieder einschlafen und tastete nach dem Radio. Grausam, ich weiß, aber am Morgen waren wir beide besser informiert." Zitat Seite 14

Ian McEwan hat mich mit …

Mehr

"In so mancher langen, ruhigen Nacht habe ich meiner Mutter einen heftigen Tritt verpasst. Sie wurde wach, konnte nicht wieder einschlafen und tastete nach dem Radio. Grausam, ich weiß, aber am Morgen waren wir beide besser informiert." Zitat Seite 14

Ian McEwan hat mich mit diesem Buch völlig überrascht. Ich habe eine Dreiecksgeschichte nach dem klassischen Vorbild von Hamlet erwartet und fand mich im Uterus einer Schwangeren wieder, aus der ihr Fötus, ein hochintelligenter Knabe, seine Umwelt schon vor seiner Geburt durchschaut. Er spielt sozusagen den Hamlet nach Shakespearescher Machart und erzählt seine Geschichte, sieht den geplanten Mord am eigenen Vater und versucht sogar ihn zu verhindern. Das Ganze gibt McEwan mit herrlich trockenem Humor zum Besten und dichtet dem Fötus lakonische Bemerkungen unter, die mit Weisheit und geistiger Intelligenz beeindrucken.

Der Knabe ist hochintelligent und schon mit enormer Sprachfähigkeit ausgestattet, er ist ein fundierter Weinkenner, dank seiner trinkfreudigen Mutter kam er schon früh und oft in den Genuss einiger guter Tropfen. Er vergleicht seinen leiblichen Vater John, ein Genie der Dichtkunst, mit seinem Ziehvater und gleichzeitigem Onkel Claude, den er als dumm und sexbesessen beschreibt. Seine Mutter Trudy liebt er, wie eben Kinder ihre Mütter lieben.

Die Handlung ist so voller Überraschung, Weisheit und Witz, man liest gebannt und ist beeindruckt und hinterfragt gar nicht die Glaubwürdigkeit dieser Geschichte.

Sprachlich gelingt MacEwan ein Paradestück, er erwähnt sogar den Brexit und Europas Krise und dann gleitet der Roman in die Tiefen der Poesie durch die Gedichte von Vater John.

Was jedoch als kriminalistische Tat abläuft, ist von Innen heraus betrachtet unabwendbar, jedenfalls für den Knaben.

Dieser betrachtet nämlich schon vor seiner Geburt voller Sorge die Welt außerhalb seines Mutterbauches. Doch der entwickelt schon seine Rachepläne vor der eigenen Geburt.

Nussschale ist ein sehr eindringlicher, klug geschriebener Roman, bei dem ein wenig britischer Humor hervorblitzt und der mit seinem ungeborenen Erzähler punktet. Hier wird philosophiert, bissig bemerkt und gesellschaftliche Kritik geübt. Ein wenig "Hamlet to go"!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Der neue Roman "Nussschale" von Ian McEwan ist eine kurze Geschichte über ein familiäres Dreiecksverhältnis, die keine wesentlichen Überraschungen für den Leser vorhält.

Bedauerlicherweise fehlt bereits der Ausgangssituation der Geschichte die hinreichende …

Mehr

Der neue Roman "Nussschale" von Ian McEwan ist eine kurze Geschichte über ein familiäres Dreiecksverhältnis, die keine wesentlichen Überraschungen für den Leser vorhält.

Bedauerlicherweise fehlt bereits der Ausgangssituation der Geschichte die hinreichende Logik: Wenn die schwangere Ehefrau des wohlhabenden Dichters nur an sein Geld will, weshalb trennt sie sich dann noch vor der Geburt des gemeinsamen Sohnes und dem Mord an ihrem Mann von diesem? Sie wäre als Ehefrau doch viel weniger tatverdächtig gewesen als als Geliebte des Bruders des Ermordeten. Das wahre Liebe zu ihrem Schwager kaum der Grund sein kann, wird vor allem am Ende des Buches deutlich: Die Geliebten hegen reges Misstrauen gegeneinander und unterstützen sich gegenseitig nur widerwillig. Dies lässt die Hauptfiguren unsympathisch auf den Leser wirken. Am ehesten hat der Leser noch mit dem Ermordeten Mitleid, der jedoch aus der Sicht der Schwangeren auch als nicht liebenswert und unattraktiv dargestellt wird.

Die angebliche Neuheit in der Literatur, dass ein ungeborenes Kind der Erzähler der Geschichte ist, lässt sich in bekannten Blockbustern wie zum Beispiel in „Guck mal, wer da spricht“ wiederfinden. Diese Konstruktion war erforderlich, um den eher langweiligen und überkonstruierten Plott aufzuwerten und das Buch interessant zu machen.

Allerdings hält der Autor es an vielen Stellen nicht ein, dass der ungeborene Säugling nur das weiß, was er aus dem Bauch der Mutter mitbekommt. Er wird vielmehr als allwissend dargestellt, der über Podcasts, die die Mutter hört, bereits ein umfassendes Wissen über das Weltgeschehen hat. Schmunzeln kann der Leser da schon eher über das Alkoholproblem des Embryos und seiner Mutter, wenn dies auch in der Wirklichkeit nicht gerade lustig ist, da die negativen Einflüsse auf die Kindesentwicklung durch Alkoholkonsum in der Schwangerschaft bekannt sind.

Da das Buch endet, sobald das Baby auf der Welt ist, kommt der innere Konflikt des Babys zwischen der Liebe zu seinen zerstrittenen Eltern, dem Hass auf den Onkel und den Alkoholkonsum seiner Mutter und seinen mit den Folgen des Mords an seinem Vater auf seine eigene Zukunft nicht mehr ausreichend zum Tragen, sondern wird nur angedeutet.

Bei den zahlreichen, eher philosophisch anmutenden Monologe des ungeborenen Babys neigt der Leser dazu, diese mangels Relevanz für die Grundgeschichte zu überspringen.

Der Plott als solcher eignet sich gut für eine Aufführung an einem kleinen Theater, da auch der Schauplatz auf den 288 Seiten nicht wechselt.

Das Ende des Romans wirkt realitätsfern: Zum einen ist es utopisch, eine große Immobilie umgehend nach dem Tod des Eigentümers verkaufen und mit dem Kaufpreis nach wenigen Tagen fliehen zu können, zumal noch nicht einmal das Erbe festgestellt war. Dies fiele auch sehr auf und ließe leicht Rückschlüsse auf das Tatmotiv zu. Zum anderen löst das Platzen der Fruchtblase keine umgehenden so starken Wehen aus, dass das Baby innerhalb von wenigen Minuten auf die Welt kommt.

An diesen Stellen fehlt es an Recherchen des Autors und an einem aufmerksamen Lektorat.

Trotzdem lässt sich das Buch gut und schnell lesen, was nicht zuletzt auch am guten Sprachstil des Bestseller-Autoren McEwan liegt. Das Buch ist unterhaltsam und eher leichte Lektüre. (sp)

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Ian McEwan schafft in seinem Roman „Nussschale“ einen ganz besonderen Erzähler. Ein ungeborenes Baby, zwei Wochen vor dem Geburtstermin, berichtet von seinen Beobachtungen. Und was es erlebt, ist wahrlich shakespearscher Stoff, seine Mutter verlässt seinen Vater um mit dessen …

Mehr

Ian McEwan schafft in seinem Roman „Nussschale“ einen ganz besonderen Erzähler. Ein ungeborenes Baby, zwei Wochen vor dem Geburtstermin, berichtet von seinen Beobachtungen. Und was es erlebt, ist wahrlich shakespearscher Stoff, seine Mutter verlässt seinen Vater um mit dessen Bruder zu leben. Ein perfider Mord wird vom Bruder geplant, um den lästigen Ehemann loszuwerden und ganz wie in „Hamlet“ die Witwe zur Frau zu nehmen. Ob und wie das ungeborene Kind auch die Rache ausführt, um Mutter und Onkel in den Untergang zu stürzen, sollte jedoch jeder Leser selbst herausfinden.

Der Autor hat mit seinem Roman eine außergewöhnliche und wie ich finde ungeheuer spannende Idee umgesetzt, indem er als Erzähler keinen Außenstehenden oder eine der handelnden Personen auswählt, sondern das Baby im Bauch seiner Mutter. Es ist wie ein unsichtbarer Beobachter und dennoch Beteiligter, ein Schachzug, der Ian McEwan großartig gelungen ist. Denn Mutter und Onkel nehmen die Schwangerschaft kaum war, das kommende Kind ist nur ein störender Faktor in ihrer Planung und soll möglichst schnell weggegeben werden. Der ausgiebige Alkoholkonsum der Mutter und das Essverhalten wirken, als wollte sie sich schon vor der Geburt an dem Kind für seine bloße Existenz rächen. Doch das Baby hört alles, versteht die Gespräche und berichtet dem Leser von allem, was geschieht und geplant wird. Das ist höchst unterhaltsam, manchmal spannend und witzig zugleich. Trotz der offensichtlichen Existenz eines umfangreichen Babybauchs ist es, als wäre er unsichtbar, nicht-existenz und vor allem irrelevant für alle weiteren Entscheidungen.

Mich hat Ian McEwans Roman „Nusschale“ einfach begeistert, er setzt ein bekanntes Thema so kreativ und einzigartig um, dass man das Buch gar nicht mehr aus der Hand legen kann.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für