Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

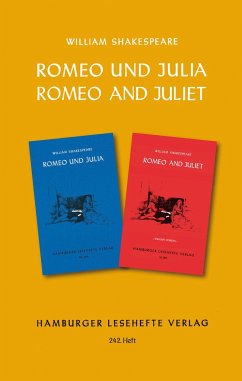

Als Quelle diente Shakespeare das epische Gedicht "Romeo und Juliet", das 1562 erschien. Shakespeare schuf daraus das unsterbliche Liebespaar, dessen Liebe die verfeindeten Elternhäuser Montagnes und Capulets entgegenstanden. Noch heute zieht es Liebespaare aus aller Welt zum Schauplatz der Handlung nach Verona, wo die Szenen spielen, deren Liebesgespräche als die schönsten der Weltliteratur gelten.Eine Einführung in das Drama enthält das Nachwort. Ausführliche Anmerkungen erleichtern das Verständnis der Dichtung.

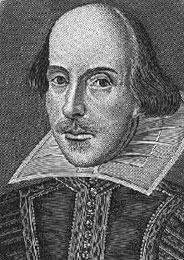

William Shakespeare (1564-1616) gilt als einer der größten Dichter und Dramatiker der Weltgeschichte. Er verfasste zahlreiche Dramen, Tragödien, Komödien und Gedichte, mit denen er schon zu Lebzeiten Anerkennung und Wohlstand errang. Aber erst in den folgenden Jahrhunderten wurde er zum Prototypen des literarischen Genies, ohne den die Entwicklung der neueren Literatur von Goethe über Brecht bis in die Gegenwart hinein undenkbar ist.

Bild: Wikipedia

Produktdetails

- Hamburger Lesehefte 128

- Verlag: Hamburger Lesehefte

- Artikelnr. des Verlages: 2067438

- Seitenzahl: 95

- Erscheinungstermin: Januar 2023

- Deutsch

- Abmessung: 195mm x 128mm x 7mm

- Gewicht: 95g

- ISBN-13: 9783872911278

- ISBN-10: 3872911279

- Artikelnr.: 00308067

Herstellerkennzeichnung

Hamburger Lesehefte

Nordbahnhofstr. 2

25813 Husum

tkapanke@libri.de

Das Buch war superschnell da. Besten Dank dafür. Gut zu lesen und gut für die Schule.

Überhaupt:

Buecher.de ist toll, da es keine Versandkosten gibt.

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

"*Romeo und Julia*" ist wohl die bekannteste Tragödie "*William Shakespeares*" und hat seinen wohlverdienten Platz in der Weltliteratur gefunden.

Immer wieder wird diese berühmte Liebesgeschichte in Theatersälen, auf Kinoleinwänden oder auf Laienbühnen …

Mehr

"*Romeo und Julia*" ist wohl die bekannteste Tragödie "*William Shakespeares*" und hat seinen wohlverdienten Platz in der Weltliteratur gefunden.

Immer wieder wird diese berühmte Liebesgeschichte in Theatersälen, auf Kinoleinwänden oder auf Laienbühnen aufgeführt und das ist ihrem besonderen Reiz des Tragischen zu verdanken. Denn diese Geschichte ist auch in die Gegenwart zu übertragen, sie ist zeitlos und daher so eindringlich.

Der Inhalt sollte hinlänglich bekannt sein und die Balkonszene ist wohl legendär.

Romeo und Julia entstammen privilegierten, aber miteinander verfeindeten Familien an. Sie verlieben sich ineinander und die Familien dulden die Verbindung nicht. Es kommt zu einem Streit und Kampfgemenge zwischen Mitgliedern der Häuser Montague und Capulet, in dem Romeo Julias Cousin Tybalt tötet. Romeo wird aus Verona verbannt. Julia insziniert einen Scheintod, auch Romeo stirbt. Zu spät realisieren die Familien ihre unvernünftige Haltung.

Diese Tragödie zeigt eine nicht zu erschütternde, bedingungslose Liebe bis in den Tod hinein.

Von so einer tiefen Liebe ist man ergriffen, schwelgt in Gefühlen, träumt und leidet beim Lesen förmlich mit.

Das Besondere ist die Stärke der beiden Liebenden, wie sie sich gegen ihre Elternhäuser auflehnen und auf ein menschliches, ein friedliches Ende des Streites hoffen.

Dieses humanistische Bekenntnis ist hochaktuell. Solange es Feindschaft zwischen Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder Religion gibt, wird es keinen Frieden geben.

In diesem Jahr jährt sich Shakespeares Todestag zum 400. Mal.

Ein Grund mehr, sich diesem Stück zu widmen und die Sprachgenialität des Autors zu loben.

Obwohl ich Romeo und Julia schon mehrfach gelesen habe, bin ich jedes Mal wieder begeistert und emotional gefangen. Das liegt nicht nur an der Thematik und dem tragischen der Handlung, sondern viel mehr am sprachlichen Talent des Autors.

Es ist eine bilderreiche und poetische Sprache, der sich kaum jemand entziehen kann. Denn Shakespeare spielte mit Worten wie kaum ein anderer Schriftsteller es je vermag. Chrakteristisch ist die stilistische Vielfalt verschiedener Sprachstile, die er in seinen Werken einbringt. Er benutzt Worte, die dem höfischen Adel vorbehalten waren und ebenso Begriffe aus der Gossensprache. Dazu kommt ein Wortwitz und eine solche Bildhaftigkeit zum Ausdruck, dass die Sprache verzaubernd wirkt.

Diese Tragödie sollte man gelesen haben. Man findet einen stets aktuellen Bezug, wird beeindruckt mit einer exzellenten Sprachvirtualität und ist emotional ergriffen. Ganz großes "Kino" bzw. große Literatur!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Die tragische Geschichte von der verhängnisvollen Liebe zwischen Romeo und Julia, die aus zwei konkurrierenden Familien stammten ist sicherlich jeden bekannt. Es ist ein sehr anspruchsvolles Buch, aber genau das machte das Buch für mich interessant.

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Ich finde dieses Buch ganz toll. Es ist zwar etwas schwer geschrieben, aber ich fand es trotzdem klasse, wenn man sich ersteinmal eingelesen hatte. Die bekannte Story zwischen dem Tod von Romeo und Julia kennt ja jeder und das konnte man hier noch einmal genau nachlesen!!

Antworten 4 von 9 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 4 von 9 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für