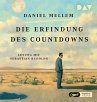

Daniel Mellem

MP3-CD

Die Erfindung des Countdowns

Ungekürzte Lesung mit Sebastian Rudolph (1 mp3-CD), Lesung. 540 Min.

Regie: Stockmann, Wolfgang;Gesprochen: Rudolph, Sebastian

Sofort lieferbar

Statt: 22,00 €**

**Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

10 °P sammeln!

Siebenbürgen, 1920: Hermann Oberth hat den Traum, eine Mondrakete zu bauen. Dafür geht er nach Göttingen, um Physik zu studieren. Als der Durchbruch zum Greifen nah ist, wird er von seinen Professoren fallen gelassen. Doch dann glaubt jemand an Hermanns Forschung: Wernher von Braun, Mitglied der SS. Statt der Mondrakete soll Hermann die V2 mitentwickeln, die sogenannte »Vergeltungswaffe« der Nazis. Mit voller Wucht stellt sich ihm und auch seiner Frau Tilla die Frage nach der eigenen Verantwortung vor der Geschichte, die immer von Menschen gemacht wird. Umso mehr, als sie zwei ihrer Kinde...

Siebenbürgen, 1920: Hermann Oberth hat den Traum, eine Mondrakete zu bauen. Dafür geht er nach Göttingen, um Physik zu studieren. Als der Durchbruch zum Greifen nah ist, wird er von seinen Professoren fallen gelassen. Doch dann glaubt jemand an Hermanns Forschung: Wernher von Braun, Mitglied der SS. Statt der Mondrakete soll Hermann die V2 mitentwickeln, die sogenannte »Vergeltungswaffe« der Nazis. Mit voller Wucht stellt sich ihm und auch seiner Frau Tilla die Frage nach der eigenen Verantwortung vor der Geschichte, die immer von Menschen gemacht wird. Umso mehr, als sie zwei ihrer Kinder an den Krieg verlieren ...Ungekürzte Lesung mit Sebastian Rudolph1 mp3-CD ca. 9 h 0 min

Mellem, DanielDaniel Mellem, geboren 1987, schloss sein Physikstudium in Hamburg und London mit einer Promotion ab, bevor er sich am Deutschen Literaturinstitut Leipzig seinem ersten Roman-Projekt widmete. Er war Stipendiat der Schreibwerkstatt der Jürgen Ponto-Stiftung und wurde für »Die Erfindung des Countdowns« mit dem Retzhof-Preis für junge Literatur und dem Hamburger Literaturförderpreis ausgezeichnet.

Rudolph, SebastianSebastian Rudolph, 1968 geboren, führten Engagements u. a. nach Basel, Zürich, Berlin und Wien. Er war lange festes Ensemblemitglied am Thalia Theater Hamburg, 2012 wurde er von »Theater heute« zum »Schauspieler des Jahres« gekürt. Seit 2019 ist er am Schauspielhaus Zürich. Auch auf der Leinwand ist er regelmäßig zu sehen, z. B. in »Die Spiegel-Affäre« und in der Netflix-Serie »Dark«. Für DAV hat er u. a. »Die Erfindung des Countdowns« von Daniel Mellem eingelesen.

Rudolph, SebastianSebastian Rudolph, 1968 geboren, führten Engagements u. a. nach Basel, Zürich, Berlin und Wien. Er war lange festes Ensemblemitglied am Thalia Theater Hamburg, 2012 wurde er von »Theater heute« zum »Schauspieler des Jahres« gekürt. Seit 2019 ist er am Schauspielhaus Zürich. Auch auf der Leinwand ist er regelmäßig zu sehen, z. B. in »Die Spiegel-Affäre« und in der Netflix-Serie »Dark«. Für DAV hat er u. a. »Die Erfindung des Countdowns« von Daniel Mellem eingelesen.

Produktdetails

- Verlag: Der Audio Verlag, Dav

- Anzahl: 1 MP3-CD

- Gesamtlaufzeit: 540 Min.

- Erscheinungstermin: 18. September 2020

- Sprache: Deutsch

- ISBN-13: 9783742417039

- Artikelnr.: 59151458

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

»Daniel Mellem hat nicht nur einen mitreißenden Roman geschrieben - er hat eine Rakete gezündet!« Sasa Stanisic

Der junge Autor und Physiker Daniel Mellem hat dem Raketenforscher Hermann Oberth einen spannenden biographischen Roman gewidmet. Dirk Kruse BR Fernsehen 20201104

Berufswunsch: Raumfahrtingenieur, nicht Arzt

Davon hat Hermann Oberth geträumt, ohne die Berufsbezeichnung zu kennen. In die Fußstapfen seines Vaters zu treten, der aus ihm einen erfolgreichen Arzt, wie er es selbst war, machen wollte, weigerte er sich. Ihn zog es nämlich schon …

Mehr

Berufswunsch: Raumfahrtingenieur, nicht Arzt

Davon hat Hermann Oberth geträumt, ohne die Berufsbezeichnung zu kennen. In die Fußstapfen seines Vaters zu treten, der aus ihm einen erfolgreichen Arzt, wie er es selbst war, machen wollte, weigerte er sich. Ihn zog es nämlich schon früh - lange, lange vor dem Zweiten Weltkrieg - in ferne Galaxien. Mondraketen wollte er bauen - und doch wurden es trotz vielfältiger Forschungen nur solche zum Kampf. Wobei Hermann weder in jungen noch in späteren Jahren so richtig zum Zuge kam, denn die Forschungsförderung hielt ihn wechselweise für einen Langeweiler oder einen Phantasten. Zumal er sich überhaupt nicht gut verkaufen konnte - ganz im Gegenteil zu seinem frühen Schüler Wernher von Braun, der sowohl bei den Nazis als auch später in den USA groß herauskam. Obwohl er, zumindest Hermanns Meinung nach, längst nicht so fähig war wie er selbst.

Ein Roman, der das Leben von Hermann Obreth, dessen Wiege in Siebenbürgen lag und dessen Grab im fränkischen Feucht zu finden ist, beschreibt - das Leben eines Sonderlings und Träumers, aber auch eines Naturwissenschaftlers. Eines Menschen, der fähig und sperrig zugleich war. Als sperrig empfand ich auch den Roman, obwohl mich das Thema sehr interessierte, doch ist er in einem Stil verfasst, der mich beim Lesen sehr gelangweilt hat - ich musste mich regelrecht dazu zwingen, am Ball zu bleiben, weswegen ich ihn auch nicht weiterempfehlen kann.

Weniger

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Vom Visionär zum Raumfahrtpionier

„Bei allem Respekt, Professor, aber das nimmt niemand ernst. Sie sind der beste Theoretiker, den ich kenne, und wir haben ihnen viel zu verdanken – aber wir wussten auch, mit Ihnen wird es schwierig, ein so großes Unternehmen zu …

Mehr

Vom Visionär zum Raumfahrtpionier

„Bei allem Respekt, Professor, aber das nimmt niemand ernst. Sie sind der beste Theoretiker, den ich kenne, und wir haben ihnen viel zu verdanken – aber wir wussten auch, mit Ihnen wird es schwierig, ein so großes Unternehmen zu leiten.“ (Zitat Seite 201)

Inhalt

Hermann Oberth wächst in Schäßburg, Siebenbürgen, als ältester Sohn eines angesehenen Arztes auf. Er ist ein begabtes, technisch sehr interessiertes Kind, liest begeistert Jules Verne und sieht seine Zukunft buchstäblich in der Zukunft, er wird eine Rakete entwickeln, die bis zum Mond fliegt. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs heiratet er Tilla und beginnt gleichzeitig in Göttingen zu studieren. Als seine fertige Dissertation abgelehnt wird, bringt diese erfolgreich als Buch heraus. Ein Angebot der Sowjetunion lehnt er ab, doch 1941 holt ihn Wernher von Braun nach Peenemünde und aus der erträumten Rakete zum Mond wird eine moderne Waffe.

Thema und Genre

In diesem Roman mit biografisch-historischem Hintergrund geht es um die Pioniere der modernen Astronautik und Raketentechnik, um Wissenschaft und Forschung. Damit verbunden sind die Problematik der Entwicklung von Raketenwaffen in der NS-Zeit und die Frage nach Verantwortung und Forschungsethik.

Charaktere

Hermann Oberth ist ein Visionär und arbeitet intensiv an seinen Berechnungen, Konzepten und Konstruktionsentwürfen, bis er sicher sein kann, dass sie auch funktionieren. Für seine Ehefrau Tilla und seine vier Kinder bleibt kaum Zeit und so wiederholt er, ohne dass es ihm bewusst ist, die Fehler seines Vaters, seine Kinder bleiben ihm fremd. Als Siebenbürger Deutscher fühlt er sich Zeit seines Lebens als Deutscher und niemals als Rumäne.

Handlung und Schreibstil

Der Autor schildert das Leben des Raketenforschers und Menschen Hermann Oberth chronologisch, von seiner Kindheit in Schäßburg, Siebenbürgen, bis zum Start von Apollo 11 am 16. Juli 1969. Die nummerierten Kapitel entsprechen einem Countdown und beginnen bei Zehn, um mit dem Kapitel Null zu enden. Dies erinnert an eine Episode im Leben von Hermann Oberth, als Fritz Lang ihn 1929 als technischen Berater für seinen Stummfilm „Frau im Mond“ ins Team holt und wo der Regisseur tatsächlich die Idee mit dem Rückwärtszählen hat, um Spannung zu erzeugen. Dem Physiker und Raketenpionier Hermann Oberth und seinen visionären Entwicklungen stellt der Autor literarisch den Menschen gegenüber, den meistens abwesenden Familienvater, dessen Gedanken seine Ehefrau Tilla immer mit Formeln und Berechnungen teilen muss. Auch die Frage nach der eigenen Verantwortung in den Jahren seiner Tätigkeit für die Nationalsozialisten fließt in die Ereignisse in diesem Roman ein, jedoch nicht anklagend, sondern berichtend, fragend. Die Sprache erzählt und schildert eindrücklich und spannend.

Fazit

Ein Roman, der sich in literarischer Form mit der wenig bekannten Biografie des Visionärs und Wegbereiters der modernen Raumfahrt, Hermann Oberth, beschäftigt und sowohl den Wissenschaftler, als auch den Menschen als Resultat seiner Träume und seines Schicksals in einer bewegten Zeit zeigt.

Weniger

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Den wenigsten wird der Name Herman Oberth etwas sagen, dabei war er einer der führenden deutschen Raketenpioniere. Bereits in den späten 1920er Jahren entwickelte er den ersten Raketenmotor mit flüssigem Treibstoff. Ab 1929 arbeitete er mit Wernher von Braun zusammen. Als in den …

Mehr

Den wenigsten wird der Name Herman Oberth etwas sagen, dabei war er einer der führenden deutschen Raketenpioniere. Bereits in den späten 1920er Jahren entwickelte er den ersten Raketenmotor mit flüssigem Treibstoff. Ab 1929 arbeitete er mit Wernher von Braun zusammen. Als in den 1930er Jahren die Nationalsozialisten auf ihre Forschung aufmerksam wurden, stellte sich beiden Forschern die Frage nach der Verantwortung eines Wissenschaftlers.

Der Physiker Daniel Mellem hat sich in seinem ersten Roman der streitbaren Persönlichkeit von Hermann Oberth gewidmet. Erzählt wird dieses Leben aus der Perspektive des Protagonisten als Countdown in elf Kapiteln. Mellem beleuchtet das unstete Leben des Forschers, das dieser ganz seiner Vision von der Raumfahrt untergeordnet hatte. Oberth war kein idealtypischer Wissenschaftler, trotzdem fällt der Autor kein Pauschalurteil, vielmehr versucht er, in der Biografie von Oberth Anhaltspunkte für dessen Handeln aufzuspüren. Oberth war ein Mensch voller Widersprüche und diese werden in dem Erstlingswerk gut herausgearbeitet … und das unspektakulär, aber sehr lesenswert.

Weniger

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für