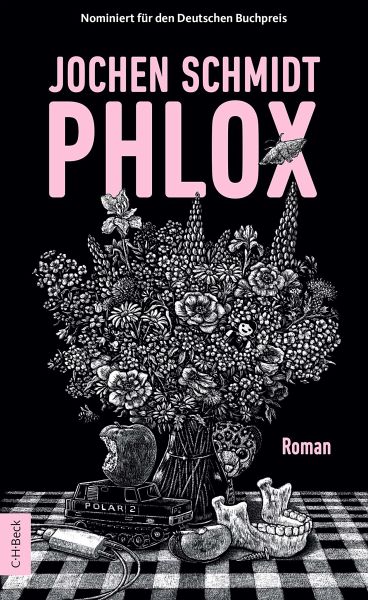

Jochen Schmidt

eBook, ePUB

Phlox (eBook, ePUB)

Sofort per Download lieferbar

Statt: 18,00 €**

**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Komisch und ernst, detailverliebt und mit dem Blick auf die großen Fragen erzählt Jochen Schmidt von der ewigen Suche nach dem guten Leben. Es ist das letzte Mal, dass Richard Sparka mit seiner Gefährtin Klara und den Kindern Karl und Ricarda nach Schmogrow im Oderbruch fährt. Das Haus, in dem er als Junge seine Ferien verbrachte, wird nach dem Tod der bezaubernd eigenwilligen Besitzer verkauft. Im Gedenken an die endlosen Sommertage, die er hier verbrachte, will Richard seinen ewigen Kampf gegen die Verhässlichung der Welt fortsetzen und forscht dem Glück Schmogrows nach. Doch je tiefer...

Komisch und ernst, detailverliebt und mit dem Blick auf die großen Fragen erzählt Jochen Schmidt von der ewigen Suche nach dem guten Leben. Es ist das letzte Mal, dass Richard Sparka mit seiner Gefährtin Klara und den Kindern Karl und Ricarda nach Schmogrow im Oderbruch fährt. Das Haus, in dem er als Junge seine Ferien verbrachte, wird nach dem Tod der bezaubernd eigenwilligen Besitzer verkauft. Im Gedenken an die endlosen Sommertage, die er hier verbrachte, will Richard seinen ewigen Kampf gegen die Verhässlichung der Welt fortsetzen und forscht dem Glück Schmogrows nach. Doch je tiefer er in die Vergangenheit seines Kindheitsparadieses und der Menschen, die es geschaffen hatten, eintaucht, umso schmerzlicher wird ihm bewusst, dass Idylle und Abgrund nie zu trennen waren, und dass vielleicht gerade darin seine Schönheit liegt.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

- Geräte: eReader

- ohne Kopierschutz

- eBook Hilfe

- Größe: 2.39MB

- FamilySharing(5)

- Text-to-Speech

Jochen Schmidt ist 1970 in Berlin geboren und lebt dort. Bei C.H.Beck erschienen unter anderem seine Romane "Müller haut uns raus" (2002), "Schneckenmühle" (2013), "Zuckersand" (2017) und "Ein Auftrag für Otto Kwant" (2019). "Phlox" war 2022 für den Deutschen Buchpreis nominiert. Line Hoven, 1977 in Bonn geboren, ist Comic-Zeichnerin und Illustratorin. Sie veröffentlichte u.a. das Werk "Liebe schaut weg", für das sie beim 13. Internationalen Comic-Salon in Erlangen mit dem ICOM-Preis geehrt wurde. Line Hoven lebt in Hamburg.

Produktdetails

- Verlag: C.H. Beck

- Seitenzahl: 479

- Erscheinungstermin: 11. Juli 2024

- Deutsch

- ISBN-13: 9783406825491

- Artikelnr.: 70920863

?Wer der Welt abhanden kommen will, für den hat Jochen Schmidt die schönsten Fluchtrouten. ... Schmidt erprobt den Kindheitsblick, der Welt zum ersten Mal sieht, in langen, metaphernseligen Sätzen. Zugleich schreibt er doch Geschichte, von Krieg und Diktatur, aber überwuchert vom Alltag, und er stellt die große Frage, was Schönheit ist. Eine riesenlange Meditation, die auch die Leser verwandelt.?

Süddeutsche Zeitung, Gustav Seibt

?Die grünste Aue fürs autobiografische Erzählen ist seit je die Kindheit. In Jochen Schmidt hat dieses Genre einen deutschen Meister gefunden."

Die ZEIT, Elke Schmitter

?Stilistisch herausragendes Kaleidoskop einer ostdeutschen Kindheit und gesamtdeutschen Gegenwart? Mit ?Phlox? hat

Süddeutsche Zeitung, Gustav Seibt

?Die grünste Aue fürs autobiografische Erzählen ist seit je die Kindheit. In Jochen Schmidt hat dieses Genre einen deutschen Meister gefunden."

Die ZEIT, Elke Schmitter

?Stilistisch herausragendes Kaleidoskop einer ostdeutschen Kindheit und gesamtdeutschen Gegenwart? Mit ?Phlox? hat

Mehr anzeigen

Jochen Schmidt seinen bisher besten Roman geschrieben?

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Katharina Teutsch

?Ein Erinnerungsmeister, der seinesgleichen in der deutschen Gegenwartsliteratur sucht.?

Deutschlandfunk, Elke Schlinsog

?Eine Erinnerungsreise in den Ort als Kindheitsparadies, als schier unendliches Labyrinth sich gegenseitig überwachsender Geschichten. ? bäuerlicher Lebensweisen und -weisheiten erzählerisch reich instrumentiert entfaltet.?

Süddeutsche Zeitung, Harald Eggebrecht

?Jochen Schmidt ist ein Meister feiner Beobachtungen und scharf umschriebener Erkenntnisse.

WDR5, Claudia Cosmo

?total gern gelesen, einerseits mit viel Humor geschrieben, andererseits an die eigene Kindheit erinnert ? hätte einen Shortlistplatz verdient? NDR, Jan Ehlert

?Steht mit seinem neuen Roman ?Phlox? auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. ? Sparkas Selbstversorger-Glück an diesem Ort trägt auch dunkle Züge. Schmidts Buchpreis-Glück hoffentlich nicht!?

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

?Jochen Schmidt bereichert die Landlebenliteratur mit seinem klugen und sehnsüchtigen Roman ?Phlox?.?

Berliner Zeitung, Sabine Rohlf

?Führt zurück in jene aufregende Zeit, in der man sein eigenes Land ganz neu entdecken konnte?

Deutschlandfunk Büchermarkt, Carsten Hueck

?Wunderbar. ? Der Autor versteht es virtuos, mit seiner komplexen Sprachkunst Brücken zu schlagen von der Vergangenheit in die Gegenwart, von Schrecken und Schuld zu Kaffee und Kuchen. Hervorragend"

Münchner Merkur

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Katharina Teutsch

?Ein Erinnerungsmeister, der seinesgleichen in der deutschen Gegenwartsliteratur sucht.?

Deutschlandfunk, Elke Schlinsog

?Eine Erinnerungsreise in den Ort als Kindheitsparadies, als schier unendliches Labyrinth sich gegenseitig überwachsender Geschichten. ? bäuerlicher Lebensweisen und -weisheiten erzählerisch reich instrumentiert entfaltet.?

Süddeutsche Zeitung, Harald Eggebrecht

?Jochen Schmidt ist ein Meister feiner Beobachtungen und scharf umschriebener Erkenntnisse.

WDR5, Claudia Cosmo

?total gern gelesen, einerseits mit viel Humor geschrieben, andererseits an die eigene Kindheit erinnert ? hätte einen Shortlistplatz verdient? NDR, Jan Ehlert

?Steht mit seinem neuen Roman ?Phlox? auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. ? Sparkas Selbstversorger-Glück an diesem Ort trägt auch dunkle Züge. Schmidts Buchpreis-Glück hoffentlich nicht!?

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

?Jochen Schmidt bereichert die Landlebenliteratur mit seinem klugen und sehnsüchtigen Roman ?Phlox?.?

Berliner Zeitung, Sabine Rohlf

?Führt zurück in jene aufregende Zeit, in der man sein eigenes Land ganz neu entdecken konnte?

Deutschlandfunk Büchermarkt, Carsten Hueck

?Wunderbar. ? Der Autor versteht es virtuos, mit seiner komplexen Sprachkunst Brücken zu schlagen von der Vergangenheit in die Gegenwart, von Schrecken und Schuld zu Kaffee und Kuchen. Hervorragend"

Münchner Merkur

Schließen

Wer der Welt abhanden kommen will, für den hat Jochen Schmidt die schönsten Fluchtrouten. ... Schmidt erprobt den Kindheitsblick, der Welt zum ersten Mal sieht, in langen, metaphernseligen Sätzen. Zugleich schreibt er doch Geschichte, von Krieg und Diktatur, aber überwuchert vom Alltag, und er stellt die große Frage, was Schönheit ist. Eine riesenlange Meditation, die auch die Leser verwandelt.

Süddeutsche Zeitung, Gustav Seibt

Die grünste Aue fürs autobiografische Erzählen ist seit je die Kindheit. In Jochen Schmidt hat dieses Genre einen deutschen Meister gefunden."

Die ZEIT, Elke Schmitter

Stilistisch herausragendes Kaleidoskop einer ostdeutschen Kindheit und gesamtdeutschen Gegenwart Mit

Süddeutsche Zeitung, Gustav Seibt

Die grünste Aue fürs autobiografische Erzählen ist seit je die Kindheit. In Jochen Schmidt hat dieses Genre einen deutschen Meister gefunden."

Die ZEIT, Elke Schmitter

Stilistisch herausragendes Kaleidoskop einer ostdeutschen Kindheit und gesamtdeutschen Gegenwart Mit

Mehr anzeigen

Phlox hat Jochen Schmidt seinen bisher besten Roman geschrieben

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Katharina Teutsch

Ein Erinnerungsmeister, der seinesgleichen in der deutschen Gegenwartsliteratur sucht.

Deutschlandfunk, Elke Schlinsog

Eine Erinnerungsreise in den Ort als Kindheitsparadies, als schier unendliches Labyrinth sich gegenseitig überwachsender Geschichten. bäuerlicher Lebensweisen und -weisheiten erzählerisch reich instrumentiert entfaltet.

Süddeutsche Zeitung, Harald Eggebrecht

Jochen Schmidt ist ein Meister feiner Beobachtungen und scharf umschriebener Erkenntnisse.

WDR5, Claudia Cosmo

total gern gelesen, einerseits mit viel Humor geschrieben, andererseits an die eigene Kindheit erinnert hätte einen Shortlistplatz verdient NDR, Jan Ehlert

Steht mit seinem neuen Roman Phlox auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Sparkas Selbstversorger-Glück an diesem Ort trägt auch dunkle Züge. Schmidts Buchpreis-Glück hoffentlich nicht!

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Jochen Schmidt bereichert die Landlebenliteratur mit seinem klugen und sehnsüchtigen Roman Phlox.

Berliner Zeitung, Sabine Rohlf

Führt zurück in jene aufregende Zeit, in der man sein eigenes Land ganz neu entdecken konnte

Deutschlandfunk Büchermarkt, Carsten Hueck

Wunderbar. Der Autor versteht es virtuos, mit seiner komplexen Sprachkunst Brücken zu schlagen von der Vergangenheit in die Gegenwart, von Schrecken und Schuld zu Kaffee und Kuchen. Hervorragend"

Münchner Merkur

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Katharina Teutsch

Ein Erinnerungsmeister, der seinesgleichen in der deutschen Gegenwartsliteratur sucht.

Deutschlandfunk, Elke Schlinsog

Eine Erinnerungsreise in den Ort als Kindheitsparadies, als schier unendliches Labyrinth sich gegenseitig überwachsender Geschichten. bäuerlicher Lebensweisen und -weisheiten erzählerisch reich instrumentiert entfaltet.

Süddeutsche Zeitung, Harald Eggebrecht

Jochen Schmidt ist ein Meister feiner Beobachtungen und scharf umschriebener Erkenntnisse.

WDR5, Claudia Cosmo

total gern gelesen, einerseits mit viel Humor geschrieben, andererseits an die eigene Kindheit erinnert hätte einen Shortlistplatz verdient NDR, Jan Ehlert

Steht mit seinem neuen Roman Phlox auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Sparkas Selbstversorger-Glück an diesem Ort trägt auch dunkle Züge. Schmidts Buchpreis-Glück hoffentlich nicht!

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Jochen Schmidt bereichert die Landlebenliteratur mit seinem klugen und sehnsüchtigen Roman Phlox.

Berliner Zeitung, Sabine Rohlf

Führt zurück in jene aufregende Zeit, in der man sein eigenes Land ganz neu entdecken konnte

Deutschlandfunk Büchermarkt, Carsten Hueck

Wunderbar. Der Autor versteht es virtuos, mit seiner komplexen Sprachkunst Brücken zu schlagen von der Vergangenheit in die Gegenwart, von Schrecken und Schuld zu Kaffee und Kuchen. Hervorragend"

Münchner Merkur

Schließen

Gebundenes Buch

Wir begleiten Schmidts Protagonisten Richard in diesem Roman auf einer Reise in das fiktive Örtchen Schmogrow im Oderbruch, genauer gesagt in das Haus des Ehepaars Taziet. Diese vermieteten jahrzehntelang Zimmer an Feriengäste, und so taucht Richard schon bei der Anfahrt tief in …

Mehr

Wir begleiten Schmidts Protagonisten Richard in diesem Roman auf einer Reise in das fiktive Örtchen Schmogrow im Oderbruch, genauer gesagt in das Haus des Ehepaars Taziet. Diese vermieteten jahrzehntelang Zimmer an Feriengäste, und so taucht Richard schon bei der Anfahrt tief in Kindheitserinnerungen ein.

Dies ist sehr unterhaltsam, vor allem wenn der recht eigene Witz durchschimmert, etwa bei der Erklärung, dass heutzutage viel mehr Doppelnamen für den Nachwuchs vergeben würde, da die Paare insgesamt einfach weniger Kinder bekommen. Und Schmidt flicht sehr geschickt geschichtliche Hintergründe ein, fast beiläufig liest man von den Schrecken des zweiten Weltkriegs und den Schattenseiten der DDR-Zeit. Es gibt kluge Gedanken, wie den, dass die Kunst ihre Aufgabe, den menschlichen Körper zu idealisieren, an den Sport verloren hat.

Doch leider habe ich mich über weite Strecken sehr durch den Roman gequält, was vor allem am Schreibstil lag. Schmidt neigt zu schier endlosen Schachtelsätzen, die sich schon mal über knapp eine Seite ziehen können. Er kommt vom Hundertsten ins Tausendste, so dass ich meinen Blick oft suchend zurück zum Satzanfang wenden musste, um das Ende zu verstehen. Einerseits hat das einen gewissen Reiz, denn so funktionieren Erinnerungen ja oft, Bruchstücke tauchen auf und ein Gedanke führt zum nächsten. Aber andererseits ist das als Lektüre wirklich herausfordernd, es hat meine Geduld sehr auf die Probe gestellt. Auch bei Aufzählungen übertreibt der Autor gerne. Wo mir drei oder meinetwegen auch fünf Beispiele für etwas reichen würden, reiht er Dutzende Eigenschaften, Schlagworte oder Satzteile aneinander. Ich fühlte mich durch diese schiere Masse wie erschlagen und hatte manchmal das Gefühl, "vor lauter Bäumen den Wald nicht zu sehen". Ähnlich wie bei einem Wimmelbild, bei dem man bei der Betrachtung der unzähligen kleinen Details auch nur schwer die ganze Bildkomposition erfassen kann.

Ein weiteres Detail, an dem ich mich persönlich gestört habe, ist der Gebrauch des Buchtstabens "ß". Mag sein, dass der Autor durch die Rückkehr zur deutschen Schreibweise vor der Reform 1996 auch orthografisch die Reise in die Vergangenheit abbilden wollte - ich kann dem Ganzen nichts abgewinnen und möchte lieber "dass" als "daß" lesen.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Als Kind hat Richard alle seine Ferien in Schmorgorow im Oderbruch verbracht. Doch nun ist das Ehepaar, bei dem er und seine Eltern immer gewohnt haben, gestorben, das Haus soll verkauft werden. So fährt Richard mit seiner Partnerin und seinen beiden Kindern ein letztes Mal an jenen Ort, mit …

Mehr

Als Kind hat Richard alle seine Ferien in Schmorgorow im Oderbruch verbracht. Doch nun ist das Ehepaar, bei dem er und seine Eltern immer gewohnt haben, gestorben, das Haus soll verkauft werden. So fährt Richard mit seiner Partnerin und seinen beiden Kindern ein letztes Mal an jenen Ort, mit dem ihn so viele Erinnerungen und Eindrücke verbinden.

Wer sich auf „Phlox“ (übrigens nominiert für den Deutschen Buchpreis 2022) von Jochen Schmidt einlassen möchte, muss vor allem eins: Das Tempo drosseln. Schmidt ist keiner, der gefällig schreibt, er fordert von seinen Lesern Konzentration und Geduld. Nicht durch einen elitären oder trockenen Stil, sondern durch eine Vorliebe für lange Sätze. So bandwurmt er sich gnadenlos durch die 478 Seiten seines Romans, schachtelt, klammert auf und wieder zu, biegt in Nebensätze ab, um erst dann wieder zum Anfang seiner Aussage zurückzukehren, wenn er den unaufmerksamen Leser abgeschüttelt hat.

Und auch an der Handlung kann man sich nicht festhalten, denn es gibt schlichtweg keine. Der ganze Roman besteht aus den oben erwähnten Erinnerungen und Eindrücken aus dem Schmorgorower Leben mehrerer Jahrzehnte. Keine chronologische Ordnung, wenig thematische. In manchen Momenten habe ich mich an einen sehr, sehr langen Diavortrag erinnert gefühlt. Den Diavortrag eines Unbekannten, mit denen einem eigentlich nur das Menschsein verbindet. Eines Unbekannten, der einem alle Dias zeigen will, die ihm je in die Hände gefallen sind, der zu jedem einen langen Vortrag hält und dem die Dias im Vorfeld runtergefallen und durcheinandergeraten sind.

Ein halbes Rätsel sind mir auch die auf dem Cover angekündigten „dunklen Züge“ geblieben. Es dauert fast 200 Seiten, bis man erfährt, dass unser Protagonist depressive Phasen zu kennen scheint. 200 weitere, bis Kriegserinnerungen einen neuen Ton einbringen. Aber den Großteil des Buches habe ich als ausgesprochen idyllisch empfunden, irgendwo zwischen Bullerbü und Tschechow, wenn man bei letzterem die Melancholie abzieht. Die fünfzehn in weiß auf schwarz gehaltenen Vignetten von Line Hoven haben mir zwar gefallen, der symbolische Wert blieb mir aber weitestgehend verborgen. Zwar spricht Schmidt die üblichen Fragen der menschlichen Existenz durchaus an, aber so integriert, dass man kaum dazu kommt, sich ihnen ernsthaft zu widmen.

Ich hoffe, dass der geneigte Leser meiner Rezension bis hierhin durchgehalten hab, denn jetzt kommt der Knaller: Ich bin ein wenig in „Phlox“ verliebt. Ja, ich weiß, was ich bis hierhin geschrieben habe und ja, es ist mir oft schwergefallen, mich zum Weiterlesen zu motivieren und bis zum Ende durchzuhalten. Aber dieses Buch hat unglaublich schöne Momente, die in einem Erinnerungen an winzige Details des eigenen Lebens erwecken, Bilder von Gegenständen aufleben lassen, die ein ganzes Lebensgefühl in sich tragen. Schmidt hat ein großes Talent für Atmosphäre und einen intelligenten Sinn für Humor und Situationskomik. Seine Figuren sind so lebensecht, dass man nicht glauben mag, dass es sie nicht in Wirklichkeit gegeben hat (hat es?). „Phlox“ gelesen zu haben hinterlässt in einem etwas wie ein Glühwürmchen, dessen Leuchten man erst bemerkt, wenn man das Buch geschlossen hat. Und darum, gegen alle Gründe der Vernunft, eine Leseempfehlung aus dem Innersten. Und ein Dankeschön für die erfreuliche Wiederbelebung des ß.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Beschreibungswut

Jochen Schmidt ist in Phlox im positiven wie im negativen beschreibungswütig. Mit langen Sätzen und wenig Absätze beschreibt er eine Rückkehr zum Platz der Kindheit und Erinnerungen werden in Gang gesetzt.

Richard Sparka reist mit seiner Familie, also Klara …

Mehr

Beschreibungswut

Jochen Schmidt ist in Phlox im positiven wie im negativen beschreibungswütig. Mit langen Sätzen und wenig Absätze beschreibt er eine Rückkehr zum Platz der Kindheit und Erinnerungen werden in Gang gesetzt.

Richard Sparka reist mit seiner Familie, also Klara und den Kindern Karl und Ricarda nach Schmogrow im Oderbruch, wo Richard als Kind oft seine Sommerferien verbracht hat.

Mich beeindruckt, wie Jochen Schmidt eine Gleichzeitigkeit in Szene setzt, zum Beispiel denkt Richard während er fährt daran, wie er als Kind die selbe Strecke auf der Rückbank verbracht hat.

Es entsteht auch ein Bild der Zeit in der DDR wieder, selbst die Zeit davor fließt ein.

Als moralische Instanz galt Richard das inzwischen verstorbene Ehepaar Tatziet, die in Schmogrow lebten.

Der Text ist zum Teil auch verklärend. Ob man sich aber daran stören muss, weiß ich nicht, denn Jochen Schmidt ist nicht naiv und hat eine eigene Art von Humor. Dadurch entsteht Sympathie für den Autor.

Doch was soll man sagen zu diesem Übermaß an Beschreibungen und Betrachtungen? Die Detailverliebtheit ist außerordentlich! Ist wirklich alles wert ausführlich erzählt zu werden?

Für mich persönlich war das Übermaß dann irgendwann doch erreicht.

Weniger

Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für