Michela Murgia

eBook, ePUB

Drei Schalen (eBook, ePUB)

Sofort per Download lieferbar

Statt: 20,00 €**

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Eine Frau sucht einen Namen für ihren Tumor. Eine andere holt sich die Pappfigur eines Popsängers ins Haus, als der geliebte Sohn auszieht. Eine Kinderhasserin bietet sich ihren Freunden als Leihmutter an. Aus Angst, seiner Exfreundin zu begegnen, traut sich ein Mann kaum noch vor die Tür, und eine Verlassene kann die Trennung buchstäblich nicht verdauen. Die Protagonisten von Michela Murgias Geschichten erleben alle auf ihre Weise einen radikalen Umbruch: Sie verlieren sämtliche Gewissheiten - und finden die unterschiedlichsten Antworten auf das, was ihnen geschieht. Sie treffen ungewöh...

Eine Frau sucht einen Namen für ihren Tumor. Eine andere holt sich die Pappfigur eines Popsängers ins Haus, als der geliebte Sohn auszieht. Eine Kinderhasserin bietet sich ihren Freunden als Leihmutter an. Aus Angst, seiner Exfreundin zu begegnen, traut sich ein Mann kaum noch vor die Tür, und eine Verlassene kann die Trennung buchstäblich nicht verdauen. Die Protagonisten von Michela Murgias Geschichten erleben alle auf ihre Weise einen radikalen Umbruch: Sie verlieren sämtliche Gewissheiten - und finden die unterschiedlichsten Antworten auf das, was ihnen geschieht. Sie treffen ungewöhnliche Entscheidungen, kämpfen ums Überleben, erfinden sich neue Rituale oder wählen die kontrollierbare Katastrophe, um der unkontrollierbaren zu entgehen. Ausgehend von ihrer eigenen Erfahrung erzählt Michela Murgia in zwölf miteinander verflochtenen Geschichten von Krankheit und Tod, von Trauer und neuer Liebe, von der Kunst des Abschiednehmens und der des Weiterlebens. Ein Mut machendes Buch über Krisen und Neuanfänge, wahrhaftig und hell.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

- Geräte: eReader

- ohne Kopierschutz

- eBook Hilfe

- FamilySharing(5)

- Text-to-Speech

- Keine oder unzureichende Informationen zur Barrierefreiheit

Michela Murgia wurde 1972 in Cabras (Sardinien) geboren. Mit Romanen wie »Accabadora« avancierte sie zu einer der bekanntesten Autorinnen Italiens. In Radio und Fernsehen, Essays und Satiren wie »Faschist werden« bezog Murgia Position gegen die italienische Rechte und wurde dafür heftig attackiert. Im Frühjahr 2023 machte sie ihre schwere Krankheit öffentlich, im August - kurz nach Erscheinen von »Drei Schalen« in Italien - starb Michela Murgia im Alter von 51 Jahren.

Produktdetails

- Verlag: Verlag Klaus Wagenbach

- Seitenzahl: 160

- Erscheinungstermin: 1. Februar 2024

- Deutsch

- ISBN-13: 9783803143877

- Artikelnr.: 69770611

»Michela Murgia verfügte über das großartige Talent, Dinge wirklich verändern zu können.« Roberto Saviano

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

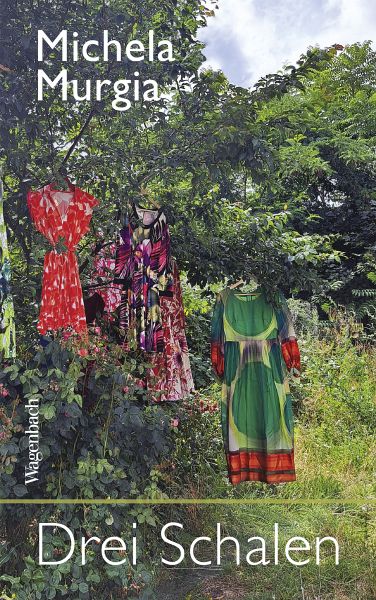

Rezensent Niklas Bender wundert sich etwas über die bisher eher "gemischte" Aufnahme von Michela Murgias in Italien erfolgreichem Erzählband in der deutschen Kritik - zwar sei nicht jede Geschichte ein Knaller, aber überwiegend gefallen sie ihm gut. In loser Verknüpfung geht es um verschiedene Alltagssituationen, die das Potenzial zum Wendepunkt im Leben ihrer Protagonisten haben: Etwa um eine Handballtrainerin, die eine von ihren Schülern ermordete Ratte vergraben muss und dabei mit ihrer gewaltvollen Kindheit konfrontiert wird, oder um eine Anwaltsgattin, die sich nach dem Auszug ihres Sohnes in die Obsession mit einem K-Pop-Star flüchtet. Besonders berührend findet der Kritiker zwei Geschichten, in der die mittlerweile verstorbene Autorin ihre Krebskrankheit zu verhandeln scheint - erzählt wird von einem Diagnose-Gespräch mit dem Onkologen, und später, zu Ende des Bandes, von der Trauerfeier, bei der die Schwester der Toten deren Kleidungsstücke in Bäumen aufhängt. Für Bender ein "schöner Grabstein", den sich diese "unkonventionelle" und "leidenschaftliche Intellektuelle" mit diesem Band selbst gesetzt habe.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Gebundenes Buch

Die Autorin und Aktivistin gegen die italienische Rechte Michela Murgia machte im Frühjahr letzten Jahres ihre schwere Krankheit öffentlich. Kurz nach Erscheinen ihres Erzählbandes DREI SCHALEN in Italien verstarb sie im Alter von nur 51 Jahren im August 2023.

DREI SCHALEN ist ein …

Mehr

Die Autorin und Aktivistin gegen die italienische Rechte Michela Murgia machte im Frühjahr letzten Jahres ihre schwere Krankheit öffentlich. Kurz nach Erscheinen ihres Erzählbandes DREI SCHALEN in Italien verstarb sie im Alter von nur 51 Jahren im August 2023.

DREI SCHALEN ist ein Abschied und zugleich eine Ermutigung, sich mit Veränderungen, scheinen sie auch noch so ungangbar zu sein, auseinanderzusetzen, Herausforderungen nicht den Kampf anzusagen, sondern sie anzunehmen und daran zu wachsen.

Die erste Geschichte UNÜBERSETZBARER AUSDRUCK erzählt genau in diesem Geist von der Diagnose, deren Name nicht aussprechbar ist. Worte, wie KREBS oder KARZINOM manifestieren Gewissheiten und geben ihnen eine Bedeutung, die dem Gefühl, das die Ich-Erzählerin im Innern trägt, nicht entspricht. Verbundenheit findet sie in einer fremden Sprache.

Michela Murgia nähert sich dem Existenziellen von hinten, indem sie das Verborgene im Sichtbaren, im Banalen beschreibt. In der Geschichte DREI SCHALEN zeigt sich der Schmerz über das Verlassenwerden nicht im Schmerz selbst, sondern in wochenlangem Erbrechen. Heilung geschieht durch Routinen und Ordnung, die den äußeren Rahmen schaffen, die Trauer zu überwinden.

Zwölf Kurzgeschichten reihen sich wie eine Perlenkette aneinander, die in sich geschlossen sind und doch Berührungspunkte haben. Eigentlich wollte Michela Murgia ihr letztes Werk als Essay schreiben, hat sich aber überzeugen lassen, dass „sie mithilfe der Literatur weniger Eindeutiges sagen kann, ja sogar Dinge, die ihrer eigenen Meinung widersprechen“, sagt sie in einem Interview.

In klaren ungeschönten Worten, die aber immer auch etwas Versöhnliches haben, erzählt sie mit viel Humor und Elementen der Satire aus ihrem Innern und den Unruhen in der Gesellschaft. Sie dreht sich selbst die Worte im Mund herum, schafft immer neue Perspektiven auf peDie lesbische Frau, die eine künstliche Schwangerschaft anstrebt und dabei Kinder hasst, ist für mich das beste Beispiel, wie Murgia ihre Geschichten erzählt. Die Vorzeichen werden vertauscht, man weiß nicht mehr wo oben und unten, was richtig oder falsch ist. Und man fängt an zu denken. Und zu fühlen.

Das Kleid, das sie in der ersten Geschichte beim Besuch des Onkologen trägt, ist vielleicht das, das in der letzten Geschichte nach ihrer Beerdigung im Wind flattert und auf jemanden wartet, der es mitnimmt und sich darin einhüllt. Kreise schließen sich.

Große Empfehlung.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Die 12 Kurzgeschichten auf 155 Seiten haben es in sich. Es ist ein unbequemes Buch. Beim Lesen beschlich mich immer mehr das Gefühl, dass Murgia unverblümt von Situationen erzählt, über die man nicht gern spricht, die man nicht gern hört. Und tatsächlich machte ich nach …

Mehr

Die 12 Kurzgeschichten auf 155 Seiten haben es in sich. Es ist ein unbequemes Buch. Beim Lesen beschlich mich immer mehr das Gefühl, dass Murgia unverblümt von Situationen erzählt, über die man nicht gern spricht, die man nicht gern hört. Und tatsächlich machte ich nach jeder Geschichte eine Pause und habe lange darüber nachgedacht.

Murgia schreibt über Krisenzeiten, Trauer, Verlust, Krankheit und Tod – Zeiten, in denen Menschen nach Verbündeten suchen, nach Lösungen. Das Verbindende sind die durchweg namenlosen Figuren, die sich wie ein unsichtbarer, loser, roter Faden durch die Geschichten ziehen, was sie zu etwas Universellen macht. Ganz im Gegensatz zu den Lösungen, die individueller nicht sein könnten. Und das macht das Buch so nachdenklich.

Da ist die Frau, die erfährt, dass sie Krebs hat und ihrem Tumor einen Namen geben will – Murgias biografischste Geschichte. Oder ein Arzt, der mit ansehen muss, dass trotz akribischer Vorsichtsmaßnahmen sein Sohn mit Covid angesteckt wird. Die lesbische Frau, die Kinder hasst, sich aber als Leihmutter für ihren besten Freund zur Verfügung stellt. (Und das in einem Land, wo das Adoptionsrecht von Regenbogenfamilien beschnitten wird.)

Der Mann, der nach einer Trennung alle Orte meidet, an denen er mit seiner Freundin je gewesen ist. Die Exfreundin, die seitdem mit Übelkeit kämpft.

Eins haben sie alle gemeinsam – ihr Leben wurde durch ein Ereignis mehr oder weniger aus der Bahn geworfen. Murgia zeigt, dass es normal ist, auch unkonventionelle Lösungen zu finden. Gerade in der Pandemie hat sich immer wieder gezeigt, dass es manchmal etwas Kreativität braucht, um sich mit dem Unfassbaren, Unsichtbaren zu arrangieren, sei es auch nur, um nicht verrückt zu werden.

Nach allen Geschichten drängte sich die Frage auf, ob es wirklich ein Richtig oder Falsch gibt oder einfach nur die eigene Entscheidung, die uns hilft weiterzuleben, Akzeptanz zu finden, mit sich selbst ins Reine zu kommen. Was für den einen bizarr und absurd erscheint, ist für andere vielleicht die einzige Art, einen Verlust zu kompensieren oder mittels eines Rituals eine Krise zu bestehen.

Somit wird Murgias Buch auch zu einem Appell an die Toleranz, denn so vielfältig die Menschen sind, so zahlreich sind auch ihre Entscheidungen. Damit richtet Murgia den Blick vom Individuum auf das Wir, mit ihrem direkten, ironischen Ton, den man von ihr kennt. Es ist nie zu spät, sich von alten Denkmustern zu lösen und neue Erfahrungen zu sammeln. Vielleicht war das Murgias Vermächtnis, ich weiß es nicht, aber wenn, dann würde es mir gefallen.

Anders als in Deutschland war Murgia in Italien eine der bekanntesten Stimmen, die sich zeit ihres Lebens gegen Misogynie, Homophobie und den Rechtsruck in ihrem Land einsetzte. Sie war vieles, Feministin, Aktivistin, Kommunistin und nicht zuletzt die Stimme Sardiniens. Ihr Schreiben war immer politisch, genau wie ihr Leben. Kurz vor ihrem Tod kaufte sie noch ein Haus für ihre zehnköpfige queere Familie und heiratet einen Mann, »aber es hätte genauso gut eine Frau sein können«, wie sie sagt, denn das Geschlecht spielte für sie keine Rolle.

»Ich bin fünfzig Jahre alt, aber ich habe zehn Leben gelebt. Ich habe Dinge getan, die die allermeisten Menschen in einem ganzen Leben nicht tun. Dinge, von denen ich nicht einmal wusste, dass ich sie mir gewünscht habe. Ich habe wundervolle Erinnerungen.«*

In dem *Interview mit »Corriere della Sera«, bei dem sie ihre unheilbare Krebserkrankung öffentlich machte, sagte sie, wie wolle nicht unter der Regierung Melonis sterben. Dieser Wunsch hat sich nicht erfüllt, sie starb am 10. August in Rom.

Ich lege allen dieses Buch ans Herz, die eine innere Auseinandersetzung mit den o.g. Themen nicht scheuen und bereit sind, bei der Sicht auf die Dinge der Welt eine anderen Perspektive einzunehmen.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Das letzte große Meisterwerk von Michela Murgia

Michela Murgia war nicht nur eine großartige Autorin, sondern auch Aktivistin gegen die italienische Rechte. Sie stand für Toleranz, Queerness und soziale Gerechtigkeit ein. Im Frühling 2023 machte sie ihre schwere Krankheit …

Mehr

Das letzte große Meisterwerk von Michela Murgia

Michela Murgia war nicht nur eine großartige Autorin, sondern auch Aktivistin gegen die italienische Rechte. Sie stand für Toleranz, Queerness und soziale Gerechtigkeit ein. Im Frühling 2023 machte sie ihre schwere Krankheit öffentlich. Kurz nachdem ihr Erzählband „Drei Schalen“ in Italien erschien, verstarb sie im Alter von nur 51 Jahren im August 2023, viel zu früh!

Die Menschen in Michela Murgias 12 Kurzgeschichten erleben alle auf unterschiedliche Art und Weise einen radikalen Umbruch. Basierend auf ihren eigenen Erfahrungen erzählt Michela Murgia in zwölf miteinander verflochtenen Geschichten von Krankheit und Tod, Trauer, Abschied, neuer Liebe und vom Weiterleben, von Krisen und Neuanfängen. Die meisten Geschichten sind sehr kurz und zeigen nur eine kurze Episode im Leben der jeweiligen Person, aber dank des großen Talents von Michela Murgia braucht es gar nicht mehr Worte, um es genau auf den Punkt zu bringen.

Ich finde es einfach grandios, wie Michela Murgia die 12 Geschichten ineinander verwebt. Am Ende schließt sich der Kreis mit der letzten Geschichte ... unfassbar gut gelungen!

Trotz der allesamt eher „unangenehmen“ und traurigen Themen ist es meiner Meinung nach doch auch ein Buch, das Hoffnung macht, Mut macht.

Michela Murgias Schreibstil spricht schon immer für sich und ihre Protagonisten sind alle sehr authentisch und gut getroffen. Das ist ganz große Kunst!

Das ist eine Autorin, die ich ganz schmerzlich vermissen werde! Ruhe in Frieden, Michela Murgia!

"Wer nicht weiß, wo er hingeht, kann überall ankommen."

"Unsere Geheimnisse entstehen unter den Blicken der anderen."

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für